古き良きものと独創的なアイデアを組み合わせて、誰も見たことがない空間を創り出す。三重県津市の高橋一浩(たかはし・かずひろ)さんの木の家づくりは、そんな自由なスタイルが特徴だ。工務店名「木神楽(もっかぐら)」の名の通り、自ら木で楽しむ仕事にチームで取り組み、暮らす人を笑顔にしている。高橋さんは「木の懐の深さが、自由度を増してくれるんやさなあ」と目を細める。

こちらが「チーム木神楽」で、真ん中が高橋さん。弟子1人のほか、大工職人や左官職人など現場ごとにメンバーは変わるが、いつもにぎやかで和気あいあいとしている。

高橋さんは大工の三代目。作業場は、青山高原の麓の、小鳥のさえずりが聞こえる木立の間に構える。地元の材木を中心に、古建具など大量のストックを保管する。リフォームの解体時に処分せず引き取ったり、馴染みのサッシ屋を訪ねてゆずってもらったりしながら、少しずつ集まってきた。多少傷がついていたとしても、「本物の素材ならちょっとメンテをすれば、また違った風合いが顔を出す」と、本物が持つ力強さを実感している。

ストックされた古建具を見て笑顔を浮かべる高橋さん

とらわれない、自由な家づくり

高橋さんは、手がけた家にさまざまなアイデアを散らばせている、何軒か覗いてみよう。

まずは、2018年に完成した鳥羽市の新築住宅。1階のリビングルームと薪ストーブを設置した土間の間に、曲線状の木の階段を配置した。階段と言えば直線的なイメージが多いが、ここでは波のように柔らかな線が、ほっとくつろげる空間を生み出している。

薪ストーブの前の階段にはベンチのように腰かけて座れ、ぼんやりと火を眺めることもできる。

次に、2017年に完成した松阪市の石場建て・土壁の新築住宅を紹介しよう。部屋と部屋の間仕切りで、通常なら土壁を塗るであろうつま壁(天井に近い部分)2か所に、それぞれ白と黒の和紙を貼り、障子風に仕立てた。色を変えたのは、遊び心。そして、ただ貼るのでなく、千鳥模様にすることで、頭上の空間を軽やかに演出した。

黒色と白色の障子紙は、同じ素材でも表情が変わる面白さがある

施主のこだわりの「石場建て」。仕組みやコスト、使い勝手については、「設計士・川端眞さんのインタビュー」ページで詳しく紹介している。↓合わせてご覧ください↓

https://kino-ie.net/interview_431.html

それから、津市の新築住宅では、ロフト部分にオリジナリティを発揮。吹き抜け部分の木造の壁を、スライドで開閉できる無双窓にすることで、通気性がよくなり、ロフトに置いたものが湿気などで痛みにくくなった。部屋との一体感を生み出している。

ロフトが秘密基地のような特別な空間になった。

「普通ならこうする、これが伝統、ということに、とらわれたくない」という高橋さん。幼少期から絵を描くことが好きだったこともあり、設計にとりかかる時も、まずはイメージを膨らませてデザインすることから始めるという。そこに、経験を積んできた伝統構法をミックスして、新しいモノを作り出す。「想像だけが独り歩きするのもあかんし、ただ習ったとおりもおもんない。せめぎあいや」と笑う顔は、わくわくで溢れている。

高橋さんの家づくりは、イメージをイラストにおこすことからはじまる

そしてそこには、施主とのコミュニケーションも大きく影響している。大きな買い物である家づくりは、予算が決して潤沢とは言えないケースもあるという。木の家は往々にして費用がかさむ。予算を抑えつつ、施主の理想を実現するためにはどうしたらいいのか。土壁をつける面積を減らそう。安価で済む素材に変えよう。セルフビルドも取り入れてみよう。アイデアで解決につなげたいというのが、高橋さんの願いなのだ。伝統を踏襲することだけが、すべてではない。

先述の物件は、土壁塗りや石場建のヨイトマケ作業で、一緒に汗を流し、セルフビルドで家を建てた。自然と会話する機会は増え、要望を具体的にくみ取とれる。施主にとっては家づくりの理解につながり、愛着もわくという。大切に住むことはもちろん、施主自らメンテナンスする動きも出てきているという。

本物は使えば使うほどよくなる

高橋さんがこのような仕事、デザインの仕方をするようになったのは、40代以降、近年にかけてのこと。20代の修行時代からのベースとなっているのは、木と漆喰、石で作る、いわゆる「本物の家づくり」だ。その魅力は、「フェイクの素材と比べて長持ちするし、使えば使うほど深み、味が出て、よくなっていく」と語る。

本物の良さは、住宅全体に限らず、建具などその一部にも当てはまるという。施主に好評なのが、その建具を、新築やリフォームした真新しい空間に組み込むアイデアだ。

四日市市の古民家リフォーム(住宅兼ギャラリー)の現場では、施主の希望で、古建具を玄関扉に使用した。施主が自ら探してきたという。板を重ねて断熱効果を上げ、快適さを増すための心配りも忘れない。

無垢の素材を使った”本物”の古建具は「どんなものにもなじむ」という

高橋さんは、家とは、人が仕事や学校以外のほとんどの時間を過ごす場所であり、どんな素材でできているかによって、意識しないうちに、暮らす人の感性に影響を与えていると信じている。子どもの教育にも然りだ。

「木の家ははだしで歩くと気持ちいい、懐かしい感じがするというのも含めて、本能的に人は本物を求めて いるのだと思う。でも、施主さんによってどこまでを求めているのかは一人ひとり違うし、予算の都合もある。よく話して、相談して決めていくのが僕のやり方かな」とはにかむ。そしてそこには、「本物の素材(木など)だからこそ、どんなものと組み合わせても不思議と馴染む。木って器がでかいし、楽しい。良さを出せるようにせんとな」と尊敬の念を忘れない。

スモールハウスに、木の家づくりの無限の可能性

そんな「本物を大切にする」「楽しんで木を使う」高橋さんのもとに、近年オーダーが増えてきたのが、一般の住宅より狭いスモールハウスだ。日本の住宅の延床平均面積は、戦後で50平米前後だったといわれる。経済発展とともに上昇し、ピーク時は1996年の140平米で3倍近くに拡大。最新の調査(2013年)では122平米と縮小傾向にあるが、まだまだ「大きいことはいいことだ」という文化は根強い。

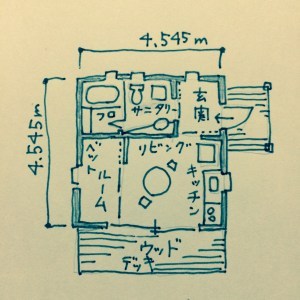

そんな中、2018年に完成した津市の住宅は、なんと6坪(約20平米)の空間に玄関、キッチン、サニタリー、ユニットバス、くつろげるリビング・ダイニングにロフト、寝室を詰め込んだ。南面にはデッキまである。依頼したHさんは、高橋さんについて「ひらめきの人。週1回、どんな家づくりをしようかミーティングしてきたのだけど、自分の漠然としたイメージを、高橋さんがアイデアを出して具体的にしてくれた。そのアイデアがまたわくわくさせてくれるんだ」と話す。

スモールハウスの内装は、杉板と漆喰。南面の外壁のみ、土壁で仕上げている。ほとんどの構造材を、柱材である105角でくみ上げた。玄関の古建具には、ペアガラスを入れた。小さい家なので冷暖房の効率はいいし、南面のデッキから冬は日差しが差し込み室内が暖まり、夏は窓を開けることで風通しもさわやかになるという。

気になる収納スペースは、ロフトや可動式の棚や、寝室をすのこで底上げした半地下などだが、Hさんは「十分だ」と強調する。「物を持ち過ぎず、シンプルに暮らしたいという夢がかなったうえに、木の家の温かみや窓を通る風を感じながら暮らすことで、精神的に穏やかになれた」と満足する。

6坪とは思えない、開放的な空間が広がる

他にも、4・5畳の喫茶店や6畳の店舗の設計・施工が舞い込み、スモールハウスに注目が集まっていることを実感している高橋さん。同時に、木の家の可能性の広がりに手ごたえも掴んでいる。大きくても小さくても、「家づくりって、自由で、楽しいものやんな」と、今日もアイデアを膨らませ、形にしていく。

自然に囲まれた作業場。野生のリスも訪れる

● 取 材 後 記 ●

高橋さんの作業場には、材木や古建具のほか、小さなかまどやアースオーブン、はたまた、軽トラックに載せられるモバイルハウスなど、所狭しと並んでいる。楽器などは数えきれない。好奇心旺盛で、木や自然を愛する様子が伝わってくる。失礼な物言いだが、さながら少年のよう。

取材の中で、スモールハウスを依頼したHさんは、高橋さんに出会う前、住宅メーカーにも何軒か相談に行ったものの、「作ったことがないのでできない」「そんな規格はない」と断られた経緯を打ち明けてくれた。現代社会は自由で便利なようでいて、どこか杓子定規的な部分もある。もどかしさを感じるとともに、そこを、かろやかに飛び越えていく高橋さんの姿は、たまらなく魅力的で、痛快ですらある。

取材・執筆・撮影:丹羽智佳子(写真一部、木神楽提供)