宮大工のお父様が守り続けた伝統の技術に誰よりも敬意と愛着を持ちながらも、「若い人に受け継いでもらえる形で残す必要がある。そのためにはバランスが必要」と言う濃沼さん。

新旧の時代の過渡期に立つためのバランス、設計士であり工務店の経営者であり大工の息子としての責任のバランスを保つために、技術と知識と誠意をフル稼働させています。

知的な話しぶりと時おり見せる木への偏愛ぶり、そのアンバランスさも何とも魅力的な濃沼さんのお話をどうぞお聞きください。

濃沼広晴さん(こいぬまひろはる・48歳)プロフィール

丸晴工務店代表。一級建築士。1975年、神奈川県生まれ。大学卒業後、3年間ゼネコン企業でビル建築の設計を行ったのち、父が営む丸晴工務店に入社、経営と設計に携わる。京都鴨川建築塾などに参加しながら木の家の建築について学び、その関東版である多摩川建築塾を立ち上げる。「大工の手仕事による木の家づくり」「安全性の数値データや工程の見える化」を行う工務店として確立させ、評価を高めている。

⎯⎯⎯ お父様の晴治さんは、市内最高峰の匠として川崎マイスターに選出されている大工さんですが、濃沼さんご自身は大工さんではなく、建築士となり経営者としても力を発揮されているのですね。

濃沼さん(以下、敬称略)「父は宮大工の修行を積んでいて、個人宅も手掛けていました。子どもの頃から現場の掃き掃除を手伝ったり、上棟式(棟上げを無事に終えられたことに感謝し、工事の安全を祈る儀式)といった職人が大切にしてきた行事に参加したりして、大工仕事の地道さと華やかな場面、人に喜ばれている様子を見て育ちました。

素晴らしい仕事だと思いますし、父をふくめた大工たちを尊敬してきました。でも、自分は目指しませんでした。

自社で設計施工ができる工務店を目指すために、また大工が気持ちよく思う存分能力を発揮して働けるよう、そういう仕事を出せる設計側の人間になろうと思ったんです。たぶん両親もそれを望んでいました」

上棟式のための破魔矢。建築現場の邪気を祓い安全を祈願するためのもの。今では見かけることが少なくなったが、宮大工である晴治さんから、引き継がれている。写真提供/丸晴工務店

⎯⎯⎯ ベテランから若い世代の大工さんまで8人もいらして、濃沼さんのマネージメント力の賜物ですね。

濃沼「今年、さらに2人が入社する予定です。ここ数年、弊社でお引き受けしている一戸建ての木造建築の数は年間で12軒。この規模で全棟手刻みをしている大工工務店は珍しいと思います。

これが限界なのですが、ありがたいことに若いご夫婦からご依頼いただくことも少なくないので、人手を増やし対応していく予定です」

濃沼さんが設計し、丸晴工務店の大工さんが組み上げた、伝統とモダンが融合した家。

木造建築で用いられる伝統的な工法「鼻栓打ち」。

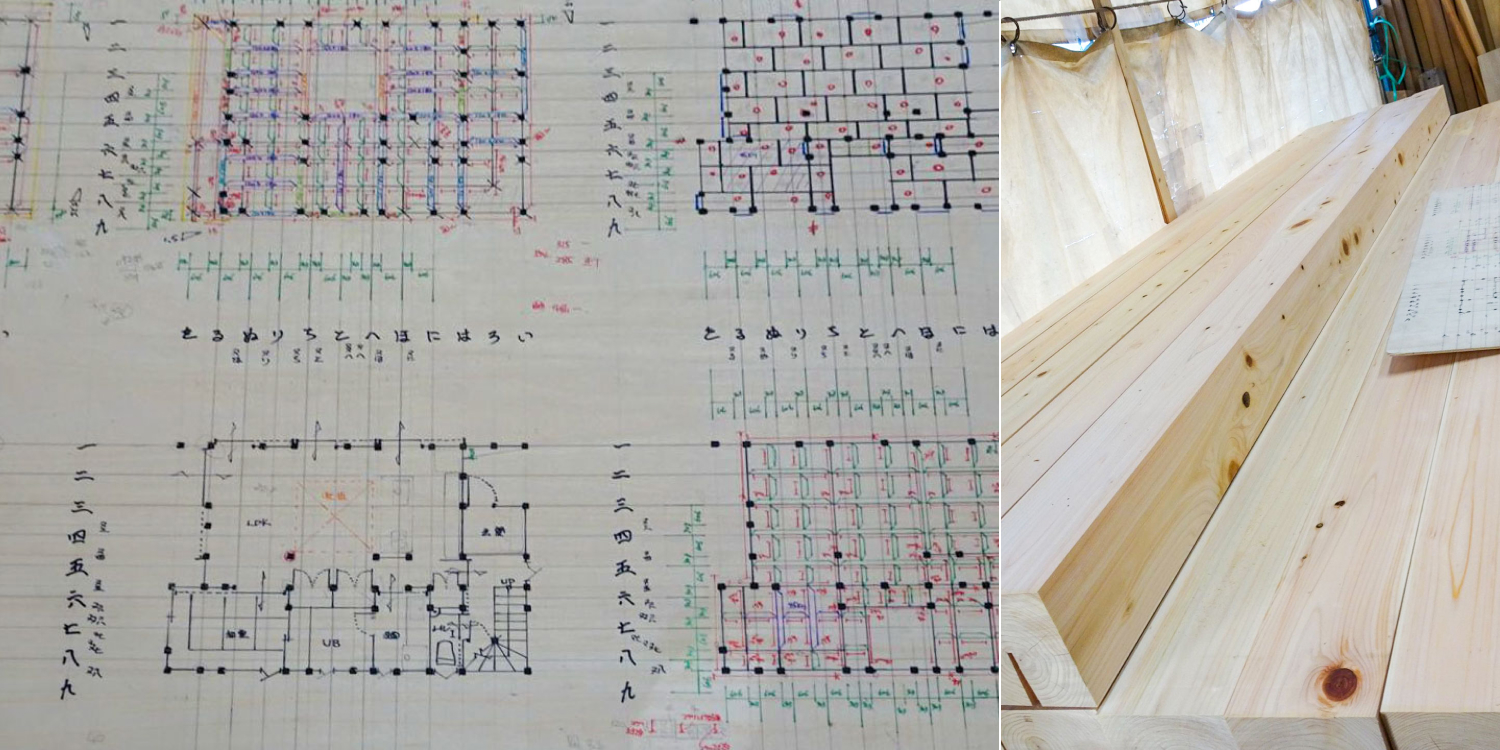

濃沼さんが作成した設計図に、担当する棟梁が柱の番号をふった板図。上記4点 写真提供/丸晴工務店

⎯⎯⎯ 1軒につき、何人の大工さんが担当するのですか?

濃沼「1軒につき1人が棟梁として担当します。もちろん、フォローしあうこともありますが、そのほうがお客様と密にお付き合いして理想の家をつくりあげることができます。『大工は一棟刻んで年季明け』とよく言われますが、丸晴工務店では年季明けは3年から4年が平均です。全員が手刻みをおこない仕上げ、また家具工事までおこなうことができます」

⎯⎯⎯ やはり伝統的な工法を大切にされているのですね。

濃沼「刻みはリフォームや修繕にも必要な技術ですからね。

神社をつくることも、左官の土壁の土蔵をつくることもあります。ただ、『石場建てじゃなくてはダメ』とか、そこまで伝統的な構法にこだわってはいません。

木の家ネットの会員の方々の石場建てのお仕事を拝見するたび、本当にお見事で素晴らしいと感じますし、次世代にも残っていくことを願う気持ちはあります。一方で縛りを強くしすぎると、残せるものも残せなくなるのではないかと危惧しています。若い人の経験を増やすために、ある程度の軒数を建てられるよう、“伝統と今”をどこで切るかというバランスをいつも意識しています」

⎯⎯⎯ 未来というか時間軸のことを頭に置いて仕事をされているのですね。

濃沼「僕は40代後半なんですが、この世代が重要なポイントで、ここから下の世代になると一気に伝統的なことを知らない人が増えると感じています。だから、僕ら世代が何かしなくてはという責任感のようなものを勝手にいだいています。

この時間軸を縦の線だとすれば、僕は横の線についても思うことがあるんです」

左/丸晴工務店は作業場を複数所有していて、大工さん1人で1カ所を使用することも多いそう。写真提供/丸晴工務店

右/大工さんのTシャツにもプリントされているロゴマーク。現代的なセンス!

⎯⎯⎯ 横軸ですか? どういったことでしょうか?

濃沼「人と人とのつながり、協力関係とでもいうのでしょうか。

例えば、丸晴工務店のやり方を他の工務店に話したりするというのは、昔は敵に手の内を明かすみたいな感じがありました。けれども、今はみんなで協力しあうべきだと思っています。

今の時代、自分たちだけよければいいと言ってはいられません。お客様が満足しない仕事をする工務店が多くなって『工務店はだらしない』というイメージが根付き、家づくりはハウスメーカーに任せればいいとなってしまっては困るんです。

全国各地域に住宅について相談できる工務店がしっかりしていれば、そこに安心感が生まれますよね。ですから、地域にある昔からの大工工務店には残ってもらいたいのです」

⎯⎯⎯ なるほど、住む人の安心も考えてのことなのですね。

濃沼「もっと言ってしまえば、街のことも考えて、です。地元に大工工務店がなければ、その街に存在する地元の神社仏閣も、稲荷社殿などは誰が修繕するのでしょうか。しっかり維持されている街の景観は魅力的です。景観が魅力的なら、人も集まるでしょう?

家をつくり、地元の神社仏閣、稲荷社殿を修復し街の伝統を守るのは、大工工務店の仕事だと自負していて、地域の工務店同士が協力し合って、あらゆる地域を素敵にして、日本全体が素敵になればと思うんです。

そのためになればと、弊社では学びと情報共有の場をつくっています」

北山杉を使用した丸桁が跳ねだした外観が印象的住宅で、街のランドマーク的役割にもなる。

大きくつくられた窓からもれる光が夜道を照らしている。街並みに貢献したいという濃沼さんの思いが形になっている。

お客様から大変好評を得ているバードフィーダー。「鳥がやってくる庭って素敵でしょう?」と濃沼さん。

父・晴治さんがつくったお神輿の一部。これぞ宮大工の技術と惚れ惚れしてしまう。

⎯⎯⎯ 学びの場とは、どのような内容ですか?

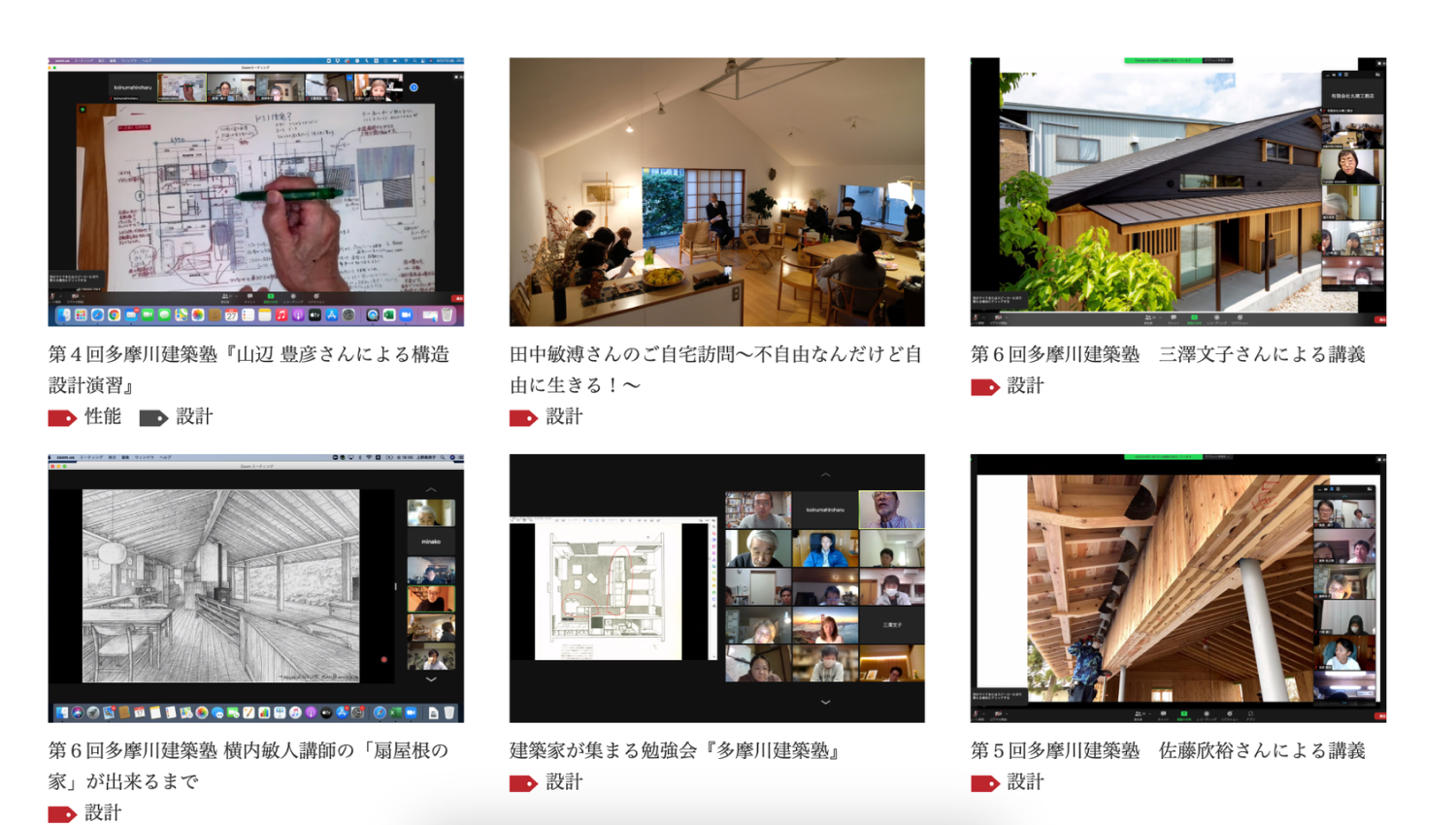

濃沼「僕は設計も大好きで、自分ももっと学びたいという思いから『多摩川建築塾』という名前で勉強会を開いています。自社設計で施工できるのは、工務店にとって一番強いので、設計力は学び高めないといけませんから。

元々は京都にあった、植久哲男さんという建築雑誌の元編集長が塾長をしている京都鴨川建築塾の関東版でして。植久さんのご協力のもと6~7年前にスタートさせたんです。藤井章さんや山辺 豊彦さん、堀部安嗣さんといった著名な建築家の方々を講師にお迎えして学ばせていただいています。

ネットで受講者を募集するので、建築士だけでなく学生さんも来てくださって、一緒に学べるのはとてもうれしいことですね」

丸晴工務店で企画・運営している「多摩川建築塾」のコンテンツを一部ご紹介。

⎯⎯⎯ とくに濃沼さんにとって印象的だった講義の内容は何ですか?

濃沼「みなさん素晴らしい先生方で、たくさん学ばせていただきましたが、やはりそうだよなと思ったのは『庭と建物っていうのは絶対に一体だ』という言葉でした。

関東だと庭をつくるとなると、造園屋さんか外構屋さんか植木屋さんになると思います。外構屋さんっていうのはブロックを積んだりとか、コンクリートを打ったり、主にメーカーの既製品を使用します。植木屋さんは、今では公共事業を主に行っており個人邸はあまり仕事をやらない。造園屋さんに依頼すると一気に金額が上がるので、一般家庭ではなかなか依頼できません。

なので、うちでは毎回、設計と大工とお客さんみんなでつくるという感じになっています」

⎯⎯⎯ みんなで庭つくりなんて、楽しそうですね!

濃沼「そうですね。お客様も楽しんでくださいますし、喜ばれます。

庭って、ある程度以上になったらプロに任せなくてはいけないですが、そもそも日々の手入れが必要で、その手入れをする人が、つくりながら木や花の特性を知っておくほうがいいです。枝の剪定や水あげのやり方とか。

木を選ぶ時もペットのようなイメージで、育てられるか可愛がってあげられるか考えて、厳しければ1本だけにしておくとか、そういうお話もしています。理想と現実のバランスは大事なので。

家と庭は一体で、ここを一緒に考えられるのも大工工務店のよさだと思うんです」

⎯⎯⎯ 家を建てる素材が木ですし、木にお詳しいですものね!

濃沼「庭木についての知識は造園屋さんや植物の専門家ほどではないです。建築に使用する材木に関しては木材マニアというかオタクでして。日本っていい木が育つ有数の国で、この国に生まれて幸せだと心から思い感謝しています。

杉もすごくいい木なんですけど、うちは檜(ヒノキ)をメインに使う工務店です。檜が年を重ねて飴色になる、その様子は本当に綺麗ですよね。油の多い木ならではです。造作家具も檜をメインに使用してます。

ヨーロッパも建材や家具に木を使いますが、基本的には広葉樹でそれを塗装して使う文化です。日本だけですよね、自然の木の飴色を美とする文化というのは。その美を住宅にも表したい、その思いで仕事をしています」

エントランスに1本の木を植えることを前提にされた設計。

庭木はすべて、設計の濃沼さんと大工さん、お施主さんで植えたもの。上記3点 写真提供/丸晴工務店

⎯⎯⎯ 檜は香りも素晴らしいですよね。ただ、木の中でも高価なのでは?

濃沼「決してそうじゃないんです。みなさん、外国製の木の家具を好む方は多くて、日本の木で家具をつくると、なんとなく民家っぽくなると思われがちですよね。

実際はデザインをしっかり考えれば北欧家具にも負けない魅力がでると思います。色だけでなく木目もきれいで、軽く、使い心地は檜が断然上! 金額も檜のほうが全然安くて、 3分の1くらいなんです。

使い心地、試してみませんか?」

⎯⎯⎯ はい、ぜひ! (そう答えると、濃沼さんは同じデザインの椅子2脚を用意して)

濃沼「これはフィンランドのニカリという家具メーカーの椅子、もう1脚は京都にいらっしゃる二カリのライセンスを持っている方が檜でつくったものです。ちょっと面白いので体感していただきたいんですが、座ってみてください」

⎯⎯⎯ あれ⁈ 全然ちがいます。檜の椅子の座り心地は、すごくお尻に優しい!

濃沼「そうでしょう? うちは家具も大工仕事としてつくっていて、使い心地のよさはお客様からもお墨付きです。ましてや檜で家をつくれば、心地よさはお尻に限らず全身で感じられるんですよ。こんなに素晴らしいものがあるのに、外国から木材をガンガン輸入するなんて、もったいないというか悔しいというか…」

「家具も国産の木材でつくっていますが、デザイン次第でおしゃれになるんです」。写真提供/丸晴工務店

⎯⎯⎯ 輸入に頼らなければならないほど、生産量が減っているということは?

濃沼「確かに林業も後継者不足で厳しくなっていますし、木材は杉が中心的存在です。けれども、檜の山もちゃんとあるんです。例えば木曽福島は檜の有数の山で、樹齢250年とか300年の木もある。国有林じゃないところでも、樹齢80年から100年レベルでものが結構多くあります。

国有林は通常は切れないのですが、丸晴では天然の木曽檜を数多くストックしてます。

材木屋さんと密にお付き合いをしていますから、そういう木が出たと聞いたら、飛んで行って買っておくんです。

ストックというかうちの木材コレクション、ご覧になりますか?」

⎯⎯⎯ はい、ぜひ! (そう答えると、濃沼さんは作業場兼木材置き場を案内して)

濃沼「秋田杉、春日杉、霧島杉、屋久杉、欅、木曽檜、水楢、栃など様々な材木をストックしてます。

丸太と言ったら京都の北山が有名なんですが、これはその北山から買った丸太です。

これ、これね、黒柿なんですよ。床柱で使用した端材ですが、黒柿って最高級の材料ね。

今、杉板を焼いた焼杉という木材が外壁で流行っていますよね。

木曾檜って、わかりますか? これがそうで、目がすごい細かくて檜の王様って言われています。飴色になるとね、宝石みたいな光を出して始めるんです。見せたいなぁ」

丸晴工務店の木材コレクションを紹介してくださる濃沼さん。

⎯⎯⎯ こんなに大量の木材をストックしたり、作業場もいくつもお持ちになられて、維持するだけでも大変ですね。

濃沼「正直大変です。けれどこれらの材木を手放したら、再度持つことは難しいので必死に守っています。

先程、大工工務店を残したいと言った理由もここにあります。作業場の貸し借りなんかもしているのですが、とにかく広い土地が必要なので、大工工務店も減ることはあってもなかなか増えることはありません」

⎯⎯⎯ 失われつつあるのは伝統技術だけではないということですね。

濃沼「大工とは切っても切り離せない材木屋や山の製材所も、みなさんご存知のとおり減っています。木材を積極的に買い付けるのは、少しでも減少傾向を止めたいからでもあります。

ストックはよくないという方もいらっしゃいますが、本来、木材は何百年ももつものですし、お客様に安価で提供できます。一緒に一点物である木材を選ぶ楽しさもあり、弊社の1つの強みになっていると思います」

⎯⎯⎯ 確かに、「この木がどんなふうに料理されるんだろう」って思ったら、ワクワクするでしょうね。何とも魅力的な強みですね!

濃沼「素晴らしい素材を、持ち味を生かして、腕のいい職人が薄味で提供する。これが一番。大工の仕事は寿司職人とも共通していますね。

さらに強みを増やそうと、今、檜ショップを準備中なんです」

木材1つ1つの個性を生かして濃沼さんならではの設計。上記2点 写真提供/丸晴工務店

⎯⎯⎯ 御社の社屋のおむかいにある建物ですね? 素敵だなって思ったので、すぐにわかりました。

濃沼「そうです。NCルーターっていう木材の加工用の機械を購入しましてね、それで食器から色々な小物をつくっていく予定です。木の食器や小物類は、可愛いですし、赤ちゃんが触れても安心だし。

身近なところから木のよさっていうのを訴えていって、いつかは木の家に住みたいと思っていただく、その流れをつくっていこうと思っています」

⎯⎯⎯ 先ほどから、道行く人が檜ショップの中を覗き込んでいますね。まだオープンしていないのに。

濃沼「壁も床も檜でできていますが、現代的な設計なので、何だろうと思ってくれているのでしょう。壁をできるだけガラス張りにして、中もよく見えるように設計していますから。地元の人、特にここは小学校の登下校道なので、子どもたちのワクワクにつながったらうれしいですね。

もちろん商品を買ってもらって、少しでも大工の収入アップをしたいと思いますが、子どもたちにモノづくりの仕事って素敵だな、やってみたいなと思ってもらえるよう、僕も素敵な建物の設計、商品の企画デザインを頑張っていくつもりです」

左/オープン準備中の檜ショップから下校中の小学生が見える

右/檜のランプシェードも可愛らしい!

上記6点 写真提供/丸晴工務店

有限会社 丸晴工務店 濃沼広晴さん(つくり手リスト)

取材・執筆・写真:小林佑実

猛暑のなか訪れた京都。現代的な家々や集合住宅が連なる細い通り。そこにひっそりと佇む一軒の京町家。きっとここに違いないと思い、小走りで入口の前に立つと「中川幸嗣建築設計事務所」という控えめな看板が目に入った。挨拶をして迎え入れていただいた土間では、外とは打って変わって心地よい風がカーテンを揺らしている。

それだけのことですが、きっと今日は中川さんからいい話が聞けそうだと確信した瞬間でした。

中川幸嗣さん(なかがわこうじ・46歳)プロフィール

1977年(昭和52年)生まれ。京都府福知山出身。一級建築士事務所 中川幸嗣建築設計事務所代表。2002年 武蔵野美術大学造形学部建築学科卒業後、建築設計事務所勤務を経て2014年に独立。京町家を改修し自宅兼事務所としている。過剰さがなく豊かで美しい民家の佇まいに学び、軽やかでしなやかで実のある建築を探っている。京都市文化財マネージャー(建造物)としても活躍中。

⎯⎯⎯ 福知山(京都)のご出身とのことですが、どんな幼少期を過ごされたのですか?

中川さん(以下敬称略)「実家は大正初期に建てられた町家で、薬屋を営んでいます。福知山は城下町なので親戚や同級生の家も商売をやっている古い家が多かったですね。だから食住一体の生活が自然でした。町家独特の暗さや湿り気、静けさや匂いが今でも印象に残っています。

小さい頃は川の堤防周辺でよく遊んでいました。由良川(ゆらがわ)という川なんですが、昔から幾度となく氾濫していて、福知山はその度に水害に見舞われた街でもあります。そんな歴史の中で、街と川の境に築かれた高く長い堤防がモノリスのような圧倒的な存在として記憶に刻まれています」

⎯⎯⎯ 建築の道に進もうと決めたきっかけや理由を教えてください。

中川「高校2年生の時、自転車競技の練習中に事故に遭い、脳挫傷する大怪我をしてしまいました。幸い命拾いしましたが、自分の人生をきちんと考えるべきだという思いが芽生えました。

その頃、ふと手に取った雑誌「SD : スペースデザイン」の中で特集されていた「ランド・アート(「アース・ワーク」とも呼ばれる)」に惹かれました。それは建築とも彫刻とも造園とも捉えることができるので、美術大学の建築学科に進学しました。幼少期の堤防の記憶が影響しているのかもしれないです」

ランド・アート

ランド・アート (land art)とは、岩、土、木、鉄などの「自然の素材」を用いて砂漠や平原などに作品を構築する美術のジャンル、またはその作品のこと。規模の大きなものは、アース・アート (earth art)、アースワーク (earthworks)などとも呼ばれるが、その区別は厳密ではない。

出展:Wikipedia

学生時代の作品「芸祭ピラミッド」(2000) 大学の芸術祭後の廃材の山に現代社会の縮図を見いだし、大学構内の広場に廃材でできたピラミッドを設置した。躙口があり、中に入ることができる(写真提供:中川さん)

⎯⎯⎯ なるほど。スケールの大きさが確かにリンクする部分がありそうですね。学生時代はどんなことをされていたんですか?

中川「春休みになるとバックパックを背負っていろんな国を旅していました。最初はタイに行って、翌年にインド・ネパールへ。また別の機会にトルコ・シリア・ヨルダン・エジプト。あとはヨーロッパにも行きました。有名建築や観光地を巡るのではなくて、一日中街を歩いたり、鉄道やバスに乗ったり、おじさん達がタバコを燻らす街角のカフェで喫茶したり、庶民的なご飯を食べたり、その土地に暮らす人々の普通の営みを垣間見るのが目的でした」

⎯⎯⎯ 刺激的でしょうね。その行動力はどんな思いから出てきたのでしょうか。

中川「建築を志す人なら一度は読むような本に【人間のための街路】(バーナード・ルドフスキー 著 )という名著があります。自動車のための“道路”ではなく、人間が歩くための“街路”の重要性を説いた本で、とても感銘を受けました。旅先に選んだ異国の古い街を歩いていると、喧騒の傍に、居心地の良い落ち着ける場所があったりと、新・旧や動・静が同居する中に、懐かしさや既視感を感じるんです。

そこで『待てよ。福知山も半世紀程前までは、江戸時代の城下町としての歴史が積み重ねられた、いきいきとした街路空間があって、道に多くの人がいる街だったんじゃないか』と、外の世界を見ることで逆輸入的に自分のルーツにある街や生活文化・民家や伝統建築などの魅力に気付かされたんです。

けれども都市計画は、今考えると重要伝統的建造物群保存地区にもなり得たであろう福知山独自の、水害共存型町家の建ち並ぶ旧街道の約半分を町内ごと潰し、片側二車線の車のための道路にかえてしまいました。街から堤防にあがる魅力的な人間のための階段も、今では刑務所を囲む塀の様になっています。30年以上前、私の少年時代の出来事ですが、なじみのある景観を失ってしまうというのは、取り返しのつかない残念なことで、恨みは根深いものです。

⎯⎯⎯ 建築だけというより、それも含めた街路や街などに興味を持たれていたんですね。

中川「そうです。大学時代にお世話になった先生が二人いらっしゃって、一人は今年亡くなられた相沢韶男(あいざわつぐお)先生。相沢先生は民俗学者の宮本常一先生のお弟子さんで自称「壊さない建築家」。民俗学と文化人類学の講座を受講していました。もう一人は源愛日児(みなもとあいひこ)先生。身体と建築について考察すると同時に、継手・仕口や差鴨居など伝統的な構法の研究もされている方です。

そういった先生方の影響もあり、建築家が建てた建築でもなく、お寺や神社のような伝統建築というわけでもなく、立派なものというより素朴な、市井の人々が建てたような、土から生えてきたような、民家建築に興味を覚えるようになりました」

⎯⎯⎯ 設計の仕事を始められてターニングポイントとなるような出来事はありましたか?

中川「大学卒業後の東京にいた頃、実家の薬局を改装することになり、僕が設計することになったんです。大学を出て間もないので経験も浅く、右も左もわからなかったんですが、地元にある一般建築から社寺建築も手がける工務店に施工をお願いしました。

大工さんと面と向かって対話すること自体もほぼ初めてで、世話役の大工さんは口調も荒く怖かったんです(笑)。でも話してみるとその大工さんは笑顔も素敵で魅力的な方でした。壁のどこに開口部を設けるかという話のときに、高さや大きさ、下地による制約などを考慮しながらも、どうすれば美しいかということをも考えておられて、立場もバックグラウンドも違うけど、デザインするという意識の部分に共通点があったので、大工さんという存在が一気に身近に感じられるようになりました。本当に無知ですよね(笑)。

学生時代に僕が継手・仕口に詳しい源先生から学んでいたこともあって、現場で生の竿車知継ぎに感動していると、他の応援の年配大工さんなんかもいろんな継手や仕口を『こんなの知っとるか?これはどうや?』とたくさん技を披露してくれたんです」

継手・仕口を大工さんに披露してもらった際の写真。「勉強はしていたが、なかなか身近なところで目にすることはなかったので興奮しました」と中川さん

中川薬局改修|福知山市|2005年

左:Before/右:After

玄関右側の出格子パターンは街にある意匠をサンプリングしてきたもの。ベンガラはご自身で塗ったとのこと

上記3点写真提供:中川さん

室内、縁側、庭が絡み合い、豊かな空間が生まれる。軒内の三和土は敷地内の土を振るって自ら叩き直した

⎯⎯⎯ 中川さんが設計される際に大切にしていることを教えてください。

中川「特に民家のような建築の場合、自分の閃きや思いつきなんかで一朝一夕に建てられるものではありません。先人たちによって幾度もの実証実験を経るなかで育まれてきた建築のかたちです。地域ごとに方言があるように、建築のかたちも多様なはずです。設計を始める前に、まずはその土地において建てられてきた伝統的な民家について知ることから始めます」

⎯⎯⎯ 新築する場合も伝統的な民家について知ることから始めるんですか?

中川「その通りです。その土地ごとの生活の営みから導き出された建物のかたちや、その土地で昔から好まれてきた材料、さらには文化的な特色や風習などと現代生活との関連性を探ります。懐古的に昔を再現するつもりはありませんが、地域によっては今も鬼門などに敏感な場合もあります。

少し大袈裟かもしれませんが、歴史に学ぶ工程は、それぞれの土地に対する礼儀であると同時に、型を知ることで型を破ることにもつながり、新たにデザインする上での拠り所にもなると思います。

そのような下地づくりともいえる工程を経て、現在の目線で、建物を建てる敷地の周辺環境との関係や施主の要望、安全かつ快適に暮らせる家に必要な性能などを盛り込み計画していきます。そこからが本題なんですがね。

美味しいお味噌汁を作るために、きちんと出汁をひいた上で具を入れていくような感じです(笑)」

⎯⎯⎯ なるほど。では古い建物を改修する際はいかがでしょうか?

中川「改修する建物が町家や農家の建物のような伝統的な民家の場合、今まで残されてきたことを尊重し、無理な間取りの変更は極力避け、その建物の特徴を損なわないような計画を心がけています。

もちろん昔と今とでは生活様式も大きく変わっています。例えば屎尿を汲み取りするために必要だった町家の通り土間(トオリニワ)は今となっては必要ありません。しかしながら、内と外を繋ぐ家の中の道のような土間空間は、下水が普及した今もなお、建物内外の行き来が盛んになる便利で魅力的な町家の要素でもあります。

暑さ寒さとの付き合い方も、生活様式や生活環境の変化、気候変動により昔と今とでは変わらざるを得ませんが、伝統的な土壁に、断熱や遮熱などの現代的な工法を適切に施すことによって、高性能な建物にもなり得ます。

目隠しの簾戸越しに心地よい風が吹き抜ける。窓の寒さ対策として二重窓にしている

古い建物を無くしてしまったり大きく変えてしまう前に、その建物を如何に住みこなすか、建物に寄り添うようなつもりでその建物の持ち味を活かし、将来につなげることを考えます。その上で変えることが必要な場合は、相応しい変え方を探ります」

⎯⎯⎯ 納得です。今ご自宅兼事務所にされているこの京町家についても教えていただけますか?

中川「織屋建という西陣地域ならではの架構形式を持つ、工場と住まいが一体となった町家です。敷地は間口に対して奥行きが深く、主屋と離れの間に庭があります。かつては一般的だった織屋建の町家も、今では町内にここ一軒を残すのみとなってしまいました。通りに面してそれぞれの町家が建ち並ぶことでお互いの強度を連担していたので、短辺方向の壁が元々ほとんどないんです。明治初期あるいは幕末くらいに建てられたであろう庶民的な町家ということもあり、梁も華奢で仕口も怪しく脆弱そのもの。できる限り荒壁や柱を増やして強度を上げています」

高さを抑えた表構えは建築年代の古さを表わす要素の一つ。腰に使われる花崗岩は北木石、昭和初期頃の流行

⎯⎯⎯ 他に大切にしていることはありますか?

中川「庭屋一如(ていおくいちにょ)と言われるように、特に都市部の生活環境において、庭は大切だと強く感じています。身近な材料で丁寧に作られた家と、心地の良い庭とは切っても切り離せません。庭は見るだけでなく、草むしりをしたり落ち葉を拾ったりと、毎日少しだけでも実際に触れることができると、随分生活の質が上がります。

家は雨風や暑さ寒さ、社会や人間関係から身を守ったり、大切なものをしまっておくシェルターとしての役割があるのと同時に、庭を持つことで季節の移りかわりを感じ、内にいながらも意識は外に広がります」

ここで、中川さんの設計事例をご紹介します。

中筋の家 (自宅兼事務所)改修|京都市|2023年

建築当初は工場だった吹抜け空間には低い天井が張られ、床の間のある座敷となっていた。今回の改修工事の際に天井の吹抜けを再現し、開放感のある板張りのリビングルームとしている。庭を囲む縁側や渡廊下、外腰掛など内と外の間の空間が実はとても重要。

「庭も作庭から数年を経て、樹々が根を張り幹も少しづつ太くなっています。苔も成長して庭石と絡みだしたり、ミミズも増えて土中環境も良くなったりと、庭の魅力は日々増しつつあります。無駄に思えるかもしれない渡廊下なども、気持ちを繋いでくれることに気づかされました」(中川さん)

写真左奥に床の間があった。書院窓のついていた壁は塞いで耐力壁としているが、床の間の名残が感じられる

左:壁の向こうはハシリニワと呼ばれる土間の台所空間

右:主屋の旧床間部材を転用した離座敷。雛祭りのしつらえ

左:皮を剥いただけの野趣ある華奢な古い梁

右:入口を入ってすぐのオモテノマでは奥様が作業中

庭の石は元々この場所で使われていたものや、土中に埋まっていたものを活用している

中塗仕舞いの土壁に、和紙貼りの控えめな看板

西院の家|京都市|2016年

床面積20坪(ロフト別)の小規模な新築物件だが、大工・左官・建具職人達のこだわりが詰まっている。施工は木の家ネット会員でもある大髙建築の高橋憲人さん(つくり手リスト)が担当している。

「初めて設計した竹小舞と荒壁下地による新築住宅です。今日一般的に使われている石膏ボード屑などの産業廃棄物がほとんど出ない現場で、その健全さと気持ちのよさを身をもって体験しました。荒壁は粘り強い壁になるだけでなく防火的にも優れているし、調湿性、蓄熱性や遮音性にも優れています。再利用しやすくゴミになりません。理想的ではないですか?荒壁は文化財のためだけのものではありません。外観は今も町家がちらほらと残っている通りの景観を整えることを意識して設計しました」(中川さん)

左:張り出した格子の中は寝室のベランダになっている

右:旧来の街並みを無視せず呼応する様にしている

左:ベランダを支える通し腕木と呼ばれる桔木(はねぎ)

右:竹小舞の下地、荒壁は各工程において美しい

上記4点写真提供:中川さん

追分山荘|軽井沢|2014年

広い敷地に高さを抑えた軒の深い屋根を掛け、眺望の良い東側に設けた縁側と観月の露台で内と外の境目の空間を満喫できるようになっている。ほとんどの窓は軽やかな明かり障子と高性能木製サッシの二重構造となっており、マイナス15度にもなる厳しい冬に備えている。

「冬の朝、布団の中が寒いとなかなか起きることができませんが、暖かい布団からはパッと起きることができまよね。冬の半屋外も楽しむことができるよう、家の中がきちんと暖かくなるようにしています」(中川さん)

上記6点写真提供:中川さん

⎯⎯⎯ 最後に、家づくりに対する想いとこれからの展望を教えてください。

中川「この質問、悩みますね(笑)。家づくりにはいろんな人が関わります。使う材料や工法の選び方ひとつで、それを生業にしている職人さんたちにも大きな影響を与えます。ちょうど『投票』に近い感覚かもしれません。

例えば荒壁。荒壁下地の土壁は素晴らしいポテンシャルを持っています。だけど目の前の予算の都合だけで選択肢から外されてしまうと、いざ使いたい場面が訪れた時に、材料や職人さんが見つけづらくなっていたり、コストがさらに掛かってしまったりと、どんどん採用しづらい状況に追い込まれてしまいます。そうならないためには、本当に価値あるもの・価値ある技術に日頃から『確かな投票』をしていくことが大切だと考えています。

『器』に例えるなら、いい器は仕舞い込んでおくんじゃなくて、丁寧に大切に普段使いしてあげる。欠けたら金継ぎして永く使う。そうすると日々の生活がとても豊かになりますよね。そんな考え方です。

手間暇のかかる伝統的な木造建築は30年で建て替えるようなものではありません。イニシャルコストが多く掛かったとしても、手入れをしながら何世代にも渡って暮らすことが前提です。そして、後世の人が見た時にその良さが評価されれば、さらに後世へと受け継がれていきます。逆に、後世の人に『寒いし、不便だし、かっこ悪い、ダメだこりゃ』と思われたら、いくら材料や技術が素晴らしくても叩き潰されてしまいます。そうならないために、長く愛されるだけの意匠や性能が求められます。建築士の責任は重大です」

「建物」という観点からさらに視野を拡げ、街並み、街路空間、過去・現在・未来をつなぐ家づくりを等身大で実践している中川さん。現代社会が抱えるさまざまな問題を解決する糸口が、そこにあるように感じた。

一級建築士事務所 中川幸嗣建築設計事務所 中川幸嗣さん(つくり手リスト)

取材・執筆・写真:岡野康史 (OKAY DESIGNING)

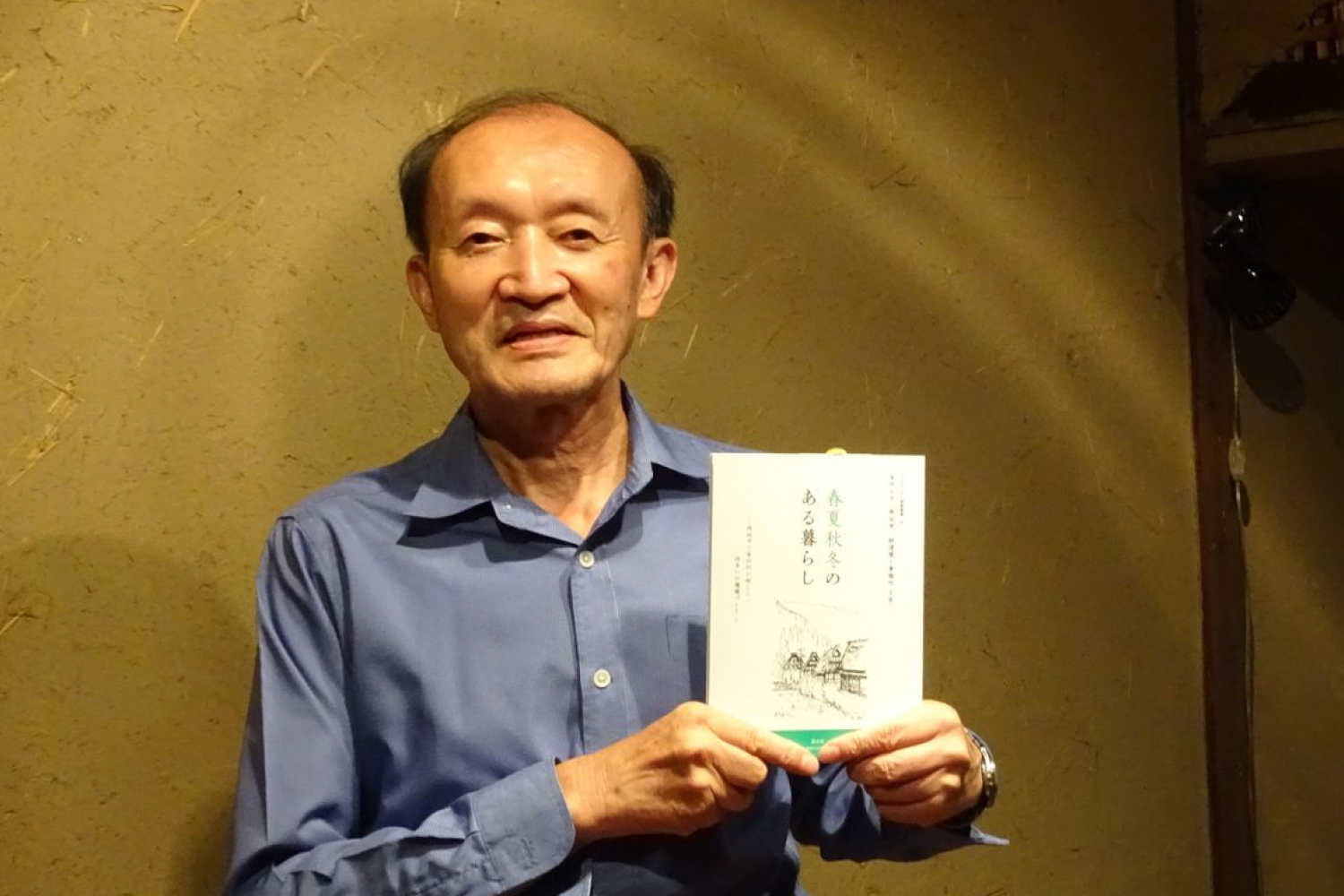

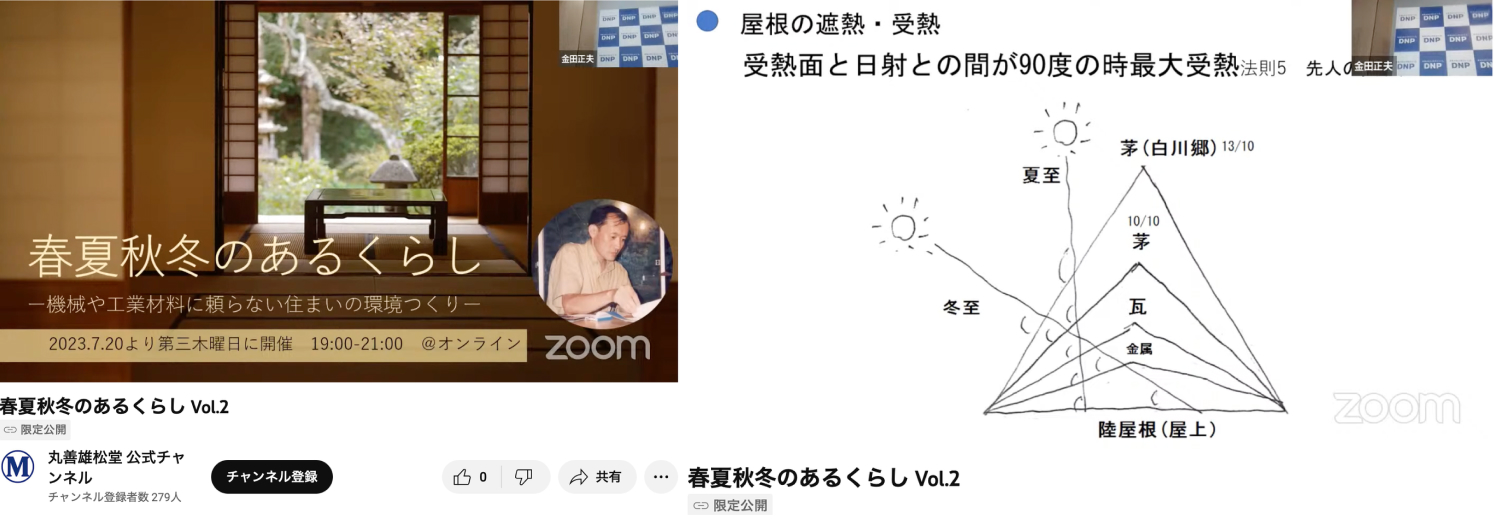

尋常ではない猛暑に誰もが音を上げた今年の夏。その終わりかけのタイミングで、環境問題に向き合い続け、省資源の家づくりに取り組む金田正夫さんのお話に触れるのは、私たちにとって意味深いことだと感じます。環境問題のお話は深刻だけれど、金田さんが提案する対策法、その一つである自然と正面から向き合う家は、質素でストイックではなく、柔軟で人懐っこい! その印象は金田さんのお人柄そのものです。

金田正夫(かねだまさお・74歳)さんプロフィール

1973年、工学院大学建築学科卒業、同年図師建築建築研究所入社 。74年に都市建築計画センター入社 。83年に独立し、一級建築士事務所 金田建築設計事務所開設 。2011年、法政大学大学院工学研究科建設工学専攻博士課程修了博士号取得。建築士として活躍するほか法政大学非常勤講師を務め、現在も大妻女子大学で環境問題と建築に関する講座を担当。著書に『春夏秋冬のある暮らし─機械や工業材料に頼らない住まいの環境づくり─』(風土社)がある。

今回の取材は、東京は代官山にあるオフィスで。打ち合わせ用のテーブルは木戸と背の低い箪笥を合わせたもの。「椅子も捨てられそうになっていたものを、いただいて利用しています」。撮影/小林佑実

土間+ガラス戸で、住宅街の通りに対してオープンな印象。「ギャラリーとしても使っているスペースなんです。行き交う人が覗き込んで、ふと目が合うのも楽しいですよね」。撮影/金田正夫

⎯⎯⎯ 自然素材の家づくりに取り組むようになったきっかけから伺えますか?

金田さん(以下、敬称略)「地球環境のことが私の根幹というか土台になっています。そこからお話ししてもいいですか?」

⎯⎯⎯ もちろんです!

金田「地球に暮らしている生命体がこのままでは30年後に絶滅するというぐらいに、今、環境は追い込まれているんですよね。おひとりおひとりが、どう向き合うかというのは自由ですけれど、私は、後世に子どもや孫たちの世代が生きていける環境を取り戻したいと思っています。そのために、私ができることが建築のことなので、家づくりはもちろん、建築物の調査・研究に力を注いでいます」

⎯⎯⎯ 建築物の調査・研究とはどのようなことですか?

金田「気候・環境異変の原因を明らかにして取り除かないと根本的な解決はできませんから、私なりに数々の文献を調べて、まず時期的には戦後に着目すべきだとわかりました。

異変は人類8万年の歴史とか江戸時代の暮らしの中で徐々に進んだのではなく、第二次世界大戦が終わった1945年からわずか60〜70年の間に、二酸化炭素の増加量や資源の消費量が顕著に変わるんです」

⎯⎯⎯ 顕著とは、具体的にどれくらいですか?

金田「資源について言えば、地球上にある人間が使える資源の3分の2を、戦後のわずか60年ほどで使い切ったんです。資源はまだ十分にあった50年前、メドウズ博士が発表した未来予測では、その当時の使い方のままだと、2050年に資源は枯渇するとされています。10年前に日本政府が発表した環境白書の、1つ1つの資源があと何年で枯渇するか、という予測データと比較しても、メドウズ博士の予測通りに進行していることが確認できます」

左:金田さんが環境問題についてお話しされている『春夏秋冬のあるくらし』。リアルとオンラインの両方で聞くことができます。お問い合わせはmukuri_d@yahoo.co.jpまで。

右:戦前までの屋根は夏遮熱・冬受熱だったが、戦後の屋根は夏受熱・冬遮熱につくられている、ということが説明されているスライド。

⎯⎯⎯ 今からわずか30年後ですね。再生エネルギーが注目されていますが、対策になっていませんか?

金田「資源を使うと温暖化ガスの排出や環境悪化の要素とリンクするので、温暖化ガスが増えるのは資源の大量消費が背景にあります。戦後の大量生産、大量消費、使い捨ての経済論理が一番の原因と言わざるを得ません。

温暖化ガスだけを減らそうとか、再生エネルギーで二酸化炭素を出さない発電に切り替えようというのは方策の1つかもしれないですけど、根本的な解決にはなりません。省エネより省資源こそが重要なキーワードです。

エネルギーではなくその元になる資源そのものの使い方を節約して、環境への負荷を軽減することが必要で、建築について言えば、使い勝手のいい機器や素材に頼らないでどこまでやれるのか、私は取り組んでいます」

⎯⎯⎯ 検証して有益とわかったことを家づくりに取り入れているのですね?

金田「はい。民家に温度計をすえて約20年にわたって調べてきました。かつての庶民層の家は、自然の営みに頼ったもので、その知恵は現代の科学者が追いつかないレベルです。

温度測定をすると民家がどういう工夫で夏の涼しさや冬の温もりをつくっていたか、わかってきました。それを現代に応用して、資源をあまり使わないでも快適な環境をつくれると具体的な提案をし、設計に取り入れています」

⎯⎯⎯ 現代に応用できる工法の例を教えてください。

金田「今日も暑いですからね。夏の暑さについて中心にお話ししますと、風を通すために南北に窓をつくる、上下の高低差がある窓があれば理想的です。土や木が調湿材料だということも、建築に関わる方は知っていると思います。

昔の農家や商家などには越屋根という、屋根の上に空気を通すためのに小さな屋根が載っています。これが高低差を利用して通風をとる窓の原型です。

さらに私は、二重屋根にして、上の屋根が太陽からの受け取る放射熱(赤外線)70℃の大半をカットし、その結果、下の屋根が外気温度の30℃に落ちる。この間には断熱材の1㎜もありません。これは鎌倉時代の土蔵の屋根に取り入れられているもので、当時の絵巻物にも描かれています。家の日傘みたいなものです。

わずかな庭でも草を生やし、家のなかと湿度差をつくることで風を通すのもポイントです」

屋根面に注ぐ放射熱(赤外線)を遮熱する二重屋根を取り入れた「東伏見の家」。撮影/金田正夫さん

東伏見の家の中。お料理好きなクライアントさんのために、カウンターテーブルをはさんで、床に座して食べる人(左)と土間に立って調理する人(右)が同じ高さの目線で話せるように工夫がされている。床に座した人のお尻と足元は床暖房のぬくもりで暖かい。金田さんの人懐こさが垣間見られる設計。撮影/金田正夫さん

⎯⎯⎯ 日傘のある家! 言葉にするとユニークですね。

金田「二重屋根の上屋根は70℃程になりますが、下屋根は外気温度に落ちるので、最上階の部屋は外気温より低くなります。

今年の夏も冷房を使ったのは1週間程度だったと、クライアントのみなさん喜んでくださっています。しかも、冷房を使わなくなって体調がよくなったと感謝してくださる方も多いです。

そもそも、冷房を使わないで済む家づくりに取り組むきっかけは、冷気に当たるのがつらいとおっしゃるリウマチを患っている方のお住まいでした」

⎯⎯⎯ 冷房って体が冷えすぎることもあって、健康的に使うのは案外難しい気がしますね。

金田「湿度とか放射熱とか風の流れといった、自然界の営みを無視して人間を含む生命は健全に生きられないのではないかと思います。

高気密・高断熱住宅は工業材料で外とは隔絶した空間をつくり、その中に高性能エアコンを使い、運転エネルギーの削減をして温暖化を止めようとしています。しかしこれらの諸材料や機器をつくり廃棄するための資源消費や環境の負荷には触れないのです」

⎯⎯⎯ 自然を完全に遮断するのか、オープンにして利用するのか、涼をつくるという目的は同じでも向き合い方は真逆ですね。

金田「そうです。資源を大量に使う断熱材で自然を遮断した家に住み、エアコンで気温をコントロールするのに資源を使い、十数年でエアコンを取り替え、その処分に資源を使って……。

これを続けていると、2050年資源枯渇・餓死の予測が確実に現実化してしまうでしょうね。我々人間が、自然に背を向けて生活していくことは、もう限界にきているんです」

「猫の額ほどという言葉がありますが、ごくごく小さなスペースでいいので、植物を植えるスペースがあれば、それが家の中の温度を下げるのに役立つのです」。写真は金田さんのオフィス。ギャラリーとしても使用されています。撮影/金田正夫さん

⎯⎯⎯ 建築家である根底に環境問題があるとおっしゃっていましたが、そもそも建築家を目ざされたのは、どのような流れからですか?

金田「高校の頃には、絵を描いたり物を作るのが好きでした。難しい本を読んで勉強するのは苦手だったので、絵を描いてたり物をつくるほうがいいなと思いまして、建築の道を選びました。

大学の建築学科に進むと、周囲の同僚たちはものすごい意欲を燃やしていて、ル・コルビジェとか先進的な現代建築をつくる人への関心が高かったですが、私はさほど関心がありませんでした。昔ながらの民家にもです(笑)。

今振り返れば、伊藤ていじというすごい先生がいらしたのに、内容はよく覚えていない。必死で聞いたらよかったのにと、残念に思っています」

⎯⎯⎯ それでも、建築のお仕事を選ばれたのですね?

金田「自分はあまり要領がよくないし、大企業の歯車になるのも嫌だったんですよね。給料が少なくてもなんとか食べていければいいと思って、小さな設計事務所に入りました。

ところが社会人になってすぐに“オイルショック”が起こって、たった1年の間に会社2つをクビになりました。

同期の仲間はどんどん経験を積んでいるのに、私はまだ図面1枚も引いたことがないという。こんな出発でした」

講演では何十枚というスライドを準備して、約2時間、丁寧に日本や世界の環境について説明をされる金田さん。物静かなご様子からは想像できない情熱的な面をお持ちです。撮影/小林佑実

⎯⎯⎯ 状況が変わったきっかけは何だったのですか?

金田「「3つ目の職場にアルバイトで入るんですが、相変わらずオイルショックの影響があり『あんた、ちょっとそろそろ辞めてよ』と言われ、これは覚悟を決めて頑張らないと、先が厳しいなと思っていたので、『僕は本気で働く気で来ています、なんとか働かさせてください』とお願いして、どうにかクビはつながりました。その後も上司からは『お前、才能ないから早く足洗え』など、色々言われました」

⎯⎯⎯ それはおつらいですね。

金田「ただ、歩みはすごくのろいけど着実に進む自分を知っていたので、あんまりへこたれませんでした。上司の言葉に発奮して、そこからものすごく勉強をしましたね。時間があればル・コルビジェはもちろんですけど、日本中の建築を見て回りました」

⎯⎯⎯ 古い建物も、ですか?

金田「いえ、関心を持ち始めたのは大学を卒業して10年、3つ目の職場から独立した1980年頃からです。独立して間もない時に、先ほども少しお話しした越屋根と呼ばれる屋根の上にある小さな屋根がある家の設計にかかわります。

越屋根は、かまどや囲炉裏の煙を外に出す役割や光を取り入れたり、熱い空気や湿気を上から逃がして、夏の換気・通風に大いに効果をあげていました。

こういったことは、先人が育んできたことを次の時代に伝えて行こうとした方々がつくった日本建築セミナーという学校で学びました。

今思えば、ここで教えていたのは雲の上のような方々でした。全国的に見ればこんなことをやってる人間はほんの一握りです。そこで7〜8年学びました。卒業証書も何もないんですが、中味が濃く、先人から学ぼうと思っていた自分に多大な影響を与えてくれました」

『星野道夫文庫』の外観。写真家で探検家、詩人の星野道夫ファンの方から、個人で集めた写真集や書籍のための書庫の設計を依頼された金田さん。「たくさんの方に星野さんの素晴らしさを伝えるため、私設図書館にしましょうよ」と提案し、自宅敷地内の限られたスペースに書庫&図書館ができあがりました。撮影/金田正夫さん。

⎯⎯⎯ 先ほどおっしゃっていた冷房がいらない家づくりのヒント数々も、その講座の中から得たのでしょうか?

金田「そうですね。あるセミナーを川崎市立民家園という場所で受けた時に、大きな衝撃を受けました。

ちょうど猛暑の夏だったのですが、冷房のない古民家で2時間話を聞くのはつらいな〜と思いながら参加したんです。

すると、30分がすぎたころに、暑いとか涼しいとか気温への意識が消えていることに気がつきました。すごく涼しいわけではないけれど、不快感がない。終わって外に出るとカーッと暑い。この民家の不思議な居心地のよさは何によるものなのか、本気で研究し始めたのは、ここからです。

環境問題に関心を持ち始めたのもこの頃からでした」

⎯⎯⎯ 研究の成果を家づくりに生かしているほかに、論文を書かれて発表されたり、講演活動もされていますね。

金田「「建築だけでなく衣食住のすべてが環境問題に影響していますから、講演ではこれらをトータルにお話ししています。3割くらいの人は環境に深い関心があるとみられるので、この方々に届けていきたいと思っています」

⎯⎯⎯ この猛暑で世間的にも危機感は高まっているのでは?

金田「「正直、一般的にはまだ省エネまでしか意識が達していない気がします。

ただ、希望はあるなと感じています。それは、大妻女子大学の講義では、今の環境異変の根本原因は大量生産・大量消費・使い捨てにあることを、ここにメスを入れないと解決しないことを、奥歯に物を挟むことなく、ズバズバ話しています(笑)。

聞いているのは、古い時代を知らない10代の若者です。講義の後のアンケートでは、受講者70人ほぼ全員が『もう今までどおりの環境対策では行き詰まる可能性がある』『もっと自分の生活とか建物のつくりを見直さないといけないと思いました』という回答をくれています。

次を担う世代が理解してくれていることは心強く、彼らのためにもさらにデータと指針になるものを残さなければと身が引き締まる思いです」

星野道夫文庫の内観。明るい印象を保ちつつ、写真などの資料が光で傷まないよう採光への配慮が行き届いています。撮影/金田正夫さん。

十条の家の内観。戦前に建てられた住宅の改修・増築を行いました。左写真の部屋は、当時の砂壁を漆喰に塗り直し、畳をとって床暖房+床板に変えましたが、他は当時のままです」。右写真は茶の間。天井・緑境の建具は当初のまま、左手の台所境や正面の窓、ベンチ、床、照明は大幅に改修。「古来の技術、意匠を、残す部分と現代の暮らしにあわせる部分を使い分けました」。撮影/金田正夫さん

取材を終えて…

クライアントさんのご意志で写真は限られていますが、金田さんが設計された家は家族だけでなく、お客様を招いて楽しむことができる仕掛けが多く、金田さんが人と接することがお好きであることが感じられました。環境を守ることと、生活を楽しむことは矛盾しない。そう教えていただいた気がします。

(有)無垢里 一級建築士事務所 金田正夫さん(つくり手リスト)

取材・執筆:小林佑実

コロナ禍を経て訪れた京都には観光客が溢れ(特にインバウンドの方の多いこと!)、活気に満ちていました。その人気を支えている理由の一つが、京都らしい町並みを形成している京町家の存在です。

今回ご紹介する大工棟梁の大下さんは京町家一筋。京町家に対する想いや魅力を語っていただきました。

大下尚平さん(おおしたしょうへい・43歳)プロフィール

1980年 京都府生まれ。株式会社大下工務店代表。京町家の復元改修、祇園祭の山・鉾組立などを通じて先人の大工の技術力の高さや知恵、そして作法を日々学んでいる。それらを自身の建築に活かし、“出入りの大工”を目指している。

⎯⎯⎯ はじめまして。早速ですが経歴や大工の道に進んだきっかけを教えていただけますか。

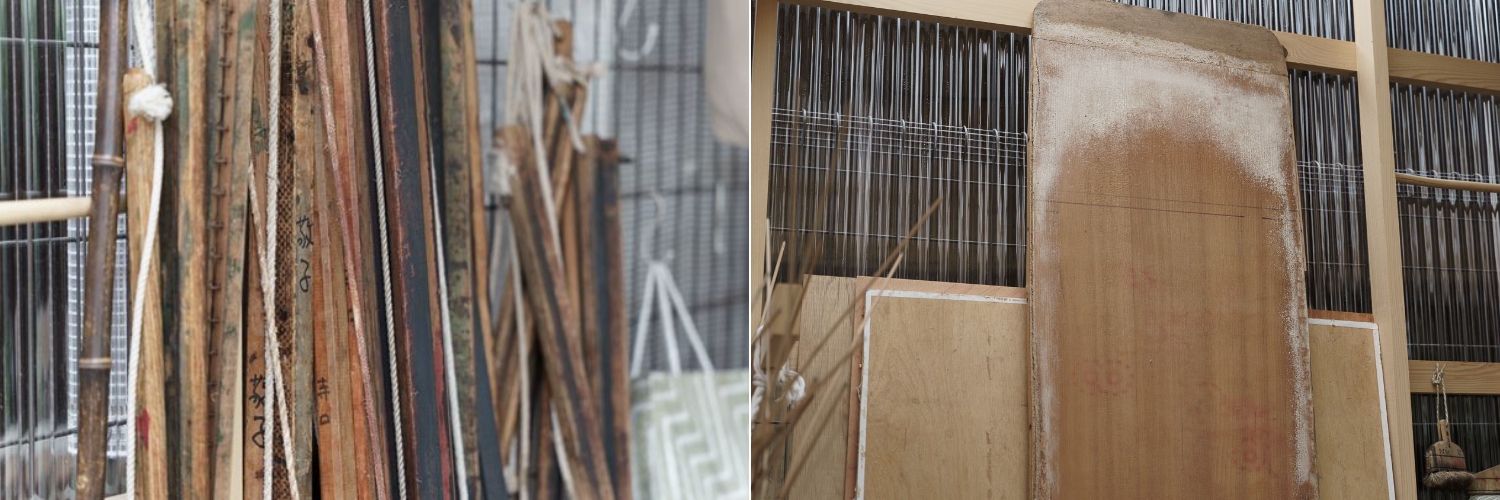

大下さん(以下敬称略)「父親が大工で毎日楽しそうに仕事をしていたので、それを側で見ていたら自然と自分も同じ道を歩むことになりました。トラックに乗せてもらっていろんな所に連れていってもらったのが楽しかったですし、刻み場として借りていた材木屋さんで、大きい丸太がその場で製材されて柱になって、父親が墨付けをして刻んでいくっていう流れを見るのがすごく面白かったのを覚えています」

⎯⎯⎯ 二代目でいらっしゃるのですね。大下工務店の始まりについて少し伺いたいです。

大下「大下工務店は、山口県から出てきた父が京都で大工修行を積み独立したのが始まりです。元々のお客さんが少ない中、僕ら三兄弟を食わしていかないとならなかったので大変だったと思います。当時は手刻みからプレカットへの過渡期で、うちはギリギリ墨付け・手刻みをしていましたが、父親からは『お前が墨付け覚えたらプレカットに変えるわ』みたいなことを言われていました。そんな時代ですね」

⎯⎯⎯ しかし今ではプレカットどころか、伝統的な京町家の改修を専門にされていますが、どういった変化があったのでしょうか。

大下「僕が父親と一緒に仕事をするようになった頃、仕事を組んでいた仲間や会社も徐々に代替わりしていき、同じ繋がりややり方だけをずっとやっていては立ち行かなくなると思い、僕は『手刻みで京町家の仕事を専門にするんだ』とグッと方向転換しました」

京町家

京都市内の昭和25年以前の木造住宅を「京町家」と呼ぶ。特徴は間口が狭く奥行きが深い、いわゆる「うなぎの寝床」と呼ばれる間取りで、商いと住まいを同じ建物で営む「職住一体」を基本とする。 実は「京町家」という言葉は昭和40年代の民家ブームの際に造られた造語であり、江戸時代には、町にある建物は形や生業に関わりなく「町家」とされていた。(出典・参考=Wikipedia)

⎯⎯⎯ ターニングポイントとなるような出来事があれば教えてください。

大下「25歳のとき、京町家作事組が運営している棟梁塾に入ったことですね。専門学校を出た後、うちの仕事も忙しかったので父の元で、“外の世界を見なあかん”とあちこち応援に行かせてもらっていたのですが、やっぱりそれだけではまだ狭い中にいるなと感じていました。そしてちょうどいいタイミングで棟梁塾の募集があったので、“これだ!”と申し込みました。

塾長であるアラキ工務店の荒木正亘棟梁、大工の金田さん(木の家ネットつくり手リスト)、大工の辻さんとの出会いが一番大きいターニングポイントだと思っています。この時、金田さんから木の家ネットのことを教えてもらいました」

⎯⎯⎯ 具体的にはどういったことを学ばれたんですか?

大下「京都で長年仕事をされてきた大先輩の棟梁から教わりました。継手や仕口などの大工技術の話ばかりではなく、広く浅くというと語弊があるかも知れないですが、『京都で棟梁としてやっていくには』ということを網羅的に学びました。大工のことももちろん学びますが、家づくりに関わる他職(襖屋さん・建具屋さん・左官屋さん・瓦屋さん・手傳さん・畳屋さん・板金屋さん・設備屋さんなど)の職人さんが、どういう仕事をしていて、どういうグレードの仕事があって…という話が主でした。

京都ならではの色々な老舗の職種の方、大店の旦那衆の方、沢山の借家をお持ちの大家さん、歴史ある花街のお母さん、お茶やお花の先生や、ものづくりの職人さんなどなど、いろんなお施主さんがいらっしゃいます。そういった方々と対等に会話するためには、広い知識・教養を持ち合わせていないと棟梁としてやっていけないんです。だから『お茶やお花も興味がないです』では通らないし、行儀が悪いと『大工さんチェンジ』ってなります(笑)ほんまに僕らのことをよう見てはる。でも、そんな中で信頼してもらえたら嬉しいですし、やりがいのある仕事につながりますね」

⎯⎯⎯ 京都ならではですね。お茶室のお仕事も手がけられるんですか?

大下「それがですね、今ではお茶室の仕事も少なからずいただいていますが、最初はもう全くわからなくて苦い思いをしたんです。というのが、この棟梁塾を運営している京町家作事組の事務局の改修に携わることになり、お茶室の炉を切ることになったんです。

天井から炉の中心に“釣釜”を下ろさなければなりません。そのためには天井に釣る“釜蛭釘”の位置を厳密に決める必要があります。ところが流派によって蛭釘の向きが違うんです。でも僕はお茶のことを全く知らないから、設計士さんとお茶の先生の会話について行けず、棟梁なのに蚊帳の外で釘一本打てなかった。もう大ショックでした。

『何のための棟梁やねん。これじゃ棟梁とは名乗れない』と思い、いよいよ茶道を習い始めたという訳です。そのときに荒木棟梁が言っていたことの意味が解りました」

京都市中京区釜座町|2011年

京町家の改修・修繕に携わる設計者・施工者が集まる技術者団体で、大下さんが学んだ棟梁塾の運営も担う。現在は大下さんが代表理事を務めている。明治時代の建物を大下さんを中心とした棟梁塾のメンバーで改修した。ターニングポイントとなった思い出深い場所、京町家作事組だ。

結構傷んでいた上に、京町家にそぐわないプリント合板のフローリングなどでリフォームされていたという建物を、何事もなかったかのように京町家然とした佇まいに生き返らせた技には脱帽だ。

緑の綺麗な前栽(中庭)は、以前は増築で子供部屋になっていた場所。1から作り直し元からあったかのように馴染んでいる。

左:京町家作事組の表札/右:「左官屋さんが何も言わずさりげなくしてはった」という格子窓

何気なく付いている天井の釜蛭釘にも物語がある(中・右 写真提供:大下さん)

改修前の様子(写真提供:大下さん)

⎯⎯⎯ 京町家と、いわゆる木の家・伝統建築とは一味も二味も違いがあって、そこがとても興味深いです。大下さんにとっての京町家の魅力とは何でしょうか。

大下「京町家は本当に面白い。碁盤の目のように区画された通りがあり、限られた土地にひしめき合って建てられた江戸時代の都市型住宅です。

大工目線で言うと、江戸時代の職人たちの知恵が詰まっているところが魅力ですね。狭小地において外から工事できない場合にどうやって内から工事するか。例えば数軒立ち並んでいる家のうち、真ん中の家が火事になったとしても、もう一回そこに同じサイズの家を隙間なく建てなきゃならない。それをやって退けてきたのが尊敬する京都の大工や職人たちです。

それと、京町家が好きなもう一つの理由が、苦労の跡を残さないところです。例えば、改修現場に入った時に、根継ぎにしてあるところを表から見たら『まぁシュッと一文字に根継ぎしてあるな』という感じなんですが、裏にまわってみたら実はすごい仕口がしてあったり。すごく立派な町家でも派手な装飾や晴れがましい職人の技を見せびらかさずに、しっかりと手間はかけてある。何かわびさびを感じさせるような佇まいがあるんですよね。

住む立場で言うと、耐用年数が長いことも魅力ですね。今の一般的な家の寿命が30〜40年くらいだとして、京町家や昔ながらの木の家の寿命は50〜100年。しっかりオーバーホールしてやれば、また50年100年と保ちます。昔の家って木竹と土、藁や紙や草など、自然に還るもので作ってあって、それしかなかったというのもあるかもしれないけど、やっぱりその造りが基本であり正解なんだと思います。SDGsに関しても、やっと周りが気づいて振り返ってもらえるようになってきて『今更?』という感じではありますが、振り返ってもらえる人や、選択肢として考えてもらえる人が増えるといいですね」

⎯⎯⎯ 母校の高等技術専門校で教壇に立たれていたそうですね。

大下「昨年と一昨年、教えに行っていました。僕が学生の頃は“伝統的な日本の家屋”と言うものは学びましたが、“京町家”なんていう言葉は一言も出てこなかった。それが今の子たちは京町家がどんなものなのかかなり理解しているし、『大切にして残していかないとダメだよね』という意識を持っているなと感じています。20年でそういう考えが地域全体に根付いたんだなと実感しています」

「枯れてると思っていた紅葉が生き返って「もみじの小径」という名前にまでなった。ここで野点のお茶会を開催したりもするんですよ」と大下さん

京都市下京区松原通|2019年〜継続中

五軒長屋の住居部分と9つの店舗が入居するテナント部分からなる町家集合体として人々が集っている。2019年のA工事以後、現在に至るまで継続的に改修を行なっており、京都らしい街並みが形成されている。京町家の魅力がギュッと凝縮された場所だ。

中央の路地を進むと立派なもみじのある中庭が出現する。

五軒長屋の町屋の全体を一気に工事したのはここが初めて。「隣の家と壁一枚なので、一軒ずつだったら出来ない全体の構造改修もしっかり裏表両方からできました」と大下さん

左:現在は9つのテナントが入居している

右:プロジェクトは今も続いている(写真提供:大下さん)

Before / After(写真提供:大下さん)

京都市中京区壬生馬場町|2022年

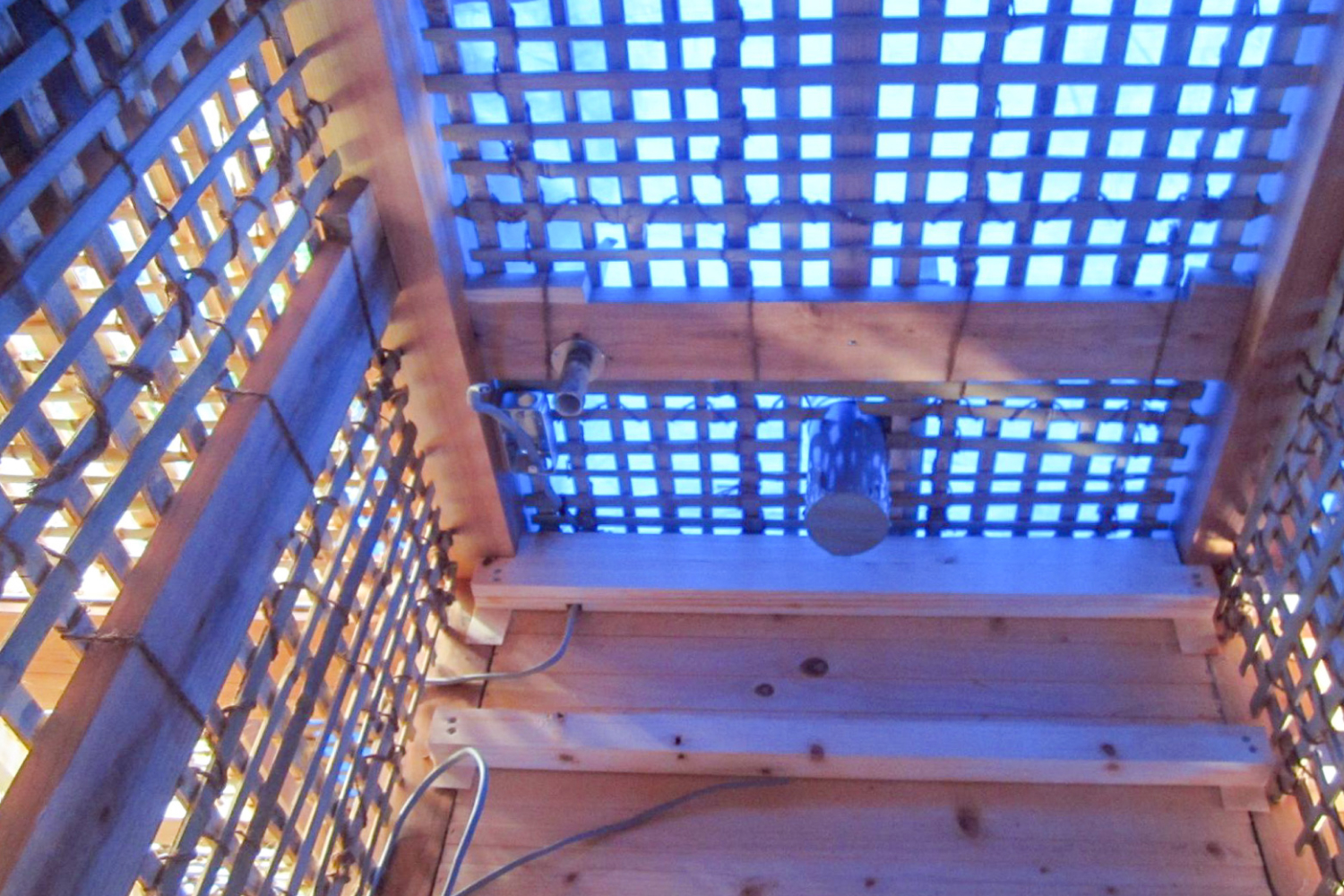

大下工務店が事務所としている京町家。吹き抜け部分に二階が作られ子供部屋になっていたが、建築当初の痕跡を辿り、元の準棟纂冪を復元した。通りからは想像できない大きな空間が広がる。

準棟纂冪(じゅんとうさんぺき)

お寺に準じる小屋組の意味。大店の火袋で側つなぎの上に牛梁や小屋束を見せる架構をいう。水平垂直の変形には効かないが、大型化した町家での2階荷重のバランスを整える意味をもつ。(出典:京町家作事組WEBサイト)

狭い路地から一歩踏み入れると広々とした空間が現れる

7mあるという“牛曳梁”がまっすぐ伸びる

左:吹き抜けに二階が作られ子供部屋になっていた

右:痕跡をたどり7mの牛曳梁を入れた。この長さのものを後から入れるのは至難の仕事だった(写真提供:大下さん)

牛曳梁の加工の様子(写真提供:大下さん)

⎯⎯⎯ 京町家であるが故に大変なことはありますか?

大下「昭和・平成くらいの時代に一度改修してあって、鉄骨でフレームを組み直しているような京町家が結構あります。当時は最先端の技術と称され良しとされた改修であっても、またそれを元に戻すような作業が必要になり、改修の改修をするという無駄なことをしなければならないので、本当に勿体無いなぁと思います。開けてみると通し柱や大黒柱を切っちゃっていて、『これ直すんやったら一から建てたほうが…』ということもありますが、『直せへん京町家はない』と僕は言い続けています。どんな京町家でも柱が一本でも残っていたら直せる。そう考えています。

⎯⎯⎯ 大切にしていることやモットーを教えてください。

大下「“出入りの大工になる”ということをとても意識しています。仕事を始めたばかりの頃はお施主さんと密な関係を築くような機会が少なかったんです。やっぱり手がけた家を長いこと見ていかければならないという責任感があります。また、大きな改修をする際は、住みながらでは難しい工事も多く、タイミングがとても大事になってくるので、日頃から出入りしてメンテナンスしていれば、その時期を見極めやすくなります」

⎯⎯⎯ かかりつけ医みたいな感じですかね。近くにいると心強いでしょうね。

大下「そうそうそう!ちょっとした雨漏りとかも、放ったらかしてたら絶対あかんことになるし、白蟻も呼ぶことになる。そういうところを見つけたり、反対にこうした方が長く保つという方法を見つけて提案したりしています」

⎯⎯⎯ 木の家ネットなので、木のとこについて伺います。木材へのこだわりや想いを教えてください。

大下「こういう仕事なのでもちろん僕も木が好きで、金田さんから木に対する知識や買い方などを教えてもらって市に行ったりもしています。以前は『いいグレードのものや珍しいものも集めておかなあかん』と思っていましたが、最近はちょっとこだわりも緩くなってきました(笑)『これじゃないとあかん』ではなく『あるもんで建てる』という精神が京町家には息づいていますし、無理して高価な木を手にいれるというのは減ってきました。

棟梁塾で教えていただいた「千両の大店も裏は古木」という言葉のとおり、京町家は建築時から転用材や古材が沢山使われてるのと、近くの山の杉や桧や松の材木が主に使われてます。とはいえ、グレードの良い家にはグレードの良い木が使われているわけなので、そういう木や仕入れルートは持っておかないとならないですが、地場にある木を使って建てたり直すことが大事だと最近は思っています」

⎯⎯⎯ これからの構想や展望などがあれば教えてください。

大下「京町家を新築で建てる。これですね。技術的にも材料的にも、僕らの周りの大工さんや職人さんなら、もういけるという自信はあります。あとは京都市内でそれを実現するためには法的なところを行政と一緒にクリアしていかなければなりません。これは京都の建築業界・工務店業界全体の展望になるのかもしれませんね。

“平成の京町家” “令和の京町家”ではなく、120年前に建てたものと同じ“本物の京町家”が、同じ工法で京都の町中に建てることができたらいいなぁ。町並みが戻せたら一番いいですね」

⎯⎯⎯ 素晴らしいですね、ぜひ見てみたいです。最後の質問です。大下さんにとって京町家とは何でしょうか。

大下「んー難しいですが、京町家は連綿と続いてきた先人の知恵と伝統的な匠の技術の結晶だと思うんです。そしてそれを直すことによって最初に建てた大工さんや直してきた大工さんと会話している感覚が生まれます。そこがいいと思うなぁ」

京都の歴史が刻まれてきた京町家。そこには建築物としての価値だけではなく、自然との共生、環境配慮、職と住の融合、コミュニティなど、私たちが見つめ直すべき暮らし方や魅力が詰まっている。大下さんはそんな京町家の改修に情熱を燃やし、さらに新しい価値観とともに京都の町並みを次の世代に伝えようと奮闘している。

しかし決して苦労話にしてしまわないのが大下さん。さすがは京都の棟梁だ。

大下工務店 大下尚平さん(つくり手リスト)

取材・執筆・写真:岡野康史 (OKAY DESIGNING)

インタビューが始まってすぐ、森田敦彦さんから出た言葉は「なんで木の家ネットに水道屋が入っているんだろうって思ったでしょう?」──はい、おっしゃるとおりです! 水道管は木製や石製というわけにはいきませんが、森田さんは環境に優しい素材ステンレスで水道を配管できる稀有な存在。何よりも、職人同士がお互いに敬意を払い丁寧に家をつくる、木の家ネットワークのメンバーである建築士や大工の現場を愛し、できることのすべてを注ぎこんでいる。オープンだけれどシャイな森田さんの言葉からは、これまでのインタビューとは少しちがった木の家づくりの魅力が伝わることでしょう。

森田敦彦さん(もりたあつひこ・49歳)プロフィール

1974年、神奈川県横浜市生まれ。父は美術教師、母は音楽教師という家庭に育ち、後に音楽家になる兄の影響でバンド活動をはじめ、高校卒業後は専門学校でドラムを学ぶ。バンド活動を続けながらいくつかのアルバイトを経験し、23歳の時にアルバイト先の一つだった水道工務店に就職する。2社で水道工の仕事を経験し、33歳で独立し森田水工を開業。水工とは、先輩格の職人仲間が独立を祝って名付けてくれた屋号。“水の工(たくみ)”であらんとする決意表明となっている。

バンド活動をしていた頃の森田さん。ドラムとピアノを担当されていたそう。ビートルズやレッド・ツェッペリンの音楽を敬愛し、その時代、70年代ファッションに身を包んでいた。ちなみにこれらは90年代の写真である。

緑のシャツに白いヘルメットを被っているのが森田さん。大工さんに混じって建前の作業に楽しんで参加している。撮影:日高保さん

⎯⎯⎯ 水道屋さんになるきっかけとは、どのようなことだったのでしょうか?

森田さん(以下敬称略)「小さい頃から音楽が好きで、高校卒業後は音楽の専門学校に行ったんです。ずっと本気でバンド活動をやっていました、23歳までね。でも全然食べられなくて。

生活のためにガソリン・スタンドでアルバイトをしていたら、そこに高校時代の友人がガソリンを入れに来たの。その時に『今、水道屋の仕事をやっているんだけど、森田君ちょっと手伝ってくれないかな?』って声をかけてくれて、『おー、やるやるー』って軽いノリで始めて、今に至っています(笑)。

その前にも、いわゆる鳶(高所作業の専門職)と土建業の両方を請け負う会社にアルバイトに行っていたから、抵抗というか不安みたいなものはなかったんですよね」

⎯⎯⎯ 物をつくることは、元々得意だったのですか?

森田「ちっちゃい頃からプラモデルとかも好きだったから、何かを組み立てるのは好きなのかも。父親が美術の教師だったから、家にあった画材なんかは使いたい放題で、絵を描いたりして遊んでいたかな。

水道工事という仕事は、最初に図面もらって、そこから自分で配管を考えなきゃいけないんですよ。どうやったらスムーズに排水が流れるかなと。そういうのはパズルみたいで面白くて楽しいね。

もちろん最初からそうだったわけではなく、バイトからずるずると仕事をしていたら、自分の得意なものがわかってきて、それがたまたま水道だったって感じですね。最初の頃は音楽も続けていたし」

建築士から届いた図面に手書きで水道の配管設計を書き込む森田さん。

⎯⎯⎯ 体力も必要な気がします。バンドではドラム担当とのこと、ドラムで鍛えた筋力が役にたったとか?

森田「いやいやいや、それはない(笑)。

水道屋の基本の仕事は、穴を掘ることなんですよ。水を流すためには勾配が必要で、1mの長さの管の中で水をスムーズに流すには両端で2㎝の高低差をつくらないといけない。パイプって通常4mで売っているんだけど、そうなると両端で8㎝の高低差がいるよね。そうやってどんどん深く掘っていきます。

水の流れを作る技術は、昔と変わらないということだよね。とくに住宅になると機械を入れるスペースもないから手掘りですよ! 原始的だね。

しかもただ掘るだけじゃなくて、ちゃんと四角く掘って土がためして管を置く。で、今度は埋めていくっていうことを繰り返す。埋めた管はまっすぐにしないといけないから、管の上に専用の糸を張ったり鏡を管に入れて奥まで見えるかと目で確認したりします。曲がってたらやり直し。

配管は親方の役割だから、下っ端はただ掘って、苦労して掘ったのに埋めるを繰り返す。

体力もキツかったけど、『なんだろう、この仕事』って、ちょっとやるせない感じもありましたよね」

⎯⎯⎯ やるせない気持ちが、この仕事をやって行こう! に変わったきっかけは?

森田「穴掘りって体を使うから、本当に飯がうまいんですよ!(笑) じつはここは大きなポイントだった。

それとね、職人って10時と3時になると一服するじゃないですか。その時に大工さんと色々な話をしていて、『お前、25になる頃には今後の仕事を決めないと、年下に使われるようになっちまうぞ』みたいなことを言ってくれたの。この言葉が重く響いて、さすがだなぁと思いましたよね。それで、音楽をやめて水道屋になろうと自分で決めました」

「これが水道管が真っ直ぐか、水道管の中に何か問題はないか確認するための鏡です。僕らの必需品ね!」撮影:小林佑実

⎯⎯⎯ 水道の仕事に真剣に取り組むことを決めてからの道のりは?

森田「水道屋をやるなら給水装置工事主任技術者とか色々と国家資格が必要になる。だから会社員として働いているうちに資格を取っておこうと、試験勉強を始めましたよ、見かけによらないと思うけどコツコツとね。

同級生が誘ってくれた会社がちょっと傾き始めたので、そこで繋がっていた仲間の紹介で、27か28歳ぐらいに別の会社に移って、もう1つの会社で4年くらい修行して、その間に資格を取りきって、33歳で独立しました」

⎯⎯⎯ 家づくりのなかで水道の仕事はどのように進めていくのか、具体的に教えてください。

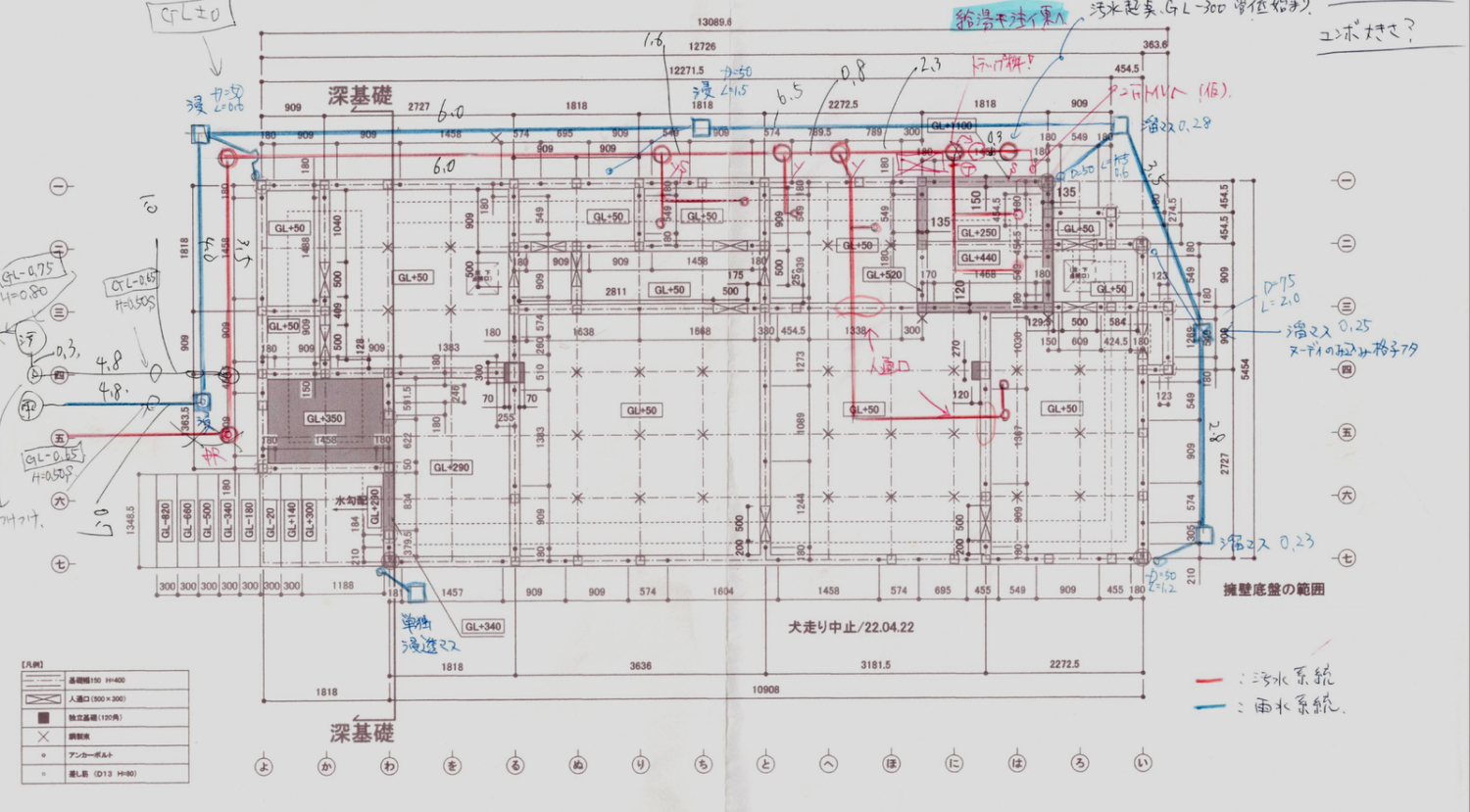

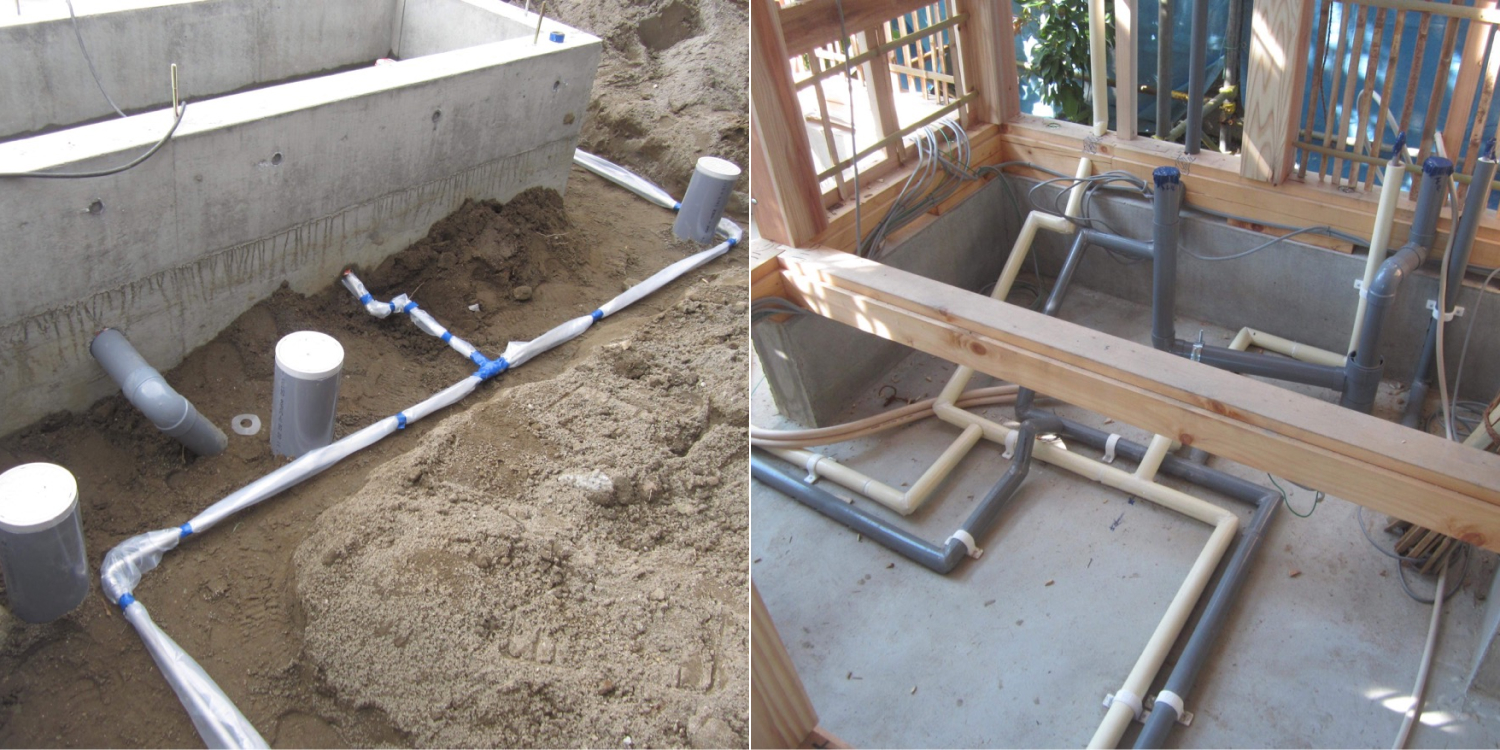

森田「先に、図面を見て配管の設計をすると言いましたが、水道は地下に埋めるし、色々な物ができてしまうと、後から取り付けられないし、蛇口やお風呂の給湯のための電気リモコンみたいに最終段階で取り付ける部分もあるから、最初から最後まで現場にいます。大工さんの次くらい長く張り付いているんじゃないかな。

道路から伸びている水道管は、家の敷地内に入るとすぐに水の量を測る水道メーターにつながっていて、そこから先のすべてを家の土台部分ができる前に配管します。

土台部分のあと、床や壁の骨組みが組まれたらその中にも水道管を入れて、台所や洗面所、お風呂、トイレ、場合によってはガス湯沸かし器など壁の外に水の出入口をつくる。だから、場合によっては壁や床の木を切ったり、コンクリに穴を開けてモルタルで復旧するということもやります」

水道管が表にあらわれていて、目にすることができる部分。「ほとんどは地中とか壁の中だからね。本当はもっと見てほしいかな」と森田さん。撮影:森田さん

⎯⎯⎯ 壁や床を触るからには、大工仕事を理解しているというか、技術がないと上手くいかないのでは?

森田「大工さんほどの技術はないよ、もちろん(笑)。でも大工さんとか、電気工事の人とかの仕事をよく見ていて、お互いに仕事がしやすいように気を配ることは大切ですよね。

会社員時代にハウスメーカーの水道工事を担当していたことがあったんだけど。なんかね、現場が殺伐としていたんだよね。

『今これをやっちゃうと、あとで電気屋さんが作業できなくなっちゃう』みたいなことに気がついても知らんぷりする人もいた。早い者勝ちとか、自分だけで楽できればそれでいい、そういう気持ちで建てた家と、みんなのチームワークで建てた家って、やっぱり変わってくると思うんですよね、家の質がね。そもそも誰がつくったかわからない家より、つくり手の顔がわかって彼らとじっくり付き合って、しかも気のいいヤツらで、という家のほうがいいですよね、絶対。

僕は自分のことだけしか考えない人間関係も、安全性よりもスピード重視で急かされる仕事もすごく嫌で。もうそういうところに身を置かないようにすると、そこで決めたんです。だから、やっぱり木の家ネットなんだよなーって思うわけですよ!」

「会社員時代に、自宅の排水管を浄化槽から直接下水道に通す工事をしませんかと営業の仕事も挑戦してみたんだけど、意外といい成績で、給料が増えた以外にも会社に喜ばれたのがうれしかったね」撮影:小林佑実

⎯⎯⎯ いよいよ、なぜ木の家ネットに入ったのか、その理由をお話しいただきたいと思います!

森田「独立する前に、木の家ネットのメンバーである藤間建築工房の藤間秀夫さんの仕事をやらせてもらったんです。それで、すごくいい! と思って(笑)。建築現場のアルバイトをしていたこともあったので、じつは僕、建前(主要な柱、梁、棟木などの組み上げること)ができるんですよ。高いところが平気っていうか、好きなのね。

藤間さんがたまたま建前をしてくれる人を探しているって聞いて、『はい、はい!』って自分から手を挙げて、作業中の写真は今も残っていますけど、それで藤間さんも僕のことをいいなと思ってくれたみたいで。もちろん水道の仕事もして、その働きぶりも見てくれてのことだと思いますけどね」

⎯⎯⎯ おお〜、両想いですね(笑)。具体的にどういうところが「いいな!」だったのですか?

森田「みんなで和気藹々と仕事をしていて、まさにワン・チームだったんです。

大工さんはプレカットではなく、一つひとつ木材を手で切っているからか、思い入れがちがう。自然素材でできることはもちろんだけど、気持ちがこもっていて、そのぶんだけ温もりのある家が生まれる様子には感動があるよね。

僕が仕事で扱う素材はみんなケミカルで、自然素材はないけれど、そういう温もりのある家づくりに携わりたいと思ったの、水道屋として」

「以前、森田さんには複雑な配管部分をきれいに納めていただいたことがあり、その整然とした仕事ぶりみなさんに知っていただきたいです」と木の家ネット会員である綾部孝司さん 撮影:森田さん

外部シャワー水栓の写真は、鮎沢邸のもの。「これは既製品のSUS配管仕様ですが、厳密にいうと各々の継手を組み合わた、手づくり加工なんです」森田さんの技が光る! 撮影:森田さん

⎯⎯⎯ 木の家ネットの会員になろうと思われた理由は何ですか?

森田「独立する時に、まず藤間さんに相談しに行って、『木の家とか温もりのある建築に関わりたいんで、そういう仕事があったらお願いします』って挨拶したんですよ。そうしたら『森田君いいところへ来たよ! 今、日高さん(きらくなたてものや日高保さん)っていう木の家ネットの建築士が、チームとして固定して組んでいける水道屋を探しているって話があってさ』と言うんですよ。

いやー、一生分の運を使っちゃったんじゃないかと思うよね(笑)。だって、そういうチームが一度できてしまうと、途中からなかなか入れないから。

それから、どんどん日高さんを取り巻く木の家ネットの方たちとつながって、これは自分も会員になっておこう! と決めました。会員の方から『へー、水道やってるんだ』みたいな感じで、仕事や人脈を紹介してもらって今につながっています。

自分を活かして自分がやりたいことができているって感じていて、本当にありがたいですよね」

森田さんが手がけた水まわり仕事。すべてきらくなたてものや日高保さんが設計した伝統的工法による木の家のもの。上記4点 撮影:畑拓さん

⎯⎯⎯ 自分を活かす! どんな部分を活かしていると思われますか?

森田「日高さんからは、環境への配慮から水道管をステンレスにして欲しいと毎回リクエストがある。よく使われる塩ビ管(ポリ塩化ビニルでできた配管素材のこと。鉄製の管よりも水流の抵抗が少なく腐食に強いとされている。 軽量性にも優れていて取り扱いやすい)みたいに専用の接着剤でくっつくものではないから、ステンレスの配管って切ったり繋いだりするのがちょっと大変なんですよ。

でも、どうしたらうまくいくかと考えたり、試したりする作業が、自分は結構好きで楽しめるタイプなの。

それに人に喜ばれたり、必要とされると、すごいやりがいというか生きがいを感じるんだよね。環境や住む人の健康に貢献できるのもうれしいし。そんな自分を活かせるから、マニアックな仕事が多い木の家は本当に好きですね」

⎯⎯⎯ ステンレスはそんなに特殊なんですね。それを扱えるってすごい強みですね!

森田「材料屋に聞いたり、仲間に聞いたけど、みんなステンレスのことはわからなくて、『こういう水栓継手(すいせんつぎて:蛇口と管など、2つのパーツを繋げるための素材)があるらしいよ』という情報くらい。でも、水栓継手ってメスネジの管にオスネジの蛇口をつけていく仕組みと同じだから、そういう感じかなって想像したりしてね。その接合のためには専用の機械を入れなきゃいけなくて、すごい重いから、どうやって床下に入れようかな〜って考えたりもします。

それと伝統的工法でつくる木の家は土壁だから厚みがあまりなかったり、中が小舞で竹が組んであったりするのを部分的に切ったりするから、経験がないと迷うよね。

完成して、実際にメーターから全体に水を流す時には、漏れたりしないかドキドキします。今だって、毎回ね。水のトラブルはわかりやすい形で起こるし、電気系統をダメにして大きな事故を起こしたりもしますから。そういう怖さも知っているけど、自分の力と知恵、心意気を試されるのは、なんとなく好きなの」

左:水道配管の仕事を象徴する道具・パイプレンチ。「これでネジ状になっている水道管の接続部分を挟んでグイグイと回して締めます」 右:床下の水道管。撮影:森田さん

小舞の竹を切って水道管を入れた、伝統的な木の家の仕事。撮影:森田さん

⎯⎯⎯ 楽しんでお仕事されているのは、職人仲間の方もおっしゃっていました。「森田さんが現場に現れると声ですぐにわかるし、現場が明るくなる」って。

森田「僕、声がでかいんだよねー(笑)。好きな人たちと話せるから、楽しいっていうのもあるよね。木の家ネットというか、日本の伝統工法で家をつくる現場って、なぜか音楽好きが集まっているんですよ。バンド時代にコピーしていた70年代ロックの話が通じるのがうれしくて。

でも、ただはしゃいでいるだけじゃないですよ。仕事や人柄はつねに見られているから、『コイツとは、また一緒に仕事がしたいな』と思ってもらえる自分でいようという意識は、少なからずあります」

⎯⎯⎯ 人の目を意識する… 仕事に集中すると忘れがちになりそうです。

森田「人も仕事も見られてナンボだとは思う。せっかく出会うからには印象を残したいじゃないですか。

特に木の家に関わる大工さんは本当によく見ている。職人さんをまとめる立場でもあるし、柱1本1本が美しく組み上がっているか神経を張り巡らしている人たちだからね。

道具の収納がきれいに整っているかとかもよく見ている。僕は車の中に棚をつくって道具も材料もすぐに取り出せるようにしているんですが、それを見て『いいねー』って声をかけてくれたり、道具箱にわざとピンクのバカでかい字で、何が入っているか書いているのを気づいてくれて『おもしろいな、森田さん!』って褒めてくれたりね。

で、またテンションが上がって、ますますこの仕事が好きになるんですよね(笑)」

左:森田さんがつくった棚と水道管の設置に必要な材料と道具。

右:左がステンレス製の管、右は塩ビ管。「今も塩ビ管の仕事も多いから、もちろん常備してますよ」

ステンレスの継手と管とを接合させる機械。「水道メーターから先、つまり宅内配管で、これを使ってる職人も少ないと思いますよ」

森田水工 森田敦彦さん(つくり手リスト)

取材・執筆:小林佑実

あなたの周りに「しんどいんです」「やらなあかん」と切羽詰まったような状況を、なぜか嬉しそうに笑顔で話せる人はいませんか?それはきっとその先にある未来を思い描けている人だから。そして周りの人を安心させ笑顔にする力を持っている人物である場合が多い。今回紹介する竹内さんはまさにそんな人だ。

写真提供:竹内さん

竹内直毅さん(たけうちなおき・45歳)プロフィール

1978年(昭和53年)岡山県生まれ。株式会社竹内建築代表。島根大学生物資源科学部を卒業後、兵庫の工務店、木の家ネット会員でもある宮内建築(滋賀県)宮内寿和さんのもと大工修行を積み、2015年に独立。2022年4月には法人化。京都・滋賀を中心に、木造新築・リフォーム・古民家改修など、幅広く仕事を手掛けている。

⎯⎯⎯ 島根大学 生物資源科学部のご卒業とのことですが、生物資源科学部とはどのようなことを学ぶところなんですか?

竹内さん(以下敬称略)「平たく言うと林業ですね。森に入って木の樹種の名前を調べたり、森林自体の管理について学んだり、森林組合などと関係を築きながら、森のことを全部をひっくるめて勉強しました」

⎯⎯⎯ そこからなぜ大工の道に?

竹内「森林について学ぶ中で、日本の森林がすごく荒れていて、国産材もどんどん使わないといけないという現状を知ったんです。そこから、どうやったら木に携われるような仕事に就けるかなと思うようになりました。

卒論のための取材で、兵庫の氷上郡(現 丹波市)の、とある家を訪れたんです。そこはジャーナリストの青木慧さんという方が作った【山猿塾】と呼ばれる場所でした。青木さんは自らすぐ近くの山から木を切り出してきて、家も全て自分で作ったという、すごいおっちゃんでした。

そのご縁で青木さんから近くの工務店を紹介してもらって、トントン拍子で弟子入りさせてもらいました」

⎯⎯⎯ ということは、大工の経験は全くない状態で受け入れてもらえたんですね。

竹内「そうなんです。父親は公務員ですし、親の後を継いでというような形ではないですね。とにかく木を扱う仕事がしたかったという想いと、自分の家は自分で建てたいという想いを持ち始めていたので、それだったら『もう大工しかない』と決心していました」

⎯⎯⎯ そもそも木や環境に興味を持たれたのはどうしてなんですか。

竹内「思い返してみたら、子供の頃に毎年1回くらいの頻度で3家族くらいで山小屋に泊まりに行ってたんですよね。そこでの経験が自分の中に残っていて、今に繋がっているんだろうなと思います。その山小屋というのが本当に山の奥の方にあってポツンと立ってるんです。一緒に行っていたメンバーの方々がセルフビルドで建てられたそうなんですが、大工でもない素人ばっかりで、しかも2階建ての山小屋を作るって、今考えたらよく建てられたなと驚きしかありません。

森の中で遊んで、木に登ったり、山小屋の中に入っても丸太にぶら下がってみたり、そこで触れるものは、もう本当に木ばっかりだったんですよ。近くの川には冷たくて綺麗な水が流れていて、そこでスイカを冷やして食べたり、焚き火を囲んでイノシシを食べたり。そういう子どもの頃の経験がやっぱり影響しているんだろうなとしみじみ思います」

⎯⎯⎯ いい経験ですね!話を脱線させてしまいすみません。そして修行時代を経て、木の家ネットの会員でもある宮内建築さん(宮内寿和 つくり手リスト)に入られたんですよね。どういった経緯だったのでしょうか。

竹内「ある日【住まいづくり読本】という本を本屋さんで見つけて、それを買って読んでいたら、滋賀県でも伝統構法で手刻みで家を建てているところがいくつもあって、その中で特に気になった宮内建築に突撃で電話をかけてみたんです。そうしたら『来てもいいよ』と言ってくれたんです」

⎯⎯⎯ 手元の資料によると、宮内建築で10年勤められたそうですが、その間どんな成長があったのでしょうか。

竹内「壮絶の一言ですね。厳しいけど、いろいろ任せっきりにしてくれるので、もう自分でやらないとならないので、どんどん仕事を覚えていけるような環境でした。だからものすごく経験になったし、成長できたと思います」

⎯⎯⎯ 一番成長できたと思うことは、どこだったんですか?エピソードがあれば教えてください。

竹内「自分の精神的なところですね。修行をはじめて3〜4年頃で『仕事せな仕事せな。やらなあかん』という思いに駆られたある日、ずっと乗らせてもらっていた親方の軽バンを自分のメンテナンス不足が原因でオーバーヒートさせてしまったんです。故障させてしまったのにも関わらず、僕は仕事のことで頭がいっぱいで、次の日、自分の車で仕事に行ってしまったんです。親方から『自分のことしか考えてへん。周りに気を遣えてない。いっぺんやめとけ。何で怒られてるんかよう考えてこい』と無茶苦茶叱られました」

竹内「それからしばらく自分と向き合う時間になりました。仕事に対する姿勢・人間関係・気遣い心遣い・自分の精神的なことなど、いろいろなことを考えさせられました。結局、自分のことしか考えてなかったんですよね。もちろんそれ以外にもいろんなことを学んで、経験させてもらって、あちこちの建築を見に連れて行ってもらったり、はっきり言って感謝しかないです。今の僕があるのは宮内建築にいたからだと断言できます。あの時、突き放してもらったことが、独立するときの原動力になったと思っています」

⎯⎯⎯ なるほど。そして2015年に独立。今年で8年ですが、特に思い出に残った仕事や、ターニングポイントがあれば聞かせてください。

竹内「今から5年くらい前にやった自宅の改修ですね。計画も解体も、もちろん業者さんの手配や打ち合わせも、全部自分一人でやらないとならなかったですし、その間、当然収入は入ってこないので、早くしないといけないというプレッシャーもあり、無茶苦茶しんどかったです」

ご自身で漆喰を塗ったという玄関の壁には、家族みんなの手形が当時の想いを今に伝えている

⎯⎯⎯ しんどいながらも『自分の家を自分で建てたい』という夢は叶ったわけですね。お仕事はどんな案件が多いですか?

竹内「戸建ての木造住宅がメインです。最近はたまたま新築が多いですが、改修やリフォームと半々くらいです。エリアとしては滋賀県内はもちろんですが、京都の方から頼まれることも多いです。一軒やっていると、お施主さんからの紹介だったり、現場近くの方から声をかけていただいたりして、特定の地域に現場が集中する傾向にあります。ありがたいことですね」

⎯⎯⎯ お施主さんとのやりとりで心に残っていることはありますか?

竹内「もうやっぱり笑顔で喜んでくれて、『またお願いするわ』って言ってくれた時の笑顔が忘れられないです。あと『大工さん』じゃなくて『竹内さん』と名前で呼んでもらえた時も本当に嬉しいですね。

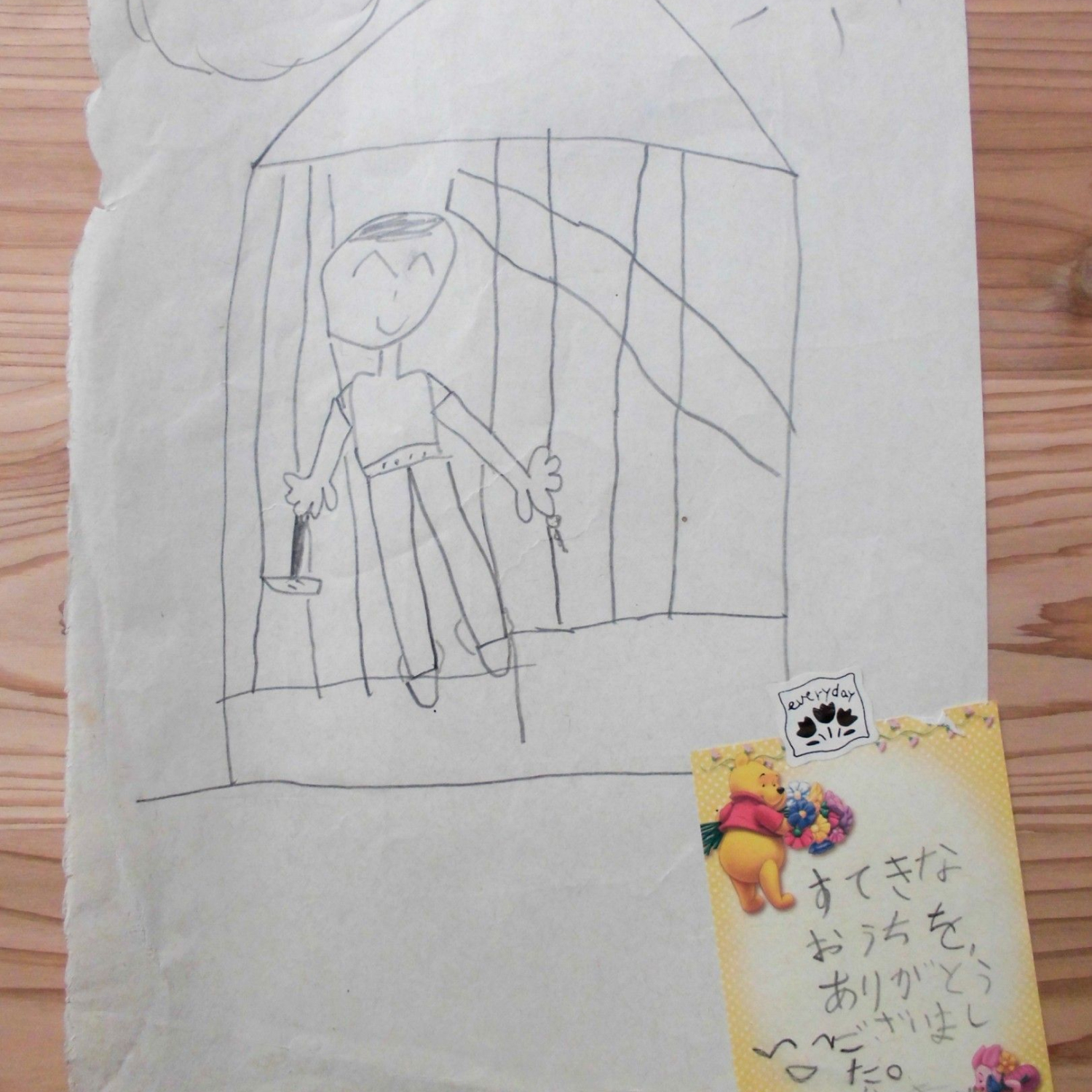

独立前に、“おうちを建ててくれてありがとう”と書かれた絵付きの手紙を、お施主さんのお子さんからもらったのですが、それが宝物でずっと残してあってたまに見返して励みになっています」

大切にとってあるお施主さんのお子さんからの手紙(写真提供:竹内さん)

ここで、竹内さんの最近の取り組みを3つご紹介する。1つ目は現在滋賀県内で取り組まれている宿泊施設のお仕事。2つ目は昨年完成した京都市内の戸建て住宅。3つ目は大津っ子まつりでの「子供建前」の活動。いずれも竹内さんのお人柄や仕事に対するスタンスを垣間見ることができた。

旧街道沿いで一際目を惹く粋世

当時の職人の息づかいが感じられる

昭和8年に建てられた米殻商の町家を改修した宿。2017年には登録有形文化財に指定され、大津の伝統と文化を今に伝える貴重な場所だ。今回、竹内さんが担当されているのは、裏手に拡張される宿泊棟で、他の大工さんと協働で受け持っている。

決められた仕様の中でも可能な限りの職人技と知恵を振り絞る

竹内「大工によって仕上がりに大きな差があってはいけないので、お互いの仕事ぶりを見ながらコミュニケーションを密に取ることは欠かせません。またプレーナー(自動カンナ盤)仕上げの指定だったのですが、カンナに比べるとやっぱり仕上がりが綺麗ではないので、手でカンナがけしています。自分なりのできる限りのこだわりです」

現場の窓からは母屋がよく見える

2022年7月竣工。古くから住んでいたお宅の建て替えで、設計は同じく木の家ネット会員の川端眞さん(つくり手リスト)。お施主さんと川端さんとは10年以上の付き合いでプライベートでも仲がいいとのこと。今回、川端さんから竹内さんに依頼があり木の家ネットの会員同士での協働が生まれた。お施主さんご夫婦にもお話しを伺った。

⎯⎯⎯ 竹内さんとお施主さんとの何気ないやりとりを見ていると、気心の知れたリラックスした雰囲気を感じます。どんな現場でしたか?

施主 奥さん「竹内さんは町内でも人気者で『工事が終わったら会えへんようになるのが寂しいわぁ』と声をかけられるほどでした」

施主 旦那さん「川端さんから『コミュニケーションが取りやすい人と一緒にやりたいなぁ』とのことで竹内さんを紹介してもらいました。気さくで話しやすくスムーズに進めてもらえました。おかげさまで、とても快適です!」

竹内「ありがとうございます。現場でも、ご近所でも仲良くやれるのが一番です。人間関係がギスギスしていたらみんなやりにくいですし、いいものもできないです。何かあったらすぐにいってくださいね!まだ建って日が浅いので、特に最初のうちは木が反ったり乾燥したりすることなどによって、パキパキ音がしたり、動いたり、隙間ができたりしますので」

⎯⎯⎯ 頼もしいですね。気軽に相談できる関係で素敵です。

竹内「何もかも上手くいくことばかりではないですし、失敗することもあります。けど、そんなこともひっくるめて最後にはみんなが笑顔でいられるのがいい現場・いい仕事なんじゃないかと思います」

竹内さんの考えで階段の手摺りには錆丸太(さびまるた)を使用。

まんまるではない、微妙な凸凹のニュアンスのおかげで手によく馴染む。

床と階段の板のラインがピッタリ合っている。

図面にはないような、繊細な部分の丁寧な仕上げが、全体の完成度を底上げしている。

多くの子供たちが集まり、とても盛況だったそうで、来年もまた取り組むそうだ。

つい先日の5月21日、大津市の皇子山公園で開催された「大津っ子まつり」で建築組合青年部の活動で「子供建前」実施した。子供たちに大工の仕事を実体験してもらい、少しでも家づくりの楽しさを経験してもらおうという試みだ。

⎯⎯⎯ 家づくりで大切にしていることやモットーを教えてください。

竹内「モットーとして考えていいのかわからないですけど、“もうちょっと頑張ってみよう”です。『これでいいかな。しんどいしやめようかな』と思うようなところを、もうひと踏ん張り頑張ってみるようにしています。お施主さんが気にもしてないような、些細で目に見えない部分かもしれないけど、やっぱり後々の仕上がりの良さに繋がっていくと信じています。お施主さんのためでもあるし、自分自身の達成感にもなりますから。手を抜いてしまうと、後で絶対気になるし、自分に負けてしまうような気がします。職人と呼ばれる人はみんなそうなんじゃないですね」

⎯⎯⎯ 株式会社にされていてホームページもしっかり作られていますね。ビジョンや方針を明確にお持ちなのかなと感じたのですが、これから先の展望について聞かせていただけますか?

竹内「職人不足のご時世なので、一人でも大工を育てることができたらいいなと考えています。株式会社にしたのは、福利厚生面の充実を図り安心して働いてもらえる環境にしていきたいからです。ホームページを作ったのも同様の理由で、求人募集の間口を広げつつ、お客さんにも家づくりについてしっかり知ってもらいたいと考えたからです。

5年後10年後には、どの職種も人手不足に陥ることは目に見えていて、大工の中でも木で手刻みでということになると特に少なくなります。個人でどうにかできる問題ではないとは思いますが、何とか一人でも大工職人を育てたいと考えています」

⎯⎯⎯ 最後に、竹内さんにとって家づくりとは何でしょうか?

竹内「笑顔になること、笑顔にすることですかね。まずは自分がイメージしたものを、自分の手でつくれるということが楽しくて家づくりをやっています。それが単なる自己満足に終わることなく、お施主さんをはじめ、職人の仲間や関わってくださる業者の方、みんなの笑顔が見えた時『よかったなぁ』と心から思えます」

竹内建築 竹内直毅さん(つくり手リスト)

取材・執筆・写真:岡野康史 (OKAY DESIGNING)

質問への答えはどれも飾り気がなく、まっすぐ。

そんな田中龍一さんは、かつて高校球児だったと伺って、大いに納得しました。尊敬する棟梁のことや大工仕事に対する思いを語る目はキラキラと輝いていて、きっと白いボールを追いかけていた頃と同じように、理想とする大工の姿、技術、お客様に喜んでいただくためにできることを探求しているのだと感じました。田中さんの“職人道”そして何よりも誠実な“職人魂”に触れてみてください。

鉋削り日本一の棟梁のもとで磨いた田中さんの技術。薄くて綺麗な鉋くずがふわりと舞うと、なんともいい香りが広がる。

田中龍一さん(たなかりゅういち・43歳)プロフィール

1980年2月13日、長崎県諫早市出身。高校卒業後、地元の(有)山口工務店に入社し大工修行に入る。4年の修行と1年の奉公の後、大阪府の(株)鳥羽瀬社寺建築に入社。寺社などの文化財の修理に携わり、伝統技法や建築の歴史を学ぶ。和風建築、数寄屋建築による新築住宅の技術を学ぶべく神奈川県茅ヶ崎市の甘粕工務店に入社し、繊細な大工仕事の教えを受け、2013年に独立。相模国一宮である寒川神社のお膝元で田中大工店を開業。

講師として参加したワークショップで、子どもたちと一緒につくった木の家の建具。「自分が幼い頃に触れた職人さんの手仕事の見事さを、少しでも子どもたちに伝えられたらと思い、心をこめて作業をしました」

⎯⎯⎯ 大工さんになろうとお決めになったのはいつ頃ですか?

田中さん(以下敬称略)「学生時代、小学校4年生から高校3年生まで野球部で、プロに憧れて上手くなりたくて夢中で練習していました。けれどもその夢は叶いませんでした。父が左官や塗装の職人をしていて、子どもの頃から現場にはよくついて行きました。職人さんたちが生き生きと働いていて、自分のことをみんなで可愛がってくれて、職人の世界に馴染みがあったということが、この仕事に就くきっかけになったのかもしれませんね。プロ野球選手になるという目標がなくなり、高校卒業間近になって、就職のことを考えなくてはならなくなりました。その時にふと、子どもの頃に遊んでくれた大工さんたちのことを思い出したのです。彼らのように生き生きと物づくりをする仕事がしたいなと思い、どうせ家づくりに携わるなら、花形の大工になろうと決めました。父に相談をして、父の取引先の山口工務店へと弟子入りしました」

⎯⎯⎯ 大工修行がスタートして、いかがでしたか?

田中「今では工場で事前にカットされた材木を使うプレカットが主流ですが、その頃は、伝統工法、在来工法などにかかわらず、家づくりはすべて大工さんが材木に墨付けをして手刻みで加工しているという時代でした。

弟子に入ったばかりの頃は当然右も左もわかりませんでしたが、それでも加工場から現場に運ばれたその材木一つ一つが間違いなくピタッと組み合わさって家が建っていく光景は衝撃的で、大工の世界に引き込まれていきました。

僕は興味がわくと、『知りたい、自分もできるようになりたい』と好奇心のままに動いて、夢中になるところがあって。技術を磨くことばかりを考えて、“今“にたどり着いた気がします。

自分だったら、木材が組み合わなかったら何かが間違っていたらと心配で仕方がないだろうなと感じるような時も、現場を仕切る棟梁は毅然としていて、とてもかっこよくて、憧れました。

やはり棟梁も人間ですから、内心はドキドキしていたのではないかと、今ならわかります。大工はお酒を飲む人が多いのですが、きっと隠していたドキドキの緊張を解きほぐしたいという気持ちもあるんでしょうね(笑)」

⎯⎯⎯ ということは、田中さんもお酒がお好きなんですね?

田中「ははは。その通りです」

⎯⎯⎯ 長崎から大阪の工務店に移られたのは、どういう理由からですか?

田中「4年間の修行期間が終わって奉公という形で仕事をしていた1年間で別の大工の世界も見て、経験して勉強したいと思いました。きっかけは神社やお寺で、その建物の軒の深さに気づいて、日本の建築のことをもっと知りたいと感じたことです。

自分がつくっている一般的な家の軒がせいぜい80センチくらいなのに比べて、神社やお寺の軒は2〜3メートルもあったりするのです。それらを、『どうしてこんなにうまく支えられているのだろう? そもそも使っている木の柱もすごく大きいのに、これをどうやって組んだのだろう?』と、知りたいと強く思うようになりました。

知人の大工さんに相談したら、関西地区の重要文化財に指定されている社寺などの修復をしている鳥羽瀬社寺建築を紹介してくれて、お願いして入社しました。ご縁をつないでいただいたことはとてもありがたいと思っています」

⎯⎯⎯ 重要文化財! そういった貴重な建物に触れる機会を得たのですね

田中「重要文化財であろうと新築の家であろうと、一生懸命やることには変わりませんし、それぞれにやりがいや学びはあります。ただ、300年や400年前の社寺は大きな材木も機械などを使わずに持ち上げて組み上げているわけで。修理の作業をしていると、昔の大工たちがまさに命懸けでつくっていたことが伝わってきて、とても感動しました。

当時の職人さんの道具の跡や考え方、建物に対する思いなどが、実際にその建築物に触れていると感じることができます。その正確で誠実な仕事ぶりは、本当にすごいの一言しかありませんでしたね。

そしてその職場には全国から腕利きの大工、とてもやる気のある見習いの方も集まっていたので、自分もこういった人たちに負けないようにと毎日励んでいたことを、今もふと思い出します。もともと負けず嫌いな面がありましたからね。やっぱり若かったなぁと、若いから頑張れたんだなぁと思います」

田中さん愛用の道具と自作の道具箱。道具箱は機能性にも優れていて、鉋を縁に引っ掛けて立て、すぐに手に取れるようになっている。長い間大切に使われている様子が伝わってくる味のある色合い。

⎯⎯⎯ そこから、今もお住まいのこの神奈川県にいらっしゃるのですよね。どのようなきっかけからですか?

田中「テレビで鉋削りの日本一を決める大会「削ろう会」を特集したドキュメンタリーが放送されていて、たまたまそれを見たんです。優勝者の甘粕工務店の甘粕棟梁が紹介されていて、その技術の見事さに釘付けになりました。

本当に鉋の削りくずは薄くて綺麗だし、鉋の刃の研ぎ方が吸い込まれるような感じで、ピタッと研いであって。だからこそ、あの繊細な削りができるんですよね。

自分ももっと技術を磨きたい、せっかく覚えた伝統的な建築に関する知識を新築の家づくりで生かせるような、そういう仕事ができないかと思っていた時でした。

甘粕棟梁のもとで働きたいと、すぐに連絡先を調べて電話をしたんです。入社を認めていただき、神奈川県に引っ越しました」

⎯⎯⎯ 日本一になるような棟梁はやはり厳しい方でしたか?

田中「厳しいのはもちろんでしたが、物知りで繊細な方でしたね。甘粕工務店では和風建築とくに数寄屋建築のつくり方や、現代の住宅建築も勉強させていただきました。

ただ家をつくるだけでなく、他の職人さん、建具屋さんや畳屋さんも働きやすいように、きちっとした下地をつくるのが大工の仕事だということ、そして“収まり”をつねに考えるということを厳しく指導されました。

もう一つ、ここで大きな出会いがありました。木の家ネットに所属されている建築士の日影良孝さんです。

甘粕工務店がよく仕事を請け負っていたので、僕も日影さん設計の家づくりに加わっていたのですが、伝統的な木や土の家に現代の感覚も取り入れられていて、他にないような美しさと癒される感覚があるのですが、そのぶん技術力が必要なんですね。ですから、大工としてはやりがいがあって、関われることは大変ありがたいことです」

田中さんが初めて棟梁を務めた「北鎌倉の家」。設計は木の家ネット会員である日影良孝さん。八王子にあった家を北鎌倉に移築し、2つの座敷を原型復元させ、新しい座敷を中心に新築部分を増築した。

⎯⎯⎯ 建築士の日影さんとは、たびたび一緒にお仕事をされたのですか?

田中「大工10年目になっていよいよ新築一棟を棟梁として任されることになったのですが、それがまさに日影さんの設計のものでした。限られた土地であっても、狭いと感じることのないように工夫されたデザインで、そのぶん技術も求められました。

先ほど、弟子時代に憧れていた棟梁も、毅然として見えて木を組む時にはピタッとはまるか心配だったんじゃないかと話しましたが、僕自身がまさにそうで、心配で不安で夜も眠れませんでしたね(笑)。

職人さんたちの力を借りて、おかげさまで無事につくりあげることができて、この経験が自信になって、その後に独立を決心することができました。

じつは独立して最初にいただいた新築の仕事も日影さんの設計でしたし、大工仕事の他にもとてもいい経験をさせていただいています」

⎯⎯⎯ どのような経験ですか?

田中「鎌倉みんなのけんちく学校で開催している「職人のわざを楽しむ けんちく体験ワークショップ」の大工仕事の講師です。木和堂さんといって、木材コーディネーターさんを中心に、「日本の森と暮らしをつなぐ」というテーマで活動している団体が、子どもたちに森林や木の家づくりについて学ぶ機会を設けようと始めた取り組みです。

対象は小学校3年生以上の子どもたちなのですが、木を切り、小さな木の家をつくるまでを体験してもらいます。日影さんは設計のことを教えていらして、僕にも声をかけてくださったんです。

小さくても本物の家ですから、それが自分の手でつくれるということには、感動があるからでしょう。子どもたちが大工仕事に夢中になってくれて、その姿を見るのはうれしいですし、自分は魅力のある仕事に就いているんだなと力をもらえますよね」

左:オーストラリア人お施主さんから修復を依頼された100年以上前につくられた茶室。 右:古い建材をとことん生かし、ガレージとして復活。

左:ご近所の家の洗面台のリフォーム。 右:一枚板を使用し、モダンで優しい印象に。

左:墨付けを実演してくださった田中さん。 右:田中さんと奥様の美香さんの手。「結婚の決め手は、まさに主人の“手”でした。ちゃんと仕事をしている人の手だなと思ったんです」と美香さん。

⎯⎯⎯ 今まで色々なお仕事をされてきていると思いますが、とくに「これが転機になった」というお仕事はありますか?

田中「田中大工店はそもそも地縁のない神奈川県で始めましたから、“地元のお客様”はゼロの状態からのスタートです。見ず知らずの人間に大切な建物の仕事を依頼するのは、やはり気がひけますよね。それに僕も口下手なものですから、地元の最初のお客様はなかなか現れませんでした。

そんな中で、初めて依頼をいただいたのが、牛舎だった建物を学習塾に立て替えるというお仕事でした。『希望をよく聞いてくれて、それを形にしてくれた』と喜んでくださって。他のお客様をご紹介くださったりして、ここから広がっていったという感じで。こちらこそ本当にありがたかったです」

⎯⎯⎯ 牛舎! なかなか珍しい依頼でしたね!

田中「珍しいといえば、大磯にお住まいのオーストラリア人の方から古民家再生のお話をいただいたこともあります。古いものを見慣れた僕でも『壊したほうが早いかもしれないなぁ』と思うような家でした。100年以上前につくられ、茶室として使用されていたようですが、それをガレージにしたいとのことで。

古いものはそれだけで貴重だという信念を持っている方で、とにかく使えるものはすべて無駄なく使いたいというご希望でした。その方とはたくさん話し合い、僕が集中して取り組めるタイミングを待ってくれたこともあって、3年間かけての作業となりましたが、この間に、物を大切にすることの尊さのようなものを教えていただきましたね。

実際に一つひとつ材木から釘を抜いて、どこにどう使われていたかを記憶して運び出し、悪くなった部分を丁寧に削ったら、使える木は結構ありましたし。お施主さんが使わなくなった材木をご近所から集めてきてくださったので、それらも使いながら新しい材木も少し足していますが、その中で古木が“味”になって、結果的になかなかいい感じになりました」

中には100年以上前のものも含まれる古い材木を作業場に運び込んで、一本一本に鉋をかけ腐った部分を取り除き、再生させた。「大工は、すべての建材がどこにどう使われていたかを記憶して、書き込んである番号だけを頼りに組み直します」

⎯⎯⎯ つまり100年以上前の材木が十分に使えたということですよね?

田中「そうです。ビスじゃなくて釘を使えば木を傷めませんから、材木の再利用がしやすいんです。ビスだと、打つ時は楽ですが抜こうとすると上手くいかず、途中で割れて木の中に残って傷めますから、再利用は難しくなってしまいます。

本来木の寿命は長いですから、建て替えなら元の家の柱や梁や桁も使って、悪い部分だけを修理しながらずっと使える家をつくっていきたいと、改めて思いました。

それに、これからの世の中で、ゴミをたくさん出すような仕事では時代にあっていない。この感覚も大切にしたいですね」

⎯⎯⎯ 部分的に修繕したくても、どの業者に頼んでいいのか迷います

田中「田中大工店としてはホームドクターじゃないですけど、家のここが変だとか、ちょっと壊れたところがあって、そこだけ最小限の時間とお金と手間で直せないかと、そういう相談を気軽にしてもらえる存在になることを目指しています。

玄関の修理とか、洗面所のつくりかえとか、そういうところから信頼を得て、いつか『家を建てるなら田中大工店がいい!』と言ってもらえたら最高ですね。

墨付けをして手刻みからつくった家には、大工が木の種類を選んで、木目や板の目など木の表情が生かされていますから、個性があってそのぶん愛情がわくと思います。大工は嫁に出すような気持ちでお施主さんにお渡ししているので、末長く可愛がって欲しいですね」

田中大工店として独立し、初めて建てた新築一戸建て。設計は日影良孝さん。個性的な間取りに技術力で対応し、木目の味わいを十分に生かした丁寧な仕事は田中さんの持ち味。

⎯⎯⎯ この先、お弟子さんを育てるといったこともお考えですか?

田中「自分はまだ若手に入る年齢だとは思いますが、同時に、そろそろ次の世代にどうつなげていくかも考えないといけない年齢だとも思っています。

伝統は守り伝えていかないと、先に生きていた方々に失礼ですから、次の世代の大工を育てなくては、という気持ちはあります。

ただ、僕は大工だけじゃなくて、職人全体のなり手不足を食い止めたいなという思いもあります。左官、瓦、板金、建具、畳……抜けている職人さんがいたら、すみません! みなさんが携われる家づくりをすることが目標の1つです。

25年前、僕が大工に弟子入りした頃は、大工は『小学生のなりたい職業No.1』でした。実際に僕も弟子の頃に『かっこいい人たちだな』と感じたわけで、本来それだけの魅力があるのだと思います。

昔のように技術を隠して『見て盗め』と言うつもりはないですし、最近はYouTubeで木の加工法などが細かいところまで紹介されていますから、大工は、僕が志したころよりはずっと、若い人にとって就きやすい仕事になっているのではないでしょうか。女性の大工が増えるのも、僕は大歓迎です。

たくさんの人に興味や憧れを持ってもらえるように、僕がかっこいい大工の背中を見せられるように頑張らなくてはいけません。大工はかっこいいんだという誇りを手放すことなく!」

田中大工店 田中龍一さん(つくり手リスト)

取材・執筆・インタビュー写真:小林佑実

「大工として木造建築を建てたり直したりしていく中で、そこに暮らす人や家・まち・自然など、様々な営みがゆるやかに繋がりあうような仕事を続けていきたい」

そう話すのは今回ご紹介する丹羽怜之さん。木の家ネット入会以前から会員との交流も広く、奥様の智佳子さんは木の家ネットのライターとしても活動されていたので、筆者としては楽しみにしていた取材。波乱万丈の独立スタートだったようですが…

丹羽怜之さん(にわさとし・37歳)プロフィール

1985年三重県生まれ、群馬県育ち。丹建築代表。大工で一級建築士。日本建築専門学校(静岡県富士宮市)を卒業後、木の家ネット会員でもある一峯建築設計(三重県津市)池山琢馬さんに師事。6年間の修行を経て2014年春、丹建築として独立。翌2015年には米国北カリフォルニアでの天平山禅堂プロジェクトに携わる。帰国後は三重県中勢地域を中心に木造建築を手掛ける中で、そこに暮らす人・家・まち・自然など、様々な営みがゆるやかに繋がり合うような仕事を模索している。

⎯⎯⎯ 建築の道に進んだきっかけを教えてください

丹羽さん(以下敬称略)「一番根底にあるのは、漠然とですが、“自分自身で身を立てて生きていきたい”という想いを小さいながらに持っていたことですね。モノ作りが好きだったので、中学校の頃から大工になりたいと思うようになりました。一人でできる工芸品のようなものが好きだったのですが、もっと人と関わって作りたいなという気持ちも出てきて建築の道に進もうと決めました」

⎯⎯⎯ 日本建築専門学校を卒業され、修行時代のことを聞かせていただけますか

丹羽「ある時、四日市で池山さん達が手掛けられていた【竈(かまど)の家】で大工仲間たちが集う機会がありました。そこで一峯建築設計の池山さん(つくり手リスト)からいろいろお話しを伺っているととても興味深かったので『一緒に働かせてもらえませんか』と尋ねたのが始まりです。夜通し、竈の火に当たりながら語り合うという特殊な就職面接でした(笑)」

中央手前2棟が丹羽さんの自宅と作業場だ。

作業場を丁寧に掃除する丹羽さん。

⎯⎯⎯ 池山さんの元で得たことで特に印象に残っていることを教えてください

丹羽「毎年、手刻みで土壁の仕事があって、何でもやらせてくれて、大工修行の場としては言うことない環境でした。また、木の家ネットの他の大工さんの現場に預けてもらう機会も多く、自分の親方以外のいろんなやり方を経験できたのは大きいです。

本来は半人前の人間がよその現場に行くべきではないかも知れませんが、そこで失礼のないように、どう振る舞うべきかとか、どう実践するかとか、荒療治のような感じで学ばせてもらいました。恥をかくことの方が多かったんですけどね(笑)」

自宅ではたくさんの名古屋コーチンを飼っている。

⎯⎯⎯ ということは、入会される前から木の家ネットの会員の面々とは面識があったわけですね

丹羽「そうですね。弟子の時も、独立してからも、入会以前から総会に連れて行ってもらったり、みなさんにはとても良くしてもらっています」

天平山(てんぴょうざん)禅堂 写真提供:丹羽さん

⎯⎯⎯ 2014年に丹建築として独立されて、翌年渡米されていたそうですが、そのお話をぜひ聞かせてください

丹羽「北カリフォルニアにある寺院、天平山(てんぴょうざん)禅堂プロジェクトに参加するために約半年間渡米しました。

現地に禅宗を自らの宗教としている方が増えているそうです。各地に代表的なお寺はあるのですが、いざ自分が僧侶になりたいと思ったら、日本に修行に来なければなりませんでした。

なかなかそれは実現できないので、『現地できちんと修行ができ、僧侶になれるお寺(専門僧堂)をつくりたい』という住職の個人的な想いでスタートしたプロジェクトです。何億円もの寄付を集めて総本山を海外で初めて建立するというものです」

⎯⎯⎯ かなり壮大で使命感と夢のあるプロジェクトですね

丹羽「寄付によってお金を賄うので、予算も限られていて、大きな建設会社も入っていないので、施主直営工事のような感じでなかなか大変でしたがやりがいのある仕事でした。今回は【七堂伽藍(しちどうがらん)】のうち最も大切とされる【僧堂】の屋根仕舞いまでやって帰って来ました」

七堂伽藍

寺の主要な七つの建物。また、七つの堂のそろった大きな寺。禅宗では、山門・仏殿・法堂(はっとう)・庫裡(くり)・僧堂・浴室・東司(とうす)の七つ。

⎯⎯⎯ 木材はどうされたんですか?

丹羽「全7棟分にあたる約2,000立米の檜を日本から船で運んだと聞いています。私が行った時にはそのうち3棟は刻まれた状態でしたが、まだ1棟目が完成していないままなので、その後が気になっています」

⎯⎯⎯ その土地に生えている木で建てるのが建物にとっては良いと思うのですが、日本の檜をカリフォルニアに持って行って耐久性などは大丈夫なものなんですか?

丹羽「向こうは雨季以外は乾燥しているので、むしろどんな木でも長持ちしちゃう環境だと思います。サンフランシスコにも100年以上昔の木造建築がたくさん残っています。僕らが『瓦(ルーフタイル)を葺いたんだ』というと『すごいお金持ちだね!こっちは木の板かアスファルトかスレートだよ』という返事が現地の人から返ってきました。

僧堂の瓦葺きをする職人さんたち。写真提供:丹羽さん

その代わり怖いのが乾季の山火事です。私がいた半年の間にも現場近くで火事がありました。どんどん火が広がり規模が大きくなると、火を消すどころではなくなって、家や大切なものの周辺を守ることと避難に徹する。そして火が過ぎ去るのを耐え忍ぶ。というスタンスになるんです。日本の台風や地震などに近い感覚ですね。命からがら逃げて帰って本当に怖い思いをしました」

⎯⎯⎯ 現場は大丈夫だったんですか?

丹羽「ネットで火の広がりをチェックしながら『燃えちゃったかも…大丈夫かな』とハラハラ心配でした。後日現場に戻るとそこは月面のような荒野に変わっていたんですが、建物と木材の周りだけはブルドーザーで地面を掻いて防御していたので、何とか大丈夫でした。

夏場は火花が出るものは使っちゃいけないとか、日常の当たり前のルールが全く違うんだなと思い知らされました」

山火事の火の手が現場に迫る。写真提供:丹羽さん

⎯⎯⎯ 本当に大変な日々だったんですね。他に日本との違いで苦労されたことはありますか?

丹羽「まずは食事です。日本食自体は向こうにもあるんですが、現場が本当に人里離れた山の中にポツンとあるような場所で、そこに住み込みでやっていたので、食料の調達が苦労しました。ファーストフードなどでも言葉や文化の違いを感じ、もどかしい思いをしました。

2つ目は法律です。州の建築の許可は降りていたんですが、連邦の開発の法律に違反しているとみなされて、一時中断せざるを得なくなりました。その後コンサルティングの方に入ってもらって設計変更をして事なきを得たのですが、州・軍・連邦に挟まれるという事態で苦労しました。

先ほどの火事のお話もですが、3つ目は気候です。夏は一切雨が降らないので乾き切った砂漠みたいなところなんですが、冬の雨季になるとそこに雨が降り続けます。そうすると植物も土を貯えることが出来ず、ドロドロになって川のように流れて、地形が変わってしまうんです。春先はそれがそこらじゅうでチョコレートフォンデュみたいになっていて重機も動かせない。その上、棟梁は高齢のため長期間は滞在できないという状況で、途中からは本当に自分一人だけで、暑さと闘いながら巨大なフォークリフトを使って建前をして、かなりタフな現場でした」

上棟式の様子。「現地や日本からのほか、世界各地から集まった僧侶の方々による読経は圧巻でした」(丹羽さん) 写真提供:丹羽さん

左:付近の農場での小屋づくりワークショップ 。写真提供:丹羽さん 右:地元の高校の出張授業で日本の建築技術を紹介。 写真提供:丹羽さん

⎯⎯⎯ 帰国されてから現在までのことを教えてください

丹羽「2度の渡米後、こちらで暮らして5年が経ちました。カリフォルニアでの仕事とは関係ない古民家のリフォームなど順調に仕事ができていて充実しています。自分が古民家が好きで仕事を選んでいるという側面もありますが、三重という土地には同じような価値観の人が多く、建物も残っているので、自分に合っているなぁと感じています」

⎯⎯⎯ 木の家、土壁の家を建てたいというお施主さんも多いのですか?

丹羽「こっちが当たり前に土壁の家を建てていると、お施主さんも『やっぱり土壁で建てるものなんですね』と自然と納得して何も問題なく進みます。逆に、乾式工法(石膏ボードなど)の家ばかり増えている理由は、つくり手側が『なんで土壁なんてやるの?』という考えで建てていて、お施主さんの方も乾式工法以外の選択肢があること自体を知らない。そしてそのまま出来上がってしまうという流れだと考えています。つくり手側の意識や考えが作用する部分が大きいのではないんですかね」

⎯⎯⎯ 木材について伺います。三重県は人工林率が63%と全国平均の41%を大きく上回っています。材木の調達はどうされていますか?

丹羽「県内有数の林業家の方が、私の独立と同じ時期に材木屋さんを始められたんです。希望すれば山を見せていただけて、その場で切ってもらえます。他の地域に比べて天然乾燥材を入手しやすい環境にあるという幸運を噛みしめています」

丹羽さんに「どこか思い入れのある仕事を案内してください」とお願いしたところ、改修を手掛けたという「ハッレ倭(やまと)」を案内していただいた。

トラス構造で仕切りがないため、2階ホールは開放的な大空間が広がっている。木造で響きやすいのでコンサートなどとも相性がいい。

ハッレ倭は、築85年を超える旧倭村役場を改修し、2021年にオープンした“出会いと学びのシェアスペース”。丹羽さん自身も運営メンバーとして参加しており、学びフェア・マルシェ・映画鑑賞会・音楽会などのイベント会場として、またコワーキングスペースや貸しスペースとして、地域に根ざした多文化・多世代交流の場になっている。さらに国内外からの移住相談窓口としても活動しているそうだ。2022年には登録有形文化財に登録された。

ハッレ倭代表の倉田麻里さんと丹羽さんに対談インタビューに応じていただいた。

⎯⎯⎯ 倉田さんと丹羽さんの関係の始まりは?

丹羽「倉田さんと妻が繋がりがあり、田植え体験をさせてもらえることになったんです。僕は土壁に使う藁を継続的に分けてもらえるところを探していたのですが、倉田さんのところでは無農薬で栽培されているとのことだったので、是非お願いしたいと思い参加しました。

談笑する丹羽さんと倉田さん。奥には上映会などで使用するスクリーン。

倉田さん(以下敬称略)「ちょうどその頃、ここの工事に取り掛かろうとしているところだったので、丹羽さんに相談しました」

丹羽「最初は非破壊で改修できると思い、比較的楽な工事になると想定していました。ところが蓋を開けてみたら雨漏りはしているし、シロアリに喰われていないと思っていた木も、中から喰われていたりと、結構大掛かりな工事になりました。

それでも救いだったのが、上から下まで通し柱で組まれている珍しい造りだったことです。建物としては自立したままで、悪い箇所だけ直せるんです」

倉田「解体した時に全部サステナブルな材料で作られていてびっくりしました。昔は何も意識しなくてもそういうものだったんですね」

丹羽「今回塗った土壁も、元々の壁を剥がして新しい土と混ぜて、もう一回塗っただけです。85年経っても全然すぐ新しくなれる。当たり前ですが素晴らしいです」

今回塗り替えた土壁

土壁ワークショップで竹木舞を掻いているところ。写真提供:丹羽さん

倉田「この建物の素晴らしさを活かしつつ、土壁のワークショップを開催したり、内装のことはボランティアの方にやってもらったりと、色々工夫を凝らして、今の時代にあった使い方ができるように手を加えてもらいました。丹羽さんは『こうなったらこうなるけど、こうしたらこうなる』と色々なパターンを考えてくれるので、とても勉強になりました」

⎯⎯⎯ 運営が始まってから地域での受け入れられ方はいかがですか?

倉田「ハッレ倭ができてから移住者の人口は確実に増えてきていますし、利用者数も学びフェアだけでも毎月100名、他のイベントも入れると延べ200名くらいの方にお越しいただいています」

丹羽「ここの運営のやり方は私の肌感覚にも合っているんです。最近の世の中の傾向として、ますますSNSやインターネットが発達して、場所に固着する必要がなくなっていると感じます。どこにいても何でも売り買いできちゃう。確かに便利だけど味気ない。そうじゃない方法で何か新しいことを始めたい人にとっては、いい場所だと思うんです。ちょっと商品を置かせてもらって、コミュニケーションが生まれて、輪が広がっていって。そういうのって素敵じゃないですか」

左:作家さんの作品なども販売している。他にも地元のコーヒー屋さんやお菓子屋さんなど、ここでしか買えないものが並ぶ。 右:こども服の物々交換は、丹羽さんの奥さんの智佳子さんが関わっている。

倉田「『何やってるの?』ってふらっとやって来られる方が多いんですよね。初めは頻繁にSNSを更新したり、チラシを配ったり、こまめに発信していましたが、地道な活動を2年間続けてきて、認知もされ始め多少軌道に乗ってきたかなと感じています」

2021年には「くむんだー」のイベントも開催した。写真提供:丹羽さん

⎯⎯⎯ ハッレ倭にかける想いや今後のことを教えてください

倉田「以前、フィリピンでNGO活動をしていたのですが、フィリピンは島ごとに文化も言葉も違うし、国際結婚が当たり前なんです。その経験を活かし多世代交流・多文化交流ができる“出会いと学びの場”を作りたいというのがハッレ倭の目的です。お金には結びつきにくいこともありますが、とにかく開かれた場を用意して、いろんな人に交流してもらうことが大切だと感じています。ここをステージにしてどんどん使ってもらえたら嬉しいです」

◎竣工:2019年5月 ◎36坪 新築工事 平屋石場建て ◎「チーム古民家」古民家好きの建築集団 ( 設計:中村茂史/中村茂史一級建築士事務所、施工:(株)木神楽、大工:丹羽怜之/丹建築、左官:小山左官)◎以下4点 写真:加納フォト

丹羽「日本に帰って来て直後の仕事です。緑に囲まれていて自然と一体となっている環境で、カリフォルニアにも通じるものを感じたので思い入れがあります。お風呂は全面窓で雑木林の中に居るかのような感覚を味わえます。私の場合はアウトドア直炊き露天風呂でしたが(笑)」

⎯⎯⎯ いろいろ見せていただきありがとうございます。家づくりをしていく中で、大事にしていることやモットーなどはありますか?

丹羽「関わってくれる人を大切にしたい。ということですね。言葉とか建てるものとか利害関係などを一切取っ払っても、その人と自分とがお互い幸せな感覚でいられるというのが、一番やっていて気持ちいいです。カリフォルニアでの経験もそうでした。

“自分で仕事がしたい”と思った理由もそこで、現場で『大工さん』ではなく『丹羽さん』と呼んでもらえて、私も『〇〇さん』って返してコミュニケーションを取る。そうやって仕事ができていることがありがたいです。

あとひとつ、池山さんからよく言われていた『そこらへんであるもので作ればいい』という考え方です。最初は言っている意味が分からなくて、『ピッタリの寸法で作ってもらえばいいのに』『買えばいいのに』と思っていました。今思うと、古民家を直す時には絶対必要な考え方であり地力だと感じています。その経験があったからこそ、アメリカの過酷な現場でも対応できたんだなと感謝しています」

⎯⎯⎯ これからの展望や野望があれば教えてください

丹羽「設計・施工で一貫した仕事をやっていきたいです。県内の同世代の大工仲間がみんな設計・施工の仕事を当たり前にやっていて、私が建築を志した理由も“自分自身で身を立てて生きていきたい”なのでやはりそうありたいです」

⎯⎯⎯ 最後に、丹羽さんにとって家づくりとは何でしょうか

丹羽「難しい質問ですね。関わる人みんなが、当たり前にある幸せに気づいて、感じて、そして育むということかなと思います」

「木で家をつくる」「土壁を塗る」「石場建てで建てる」といった手法や技術などの「何をやるか」も然ることながら、その先にある人間関係の大切さを感じる取材となりました。人想いで温かな笑顔の丹羽さんと一緒にいると、こちらも自然と笑顔になってしまいます。

丹建築 丹羽怜之さん(つくり手リスト)

取材・執筆・写真:岡野康史 (OKAY DESIGNING)

兵庫県丹波市。田園風景の広がる山間に、ポツンと目を引く古い校舎のような建物がある。ここが今回ご紹介する大工 高橋憲人さんの自宅兼事務所だ。ワクワクしながら玄関の戸を引いた。

高橋さんの自宅は古い学校を移築した建物。

高橋憲人さん(たかはしのりと・42歳)プロフィール

1980年東京都生まれ。大髙建築代表。立命館アジア太平洋大学を卒業後、古民家の持つ木組みの知恵と生命感あふれる住まいに魅せられ大工を志す。Iターンで兵庫県丹波市に移住し旧校舎の自宅に手を入れながら奥さんと3人の子供と暮らしている。子育て世代をはじめ、誰もが健康的に暮らせる、木と土のシンプルな家づくりを提案している。

⎯⎯⎯ 大工を志したきっかけは?

高橋さん(以下、高橋)「大学に入るまでは大工になろうとは全く考えていませんでした。大学時代のある経験があったので大工の道に進みました」

⎯⎯⎯ 建築とは全く関係のない大学出身と聞きましたが、どんな経験だったのですか?

高橋「環境社会学のゼミを専攻していました。川の流域問題に興味を持ち《川と人との関わり合い》を題材に卒論を書いたのですが、在学中に京都のNPOにインターンシップに行くことになりました。そこで桂川流域の水循環や森林の抱える課題を知りました。中でも衝撃を受けたのが《森の木は間伐するけど、切り倒しても何にも使われない》ということでした。どうにかしたいと思いましたが、このNPO自体がその年に京都で開かれた《世界水フォーラム》で発表するための団体だったので、フォーラム後には敢え無く解散してしまいました」

高橋「せっかく地元の人との繋がりができ、課題解決のために話し合える土台もできつつあったのに、そのまま終わってしまうのが嫌でした。そこで同じ関心を持っていた方と一緒に別の団体を立ち上げたんです」

⎯⎯⎯ 在学中にですよね。すごいですね。なんという団体ですか?

高橋「森守(もりもり)協力隊です。そこで間伐材で炭焼き(木炭づくり)をする活動を始めました。 小屋づくりをしたいという想いもありましたが、その頃は丸太をどのように扱えばよいのかさえ分かりませんでした」

⎯⎯⎯ 森守協力隊は今も活動されているんですか?

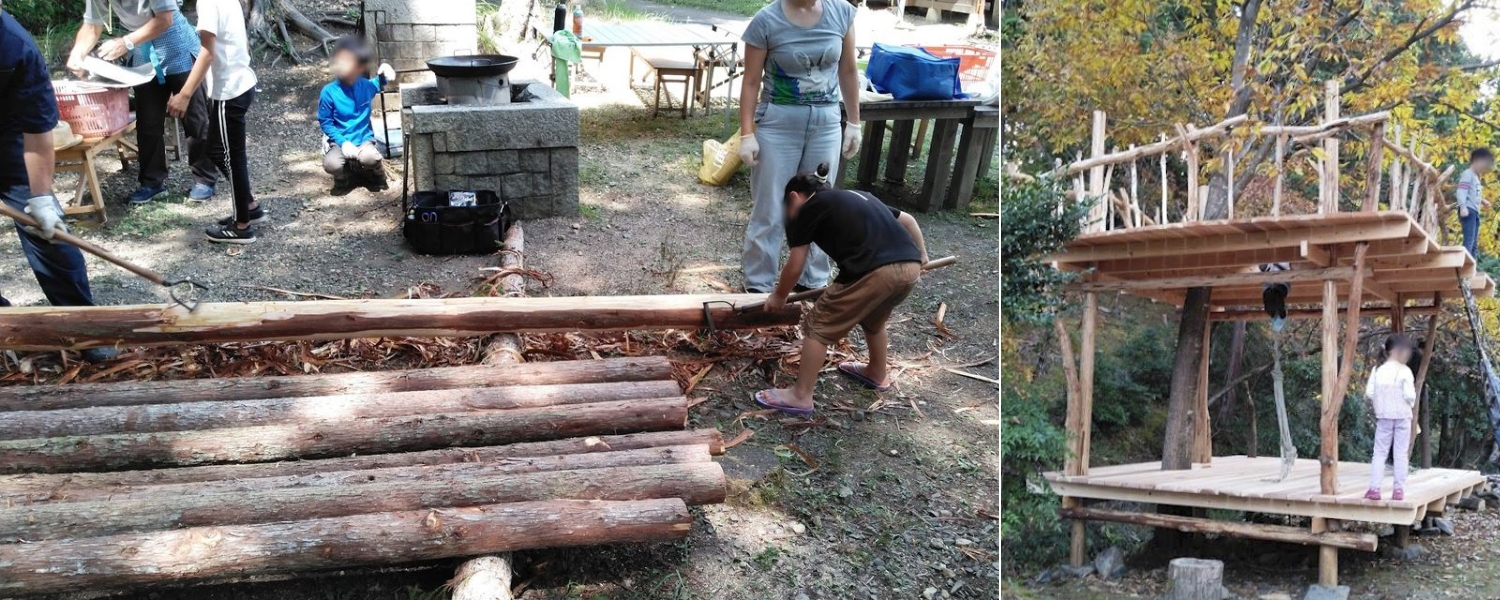

高橋「はい、続いています。今は森のようちえんという体験型の保育活動なども行っていて、その活動の一環として2020年に久々に声をかけてもらいツリーデッキを作りました」

森守協力隊の情報はWEBサイトでご確認いただけます。

特定非営利活動法人森守協力隊 WEBサイト

高橋「間伐材の話に戻りますね。間伐と言っても結構太い木なんです。『これなら家が建つやん』『じゃあ家を作ったらええか』『とりあえず、小屋みたいなものを建ててみたいけど、何から始めたらよいんだろう?』と自問自答しモヤモヤしていました。その頃に出会ったのが金田さん(金田克彦 つくり手リスト)でした」

⎯⎯⎯ 金田さんとの出会いについて詳しく教えてください

高橋「インターンの同僚の下宿先が、金田さんの建てた家でした。《落とし板工法》と言って、簡単に言ってしまえば、柱と柱の間に板を落としたら完成みたいな家で『そんなんありなんだ!?』と衝撃を受けました。東京郊外の家だらけの街に育って、木の家に触れること自体が少なかったので余計にですね」

高橋「早速、金田さんを紹介してもらったんですが、初めて見せてもらった現場が、山の中の小さなアトリエを建てているところでした。金田さんは山の中で一人で泊まり込みで刻んでいて、『これどうしようかな〜』とか言いながら、その場で決めて建てていっていたんです。『設計図があって、それに沿うんじゃなくて、自分で判断して作っていくんだ。自由でいいなぁ。面白そうだなぁ』と感じたんです」

高橋「それから二回三回と足を運ぶうちに、段々と大工という仕事をやりたいなと思うようになり、金田さんに弟子入りを申し入れました。ですが『手は欲しいけどズブの素人は無理やわ〜』と断られました。そりゃそうですよね(笑)。それで『職業訓練校に入って基本的なことが身に付いたら考えてやってもいい』ということになったんです」

高橋「そして一年間、訓練校に通った後、晴れて弟子入りさせてもらい、大工としてのスタートラインに立つことができました。それから六年間の修行を経て独立しました。もともと金田さんの自由な働き方・生き様に憧れて弟子入りしたので、独立することに金田さんも理解を示してくれて、最後の一年は見積もりなど経営に関わる業務にも携わらせてもらいました。そのおかげで独立後にスムーズに仕事が始められました。金田さんには本当に感謝しています」

「この家も実は金田さんから譲ってもらったんです。金田さんは『追い出された』と言われていますが(笑)と高橋さん

⎯⎯⎯ 今年でちょうど10年ですが、振り返ってみていかがですか?

高橋「最初は施工事例もなく不安でしたが、お客さんに恵まれ、今ではほとんど宣伝や営業をすることなく仕事に取り組めています。依頼の割合は新築よりも古民家改修やリフォームが多いんですが、中でも最近はセルフビルドの応援が増えてきています」

奥様お手製の美味しいスパイスカレーをいただいた

⎯⎯⎯ 高橋さんの家づくりに対するモットーやポリシーなどを教えてください

高橋「民家に学んだシンプルな家づくりをしていきたいと思っています。自然素材を使って、長持ちする快適で安全な住まいを作るいうことが、基本にあります」

高橋「一歩踏み込んでお話しすると、僕自身、大学を出てすぐに福知山へ引っ越してきて、職業訓練校に通いながら、夜はバイトをしていました。子供ができたときもまだ若かったので、お金があるわけではありませんでした。そんな時にこの家があってすごく助かりました。『家があるって安心やなぁ』と身をもって感じたんです」

高橋「ですので、駆け出しの若い人たちなど、住宅にあまりお金をかけられない人でも、健康的な住まいに暮らせることが大切だなと考えています。当然、家ってお金がかかることですが、必ずしも新築である必要はなくて、古民家を活かしてリフォームやリノベーションをすれば、一生かけてローンを返していくような暮らしをしなくてもいいわけです。自分の経験が根っこにあるので、僕の仕事を求めてくれる人には、『どうにかしますよ』と、きっちり応えてあげたいんですよね」

⎯⎯⎯ 具体的にはどんな方法があるんですか?

高橋「例えば下地の仕様のレパートリーを複数用意しています。《竹木舞》《竹ずり》《木ずり》《プレカット木ずり》等、条件に応じて選べるようにしています」

左:竹ずり下地。リフォームのための簡易的は土壁下地として考案。セルフビルドでも施工しやすいようにタッカーで作業できるようにしている。/ 右:お施主さんが竹を切っているところ(写真提供:高橋さん)

左・中:作業場にて / 右:ちょっとしたリフォームの時のために古土を溜めている

高橋さんにとってターニングポイントとなった二軒のお宅を案内してもらった。高橋さん・お施主さん・設計士の田中紀子さん(設計事務所 ルースト)の対談と共に高橋さんの家づくりをご紹介する。

古谷邸外観 (写真提供:高橋さん)

兵庫県丹波市 | 2015年竣工 | 設計:田中紀子(設計事務所 ROOST) | 施工:大髙建築

《奥丹波ブルーベリー農場》を経営されている古谷洋瓶さん・暁子さん夫妻と二人のお子さんの4人家族。遠くからでもわかる赤い屋根が目印だ。今年新たにウッドデッキが出来上がった。

⎯⎯⎯ 高橋さんに頼まれたきっかけは?

洋瓶さん(以下 洋瓶)「私たちが丹波に移住してきたタイミングが、高橋さんと同じ時期だったので、一緒にご飯食べたり、子供の年も同じなので、いつも仲良くさせてもらっていました。数年後に家を建てようと考えた時に『高橋くん以外考えられへんやろ』と思い依頼しました」

暁子さん(以下 暁子)「農業を始めたくて脱サラしてIターンでこっちにきました。自然と近いところで四季を感じながら暮らしたかったので、住む家は木で建てたいと最初から考えていました。以前、気密性の高いマンションに住んでいた時期があるんですが空気が篭っている感じがして息苦しかったんです」

洋瓶「高橋くんに伝統構法について教えてもらって惚れ込んでしまいました」

高橋「これまで多く古民家改修に携わってきたので、石場建てを選択したのは自然な流れでしたが、申請などは苦労して経験豊富な木の家ネット会員の皆様にアドバイスいただきました」

暁子「この地域にあった集会所が丁度取り壊されることになって、欲しいものをもらえるという話だったので、建具と玄関を譲ってもらいました」

高橋「ほんといいタイミングだったよね」

集会所から譲り受けた玄関のドア

⎯⎯⎯ こだわったポイントなどはありますか?

暁子「あまりエアコンを使いたくないので、窓だらけにしてもらいました。空気をたくさん取り込んで、広い空も眺められて最高です」

暁子「田中さんはブルーベリー農園の手伝いで来てくれていました。我が家の家事や仕事の動線、使い勝手、性格まで理解してくれていたので、それが設計に反映されていて使い易いです」

田中さん(以下 田中) 「汗かいて帰ってきたらすぐお風呂に入りたいとかね」

洋瓶「そんなに広い家じゃなくていいかなという考えでした。子供たちも何年か経ったら独立していくので、ゆくゆく夫婦二人の生活に戻った時のことを考慮して設計してもらました」

暁子「実は勝手口にも秘密があります。私が歳を取った時に手すりをつけられるように壁の裏側に下地を忍ばせてくれているんです」

フラットなので夫婦二人に戻った時も安心

窓が隅に寄っているので広く感じられる暁子さんお気に入りの場所

設計士の田中さん

夏には裏の農場一面にブルーベリーが実る

⎯⎯⎯ 実際に家づくりを経験していかがでしたか?

暁子「すぐ近くに住んでいたので、毎日出来上がっていく過程が見れてとても面白かったです。いろんな職人さんが出入りされていたので、沢山の人の想いや守ってきた技術などを垣間見ることができました。そのことが家に対する愛着をより高めてくれました」

高橋「竹小舞も一緒に編んでもらいました」

田中「竹林ばっかり探している時期がありましたね。竹をもらいに行ったら『好きなだけどうぞ。でも家に竹なんか使ったっけ?』という反応だったり。最近では土壁の家も少ないですからね」

暁子「子供たちも土壁を塗る過程を経験しているので、友人に『もたれかかったらあかんで』と注意していたりして、この家に愛着を持ってくれているなと感じます」

設計初期の手描き図面。お子さんの落書きなど、たくさんの思い出が詰まっている

⎯⎯⎯ 出来たばかりのウッドデッキについて教えてください

洋瓶「長女が受験生になったので、彼女のためにそれまで洗濯物を干したりしていた部屋を譲り、代わりにウッドデッキをつくることしました」

ウッドデッキにて

高橋「最初はここまでの広さじゃなかったんだけど、『もっともっと』と広がっていきました(笑)」

洋瓶「建ってみたらいいサイズですね。一番のお気に入りの場所です」

暁子「家が変化していくのって面白いですね」

⎯⎯⎯ 家の方は建ててから7年経ちましたが、住み心地はどうですか?

暁子 「最高ですね。冬は土壁が蓄熱してくれるので、薪ストーブひとつで部屋中を裸足で過ごせるくらいあったかくなるし、夏は土壁が断熱してくれるのと、風通しがいいので『エアコンついてるの?』と聞かれるくらい涼しいです。それから不思議なんですが、カビが生えにくいんです」

高橋「大髙建築を始めてすぐの頃に建てて、今でもずっと快適だと言ってくれるので、それが自信に繋がっています。実はここの断熱の仕様だと、現在では国の定める基準値をクリアできていないんです。でもこの事例があったからこそ、他のお客さんに積極的に土壁の家をオススメできるようなりました」

奥丹波ブルーベリー農園の情報はFacebookでご確認いただけます。

Facebook 奥丹波ブルーベリー農園

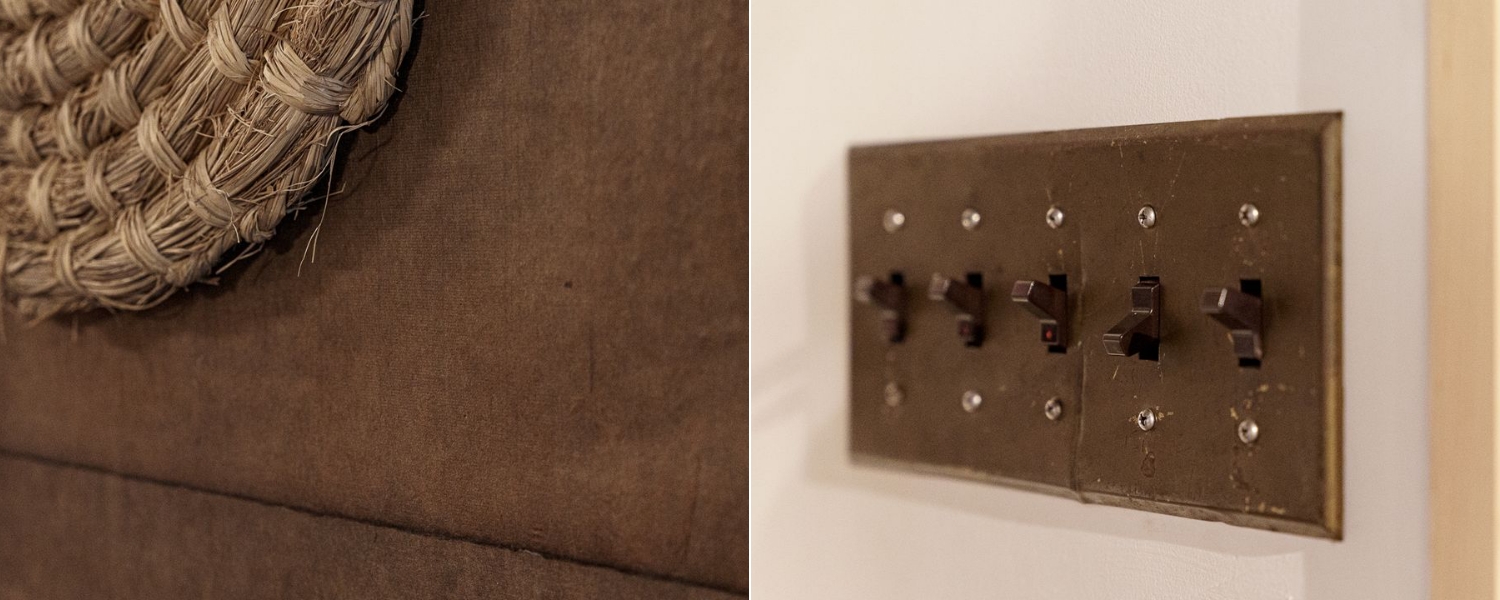

京都府福知山市 | 2018年竣工 | 設計:田中紀子(設計事務所 ROOST) | 施工:大髙建築

福知山市の新町商店街にあった履物屋《ヒカミヤ》を改修した中嶋善彦さん・美香子さんと息子さんの三人住まい。手前がグラフィックデザイナーだった美香子さんの店舗兼事務所で店名はそのまま《ヒカミヤ》を継承。奥と二階が住居だ。美香子さんは今年、グラフィックデザイナーをリタイヤし染め物作家に転身。高橋さんはそのための作業場を新たに手がけた。

上:入口内側から / 下:元々看板に使われていた文字を再利用

店内には美香子さんの作品が並ぶ

レコード棚

奥の住居スペース

左:リビングの壁には、和紙職人ハタノワタルさんに依頼した和紙が貼られている / 右:スイッチプレートは解体時に見つけたもの

⎯⎯⎯ 高橋さんに依頼された経緯は?

美香子さん (以下 美香子)「元々田中さんに設計をお願いしていて、紹介してもらいました。物件の購入前に一緒に構造を見てもらったりと初期段階からタッグを組んで進めてもらえたので、安心でした。設計の田中さんが女性なので生活動線もわかってくれるし、色々相談しやすかったですね。もちろん同じ女性でも好みが違うと落とし所が難しいけど、田中さんと私はお互いに《古いものは好きだけど、懐古主義にはしたくない》というかなり近い感覚だったので、うまくいったのかなと感じています」

美香子「感覚のことだけでいうと、高橋さんと直接のやり取りだとピッタリうまくいったかどうかは分からないんです。でも、私たちの『なぜこうしたいか』と、高橋さんの『なぜこうしたほうがいいか』を、田中さんが間に入って説明してくれたので、とても良好な関係で進められたと思います」

善彦さん(以下 善彦)「今まで大工さんや職人さんに対して『素人が口出ししない方がいいのかな』という緊張感を感じていたのですが、高橋さん田中さんペアに関しては『こんなことできるかどうかわからないけど言ってみようかな』というフランクな雰囲気でした」

⎯⎯⎯ 高橋さんはどんな印象の方でしたか??

善彦「大工さんぽくないなと思いました。年齢は近いんですが落ち着いていて。こっちが舞い上がってテンションが上がってしまってもクールに接してくれて、冷静になれるようなことがありました」

美香子「例えば『ここの床、ボコボコしてますけど大丈夫ですか!?』と聞くと『あ、これはこういうもんです。一年後には元に戻りますから大丈夫ですよ』となだめてくれたり。動じないというのはこんなにも人に安心感を与えるんだなと感心しました。家づくりにおいて大きな安心材料でしたね」

⎯⎯⎯ 最近完成した作業場について教えてください

美香子「ここは完全に私の作業場なので、私の身長や染め物の大きさに合わせて、作業しやすいように作ってもらいました。例えばこの柱。一人で仕事するので、ここに紐を片手で縛って片手で解かないといけないので、丸じゃないといけないんです」

天井は光が差し込むように透明の波板に

型紙や筆など型染めで使う道具たち。右下:京友禅で使われていた板を譲ってもらって3分割して使っている。白く見えるのはもち米を溶いた《敷き糊》

⎯⎯⎯ 高橋さんに質問です。中嶋邸を手がけてみていかがでしたか?

高橋「これまでは、ほとんどお客さんと直接やり取りしてきたので、設計士さん(田中さん)からの依頼で引き受けた初めての仕事でした。尚且つ、お施主さんもデザイナーの方なので、それぞれのこだわりやポリシーがあり、僕自身が柔軟になれた現場ですね」

高橋「一人でやっていると自分が木でできることは木でやるんですが、キッチンは家具屋さんに頼むであるとか、階段はアイアンで作るであるとか、今までやってこなかったを求められました。家を長持ちさせるために、素材の面では譲れないところもあったのですが、出来上がってみて考え方が変わりました」

アイアンの階段

高橋「素材自体が長持ちするか否かも大事ですが、それ以上にお客さんが愛着を持って気に入ってくれる家をつくることが、結果的にその家の寿命を長くすることにつながるんだなと感じました。視野が狭かったなぁといい経験になりました」

出来上がるまでの日々の写真をお施主さん自身が本にしてある

中嶋邸に突然(?)やってきた恩師の金田さん

ヒカミヤの工事の様子やお店の情報はインスタグラムでご確認いただけます。

Instagram @hikamiya2022

⎯⎯⎯ これからの野望や展望があれば教えてください

高橋「事務所を兼ねたモデルハウスにしようと思い、古民家を買いました。ここは薪ストーブを置けない家なので、どうやって温熱環境を整えていくのかの実験の場でもあります。昨今の住宅は性能や数値が重視されがちですが、数値では劣る古民家が、むしろ快適に過ごせるということを体験してもらえるようにしたいんです。ただ《快適》の尺度は人それぞれなので、実際の家づくりを始める前に泊まってもらうことで、認識のズレを招かないようにするという目的があります」

⎯⎯⎯ 最後に、高橋さんにとっての家づくりとは?

高橋「単に家をつくるということではなく、安心できる生活の器をつくるということですかね」

誰に対しても気さくで、いい意味で大工らしからぬ笑顔が持ち味の高橋さん。その滲み出る安心感が、家づくり・住まいづくりにも活かされ、彼の元には自然と人が集まってくるのだろうと思う。