宮大工のお父様が守り続けた伝統の技術に誰よりも敬意と愛着を持ちながらも、「若い人に受け継いでもらえる形で残す必要がある。そのためにはバランスが必要」と言う濃沼さん。

新旧の時代の過渡期に立つためのバランス、設計士であり工務店の経営者であり大工の息子としての責任のバランスを保つために、技術と知識と誠意をフル稼働させています。

知的な話しぶりと時おり見せる木への偏愛ぶり、そのアンバランスさも何とも魅力的な濃沼さんのお話をどうぞお聞きください。

濃沼広晴さん(こいぬまひろはる・48歳)プロフィール

丸晴工務店代表。一級建築士。1975年、神奈川県生まれ。大学卒業後、3年間ゼネコン企業でビル建築の設計を行ったのち、父が営む丸晴工務店に入社、経営と設計に携わる。京都鴨川建築塾などに参加しながら木の家の建築について学び、その関東版である多摩川建築塾を立ち上げる。「大工の手仕事による木の家づくり」「安全性の数値データや工程の見える化」を行う工務店として確立させ、評価を高めている。

⎯⎯⎯ お父様の晴治さんは、市内最高峰の匠として川崎マイスターに選出されている大工さんですが、濃沼さんご自身は大工さんではなく、建築士となり経営者としても力を発揮されているのですね。

濃沼さん(以下、敬称略)「父は宮大工の修行を積んでいて、個人宅も手掛けていました。子どもの頃から現場の掃き掃除を手伝ったり、上棟式(棟上げを無事に終えられたことに感謝し、工事の安全を祈る儀式)といった職人が大切にしてきた行事に参加したりして、大工仕事の地道さと華やかな場面、人に喜ばれている様子を見て育ちました。

素晴らしい仕事だと思いますし、父をふくめた大工たちを尊敬してきました。でも、自分は目指しませんでした。

自社で設計施工ができる工務店を目指すために、また大工が気持ちよく思う存分能力を発揮して働けるよう、そういう仕事を出せる設計側の人間になろうと思ったんです。たぶん両親もそれを望んでいました」

上棟式のための破魔矢。建築現場の邪気を祓い安全を祈願するためのもの。今では見かけることが少なくなったが、宮大工である晴治さんから、引き継がれている。写真提供/丸晴工務店

⎯⎯⎯ ベテランから若い世代の大工さんまで8人もいらして、濃沼さんのマネージメント力の賜物ですね。

濃沼「今年、さらに2人が入社する予定です。ここ数年、弊社でお引き受けしている一戸建ての木造建築の数は年間で12軒。この規模で全棟手刻みをしている大工工務店は珍しいと思います。

これが限界なのですが、ありがたいことに若いご夫婦からご依頼いただくことも少なくないので、人手を増やし対応していく予定です」

濃沼さんが設計し、丸晴工務店の大工さんが組み上げた、伝統とモダンが融合した家。

木造建築で用いられる伝統的な工法「鼻栓打ち」。

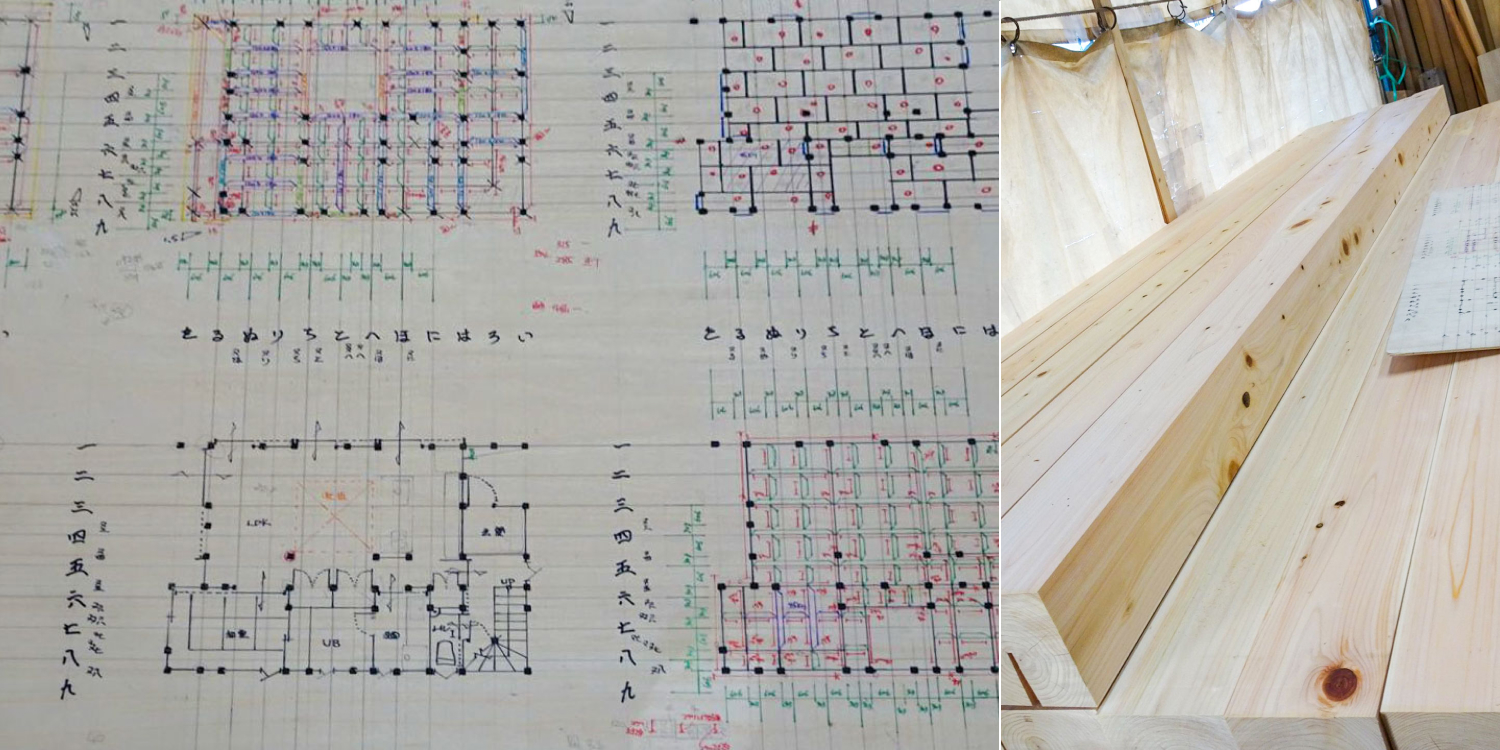

濃沼さんが作成した設計図に、担当する棟梁が柱の番号をふった板図。上記4点 写真提供/丸晴工務店

⎯⎯⎯ 1軒につき、何人の大工さんが担当するのですか?

濃沼「1軒につき1人が棟梁として担当します。もちろん、フォローしあうこともありますが、そのほうがお客様と密にお付き合いして理想の家をつくりあげることができます。『大工は一棟刻んで年季明け』とよく言われますが、丸晴工務店では年季明けは3年から4年が平均です。全員が手刻みをおこない仕上げ、また家具工事までおこなうことができます」

⎯⎯⎯ やはり伝統的な工法を大切にされているのですね。

濃沼「刻みはリフォームや修繕にも必要な技術ですからね。

神社をつくることも、左官の土壁の土蔵をつくることもあります。ただ、『石場建てじゃなくてはダメ』とか、そこまで伝統的な構法にこだわってはいません。

木の家ネットの会員の方々の石場建てのお仕事を拝見するたび、本当にお見事で素晴らしいと感じますし、次世代にも残っていくことを願う気持ちはあります。一方で縛りを強くしすぎると、残せるものも残せなくなるのではないかと危惧しています。若い人の経験を増やすために、ある程度の軒数を建てられるよう、“伝統と今”をどこで切るかというバランスをいつも意識しています」

⎯⎯⎯ 未来というか時間軸のことを頭に置いて仕事をされているのですね。

濃沼「僕は40代後半なんですが、この世代が重要なポイントで、ここから下の世代になると一気に伝統的なことを知らない人が増えると感じています。だから、僕ら世代が何かしなくてはという責任感のようなものを勝手にいだいています。

この時間軸を縦の線だとすれば、僕は横の線についても思うことがあるんです」

左/丸晴工務店は作業場を複数所有していて、大工さん1人で1カ所を使用することも多いそう。写真提供/丸晴工務店

右/大工さんのTシャツにもプリントされているロゴマーク。現代的なセンス!

⎯⎯⎯ 横軸ですか? どういったことでしょうか?

濃沼「人と人とのつながり、協力関係とでもいうのでしょうか。

例えば、丸晴工務店のやり方を他の工務店に話したりするというのは、昔は敵に手の内を明かすみたいな感じがありました。けれども、今はみんなで協力しあうべきだと思っています。

今の時代、自分たちだけよければいいと言ってはいられません。お客様が満足しない仕事をする工務店が多くなって『工務店はだらしない』というイメージが根付き、家づくりはハウスメーカーに任せればいいとなってしまっては困るんです。

全国各地域に住宅について相談できる工務店がしっかりしていれば、そこに安心感が生まれますよね。ですから、地域にある昔からの大工工務店には残ってもらいたいのです」

⎯⎯⎯ なるほど、住む人の安心も考えてのことなのですね。

濃沼「もっと言ってしまえば、街のことも考えて、です。地元に大工工務店がなければ、その街に存在する地元の神社仏閣も、稲荷社殿などは誰が修繕するのでしょうか。しっかり維持されている街の景観は魅力的です。景観が魅力的なら、人も集まるでしょう?

家をつくり、地元の神社仏閣、稲荷社殿を修復し街の伝統を守るのは、大工工務店の仕事だと自負していて、地域の工務店同士が協力し合って、あらゆる地域を素敵にして、日本全体が素敵になればと思うんです。

そのためになればと、弊社では学びと情報共有の場をつくっています」

北山杉を使用した丸桁が跳ねだした外観が印象的住宅で、街のランドマーク的役割にもなる。

大きくつくられた窓からもれる光が夜道を照らしている。街並みに貢献したいという濃沼さんの思いが形になっている。

お客様から大変好評を得ているバードフィーダー。「鳥がやってくる庭って素敵でしょう?」と濃沼さん。

父・晴治さんがつくったお神輿の一部。これぞ宮大工の技術と惚れ惚れしてしまう。

⎯⎯⎯ 学びの場とは、どのような内容ですか?

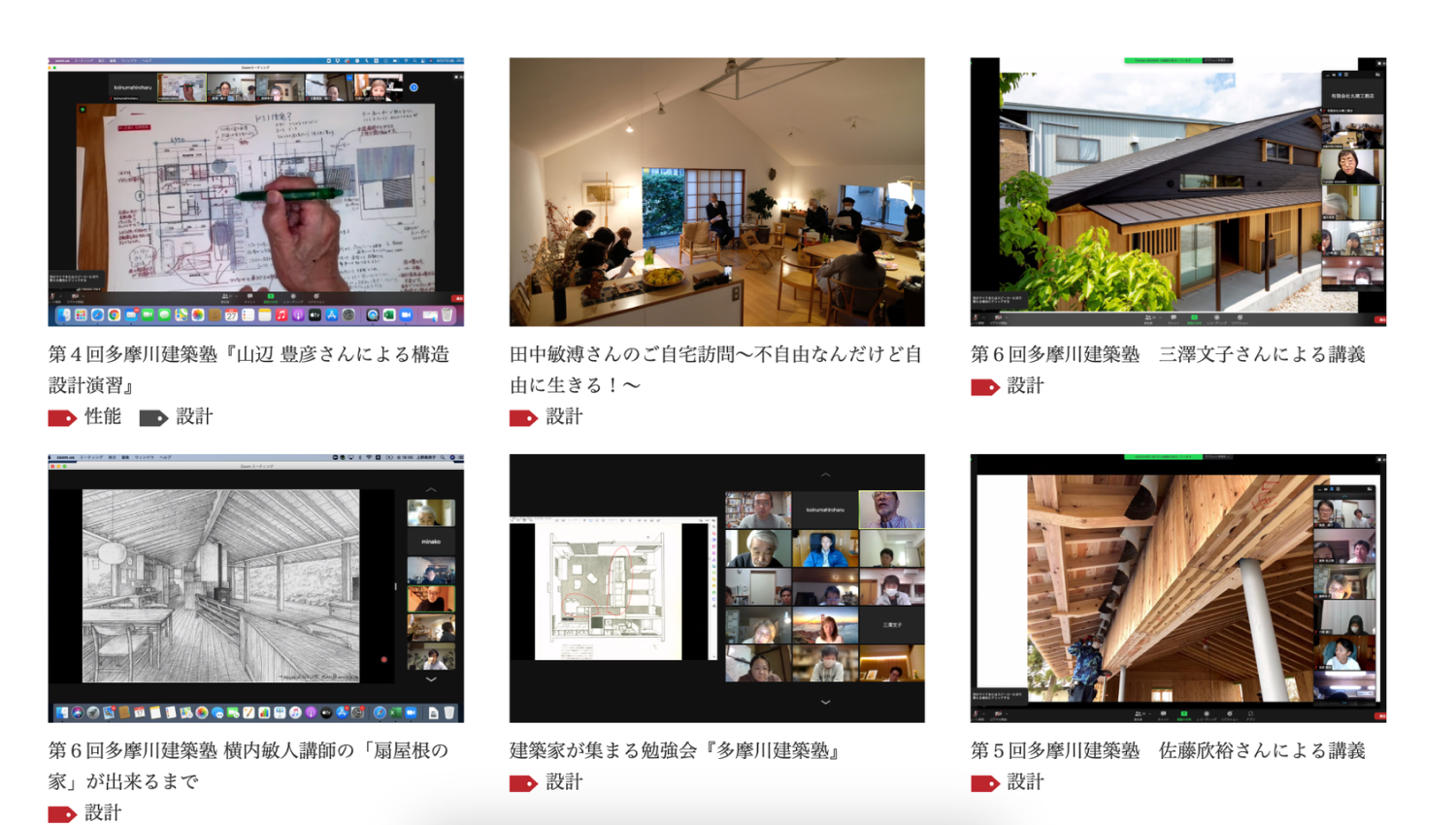

濃沼「僕は設計も大好きで、自分ももっと学びたいという思いから『多摩川建築塾』という名前で勉強会を開いています。自社設計で施工できるのは、工務店にとって一番強いので、設計力は学び高めないといけませんから。

元々は京都にあった、植久哲男さんという建築雑誌の元編集長が塾長をしている京都鴨川建築塾の関東版でして。植久さんのご協力のもと6~7年前にスタートさせたんです。藤井章さんや山辺 豊彦さん、堀部安嗣さんといった著名な建築家の方々を講師にお迎えして学ばせていただいています。

ネットで受講者を募集するので、建築士だけでなく学生さんも来てくださって、一緒に学べるのはとてもうれしいことですね」

丸晴工務店で企画・運営している「多摩川建築塾」のコンテンツを一部ご紹介。

⎯⎯⎯ とくに濃沼さんにとって印象的だった講義の内容は何ですか?

濃沼「みなさん素晴らしい先生方で、たくさん学ばせていただきましたが、やはりそうだよなと思ったのは『庭と建物っていうのは絶対に一体だ』という言葉でした。

関東だと庭をつくるとなると、造園屋さんか外構屋さんか植木屋さんになると思います。外構屋さんっていうのはブロックを積んだりとか、コンクリートを打ったり、主にメーカーの既製品を使用します。植木屋さんは、今では公共事業を主に行っており個人邸はあまり仕事をやらない。造園屋さんに依頼すると一気に金額が上がるので、一般家庭ではなかなか依頼できません。

なので、うちでは毎回、設計と大工とお客さんみんなでつくるという感じになっています」

⎯⎯⎯ みんなで庭つくりなんて、楽しそうですね!

濃沼「そうですね。お客様も楽しんでくださいますし、喜ばれます。

庭って、ある程度以上になったらプロに任せなくてはいけないですが、そもそも日々の手入れが必要で、その手入れをする人が、つくりながら木や花の特性を知っておくほうがいいです。枝の剪定や水あげのやり方とか。

木を選ぶ時もペットのようなイメージで、育てられるか可愛がってあげられるか考えて、厳しければ1本だけにしておくとか、そういうお話もしています。理想と現実のバランスは大事なので。

家と庭は一体で、ここを一緒に考えられるのも大工工務店のよさだと思うんです」

⎯⎯⎯ 家を建てる素材が木ですし、木にお詳しいですものね!

濃沼「庭木についての知識は造園屋さんや植物の専門家ほどではないです。建築に使用する材木に関しては木材マニアというかオタクでして。日本っていい木が育つ有数の国で、この国に生まれて幸せだと心から思い感謝しています。

杉もすごくいい木なんですけど、うちは檜(ヒノキ)をメインに使う工務店です。檜が年を重ねて飴色になる、その様子は本当に綺麗ですよね。油の多い木ならではです。造作家具も檜をメインに使用してます。

ヨーロッパも建材や家具に木を使いますが、基本的には広葉樹でそれを塗装して使う文化です。日本だけですよね、自然の木の飴色を美とする文化というのは。その美を住宅にも表したい、その思いで仕事をしています」

エントランスに1本の木を植えることを前提にされた設計。

庭木はすべて、設計の濃沼さんと大工さん、お施主さんで植えたもの。上記3点 写真提供/丸晴工務店

⎯⎯⎯ 檜は香りも素晴らしいですよね。ただ、木の中でも高価なのでは?

濃沼「決してそうじゃないんです。みなさん、外国製の木の家具を好む方は多くて、日本の木で家具をつくると、なんとなく民家っぽくなると思われがちですよね。

実際はデザインをしっかり考えれば北欧家具にも負けない魅力がでると思います。色だけでなく木目もきれいで、軽く、使い心地は檜が断然上! 金額も檜のほうが全然安くて、 3分の1くらいなんです。

使い心地、試してみませんか?」

⎯⎯⎯ はい、ぜひ! (そう答えると、濃沼さんは同じデザインの椅子2脚を用意して)

濃沼「これはフィンランドのニカリという家具メーカーの椅子、もう1脚は京都にいらっしゃる二カリのライセンスを持っている方が檜でつくったものです。ちょっと面白いので体感していただきたいんですが、座ってみてください」

⎯⎯⎯ あれ⁈ 全然ちがいます。檜の椅子の座り心地は、すごくお尻に優しい!

濃沼「そうでしょう? うちは家具も大工仕事としてつくっていて、使い心地のよさはお客様からもお墨付きです。ましてや檜で家をつくれば、心地よさはお尻に限らず全身で感じられるんですよ。こんなに素晴らしいものがあるのに、外国から木材をガンガン輸入するなんて、もったいないというか悔しいというか…」

「家具も国産の木材でつくっていますが、デザイン次第でおしゃれになるんです」。写真提供/丸晴工務店

⎯⎯⎯ 輸入に頼らなければならないほど、生産量が減っているということは?

濃沼「確かに林業も後継者不足で厳しくなっていますし、木材は杉が中心的存在です。けれども、檜の山もちゃんとあるんです。例えば木曽福島は檜の有数の山で、樹齢250年とか300年の木もある。国有林じゃないところでも、樹齢80年から100年レベルでものが結構多くあります。

国有林は通常は切れないのですが、丸晴では天然の木曽檜を数多くストックしてます。

材木屋さんと密にお付き合いをしていますから、そういう木が出たと聞いたら、飛んで行って買っておくんです。

ストックというかうちの木材コレクション、ご覧になりますか?」

⎯⎯⎯ はい、ぜひ! (そう答えると、濃沼さんは作業場兼木材置き場を案内して)

濃沼「秋田杉、春日杉、霧島杉、屋久杉、欅、木曽檜、水楢、栃など様々な材木をストックしてます。

丸太と言ったら京都の北山が有名なんですが、これはその北山から買った丸太です。

これ、これね、黒柿なんですよ。床柱で使用した端材ですが、黒柿って最高級の材料ね。

今、杉板を焼いた焼杉という木材が外壁で流行っていますよね。

木曾檜って、わかりますか? これがそうで、目がすごい細かくて檜の王様って言われています。飴色になるとね、宝石みたいな光を出して始めるんです。見せたいなぁ」

丸晴工務店の木材コレクションを紹介してくださる濃沼さん。

⎯⎯⎯ こんなに大量の木材をストックしたり、作業場もいくつもお持ちになられて、維持するだけでも大変ですね。

濃沼「正直大変です。けれどこれらの材木を手放したら、再度持つことは難しいので必死に守っています。

先程、大工工務店を残したいと言った理由もここにあります。作業場の貸し借りなんかもしているのですが、とにかく広い土地が必要なので、大工工務店も減ることはあってもなかなか増えることはありません」

⎯⎯⎯ 失われつつあるのは伝統技術だけではないということですね。

濃沼「大工とは切っても切り離せない材木屋や山の製材所も、みなさんご存知のとおり減っています。木材を積極的に買い付けるのは、少しでも減少傾向を止めたいからでもあります。

ストックはよくないという方もいらっしゃいますが、本来、木材は何百年ももつものですし、お客様に安価で提供できます。一緒に一点物である木材を選ぶ楽しさもあり、弊社の1つの強みになっていると思います」

⎯⎯⎯ 確かに、「この木がどんなふうに料理されるんだろう」って思ったら、ワクワクするでしょうね。何とも魅力的な強みですね!

濃沼「素晴らしい素材を、持ち味を生かして、腕のいい職人が薄味で提供する。これが一番。大工の仕事は寿司職人とも共通していますね。

さらに強みを増やそうと、今、檜ショップを準備中なんです」

木材1つ1つの個性を生かして濃沼さんならではの設計。上記2点 写真提供/丸晴工務店

⎯⎯⎯ 御社の社屋のおむかいにある建物ですね? 素敵だなって思ったので、すぐにわかりました。

濃沼「そうです。NCルーターっていう木材の加工用の機械を購入しましてね、それで食器から色々な小物をつくっていく予定です。木の食器や小物類は、可愛いですし、赤ちゃんが触れても安心だし。

身近なところから木のよさっていうのを訴えていって、いつかは木の家に住みたいと思っていただく、その流れをつくっていこうと思っています」

⎯⎯⎯ 先ほどから、道行く人が檜ショップの中を覗き込んでいますね。まだオープンしていないのに。

濃沼「壁も床も檜でできていますが、現代的な設計なので、何だろうと思ってくれているのでしょう。壁をできるだけガラス張りにして、中もよく見えるように設計していますから。地元の人、特にここは小学校の登下校道なので、子どもたちのワクワクにつながったらうれしいですね。

もちろん商品を買ってもらって、少しでも大工の収入アップをしたいと思いますが、子どもたちにモノづくりの仕事って素敵だな、やってみたいなと思ってもらえるよう、僕も素敵な建物の設計、商品の企画デザインを頑張っていくつもりです」

左/オープン準備中の檜ショップから下校中の小学生が見える

右/檜のランプシェードも可愛らしい!

上記6点 写真提供/丸晴工務店

有限会社 丸晴工務店 濃沼広晴さん(つくり手リスト)

取材・執筆・写真:小林佑実

質問への答えはどれも飾り気がなく、まっすぐ。

そんな田中龍一さんは、かつて高校球児だったと伺って、大いに納得しました。尊敬する棟梁のことや大工仕事に対する思いを語る目はキラキラと輝いていて、きっと白いボールを追いかけていた頃と同じように、理想とする大工の姿、技術、お客様に喜んでいただくためにできることを探求しているのだと感じました。田中さんの“職人道”そして何よりも誠実な“職人魂”に触れてみてください。

鉋削り日本一の棟梁のもとで磨いた田中さんの技術。薄くて綺麗な鉋くずがふわりと舞うと、なんともいい香りが広がる。

田中龍一さん(たなかりゅういち・43歳)プロフィール

1980年2月13日、長崎県諫早市出身。高校卒業後、地元の(有)山口工務店に入社し大工修行に入る。4年の修行と1年の奉公の後、大阪府の(株)鳥羽瀬社寺建築に入社。寺社などの文化財の修理に携わり、伝統技法や建築の歴史を学ぶ。和風建築、数寄屋建築による新築住宅の技術を学ぶべく神奈川県茅ヶ崎市の甘粕工務店に入社し、繊細な大工仕事の教えを受け、2013年に独立。相模国一宮である寒川神社のお膝元で田中大工店を開業。

講師として参加したワークショップで、子どもたちと一緒につくった木の家の建具。「自分が幼い頃に触れた職人さんの手仕事の見事さを、少しでも子どもたちに伝えられたらと思い、心をこめて作業をしました」

⎯⎯⎯ 大工さんになろうとお決めになったのはいつ頃ですか?

田中さん(以下敬称略)「学生時代、小学校4年生から高校3年生まで野球部で、プロに憧れて上手くなりたくて夢中で練習していました。けれどもその夢は叶いませんでした。父が左官や塗装の職人をしていて、子どもの頃から現場にはよくついて行きました。職人さんたちが生き生きと働いていて、自分のことをみんなで可愛がってくれて、職人の世界に馴染みがあったということが、この仕事に就くきっかけになったのかもしれませんね。プロ野球選手になるという目標がなくなり、高校卒業間近になって、就職のことを考えなくてはならなくなりました。その時にふと、子どもの頃に遊んでくれた大工さんたちのことを思い出したのです。彼らのように生き生きと物づくりをする仕事がしたいなと思い、どうせ家づくりに携わるなら、花形の大工になろうと決めました。父に相談をして、父の取引先の山口工務店へと弟子入りしました」

⎯⎯⎯ 大工修行がスタートして、いかがでしたか?

田中「今では工場で事前にカットされた材木を使うプレカットが主流ですが、その頃は、伝統工法、在来工法などにかかわらず、家づくりはすべて大工さんが材木に墨付けをして手刻みで加工しているという時代でした。

弟子に入ったばかりの頃は当然右も左もわかりませんでしたが、それでも加工場から現場に運ばれたその材木一つ一つが間違いなくピタッと組み合わさって家が建っていく光景は衝撃的で、大工の世界に引き込まれていきました。

僕は興味がわくと、『知りたい、自分もできるようになりたい』と好奇心のままに動いて、夢中になるところがあって。技術を磨くことばかりを考えて、“今“にたどり着いた気がします。

自分だったら、木材が組み合わなかったら何かが間違っていたらと心配で仕方がないだろうなと感じるような時も、現場を仕切る棟梁は毅然としていて、とてもかっこよくて、憧れました。

やはり棟梁も人間ですから、内心はドキドキしていたのではないかと、今ならわかります。大工はお酒を飲む人が多いのですが、きっと隠していたドキドキの緊張を解きほぐしたいという気持ちもあるんでしょうね(笑)」

⎯⎯⎯ ということは、田中さんもお酒がお好きなんですね?

田中「ははは。その通りです」

⎯⎯⎯ 長崎から大阪の工務店に移られたのは、どういう理由からですか?

田中「4年間の修行期間が終わって奉公という形で仕事をしていた1年間で別の大工の世界も見て、経験して勉強したいと思いました。きっかけは神社やお寺で、その建物の軒の深さに気づいて、日本の建築のことをもっと知りたいと感じたことです。

自分がつくっている一般的な家の軒がせいぜい80センチくらいなのに比べて、神社やお寺の軒は2〜3メートルもあったりするのです。それらを、『どうしてこんなにうまく支えられているのだろう? そもそも使っている木の柱もすごく大きいのに、これをどうやって組んだのだろう?』と、知りたいと強く思うようになりました。

知人の大工さんに相談したら、関西地区の重要文化財に指定されている社寺などの修復をしている鳥羽瀬社寺建築を紹介してくれて、お願いして入社しました。ご縁をつないでいただいたことはとてもありがたいと思っています」

⎯⎯⎯ 重要文化財! そういった貴重な建物に触れる機会を得たのですね

田中「重要文化財であろうと新築の家であろうと、一生懸命やることには変わりませんし、それぞれにやりがいや学びはあります。ただ、300年や400年前の社寺は大きな材木も機械などを使わずに持ち上げて組み上げているわけで。修理の作業をしていると、昔の大工たちがまさに命懸けでつくっていたことが伝わってきて、とても感動しました。

当時の職人さんの道具の跡や考え方、建物に対する思いなどが、実際にその建築物に触れていると感じることができます。その正確で誠実な仕事ぶりは、本当にすごいの一言しかありませんでしたね。

そしてその職場には全国から腕利きの大工、とてもやる気のある見習いの方も集まっていたので、自分もこういった人たちに負けないようにと毎日励んでいたことを、今もふと思い出します。もともと負けず嫌いな面がありましたからね。やっぱり若かったなぁと、若いから頑張れたんだなぁと思います」

田中さん愛用の道具と自作の道具箱。道具箱は機能性にも優れていて、鉋を縁に引っ掛けて立て、すぐに手に取れるようになっている。長い間大切に使われている様子が伝わってくる味のある色合い。

⎯⎯⎯ そこから、今もお住まいのこの神奈川県にいらっしゃるのですよね。どのようなきっかけからですか?

田中「テレビで鉋削りの日本一を決める大会「削ろう会」を特集したドキュメンタリーが放送されていて、たまたまそれを見たんです。優勝者の甘粕工務店の甘粕棟梁が紹介されていて、その技術の見事さに釘付けになりました。

本当に鉋の削りくずは薄くて綺麗だし、鉋の刃の研ぎ方が吸い込まれるような感じで、ピタッと研いであって。だからこそ、あの繊細な削りができるんですよね。

自分ももっと技術を磨きたい、せっかく覚えた伝統的な建築に関する知識を新築の家づくりで生かせるような、そういう仕事ができないかと思っていた時でした。

甘粕棟梁のもとで働きたいと、すぐに連絡先を調べて電話をしたんです。入社を認めていただき、神奈川県に引っ越しました」

⎯⎯⎯ 日本一になるような棟梁はやはり厳しい方でしたか?

田中「厳しいのはもちろんでしたが、物知りで繊細な方でしたね。甘粕工務店では和風建築とくに数寄屋建築のつくり方や、現代の住宅建築も勉強させていただきました。

ただ家をつくるだけでなく、他の職人さん、建具屋さんや畳屋さんも働きやすいように、きちっとした下地をつくるのが大工の仕事だということ、そして“収まり”をつねに考えるということを厳しく指導されました。

もう一つ、ここで大きな出会いがありました。木の家ネットに所属されている建築士の日影良孝さんです。

甘粕工務店がよく仕事を請け負っていたので、僕も日影さん設計の家づくりに加わっていたのですが、伝統的な木や土の家に現代の感覚も取り入れられていて、他にないような美しさと癒される感覚があるのですが、そのぶん技術力が必要なんですね。ですから、大工としてはやりがいがあって、関われることは大変ありがたいことです」

田中さんが初めて棟梁を務めた「北鎌倉の家」。設計は木の家ネット会員である日影良孝さん。八王子にあった家を北鎌倉に移築し、2つの座敷を原型復元させ、新しい座敷を中心に新築部分を増築した。

⎯⎯⎯ 建築士の日影さんとは、たびたび一緒にお仕事をされたのですか?

田中「大工10年目になっていよいよ新築一棟を棟梁として任されることになったのですが、それがまさに日影さんの設計のものでした。限られた土地であっても、狭いと感じることのないように工夫されたデザインで、そのぶん技術も求められました。

先ほど、弟子時代に憧れていた棟梁も、毅然として見えて木を組む時にはピタッとはまるか心配だったんじゃないかと話しましたが、僕自身がまさにそうで、心配で不安で夜も眠れませんでしたね(笑)。

職人さんたちの力を借りて、おかげさまで無事につくりあげることができて、この経験が自信になって、その後に独立を決心することができました。

じつは独立して最初にいただいた新築の仕事も日影さんの設計でしたし、大工仕事の他にもとてもいい経験をさせていただいています」

⎯⎯⎯ どのような経験ですか?

田中「鎌倉みんなのけんちく学校で開催している「職人のわざを楽しむ けんちく体験ワークショップ」の大工仕事の講師です。木和堂さんといって、木材コーディネーターさんを中心に、「日本の森と暮らしをつなぐ」というテーマで活動している団体が、子どもたちに森林や木の家づくりについて学ぶ機会を設けようと始めた取り組みです。

対象は小学校3年生以上の子どもたちなのですが、木を切り、小さな木の家をつくるまでを体験してもらいます。日影さんは設計のことを教えていらして、僕にも声をかけてくださったんです。

小さくても本物の家ですから、それが自分の手でつくれるということには、感動があるからでしょう。子どもたちが大工仕事に夢中になってくれて、その姿を見るのはうれしいですし、自分は魅力のある仕事に就いているんだなと力をもらえますよね」

左:オーストラリア人お施主さんから修復を依頼された100年以上前につくられた茶室。 右:古い建材をとことん生かし、ガレージとして復活。

左:ご近所の家の洗面台のリフォーム。 右:一枚板を使用し、モダンで優しい印象に。

左:墨付けを実演してくださった田中さん。 右:田中さんと奥様の美香さんの手。「結婚の決め手は、まさに主人の“手”でした。ちゃんと仕事をしている人の手だなと思ったんです」と美香さん。

⎯⎯⎯ 今まで色々なお仕事をされてきていると思いますが、とくに「これが転機になった」というお仕事はありますか?

田中「田中大工店はそもそも地縁のない神奈川県で始めましたから、“地元のお客様”はゼロの状態からのスタートです。見ず知らずの人間に大切な建物の仕事を依頼するのは、やはり気がひけますよね。それに僕も口下手なものですから、地元の最初のお客様はなかなか現れませんでした。

そんな中で、初めて依頼をいただいたのが、牛舎だった建物を学習塾に立て替えるというお仕事でした。『希望をよく聞いてくれて、それを形にしてくれた』と喜んでくださって。他のお客様をご紹介くださったりして、ここから広がっていったという感じで。こちらこそ本当にありがたかったです」

⎯⎯⎯ 牛舎! なかなか珍しい依頼でしたね!

田中「珍しいといえば、大磯にお住まいのオーストラリア人の方から古民家再生のお話をいただいたこともあります。古いものを見慣れた僕でも『壊したほうが早いかもしれないなぁ』と思うような家でした。100年以上前につくられ、茶室として使用されていたようですが、それをガレージにしたいとのことで。

古いものはそれだけで貴重だという信念を持っている方で、とにかく使えるものはすべて無駄なく使いたいというご希望でした。その方とはたくさん話し合い、僕が集中して取り組めるタイミングを待ってくれたこともあって、3年間かけての作業となりましたが、この間に、物を大切にすることの尊さのようなものを教えていただきましたね。

実際に一つひとつ材木から釘を抜いて、どこにどう使われていたかを記憶して運び出し、悪くなった部分を丁寧に削ったら、使える木は結構ありましたし。お施主さんが使わなくなった材木をご近所から集めてきてくださったので、それらも使いながら新しい材木も少し足していますが、その中で古木が“味”になって、結果的になかなかいい感じになりました」

中には100年以上前のものも含まれる古い材木を作業場に運び込んで、一本一本に鉋をかけ腐った部分を取り除き、再生させた。「大工は、すべての建材がどこにどう使われていたかを記憶して、書き込んである番号だけを頼りに組み直します」

⎯⎯⎯ つまり100年以上前の材木が十分に使えたということですよね?

田中「そうです。ビスじゃなくて釘を使えば木を傷めませんから、材木の再利用がしやすいんです。ビスだと、打つ時は楽ですが抜こうとすると上手くいかず、途中で割れて木の中に残って傷めますから、再利用は難しくなってしまいます。

本来木の寿命は長いですから、建て替えなら元の家の柱や梁や桁も使って、悪い部分だけを修理しながらずっと使える家をつくっていきたいと、改めて思いました。

それに、これからの世の中で、ゴミをたくさん出すような仕事では時代にあっていない。この感覚も大切にしたいですね」

⎯⎯⎯ 部分的に修繕したくても、どの業者に頼んでいいのか迷います

田中「田中大工店としてはホームドクターじゃないですけど、家のここが変だとか、ちょっと壊れたところがあって、そこだけ最小限の時間とお金と手間で直せないかと、そういう相談を気軽にしてもらえる存在になることを目指しています。

玄関の修理とか、洗面所のつくりかえとか、そういうところから信頼を得て、いつか『家を建てるなら田中大工店がいい!』と言ってもらえたら最高ですね。

墨付けをして手刻みからつくった家には、大工が木の種類を選んで、木目や板の目など木の表情が生かされていますから、個性があってそのぶん愛情がわくと思います。大工は嫁に出すような気持ちでお施主さんにお渡ししているので、末長く可愛がって欲しいですね」

田中大工店として独立し、初めて建てた新築一戸建て。設計は日影良孝さん。個性的な間取りに技術力で対応し、木目の味わいを十分に生かした丁寧な仕事は田中さんの持ち味。

⎯⎯⎯ この先、お弟子さんを育てるといったこともお考えですか?

田中「自分はまだ若手に入る年齢だとは思いますが、同時に、そろそろ次の世代にどうつなげていくかも考えないといけない年齢だとも思っています。

伝統は守り伝えていかないと、先に生きていた方々に失礼ですから、次の世代の大工を育てなくては、という気持ちはあります。

ただ、僕は大工だけじゃなくて、職人全体のなり手不足を食い止めたいなという思いもあります。左官、瓦、板金、建具、畳……抜けている職人さんがいたら、すみません! みなさんが携われる家づくりをすることが目標の1つです。

25年前、僕が大工に弟子入りした頃は、大工は『小学生のなりたい職業No.1』でした。実際に僕も弟子の頃に『かっこいい人たちだな』と感じたわけで、本来それだけの魅力があるのだと思います。

昔のように技術を隠して『見て盗め』と言うつもりはないですし、最近はYouTubeで木の加工法などが細かいところまで紹介されていますから、大工は、僕が志したころよりはずっと、若い人にとって就きやすい仕事になっているのではないでしょうか。女性の大工が増えるのも、僕は大歓迎です。

たくさんの人に興味や憧れを持ってもらえるように、僕がかっこいい大工の背中を見せられるように頑張らなくてはいけません。大工はかっこいいんだという誇りを手放すことなく!」

田中大工店 田中龍一さん(つくり手リスト)

取材・執筆・インタビュー写真:小林佑実

「大工として木造建築を建てたり直したりしていく中で、そこに暮らす人や家・まち・自然など、様々な営みがゆるやかに繋がりあうような仕事を続けていきたい」

そう話すのは今回ご紹介する丹羽怜之さん。木の家ネット入会以前から会員との交流も広く、奥様の智佳子さんは木の家ネットのライターとしても活動されていたので、筆者としては楽しみにしていた取材。波乱万丈の独立スタートだったようですが…

丹羽怜之さん(にわさとし・37歳)プロフィール

1985年三重県生まれ、群馬県育ち。丹建築代表。大工で一級建築士。日本建築専門学校(静岡県富士宮市)を卒業後、木の家ネット会員でもある一峯建築設計(三重県津市)池山琢馬さんに師事。6年間の修行を経て2014年春、丹建築として独立。翌2015年には米国北カリフォルニアでの天平山禅堂プロジェクトに携わる。帰国後は三重県中勢地域を中心に木造建築を手掛ける中で、そこに暮らす人・家・まち・自然など、様々な営みがゆるやかに繋がり合うような仕事を模索している。

⎯⎯⎯ 建築の道に進んだきっかけを教えてください

丹羽さん(以下敬称略)「一番根底にあるのは、漠然とですが、“自分自身で身を立てて生きていきたい”という想いを小さいながらに持っていたことですね。モノ作りが好きだったので、中学校の頃から大工になりたいと思うようになりました。一人でできる工芸品のようなものが好きだったのですが、もっと人と関わって作りたいなという気持ちも出てきて建築の道に進もうと決めました」

⎯⎯⎯ 日本建築専門学校を卒業され、修行時代のことを聞かせていただけますか

丹羽「ある時、四日市で池山さん達が手掛けられていた【竈(かまど)の家】で大工仲間たちが集う機会がありました。そこで一峯建築設計の池山さん(つくり手リスト)からいろいろお話しを伺っているととても興味深かったので『一緒に働かせてもらえませんか』と尋ねたのが始まりです。夜通し、竈の火に当たりながら語り合うという特殊な就職面接でした(笑)」

中央手前2棟が丹羽さんの自宅と作業場だ。

作業場を丁寧に掃除する丹羽さん。

⎯⎯⎯ 池山さんの元で得たことで特に印象に残っていることを教えてください

丹羽「毎年、手刻みで土壁の仕事があって、何でもやらせてくれて、大工修行の場としては言うことない環境でした。また、木の家ネットの他の大工さんの現場に預けてもらう機会も多く、自分の親方以外のいろんなやり方を経験できたのは大きいです。

本来は半人前の人間がよその現場に行くべきではないかも知れませんが、そこで失礼のないように、どう振る舞うべきかとか、どう実践するかとか、荒療治のような感じで学ばせてもらいました。恥をかくことの方が多かったんですけどね(笑)」

自宅ではたくさんの名古屋コーチンを飼っている。

⎯⎯⎯ ということは、入会される前から木の家ネットの会員の面々とは面識があったわけですね

丹羽「そうですね。弟子の時も、独立してからも、入会以前から総会に連れて行ってもらったり、みなさんにはとても良くしてもらっています」

天平山(てんぴょうざん)禅堂 写真提供:丹羽さん

⎯⎯⎯ 2014年に丹建築として独立されて、翌年渡米されていたそうですが、そのお話をぜひ聞かせてください

丹羽「北カリフォルニアにある寺院、天平山(てんぴょうざん)禅堂プロジェクトに参加するために約半年間渡米しました。

現地に禅宗を自らの宗教としている方が増えているそうです。各地に代表的なお寺はあるのですが、いざ自分が僧侶になりたいと思ったら、日本に修行に来なければなりませんでした。

なかなかそれは実現できないので、『現地できちんと修行ができ、僧侶になれるお寺(専門僧堂)をつくりたい』という住職の個人的な想いでスタートしたプロジェクトです。何億円もの寄付を集めて総本山を海外で初めて建立するというものです」

⎯⎯⎯ かなり壮大で使命感と夢のあるプロジェクトですね

丹羽「寄付によってお金を賄うので、予算も限られていて、大きな建設会社も入っていないので、施主直営工事のような感じでなかなか大変でしたがやりがいのある仕事でした。今回は【七堂伽藍(しちどうがらん)】のうち最も大切とされる【僧堂】の屋根仕舞いまでやって帰って来ました」

七堂伽藍

寺の主要な七つの建物。また、七つの堂のそろった大きな寺。禅宗では、山門・仏殿・法堂(はっとう)・庫裡(くり)・僧堂・浴室・東司(とうす)の七つ。

⎯⎯⎯ 木材はどうされたんですか?

丹羽「全7棟分にあたる約2,000立米の檜を日本から船で運んだと聞いています。私が行った時にはそのうち3棟は刻まれた状態でしたが、まだ1棟目が完成していないままなので、その後が気になっています」

⎯⎯⎯ その土地に生えている木で建てるのが建物にとっては良いと思うのですが、日本の檜をカリフォルニアに持って行って耐久性などは大丈夫なものなんですか?

丹羽「向こうは雨季以外は乾燥しているので、むしろどんな木でも長持ちしちゃう環境だと思います。サンフランシスコにも100年以上昔の木造建築がたくさん残っています。僕らが『瓦(ルーフタイル)を葺いたんだ』というと『すごいお金持ちだね!こっちは木の板かアスファルトかスレートだよ』という返事が現地の人から返ってきました。

僧堂の瓦葺きをする職人さんたち。写真提供:丹羽さん

その代わり怖いのが乾季の山火事です。私がいた半年の間にも現場近くで火事がありました。どんどん火が広がり規模が大きくなると、火を消すどころではなくなって、家や大切なものの周辺を守ることと避難に徹する。そして火が過ぎ去るのを耐え忍ぶ。というスタンスになるんです。日本の台風や地震などに近い感覚ですね。命からがら逃げて帰って本当に怖い思いをしました」

⎯⎯⎯ 現場は大丈夫だったんですか?

丹羽「ネットで火の広がりをチェックしながら『燃えちゃったかも…大丈夫かな』とハラハラ心配でした。後日現場に戻るとそこは月面のような荒野に変わっていたんですが、建物と木材の周りだけはブルドーザーで地面を掻いて防御していたので、何とか大丈夫でした。

夏場は火花が出るものは使っちゃいけないとか、日常の当たり前のルールが全く違うんだなと思い知らされました」

山火事の火の手が現場に迫る。写真提供:丹羽さん

⎯⎯⎯ 本当に大変な日々だったんですね。他に日本との違いで苦労されたことはありますか?

丹羽「まずは食事です。日本食自体は向こうにもあるんですが、現場が本当に人里離れた山の中にポツンとあるような場所で、そこに住み込みでやっていたので、食料の調達が苦労しました。ファーストフードなどでも言葉や文化の違いを感じ、もどかしい思いをしました。

2つ目は法律です。州の建築の許可は降りていたんですが、連邦の開発の法律に違反しているとみなされて、一時中断せざるを得なくなりました。その後コンサルティングの方に入ってもらって設計変更をして事なきを得たのですが、州・軍・連邦に挟まれるという事態で苦労しました。

先ほどの火事のお話もですが、3つ目は気候です。夏は一切雨が降らないので乾き切った砂漠みたいなところなんですが、冬の雨季になるとそこに雨が降り続けます。そうすると植物も土を貯えることが出来ず、ドロドロになって川のように流れて、地形が変わってしまうんです。春先はそれがそこらじゅうでチョコレートフォンデュみたいになっていて重機も動かせない。その上、棟梁は高齢のため長期間は滞在できないという状況で、途中からは本当に自分一人だけで、暑さと闘いながら巨大なフォークリフトを使って建前をして、かなりタフな現場でした」

上棟式の様子。「現地や日本からのほか、世界各地から集まった僧侶の方々による読経は圧巻でした」(丹羽さん) 写真提供:丹羽さん

左:付近の農場での小屋づくりワークショップ 。写真提供:丹羽さん 右:地元の高校の出張授業で日本の建築技術を紹介。 写真提供:丹羽さん

⎯⎯⎯ 帰国されてから現在までのことを教えてください

丹羽「2度の渡米後、こちらで暮らして5年が経ちました。カリフォルニアでの仕事とは関係ない古民家のリフォームなど順調に仕事ができていて充実しています。自分が古民家が好きで仕事を選んでいるという側面もありますが、三重という土地には同じような価値観の人が多く、建物も残っているので、自分に合っているなぁと感じています」

⎯⎯⎯ 木の家、土壁の家を建てたいというお施主さんも多いのですか?

丹羽「こっちが当たり前に土壁の家を建てていると、お施主さんも『やっぱり土壁で建てるものなんですね』と自然と納得して何も問題なく進みます。逆に、乾式工法(石膏ボードなど)の家ばかり増えている理由は、つくり手側が『なんで土壁なんてやるの?』という考えで建てていて、お施主さんの方も乾式工法以外の選択肢があること自体を知らない。そしてそのまま出来上がってしまうという流れだと考えています。つくり手側の意識や考えが作用する部分が大きいのではないんですかね」

⎯⎯⎯ 木材について伺います。三重県は人工林率が63%と全国平均の41%を大きく上回っています。材木の調達はどうされていますか?

丹羽「県内有数の林業家の方が、私の独立と同じ時期に材木屋さんを始められたんです。希望すれば山を見せていただけて、その場で切ってもらえます。他の地域に比べて天然乾燥材を入手しやすい環境にあるという幸運を噛みしめています」

丹羽さんに「どこか思い入れのある仕事を案内してください」とお願いしたところ、改修を手掛けたという「ハッレ倭(やまと)」を案内していただいた。

トラス構造で仕切りがないため、2階ホールは開放的な大空間が広がっている。木造で響きやすいのでコンサートなどとも相性がいい。

ハッレ倭は、築85年を超える旧倭村役場を改修し、2021年にオープンした“出会いと学びのシェアスペース”。丹羽さん自身も運営メンバーとして参加しており、学びフェア・マルシェ・映画鑑賞会・音楽会などのイベント会場として、またコワーキングスペースや貸しスペースとして、地域に根ざした多文化・多世代交流の場になっている。さらに国内外からの移住相談窓口としても活動しているそうだ。2022年には登録有形文化財に登録された。

ハッレ倭代表の倉田麻里さんと丹羽さんに対談インタビューに応じていただいた。

⎯⎯⎯ 倉田さんと丹羽さんの関係の始まりは?

丹羽「倉田さんと妻が繋がりがあり、田植え体験をさせてもらえることになったんです。僕は土壁に使う藁を継続的に分けてもらえるところを探していたのですが、倉田さんのところでは無農薬で栽培されているとのことだったので、是非お願いしたいと思い参加しました。

談笑する丹羽さんと倉田さん。奥には上映会などで使用するスクリーン。

倉田さん(以下敬称略)「ちょうどその頃、ここの工事に取り掛かろうとしているところだったので、丹羽さんに相談しました」

丹羽「最初は非破壊で改修できると思い、比較的楽な工事になると想定していました。ところが蓋を開けてみたら雨漏りはしているし、シロアリに喰われていないと思っていた木も、中から喰われていたりと、結構大掛かりな工事になりました。

それでも救いだったのが、上から下まで通し柱で組まれている珍しい造りだったことです。建物としては自立したままで、悪い箇所だけ直せるんです」

倉田「解体した時に全部サステナブルな材料で作られていてびっくりしました。昔は何も意識しなくてもそういうものだったんですね」

丹羽「今回塗った土壁も、元々の壁を剥がして新しい土と混ぜて、もう一回塗っただけです。85年経っても全然すぐ新しくなれる。当たり前ですが素晴らしいです」

今回塗り替えた土壁

土壁ワークショップで竹木舞を掻いているところ。写真提供:丹羽さん

倉田「この建物の素晴らしさを活かしつつ、土壁のワークショップを開催したり、内装のことはボランティアの方にやってもらったりと、色々工夫を凝らして、今の時代にあった使い方ができるように手を加えてもらいました。丹羽さんは『こうなったらこうなるけど、こうしたらこうなる』と色々なパターンを考えてくれるので、とても勉強になりました」

⎯⎯⎯ 運営が始まってから地域での受け入れられ方はいかがですか?

倉田「ハッレ倭ができてから移住者の人口は確実に増えてきていますし、利用者数も学びフェアだけでも毎月100名、他のイベントも入れると延べ200名くらいの方にお越しいただいています」

丹羽「ここの運営のやり方は私の肌感覚にも合っているんです。最近の世の中の傾向として、ますますSNSやインターネットが発達して、場所に固着する必要がなくなっていると感じます。どこにいても何でも売り買いできちゃう。確かに便利だけど味気ない。そうじゃない方法で何か新しいことを始めたい人にとっては、いい場所だと思うんです。ちょっと商品を置かせてもらって、コミュニケーションが生まれて、輪が広がっていって。そういうのって素敵じゃないですか」

左:作家さんの作品なども販売している。他にも地元のコーヒー屋さんやお菓子屋さんなど、ここでしか買えないものが並ぶ。 右:こども服の物々交換は、丹羽さんの奥さんの智佳子さんが関わっている。

倉田「『何やってるの?』ってふらっとやって来られる方が多いんですよね。初めは頻繁にSNSを更新したり、チラシを配ったり、こまめに発信していましたが、地道な活動を2年間続けてきて、認知もされ始め多少軌道に乗ってきたかなと感じています」

2021年には「くむんだー」のイベントも開催した。写真提供:丹羽さん

⎯⎯⎯ ハッレ倭にかける想いや今後のことを教えてください

倉田「以前、フィリピンでNGO活動をしていたのですが、フィリピンは島ごとに文化も言葉も違うし、国際結婚が当たり前なんです。その経験を活かし多世代交流・多文化交流ができる“出会いと学びの場”を作りたいというのがハッレ倭の目的です。お金には結びつきにくいこともありますが、とにかく開かれた場を用意して、いろんな人に交流してもらうことが大切だと感じています。ここをステージにしてどんどん使ってもらえたら嬉しいです」

◎竣工:2019年5月 ◎36坪 新築工事 平屋石場建て ◎「チーム古民家」古民家好きの建築集団 ( 設計:中村茂史/中村茂史一級建築士事務所、施工:(株)木神楽、大工:丹羽怜之/丹建築、左官:小山左官)◎以下4点 写真:加納フォト

丹羽「日本に帰って来て直後の仕事です。緑に囲まれていて自然と一体となっている環境で、カリフォルニアにも通じるものを感じたので思い入れがあります。お風呂は全面窓で雑木林の中に居るかのような感覚を味わえます。私の場合はアウトドア直炊き露天風呂でしたが(笑)」

⎯⎯⎯ いろいろ見せていただきありがとうございます。家づくりをしていく中で、大事にしていることやモットーなどはありますか?

丹羽「関わってくれる人を大切にしたい。ということですね。言葉とか建てるものとか利害関係などを一切取っ払っても、その人と自分とがお互い幸せな感覚でいられるというのが、一番やっていて気持ちいいです。カリフォルニアでの経験もそうでした。

“自分で仕事がしたい”と思った理由もそこで、現場で『大工さん』ではなく『丹羽さん』と呼んでもらえて、私も『〇〇さん』って返してコミュニケーションを取る。そうやって仕事ができていることがありがたいです。

あとひとつ、池山さんからよく言われていた『そこらへんであるもので作ればいい』という考え方です。最初は言っている意味が分からなくて、『ピッタリの寸法で作ってもらえばいいのに』『買えばいいのに』と思っていました。今思うと、古民家を直す時には絶対必要な考え方であり地力だと感じています。その経験があったからこそ、アメリカの過酷な現場でも対応できたんだなと感謝しています」

⎯⎯⎯ これからの展望や野望があれば教えてください

丹羽「設計・施工で一貫した仕事をやっていきたいです。県内の同世代の大工仲間がみんな設計・施工の仕事を当たり前にやっていて、私が建築を志した理由も“自分自身で身を立てて生きていきたい”なのでやはりそうありたいです」

⎯⎯⎯ 最後に、丹羽さんにとって家づくりとは何でしょうか

丹羽「難しい質問ですね。関わる人みんなが、当たり前にある幸せに気づいて、感じて、そして育むということかなと思います」

「木で家をつくる」「土壁を塗る」「石場建てで建てる」といった手法や技術などの「何をやるか」も然ることながら、その先にある人間関係の大切さを感じる取材となりました。人想いで温かな笑顔の丹羽さんと一緒にいると、こちらも自然と笑顔になってしまいます。