前回は、一般社団法人 職人がつくる木の家ネット第一回総会 唐津大会の報告をお送りしました。今回は、総会初日である2019年10月5日に、九州の関連団体との共催により、唐津市文化体育館 文化ホールで開催した公開フォーラム「災害に学ぶこれからの木の家」の記録をお届けします。

会場となった、唐津市文化体育館

まず木の家ネット代表理事 大江忍より「地球温暖化が進行し、50年に一度と言われる自然災害が毎年のように起きている今、木の家づくりはどうあるべきかを、ともに考えましょう」との開会挨拶があり、続けて安藤邦廣さんの基調講演、ここ数年の災害被災地から4人の会員の事例報告、パネルディスカッションが行われました。以下、順を追って概略をお伝えします。

1948年宮城県生まれ。筑波大学名誉教授。里山建築研究所を主宰し、スギの森林資源を活用する板倉の家づくりを推進。東日本大震災以降、再利用を前提とした板倉応急仮設住宅に力を注いでいる。

「地震、雷、火事、おやじ」と言いますが、今も昔も人々の暮らしは気候変動による天災(地震・雷)や戦争などの人災(火事・おやじ)に翻弄され、それについて建築のあり方も変化してきました。

「日本建築は最初から木造だった」という思い込みもあるようですが、飛鳥時代まではむしろ、石舞台や明日香の宮など、石造りが目立ちます。朝鮮出兵をして大敗した「白村江の戦」の後、大陸から日本に攻め入られても防衛できるよう、多くの朝鮮風山城が西日本につくられました。これらも版築の石塁に囲まれた石造建築です。

版築の石塁が特徴的な、岡山県総社市の鬼ノ城

棟持柱に巨木を立て、屋根に茅を葺いた、森の象徴のような木造建築である伊勢神宮が建てられるようになったのは、飛鳥時代も後半の690年のこと。稲作の豊穣を願い、米倉を模した建物を20年おきに建て替える「遷宮」が定められ、以来、今日にいたるまでそれが続いています。海の向こうでの戦いより、稲作の無事や国内の平和を希求する時代が、このような木造建築を出現させたのです。

その後、都が奈良に移ると、国家の安寧を願い、東大寺大仏殿をはじめ国分寺が各地につくられ、木造文化が花開きます。

伊勢神宮内宮 御稲御倉(みしねのみくら)

より大きな都を京に開いた平安時代には、植林もさかんに行われるようになります。平安以前の地層にはスギ花粉が見つからないのに、その後の短期間のうちに広い範囲でスギ花粉が現れることから、自然に植生が広がるスピードを越えて、スギが人の手で植えられていったことが分かります。

最初に植林をしたのは修験道の行者たち。九州の英彦山(ひこさん)や、戸隠神社には、樹齢800〜1000年のスギが今も残っています。天にまっすぐ伸び、成長の早いスギに、人々は木材資源の調達だけでなく、祈りをも託したのです。

応仁の乱から一世紀以上続いた戦国時代には、数多くの木造建築が灰となりました。大量の大径木を要する築城ラッシュで木材資源は枯渇。ついには松江城の天守の柱に見られるような、細い柱を板で覆ってカスガイで止めつけた「包み板」=集成材を使わざるをえない状況になってしまいました。

日本で最初の集成材といわれる松江城の柱「包み板」

戦乱で焼かれた家を、成長の早いスギで再建したのが「数寄屋(スギヤ=杉家)」のはじまりです。数寄屋を原形とする「京町家」は、京都の木材供給地の北山でわずか20年で育つ細い部材で構成された、いわば「復興住宅」でした。

京や大坂の町家普請を支えた北山杉と、スギの見える大阪北浜の町家

(幕末から明治にかけて、緒方洪庵が蘭学を教え、多くの志士を育てた「適塾」)

300年間太平が続いた江戸時代には、数寄屋に端を発した杉普請+土壁の家づくりが、庭に面してより開放的なつくりに発展し、これが今の伝統木造住宅の基本となっています。

歴史の流れに関係なく繰り返し起きる天災に応じてきた知恵が、日本各地でみられます。長崎県の対馬では、台風と火事から身を守るために浜に「コヤ」と呼ばれる倉庫を建ててきました。屋根は石葺き、足元は石場建て。移築が容易な板倉で、普段は食料庫や作業小屋として使い、母屋が火災や台風で被災したときにはここに逃れてしのぎます。戦時中には、女子供を空襲から守るために、この「コヤ」を森の中に移築して住み、戦後、再び、元の場所の戻したそうです。

対馬の石場建て&石屋根の「コヤ」の群倉で有名な舟志集落。地面の不陸にあわせて、柱脚に石を積んで調節した石場建てが印象的。

富士山麓の根場地域でも、山津波に備えた「クラ」と呼ばれる小屋を山の中に建て、布団や漬物を保存していました。昭和40年の山津波で村が壊滅した時には、これが役に立ちました。主屋とは別の場所に建てた小屋を、普段は農作業や漁、山仕事、作業場、納屋などに使い、災害時には、そこに避難して過ごしたのです。平時から応急仮設住宅を備えていたというわけです。

西洋には、ロシアの「ダーチャ」やドイツの「ラウベ」のように、都市に住みながら田舎に自家菜園と小屋をもち、自給自足と都市生活を両立させる二地域居住の例があります。こうした小屋があることが、自然と乖離し、食料を依存しなければならない都市生活者の心の支えや自活力ともなっているそうです。天災の多い、そして自然と乖離した生活で人間が疲弊してきている今、こうした田舎の小屋の意義をあらためて見直してもよいのではないでしょうか。

戦災復興のために植林されたスギ林は国土の12%を占め、その森林蓄積はこれまでになく豊富な時代に入っています。樹齢50年ほどの人工林からとれる「中目材」は平角材や厚板を取るのに最適です。これらを活用し、災害に対処する「板倉応急仮設住宅」を提案し、実践してきました。

東日本大震災後に福島県いわき市に建てた「板倉応急仮設住宅」は、避難生活を少しでも心地よく過ごしていただく助けになったのでは、と思います。7年間の供与期間が終了となる頃に、西日本豪雨が発生。被災した岡山県総社市長からの要望に応えて、木の家ネットをはじめとする多くの大工さんの協力により、この板倉仮設を移築再生し、現在も活用していただいています。

いわき市に建てた板倉応急仮設住宅を解体し、岡山県総社市へ

スギ板を多用し、番付とそれを理解する大工の手があれば簡易に建築でき、解体移築して再利用が可能な「板倉」の小屋をつくることは、豊富な森林資源を活用し、多発する災害に対応するのに役立つのではないでしょうか。みなさんの理解と協力を得て、今後この技術を発展、普及させていきたいと思います。

1956年宮城県生まれ。地域の杉と、漆喰・和紙等の自然素材に依る住まいづくりを実践。森林見学会等により、住まい手が納得し愛着の持てる家づくりに取り組む。杜の家づくりネットワーク 代表。

ふるさとの石巻市北上町十三浜と仙台との二拠点で設計事務所を営んでいます。十三浜はホタテ、牡蠣、ほやなどが獲れる豊かな海辺で、私も漁師の子として生まれ育ちました。今でも漁業権をもち、季節には漁もしています。

自然豊かなリアス式海岸の海辺に、ササキ設計の北上事務所はあります。

私の住む十三浜相川地区では、東日本大震災の津波の第二波で、280世帯のうち160もの家屋が全壊しました。残材を片付けた後は、一面の基礎コンクリートしか残りませんでした。裏山をつたって高台に逃げる訓練を普段からしていたので、小学校児童や集落にいた人が全員避難できたことだけが、せめてもの救いでした。

地震発生時、私は内陸に居ました。家内から「子供を連れて高台のグランドに避難した」とのショートメールが入り帰宅を試みたのですが、その日は家から25kmほど内陸の河北で足止め。知り合いのところで不安な中、夜明かししました。

翌日、車で帰ろうにも、途中から橋は落ち、トンネルにがれきが流れ込んでいるような状況で、道は寸断。止むを得ず、途中のグラウンドに車を置き、2時間半歩いて、ようやく避難所までたどりつきました。後日、車を取りにいこうにも、道が復旧していないので、まずは車を置いたところまで徒歩2時間半。そこから内陸に走って、携帯を充電し、必要な連絡をとる・・そんな日々を送りました。

震災前後の十三浜の様子

避難所となったのは、ちょうど震災の翌月の4月からオープン予定だった、高台の子育て支援センターです。そこで、日本全国からの支援をいただきながら、地域の人々が我慢と努力とを積み重ね、電気もガスもガソリンもない中で2ヶ月間、共同生活で暮らしました。

食事づくりをはじめ、避難所の運営は共同で。沢からパイプを引いて、水を確保。

「田を拓いた時に沢水を引いたパイプが残っているはず」という年寄りの記憶を頼りに三日かかって水を引き、残材を薪に利用したかまどをつくり、バスタブで湯をわかすなど、知恵をしぼり、一人一人ができることをしました。人口減や高齢化で地域コミュニティーが崩壊しつつあるといわれてはいますが、人のつながりの底力がここに発揮されたと思います。

不幸にも津波の被害に遭い、家を失いましたが、人々が積極的に地域のために協力し合う、遠い祖先から続く地域コミュニティーを、自分たちが生まれ育った美しい故郷を失ってはいけないのだと実感しています。

震災から5年後、津波で流された自宅兼事務所があった場所に事務所を再建。

住まいは高台の集団移転地に、今年ようやく完成した。

そのためには、住んでいた地域に復興住宅を建設し、再び故郷に住める希望と、それまでの間、地域コミュニティが失われないような応急仮設住宅、仮設集落の建設が必要不可欠であると思います。

岡山県倉敷市児島で、木組み・土壁・石場建ての新築及び古民家改修の設計と構造計算を行っている。一般社団法人 職人がつくる木の家ネット 理事。

雨が少ないと言われてきた岡山で、高梁川に流れ込む小田川の堤防が決壊しました。これがその時の写真です。

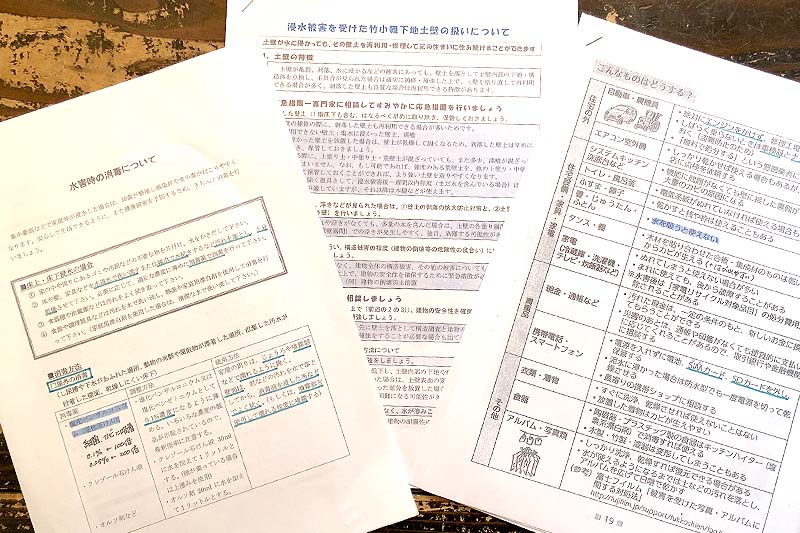

平成30年7月豪雨災害対応検証報告書(倉敷市発行)より

洪水は、単に水かさが上がるだけではありません。土砂やガレキが流れ込み、水が引いた中でも基礎の中には水が残ります。その水をバケツでかきだしたり、水中ポンプで抜いたりするのですが、これは大変な作業です。

平成30年7月豪雨災害対応検証報告書(倉敷市発行)より

私はこれまで土壁の家を多くつくり続けてきたので、西日本豪雨災害発生後、岡山県から土壁住宅や古民家について修復方法の相談を受けました。他団体からの協力をいただき、倉敷市でも緊急マニュアルを作り被災地に配布し、倉敷市で行った被害相談や現地調査にもあたりました。

岡山県建築士会倉敷支部が当時、時間のない中で急ぎ、作成した水害対応マニュアルです。倉敷市の相談窓口や避難所で配布しました。現在、本格的なマニュアルを作成中。

土壁が直せるのか?という相談には「まず、壁と床を撤去して構造体を水洗いし、消毒し、乾燥させてください。糊で貼り合わせた木質製品は、水につかってしまうとはがれてしまい、使えませんが、無垢の製材でできた構造体や建具・家具は、乾けば使えます」とお答えしました。

濡れてしまった壁土ですが、かかったのが雨水だけならよいのですが、現実には農薬や油なども入っているので、再利用はおすすめしません。竹小舞は再利用できますので、土をあらたに調達して塗り直すことができます。

畳を上げ、床下を乾かし、濡れた土壁の土を剥がして塗り直す。

写真右の合板を使った建具は、水を吸って反ってしまっているので廃棄した。

処分に困るのは断熱材です。最も悩ましいのが、構造体と分離し難い吹込み断熱。次が、濡れてぼわぼわになり、乾いても使いようのないグラスウールです。ボード状の断熱材は、まだ使いまわせることもあります。

「地震に強い家」なら、耐力要素や復元性能などを設計時に計画することで、建築側であらかじめ対応することもある程度できますが、水害に関しては立地に左右される要素が大きく、建築的にどうしたらいい、というわけにはなかなかいかないのです。自分の住んでいるところを、ハザードマップでチェックしておくことをお勧めします。浸水のおそれがある場合には、いざという時、どうに行動するか、家族で話し合っておくことが大事です。ハザードマップは各市町村の役場でつくっています。今回、真備町の被災状況と照らし合わせてみても、ハザートマップの情報は、かなり的確です。ぜひ参考にしてください。

建築に関していえば、水害がないとはいえないので、乾かせばまた使える無垢の木で作ること、断熱材をはじめとする建材は廃棄することになっても土に還る自然素材系のものを選ぶことは、やはりおすすめしたいですね。

1947年佐賀県武雄市生まれ。ハウスメーカー勤務の後、地域の気候風土にあった伝統木造に転換し、石場建てによる新築に取り組む。熊本地震に続き、昨年は故郷の佐賀県武雄市も豪雨被害に遭い、修繕可能な家づくりへの志向をさらに深めている。

熊本地震の死者はわずか50人。余震で多くの人が避難したあとに本震があったから、人的被害が少なかったのです。ところが、住宅のうち全壊(被災率50%〜)が24,919棟、半壊(被災率20%〜)55,610棟なのに、35,675棟もの住宅が解体され、かわりに軒も庇もなく、窓の小さい、仮設住宅のような四角い家がたくさん建っています。

その原因は、建物が半壊(被災率20%)以上であれば、自己負担なく公費解体してもらえるからです。まだ修繕できる家であっても公費で壊し、補助金を得て急いで新築した結果が、現在の熊本の風景です。同じだけの資金を修繕費にまわしていたら、救える家も多くあったと思うのですが…。

この民家は、公費解体された。十分再生できるのに…

私が設計した石場建ての住宅は、全壊判定でした。震度計を置いてある益城町役場からわずか200m西の地点ですので、計測震度で表現できるとしてよいでしょう。計測震度6.5(震度7)の前震と計測震度6.7(震度7)の本震で、建物が80cmも動きました。石場建て(足元にダボ入り)の9本の通し柱の足元が7寸を足固めでつないでいたので、矩形を保ったまま水平移動でき、建物の構造自体の被害は少なく、動いた分を曳家して戻し、修繕をしました。一本折れた柱も、添え柱をして補強。ほぼ元どおりの姿に戻りました。公費解体して新築をしても、ここまでの建物はつくれません。

添え柱をして補強をした、縁側隅の通し柱。

地震がおきれば家は揺れますが、壊れるのが床や壁の仕上げ部で、構造体が大丈夫なら、保険金の範囲で修繕が可能です。そのためには構造体が見えるようにしなければなりません、内外のどちらかを真壁にしておきましょう。構造が大壁で覆われ、中の被害状況が見えない建物は、修繕方法、見積りのしようがありません。修繕方法やいくらかかるか分からないから業者は「解体して新築する」を勧めるのです。

壊れたサイディングの下の基礎と建物との連結部分や、しわがよったり破れたクロスの下の壁はどのようになっているかわからない。古川さん曰く「布団の上から聴診器をあてるようなもの」

地震で地盤が揺れ、基礎が揺れ、基礎から建物に地震力がはいります。基礎と建物とが離れていれば、修繕は建物だけで済み、費用は抑えられますので、建物は石場建てにして、基礎緊結しないことをお勧めします。

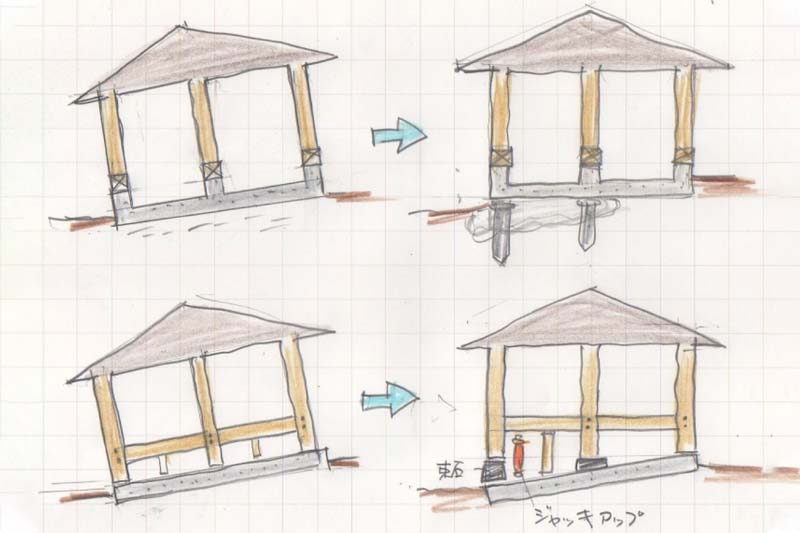

たとえば、液状化が発生して基礎と緊結された建物が沈下した場合、基礎からの嵩上げ工事からしなければならなくなり、500万円以上の費用がかかります。基礎は基礎、建物は建物と分離していれば、傾いた基礎はそのままに、建物だけをジャッキアップして水平にすることができ、より少ない費用で済みます。

瓦は重いから地震対策では良くないとの報道がよくなされますが、地域にあった、瓦施工ガイドライン工法に従って施工をすれば、台風や地震でもそう簡単に落ちるものではないことが熊本地震で実証されました。

建築素材のことも考えましょう。新建材だらけの家は、解体廃棄時に、土に還らない大量のプラスチックや石油製品を出すことになり、それが川を通じて海に流れ出れば、海洋プラ汚染につながりかねません。

真壁、石場建て、ガイドライン工法の瓦、自然素材。以上が、修繕が可能で、地球に負荷をかけない家づくりの要件です。「な〜んだ。昔ながらのあたりまえの日本の家かよ」ということです。

福岡県朝倉市生まれ。住宅・社寺・文化財等の木材を請け負う現代の木挽。西日本新聞にて『住まいのモノサシ』等を連載、木の魅力を発信した。九州大学大学院芸術工学府・博士後期課程。一般社団法人 日本板倉建築協会 理事、一般社団法人 職人がつくる木の家ネット 理事。

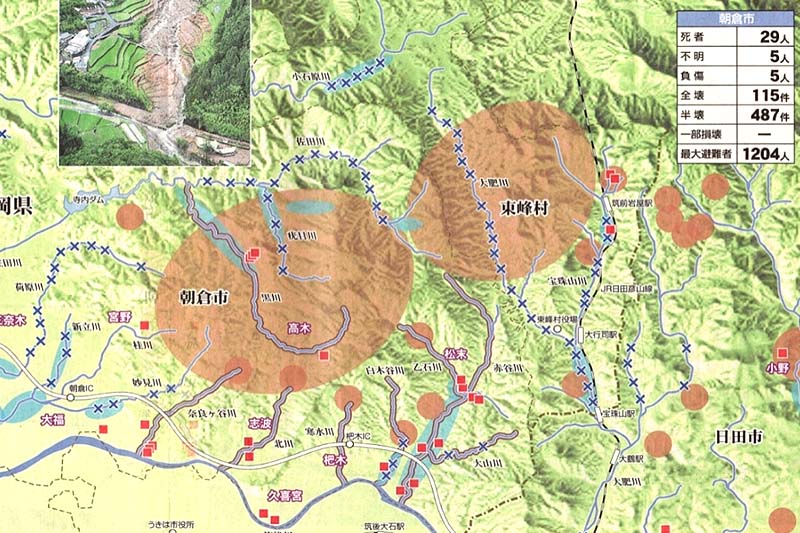

福岡県朝倉市の被害状況。

支流から流れ出し、凶器となった流木。

2017年の九州北部豪雨では、筑後川の中流域の英彦山南面で大きな被害がありましたが、うちの山も多くそこにあります。1日に約1000mm、しかもそのうち9時間で774mmという、短時間の猛烈に激しい降雨で、山々の支流から土砂がおよそ1100万立米、流木が21万立米も流されたと推定されています。

人工林、特にスギ林の管理が悪かったからこのような被害が起きたかのように、さんざん叩かれました。実際に地面の崩壊は、木が根を張るよりも深い層で起きていたのですが。とはいえ、スギやヒノキの大量の流木が支流から下流へと流れ出した結果として、人々の生活域の凶器となったのは事実です。

「もうスギはよか…」「人工林は伐採してしまえ!」さまざまな言葉にさらされ、本当に悩みました。木だって生き物。被害を受けている側なのですが、このようなことが起きるたびに悪者探しがはじまります。「スギが悪い」と、環境活動家からは特に批判にさらされがちです。

しかし、歴史を振り返ってみれば、何十年かに一度は、そんな豪雨が降っているのです。祖父の代の昭和28年にも大きな水害があり、製材所の本拠地が現在の場所に移転するきっかけとなりました。

「地元産材で災害復興を」なんてとてもいえない雰囲気もありましたが、とはいえ自分の役割を、大好きな山を放棄することはできません。私たち、山づくりや製材に携わり、人と木とをつなげる者は、どうしたらいいのでしょうか?

なぜスギが嫌われるのでしょう? そもそも、日本は樹種がものすごく豊富ですし、DNA的に多様性が高い日本人はそもそも、植生豊かな森を好むからではないでしょうか。その気づきから、スギだけを育てる「モノ・カルチャー」=単相林施業から脱却することを考えています。

具体的には、所有しているスギ林は間伐をくり返し、皆伐の時期になっても少ない本数でも良い樹を残し、遠い将来にはそれらが樹齢数百年の大木になることをめざします。スギは古木になれば、葉が樹冠だけになり地面に光が差し込むため、落葉広葉樹とも照葉樹とも共生できます。スギの古木を母樹とし、多様性のある、明るい美しい森が実現できることでしょう。

スギという木は、青森県から鹿児島県まで、樹齢千年を超えるものがあり、太平洋側でも日本海側でも、また標高の高いところにも生育しています。訪ね歩いてみると、スギの修験の森は、全国にありました。出羽の羽黒山。信州の戸隠神社。地元の英彦山も同様です。それらは、伐採することが目的ではないが、自然林ではなく、人が植えた人工林です。日本全国の人工林がこのような美しい森林になれば、世界でも稀有な価値ある森となるにちがいありません。

修験の山、羽黒山出羽神社表参道の境内林。石段に沿って山頂まで、

樹齢350〜500年のスギが500本以上連なる杉並木は、国の特別天然記念物。

人々のスギに対する悪い感情をポジティブに転換させることにも取り組んでいます。スギが流されてしまった谷には山桜を植えました。昨年の春には花をつけてくれて、心をなごませてくれました。九州大学大学院の知足准教授と共同で流木でつくったこの「朝倉龍」は「朝倉を苦しめてしまった流木が、水の守り神に姿を変え、今度は朝倉を守ってくれるように」と願いを込めたもの。新設された杷木小学校に寄贈しました。

流木からチェーンソーで削り出した朝倉龍

九州大学と協働する「災害流木再生プロジェクト」では「流木しおり」「流木グライダー」「松末の木と石の時計」などをつくり、スギの肌触りや香りを地域の子どもたちに感じてもらいました。そして、私自身のスギに対するネガティブな感情をポジティブに転換すべく、被災木を使った板倉の倉庫も構想中です。

流木しおりと、松末の木と石の時計

「もうスギはよか」と言われるたびに「杉岡」と音が似ているので、ギクっとしてしまうのですが、天災により、人が植えた山が崩れ、被害が起きるということ自体は、自然の営み。人智の及ばない、防ぎようがないことだと思います。森林には大きな防災機能があるのは確かですが、それにも限界があることを知った上でで「これから」を考えていくことが大切だと思います。

木の家づくりに携わるみなさんとの連携は、とても大事です。山の木を、デザイン面でも洗練された形で活用していける方法を、一緒に考えていければと思います。

スギを、木と工法とデザインから見直したブランド「SUGITALO」

安藤邦廣さんの司会で、さまざまな話が弾みました。そのうち、印象に残った発言をいくつかご紹介しましょう。

佐々木:古川さんが「地震で壊れたのではない。壊したのだ」とおっしゃっていましたが、まったくその通りです。多くのまだ直せる民家を解体におしやったのも「公費解体」制度です。美しい民家がたくさん壊されましたが、一軒でも救おうと努力し、震災後11軒を再生しました。古い民家に価値を見出さない持ち主と、活用してくださる方を結ぶのも我々の仕事ではないかと思います。

和田:「全壊認定→公費解体」があたりまえになってしまっている状況は、たしかにありますね。それでも「自分の家を土壁で再建したい」という被災者をサポートする若い大工さんが倉敷にいます。土を落とし、骨組みにして洗って乾かしています。2020年の春にワークショップ形式で土を塗り直す予定です。実際に自分達で土を塗ったりして直す過程を見てもらうことで「直せる」ということを多くの方に知っていただきたいです。

土をすっかり落として掃除をした家と、来年の土壁塗りに向けて練習のためにつくった小屋と大工さん

古川:災害から逃げることはできないのだから、修繕可能な家づくりをするべき。公費解体して新築する方が得に思えても、災害直後は工事費が3割増しなので、1500万円で建てた家の実質は仮設住宅とさほど変わらない。屋根の被害が少なく3年待てるなら、修繕する方が良い家になります。そのためにわれわれは、プロとして「いくらで直せるか」金額を出せるようでないといけない。いずれ、修繕のテクニックバイブルをつくって、みなさんに伝授したいと思います。

和田:災害時に全壊認定がでること自体は、罹災証明が取りやすかったり、保険がおりやすいというメリットはあるのです。それで、倉敷市では床上1.8m浸水で全壊と認定していました。けれど、それと修繕とは別の話。「全壊認定だから直せない」ということではなくて、直せるものを直したい人は、直していいのです。そのあたりの認識が浸透しておらず「全壊だからもうダメだ・・」となってしまいがちで、そのためにたくさんの土壁の家が公費解体されました。直せるものについて「こう直せる」と、プロとしてアドバイスしていく必要性を感じています。

杉岡:一般の人が木に対して関心をもっていないことが、スギ離れ、放置林の増加の要因になっていると思います。いくら木造住宅が主流だといっても、柱や梁の周りを壁で覆う「インナーづかい」ばかりで、木が見えていないから、木や森に心が向かないのではないでしょうか。

安藤:スギはもともと、国難をのりこえるために植えられました。江戸で大火があっても、山武から、西川から、天竜から、紀州から迅速に木材が調達され、大工が一気に街を再建したのです。産地に、災害に対応するシステムがあったのですね。

杉岡:祖父から引き継いだ山を、スギを母樹とした美しい山に育てていきたいと思います。そこから60年生のスギを間引いて、家づくりに使う。美しい山を持続していける住まいづくりってなんだ?というベクトルで考えてもいいのではないかと思います。

安藤:災害が続いていることで、みんなが大きな困難を感じています。しかし、日本人が本当の知恵を出し合う機会は災害だろうとも思います。専門分化され、対話がなくなっている中、分断や壁をこえていける機会ではないでしょうか。災害が続く中で、林業、製材、設計や施工を横つなぎすることで、日本の地域社会をつくりなおしていきましょう!

取材執筆=持留ヨハナ(モチドメデザイン事務所)