今回ご紹介するのは鳥取県の山下大輔さん。ご本人と同年代の職人さんに囲まれ、大工・設計・薪ストーブ事業を手掛ける山下さんは、どんなことを考え、どんな仕事をしているのか、あれこれ聞いてきました。

山下大輔さん(やましただいすけ・43歳)プロフィール

1980年(昭和55年)鳥取県生まれ。山下建築株式会社代表取締役。京都の建築の専門学校を経て帰省。父親が経営していた山下建築を継承し2018年に法人化。大工職人としてスタートし現在は設計や薪ストーブ事業も手がけている。

⎯⎯⎯ 山下建築の二代目でいらっしゃいますが、これまでの経歴を簡単に教えてください。

山下さん(以下敬称略)「建築士になりたかったので、高校卒業後に京都の建築の専門学校に入ったのですが、中退し鳥取に戻ってきました。そして父の知り合いだった重機関係の会社に入社しました」

⎯⎯⎯ 重機ですか!意外ですね。資格はいらないんですか?

「そこで“働くということ”を学び、資格もたくさん取らせてもらいました。その後に父のもとで大工修行を始めました」

⎯⎯⎯ 株式会社として法人化されたのはどういうタイミングだったのですか?

山下「2018年に父が病気で亡くなって急遽世代交代することになり、その機会に法人化しました。交代のタイミングは色々話し合って準備期間を設けていたんですが、突然だったので、数年間はバタバタでした」

⎯⎯⎯ それは大変でしたね。現在は何名くらいの方が働かれているんですか?

山下「法人化してすぐは3名でしたが今は若干増えて6名(大工5名、事務1名)です」

⎯⎯⎯ 順調に拡大されていますね。年齢層を教えてください。

山下「僕が一番上で、30〜40代の同世代ばかりです」

⎯⎯⎯ またまた意外!中心となって動ける職人さんが集まっていらっしゃる。お弟子さんの年齢層の空洞化で困っていらっしゃる会員さんも少なくありません。手塩にかけて育てた若い職人さんが、一人前になると巣立っていって… もちろん喜ばしいことではあるのですが、労働人口が少なくなってきているので、現実問題として厳しいという話をよく耳にします。

山下「そうなんですね。うちに来てくれているメンバーは今まで別の会社で働いていたり、個人でやっていたけど先を考えると不安だったりということで、声がかかることが多いです。僕自身は、父親と二人三脚で働いていた70代の方と父親に、大工仕事のほぼ全てを教えてもらいました。『おれは親方から習ったことをお前に伝える。お前は俺から習ったことを次の世代に伝えていってくれ。』と言われたのをよく覚えています。それをできるだけやろうと心がけています」

⎯⎯⎯ 求心力があるんですね。すごいことだと思います。

山下「いやいや。そんなことはないですよ」

⎯⎯⎯ 20年以上家づくりをされてきて、ターニングポイントになるような出来事があれば教えてください。

山下「“京都鴨川建築塾”ですね。仕事をはじめたばかりのころは怒られてばっかりで辞めたかったのですが、10年くらい経ってある程度現場を任せてもらえるようになって、設計に興味が出てきたんです。そこで、木造の設計や構造を深く教えてくれる“京都鴨川建築塾”に入塾して3〜4年通いました。そこから僕自身は設計や経営に力を入れて、大工仕事は大工さんに任せていくようなスタイルに変えていっています」

⎯⎯⎯ それはどんな理由からですか?

山下「他の地域はわからないですけど、鳥取だと工務店がまずあって、その仕事をする設計事務所がいて、大工がいるという分業の仕事が多いんです。そこを自分たちでトータルで行うことにより、施主様と近い距離でかつスピーディーにできると考えたんです」

⎯⎯⎯ 「大工さんに任せるスタイルに変えていっている」とのことですが、詳しく聞かせていただけますか?

山下「はい。現場ごとに担当の職人を決めて管理まで任せるようにしています。その方が意欲も責任感も出てきます。また、弟子を育成することはとても大切ですが、そこは施主様にとっては関係のないことなので、どれだけ仕事を上手に受けて、実際の仕事の中でやり方を覚えていってもらうというのが一番だと考えています。何でも自分でやれば早くできるかもしれませんが、近くまでしか行けれません。みんなとならゆっくりかもしれないけど、遠くへ行けると信じています」

作業場で墨付けをする大工の山口さん

⎯⎯⎯ なるほど。僕も一人で仕事をやっているのですごく響きました。では、施主様とのやりとりで気をつけていることはありますか?

山下「たとえば、断熱の方法ひとつとってもさまざまな考え方があるので、それぞれの施主様にとっての快適さ、イニシャルコストとランニングコストの配分など、実際に何十年もローンを支払う施主様の目線で深く考えるということを大切にしています」

⎯⎯⎯ ほかには何かありますか?

山下「もうひとつ転機となったことがあります。それは2017年に初めて自分で設計して建てた“賀露の家”です。施主様が求めていることと、僕がしたいこととがすごくマッチしたので、とても記憶に残っています」

賀露の家

ターニングポイントとなった思い入れのある住宅を案内していただいた。

上記2点 写真提供:山下さん

⎯⎯⎯ 家づくりをする上でどんなことを大切にされていますか?

山下「お客さんと近いところで、密に仕事をするように心がけています。それから、あまりこだわりすぎて、自分の可能性を狭めないように気をつけています。もちろん何かを突き詰めていくことは素晴らしいことなんですが、“これしかない”とか“絶対これじゃないだめ”というスタンスだと、自分で可能性の間口を狭めている気がするんです。いろんなことに対して自分の中の判断基準や尺度は持ちながら、できる限りお客さんの要望に応えられる方がいいなと思っています。

ここだけは譲れないというボーダーラインは現場現場で決めているんですが、そこに至るまでの選択肢はなるべく多く提案できるように努めています。どのプランのどこがよくて、どこがイマイチなのか。そこをしっかりお客さんに説明できるようにしたい。そのためには自分自身もしっかり掘り下げて勉強することも欠かせません。そうすればどういう形であれ大工という仕事は残っていくと思っています」

⎯⎯⎯ ボーダーラインは具体的にはどんなことでしょうか?

山下「木の家ネットの会員の方々は当たり前のことだと思いますが、天然乾燥材を手で刻むこと。あとは断熱材にはエコボードを使用するというあたりですかね」

隼福の家

築約40年の住宅兼事務所を住宅として改築中の現場。活かせる柱や構造材は残しほぼスケルトンになっていた。ここからどうなるのか楽しみだ。

左:この現場の責任者は大工の田村さん/右:断熱材にはエコボードを使う

既存の構造材を活かし新しい柱を継いでいる

左:40年前の面影を残す棟札(むなふだ)/右:7月には完成予定とのこと

南吉成の家

外壁は鳥取の土を使ったオリジナルの左官壁。

右:写真提供:山下さん

吉方町の家

更地ではなく木が生えていた土地に木を活かしながら新築の住宅を建てていく。外壁はGUTEX社のエコボードに左官材料を塗り直接塗装している。

左:吹き抜けの開放的なリビング/右:「破風(はふ)シャープに見せるように工夫しています」と山下さん

左:ここの責任者は大工の丸山さん/右:林の中に家が出来上がっていく

国府の家

平屋のような二階建て。

上記3点 写真提供:山下さん

写真提供:山下さん

⎯⎯⎯ 話が変わるのですが、目の前にある薪ストーブが気になっています。代理店をされているんですか?

山下「はい。スペインのPANADERO(パナデロ)というメーカーのストーブで、国内ディーラーであるPANADERO JAPANの鳥取での販売店になっています」

⎯⎯⎯ 結構採用されているんですか?

山下「新築の場合は結構採用していただいていますし、商品自体の問い合わせも多いですね」

⎯⎯⎯ ガラス張りが特徴的ですね。どんなストーブなんですか?

山下「普段みなさんがよく目にするストーブは鋳物製だと思うんですが、これは鋼板製なんです。鋳物のストーブの場合は割高な広葉樹の薪が必要になりますが、これは日本中にある針葉樹を広葉樹のようにじっくり燃やせる薪ストーブなんです」

⎯⎯⎯ それはメリットが大きいですね。欲しくなってきました。薪の手配はどうされているんですか?

山下「林業の方とタイアップして手配しています。ここ鳥取もですが、日本中に杉や檜などの針葉樹がたくさんありますよね。林業の方がこの木を切る時に、根本1mくらいの曲がったり太さが均一でないタンコロと呼ばれる部分が出てきます。このタンコロは価値がないということで、通常は山に放置してくるんです。それを薪としてアップサイクルしようという試みです。

この針葉樹の薪を少しでも多く使ってもらえたら、お客さんにとっては安価で燃料を入手できることになるし、林業にもプラスに作用して山も整備されてくる。そんな地域内循環ができたらいいなと思っています」

⎯⎯⎯ これからのどんなことに力を入れていきたいですか?

山下「働きやすい職場づくりをしていきたいです。職人さんは基本的に社員として採用して、しっかり福利厚生や保障を充実させて、家族含めてみんなが安心できる会社にしたいです」

⎯⎯⎯ ありがとうございます。最後の質問です。山下さんにとって家づくりとは?

山下「家をつくるということは、誰かの一生に一度の大イベント。そこには大きな責任があるので、より深くより真剣に考えて作り上げていくことが一番大切だと考えています。そしてその責任を全うすること。それに尽きるのではないでしょうか」

人と人。人と自然。目の前にある関係を真っ直ぐに見つめ、実直に答え導き出そうとする山下さん。

その一言一言から、静かながら熱い想いが伝わってきました。

山下建築株式会社 山下大輔さん(つくり手リスト)

取材・執筆・写真:岡野康史(OKAY DESIGNING)

コロナ禍を経て訪れた京都には観光客が溢れ(特にインバウンドの方の多いこと!)、活気に満ちていました。その人気を支えている理由の一つが、京都らしい町並みを形成している京町家の存在です。

今回ご紹介する大工棟梁の大下さんは京町家一筋。京町家に対する想いや魅力を語っていただきました。

大下尚平さん(おおしたしょうへい・43歳)プロフィール

1980年 京都府生まれ。株式会社大下工務店代表。京町家の復元改修、祇園祭の山・鉾組立などを通じて先人の大工の技術力の高さや知恵、そして作法を日々学んでいる。それらを自身の建築に活かし、“出入りの大工”を目指している。

⎯⎯⎯ はじめまして。早速ですが経歴や大工の道に進んだきっかけを教えていただけますか。

大下さん(以下敬称略)「父親が大工で毎日楽しそうに仕事をしていたので、それを側で見ていたら自然と自分も同じ道を歩むことになりました。トラックに乗せてもらっていろんな所に連れていってもらったのが楽しかったですし、刻み場として借りていた材木屋さんで、大きい丸太がその場で製材されて柱になって、父親が墨付けをして刻んでいくっていう流れを見るのがすごく面白かったのを覚えています」

⎯⎯⎯ 二代目でいらっしゃるのですね。大下工務店の始まりについて少し伺いたいです。

大下「大下工務店は、山口県から出てきた父が京都で大工修行を積み独立したのが始まりです。元々のお客さんが少ない中、僕ら三兄弟を食わしていかないとならなかったので大変だったと思います。当時は手刻みからプレカットへの過渡期で、うちはギリギリ墨付け・手刻みをしていましたが、父親からは『お前が墨付け覚えたらプレカットに変えるわ』みたいなことを言われていました。そんな時代ですね」

⎯⎯⎯ しかし今ではプレカットどころか、伝統的な京町家の改修を専門にされていますが、どういった変化があったのでしょうか。

大下「僕が父親と一緒に仕事をするようになった頃、仕事を組んでいた仲間や会社も徐々に代替わりしていき、同じ繋がりややり方だけをずっとやっていては立ち行かなくなると思い、僕は『手刻みで京町家の仕事を専門にするんだ』とグッと方向転換しました」

京町家

京都市内の昭和25年以前の木造住宅を「京町家」と呼ぶ。特徴は間口が狭く奥行きが深い、いわゆる「うなぎの寝床」と呼ばれる間取りで、商いと住まいを同じ建物で営む「職住一体」を基本とする。 実は「京町家」という言葉は昭和40年代の民家ブームの際に造られた造語であり、江戸時代には、町にある建物は形や生業に関わりなく「町家」とされていた。(出典・参考=Wikipedia)

⎯⎯⎯ ターニングポイントとなるような出来事があれば教えてください。

大下「25歳のとき、京町家作事組が運営している棟梁塾に入ったことですね。専門学校を出た後、うちの仕事も忙しかったので父の元で、“外の世界を見なあかん”とあちこち応援に行かせてもらっていたのですが、やっぱりそれだけではまだ狭い中にいるなと感じていました。そしてちょうどいいタイミングで棟梁塾の募集があったので、“これだ!”と申し込みました。

塾長であるアラキ工務店の荒木正亘棟梁、大工の金田さん(木の家ネットつくり手リスト)、大工の辻さんとの出会いが一番大きいターニングポイントだと思っています。この時、金田さんから木の家ネットのことを教えてもらいました」

⎯⎯⎯ 具体的にはどういったことを学ばれたんですか?

大下「京都で長年仕事をされてきた大先輩の棟梁から教わりました。継手や仕口などの大工技術の話ばかりではなく、広く浅くというと語弊があるかも知れないですが、『京都で棟梁としてやっていくには』ということを網羅的に学びました。大工のことももちろん学びますが、家づくりに関わる他職(襖屋さん・建具屋さん・左官屋さん・瓦屋さん・手傳さん・畳屋さん・板金屋さん・設備屋さんなど)の職人さんが、どういう仕事をしていて、どういうグレードの仕事があって…という話が主でした。

京都ならではの色々な老舗の職種の方、大店の旦那衆の方、沢山の借家をお持ちの大家さん、歴史ある花街のお母さん、お茶やお花の先生や、ものづくりの職人さんなどなど、いろんなお施主さんがいらっしゃいます。そういった方々と対等に会話するためには、広い知識・教養を持ち合わせていないと棟梁としてやっていけないんです。だから『お茶やお花も興味がないです』では通らないし、行儀が悪いと『大工さんチェンジ』ってなります(笑)ほんまに僕らのことをよう見てはる。でも、そんな中で信頼してもらえたら嬉しいですし、やりがいのある仕事につながりますね」

⎯⎯⎯ 京都ならではですね。お茶室のお仕事も手がけられるんですか?

大下「それがですね、今ではお茶室の仕事も少なからずいただいていますが、最初はもう全くわからなくて苦い思いをしたんです。というのが、この棟梁塾を運営している京町家作事組の事務局の改修に携わることになり、お茶室の炉を切ることになったんです。

天井から炉の中心に“釣釜”を下ろさなければなりません。そのためには天井に釣る“釜蛭釘”の位置を厳密に決める必要があります。ところが流派によって蛭釘の向きが違うんです。でも僕はお茶のことを全く知らないから、設計士さんとお茶の先生の会話について行けず、棟梁なのに蚊帳の外で釘一本打てなかった。もう大ショックでした。

『何のための棟梁やねん。これじゃ棟梁とは名乗れない』と思い、いよいよ茶道を習い始めたという訳です。そのときに荒木棟梁が言っていたことの意味が解りました」

京都市中京区釜座町|2011年

京町家の改修・修繕に携わる設計者・施工者が集まる技術者団体で、大下さんが学んだ棟梁塾の運営も担う。現在は大下さんが代表理事を務めている。明治時代の建物を大下さんを中心とした棟梁塾のメンバーで改修した。ターニングポイントとなった思い出深い場所、京町家作事組だ。

結構傷んでいた上に、京町家にそぐわないプリント合板のフローリングなどでリフォームされていたという建物を、何事もなかったかのように京町家然とした佇まいに生き返らせた技には脱帽だ。

緑の綺麗な前栽(中庭)は、以前は増築で子供部屋になっていた場所。1から作り直し元からあったかのように馴染んでいる。

左:京町家作事組の表札/右:「左官屋さんが何も言わずさりげなくしてはった」という格子窓

何気なく付いている天井の釜蛭釘にも物語がある(中・右 写真提供:大下さん)

改修前の様子(写真提供:大下さん)

⎯⎯⎯ 京町家と、いわゆる木の家・伝統建築とは一味も二味も違いがあって、そこがとても興味深いです。大下さんにとっての京町家の魅力とは何でしょうか。

大下「京町家は本当に面白い。碁盤の目のように区画された通りがあり、限られた土地にひしめき合って建てられた江戸時代の都市型住宅です。

大工目線で言うと、江戸時代の職人たちの知恵が詰まっているところが魅力ですね。狭小地において外から工事できない場合にどうやって内から工事するか。例えば数軒立ち並んでいる家のうち、真ん中の家が火事になったとしても、もう一回そこに同じサイズの家を隙間なく建てなきゃならない。それをやって退けてきたのが尊敬する京都の大工や職人たちです。

それと、京町家が好きなもう一つの理由が、苦労の跡を残さないところです。例えば、改修現場に入った時に、根継ぎにしてあるところを表から見たら『まぁシュッと一文字に根継ぎしてあるな』という感じなんですが、裏にまわってみたら実はすごい仕口がしてあったり。すごく立派な町家でも派手な装飾や晴れがましい職人の技を見せびらかさずに、しっかりと手間はかけてある。何かわびさびを感じさせるような佇まいがあるんですよね。

住む立場で言うと、耐用年数が長いことも魅力ですね。今の一般的な家の寿命が30〜40年くらいだとして、京町家や昔ながらの木の家の寿命は50〜100年。しっかりオーバーホールしてやれば、また50年100年と保ちます。昔の家って木竹と土、藁や紙や草など、自然に還るもので作ってあって、それしかなかったというのもあるかもしれないけど、やっぱりその造りが基本であり正解なんだと思います。SDGsに関しても、やっと周りが気づいて振り返ってもらえるようになってきて『今更?』という感じではありますが、振り返ってもらえる人や、選択肢として考えてもらえる人が増えるといいですね」

⎯⎯⎯ 母校の高等技術専門校で教壇に立たれていたそうですね。

大下「昨年と一昨年、教えに行っていました。僕が学生の頃は“伝統的な日本の家屋”と言うものは学びましたが、“京町家”なんていう言葉は一言も出てこなかった。それが今の子たちは京町家がどんなものなのかかなり理解しているし、『大切にして残していかないとダメだよね』という意識を持っているなと感じています。20年でそういう考えが地域全体に根付いたんだなと実感しています」

「枯れてると思っていた紅葉が生き返って「もみじの小径」という名前にまでなった。ここで野点のお茶会を開催したりもするんですよ」と大下さん

京都市下京区松原通|2019年〜継続中

五軒長屋の住居部分と9つの店舗が入居するテナント部分からなる町家集合体として人々が集っている。2019年のA工事以後、現在に至るまで継続的に改修を行なっており、京都らしい街並みが形成されている。京町家の魅力がギュッと凝縮された場所だ。

中央の路地を進むと立派なもみじのある中庭が出現する。

五軒長屋の町屋の全体を一気に工事したのはここが初めて。「隣の家と壁一枚なので、一軒ずつだったら出来ない全体の構造改修もしっかり裏表両方からできました」と大下さん

左:現在は9つのテナントが入居している

右:プロジェクトは今も続いている(写真提供:大下さん)

Before / After(写真提供:大下さん)

京都市中京区壬生馬場町|2022年

大下工務店が事務所としている京町家。吹き抜け部分に二階が作られ子供部屋になっていたが、建築当初の痕跡を辿り、元の準棟纂冪を復元した。通りからは想像できない大きな空間が広がる。

準棟纂冪(じゅんとうさんぺき)

お寺に準じる小屋組の意味。大店の火袋で側つなぎの上に牛梁や小屋束を見せる架構をいう。水平垂直の変形には効かないが、大型化した町家での2階荷重のバランスを整える意味をもつ。(出典:京町家作事組WEBサイト)

狭い路地から一歩踏み入れると広々とした空間が現れる

7mあるという“牛曳梁”がまっすぐ伸びる

左:吹き抜けに二階が作られ子供部屋になっていた

右:痕跡をたどり7mの牛曳梁を入れた。この長さのものを後から入れるのは至難の仕事だった(写真提供:大下さん)

牛曳梁の加工の様子(写真提供:大下さん)

⎯⎯⎯ 京町家であるが故に大変なことはありますか?

大下「昭和・平成くらいの時代に一度改修してあって、鉄骨でフレームを組み直しているような京町家が結構あります。当時は最先端の技術と称され良しとされた改修であっても、またそれを元に戻すような作業が必要になり、改修の改修をするという無駄なことをしなければならないので、本当に勿体無いなぁと思います。開けてみると通し柱や大黒柱を切っちゃっていて、『これ直すんやったら一から建てたほうが…』ということもありますが、『直せへん京町家はない』と僕は言い続けています。どんな京町家でも柱が一本でも残っていたら直せる。そう考えています。

⎯⎯⎯ 大切にしていることやモットーを教えてください。

大下「“出入りの大工になる”ということをとても意識しています。仕事を始めたばかりの頃はお施主さんと密な関係を築くような機会が少なかったんです。やっぱり手がけた家を長いこと見ていかければならないという責任感があります。また、大きな改修をする際は、住みながらでは難しい工事も多く、タイミングがとても大事になってくるので、日頃から出入りしてメンテナンスしていれば、その時期を見極めやすくなります」

⎯⎯⎯ かかりつけ医みたいな感じですかね。近くにいると心強いでしょうね。

大下「そうそうそう!ちょっとした雨漏りとかも、放ったらかしてたら絶対あかんことになるし、白蟻も呼ぶことになる。そういうところを見つけたり、反対にこうした方が長く保つという方法を見つけて提案したりしています」

⎯⎯⎯ 木の家ネットなので、木のとこについて伺います。木材へのこだわりや想いを教えてください。

大下「こういう仕事なのでもちろん僕も木が好きで、金田さんから木に対する知識や買い方などを教えてもらって市に行ったりもしています。以前は『いいグレードのものや珍しいものも集めておかなあかん』と思っていましたが、最近はちょっとこだわりも緩くなってきました(笑)『これじゃないとあかん』ではなく『あるもんで建てる』という精神が京町家には息づいていますし、無理して高価な木を手にいれるというのは減ってきました。

棟梁塾で教えていただいた「千両の大店も裏は古木」という言葉のとおり、京町家は建築時から転用材や古材が沢山使われてるのと、近くの山の杉や桧や松の材木が主に使われてます。とはいえ、グレードの良い家にはグレードの良い木が使われているわけなので、そういう木や仕入れルートは持っておかないとならないですが、地場にある木を使って建てたり直すことが大事だと最近は思っています」

⎯⎯⎯ これからの構想や展望などがあれば教えてください。

大下「京町家を新築で建てる。これですね。技術的にも材料的にも、僕らの周りの大工さんや職人さんなら、もういけるという自信はあります。あとは京都市内でそれを実現するためには法的なところを行政と一緒にクリアしていかなければなりません。これは京都の建築業界・工務店業界全体の展望になるのかもしれませんね。

“平成の京町家” “令和の京町家”ではなく、120年前に建てたものと同じ“本物の京町家”が、同じ工法で京都の町中に建てることができたらいいなぁ。町並みが戻せたら一番いいですね」

⎯⎯⎯ 素晴らしいですね、ぜひ見てみたいです。最後の質問です。大下さんにとって京町家とは何でしょうか。

大下「んー難しいですが、京町家は連綿と続いてきた先人の知恵と伝統的な匠の技術の結晶だと思うんです。そしてそれを直すことによって最初に建てた大工さんや直してきた大工さんと会話している感覚が生まれます。そこがいいと思うなぁ」

京都の歴史が刻まれてきた京町家。そこには建築物としての価値だけではなく、自然との共生、環境配慮、職と住の融合、コミュニティなど、私たちが見つめ直すべき暮らし方や魅力が詰まっている。大下さんはそんな京町家の改修に情熱を燃やし、さらに新しい価値観とともに京都の町並みを次の世代に伝えようと奮闘している。

しかし決して苦労話にしてしまわないのが大下さん。さすがは京都の棟梁だ。

大下工務店 大下尚平さん(つくり手リスト)

取材・執筆・写真:岡野康史 (OKAY DESIGNING)

あなたの周りに「しんどいんです」「やらなあかん」と切羽詰まったような状況を、なぜか嬉しそうに笑顔で話せる人はいませんか?それはきっとその先にある未来を思い描けている人だから。そして周りの人を安心させ笑顔にする力を持っている人物である場合が多い。今回紹介する竹内さんはまさにそんな人だ。

写真提供:竹内さん

竹内直毅さん(たけうちなおき・45歳)プロフィール

1978年(昭和53年)岡山県生まれ。株式会社竹内建築代表。島根大学生物資源科学部を卒業後、兵庫の工務店、木の家ネット会員でもある宮内建築(滋賀県)宮内寿和さんのもと大工修行を積み、2015年に独立。2022年4月には法人化。京都・滋賀を中心に、木造新築・リフォーム・古民家改修など、幅広く仕事を手掛けている。

⎯⎯⎯ 島根大学 生物資源科学部のご卒業とのことですが、生物資源科学部とはどのようなことを学ぶところなんですか?

竹内さん(以下敬称略)「平たく言うと林業ですね。森に入って木の樹種の名前を調べたり、森林自体の管理について学んだり、森林組合などと関係を築きながら、森のことを全部をひっくるめて勉強しました」

⎯⎯⎯ そこからなぜ大工の道に?

竹内「森林について学ぶ中で、日本の森林がすごく荒れていて、国産材もどんどん使わないといけないという現状を知ったんです。そこから、どうやったら木に携われるような仕事に就けるかなと思うようになりました。

卒論のための取材で、兵庫の氷上郡(現 丹波市)の、とある家を訪れたんです。そこはジャーナリストの青木慧さんという方が作った【山猿塾】と呼ばれる場所でした。青木さんは自らすぐ近くの山から木を切り出してきて、家も全て自分で作ったという、すごいおっちゃんでした。

そのご縁で青木さんから近くの工務店を紹介してもらって、トントン拍子で弟子入りさせてもらいました」

⎯⎯⎯ ということは、大工の経験は全くない状態で受け入れてもらえたんですね。

竹内「そうなんです。父親は公務員ですし、親の後を継いでというような形ではないですね。とにかく木を扱う仕事がしたかったという想いと、自分の家は自分で建てたいという想いを持ち始めていたので、それだったら『もう大工しかない』と決心していました」

⎯⎯⎯ そもそも木や環境に興味を持たれたのはどうしてなんですか。

竹内「思い返してみたら、子供の頃に毎年1回くらいの頻度で3家族くらいで山小屋に泊まりに行ってたんですよね。そこでの経験が自分の中に残っていて、今に繋がっているんだろうなと思います。その山小屋というのが本当に山の奥の方にあってポツンと立ってるんです。一緒に行っていたメンバーの方々がセルフビルドで建てられたそうなんですが、大工でもない素人ばっかりで、しかも2階建ての山小屋を作るって、今考えたらよく建てられたなと驚きしかありません。

森の中で遊んで、木に登ったり、山小屋の中に入っても丸太にぶら下がってみたり、そこで触れるものは、もう本当に木ばっかりだったんですよ。近くの川には冷たくて綺麗な水が流れていて、そこでスイカを冷やして食べたり、焚き火を囲んでイノシシを食べたり。そういう子どもの頃の経験がやっぱり影響しているんだろうなとしみじみ思います」

⎯⎯⎯ いい経験ですね!話を脱線させてしまいすみません。そして修行時代を経て、木の家ネットの会員でもある宮内建築さん(宮内寿和 つくり手リスト)に入られたんですよね。どういった経緯だったのでしょうか。

竹内「ある日【住まいづくり読本】という本を本屋さんで見つけて、それを買って読んでいたら、滋賀県でも伝統構法で手刻みで家を建てているところがいくつもあって、その中で特に気になった宮内建築に突撃で電話をかけてみたんです。そうしたら『来てもいいよ』と言ってくれたんです」

⎯⎯⎯ 手元の資料によると、宮内建築で10年勤められたそうですが、その間どんな成長があったのでしょうか。

竹内「壮絶の一言ですね。厳しいけど、いろいろ任せっきりにしてくれるので、もう自分でやらないとならないので、どんどん仕事を覚えていけるような環境でした。だからものすごく経験になったし、成長できたと思います」

⎯⎯⎯ 一番成長できたと思うことは、どこだったんですか?エピソードがあれば教えてください。

竹内「自分の精神的なところですね。修行をはじめて3〜4年頃で『仕事せな仕事せな。やらなあかん』という思いに駆られたある日、ずっと乗らせてもらっていた親方の軽バンを自分のメンテナンス不足が原因でオーバーヒートさせてしまったんです。故障させてしまったのにも関わらず、僕は仕事のことで頭がいっぱいで、次の日、自分の車で仕事に行ってしまったんです。親方から『自分のことしか考えてへん。周りに気を遣えてない。いっぺんやめとけ。何で怒られてるんかよう考えてこい』と無茶苦茶叱られました」

竹内「それからしばらく自分と向き合う時間になりました。仕事に対する姿勢・人間関係・気遣い心遣い・自分の精神的なことなど、いろいろなことを考えさせられました。結局、自分のことしか考えてなかったんですよね。もちろんそれ以外にもいろんなことを学んで、経験させてもらって、あちこちの建築を見に連れて行ってもらったり、はっきり言って感謝しかないです。今の僕があるのは宮内建築にいたからだと断言できます。あの時、突き放してもらったことが、独立するときの原動力になったと思っています」

⎯⎯⎯ なるほど。そして2015年に独立。今年で8年ですが、特に思い出に残った仕事や、ターニングポイントがあれば聞かせてください。

竹内「今から5年くらい前にやった自宅の改修ですね。計画も解体も、もちろん業者さんの手配や打ち合わせも、全部自分一人でやらないとならなかったですし、その間、当然収入は入ってこないので、早くしないといけないというプレッシャーもあり、無茶苦茶しんどかったです」

ご自身で漆喰を塗ったという玄関の壁には、家族みんなの手形が当時の想いを今に伝えている

⎯⎯⎯ しんどいながらも『自分の家を自分で建てたい』という夢は叶ったわけですね。お仕事はどんな案件が多いですか?

竹内「戸建ての木造住宅がメインです。最近はたまたま新築が多いですが、改修やリフォームと半々くらいです。エリアとしては滋賀県内はもちろんですが、京都の方から頼まれることも多いです。一軒やっていると、お施主さんからの紹介だったり、現場近くの方から声をかけていただいたりして、特定の地域に現場が集中する傾向にあります。ありがたいことですね」

⎯⎯⎯ お施主さんとのやりとりで心に残っていることはありますか?

竹内「もうやっぱり笑顔で喜んでくれて、『またお願いするわ』って言ってくれた時の笑顔が忘れられないです。あと『大工さん』じゃなくて『竹内さん』と名前で呼んでもらえた時も本当に嬉しいですね。

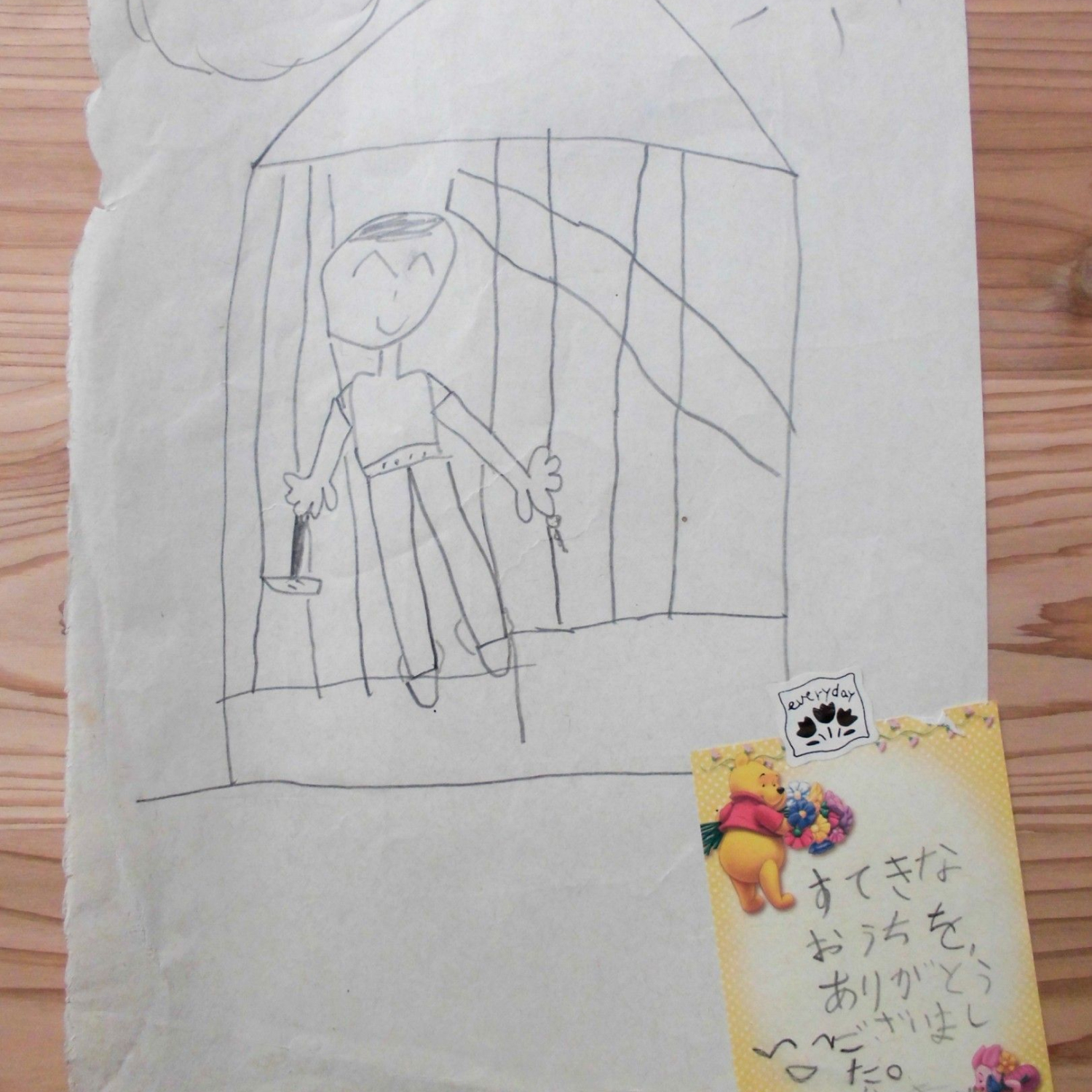

独立前に、“おうちを建ててくれてありがとう”と書かれた絵付きの手紙を、お施主さんのお子さんからもらったのですが、それが宝物でずっと残してあってたまに見返して励みになっています」

大切にとってあるお施主さんのお子さんからの手紙(写真提供:竹内さん)

ここで、竹内さんの最近の取り組みを3つご紹介する。1つ目は現在滋賀県内で取り組まれている宿泊施設のお仕事。2つ目は昨年完成した京都市内の戸建て住宅。3つ目は大津っ子まつりでの「子供建前」の活動。いずれも竹内さんのお人柄や仕事に対するスタンスを垣間見ることができた。

旧街道沿いで一際目を惹く粋世

当時の職人の息づかいが感じられる

昭和8年に建てられた米殻商の町家を改修した宿。2017年には登録有形文化財に指定され、大津の伝統と文化を今に伝える貴重な場所だ。今回、竹内さんが担当されているのは、裏手に拡張される宿泊棟で、他の大工さんと協働で受け持っている。

決められた仕様の中でも可能な限りの職人技と知恵を振り絞る

竹内「大工によって仕上がりに大きな差があってはいけないので、お互いの仕事ぶりを見ながらコミュニケーションを密に取ることは欠かせません。またプレーナー(自動カンナ盤)仕上げの指定だったのですが、カンナに比べるとやっぱり仕上がりが綺麗ではないので、手でカンナがけしています。自分なりのできる限りのこだわりです」

現場の窓からは母屋がよく見える

2022年7月竣工。古くから住んでいたお宅の建て替えで、設計は同じく木の家ネット会員の川端眞さん(つくり手リスト)。お施主さんと川端さんとは10年以上の付き合いでプライベートでも仲がいいとのこと。今回、川端さんから竹内さんに依頼があり木の家ネットの会員同士での協働が生まれた。お施主さんご夫婦にもお話しを伺った。

⎯⎯⎯ 竹内さんとお施主さんとの何気ないやりとりを見ていると、気心の知れたリラックスした雰囲気を感じます。どんな現場でしたか?

施主 奥さん「竹内さんは町内でも人気者で『工事が終わったら会えへんようになるのが寂しいわぁ』と声をかけられるほどでした」

施主 旦那さん「川端さんから『コミュニケーションが取りやすい人と一緒にやりたいなぁ』とのことで竹内さんを紹介してもらいました。気さくで話しやすくスムーズに進めてもらえました。おかげさまで、とても快適です!」

竹内「ありがとうございます。現場でも、ご近所でも仲良くやれるのが一番です。人間関係がギスギスしていたらみんなやりにくいですし、いいものもできないです。何かあったらすぐにいってくださいね!まだ建って日が浅いので、特に最初のうちは木が反ったり乾燥したりすることなどによって、パキパキ音がしたり、動いたり、隙間ができたりしますので」

⎯⎯⎯ 頼もしいですね。気軽に相談できる関係で素敵です。

竹内「何もかも上手くいくことばかりではないですし、失敗することもあります。けど、そんなこともひっくるめて最後にはみんなが笑顔でいられるのがいい現場・いい仕事なんじゃないかと思います」

竹内さんの考えで階段の手摺りには錆丸太(さびまるた)を使用。

まんまるではない、微妙な凸凹のニュアンスのおかげで手によく馴染む。

床と階段の板のラインがピッタリ合っている。

図面にはないような、繊細な部分の丁寧な仕上げが、全体の完成度を底上げしている。

多くの子供たちが集まり、とても盛況だったそうで、来年もまた取り組むそうだ。

つい先日の5月21日、大津市の皇子山公園で開催された「大津っ子まつり」で建築組合青年部の活動で「子供建前」実施した。子供たちに大工の仕事を実体験してもらい、少しでも家づくりの楽しさを経験してもらおうという試みだ。

⎯⎯⎯ 家づくりで大切にしていることやモットーを教えてください。

竹内「モットーとして考えていいのかわからないですけど、“もうちょっと頑張ってみよう”です。『これでいいかな。しんどいしやめようかな』と思うようなところを、もうひと踏ん張り頑張ってみるようにしています。お施主さんが気にもしてないような、些細で目に見えない部分かもしれないけど、やっぱり後々の仕上がりの良さに繋がっていくと信じています。お施主さんのためでもあるし、自分自身の達成感にもなりますから。手を抜いてしまうと、後で絶対気になるし、自分に負けてしまうような気がします。職人と呼ばれる人はみんなそうなんじゃないですね」

⎯⎯⎯ 株式会社にされていてホームページもしっかり作られていますね。ビジョンや方針を明確にお持ちなのかなと感じたのですが、これから先の展望について聞かせていただけますか?

竹内「職人不足のご時世なので、一人でも大工を育てることができたらいいなと考えています。株式会社にしたのは、福利厚生面の充実を図り安心して働いてもらえる環境にしていきたいからです。ホームページを作ったのも同様の理由で、求人募集の間口を広げつつ、お客さんにも家づくりについてしっかり知ってもらいたいと考えたからです。

5年後10年後には、どの職種も人手不足に陥ることは目に見えていて、大工の中でも木で手刻みでということになると特に少なくなります。個人でどうにかできる問題ではないとは思いますが、何とか一人でも大工職人を育てたいと考えています」

⎯⎯⎯ 最後に、竹内さんにとって家づくりとは何でしょうか?

竹内「笑顔になること、笑顔にすることですかね。まずは自分がイメージしたものを、自分の手でつくれるということが楽しくて家づくりをやっています。それが単なる自己満足に終わることなく、お施主さんをはじめ、職人の仲間や関わってくださる業者の方、みんなの笑顔が見えた時『よかったなぁ』と心から思えます」

竹内建築 竹内直毅さん(つくり手リスト)

取材・執筆・写真:岡野康史 (OKAY DESIGNING)

質問への答えはどれも飾り気がなく、まっすぐ。

そんな田中龍一さんは、かつて高校球児だったと伺って、大いに納得しました。尊敬する棟梁のことや大工仕事に対する思いを語る目はキラキラと輝いていて、きっと白いボールを追いかけていた頃と同じように、理想とする大工の姿、技術、お客様に喜んでいただくためにできることを探求しているのだと感じました。田中さんの“職人道”そして何よりも誠実な“職人魂”に触れてみてください。

鉋削り日本一の棟梁のもとで磨いた田中さんの技術。薄くて綺麗な鉋くずがふわりと舞うと、なんともいい香りが広がる。

田中龍一さん(たなかりゅういち・43歳)プロフィール

1980年2月13日、長崎県諫早市出身。高校卒業後、地元の(有)山口工務店に入社し大工修行に入る。4年の修行と1年の奉公の後、大阪府の(株)鳥羽瀬社寺建築に入社。寺社などの文化財の修理に携わり、伝統技法や建築の歴史を学ぶ。和風建築、数寄屋建築による新築住宅の技術を学ぶべく神奈川県茅ヶ崎市の甘粕工務店に入社し、繊細な大工仕事の教えを受け、2013年に独立。相模国一宮である寒川神社のお膝元で田中大工店を開業。

講師として参加したワークショップで、子どもたちと一緒につくった木の家の建具。「自分が幼い頃に触れた職人さんの手仕事の見事さを、少しでも子どもたちに伝えられたらと思い、心をこめて作業をしました」

⎯⎯⎯ 大工さんになろうとお決めになったのはいつ頃ですか?

田中さん(以下敬称略)「学生時代、小学校4年生から高校3年生まで野球部で、プロに憧れて上手くなりたくて夢中で練習していました。けれどもその夢は叶いませんでした。父が左官や塗装の職人をしていて、子どもの頃から現場にはよくついて行きました。職人さんたちが生き生きと働いていて、自分のことをみんなで可愛がってくれて、職人の世界に馴染みがあったということが、この仕事に就くきっかけになったのかもしれませんね。プロ野球選手になるという目標がなくなり、高校卒業間近になって、就職のことを考えなくてはならなくなりました。その時にふと、子どもの頃に遊んでくれた大工さんたちのことを思い出したのです。彼らのように生き生きと物づくりをする仕事がしたいなと思い、どうせ家づくりに携わるなら、花形の大工になろうと決めました。父に相談をして、父の取引先の山口工務店へと弟子入りしました」

⎯⎯⎯ 大工修行がスタートして、いかがでしたか?

田中「今では工場で事前にカットされた材木を使うプレカットが主流ですが、その頃は、伝統工法、在来工法などにかかわらず、家づくりはすべて大工さんが材木に墨付けをして手刻みで加工しているという時代でした。

弟子に入ったばかりの頃は当然右も左もわかりませんでしたが、それでも加工場から現場に運ばれたその材木一つ一つが間違いなくピタッと組み合わさって家が建っていく光景は衝撃的で、大工の世界に引き込まれていきました。

僕は興味がわくと、『知りたい、自分もできるようになりたい』と好奇心のままに動いて、夢中になるところがあって。技術を磨くことばかりを考えて、“今“にたどり着いた気がします。

自分だったら、木材が組み合わなかったら何かが間違っていたらと心配で仕方がないだろうなと感じるような時も、現場を仕切る棟梁は毅然としていて、とてもかっこよくて、憧れました。

やはり棟梁も人間ですから、内心はドキドキしていたのではないかと、今ならわかります。大工はお酒を飲む人が多いのですが、きっと隠していたドキドキの緊張を解きほぐしたいという気持ちもあるんでしょうね(笑)」

⎯⎯⎯ ということは、田中さんもお酒がお好きなんですね?

田中「ははは。その通りです」

⎯⎯⎯ 長崎から大阪の工務店に移られたのは、どういう理由からですか?

田中「4年間の修行期間が終わって奉公という形で仕事をしていた1年間で別の大工の世界も見て、経験して勉強したいと思いました。きっかけは神社やお寺で、その建物の軒の深さに気づいて、日本の建築のことをもっと知りたいと感じたことです。

自分がつくっている一般的な家の軒がせいぜい80センチくらいなのに比べて、神社やお寺の軒は2〜3メートルもあったりするのです。それらを、『どうしてこんなにうまく支えられているのだろう? そもそも使っている木の柱もすごく大きいのに、これをどうやって組んだのだろう?』と、知りたいと強く思うようになりました。

知人の大工さんに相談したら、関西地区の重要文化財に指定されている社寺などの修復をしている鳥羽瀬社寺建築を紹介してくれて、お願いして入社しました。ご縁をつないでいただいたことはとてもありがたいと思っています」

⎯⎯⎯ 重要文化財! そういった貴重な建物に触れる機会を得たのですね

田中「重要文化財であろうと新築の家であろうと、一生懸命やることには変わりませんし、それぞれにやりがいや学びはあります。ただ、300年や400年前の社寺は大きな材木も機械などを使わずに持ち上げて組み上げているわけで。修理の作業をしていると、昔の大工たちがまさに命懸けでつくっていたことが伝わってきて、とても感動しました。

当時の職人さんの道具の跡や考え方、建物に対する思いなどが、実際にその建築物に触れていると感じることができます。その正確で誠実な仕事ぶりは、本当にすごいの一言しかありませんでしたね。

そしてその職場には全国から腕利きの大工、とてもやる気のある見習いの方も集まっていたので、自分もこういった人たちに負けないようにと毎日励んでいたことを、今もふと思い出します。もともと負けず嫌いな面がありましたからね。やっぱり若かったなぁと、若いから頑張れたんだなぁと思います」

田中さん愛用の道具と自作の道具箱。道具箱は機能性にも優れていて、鉋を縁に引っ掛けて立て、すぐに手に取れるようになっている。長い間大切に使われている様子が伝わってくる味のある色合い。

⎯⎯⎯ そこから、今もお住まいのこの神奈川県にいらっしゃるのですよね。どのようなきっかけからですか?

田中「テレビで鉋削りの日本一を決める大会「削ろう会」を特集したドキュメンタリーが放送されていて、たまたまそれを見たんです。優勝者の甘粕工務店の甘粕棟梁が紹介されていて、その技術の見事さに釘付けになりました。

本当に鉋の削りくずは薄くて綺麗だし、鉋の刃の研ぎ方が吸い込まれるような感じで、ピタッと研いであって。だからこそ、あの繊細な削りができるんですよね。

自分ももっと技術を磨きたい、せっかく覚えた伝統的な建築に関する知識を新築の家づくりで生かせるような、そういう仕事ができないかと思っていた時でした。

甘粕棟梁のもとで働きたいと、すぐに連絡先を調べて電話をしたんです。入社を認めていただき、神奈川県に引っ越しました」

⎯⎯⎯ 日本一になるような棟梁はやはり厳しい方でしたか?

田中「厳しいのはもちろんでしたが、物知りで繊細な方でしたね。甘粕工務店では和風建築とくに数寄屋建築のつくり方や、現代の住宅建築も勉強させていただきました。

ただ家をつくるだけでなく、他の職人さん、建具屋さんや畳屋さんも働きやすいように、きちっとした下地をつくるのが大工の仕事だということ、そして“収まり”をつねに考えるということを厳しく指導されました。

もう一つ、ここで大きな出会いがありました。木の家ネットに所属されている建築士の日影良孝さんです。

甘粕工務店がよく仕事を請け負っていたので、僕も日影さん設計の家づくりに加わっていたのですが、伝統的な木や土の家に現代の感覚も取り入れられていて、他にないような美しさと癒される感覚があるのですが、そのぶん技術力が必要なんですね。ですから、大工としてはやりがいがあって、関われることは大変ありがたいことです」

田中さんが初めて棟梁を務めた「北鎌倉の家」。設計は木の家ネット会員である日影良孝さん。八王子にあった家を北鎌倉に移築し、2つの座敷を原型復元させ、新しい座敷を中心に新築部分を増築した。

⎯⎯⎯ 建築士の日影さんとは、たびたび一緒にお仕事をされたのですか?

田中「大工10年目になっていよいよ新築一棟を棟梁として任されることになったのですが、それがまさに日影さんの設計のものでした。限られた土地であっても、狭いと感じることのないように工夫されたデザインで、そのぶん技術も求められました。

先ほど、弟子時代に憧れていた棟梁も、毅然として見えて木を組む時にはピタッとはまるか心配だったんじゃないかと話しましたが、僕自身がまさにそうで、心配で不安で夜も眠れませんでしたね(笑)。

職人さんたちの力を借りて、おかげさまで無事につくりあげることができて、この経験が自信になって、その後に独立を決心することができました。

じつは独立して最初にいただいた新築の仕事も日影さんの設計でしたし、大工仕事の他にもとてもいい経験をさせていただいています」

⎯⎯⎯ どのような経験ですか?

田中「鎌倉みんなのけんちく学校で開催している「職人のわざを楽しむ けんちく体験ワークショップ」の大工仕事の講師です。木和堂さんといって、木材コーディネーターさんを中心に、「日本の森と暮らしをつなぐ」というテーマで活動している団体が、子どもたちに森林や木の家づくりについて学ぶ機会を設けようと始めた取り組みです。

対象は小学校3年生以上の子どもたちなのですが、木を切り、小さな木の家をつくるまでを体験してもらいます。日影さんは設計のことを教えていらして、僕にも声をかけてくださったんです。

小さくても本物の家ですから、それが自分の手でつくれるということには、感動があるからでしょう。子どもたちが大工仕事に夢中になってくれて、その姿を見るのはうれしいですし、自分は魅力のある仕事に就いているんだなと力をもらえますよね」

左:オーストラリア人お施主さんから修復を依頼された100年以上前につくられた茶室。 右:古い建材をとことん生かし、ガレージとして復活。

左:ご近所の家の洗面台のリフォーム。 右:一枚板を使用し、モダンで優しい印象に。

左:墨付けを実演してくださった田中さん。 右:田中さんと奥様の美香さんの手。「結婚の決め手は、まさに主人の“手”でした。ちゃんと仕事をしている人の手だなと思ったんです」と美香さん。

⎯⎯⎯ 今まで色々なお仕事をされてきていると思いますが、とくに「これが転機になった」というお仕事はありますか?

田中「田中大工店はそもそも地縁のない神奈川県で始めましたから、“地元のお客様”はゼロの状態からのスタートです。見ず知らずの人間に大切な建物の仕事を依頼するのは、やはり気がひけますよね。それに僕も口下手なものですから、地元の最初のお客様はなかなか現れませんでした。

そんな中で、初めて依頼をいただいたのが、牛舎だった建物を学習塾に立て替えるというお仕事でした。『希望をよく聞いてくれて、それを形にしてくれた』と喜んでくださって。他のお客様をご紹介くださったりして、ここから広がっていったという感じで。こちらこそ本当にありがたかったです」

⎯⎯⎯ 牛舎! なかなか珍しい依頼でしたね!

田中「珍しいといえば、大磯にお住まいのオーストラリア人の方から古民家再生のお話をいただいたこともあります。古いものを見慣れた僕でも『壊したほうが早いかもしれないなぁ』と思うような家でした。100年以上前につくられ、茶室として使用されていたようですが、それをガレージにしたいとのことで。

古いものはそれだけで貴重だという信念を持っている方で、とにかく使えるものはすべて無駄なく使いたいというご希望でした。その方とはたくさん話し合い、僕が集中して取り組めるタイミングを待ってくれたこともあって、3年間かけての作業となりましたが、この間に、物を大切にすることの尊さのようなものを教えていただきましたね。

実際に一つひとつ材木から釘を抜いて、どこにどう使われていたかを記憶して運び出し、悪くなった部分を丁寧に削ったら、使える木は結構ありましたし。お施主さんが使わなくなった材木をご近所から集めてきてくださったので、それらも使いながら新しい材木も少し足していますが、その中で古木が“味”になって、結果的になかなかいい感じになりました」

中には100年以上前のものも含まれる古い材木を作業場に運び込んで、一本一本に鉋をかけ腐った部分を取り除き、再生させた。「大工は、すべての建材がどこにどう使われていたかを記憶して、書き込んである番号だけを頼りに組み直します」

⎯⎯⎯ つまり100年以上前の材木が十分に使えたということですよね?

田中「そうです。ビスじゃなくて釘を使えば木を傷めませんから、材木の再利用がしやすいんです。ビスだと、打つ時は楽ですが抜こうとすると上手くいかず、途中で割れて木の中に残って傷めますから、再利用は難しくなってしまいます。

本来木の寿命は長いですから、建て替えなら元の家の柱や梁や桁も使って、悪い部分だけを修理しながらずっと使える家をつくっていきたいと、改めて思いました。

それに、これからの世の中で、ゴミをたくさん出すような仕事では時代にあっていない。この感覚も大切にしたいですね」

⎯⎯⎯ 部分的に修繕したくても、どの業者に頼んでいいのか迷います

田中「田中大工店としてはホームドクターじゃないですけど、家のここが変だとか、ちょっと壊れたところがあって、そこだけ最小限の時間とお金と手間で直せないかと、そういう相談を気軽にしてもらえる存在になることを目指しています。

玄関の修理とか、洗面所のつくりかえとか、そういうところから信頼を得て、いつか『家を建てるなら田中大工店がいい!』と言ってもらえたら最高ですね。

墨付けをして手刻みからつくった家には、大工が木の種類を選んで、木目や板の目など木の表情が生かされていますから、個性があってそのぶん愛情がわくと思います。大工は嫁に出すような気持ちでお施主さんにお渡ししているので、末長く可愛がって欲しいですね」

田中大工店として独立し、初めて建てた新築一戸建て。設計は日影良孝さん。個性的な間取りに技術力で対応し、木目の味わいを十分に生かした丁寧な仕事は田中さんの持ち味。

⎯⎯⎯ この先、お弟子さんを育てるといったこともお考えですか?

田中「自分はまだ若手に入る年齢だとは思いますが、同時に、そろそろ次の世代にどうつなげていくかも考えないといけない年齢だとも思っています。

伝統は守り伝えていかないと、先に生きていた方々に失礼ですから、次の世代の大工を育てなくては、という気持ちはあります。

ただ、僕は大工だけじゃなくて、職人全体のなり手不足を食い止めたいなという思いもあります。左官、瓦、板金、建具、畳……抜けている職人さんがいたら、すみません! みなさんが携われる家づくりをすることが目標の1つです。

25年前、僕が大工に弟子入りした頃は、大工は『小学生のなりたい職業No.1』でした。実際に僕も弟子の頃に『かっこいい人たちだな』と感じたわけで、本来それだけの魅力があるのだと思います。

昔のように技術を隠して『見て盗め』と言うつもりはないですし、最近はYouTubeで木の加工法などが細かいところまで紹介されていますから、大工は、僕が志したころよりはずっと、若い人にとって就きやすい仕事になっているのではないでしょうか。女性の大工が増えるのも、僕は大歓迎です。

たくさんの人に興味や憧れを持ってもらえるように、僕がかっこいい大工の背中を見せられるように頑張らなくてはいけません。大工はかっこいいんだという誇りを手放すことなく!」

田中大工店 田中龍一さん(つくり手リスト)

取材・執筆・インタビュー写真:小林佑実

「大工として木造建築を建てたり直したりしていく中で、そこに暮らす人や家・まち・自然など、様々な営みがゆるやかに繋がりあうような仕事を続けていきたい」

そう話すのは今回ご紹介する丹羽怜之さん。木の家ネット入会以前から会員との交流も広く、奥様の智佳子さんは木の家ネットのライターとしても活動されていたので、筆者としては楽しみにしていた取材。波乱万丈の独立スタートだったようですが…

丹羽怜之さん(にわさとし・37歳)プロフィール

1985年三重県生まれ、群馬県育ち。丹建築代表。大工で一級建築士。日本建築専門学校(静岡県富士宮市)を卒業後、木の家ネット会員でもある一峯建築設計(三重県津市)池山琢馬さんに師事。6年間の修行を経て2014年春、丹建築として独立。翌2015年には米国北カリフォルニアでの天平山禅堂プロジェクトに携わる。帰国後は三重県中勢地域を中心に木造建築を手掛ける中で、そこに暮らす人・家・まち・自然など、様々な営みがゆるやかに繋がり合うような仕事を模索している。

⎯⎯⎯ 建築の道に進んだきっかけを教えてください

丹羽さん(以下敬称略)「一番根底にあるのは、漠然とですが、“自分自身で身を立てて生きていきたい”という想いを小さいながらに持っていたことですね。モノ作りが好きだったので、中学校の頃から大工になりたいと思うようになりました。一人でできる工芸品のようなものが好きだったのですが、もっと人と関わって作りたいなという気持ちも出てきて建築の道に進もうと決めました」

⎯⎯⎯ 日本建築専門学校を卒業され、修行時代のことを聞かせていただけますか

丹羽「ある時、四日市で池山さん達が手掛けられていた【竈(かまど)の家】で大工仲間たちが集う機会がありました。そこで一峯建築設計の池山さん(つくり手リスト)からいろいろお話しを伺っているととても興味深かったので『一緒に働かせてもらえませんか』と尋ねたのが始まりです。夜通し、竈の火に当たりながら語り合うという特殊な就職面接でした(笑)」

中央手前2棟が丹羽さんの自宅と作業場だ。

作業場を丁寧に掃除する丹羽さん。

⎯⎯⎯ 池山さんの元で得たことで特に印象に残っていることを教えてください

丹羽「毎年、手刻みで土壁の仕事があって、何でもやらせてくれて、大工修行の場としては言うことない環境でした。また、木の家ネットの他の大工さんの現場に預けてもらう機会も多く、自分の親方以外のいろんなやり方を経験できたのは大きいです。

本来は半人前の人間がよその現場に行くべきではないかも知れませんが、そこで失礼のないように、どう振る舞うべきかとか、どう実践するかとか、荒療治のような感じで学ばせてもらいました。恥をかくことの方が多かったんですけどね(笑)」

自宅ではたくさんの名古屋コーチンを飼っている。

⎯⎯⎯ ということは、入会される前から木の家ネットの会員の面々とは面識があったわけですね

丹羽「そうですね。弟子の時も、独立してからも、入会以前から総会に連れて行ってもらったり、みなさんにはとても良くしてもらっています」

天平山(てんぴょうざん)禅堂 写真提供:丹羽さん

⎯⎯⎯ 2014年に丹建築として独立されて、翌年渡米されていたそうですが、そのお話をぜひ聞かせてください

丹羽「北カリフォルニアにある寺院、天平山(てんぴょうざん)禅堂プロジェクトに参加するために約半年間渡米しました。

現地に禅宗を自らの宗教としている方が増えているそうです。各地に代表的なお寺はあるのですが、いざ自分が僧侶になりたいと思ったら、日本に修行に来なければなりませんでした。

なかなかそれは実現できないので、『現地できちんと修行ができ、僧侶になれるお寺(専門僧堂)をつくりたい』という住職の個人的な想いでスタートしたプロジェクトです。何億円もの寄付を集めて総本山を海外で初めて建立するというものです」

⎯⎯⎯ かなり壮大で使命感と夢のあるプロジェクトですね

丹羽「寄付によってお金を賄うので、予算も限られていて、大きな建設会社も入っていないので、施主直営工事のような感じでなかなか大変でしたがやりがいのある仕事でした。今回は【七堂伽藍(しちどうがらん)】のうち最も大切とされる【僧堂】の屋根仕舞いまでやって帰って来ました」

七堂伽藍

寺の主要な七つの建物。また、七つの堂のそろった大きな寺。禅宗では、山門・仏殿・法堂(はっとう)・庫裡(くり)・僧堂・浴室・東司(とうす)の七つ。

⎯⎯⎯ 木材はどうされたんですか?

丹羽「全7棟分にあたる約2,000立米の檜を日本から船で運んだと聞いています。私が行った時にはそのうち3棟は刻まれた状態でしたが、まだ1棟目が完成していないままなので、その後が気になっています」

⎯⎯⎯ その土地に生えている木で建てるのが建物にとっては良いと思うのですが、日本の檜をカリフォルニアに持って行って耐久性などは大丈夫なものなんですか?

丹羽「向こうは雨季以外は乾燥しているので、むしろどんな木でも長持ちしちゃう環境だと思います。サンフランシスコにも100年以上昔の木造建築がたくさん残っています。僕らが『瓦(ルーフタイル)を葺いたんだ』というと『すごいお金持ちだね!こっちは木の板かアスファルトかスレートだよ』という返事が現地の人から返ってきました。

僧堂の瓦葺きをする職人さんたち。写真提供:丹羽さん

その代わり怖いのが乾季の山火事です。私がいた半年の間にも現場近くで火事がありました。どんどん火が広がり規模が大きくなると、火を消すどころではなくなって、家や大切なものの周辺を守ることと避難に徹する。そして火が過ぎ去るのを耐え忍ぶ。というスタンスになるんです。日本の台風や地震などに近い感覚ですね。命からがら逃げて帰って本当に怖い思いをしました」

⎯⎯⎯ 現場は大丈夫だったんですか?

丹羽「ネットで火の広がりをチェックしながら『燃えちゃったかも…大丈夫かな』とハラハラ心配でした。後日現場に戻るとそこは月面のような荒野に変わっていたんですが、建物と木材の周りだけはブルドーザーで地面を掻いて防御していたので、何とか大丈夫でした。

夏場は火花が出るものは使っちゃいけないとか、日常の当たり前のルールが全く違うんだなと思い知らされました」

山火事の火の手が現場に迫る。写真提供:丹羽さん

⎯⎯⎯ 本当に大変な日々だったんですね。他に日本との違いで苦労されたことはありますか?

丹羽「まずは食事です。日本食自体は向こうにもあるんですが、現場が本当に人里離れた山の中にポツンとあるような場所で、そこに住み込みでやっていたので、食料の調達が苦労しました。ファーストフードなどでも言葉や文化の違いを感じ、もどかしい思いをしました。

2つ目は法律です。州の建築の許可は降りていたんですが、連邦の開発の法律に違反しているとみなされて、一時中断せざるを得なくなりました。その後コンサルティングの方に入ってもらって設計変更をして事なきを得たのですが、州・軍・連邦に挟まれるという事態で苦労しました。

先ほどの火事のお話もですが、3つ目は気候です。夏は一切雨が降らないので乾き切った砂漠みたいなところなんですが、冬の雨季になるとそこに雨が降り続けます。そうすると植物も土を貯えることが出来ず、ドロドロになって川のように流れて、地形が変わってしまうんです。春先はそれがそこらじゅうでチョコレートフォンデュみたいになっていて重機も動かせない。その上、棟梁は高齢のため長期間は滞在できないという状況で、途中からは本当に自分一人だけで、暑さと闘いながら巨大なフォークリフトを使って建前をして、かなりタフな現場でした」

上棟式の様子。「現地や日本からのほか、世界各地から集まった僧侶の方々による読経は圧巻でした」(丹羽さん) 写真提供:丹羽さん

左:付近の農場での小屋づくりワークショップ 。写真提供:丹羽さん 右:地元の高校の出張授業で日本の建築技術を紹介。 写真提供:丹羽さん

⎯⎯⎯ 帰国されてから現在までのことを教えてください

丹羽「2度の渡米後、こちらで暮らして5年が経ちました。カリフォルニアでの仕事とは関係ない古民家のリフォームなど順調に仕事ができていて充実しています。自分が古民家が好きで仕事を選んでいるという側面もありますが、三重という土地には同じような価値観の人が多く、建物も残っているので、自分に合っているなぁと感じています」

⎯⎯⎯ 木の家、土壁の家を建てたいというお施主さんも多いのですか?

丹羽「こっちが当たり前に土壁の家を建てていると、お施主さんも『やっぱり土壁で建てるものなんですね』と自然と納得して何も問題なく進みます。逆に、乾式工法(石膏ボードなど)の家ばかり増えている理由は、つくり手側が『なんで土壁なんてやるの?』という考えで建てていて、お施主さんの方も乾式工法以外の選択肢があること自体を知らない。そしてそのまま出来上がってしまうという流れだと考えています。つくり手側の意識や考えが作用する部分が大きいのではないんですかね」

⎯⎯⎯ 木材について伺います。三重県は人工林率が63%と全国平均の41%を大きく上回っています。材木の調達はどうされていますか?

丹羽「県内有数の林業家の方が、私の独立と同じ時期に材木屋さんを始められたんです。希望すれば山を見せていただけて、その場で切ってもらえます。他の地域に比べて天然乾燥材を入手しやすい環境にあるという幸運を噛みしめています」

丹羽さんに「どこか思い入れのある仕事を案内してください」とお願いしたところ、改修を手掛けたという「ハッレ倭(やまと)」を案内していただいた。

トラス構造で仕切りがないため、2階ホールは開放的な大空間が広がっている。木造で響きやすいのでコンサートなどとも相性がいい。

ハッレ倭は、築85年を超える旧倭村役場を改修し、2021年にオープンした“出会いと学びのシェアスペース”。丹羽さん自身も運営メンバーとして参加しており、学びフェア・マルシェ・映画鑑賞会・音楽会などのイベント会場として、またコワーキングスペースや貸しスペースとして、地域に根ざした多文化・多世代交流の場になっている。さらに国内外からの移住相談窓口としても活動しているそうだ。2022年には登録有形文化財に登録された。

ハッレ倭代表の倉田麻里さんと丹羽さんに対談インタビューに応じていただいた。

⎯⎯⎯ 倉田さんと丹羽さんの関係の始まりは?

丹羽「倉田さんと妻が繋がりがあり、田植え体験をさせてもらえることになったんです。僕は土壁に使う藁を継続的に分けてもらえるところを探していたのですが、倉田さんのところでは無農薬で栽培されているとのことだったので、是非お願いしたいと思い参加しました。

談笑する丹羽さんと倉田さん。奥には上映会などで使用するスクリーン。

倉田さん(以下敬称略)「ちょうどその頃、ここの工事に取り掛かろうとしているところだったので、丹羽さんに相談しました」

丹羽「最初は非破壊で改修できると思い、比較的楽な工事になると想定していました。ところが蓋を開けてみたら雨漏りはしているし、シロアリに喰われていないと思っていた木も、中から喰われていたりと、結構大掛かりな工事になりました。

それでも救いだったのが、上から下まで通し柱で組まれている珍しい造りだったことです。建物としては自立したままで、悪い箇所だけ直せるんです」

倉田「解体した時に全部サステナブルな材料で作られていてびっくりしました。昔は何も意識しなくてもそういうものだったんですね」

丹羽「今回塗った土壁も、元々の壁を剥がして新しい土と混ぜて、もう一回塗っただけです。85年経っても全然すぐ新しくなれる。当たり前ですが素晴らしいです」

今回塗り替えた土壁

土壁ワークショップで竹木舞を掻いているところ。写真提供:丹羽さん

倉田「この建物の素晴らしさを活かしつつ、土壁のワークショップを開催したり、内装のことはボランティアの方にやってもらったりと、色々工夫を凝らして、今の時代にあった使い方ができるように手を加えてもらいました。丹羽さんは『こうなったらこうなるけど、こうしたらこうなる』と色々なパターンを考えてくれるので、とても勉強になりました」

⎯⎯⎯ 運営が始まってから地域での受け入れられ方はいかがですか?

倉田「ハッレ倭ができてから移住者の人口は確実に増えてきていますし、利用者数も学びフェアだけでも毎月100名、他のイベントも入れると延べ200名くらいの方にお越しいただいています」

丹羽「ここの運営のやり方は私の肌感覚にも合っているんです。最近の世の中の傾向として、ますますSNSやインターネットが発達して、場所に固着する必要がなくなっていると感じます。どこにいても何でも売り買いできちゃう。確かに便利だけど味気ない。そうじゃない方法で何か新しいことを始めたい人にとっては、いい場所だと思うんです。ちょっと商品を置かせてもらって、コミュニケーションが生まれて、輪が広がっていって。そういうのって素敵じゃないですか」

左:作家さんの作品なども販売している。他にも地元のコーヒー屋さんやお菓子屋さんなど、ここでしか買えないものが並ぶ。 右:こども服の物々交換は、丹羽さんの奥さんの智佳子さんが関わっている。

倉田「『何やってるの?』ってふらっとやって来られる方が多いんですよね。初めは頻繁にSNSを更新したり、チラシを配ったり、こまめに発信していましたが、地道な活動を2年間続けてきて、認知もされ始め多少軌道に乗ってきたかなと感じています」

2021年には「くむんだー」のイベントも開催した。写真提供:丹羽さん

⎯⎯⎯ ハッレ倭にかける想いや今後のことを教えてください

倉田「以前、フィリピンでNGO活動をしていたのですが、フィリピンは島ごとに文化も言葉も違うし、国際結婚が当たり前なんです。その経験を活かし多世代交流・多文化交流ができる“出会いと学びの場”を作りたいというのがハッレ倭の目的です。お金には結びつきにくいこともありますが、とにかく開かれた場を用意して、いろんな人に交流してもらうことが大切だと感じています。ここをステージにしてどんどん使ってもらえたら嬉しいです」

◎竣工:2019年5月 ◎36坪 新築工事 平屋石場建て ◎「チーム古民家」古民家好きの建築集団 ( 設計:中村茂史/中村茂史一級建築士事務所、施工:(株)木神楽、大工:丹羽怜之/丹建築、左官:小山左官)◎以下4点 写真:加納フォト

丹羽「日本に帰って来て直後の仕事です。緑に囲まれていて自然と一体となっている環境で、カリフォルニアにも通じるものを感じたので思い入れがあります。お風呂は全面窓で雑木林の中に居るかのような感覚を味わえます。私の場合はアウトドア直炊き露天風呂でしたが(笑)」

⎯⎯⎯ いろいろ見せていただきありがとうございます。家づくりをしていく中で、大事にしていることやモットーなどはありますか?

丹羽「関わってくれる人を大切にしたい。ということですね。言葉とか建てるものとか利害関係などを一切取っ払っても、その人と自分とがお互い幸せな感覚でいられるというのが、一番やっていて気持ちいいです。カリフォルニアでの経験もそうでした。

“自分で仕事がしたい”と思った理由もそこで、現場で『大工さん』ではなく『丹羽さん』と呼んでもらえて、私も『〇〇さん』って返してコミュニケーションを取る。そうやって仕事ができていることがありがたいです。

あとひとつ、池山さんからよく言われていた『そこらへんであるもので作ればいい』という考え方です。最初は言っている意味が分からなくて、『ピッタリの寸法で作ってもらえばいいのに』『買えばいいのに』と思っていました。今思うと、古民家を直す時には絶対必要な考え方であり地力だと感じています。その経験があったからこそ、アメリカの過酷な現場でも対応できたんだなと感謝しています」

⎯⎯⎯ これからの展望や野望があれば教えてください

丹羽「設計・施工で一貫した仕事をやっていきたいです。県内の同世代の大工仲間がみんな設計・施工の仕事を当たり前にやっていて、私が建築を志した理由も“自分自身で身を立てて生きていきたい”なのでやはりそうありたいです」

⎯⎯⎯ 最後に、丹羽さんにとって家づくりとは何でしょうか

丹羽「難しい質問ですね。関わる人みんなが、当たり前にある幸せに気づいて、感じて、そして育むということかなと思います」

「木で家をつくる」「土壁を塗る」「石場建てで建てる」といった手法や技術などの「何をやるか」も然ることながら、その先にある人間関係の大切さを感じる取材となりました。人想いで温かな笑顔の丹羽さんと一緒にいると、こちらも自然と笑顔になってしまいます。

丹建築 丹羽怜之さん(つくり手リスト)

取材・執筆・写真:岡野康史 (OKAY DESIGNING)

聞けば九州男児で大工の棟梁。きっと頑固一徹、強面で言葉は厳しいにちがいない……

そんな想像をしつつお会いした小山武志棟梁は穏やかで丁寧で柔らかい印象でした。

「いえいえ頑固ですよ。頑固だなぁって人からも言われます」と穏和な笑顔の小山さん。

かつて金の卵と呼ばれ、上京し日本の発展の歴史を肌に感じながら、

木と土の日本の伝統家屋づくりに頑固に向き合ってきた小山さんのお話を伺いました。

小山武志さん(こやまたけし 78歳)プロフィール

昭和19年、長崎県平戸市生まれ。高校卒業後に上京し、ビル建設の仕事に就く。つくる喜びを味わいたいと考え、大工の世界に飛び込む。4人の棟梁の元で職人の心構えと技術を学んだ後、25歳で独立。横浜で工務店を開業。主に隣接する鎌倉市で仕事をする。数寄屋建築を得意とし、木と土による日本の伝統的な建築法を受け継いだ家づくりを手掛ける。時代とともに伝統工法の仕事は激減するが、70代を迎え、もう一度原点の木と土の本物にこだわった家づくりに専心しようと亀屋工務店と社名を改める。令和元年、東京都調布市に移転。古民家再生を中心に職人仕事が光る家をつくり続ける。

亀屋工務店の応接室。もちろん小山さんの仕事。完成した部屋に自作の机とアンティーク家具を合わせて、落ち着いた和モダンの雰囲気が素敵です。

上部がアールになっていた出入口にベニヤの突板のフラッシュ戸だったものを、引き戸に改修。「引き戸は空間が十分に使えて狭い日本家屋には最適」。市松模様の硝子が使われている時代物の蔵戸を入れました。

左:聚楽壁に取り付けてあるコンセントのカバーは、聚楽色と呼ばれる物。「大正時代に日本家屋のための電球ソケットから商売を始めたパナソニック(旧松下電器器具製作所)の商品です」 右:作業はできるだけ一人で行う。「自分のペースで自分の納得のいく仕事をしたい。そろそろそれが許される年齢になったと思っています」

⎯⎯⎯ 素敵な応接室ですね。床板の木目が一つひとつ個性的で、土壁はうっすら緑がかっていて素朴で優しくて。

小山「いい風合いでしょう? これはね、聚楽壁(じゅらくかべ)といいましてね。京都の聚楽という地域の土を使っています。豊臣秀吉がたいそう好んだもので、自身の邸宅である聚楽第の壁にも使わせていましてね、独特な優しい色合いから、聚楽色という色の名称のもとになっているんです。

今は土を使用せず、風合いを再現する化学的な素材が色々入っているだけの聚楽壁という商品名が付けられているものもあります。本物はね、昔ながらものですから手間がかかりますし、材料費だけで30倍もかかる。それでも、見た目の味わいがいいだけでなく、本物の土の壁は、室内の湿度を調整し臭いを吸着して、防音性や耐火性といった機能があるといわれています」

⎯⎯⎯ 木の目の強い印象と絶妙なバランスですね!

小山「床はね、赤松と黒松のいい板が手に入ったので、半々で使っています。目が強いイメージの部分が赤松で、柔らかいイメージなのが黒松です。ちなみに、別名で赤松が雌松(メマツ)、黒松が雄松(オマツ)といいます」

赤松と黒松を使用した床。「いい板ですが、かなりの反りと捩じれがあり削るのに苦労ました」

⎯⎯⎯ 強い方が雌で、柔らかいイメージが雄なんですね。逆だと思いました。

小山「赤松の木肌は赤みがあり、立ち姿は曲がりくねって柔らかいので雌松。でも取り扱ってみると、まあ本当に大変。そのあたりも女の人と一緒かな?(笑)

そしてね、この黒くて木の目が目立つ部分が、やに松と呼ばれているんですが、かなり油っこい部分なんです。それほど多くないので、重宝されています。

松はね、緑色っぽい部分もあるんですが、それは乾燥させてる間にできるカビの色で、悪さはせずにただの紋様になってくれるので、また味わいがありますね」

応接室の天井。檜葉(ひば)を手仕事で加工して格縁(ごうぶち)をつくりました。 板は秋田杉。「この木目の次はこれかな?と楽しみながらはめ込んでいきました」

左:「日本家屋は、3尺、6尺、9尺、12尺という寸法でつくるのが基本でね、木材の切れ端も3尺なければ処分していたのですが、最近はそれより短くても惜しくて」 奥様の幸子さんと。 右:背割りの説明のために見せてくださったお手製のペン立て。

⎯⎯⎯ 木や土の性質や歴史のことなど知識の幅が広いですね。大工さんはどれだけ学ばなくてはなれないのかと気が遠くなりそうです。

小山「建築は難しい仕事です。その中でも大工は一番大変じゃないかと自負しています。まず差金を使って勾配などを計算しないといけない。ノコギリとノミを使いこなして、穴やほぞを寸分のちがいもなく作らないと、100年持つ家にはならないんです。ある名のある宮大工が言っています。『学校の成績は70点80点で褒められる。だけど大工の仕事は100点以外は失格。100点の家でないと長持ちしない』と。

そしてその方は、『日光東照宮は建築物ではなく工芸品だ』ともおっしゃっています。煌びやかに見えてもつくりがよくないので、たかだか江戸時代のものなのにすでに4回も解体修復をしているではないかと。木造建築なのだから仕方ないと思われるかもしれませんが、奈良の法隆寺の五重塔の解体修復は一回だけです。部分的な修理はしていますが解体修復は1300年間していませんでした。つくり方によってこれだけの差があるんです」

⎯⎯⎯ そのちがいは、どこから生じるのでしょうか?

小山「木も育った場所によってクセがちがいますから、木のクセを見抜いて適した使い方をしないといけません。そうは言っても私にもできません。なぜなら、昔の大工は山に行って生えている環境も見て、木材として買い付けしたんですが、私の時代にはそれをやっていないのです。

山の中の南斜面で日がよくさす場所なら、くせが強く扱いにくいですが強度があり、北側の木はまっすぐ美しく伸びていて目も綺麗ですが、強度はない。強度がないものは飾る部分などに使われます。他にも風や湿気のある地面かなどを見る必要があると言われています。そして大事なのはつくり手が100点を取れる大工であることです。

そして、いつ伐採したのか。大木は別ですが、最低でも3年は乾燥させる必要があるので年数もですが季節も重要。木を切っていいのは一年間のうち30日間くらい。ちなみに竹は3日間くらいです。それ以外の時期に切ると虫が湧いてしまいます。こういうことは知らない人は多いと思います。

木は、乾燥するほど硬くなって道具受けしませんから、大工は苦労します。でも、乾燥が甘い木材を使えば、2〜3年で木が細り割れが生じて建物にガタがき始めるんです。乾燥年数が経っていても割れることはある、木とは本来割れるものですから。

その前提で『背割り』を入れます、隠れる部分に。細い長方形のような切れ込みを入れますが、時間が経つと扇型に開いていきます。つまり引っ張る力が働いて、思わぬ部分に割れが生じるのを防ぐ技術の1つが背割りということです」

左:残った土壁の材料を瓶に入れて、お客様に工程の説明や素材選びに使用する小山さん。自作の秋田杉一枚板の漆塗り机で。 右:小山さんが若い頃、実際に使っていた鶴と亀の彫り物がある墨壺。

⎯⎯⎯ 自分は大工になる、と思われたきっかけは?

小山「物づくりは子どもの頃から好きでした。ベーゴマなんて自分でつくっていましたよ。よ。父親が鍛冶屋だったので、金属部分をつくってもらってね。でも、大工になりたいと思ったことは一度もなかったです。大工になったのは親の勧めでね。平戸では就職先がなかったので、都会に出るしかありませんでした。当時の言葉ですが金の卵と国が煽ってね、東京に出てビルの建築現場の仕事をしました。

そこにはつくる喜びがなくて、すぐに辞めたくなりました。しばらく我慢して、次は家をつくる工務店に大工として入ったのですが、いきなり『この家をやってくれ』って言われてしまって。二階建ての家でね。大工として入った手前、できないとは言えなくて死に物狂いで初めての家づくりをしたんです。

道具使いはそれなりにできていましたが、墨付けなんてやったことがなくて。ビルの仕事をしていた時の先輩がやっていたのを見たことはあったので、真似して何とかしました。まあ、職人というのは、技を見て盗むのが基本ですから、特別なことではありません。

無事につくり終えた時に自信がついて、大工でやって行こうかなと思いました。22歳になった頃でしたね」

⎯⎯⎯ 昭和40年代の初めの頃ですね。使われていたのは自然の素材だけですか?

小山「押し入れにベニヤ板を使って節約してくれと言われたりはしていましたが、基本的には無垢でした。壁は土でしたよ。私が30歳になった頃にはもうラスボードという石膏ボードに樹脂を塗る壁の素材が出まわっていて、安価で扱いが楽ですからね、あっという間に土壁を追いやってしまいました。土壁の土台となる“木舞(こまい)”を掻くか木舞屋さんが少なくなって、昭和55年くらいだったかな、横浜で1軒しかなくなって、最後に一緒に仕事をしたのが、確かその年でした。

予算という問題は大きいですから、お施主さんからラスボードを使ってくれと頼まれたら断れません。流れには逆らえなかったですね。しかもその流れは凄まじく早くて、左官屋さんはどんどん廃業しましてね。やりにくい時代になりましたけど、生き残らなくてはいけないですし、可能な範囲で納得できる仕事をしていました」

⎯⎯⎯ 予算の問題は簡単ではないですよね。

小山「昔だって土壁は安く手軽ではなかったですから、木舞を掻いて粗壁を塗ったら、しばらくそのままという家は少なくなかった。土は暖かいですからね。それでお金ができたら仕上げの土壁を塗るんです。今のように銀行でお金を借りて家を建てるという時代ではないし、お施主さんは『仕上げは待ってね』という感じで大工と相談しながら少しづつ工事をしました。

昔は、毎朝大工が現場に行くと毎日お施主さんが空茶(からちゃ)を出してくれました。そこで雑談をしたり打ち合わせをしたりしていたので、今よりお施主さんとのコミュニケーションがとりやすかったですね。

空茶を頂いたあと、今日は気分が乗らない、何となく集中できない、という日があります。虫の知らせというか嫌な予感がする時は、空茶を飲んで帰ることがありました。それで大工は偏屈だと言われるんでしょうね。

でも実は偏屈でも何でもない。気分が乗らないのに無理して仕事をすると失敗する。集中できない時はいい仕事ができません。ここぞという時は気合も必要です。やりそこなうと、材料を無駄にし手間も数倍かかる。だから、潔く休むのです。非常に合理的なんだけど、今の時代ではなかなか許されないでしょうね」

「伝統工法では柱に貫(ぬき)を通します。貫は大きな変形性能を持っていて、揺れのエネルギーを吸収する柔構造の土壁と併用することで、大きな水平体力を持ち強度を保ちます。倒壊をまぬがれれば修復・継続使用が可能です。これに対して筋ちがいは剛構造。柱間に斜めに取付け、つっぱって動かないことで揺れに抵抗します。剛構造はエネルギーを逃したり吸収したりしないので、大きな揺れに抵抗できず、耐えられなくなると、木が割れたり折れたりしてして損壊します」

「木は柔らかく金属は固いため、金属が木を傷めます。 伝統工法でも和釘という釘を使いますが、木を傷めないよう時間をかけて釘道(くぎみち)をつくり、そこに打ち込みます。これも強度を保つ伝統技術です」

柱にある貫の穴には隙間があります。ここに木の楔(くさび)を打ち込んで貫(ぬき)を固定。もちろん楔も一つひとつ加工しています。

⎯⎯⎯ 強い信頼関係があったのですね。

小山「私は話すのが好きということもあって、顔合わせや打ち合わせはじっくり時間をかけます。どのようなお住まいにされたいかご希望は伺いますが、そのうえで、引けないところは引けない、『これはできない。ダメなものはダメ』ということをはっきりお伝えします。純和風、特に数寄屋建築は型が崩せないので、お施主さんの言いなりでつくってはダメ。型というものは、なんとなくできたものではなく、長い歴史の中で生まれた完成された形ですから、それをあちこち崩すと暮らすうちに使いにくさが出てきたり、傷む場所が出てきたり、お施主さんご自身が嫌気がさしてしまうんです。

昔、大阪に平田雅也という数寄屋建築で有名な大工がいました。その方の逸話をひとつお話しましょう。今住んでいる家が気に入らないから家を建て直したいので、見に来て欲しいという依頼があって、家を見に行った時のこと。家を見て、その場に居合わせた出入りの大工に向かって言った言葉が『わしゃ、施主の言いなりになる大工は大嫌いじゃ。お施主さんは建築のことは素人なんだ。その素人の言うことを聞き入れて家をつくってもいい家にはならない』そしてお施主さんに言った言葉が『私に頼みたいなら全て私に任せてくれ』。

この方が弟子の時代の5年間にやったことは鉋(かんな)かけだけ。でも、その鉋の技術は超一流です。そこから名のある大工のもとを転々と勤めてあらゆる技術を学んだ方でしてね。だから、えらい、いばっていいということではないですよ。自己流の家を建てさせるということは、職人の技術と知識と経験を崩されるわけですから、わざわざ完璧な家をつくらせないようにしている、こういうことになるんです」

⎯⎯⎯ お互いに損ですね。

小山「そもそも茶道のことを数寄といい、住まいであって茶会も出来る住宅を数寄屋造りといいます。茶道には数々の作法がありますから、それがスムーズにできる空間に仕上げないといけない。基本の茶室の型に生活の場を合わせているわけですから、廊下や手洗い戸の位置、デタラメにつくろうものなら非常に使いにくいのです。

近年は、体が不自由になった時のためにバリアフリーにしたいというご依頼も多いですね。家の中で車椅子を使うといった状況なら仕方がないのですが、日本建築では板の間と畳の間の段差が3㎝と決まっています。大工は昔から口伝でね『段差は一寸(3㎝)、中途半端に変えるなよ』と教えられているんです。それを2㎝とか1㎝にすると不思議とつまずくんです。理由までは教わりません。でもね、つい最近、科学的に3㎝以上の高さがあれば脳は段差を段差と意識して、足を上げるように指令を出すということがわかってきたそうなんです」

⎯⎯⎯ お年寄りが転んだ時「何もないのにつまずいた」とよく聞きます。大工さんの口伝には何か根拠があるのですね。

小山「段差ひとつとっても、頑固者と嫌がられても守らなくてはいけないものがあるんです。それは何より安全に暮らすために。本物の素材、本物の型、大工の真心でつくられた家はね、派手さはなくても安心して落ち着いて暮らせるものですし、見飽きません。障子の格子も決まった尺でつくるのですが、その尺に決まった理由があって、そこに見飽きない法則があるように感じます。

そして、そういう家では掃除や手入れも、大切なものを愛でる気持ちがわいて、合理的に時間を使うのとはちがう豊かさが感じられます。雨戸の開け閉めも乱暴にしていては、すぐに傷んでしまうので丁寧に扱う必要がありますが、暮らしの一つひとつを丁寧にすることで、生活をしている生きているんだという実感が生まれるのです」

⎯⎯⎯ 大切に手入れされてきた古民家が失われるのは惜しいです。

小山「古民家の再生となるとね、始めてみないとどこまで壊してつくり直すのか、そのまま使えるところがどこまであるのかわかりませんから、見積もりも出せないんです。できるだけお金がかからないようにと思っていますが、お施主さんも心配でしょうし、正直こちらも心配ないと言えば嘘になります。だから、とくに信頼関係が大切です。

最近、古民家の再生が1軒終わりましてね(Y氏邸)。お施主さんは若いご夫婦。奥さんが古民家が大好きな方で、最初にお会いした時に開口一番言われた言葉は『外は古民家、でも中は新建材を使った現代風の家では嫌なんです』でした。

雨漏りもしていたしかなり傷んでいる家でしたが、ご夫婦の熱い想いに後押しされ、工事をお引き受けしました。ご希望に沿って、新建材を使う現代風な直し方はしないで、自然素材にこだわり古い形にこだわり本物にこだわって施工しました。既存の古いものを極力残しながら、木材は全て無垢。壁は土壁。サッシは全て撤去して建具は全て木製に入れ替え、築当時の姿が蘇りました。

なにより嬉しかったのはお施主さんがとても喜ばれたことです。出来上がった時だけではなく、この家に引っ越されて2年になりますが、今もこの家を大切に思い、この家での暮らしを楽しまれているご様子です。

家は引き渡して終わりになるわけではなく、その後が肝心です。この工事はかなり大変だったんですが、自分がつくったものをお施主さんが暮らしの中で喜ばれている姿をみると、『つくってよかったなぁ』と苦労も吹き飛びます」

以下7点の写真は“Y氏邸“のもの。六畳と八畳の座敷がつながっていて、襖を開くとひと続きに。こちらは六畳の窓辺 肘掛け窓と縁側。

左:NPO法人 日本民家再生協会の「民家再生奨励賞」を受賞。外壁は洋間を除いて日本下見張り (にほんしたみばり)。雨仕舞がよく木材が腐りにくいので長持ちする日本に古くからある工法。 右:玄関を上がると次の間。お客様をお迎えする二畳の部屋で、ゆとりを感じさせてくれます。

左:理雨戸が多い家なので、雨戸を収める戸袋にも昔からの工夫が。「家の内側に戸繰り窓という小窓が付いています」 右:戸繰り窓。「この窓に手を入れて、雨戸の桟(さん)をつかんで出し入れします」

左:洋間は床と天井は杉材で壁は白の漆喰で修復。「白い壁と天井が高いのも手伝って、実際四畳半ですが、より広く感じます」 右:外壁は横板張り。「海が近いこともあり、風雨に耐えるように厚い板を張っています。窓には取り外し型の雨戸を付けました」

【Y氏邸施主さんメッセージ】

幼い頃から、昔の建物や道具に惹かれながら育ちました。長じて念願叶い、大正築の古民家とのご縁に恵まれましたが、幾度かのリフォームにより、築当時から姿を変えている箇所が散見されました。

この家を築当時の姿に戻す「修復」がしたい。あちこちの工務店さんに、そう言って回りました。みなさん親身になって話は聞いてくれましたが、理解されることはありませんでした。

そんな時、古道具屋で偶然、亀屋工務店さんのショップカードを見つけました。それが小山さんとの出会いです。

小山さんのお人柄は「真摯」の一言に尽きます。まだお仕事に繋がるかどうかもわからない初回打合せの段階から、いいものをつくるため、そしてそのよさを伝えるためには時間も手間も一切惜しまない、その姿勢に「小山さんならば」と思い、修復をお願いすることを決めました。

修復工事が進む中で特に印象的だったのは、現場がいつも整然としていること。数日同じ工程が続く場合でも、道具も材料も片付けて、きれいに掃除されて帰ります。また正月には、現場の床の間に、鏡餅と一緒に大工道具(差金、墨壺、手斧)を飾ってくださっていました。大工さんの命ともいえる道具を大切にする姿勢が深く心に残っています。

これは余談ですが、古民家に越してきてから、日本の古い小説の描写が「わかる」ようになりました。例えば障子越しの明かり。天井のしみ。床のきしむ音。ざらりとした手触り。一つひとつは小さなことですが、それらが自分のリアルな感覚に重なると、作品世界がグッと立体的に感じられるのです。

小説の中に流れている時間と、今、ここにいる自分の時間とが、まぎれもなく繋がっているのだと感じたとき、たとえようもない喜びに包まれるのでした。

⎯⎯⎯ 古民家のお仕事は復元のレベルですね!

小山「今施工中の家は、O氏邸と呼んでいますが、築昭和7年の伝統工法でつくった家の修復工事です。こちらは、お施主さんが50代の男性でして、昔の組子でできている建具、障子が気に入って家を購入されたそうです。すでに他の業者さんが入ったあと、ご自分が思い描いていたのとは違う直し方だったため、工事途中に施工を断ったそうです。困ってたところで私にご依頼いただいたんです。

お会いした時に私がまずお施主さんに聞くのが「どういう家にしたいのか」で、このお施主さんのご希望は『再生工事ではなく、修復工事にしたい』でした。

工事途中の現場からその意味がよく分かりました。前の業者さんは伝統工法のやり方を全く知らずに施工していたようで、知っていればこんなことはしないというところが至るところに見受けられました。

お施主さんのご希望で、4年前の一期工事から始まって今は三期工事の施工中です。二期工事は縁側だったのですが、縁側のサッシを撤去した時は驚きました。家の表情ががらりと変わりました。落ち着きがあり、風情のある築当時の姿が蘇った瞬間だったと思います。

三期目は屋根と仏間と台所、洗面台です。洗面台は築当時の研ぎ出しの洗面器が見つかり、当時の洗面台に修復することになりました。少しずつ築当時の家の姿が蘇ってきています」

⎯⎯⎯ 家を丸ごとお買いになるほど素晴らしい障子なのですね。

小山「当時はよくつくられていた形の硝子障子だと思いますが、風情があります。職人の手仕事には何ともいえない趣きがあります。硝子は表面を摺ってつくった本物の摺り硝子です。今のつくり方とはちがうつくり方の曇り硝子です。型を置いたところは摺れていなくて透明です。透明な部分は少しだけですが、その透明な硝子を通して庭の様子が見えるんです。あれをつくれる職人はもういませんから、割ってしまったら同じ硝子は入れられません。

早く、安く、効率的に便利で、楽な家を求める人が多くなってしまいましたが、職人が手間を掛けてつくった家はいいものですよ。自然素材でつくった家は森林にいると安らぐのと同じように、そこに居るだけでとても安らぎます。失われつつある日本家屋のよさ、賢さを次の世代に繋いでいけたらどんなにいいかと切に思います。木と土の家のために、微力ではありますが、今私にできることを精一杯やっていきたいです」

以下の写真7点は、“O氏邸”のもの。木造家屋に雨は大敵、右写真の右のほうにある刻みは、雨戸の敷居に水が溜まらないようにと加えた小さな工夫です。

左:正面の肘掛け窓は外側に回す雨戸、右の縁側は内側に回す雨戸。 中:近頃、めっきり見かけなくなった昔懐かしい戸回し金具。この修復も行いました。 右:雨戸を回して方向を90度変えて、その奥にある戸袋に収納。「じつはこの家には、内側に回す雨戸の戸回しもあって、建築家の先生に『どうやって取り付けたんですか? どうして回るのですか?』と不思議がられました(笑)」

左:お施主さんが惚れ込んだ昭和初期の建具。「繊細で美しいですね」 右:建築した86年前の形に再現した厠(かわや)の灯窓。「鴨居と方立は新しいものを取付けました。建具も残っていたので、一本引きと開き戸をそのまま使用しました」

【O氏邸施主さんメッセージ】

昭和初期に海軍の軍人さんの住宅として建てられた古民家を買い取り、その修復をしようと考えた際に、いくつかの工務店さんに相談しました。けれども、機能性を重視する方が多くて、建築当初の形にこの古民家を復原したいという希望を理解してもらえませんでした。

小山さんのお名前はネットで検索して知ることができました。電話で事情を話すと、小山さんは当時会社のあった横浜から横須賀までいらしてくださって、私の細かい要望を聞いては、その部分を一緒に見ながら方法をいくつも考えてくれました。

4年前に修復をスタートさせて、今も段階を区切って進めてもらっています。納得するまで付き合ってくださる小山さんにはとても感謝していますし、完成までのプロセスを細かく見届けることができるのは、とても楽しい経験です。

亀屋工務店 小山武志さん(つくり手リスト)

建築物写真:小山幸子さん

取材・執筆・インタビュー写真:小林佑実