宮大工のお父様が守り続けた伝統の技術に誰よりも敬意と愛着を持ちながらも、「若い人に受け継いでもらえる形で残す必要がある。そのためにはバランスが必要」と言う濃沼さん。

新旧の時代の過渡期に立つためのバランス、設計士であり工務店の経営者であり大工の息子としての責任のバランスを保つために、技術と知識と誠意をフル稼働させています。

知的な話しぶりと時おり見せる木への偏愛ぶり、そのアンバランスさも何とも魅力的な濃沼さんのお話をどうぞお聞きください。

濃沼広晴さん(こいぬまひろはる・48歳)プロフィール

丸晴工務店代表。一級建築士。1975年、神奈川県生まれ。大学卒業後、3年間ゼネコン企業でビル建築の設計を行ったのち、父が営む丸晴工務店に入社、経営と設計に携わる。京都鴨川建築塾などに参加しながら木の家の建築について学び、その関東版である多摩川建築塾を立ち上げる。「大工の手仕事による木の家づくり」「安全性の数値データや工程の見える化」を行う工務店として確立させ、評価を高めている。

⎯⎯⎯ お父様の晴治さんは、市内最高峰の匠として川崎マイスターに選出されている大工さんですが、濃沼さんご自身は大工さんではなく、建築士となり経営者としても力を発揮されているのですね。

濃沼さん(以下、敬称略)「父は宮大工の修行を積んでいて、個人宅も手掛けていました。子どもの頃から現場の掃き掃除を手伝ったり、上棟式(棟上げを無事に終えられたことに感謝し、工事の安全を祈る儀式)といった職人が大切にしてきた行事に参加したりして、大工仕事の地道さと華やかな場面、人に喜ばれている様子を見て育ちました。

素晴らしい仕事だと思いますし、父をふくめた大工たちを尊敬してきました。でも、自分は目指しませんでした。

自社で設計施工ができる工務店を目指すために、また大工が気持ちよく思う存分能力を発揮して働けるよう、そういう仕事を出せる設計側の人間になろうと思ったんです。たぶん両親もそれを望んでいました」

上棟式のための破魔矢。建築現場の邪気を祓い安全を祈願するためのもの。今では見かけることが少なくなったが、宮大工である晴治さんから、引き継がれている。写真提供/丸晴工務店

⎯⎯⎯ ベテランから若い世代の大工さんまで8人もいらして、濃沼さんのマネージメント力の賜物ですね。

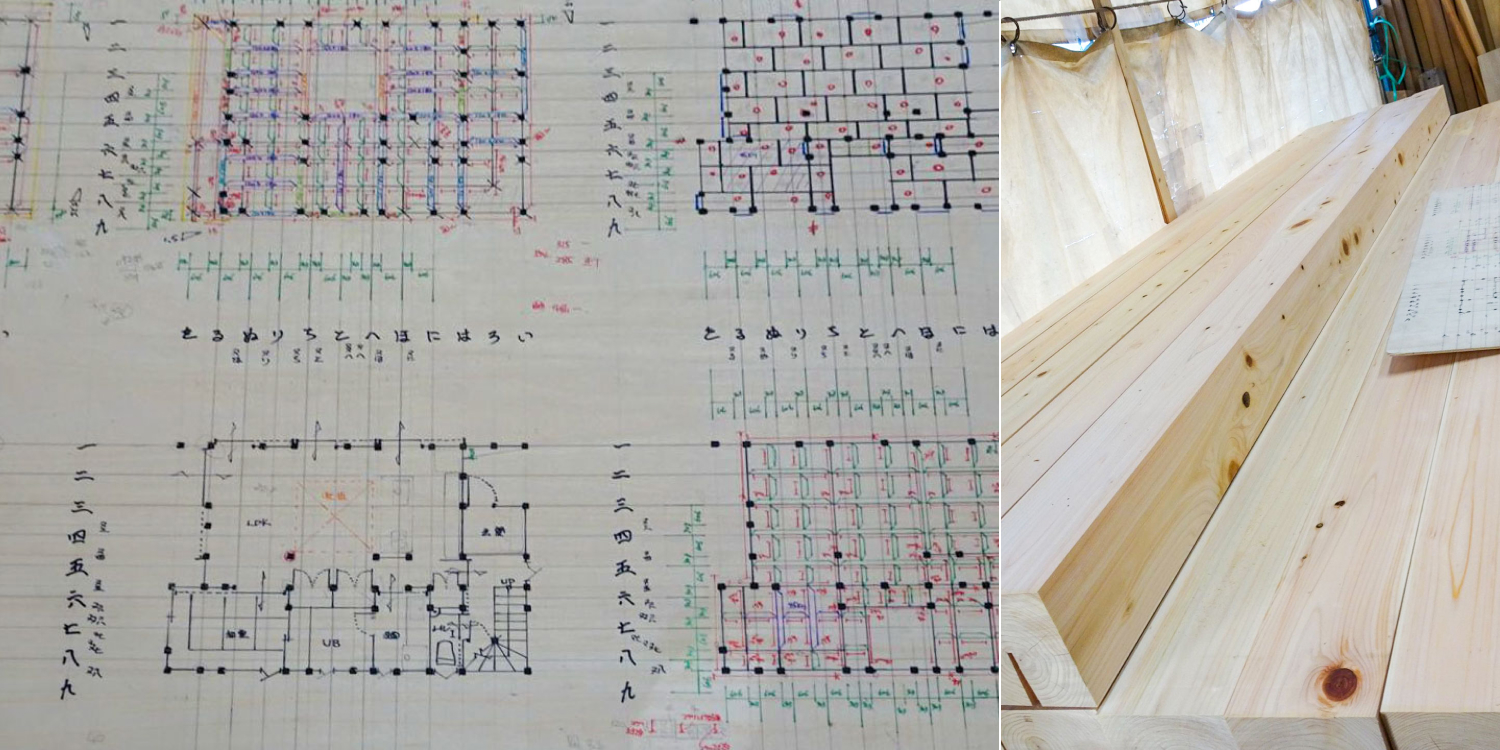

濃沼「今年、さらに2人が入社する予定です。ここ数年、弊社でお引き受けしている一戸建ての木造建築の数は年間で12軒。この規模で全棟手刻みをしている大工工務店は珍しいと思います。

これが限界なのですが、ありがたいことに若いご夫婦からご依頼いただくことも少なくないので、人手を増やし対応していく予定です」

濃沼さんが設計し、丸晴工務店の大工さんが組み上げた、伝統とモダンが融合した家。

木造建築で用いられる伝統的な工法「鼻栓打ち」。

濃沼さんが作成した設計図に、担当する棟梁が柱の番号をふった板図。上記4点 写真提供/丸晴工務店

⎯⎯⎯ 1軒につき、何人の大工さんが担当するのですか?

濃沼「1軒につき1人が棟梁として担当します。もちろん、フォローしあうこともありますが、そのほうがお客様と密にお付き合いして理想の家をつくりあげることができます。『大工は一棟刻んで年季明け』とよく言われますが、丸晴工務店では年季明けは3年から4年が平均です。全員が手刻みをおこない仕上げ、また家具工事までおこなうことができます」

⎯⎯⎯ やはり伝統的な工法を大切にされているのですね。

濃沼「刻みはリフォームや修繕にも必要な技術ですからね。

神社をつくることも、左官の土壁の土蔵をつくることもあります。ただ、『石場建てじゃなくてはダメ』とか、そこまで伝統的な構法にこだわってはいません。

木の家ネットの会員の方々の石場建てのお仕事を拝見するたび、本当にお見事で素晴らしいと感じますし、次世代にも残っていくことを願う気持ちはあります。一方で縛りを強くしすぎると、残せるものも残せなくなるのではないかと危惧しています。若い人の経験を増やすために、ある程度の軒数を建てられるよう、“伝統と今”をどこで切るかというバランスをいつも意識しています」

⎯⎯⎯ 未来というか時間軸のことを頭に置いて仕事をされているのですね。

濃沼「僕は40代後半なんですが、この世代が重要なポイントで、ここから下の世代になると一気に伝統的なことを知らない人が増えると感じています。だから、僕ら世代が何かしなくてはという責任感のようなものを勝手にいだいています。

この時間軸を縦の線だとすれば、僕は横の線についても思うことがあるんです」

左/丸晴工務店は作業場を複数所有していて、大工さん1人で1カ所を使用することも多いそう。写真提供/丸晴工務店

右/大工さんのTシャツにもプリントされているロゴマーク。現代的なセンス!

⎯⎯⎯ 横軸ですか? どういったことでしょうか?

濃沼「人と人とのつながり、協力関係とでもいうのでしょうか。

例えば、丸晴工務店のやり方を他の工務店に話したりするというのは、昔は敵に手の内を明かすみたいな感じがありました。けれども、今はみんなで協力しあうべきだと思っています。

今の時代、自分たちだけよければいいと言ってはいられません。お客様が満足しない仕事をする工務店が多くなって『工務店はだらしない』というイメージが根付き、家づくりはハウスメーカーに任せればいいとなってしまっては困るんです。

全国各地域に住宅について相談できる工務店がしっかりしていれば、そこに安心感が生まれますよね。ですから、地域にある昔からの大工工務店には残ってもらいたいのです」

⎯⎯⎯ なるほど、住む人の安心も考えてのことなのですね。

濃沼「もっと言ってしまえば、街のことも考えて、です。地元に大工工務店がなければ、その街に存在する地元の神社仏閣も、稲荷社殿などは誰が修繕するのでしょうか。しっかり維持されている街の景観は魅力的です。景観が魅力的なら、人も集まるでしょう?

家をつくり、地元の神社仏閣、稲荷社殿を修復し街の伝統を守るのは、大工工務店の仕事だと自負していて、地域の工務店同士が協力し合って、あらゆる地域を素敵にして、日本全体が素敵になればと思うんです。

そのためになればと、弊社では学びと情報共有の場をつくっています」

北山杉を使用した丸桁が跳ねだした外観が印象的住宅で、街のランドマーク的役割にもなる。

大きくつくられた窓からもれる光が夜道を照らしている。街並みに貢献したいという濃沼さんの思いが形になっている。

お客様から大変好評を得ているバードフィーダー。「鳥がやってくる庭って素敵でしょう?」と濃沼さん。

父・晴治さんがつくったお神輿の一部。これぞ宮大工の技術と惚れ惚れしてしまう。

⎯⎯⎯ 学びの場とは、どのような内容ですか?

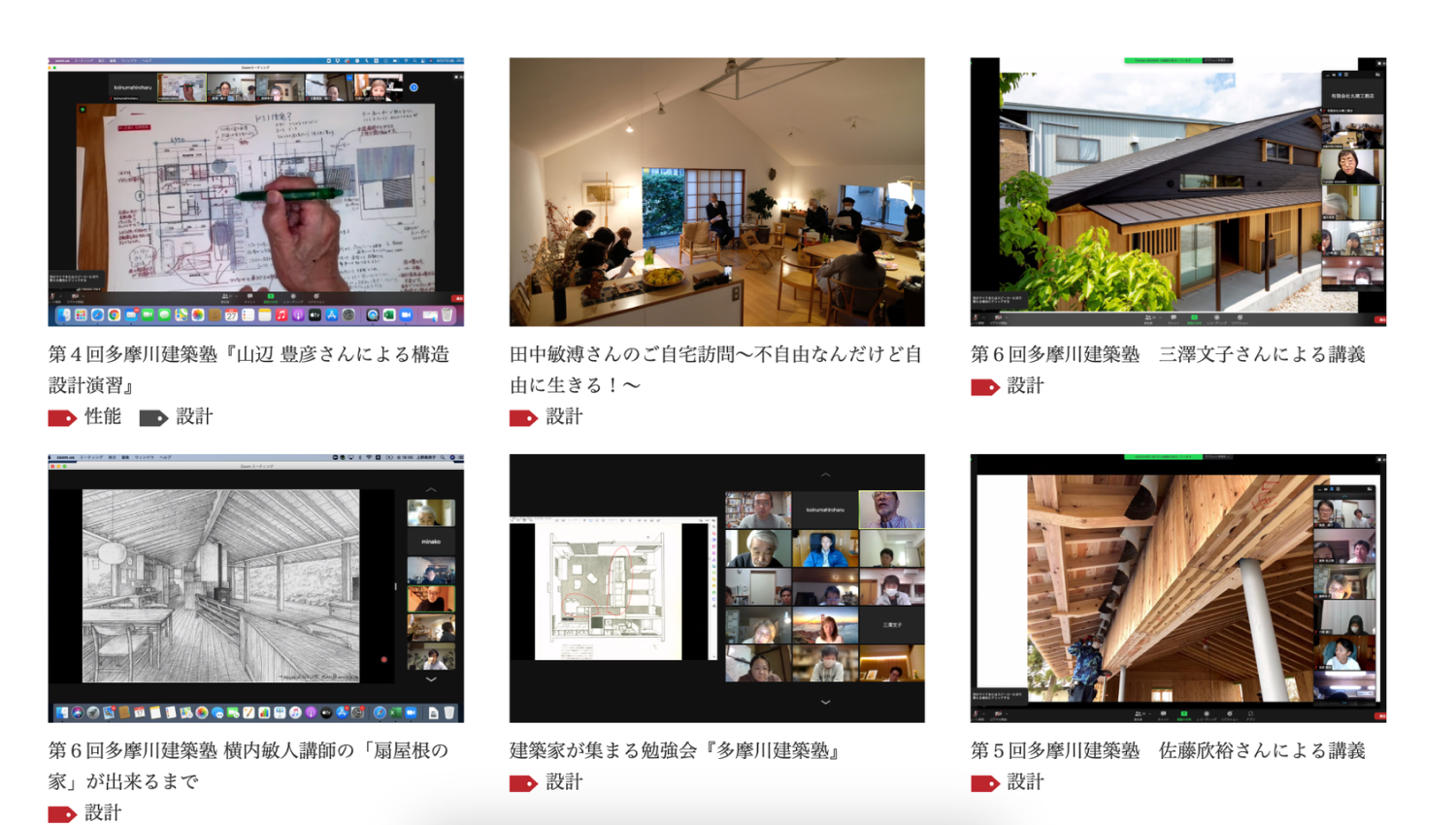

濃沼「僕は設計も大好きで、自分ももっと学びたいという思いから『多摩川建築塾』という名前で勉強会を開いています。自社設計で施工できるのは、工務店にとって一番強いので、設計力は学び高めないといけませんから。

元々は京都にあった、植久哲男さんという建築雑誌の元編集長が塾長をしている京都鴨川建築塾の関東版でして。植久さんのご協力のもと6~7年前にスタートさせたんです。藤井章さんや山辺 豊彦さん、堀部安嗣さんといった著名な建築家の方々を講師にお迎えして学ばせていただいています。

ネットで受講者を募集するので、建築士だけでなく学生さんも来てくださって、一緒に学べるのはとてもうれしいことですね」

丸晴工務店で企画・運営している「多摩川建築塾」のコンテンツを一部ご紹介。

⎯⎯⎯ とくに濃沼さんにとって印象的だった講義の内容は何ですか?

濃沼「みなさん素晴らしい先生方で、たくさん学ばせていただきましたが、やはりそうだよなと思ったのは『庭と建物っていうのは絶対に一体だ』という言葉でした。

関東だと庭をつくるとなると、造園屋さんか外構屋さんか植木屋さんになると思います。外構屋さんっていうのはブロックを積んだりとか、コンクリートを打ったり、主にメーカーの既製品を使用します。植木屋さんは、今では公共事業を主に行っており個人邸はあまり仕事をやらない。造園屋さんに依頼すると一気に金額が上がるので、一般家庭ではなかなか依頼できません。

なので、うちでは毎回、設計と大工とお客さんみんなでつくるという感じになっています」

⎯⎯⎯ みんなで庭つくりなんて、楽しそうですね!

濃沼「そうですね。お客様も楽しんでくださいますし、喜ばれます。

庭って、ある程度以上になったらプロに任せなくてはいけないですが、そもそも日々の手入れが必要で、その手入れをする人が、つくりながら木や花の特性を知っておくほうがいいです。枝の剪定や水あげのやり方とか。

木を選ぶ時もペットのようなイメージで、育てられるか可愛がってあげられるか考えて、厳しければ1本だけにしておくとか、そういうお話もしています。理想と現実のバランスは大事なので。

家と庭は一体で、ここを一緒に考えられるのも大工工務店のよさだと思うんです」

⎯⎯⎯ 家を建てる素材が木ですし、木にお詳しいですものね!

濃沼「庭木についての知識は造園屋さんや植物の専門家ほどではないです。建築に使用する材木に関しては木材マニアというかオタクでして。日本っていい木が育つ有数の国で、この国に生まれて幸せだと心から思い感謝しています。

杉もすごくいい木なんですけど、うちは檜(ヒノキ)をメインに使う工務店です。檜が年を重ねて飴色になる、その様子は本当に綺麗ですよね。油の多い木ならではです。造作家具も檜をメインに使用してます。

ヨーロッパも建材や家具に木を使いますが、基本的には広葉樹でそれを塗装して使う文化です。日本だけですよね、自然の木の飴色を美とする文化というのは。その美を住宅にも表したい、その思いで仕事をしています」

エントランスに1本の木を植えることを前提にされた設計。

庭木はすべて、設計の濃沼さんと大工さん、お施主さんで植えたもの。上記3点 写真提供/丸晴工務店

⎯⎯⎯ 檜は香りも素晴らしいですよね。ただ、木の中でも高価なのでは?

濃沼「決してそうじゃないんです。みなさん、外国製の木の家具を好む方は多くて、日本の木で家具をつくると、なんとなく民家っぽくなると思われがちですよね。

実際はデザインをしっかり考えれば北欧家具にも負けない魅力がでると思います。色だけでなく木目もきれいで、軽く、使い心地は檜が断然上! 金額も檜のほうが全然安くて、 3分の1くらいなんです。

使い心地、試してみませんか?」

⎯⎯⎯ はい、ぜひ! (そう答えると、濃沼さんは同じデザインの椅子2脚を用意して)

濃沼「これはフィンランドのニカリという家具メーカーの椅子、もう1脚は京都にいらっしゃる二カリのライセンスを持っている方が檜でつくったものです。ちょっと面白いので体感していただきたいんですが、座ってみてください」

⎯⎯⎯ あれ⁈ 全然ちがいます。檜の椅子の座り心地は、すごくお尻に優しい!

濃沼「そうでしょう? うちは家具も大工仕事としてつくっていて、使い心地のよさはお客様からもお墨付きです。ましてや檜で家をつくれば、心地よさはお尻に限らず全身で感じられるんですよ。こんなに素晴らしいものがあるのに、外国から木材をガンガン輸入するなんて、もったいないというか悔しいというか…」

「家具も国産の木材でつくっていますが、デザイン次第でおしゃれになるんです」。写真提供/丸晴工務店

⎯⎯⎯ 輸入に頼らなければならないほど、生産量が減っているということは?

濃沼「確かに林業も後継者不足で厳しくなっていますし、木材は杉が中心的存在です。けれども、檜の山もちゃんとあるんです。例えば木曽福島は檜の有数の山で、樹齢250年とか300年の木もある。国有林じゃないところでも、樹齢80年から100年レベルでものが結構多くあります。

国有林は通常は切れないのですが、丸晴では天然の木曽檜を数多くストックしてます。

材木屋さんと密にお付き合いをしていますから、そういう木が出たと聞いたら、飛んで行って買っておくんです。

ストックというかうちの木材コレクション、ご覧になりますか?」

⎯⎯⎯ はい、ぜひ! (そう答えると、濃沼さんは作業場兼木材置き場を案内して)

濃沼「秋田杉、春日杉、霧島杉、屋久杉、欅、木曽檜、水楢、栃など様々な材木をストックしてます。

丸太と言ったら京都の北山が有名なんですが、これはその北山から買った丸太です。

これ、これね、黒柿なんですよ。床柱で使用した端材ですが、黒柿って最高級の材料ね。

今、杉板を焼いた焼杉という木材が外壁で流行っていますよね。

木曾檜って、わかりますか? これがそうで、目がすごい細かくて檜の王様って言われています。飴色になるとね、宝石みたいな光を出して始めるんです。見せたいなぁ」

丸晴工務店の木材コレクションを紹介してくださる濃沼さん。

⎯⎯⎯ こんなに大量の木材をストックしたり、作業場もいくつもお持ちになられて、維持するだけでも大変ですね。

濃沼「正直大変です。けれどこれらの材木を手放したら、再度持つことは難しいので必死に守っています。

先程、大工工務店を残したいと言った理由もここにあります。作業場の貸し借りなんかもしているのですが、とにかく広い土地が必要なので、大工工務店も減ることはあってもなかなか増えることはありません」

⎯⎯⎯ 失われつつあるのは伝統技術だけではないということですね。

濃沼「大工とは切っても切り離せない材木屋や山の製材所も、みなさんご存知のとおり減っています。木材を積極的に買い付けるのは、少しでも減少傾向を止めたいからでもあります。

ストックはよくないという方もいらっしゃいますが、本来、木材は何百年ももつものですし、お客様に安価で提供できます。一緒に一点物である木材を選ぶ楽しさもあり、弊社の1つの強みになっていると思います」

⎯⎯⎯ 確かに、「この木がどんなふうに料理されるんだろう」って思ったら、ワクワクするでしょうね。何とも魅力的な強みですね!

濃沼「素晴らしい素材を、持ち味を生かして、腕のいい職人が薄味で提供する。これが一番。大工の仕事は寿司職人とも共通していますね。

さらに強みを増やそうと、今、檜ショップを準備中なんです」

木材1つ1つの個性を生かして濃沼さんならではの設計。上記2点 写真提供/丸晴工務店

⎯⎯⎯ 御社の社屋のおむかいにある建物ですね? 素敵だなって思ったので、すぐにわかりました。

濃沼「そうです。NCルーターっていう木材の加工用の機械を購入しましてね、それで食器から色々な小物をつくっていく予定です。木の食器や小物類は、可愛いですし、赤ちゃんが触れても安心だし。

身近なところから木のよさっていうのを訴えていって、いつかは木の家に住みたいと思っていただく、その流れをつくっていこうと思っています」

⎯⎯⎯ 先ほどから、道行く人が檜ショップの中を覗き込んでいますね。まだオープンしていないのに。

濃沼「壁も床も檜でできていますが、現代的な設計なので、何だろうと思ってくれているのでしょう。壁をできるだけガラス張りにして、中もよく見えるように設計していますから。地元の人、特にここは小学校の登下校道なので、子どもたちのワクワクにつながったらうれしいですね。

もちろん商品を買ってもらって、少しでも大工の収入アップをしたいと思いますが、子どもたちにモノづくりの仕事って素敵だな、やってみたいなと思ってもらえるよう、僕も素敵な建物の設計、商品の企画デザインを頑張っていくつもりです」

左/オープン準備中の檜ショップから下校中の小学生が見える

右/檜のランプシェードも可愛らしい!

上記6点 写真提供/丸晴工務店

有限会社 丸晴工務店 濃沼広晴さん(つくり手リスト)

取材・執筆・写真:小林佑実

猛暑のなか訪れた京都。現代的な家々や集合住宅が連なる細い通り。そこにひっそりと佇む一軒の京町家。きっとここに違いないと思い、小走りで入口の前に立つと「中川幸嗣建築設計事務所」という控えめな看板が目に入った。挨拶をして迎え入れていただいた土間では、外とは打って変わって心地よい風がカーテンを揺らしている。

それだけのことですが、きっと今日は中川さんからいい話が聞けそうだと確信した瞬間でした。

中川幸嗣さん(なかがわこうじ・46歳)プロフィール

1977年(昭和52年)生まれ。京都府福知山出身。一級建築士事務所 中川幸嗣建築設計事務所代表。2002年 武蔵野美術大学造形学部建築学科卒業後、建築設計事務所勤務を経て2014年に独立。京町家を改修し自宅兼事務所としている。過剰さがなく豊かで美しい民家の佇まいに学び、軽やかでしなやかで実のある建築を探っている。京都市文化財マネージャー(建造物)としても活躍中。

⎯⎯⎯ 福知山(京都)のご出身とのことですが、どんな幼少期を過ごされたのですか?

中川さん(以下敬称略)「実家は大正初期に建てられた町家で、薬屋を営んでいます。福知山は城下町なので親戚や同級生の家も商売をやっている古い家が多かったですね。だから食住一体の生活が自然でした。町家独特の暗さや湿り気、静けさや匂いが今でも印象に残っています。

小さい頃は川の堤防周辺でよく遊んでいました。由良川(ゆらがわ)という川なんですが、昔から幾度となく氾濫していて、福知山はその度に水害に見舞われた街でもあります。そんな歴史の中で、街と川の境に築かれた高く長い堤防がモノリスのような圧倒的な存在として記憶に刻まれています」

⎯⎯⎯ 建築の道に進もうと決めたきっかけや理由を教えてください。

中川「高校2年生の時、自転車競技の練習中に事故に遭い、脳挫傷する大怪我をしてしまいました。幸い命拾いしましたが、自分の人生をきちんと考えるべきだという思いが芽生えました。

その頃、ふと手に取った雑誌「SD : スペースデザイン」の中で特集されていた「ランド・アート(「アース・ワーク」とも呼ばれる)」に惹かれました。それは建築とも彫刻とも造園とも捉えることができるので、美術大学の建築学科に進学しました。幼少期の堤防の記憶が影響しているのかもしれないです」

ランド・アート

ランド・アート (land art)とは、岩、土、木、鉄などの「自然の素材」を用いて砂漠や平原などに作品を構築する美術のジャンル、またはその作品のこと。規模の大きなものは、アース・アート (earth art)、アースワーク (earthworks)などとも呼ばれるが、その区別は厳密ではない。

出展:Wikipedia

学生時代の作品「芸祭ピラミッド」(2000) 大学の芸術祭後の廃材の山に現代社会の縮図を見いだし、大学構内の広場に廃材でできたピラミッドを設置した。躙口があり、中に入ることができる(写真提供:中川さん)

⎯⎯⎯ なるほど。スケールの大きさが確かにリンクする部分がありそうですね。学生時代はどんなことをされていたんですか?

中川「春休みになるとバックパックを背負っていろんな国を旅していました。最初はタイに行って、翌年にインド・ネパールへ。また別の機会にトルコ・シリア・ヨルダン・エジプト。あとはヨーロッパにも行きました。有名建築や観光地を巡るのではなくて、一日中街を歩いたり、鉄道やバスに乗ったり、おじさん達がタバコを燻らす街角のカフェで喫茶したり、庶民的なご飯を食べたり、その土地に暮らす人々の普通の営みを垣間見るのが目的でした」

⎯⎯⎯ 刺激的でしょうね。その行動力はどんな思いから出てきたのでしょうか。

中川「建築を志す人なら一度は読むような本に【人間のための街路】(バーナード・ルドフスキー 著 )という名著があります。自動車のための“道路”ではなく、人間が歩くための“街路”の重要性を説いた本で、とても感銘を受けました。旅先に選んだ異国の古い街を歩いていると、喧騒の傍に、居心地の良い落ち着ける場所があったりと、新・旧や動・静が同居する中に、懐かしさや既視感を感じるんです。

そこで『待てよ。福知山も半世紀程前までは、江戸時代の城下町としての歴史が積み重ねられた、いきいきとした街路空間があって、道に多くの人がいる街だったんじゃないか』と、外の世界を見ることで逆輸入的に自分のルーツにある街や生活文化・民家や伝統建築などの魅力に気付かされたんです。

けれども都市計画は、今考えると重要伝統的建造物群保存地区にもなり得たであろう福知山独自の、水害共存型町家の建ち並ぶ旧街道の約半分を町内ごと潰し、片側二車線の車のための道路にかえてしまいました。街から堤防にあがる魅力的な人間のための階段も、今では刑務所を囲む塀の様になっています。30年以上前、私の少年時代の出来事ですが、なじみのある景観を失ってしまうというのは、取り返しのつかない残念なことで、恨みは根深いものです。

⎯⎯⎯ 建築だけというより、それも含めた街路や街などに興味を持たれていたんですね。

中川「そうです。大学時代にお世話になった先生が二人いらっしゃって、一人は今年亡くなられた相沢韶男(あいざわつぐお)先生。相沢先生は民俗学者の宮本常一先生のお弟子さんで自称「壊さない建築家」。民俗学と文化人類学の講座を受講していました。もう一人は源愛日児(みなもとあいひこ)先生。身体と建築について考察すると同時に、継手・仕口や差鴨居など伝統的な構法の研究もされている方です。

そういった先生方の影響もあり、建築家が建てた建築でもなく、お寺や神社のような伝統建築というわけでもなく、立派なものというより素朴な、市井の人々が建てたような、土から生えてきたような、民家建築に興味を覚えるようになりました」

⎯⎯⎯ 設計の仕事を始められてターニングポイントとなるような出来事はありましたか?

中川「大学卒業後の東京にいた頃、実家の薬局を改装することになり、僕が設計することになったんです。大学を出て間もないので経験も浅く、右も左もわからなかったんですが、地元にある一般建築から社寺建築も手がける工務店に施工をお願いしました。

大工さんと面と向かって対話すること自体もほぼ初めてで、世話役の大工さんは口調も荒く怖かったんです(笑)。でも話してみるとその大工さんは笑顔も素敵で魅力的な方でした。壁のどこに開口部を設けるかという話のときに、高さや大きさ、下地による制約などを考慮しながらも、どうすれば美しいかということをも考えておられて、立場もバックグラウンドも違うけど、デザインするという意識の部分に共通点があったので、大工さんという存在が一気に身近に感じられるようになりました。本当に無知ですよね(笑)。

学生時代に僕が継手・仕口に詳しい源先生から学んでいたこともあって、現場で生の竿車知継ぎに感動していると、他の応援の年配大工さんなんかもいろんな継手や仕口を『こんなの知っとるか?これはどうや?』とたくさん技を披露してくれたんです」

継手・仕口を大工さんに披露してもらった際の写真。「勉強はしていたが、なかなか身近なところで目にすることはなかったので興奮しました」と中川さん

中川薬局改修|福知山市|2005年

左:Before/右:After

玄関右側の出格子パターンは街にある意匠をサンプリングしてきたもの。ベンガラはご自身で塗ったとのこと

上記3点写真提供:中川さん

室内、縁側、庭が絡み合い、豊かな空間が生まれる。軒内の三和土は敷地内の土を振るって自ら叩き直した

⎯⎯⎯ 中川さんが設計される際に大切にしていることを教えてください。

中川「特に民家のような建築の場合、自分の閃きや思いつきなんかで一朝一夕に建てられるものではありません。先人たちによって幾度もの実証実験を経るなかで育まれてきた建築のかたちです。地域ごとに方言があるように、建築のかたちも多様なはずです。設計を始める前に、まずはその土地において建てられてきた伝統的な民家について知ることから始めます」

⎯⎯⎯ 新築する場合も伝統的な民家について知ることから始めるんですか?

中川「その通りです。その土地ごとの生活の営みから導き出された建物のかたちや、その土地で昔から好まれてきた材料、さらには文化的な特色や風習などと現代生活との関連性を探ります。懐古的に昔を再現するつもりはありませんが、地域によっては今も鬼門などに敏感な場合もあります。

少し大袈裟かもしれませんが、歴史に学ぶ工程は、それぞれの土地に対する礼儀であると同時に、型を知ることで型を破ることにもつながり、新たにデザインする上での拠り所にもなると思います。

そのような下地づくりともいえる工程を経て、現在の目線で、建物を建てる敷地の周辺環境との関係や施主の要望、安全かつ快適に暮らせる家に必要な性能などを盛り込み計画していきます。そこからが本題なんですがね。

美味しいお味噌汁を作るために、きちんと出汁をひいた上で具を入れていくような感じです(笑)」

⎯⎯⎯ なるほど。では古い建物を改修する際はいかがでしょうか?

中川「改修する建物が町家や農家の建物のような伝統的な民家の場合、今まで残されてきたことを尊重し、無理な間取りの変更は極力避け、その建物の特徴を損なわないような計画を心がけています。

もちろん昔と今とでは生活様式も大きく変わっています。例えば屎尿を汲み取りするために必要だった町家の通り土間(トオリニワ)は今となっては必要ありません。しかしながら、内と外を繋ぐ家の中の道のような土間空間は、下水が普及した今もなお、建物内外の行き来が盛んになる便利で魅力的な町家の要素でもあります。

暑さ寒さとの付き合い方も、生活様式や生活環境の変化、気候変動により昔と今とでは変わらざるを得ませんが、伝統的な土壁に、断熱や遮熱などの現代的な工法を適切に施すことによって、高性能な建物にもなり得ます。

目隠しの簾戸越しに心地よい風が吹き抜ける。窓の寒さ対策として二重窓にしている

古い建物を無くしてしまったり大きく変えてしまう前に、その建物を如何に住みこなすか、建物に寄り添うようなつもりでその建物の持ち味を活かし、将来につなげることを考えます。その上で変えることが必要な場合は、相応しい変え方を探ります」

⎯⎯⎯ 納得です。今ご自宅兼事務所にされているこの京町家についても教えていただけますか?

中川「織屋建という西陣地域ならではの架構形式を持つ、工場と住まいが一体となった町家です。敷地は間口に対して奥行きが深く、主屋と離れの間に庭があります。かつては一般的だった織屋建の町家も、今では町内にここ一軒を残すのみとなってしまいました。通りに面してそれぞれの町家が建ち並ぶことでお互いの強度を連担していたので、短辺方向の壁が元々ほとんどないんです。明治初期あるいは幕末くらいに建てられたであろう庶民的な町家ということもあり、梁も華奢で仕口も怪しく脆弱そのもの。できる限り荒壁や柱を増やして強度を上げています」

高さを抑えた表構えは建築年代の古さを表わす要素の一つ。腰に使われる花崗岩は北木石、昭和初期頃の流行

⎯⎯⎯ 他に大切にしていることはありますか?

中川「庭屋一如(ていおくいちにょ)と言われるように、特に都市部の生活環境において、庭は大切だと強く感じています。身近な材料で丁寧に作られた家と、心地の良い庭とは切っても切り離せません。庭は見るだけでなく、草むしりをしたり落ち葉を拾ったりと、毎日少しだけでも実際に触れることができると、随分生活の質が上がります。

家は雨風や暑さ寒さ、社会や人間関係から身を守ったり、大切なものをしまっておくシェルターとしての役割があるのと同時に、庭を持つことで季節の移りかわりを感じ、内にいながらも意識は外に広がります」

ここで、中川さんの設計事例をご紹介します。

中筋の家 (自宅兼事務所)改修|京都市|2023年

建築当初は工場だった吹抜け空間には低い天井が張られ、床の間のある座敷となっていた。今回の改修工事の際に天井の吹抜けを再現し、開放感のある板張りのリビングルームとしている。庭を囲む縁側や渡廊下、外腰掛など内と外の間の空間が実はとても重要。

「庭も作庭から数年を経て、樹々が根を張り幹も少しづつ太くなっています。苔も成長して庭石と絡みだしたり、ミミズも増えて土中環境も良くなったりと、庭の魅力は日々増しつつあります。無駄に思えるかもしれない渡廊下なども、気持ちを繋いでくれることに気づかされました」(中川さん)

写真左奥に床の間があった。書院窓のついていた壁は塞いで耐力壁としているが、床の間の名残が感じられる

左:壁の向こうはハシリニワと呼ばれる土間の台所空間

右:主屋の旧床間部材を転用した離座敷。雛祭りのしつらえ

左:皮を剥いただけの野趣ある華奢な古い梁

右:入口を入ってすぐのオモテノマでは奥様が作業中

庭の石は元々この場所で使われていたものや、土中に埋まっていたものを活用している

中塗仕舞いの土壁に、和紙貼りの控えめな看板

西院の家|京都市|2016年

床面積20坪(ロフト別)の小規模な新築物件だが、大工・左官・建具職人達のこだわりが詰まっている。施工は木の家ネット会員でもある大髙建築の高橋憲人さん(つくり手リスト)が担当している。

「初めて設計した竹小舞と荒壁下地による新築住宅です。今日一般的に使われている石膏ボード屑などの産業廃棄物がほとんど出ない現場で、その健全さと気持ちのよさを身をもって体験しました。荒壁は粘り強い壁になるだけでなく防火的にも優れているし、調湿性、蓄熱性や遮音性にも優れています。再利用しやすくゴミになりません。理想的ではないですか?荒壁は文化財のためだけのものではありません。外観は今も町家がちらほらと残っている通りの景観を整えることを意識して設計しました」(中川さん)

左:張り出した格子の中は寝室のベランダになっている

右:旧来の街並みを無視せず呼応する様にしている

左:ベランダを支える通し腕木と呼ばれる桔木(はねぎ)

右:竹小舞の下地、荒壁は各工程において美しい

上記4点写真提供:中川さん

追分山荘|軽井沢|2014年

広い敷地に高さを抑えた軒の深い屋根を掛け、眺望の良い東側に設けた縁側と観月の露台で内と外の境目の空間を満喫できるようになっている。ほとんどの窓は軽やかな明かり障子と高性能木製サッシの二重構造となっており、マイナス15度にもなる厳しい冬に備えている。

「冬の朝、布団の中が寒いとなかなか起きることができませんが、暖かい布団からはパッと起きることができまよね。冬の半屋外も楽しむことができるよう、家の中がきちんと暖かくなるようにしています」(中川さん)

上記6点写真提供:中川さん

⎯⎯⎯ 最後に、家づくりに対する想いとこれからの展望を教えてください。

中川「この質問、悩みますね(笑)。家づくりにはいろんな人が関わります。使う材料や工法の選び方ひとつで、それを生業にしている職人さんたちにも大きな影響を与えます。ちょうど『投票』に近い感覚かもしれません。

例えば荒壁。荒壁下地の土壁は素晴らしいポテンシャルを持っています。だけど目の前の予算の都合だけで選択肢から外されてしまうと、いざ使いたい場面が訪れた時に、材料や職人さんが見つけづらくなっていたり、コストがさらに掛かってしまったりと、どんどん採用しづらい状況に追い込まれてしまいます。そうならないためには、本当に価値あるもの・価値ある技術に日頃から『確かな投票』をしていくことが大切だと考えています。

『器』に例えるなら、いい器は仕舞い込んでおくんじゃなくて、丁寧に大切に普段使いしてあげる。欠けたら金継ぎして永く使う。そうすると日々の生活がとても豊かになりますよね。そんな考え方です。

手間暇のかかる伝統的な木造建築は30年で建て替えるようなものではありません。イニシャルコストが多く掛かったとしても、手入れをしながら何世代にも渡って暮らすことが前提です。そして、後世の人が見た時にその良さが評価されれば、さらに後世へと受け継がれていきます。逆に、後世の人に『寒いし、不便だし、かっこ悪い、ダメだこりゃ』と思われたら、いくら材料や技術が素晴らしくても叩き潰されてしまいます。そうならないために、長く愛されるだけの意匠や性能が求められます。建築士の責任は重大です」

「建物」という観点からさらに視野を拡げ、街並み、街路空間、過去・現在・未来をつなぐ家づくりを等身大で実践している中川さん。現代社会が抱えるさまざまな問題を解決する糸口が、そこにあるように感じた。

一級建築士事務所 中川幸嗣建築設計事務所 中川幸嗣さん(つくり手リスト)

取材・執筆・写真:岡野康史 (OKAY DESIGNING)

尋常ではない猛暑に誰もが音を上げた今年の夏。その終わりかけのタイミングで、環境問題に向き合い続け、省資源の家づくりに取り組む金田正夫さんのお話に触れるのは、私たちにとって意味深いことだと感じます。環境問題のお話は深刻だけれど、金田さんが提案する対策法、その一つである自然と正面から向き合う家は、質素でストイックではなく、柔軟で人懐っこい! その印象は金田さんのお人柄そのものです。

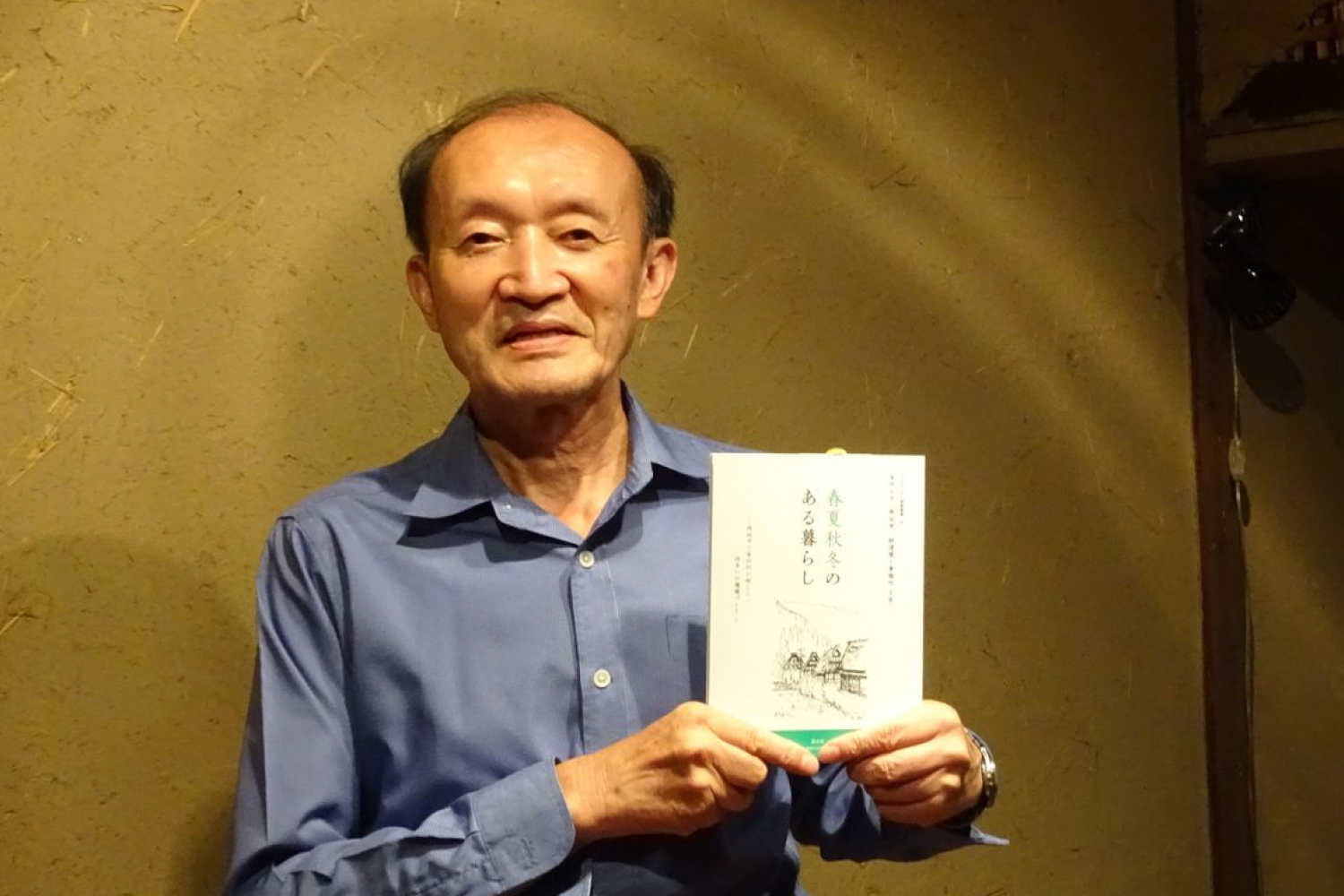

金田正夫(かねだまさお・74歳)さんプロフィール

1973年、工学院大学建築学科卒業、同年図師建築建築研究所入社 。74年に都市建築計画センター入社 。83年に独立し、一級建築士事務所 金田建築設計事務所開設 。2011年、法政大学大学院工学研究科建設工学専攻博士課程修了博士号取得。建築士として活躍するほか法政大学非常勤講師を務め、現在も大妻女子大学で環境問題と建築に関する講座を担当。著書に『春夏秋冬のある暮らし─機械や工業材料に頼らない住まいの環境づくり─』(風土社)がある。

今回の取材は、東京は代官山にあるオフィスで。打ち合わせ用のテーブルは木戸と背の低い箪笥を合わせたもの。「椅子も捨てられそうになっていたものを、いただいて利用しています」。撮影/小林佑実

土間+ガラス戸で、住宅街の通りに対してオープンな印象。「ギャラリーとしても使っているスペースなんです。行き交う人が覗き込んで、ふと目が合うのも楽しいですよね」。撮影/金田正夫

⎯⎯⎯ 自然素材の家づくりに取り組むようになったきっかけから伺えますか?

金田さん(以下、敬称略)「地球環境のことが私の根幹というか土台になっています。そこからお話ししてもいいですか?」

⎯⎯⎯ もちろんです!

金田「地球に暮らしている生命体がこのままでは30年後に絶滅するというぐらいに、今、環境は追い込まれているんですよね。おひとりおひとりが、どう向き合うかというのは自由ですけれど、私は、後世に子どもや孫たちの世代が生きていける環境を取り戻したいと思っています。そのために、私ができることが建築のことなので、家づくりはもちろん、建築物の調査・研究に力を注いでいます」

⎯⎯⎯ 建築物の調査・研究とはどのようなことですか?

金田「気候・環境異変の原因を明らかにして取り除かないと根本的な解決はできませんから、私なりに数々の文献を調べて、まず時期的には戦後に着目すべきだとわかりました。

異変は人類8万年の歴史とか江戸時代の暮らしの中で徐々に進んだのではなく、第二次世界大戦が終わった1945年からわずか60〜70年の間に、二酸化炭素の増加量や資源の消費量が顕著に変わるんです」

⎯⎯⎯ 顕著とは、具体的にどれくらいですか?

金田「資源について言えば、地球上にある人間が使える資源の3分の2を、戦後のわずか60年ほどで使い切ったんです。資源はまだ十分にあった50年前、メドウズ博士が発表した未来予測では、その当時の使い方のままだと、2050年に資源は枯渇するとされています。10年前に日本政府が発表した環境白書の、1つ1つの資源があと何年で枯渇するか、という予測データと比較しても、メドウズ博士の予測通りに進行していることが確認できます」

左:金田さんが環境問題についてお話しされている『春夏秋冬のあるくらし』。リアルとオンラインの両方で聞くことができます。お問い合わせはmukuri_d@yahoo.co.jpまで。

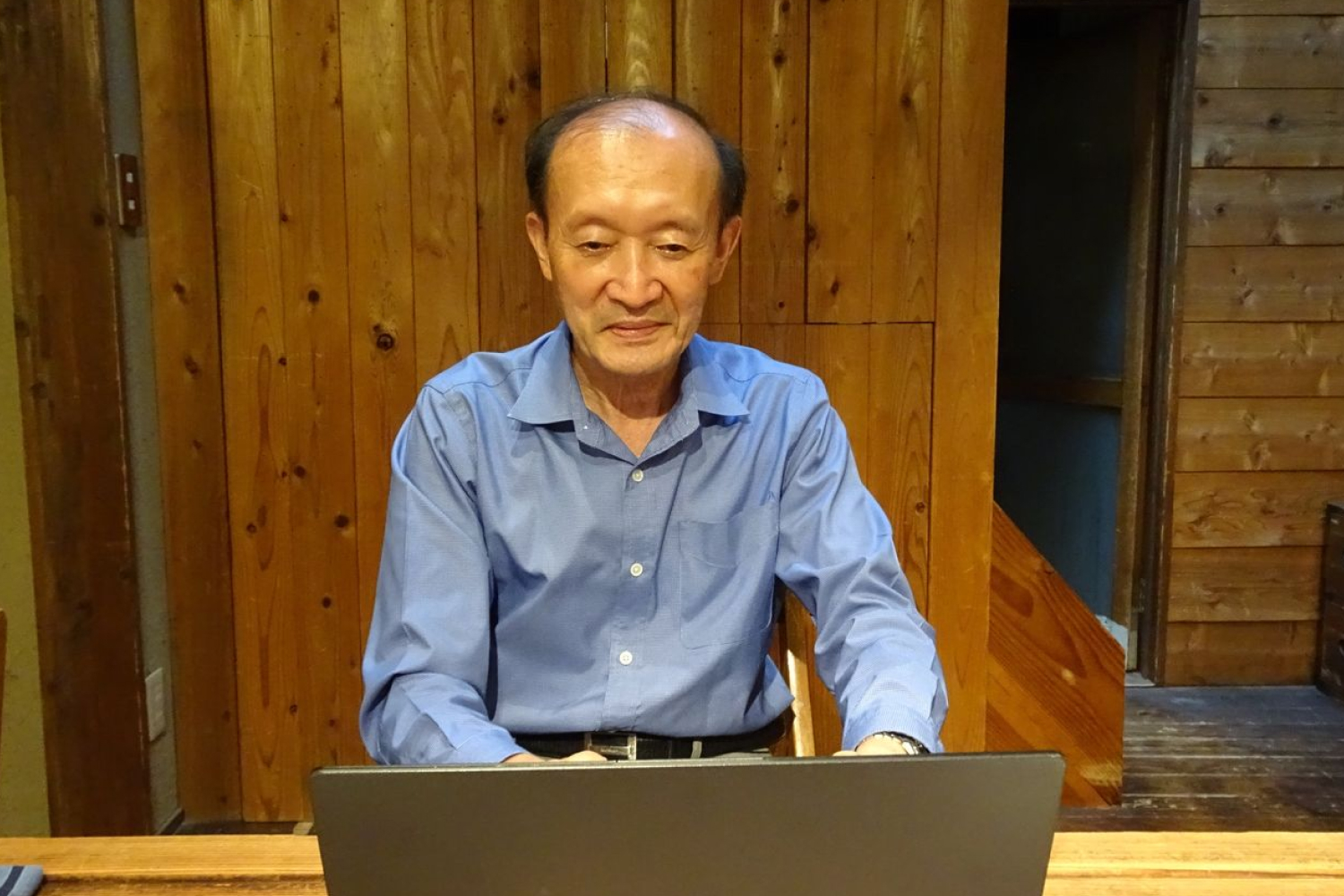

右:戦前までの屋根は夏遮熱・冬受熱だったが、戦後の屋根は夏受熱・冬遮熱につくられている、ということが説明されているスライド。

⎯⎯⎯ 今からわずか30年後ですね。再生エネルギーが注目されていますが、対策になっていませんか?

金田「資源を使うと温暖化ガスの排出や環境悪化の要素とリンクするので、温暖化ガスが増えるのは資源の大量消費が背景にあります。戦後の大量生産、大量消費、使い捨ての経済論理が一番の原因と言わざるを得ません。

温暖化ガスだけを減らそうとか、再生エネルギーで二酸化炭素を出さない発電に切り替えようというのは方策の1つかもしれないですけど、根本的な解決にはなりません。省エネより省資源こそが重要なキーワードです。

エネルギーではなくその元になる資源そのものの使い方を節約して、環境への負荷を軽減することが必要で、建築について言えば、使い勝手のいい機器や素材に頼らないでどこまでやれるのか、私は取り組んでいます」

⎯⎯⎯ 検証して有益とわかったことを家づくりに取り入れているのですね?

金田「はい。民家に温度計をすえて約20年にわたって調べてきました。かつての庶民層の家は、自然の営みに頼ったもので、その知恵は現代の科学者が追いつかないレベルです。

温度測定をすると民家がどういう工夫で夏の涼しさや冬の温もりをつくっていたか、わかってきました。それを現代に応用して、資源をあまり使わないでも快適な環境をつくれると具体的な提案をし、設計に取り入れています」

⎯⎯⎯ 現代に応用できる工法の例を教えてください。

金田「今日も暑いですからね。夏の暑さについて中心にお話ししますと、風を通すために南北に窓をつくる、上下の高低差がある窓があれば理想的です。土や木が調湿材料だということも、建築に関わる方は知っていると思います。

昔の農家や商家などには越屋根という、屋根の上に空気を通すためのに小さな屋根が載っています。これが高低差を利用して通風をとる窓の原型です。

さらに私は、二重屋根にして、上の屋根が太陽からの受け取る放射熱(赤外線)70℃の大半をカットし、その結果、下の屋根が外気温度の30℃に落ちる。この間には断熱材の1㎜もありません。これは鎌倉時代の土蔵の屋根に取り入れられているもので、当時の絵巻物にも描かれています。家の日傘みたいなものです。

わずかな庭でも草を生やし、家のなかと湿度差をつくることで風を通すのもポイントです」

屋根面に注ぐ放射熱(赤外線)を遮熱する二重屋根を取り入れた「東伏見の家」。撮影/金田正夫さん

東伏見の家の中。お料理好きなクライアントさんのために、カウンターテーブルをはさんで、床に座して食べる人(左)と土間に立って調理する人(右)が同じ高さの目線で話せるように工夫がされている。床に座した人のお尻と足元は床暖房のぬくもりで暖かい。金田さんの人懐こさが垣間見られる設計。撮影/金田正夫さん

⎯⎯⎯ 日傘のある家! 言葉にするとユニークですね。

金田「二重屋根の上屋根は70℃程になりますが、下屋根は外気温度に落ちるので、最上階の部屋は外気温より低くなります。

今年の夏も冷房を使ったのは1週間程度だったと、クライアントのみなさん喜んでくださっています。しかも、冷房を使わなくなって体調がよくなったと感謝してくださる方も多いです。

そもそも、冷房を使わないで済む家づくりに取り組むきっかけは、冷気に当たるのがつらいとおっしゃるリウマチを患っている方のお住まいでした」

⎯⎯⎯ 冷房って体が冷えすぎることもあって、健康的に使うのは案外難しい気がしますね。

金田「湿度とか放射熱とか風の流れといった、自然界の営みを無視して人間を含む生命は健全に生きられないのではないかと思います。

高気密・高断熱住宅は工業材料で外とは隔絶した空間をつくり、その中に高性能エアコンを使い、運転エネルギーの削減をして温暖化を止めようとしています。しかしこれらの諸材料や機器をつくり廃棄するための資源消費や環境の負荷には触れないのです」

⎯⎯⎯ 自然を完全に遮断するのか、オープンにして利用するのか、涼をつくるという目的は同じでも向き合い方は真逆ですね。

金田「そうです。資源を大量に使う断熱材で自然を遮断した家に住み、エアコンで気温をコントロールするのに資源を使い、十数年でエアコンを取り替え、その処分に資源を使って……。

これを続けていると、2050年資源枯渇・餓死の予測が確実に現実化してしまうでしょうね。我々人間が、自然に背を向けて生活していくことは、もう限界にきているんです」

「猫の額ほどという言葉がありますが、ごくごく小さなスペースでいいので、植物を植えるスペースがあれば、それが家の中の温度を下げるのに役立つのです」。写真は金田さんのオフィス。ギャラリーとしても使用されています。撮影/金田正夫さん

⎯⎯⎯ 建築家である根底に環境問題があるとおっしゃっていましたが、そもそも建築家を目ざされたのは、どのような流れからですか?

金田「高校の頃には、絵を描いたり物を作るのが好きでした。難しい本を読んで勉強するのは苦手だったので、絵を描いてたり物をつくるほうがいいなと思いまして、建築の道を選びました。

大学の建築学科に進むと、周囲の同僚たちはものすごい意欲を燃やしていて、ル・コルビジェとか先進的な現代建築をつくる人への関心が高かったですが、私はさほど関心がありませんでした。昔ながらの民家にもです(笑)。

今振り返れば、伊藤ていじというすごい先生がいらしたのに、内容はよく覚えていない。必死で聞いたらよかったのにと、残念に思っています」

⎯⎯⎯ それでも、建築のお仕事を選ばれたのですね?

金田「自分はあまり要領がよくないし、大企業の歯車になるのも嫌だったんですよね。給料が少なくてもなんとか食べていければいいと思って、小さな設計事務所に入りました。

ところが社会人になってすぐに“オイルショック”が起こって、たった1年の間に会社2つをクビになりました。

同期の仲間はどんどん経験を積んでいるのに、私はまだ図面1枚も引いたことがないという。こんな出発でした」

講演では何十枚というスライドを準備して、約2時間、丁寧に日本や世界の環境について説明をされる金田さん。物静かなご様子からは想像できない情熱的な面をお持ちです。撮影/小林佑実

⎯⎯⎯ 状況が変わったきっかけは何だったのですか?

金田「「3つ目の職場にアルバイトで入るんですが、相変わらずオイルショックの影響があり『あんた、ちょっとそろそろ辞めてよ』と言われ、これは覚悟を決めて頑張らないと、先が厳しいなと思っていたので、『僕は本気で働く気で来ています、なんとか働かさせてください』とお願いして、どうにかクビはつながりました。その後も上司からは『お前、才能ないから早く足洗え』など、色々言われました」

⎯⎯⎯ それはおつらいですね。

金田「ただ、歩みはすごくのろいけど着実に進む自分を知っていたので、あんまりへこたれませんでした。上司の言葉に発奮して、そこからものすごく勉強をしましたね。時間があればル・コルビジェはもちろんですけど、日本中の建築を見て回りました」

⎯⎯⎯ 古い建物も、ですか?

金田「いえ、関心を持ち始めたのは大学を卒業して10年、3つ目の職場から独立した1980年頃からです。独立して間もない時に、先ほども少しお話しした越屋根と呼ばれる屋根の上にある小さな屋根がある家の設計にかかわります。

越屋根は、かまどや囲炉裏の煙を外に出す役割や光を取り入れたり、熱い空気や湿気を上から逃がして、夏の換気・通風に大いに効果をあげていました。

こういったことは、先人が育んできたことを次の時代に伝えて行こうとした方々がつくった日本建築セミナーという学校で学びました。

今思えば、ここで教えていたのは雲の上のような方々でした。全国的に見ればこんなことをやってる人間はほんの一握りです。そこで7〜8年学びました。卒業証書も何もないんですが、中味が濃く、先人から学ぼうと思っていた自分に多大な影響を与えてくれました」

『星野道夫文庫』の外観。写真家で探検家、詩人の星野道夫ファンの方から、個人で集めた写真集や書籍のための書庫の設計を依頼された金田さん。「たくさんの方に星野さんの素晴らしさを伝えるため、私設図書館にしましょうよ」と提案し、自宅敷地内の限られたスペースに書庫&図書館ができあがりました。撮影/金田正夫さん。

⎯⎯⎯ 先ほどおっしゃっていた冷房がいらない家づくりのヒント数々も、その講座の中から得たのでしょうか?

金田「そうですね。あるセミナーを川崎市立民家園という場所で受けた時に、大きな衝撃を受けました。

ちょうど猛暑の夏だったのですが、冷房のない古民家で2時間話を聞くのはつらいな〜と思いながら参加したんです。

すると、30分がすぎたころに、暑いとか涼しいとか気温への意識が消えていることに気がつきました。すごく涼しいわけではないけれど、不快感がない。終わって外に出るとカーッと暑い。この民家の不思議な居心地のよさは何によるものなのか、本気で研究し始めたのは、ここからです。

環境問題に関心を持ち始めたのもこの頃からでした」

⎯⎯⎯ 研究の成果を家づくりに生かしているほかに、論文を書かれて発表されたり、講演活動もされていますね。

金田「「建築だけでなく衣食住のすべてが環境問題に影響していますから、講演ではこれらをトータルにお話ししています。3割くらいの人は環境に深い関心があるとみられるので、この方々に届けていきたいと思っています」

⎯⎯⎯ この猛暑で世間的にも危機感は高まっているのでは?

金田「「正直、一般的にはまだ省エネまでしか意識が達していない気がします。

ただ、希望はあるなと感じています。それは、大妻女子大学の講義では、今の環境異変の根本原因は大量生産・大量消費・使い捨てにあることを、ここにメスを入れないと解決しないことを、奥歯に物を挟むことなく、ズバズバ話しています(笑)。

聞いているのは、古い時代を知らない10代の若者です。講義の後のアンケートでは、受講者70人ほぼ全員が『もう今までどおりの環境対策では行き詰まる可能性がある』『もっと自分の生活とか建物のつくりを見直さないといけないと思いました』という回答をくれています。

次を担う世代が理解してくれていることは心強く、彼らのためにもさらにデータと指針になるものを残さなければと身が引き締まる思いです」

星野道夫文庫の内観。明るい印象を保ちつつ、写真などの資料が光で傷まないよう採光への配慮が行き届いています。撮影/金田正夫さん。

十条の家の内観。戦前に建てられた住宅の改修・増築を行いました。左写真の部屋は、当時の砂壁を漆喰に塗り直し、畳をとって床暖房+床板に変えましたが、他は当時のままです」。右写真は茶の間。天井・緑境の建具は当初のまま、左手の台所境や正面の窓、ベンチ、床、照明は大幅に改修。「古来の技術、意匠を、残す部分と現代の暮らしにあわせる部分を使い分けました」。撮影/金田正夫さん

取材を終えて…

クライアントさんのご意志で写真は限られていますが、金田さんが設計された家は家族だけでなく、お客様を招いて楽しむことができる仕掛けが多く、金田さんが人と接することがお好きであることが感じられました。環境を守ることと、生活を楽しむことは矛盾しない。そう教えていただいた気がします。

(有)無垢里 一級建築士事務所 金田正夫さん(つくり手リスト)

取材・執筆:小林佑実

「大工として木造建築を建てたり直したりしていく中で、そこに暮らす人や家・まち・自然など、様々な営みがゆるやかに繋がりあうような仕事を続けていきたい」

そう話すのは今回ご紹介する丹羽怜之さん。木の家ネット入会以前から会員との交流も広く、奥様の智佳子さんは木の家ネットのライターとしても活動されていたので、筆者としては楽しみにしていた取材。波乱万丈の独立スタートだったようですが…

丹羽怜之さん(にわさとし・37歳)プロフィール

1985年三重県生まれ、群馬県育ち。丹建築代表。大工で一級建築士。日本建築専門学校(静岡県富士宮市)を卒業後、木の家ネット会員でもある一峯建築設計(三重県津市)池山琢馬さんに師事。6年間の修行を経て2014年春、丹建築として独立。翌2015年には米国北カリフォルニアでの天平山禅堂プロジェクトに携わる。帰国後は三重県中勢地域を中心に木造建築を手掛ける中で、そこに暮らす人・家・まち・自然など、様々な営みがゆるやかに繋がり合うような仕事を模索している。

⎯⎯⎯ 建築の道に進んだきっかけを教えてください

丹羽さん(以下敬称略)「一番根底にあるのは、漠然とですが、“自分自身で身を立てて生きていきたい”という想いを小さいながらに持っていたことですね。モノ作りが好きだったので、中学校の頃から大工になりたいと思うようになりました。一人でできる工芸品のようなものが好きだったのですが、もっと人と関わって作りたいなという気持ちも出てきて建築の道に進もうと決めました」

⎯⎯⎯ 日本建築専門学校を卒業され、修行時代のことを聞かせていただけますか

丹羽「ある時、四日市で池山さん達が手掛けられていた【竈(かまど)の家】で大工仲間たちが集う機会がありました。そこで一峯建築設計の池山さん(つくり手リスト)からいろいろお話しを伺っているととても興味深かったので『一緒に働かせてもらえませんか』と尋ねたのが始まりです。夜通し、竈の火に当たりながら語り合うという特殊な就職面接でした(笑)」

中央手前2棟が丹羽さんの自宅と作業場だ。

作業場を丁寧に掃除する丹羽さん。

⎯⎯⎯ 池山さんの元で得たことで特に印象に残っていることを教えてください

丹羽「毎年、手刻みで土壁の仕事があって、何でもやらせてくれて、大工修行の場としては言うことない環境でした。また、木の家ネットの他の大工さんの現場に預けてもらう機会も多く、自分の親方以外のいろんなやり方を経験できたのは大きいです。

本来は半人前の人間がよその現場に行くべきではないかも知れませんが、そこで失礼のないように、どう振る舞うべきかとか、どう実践するかとか、荒療治のような感じで学ばせてもらいました。恥をかくことの方が多かったんですけどね(笑)」

自宅ではたくさんの名古屋コーチンを飼っている。

⎯⎯⎯ ということは、入会される前から木の家ネットの会員の面々とは面識があったわけですね

丹羽「そうですね。弟子の時も、独立してからも、入会以前から総会に連れて行ってもらったり、みなさんにはとても良くしてもらっています」

天平山(てんぴょうざん)禅堂 写真提供:丹羽さん

⎯⎯⎯ 2014年に丹建築として独立されて、翌年渡米されていたそうですが、そのお話をぜひ聞かせてください

丹羽「北カリフォルニアにある寺院、天平山(てんぴょうざん)禅堂プロジェクトに参加するために約半年間渡米しました。

現地に禅宗を自らの宗教としている方が増えているそうです。各地に代表的なお寺はあるのですが、いざ自分が僧侶になりたいと思ったら、日本に修行に来なければなりませんでした。

なかなかそれは実現できないので、『現地できちんと修行ができ、僧侶になれるお寺(専門僧堂)をつくりたい』という住職の個人的な想いでスタートしたプロジェクトです。何億円もの寄付を集めて総本山を海外で初めて建立するというものです」

⎯⎯⎯ かなり壮大で使命感と夢のあるプロジェクトですね

丹羽「寄付によってお金を賄うので、予算も限られていて、大きな建設会社も入っていないので、施主直営工事のような感じでなかなか大変でしたがやりがいのある仕事でした。今回は【七堂伽藍(しちどうがらん)】のうち最も大切とされる【僧堂】の屋根仕舞いまでやって帰って来ました」

七堂伽藍

寺の主要な七つの建物。また、七つの堂のそろった大きな寺。禅宗では、山門・仏殿・法堂(はっとう)・庫裡(くり)・僧堂・浴室・東司(とうす)の七つ。

⎯⎯⎯ 木材はどうされたんですか?

丹羽「全7棟分にあたる約2,000立米の檜を日本から船で運んだと聞いています。私が行った時にはそのうち3棟は刻まれた状態でしたが、まだ1棟目が完成していないままなので、その後が気になっています」

⎯⎯⎯ その土地に生えている木で建てるのが建物にとっては良いと思うのですが、日本の檜をカリフォルニアに持って行って耐久性などは大丈夫なものなんですか?

丹羽「向こうは雨季以外は乾燥しているので、むしろどんな木でも長持ちしちゃう環境だと思います。サンフランシスコにも100年以上昔の木造建築がたくさん残っています。僕らが『瓦(ルーフタイル)を葺いたんだ』というと『すごいお金持ちだね!こっちは木の板かアスファルトかスレートだよ』という返事が現地の人から返ってきました。

僧堂の瓦葺きをする職人さんたち。写真提供:丹羽さん

その代わり怖いのが乾季の山火事です。私がいた半年の間にも現場近くで火事がありました。どんどん火が広がり規模が大きくなると、火を消すどころではなくなって、家や大切なものの周辺を守ることと避難に徹する。そして火が過ぎ去るのを耐え忍ぶ。というスタンスになるんです。日本の台風や地震などに近い感覚ですね。命からがら逃げて帰って本当に怖い思いをしました」

⎯⎯⎯ 現場は大丈夫だったんですか?

丹羽「ネットで火の広がりをチェックしながら『燃えちゃったかも…大丈夫かな』とハラハラ心配でした。後日現場に戻るとそこは月面のような荒野に変わっていたんですが、建物と木材の周りだけはブルドーザーで地面を掻いて防御していたので、何とか大丈夫でした。

夏場は火花が出るものは使っちゃいけないとか、日常の当たり前のルールが全く違うんだなと思い知らされました」

山火事の火の手が現場に迫る。写真提供:丹羽さん

⎯⎯⎯ 本当に大変な日々だったんですね。他に日本との違いで苦労されたことはありますか?

丹羽「まずは食事です。日本食自体は向こうにもあるんですが、現場が本当に人里離れた山の中にポツンとあるような場所で、そこに住み込みでやっていたので、食料の調達が苦労しました。ファーストフードなどでも言葉や文化の違いを感じ、もどかしい思いをしました。

2つ目は法律です。州の建築の許可は降りていたんですが、連邦の開発の法律に違反しているとみなされて、一時中断せざるを得なくなりました。その後コンサルティングの方に入ってもらって設計変更をして事なきを得たのですが、州・軍・連邦に挟まれるという事態で苦労しました。

先ほどの火事のお話もですが、3つ目は気候です。夏は一切雨が降らないので乾き切った砂漠みたいなところなんですが、冬の雨季になるとそこに雨が降り続けます。そうすると植物も土を貯えることが出来ず、ドロドロになって川のように流れて、地形が変わってしまうんです。春先はそれがそこらじゅうでチョコレートフォンデュみたいになっていて重機も動かせない。その上、棟梁は高齢のため長期間は滞在できないという状況で、途中からは本当に自分一人だけで、暑さと闘いながら巨大なフォークリフトを使って建前をして、かなりタフな現場でした」

上棟式の様子。「現地や日本からのほか、世界各地から集まった僧侶の方々による読経は圧巻でした」(丹羽さん) 写真提供:丹羽さん

左:付近の農場での小屋づくりワークショップ 。写真提供:丹羽さん 右:地元の高校の出張授業で日本の建築技術を紹介。 写真提供:丹羽さん

⎯⎯⎯ 帰国されてから現在までのことを教えてください

丹羽「2度の渡米後、こちらで暮らして5年が経ちました。カリフォルニアでの仕事とは関係ない古民家のリフォームなど順調に仕事ができていて充実しています。自分が古民家が好きで仕事を選んでいるという側面もありますが、三重という土地には同じような価値観の人が多く、建物も残っているので、自分に合っているなぁと感じています」

⎯⎯⎯ 木の家、土壁の家を建てたいというお施主さんも多いのですか?

丹羽「こっちが当たり前に土壁の家を建てていると、お施主さんも『やっぱり土壁で建てるものなんですね』と自然と納得して何も問題なく進みます。逆に、乾式工法(石膏ボードなど)の家ばかり増えている理由は、つくり手側が『なんで土壁なんてやるの?』という考えで建てていて、お施主さんの方も乾式工法以外の選択肢があること自体を知らない。そしてそのまま出来上がってしまうという流れだと考えています。つくり手側の意識や考えが作用する部分が大きいのではないんですかね」

⎯⎯⎯ 木材について伺います。三重県は人工林率が63%と全国平均の41%を大きく上回っています。材木の調達はどうされていますか?

丹羽「県内有数の林業家の方が、私の独立と同じ時期に材木屋さんを始められたんです。希望すれば山を見せていただけて、その場で切ってもらえます。他の地域に比べて天然乾燥材を入手しやすい環境にあるという幸運を噛みしめています」

丹羽さんに「どこか思い入れのある仕事を案内してください」とお願いしたところ、改修を手掛けたという「ハッレ倭(やまと)」を案内していただいた。

トラス構造で仕切りがないため、2階ホールは開放的な大空間が広がっている。木造で響きやすいのでコンサートなどとも相性がいい。

ハッレ倭は、築85年を超える旧倭村役場を改修し、2021年にオープンした“出会いと学びのシェアスペース”。丹羽さん自身も運営メンバーとして参加しており、学びフェア・マルシェ・映画鑑賞会・音楽会などのイベント会場として、またコワーキングスペースや貸しスペースとして、地域に根ざした多文化・多世代交流の場になっている。さらに国内外からの移住相談窓口としても活動しているそうだ。2022年には登録有形文化財に登録された。

ハッレ倭代表の倉田麻里さんと丹羽さんに対談インタビューに応じていただいた。

⎯⎯⎯ 倉田さんと丹羽さんの関係の始まりは?

丹羽「倉田さんと妻が繋がりがあり、田植え体験をさせてもらえることになったんです。僕は土壁に使う藁を継続的に分けてもらえるところを探していたのですが、倉田さんのところでは無農薬で栽培されているとのことだったので、是非お願いしたいと思い参加しました。

談笑する丹羽さんと倉田さん。奥には上映会などで使用するスクリーン。

倉田さん(以下敬称略)「ちょうどその頃、ここの工事に取り掛かろうとしているところだったので、丹羽さんに相談しました」

丹羽「最初は非破壊で改修できると思い、比較的楽な工事になると想定していました。ところが蓋を開けてみたら雨漏りはしているし、シロアリに喰われていないと思っていた木も、中から喰われていたりと、結構大掛かりな工事になりました。

それでも救いだったのが、上から下まで通し柱で組まれている珍しい造りだったことです。建物としては自立したままで、悪い箇所だけ直せるんです」

倉田「解体した時に全部サステナブルな材料で作られていてびっくりしました。昔は何も意識しなくてもそういうものだったんですね」

丹羽「今回塗った土壁も、元々の壁を剥がして新しい土と混ぜて、もう一回塗っただけです。85年経っても全然すぐ新しくなれる。当たり前ですが素晴らしいです」

今回塗り替えた土壁

土壁ワークショップで竹木舞を掻いているところ。写真提供:丹羽さん

倉田「この建物の素晴らしさを活かしつつ、土壁のワークショップを開催したり、内装のことはボランティアの方にやってもらったりと、色々工夫を凝らして、今の時代にあった使い方ができるように手を加えてもらいました。丹羽さんは『こうなったらこうなるけど、こうしたらこうなる』と色々なパターンを考えてくれるので、とても勉強になりました」

⎯⎯⎯ 運営が始まってから地域での受け入れられ方はいかがですか?

倉田「ハッレ倭ができてから移住者の人口は確実に増えてきていますし、利用者数も学びフェアだけでも毎月100名、他のイベントも入れると延べ200名くらいの方にお越しいただいています」

丹羽「ここの運営のやり方は私の肌感覚にも合っているんです。最近の世の中の傾向として、ますますSNSやインターネットが発達して、場所に固着する必要がなくなっていると感じます。どこにいても何でも売り買いできちゃう。確かに便利だけど味気ない。そうじゃない方法で何か新しいことを始めたい人にとっては、いい場所だと思うんです。ちょっと商品を置かせてもらって、コミュニケーションが生まれて、輪が広がっていって。そういうのって素敵じゃないですか」

左:作家さんの作品なども販売している。他にも地元のコーヒー屋さんやお菓子屋さんなど、ここでしか買えないものが並ぶ。 右:こども服の物々交換は、丹羽さんの奥さんの智佳子さんが関わっている。

倉田「『何やってるの?』ってふらっとやって来られる方が多いんですよね。初めは頻繁にSNSを更新したり、チラシを配ったり、こまめに発信していましたが、地道な活動を2年間続けてきて、認知もされ始め多少軌道に乗ってきたかなと感じています」

2021年には「くむんだー」のイベントも開催した。写真提供:丹羽さん

⎯⎯⎯ ハッレ倭にかける想いや今後のことを教えてください

倉田「以前、フィリピンでNGO活動をしていたのですが、フィリピンは島ごとに文化も言葉も違うし、国際結婚が当たり前なんです。その経験を活かし多世代交流・多文化交流ができる“出会いと学びの場”を作りたいというのがハッレ倭の目的です。お金には結びつきにくいこともありますが、とにかく開かれた場を用意して、いろんな人に交流してもらうことが大切だと感じています。ここをステージにしてどんどん使ってもらえたら嬉しいです」

◎竣工:2019年5月 ◎36坪 新築工事 平屋石場建て ◎「チーム古民家」古民家好きの建築集団 ( 設計:中村茂史/中村茂史一級建築士事務所、施工:(株)木神楽、大工:丹羽怜之/丹建築、左官:小山左官)◎以下4点 写真:加納フォト

丹羽「日本に帰って来て直後の仕事です。緑に囲まれていて自然と一体となっている環境で、カリフォルニアにも通じるものを感じたので思い入れがあります。お風呂は全面窓で雑木林の中に居るかのような感覚を味わえます。私の場合はアウトドア直炊き露天風呂でしたが(笑)」

⎯⎯⎯ いろいろ見せていただきありがとうございます。家づくりをしていく中で、大事にしていることやモットーなどはありますか?

丹羽「関わってくれる人を大切にしたい。ということですね。言葉とか建てるものとか利害関係などを一切取っ払っても、その人と自分とがお互い幸せな感覚でいられるというのが、一番やっていて気持ちいいです。カリフォルニアでの経験もそうでした。

“自分で仕事がしたい”と思った理由もそこで、現場で『大工さん』ではなく『丹羽さん』と呼んでもらえて、私も『〇〇さん』って返してコミュニケーションを取る。そうやって仕事ができていることがありがたいです。

あとひとつ、池山さんからよく言われていた『そこらへんであるもので作ればいい』という考え方です。最初は言っている意味が分からなくて、『ピッタリの寸法で作ってもらえばいいのに』『買えばいいのに』と思っていました。今思うと、古民家を直す時には絶対必要な考え方であり地力だと感じています。その経験があったからこそ、アメリカの過酷な現場でも対応できたんだなと感謝しています」

⎯⎯⎯ これからの展望や野望があれば教えてください

丹羽「設計・施工で一貫した仕事をやっていきたいです。県内の同世代の大工仲間がみんな設計・施工の仕事を当たり前にやっていて、私が建築を志した理由も“自分自身で身を立てて生きていきたい”なのでやはりそうありたいです」

⎯⎯⎯ 最後に、丹羽さんにとって家づくりとは何でしょうか

丹羽「難しい質問ですね。関わる人みんなが、当たり前にある幸せに気づいて、感じて、そして育むということかなと思います」

「木で家をつくる」「土壁を塗る」「石場建てで建てる」といった手法や技術などの「何をやるか」も然ることながら、その先にある人間関係の大切さを感じる取材となりました。人想いで温かな笑顔の丹羽さんと一緒にいると、こちらも自然と笑顔になってしまいます。