埼玉県郊外、日高市の自然豊かな地域のポテンシャルを生かした様々な環境技術を取り入れながら、伝統技術と現代の新しい技術の融合を図る家を目指した。そうして伝統が緩やかに進化し、未来につなげることを意識している。そうすることで将来にわたって価値が持続し、結果として長寿命になることを目指した。

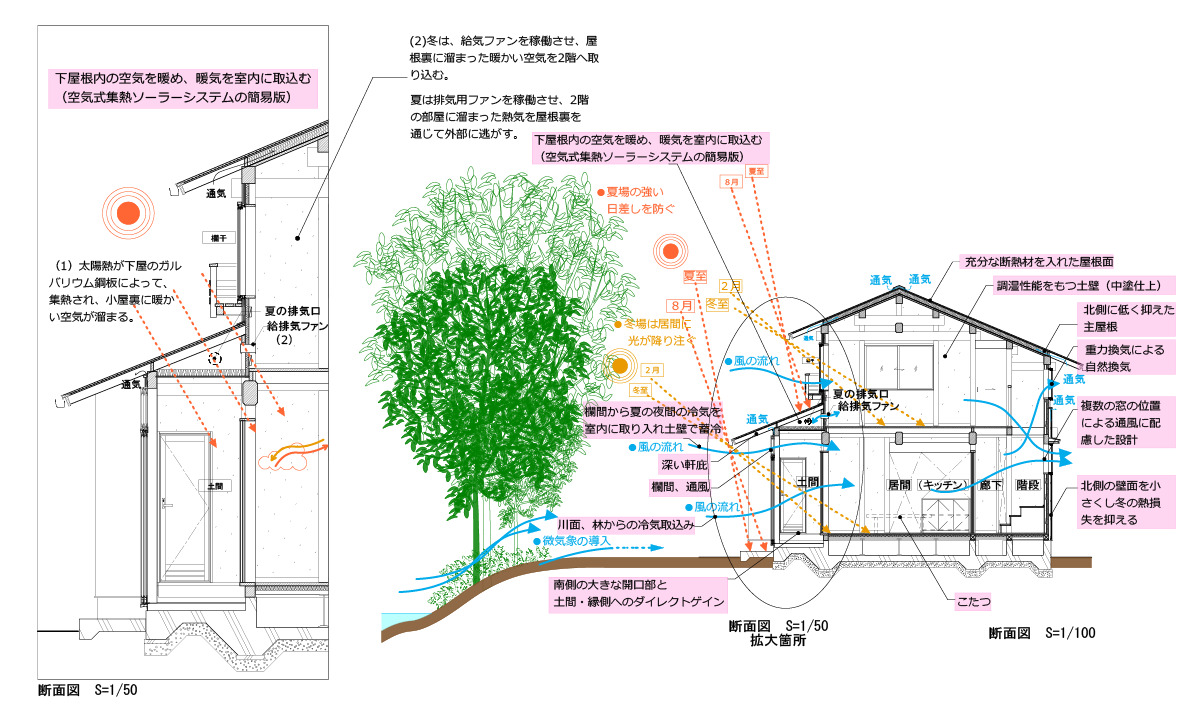

建物の南側直近に流れる川やその岸辺の落葉広葉樹の林といった、この地域の微気象や気候特性に応じたダイレクトゲイン、通風などのパッシブデザインを採用している。夏季には、敷地南側の河川や落葉樹の林の冷気を、南側の大開口や西面小窓のウインドキャッチャーで積極的に取り入れると共に、明け方の冷涼な外気を欄間などから取り入れ、躯体に蓄冷することで土壁の機能を活用している。主屋根は、北側を低く抑え、外壁面積や窓面積を縮小することで、冬季の北からの卓越風に対応している。また、南面の大開口や土間、土壁による蓄熱、南面下屋屋根内の暖気を取り込むファン、居間周囲の熱的緩衝領域(縁側、土間等)で冬季の日射を積極的に活用している。

工務店機能も兼ねた地元の製材所と組み、小回りの利く地域材の提供を可能としている。

(写真:畑拓 ※竹小舞の写真以外全て)

深い軒の出と環境、風景と調和した自然素材(杉板)の外装。こうした仕立てが連続することで里山の風景を整え、それがその地域の価値となることを目指したい。

地域の木(西川材)を地元の職人さんの手によって組み、竹小舞土壁で仕上げる、ほぼ地域の地上資源で作る住まい。

土間空間を南側に設え、庭、菜園との連続性を確保するとともに、太陽熱のダイレクトゲインの場としても働く。欄間を設け、夜間の自然通風を促すことで夏場は建物を冷やす。土間と居間の間は障子などの建具で仕切り多層空間として温熱環境を整える。

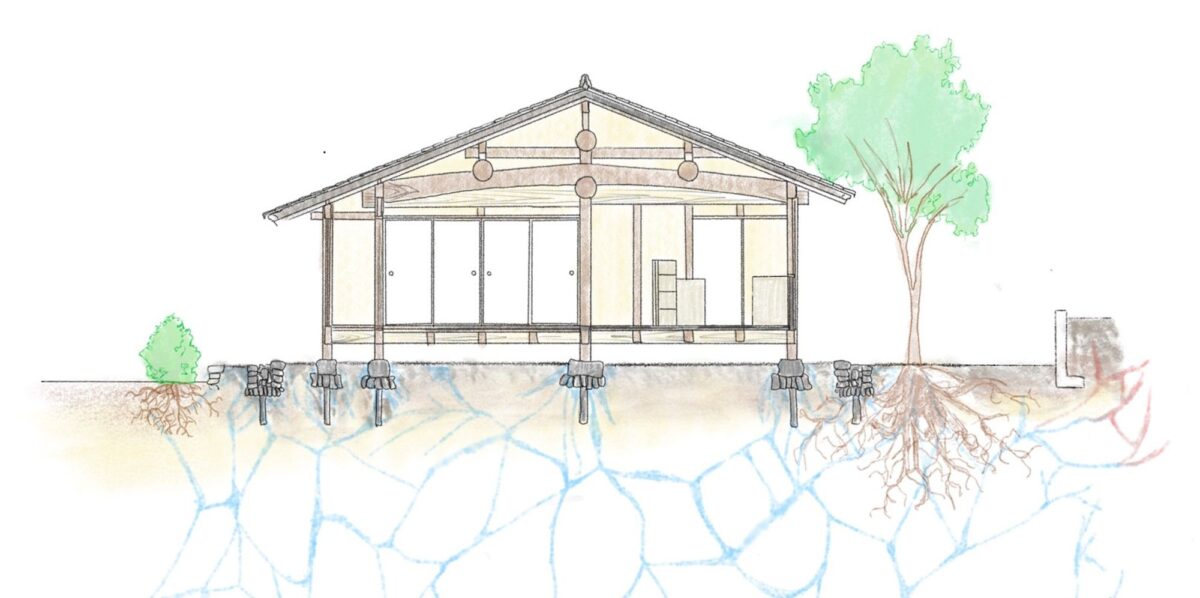

敷地は豊田市内の住宅街。子育て中の若いご夫婦が、ご実家の敷地の一角に27坪の平屋を新築。 周囲は住宅に囲まれ、自然条件の手掛かりは少なく、敷地内の空間も限られている90坪の敷地。

ここ三河地方は、雨が多く比較的温暖な気候で、全国的にも土壁の家作りが最後まで盛んに行われてきた地域です。今でも、荒壁土・中塗り土・藁スサ・小舞竹など土壁の生産体制は、細々と残っています。

建て主の要望は、以下3つです。

① 将来土に還る自然の素材で作る家

② 極力エアコンや設備には頼らない暮らし

③ 将来住み継がれていかれるような長持ちする家

これらのご要望を実現する為に、この地域で昔から作られてきた「伝統的な民家」を参考に、持続可能な家作りと暮らしを目指しました。