敷地は熊本県葦北郡芦北町。中山間地の畑が多い地域であり、施主は林業と農業の両方を営む。木材は、施主が自分の山で伐採した木を、地元の製材所で加工して使用した。継手・仕口は手刻みで加工し、厚貫・差鴨居・足固めなどによる伝統的な軸組で構成している。

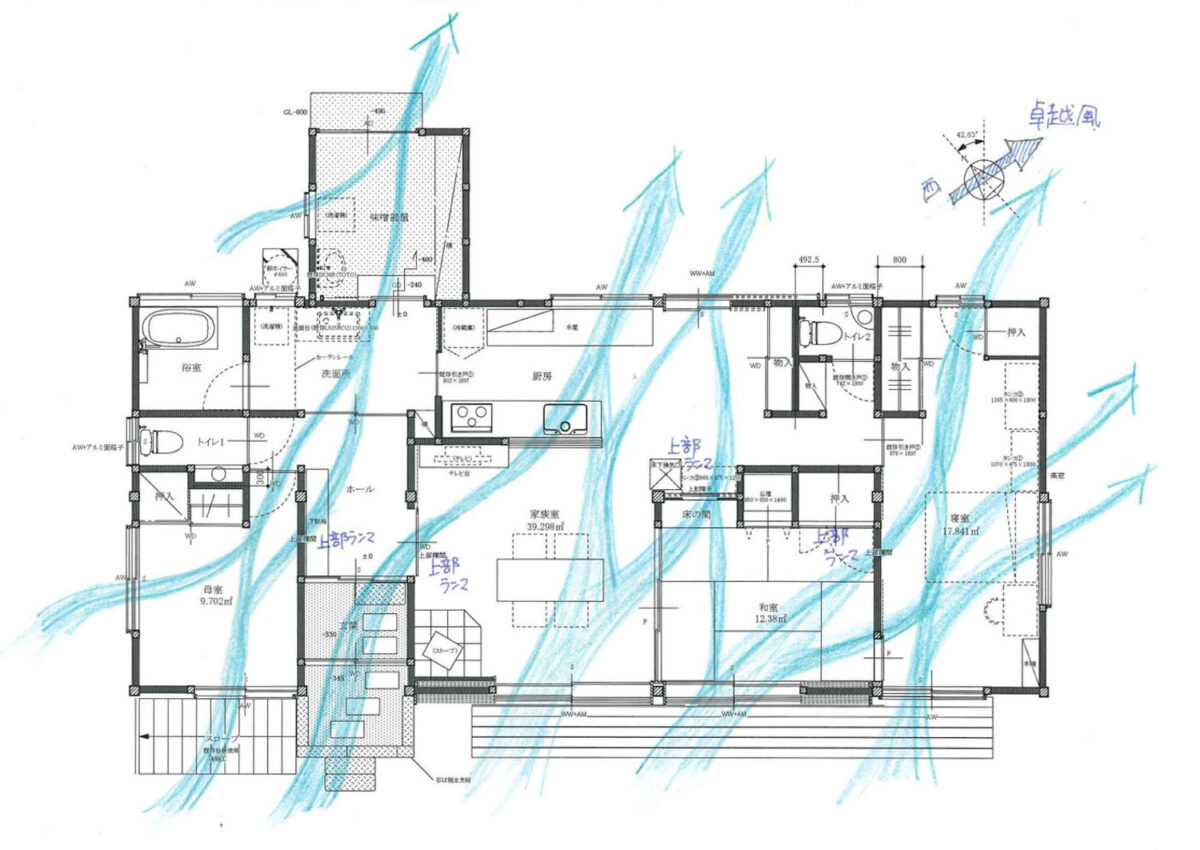

高温多湿な地域であるが、室内を構成する杉板、漆喰壁、藁畳、障子、木製建具、造作家具などはすべて吸湿材であり、風通しと吸湿で涼を得ることができる。夏季の卓越風に配慮して引込戸、室内欄間、床面換気口、高窓といった様々な窓を設け、風のとおりみちを確保している。

山の木は歩留まりが60%だが、残りの40%の廃材は暖房と給湯の燃料に使えばよい。

冬は建具を閉めて小さく住まい、薪ストーブに山の木をくべて暖を採る。給湯は薪ボイラーを使って湯を沸かす。山の木は針葉樹が主であるが、乾燥させてから使えば問題ない。 高気密高断熱の「省エネ住宅」ではないが、熊本の気候風土に適した「昔ながらのローテクでエネルギーを使わない住宅」である。

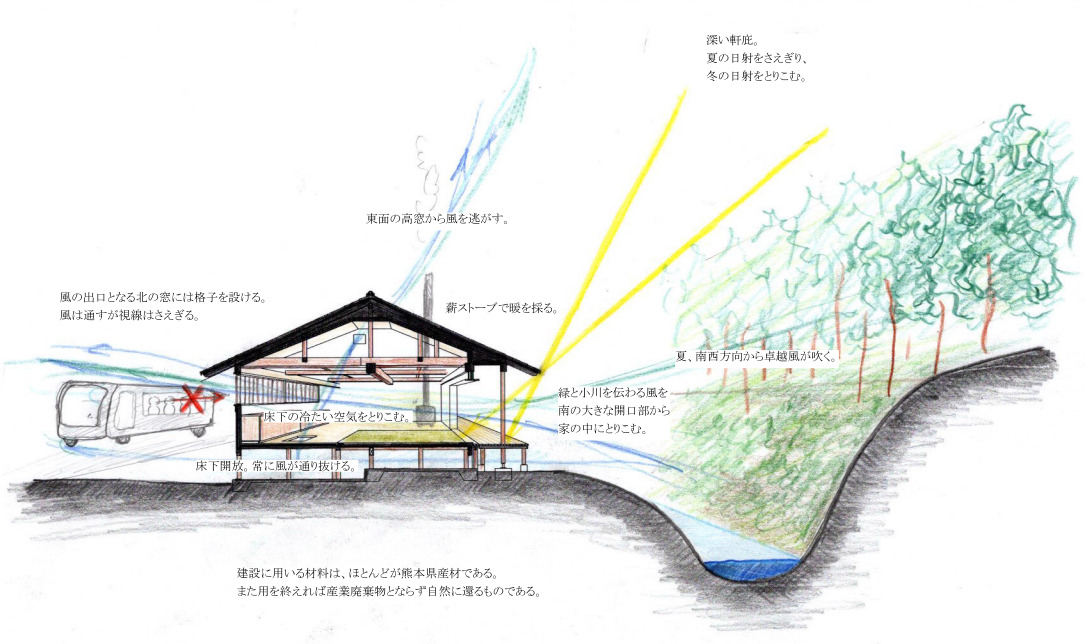

敷地は熊本市郊外。南には樹木が生い茂る小高い丘があり、その足下には小川が流れ、緑と水を介した涼しい風が敷地を抜ける。この風を南の大きな窓からよびこみ、風通しと吸湿材で涼を感じる。冬は多層構成の木製建具を閉めて小さく住まい、薪ストーブを焚き、土壁の蓄熱効果で暖かく過ごす。施主が造園業を営むため、仕事で廃棄する枝木が燃料となる。

建築の材料は主に木と土と竹と藁であり、瓦や設備機器以外のほとんどが熊本県産材である。床と天井の断熱材にも構造材の廃材である鉋屑を用いた。

石場建て+真壁構造は、被災時や白蟻被害時に、被害箇所の状況を把握し修繕方法を考えることが容易であり、建物の長期使用へとつながる。また、地域の自然素材と地域の職人による家づくりは、材料の生産・運搬などに関わる建設時のCO2排出量が小さい。さらに、役目を終えれば土か煙となるもので産業廃棄物は発生しない。ライフサイクルを通して環境負荷が極めて小さい住宅である。

高天井で構造材あらわしの内部空間。畳、土壁漆喰、杉板、木製戸、障子など建物を構成するほとんどの材料が吸湿材であり、熊本県産材でもある。

設計時のイメージスケッチ。敷地の南にある樹木と川を通った涼しい風が、建物全体を通り抜ける。