「街中であっても季節の変化を感じながら自然と共に暮らしたい。」

新旧様々な商業ビルや高層マンションが立ち並ぶ、川越の中心市街地に敷地は位置しています。小江戸を感じさせる歴史的建物が近くに点在するものの、コンクリートやアスファルトに覆われた地面が敷地周辺の大半を占めています。

気候風土に適応し、自然と共に暮らすための計画を進めるに当たり重要視したのは、周囲の環境と建物との間に、温熱的に有効な緩衝帯を設けることでした。特に夏季のアスファルトなどからの輻射熱は居住環境を悪化させるため、植栽や雨水浸透に配慮し可能な限り表土を現す、雨庭を計画しました。西側の月極駐車場となるエリアについても、雨水浸透を速やかにし保湿できる地盤面とするため、造園家の協力を得て透水しやすい材料構成と有機物を用いながら、浸透水脈を設けて緑化をするなど対策を施しています。

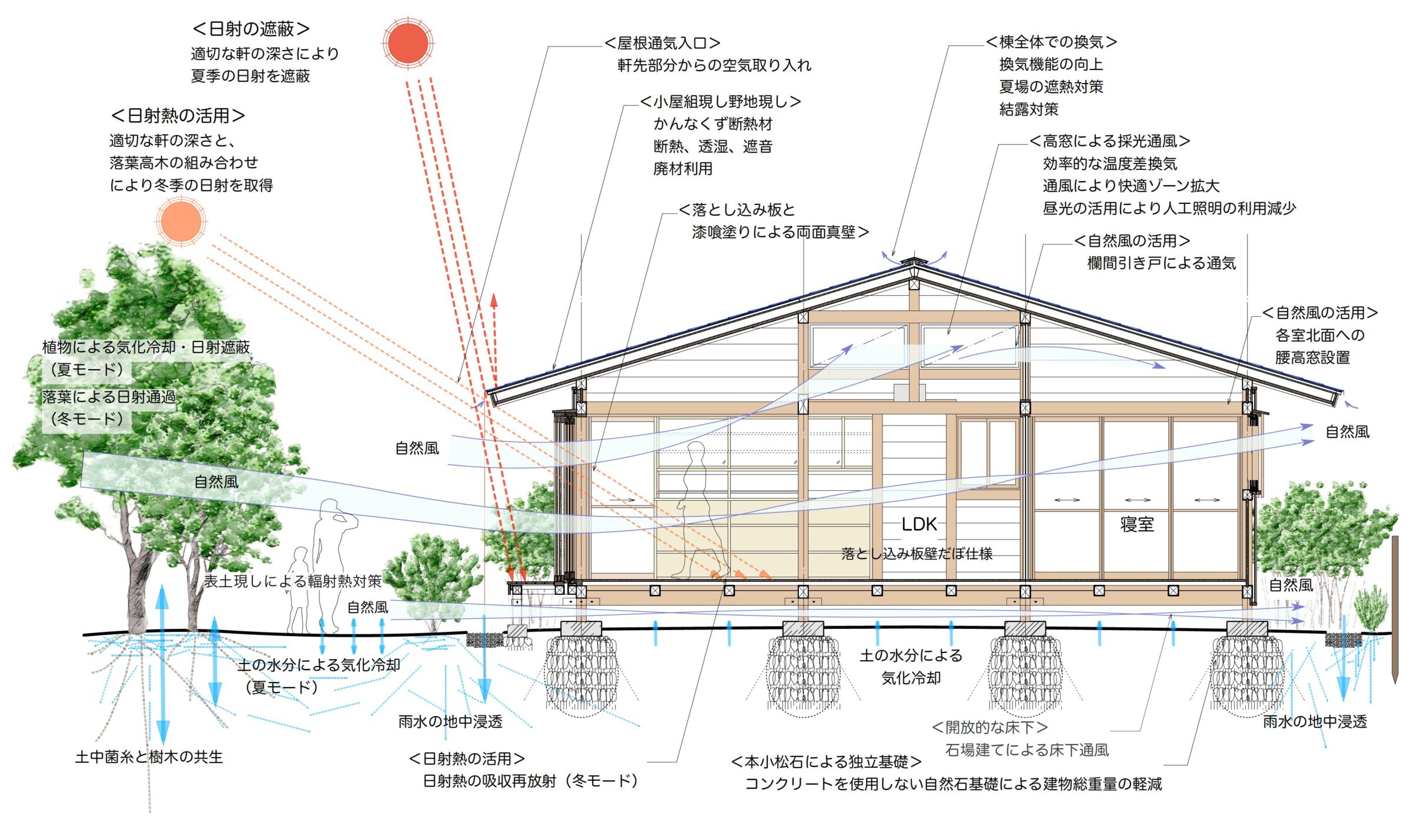

建物本体は石場建ての仕様とし、床下地面も周囲の緩衝帯と一体的に造作することで、季節によらず程よい湿度を保っています。深い軒や大きな引き込み窓、多孔質の天然乾燥杉板を用いた板倉のため、季節に応じた調湿機能の効果により心地よい住み心地を実現しています。

暮らし・景観・つながり 始まりとしての建築

東京都内にあって、未だ都市農業が盛んな地域の景観に溶け込むように、1階は土壁下地焼杉羽目板張り、2階は土壁下地土佐漆喰塗りの真壁、屋根はいぶし銀和瓦葺きとし、シンプルで品のある外観でまとめた。建物の周囲を黒ベンガラ塗りの大和塀で囲い、道路側駐車場は芝緑化ブロックを敷き詰め、落葉高木植栽などの外構工事が、建物周辺の微気候調整向上に効果を上げている。生活の質の満足度と環境負荷低減の実現に向けて、使用する素材は安全で生産エネルギーの少ない地域の自然素材とし、長期的な維持管理を考えて、この国の普遍的な職人技術で建設した。環境と共生するこの住宅が100年という単位で地域に残っていくかどうかは、住み手家族の建物への愛情の深さによって決まる。建て主直営という施工体制と、焼杉製作や塗装工事となどの経験が、今後の住み継ぎの力になっていくことを祈りたい。

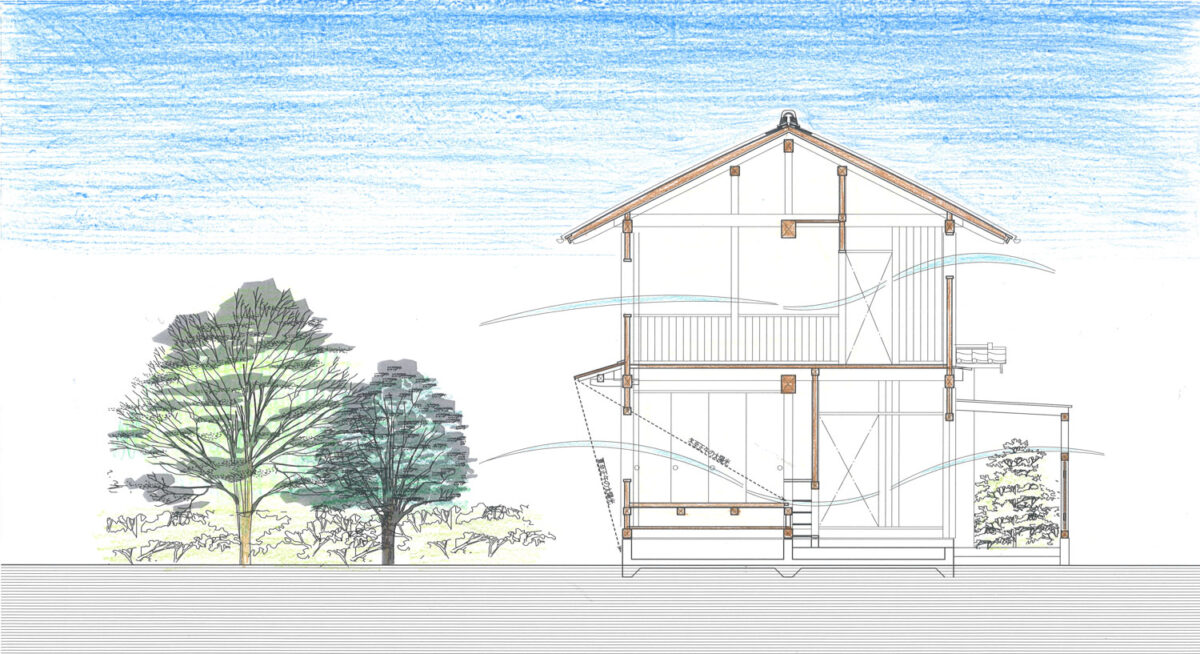

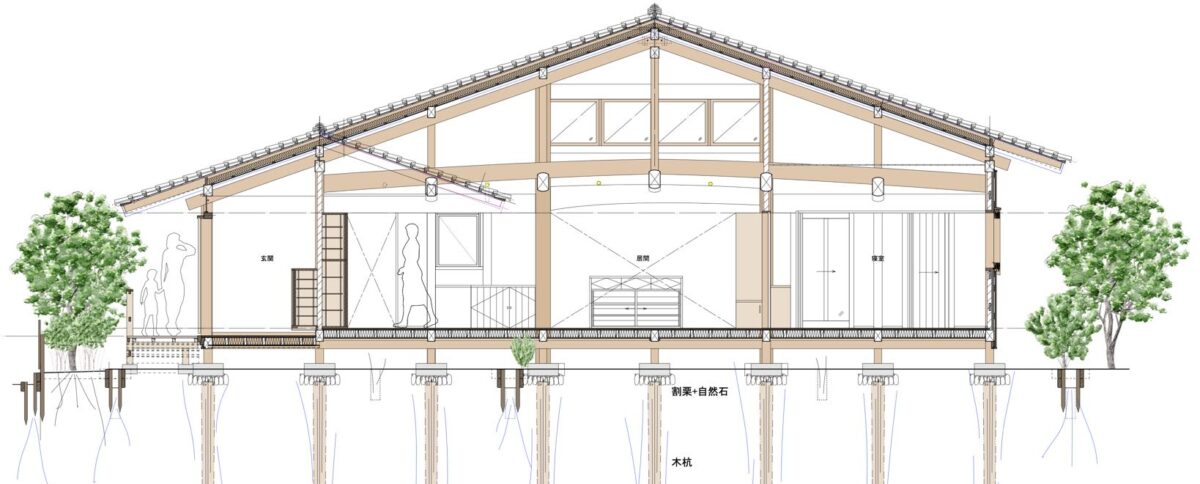

埼玉県郊外、日高市の自然豊かな地域のポテンシャルを生かした様々な環境技術を取り入れながら、伝統技術と現代の新しい技術の融合を図る家を目指した。そうして伝統が緩やかに進化し、未来につなげることを意識している。そうすることで将来にわたって価値が持続し、結果として長寿命になることを目指した。

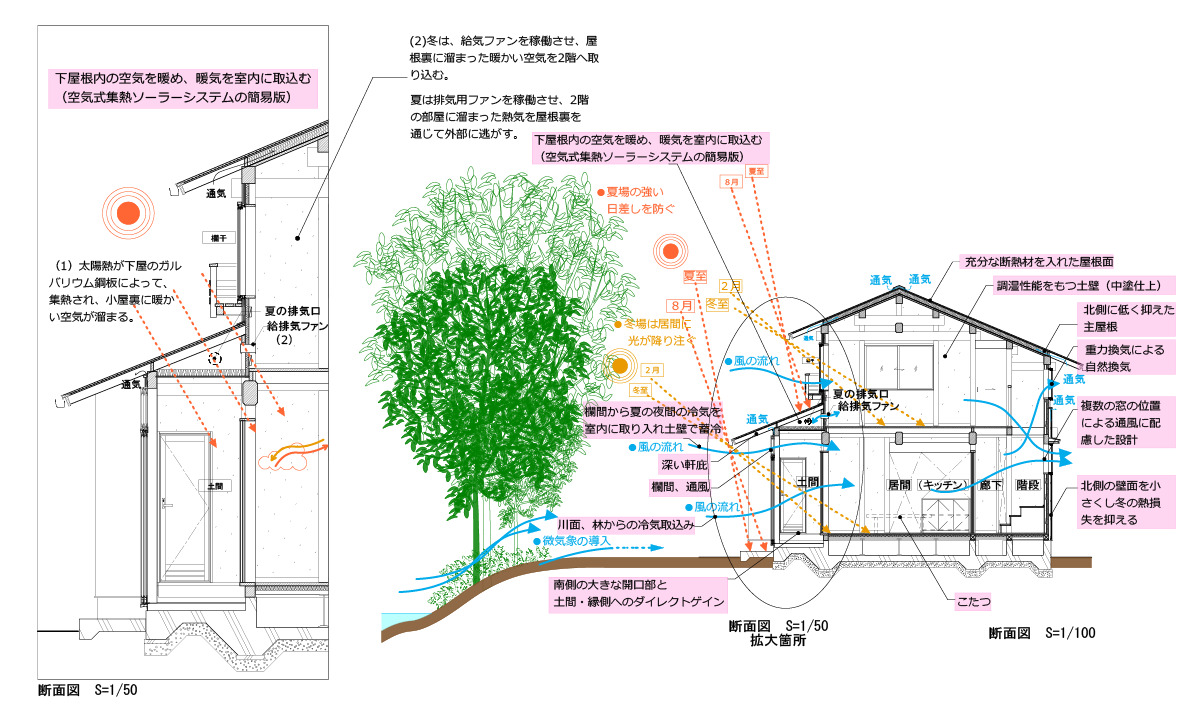

建物の南側直近に流れる川やその岸辺の落葉広葉樹の林といった、この地域の微気象や気候特性に応じたダイレクトゲイン、通風などのパッシブデザインを採用している。夏季には、敷地南側の河川や落葉樹の林の冷気を、南側の大開口や西面小窓のウインドキャッチャーで積極的に取り入れると共に、明け方の冷涼な外気を欄間などから取り入れ、躯体に蓄冷することで土壁の機能を活用している。主屋根は、北側を低く抑え、外壁面積や窓面積を縮小することで、冬季の北からの卓越風に対応している。また、南面の大開口や土間、土壁による蓄熱、南面下屋屋根内の暖気を取り込むファン、居間周囲の熱的緩衝領域(縁側、土間等)で冬季の日射を積極的に活用している。

工務店機能も兼ねた地元の製材所と組み、小回りの利く地域材の提供を可能としている。

(写真:畑拓 ※竹小舞の写真以外全て)

深い軒の出と環境、風景と調和した自然素材(杉板)の外装。こうした仕立てが連続することで里山の風景を整え、それがその地域の価値となることを目指したい。

地域の木(西川材)を地元の職人さんの手によって組み、竹小舞土壁で仕上げる、ほぼ地域の地上資源で作る住まい。

土間空間を南側に設え、庭、菜園との連続性を確保するとともに、太陽熱のダイレクトゲインの場としても働く。欄間を設け、夜間の自然通風を促すことで夏場は建物を冷やす。土間と居間の間は障子などの建具で仕切り多層空間として温熱環境を整える。

密集市街地に「市中の山居」を建てる

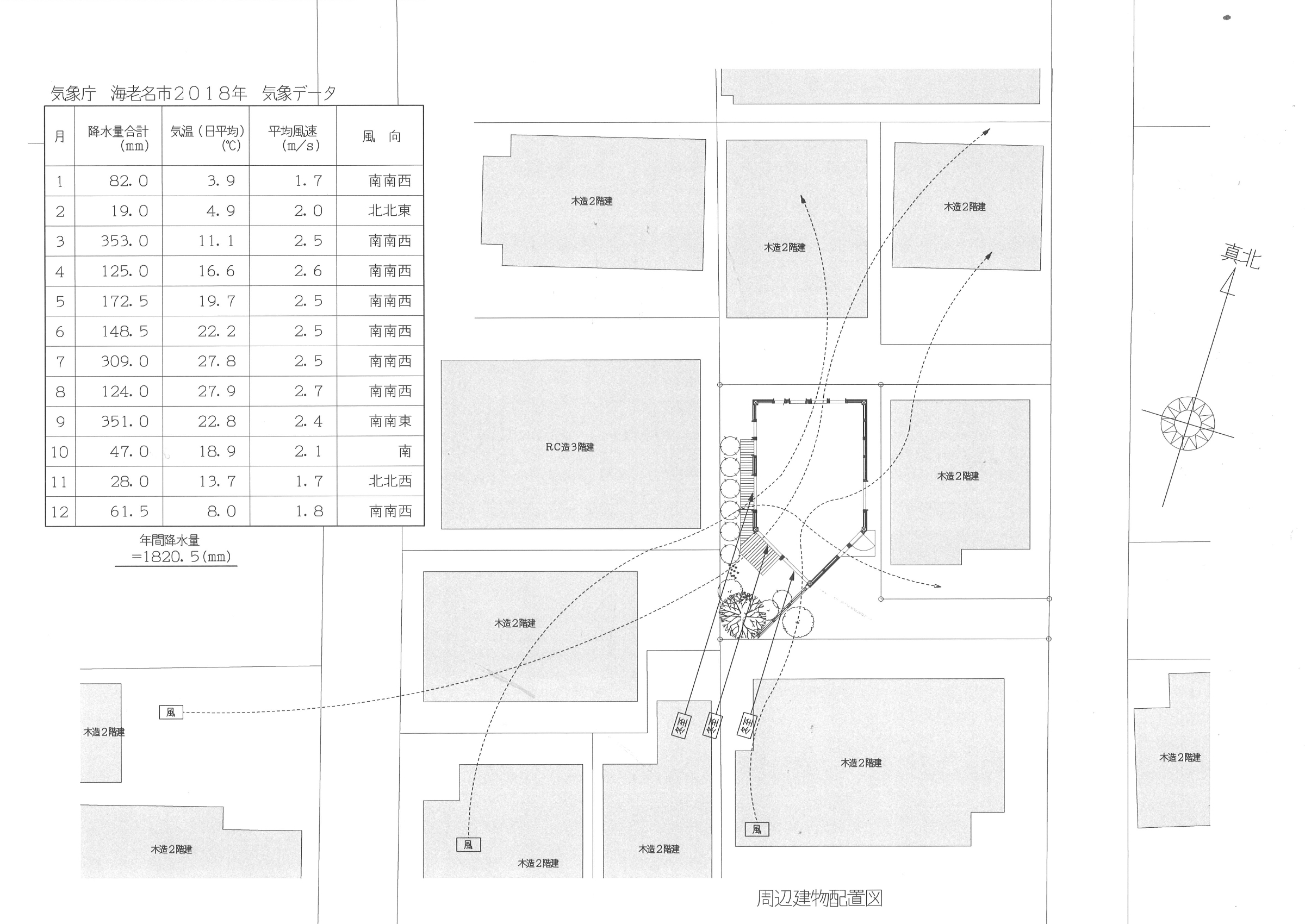

建設地は、神奈川県の中央を南北に流れる相模川東側の相模台地に位置し、西側には丹沢山系を間近に眺めることができる。奈良時代には相模地方の中心地として国分寺・国分尼寺が建てられ、明治以降は絹産業運搬の交通の要所として鉄道が引かれ、現在は首都圏の近郊住宅街として宅地化が進んでいる。

一般的に自然素材を活かした開放的な家は、敷地に余裕がある郊外宅地や田園風景が広がる地域に似合っていると考えられがちである。確かに、四方を建物で囲まれている今回敷地の様に、準防火地域に指定されている密集市街地での計画には、法令上も工事の施工面でも制約が多い。しかし、だからこそ街中の雑踏を忘れ、四季の変化を身近に感じながらの暮らしに人は魅かれるのであろう。

目指したのは、茶室の露地空間のようなひっそりとした小庭を備えた「市中の山居」である。旗状露地を歩きながら季節を感じ、建物内に入れば喧噪とは別世界の静寂な室内に身を置くことができる家。和瓦葺き屋根・化粧野地現し・漆喰塗り真壁・焼杉羽目板張りの建物を、黒塀の庭が囲む計画となった。近年の土壁や無垢板の防火性能は研究成果により、このような密集地でも実現可能となっている。

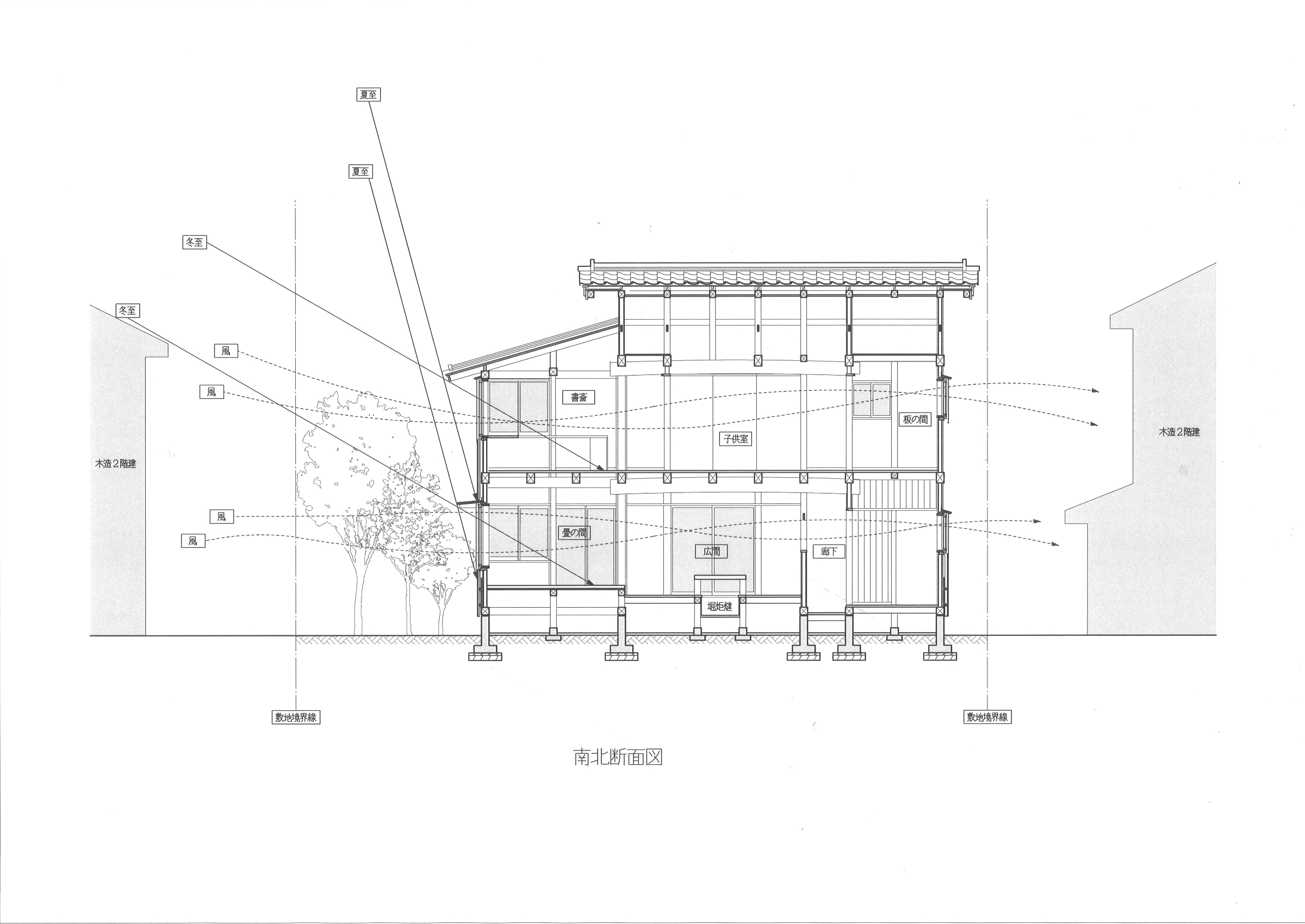

気候風土に応じた計画は綿密な調査から始まる

気候風土に適応した住宅とは、計画地に特有の気象条件や周囲の環境に合わせて計画された建物を指す。一年を通じての風向き、太陽高度、気温と湿度の変化を蓄積された情報から読み取り、敷地の状況に応じ、無理のない生活を続けられるように条件を探り出すことから設計を始めた。

年間を通じ南からの風が吹く比較的温暖な地域であるが、周囲に建物が立ち並んでいる為、南北隣地の空地からの夏の通風と冬の直射光導入を考えた。幸い狙い通りの効果があり、密集地内にも関わらず風通しも良く、冬の日中は日当たりで気持ちよく開放的な生活が続けられている。

【左】建物位置と周囲の関係配置図 通風と採光の効率を上げるために建物形態と窓の位置を慎重に決める

【右】太陽高度や風の流れを示した断面図 敷地が狭い場合、深い軒の出が難しい場合、簾や葦簀を活用して日射遮蔽を行う

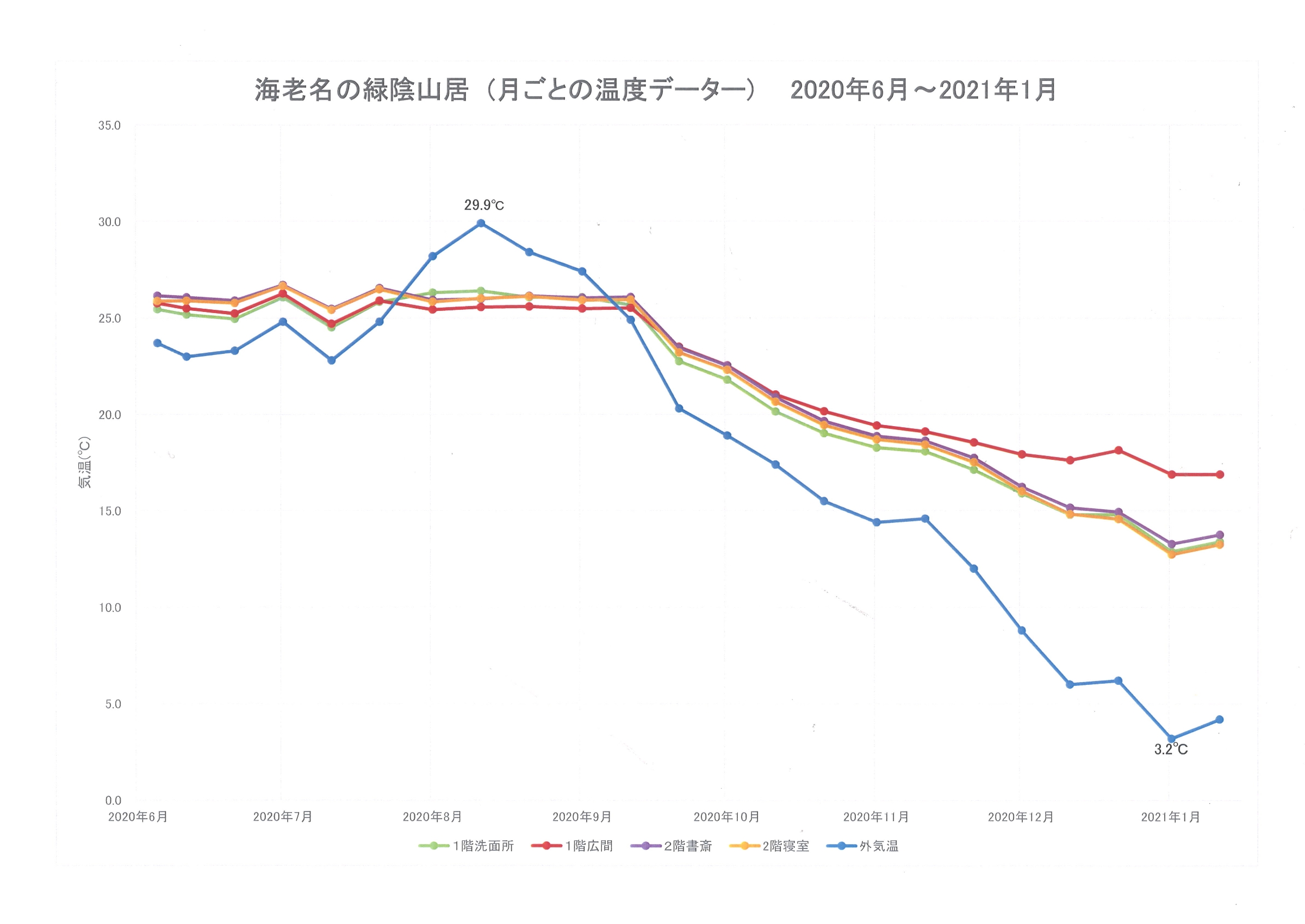

室内環境を示す温度変化グラフ

外気温と室内温度と差、各部屋ごとの温度差などを見ることは、ほどほどに快適でエネルギーを無駄に使い過ぎない生活に繋がる

【左】年間を通じて1階2階の計4ケ所に設置した記録計は、比較的小規模なこの家ではどこの部屋も同じ室温で維持されていることを示している。

【右】冬の晴れた日は日中室温があがるので、エアコンは朝と夜の稼働で済んでいることがわかる。

店蔵の連なる川越市の市街地から程よく離れた静かな住宅地、周囲を低層の住宅に囲まれたところにご紹介する住まいは建っています。南と西には道路があり、富士向きといわれるやや南西向きの敷地です。季節を通じ程よい日射や風通しがあるため、それら自然エネルギーを活用しつつ、住宅周囲の外構を温熱的なバッファゾーンとして捉えた積極的な環境改善を施しています。

緑の少ない殺風景な住宅街が増えていますが、敢えてそこに森をつくり暮らすということを目指して計画し、気候風土に適応した多様な要素を備えています。持続可能な生態系を持ち、自然の恵みである日射・水・風の恩恵を受けることで、樹木と菌糸類、微生物などが有機的につながりながら最適化していき、その一員である住まい手は、四季を感じながら心地良く豊かに、少ないエネルギー消費量で暮らしていくことが可能になっています。

木と土を主要な材料として用いています。本小松石、西川杉板、本漆喰、和瓦で仕上げられた外観は、雑木の庭との相性も良く、機能的にも調和しています。

庭と地続きになった床下は、土を露出させることで季節や天候に応じた吸放湿ができるようになっており、 各方位からの風が通り抜けることで、適当な湿度が維持されています。

この計画では、かつて水田だった地盤に木杭を打ち、外構環境を改善することで自然の持つ快適性を取り戻すこととしています。造園家とも話し合い150坪弱の敷地条件を生かした土中環境の改善、水脈づくり、広葉樹を主体とした樹木の配置など、持続的に雨水の自然浸透や通気が可能な造作をしています。

左は造園完了時芽吹きの頃。右は2年3ヶ月後の夏、すくすくと育った樹木により、各所に木陰が増えた様子。