敷地は瀬戸内海に面した鷲羽山の山裾にあります。倉敷市の気候は温暖で降水量は少なく、気温が氷点下になればニュースになるような地域です。20年前に奥様のご実家を木組みと土壁で設計させていただきました。時間とともに味わいが増していく無垢の木や土壁、それらが醸し出す爽やかな空気、心地よい住み心地をご夫妻ともに気に入ってくださって「実家のような家」を希望されました。20年前には「気候風土適応住宅」というカテゴリーはありませんでしたが、まさに「気候風土適応住宅」です。真壁で不具合が見つかりやすいところや耐久性の高さも安心に繋がっているそうです。敷地のすぐ横に小川があり、子どもたちは釣りを楽しんでいます。一方で過去に浸水を経験した地域であり、自然と共存するため、敷地を元地盤より300㎜嵩上げをしました。川の近くなので湿度が高いのが難点です。そのため、床下の通気が確保できるよう、石場建てにしました。室内は木と土壁が調湿をしてくれるので安心です。260坪と敷地が広いので、最初に完璧を目指すのではなく、みんなで少しずつ庭も家も育てていくのも楽しみです。

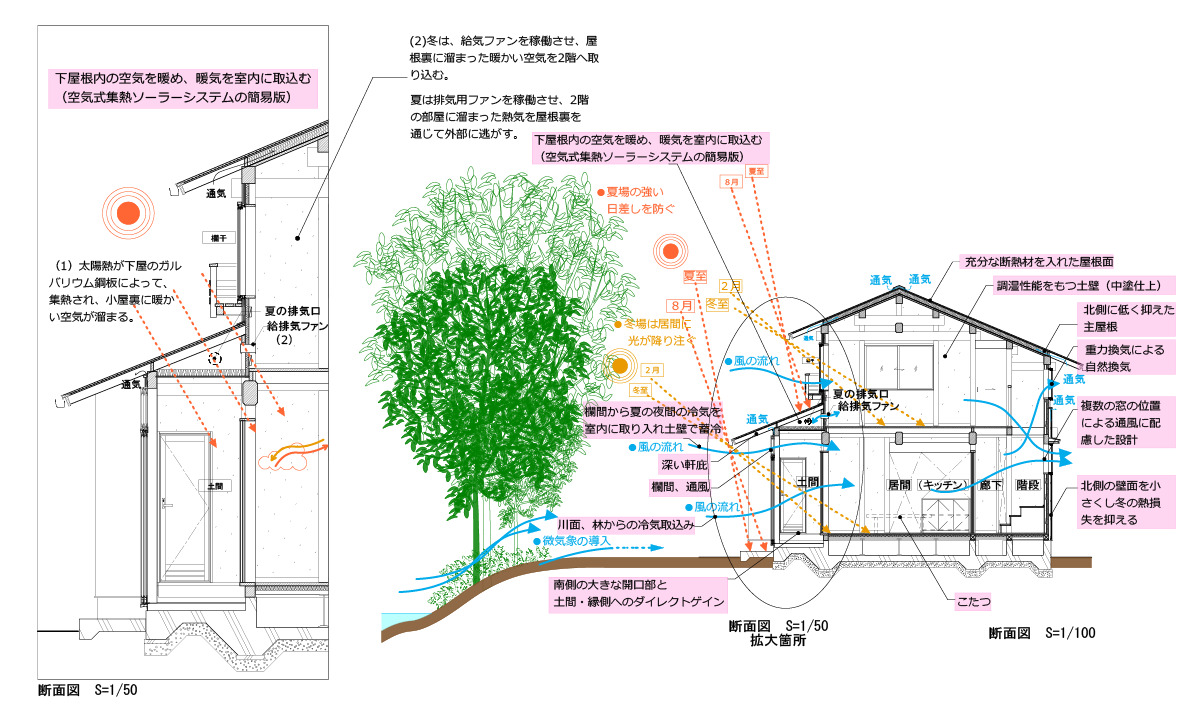

敷地は熊本県葦北郡芦北町。中山間地の畑が多い地域であり、施主は林業と農業の両方を営む。木材は、施主が自分の山で伐採した木を、地元の製材所で加工して使用した。継手・仕口は手刻みで加工し、厚貫・差鴨居・足固めなどによる伝統的な軸組で構成している。

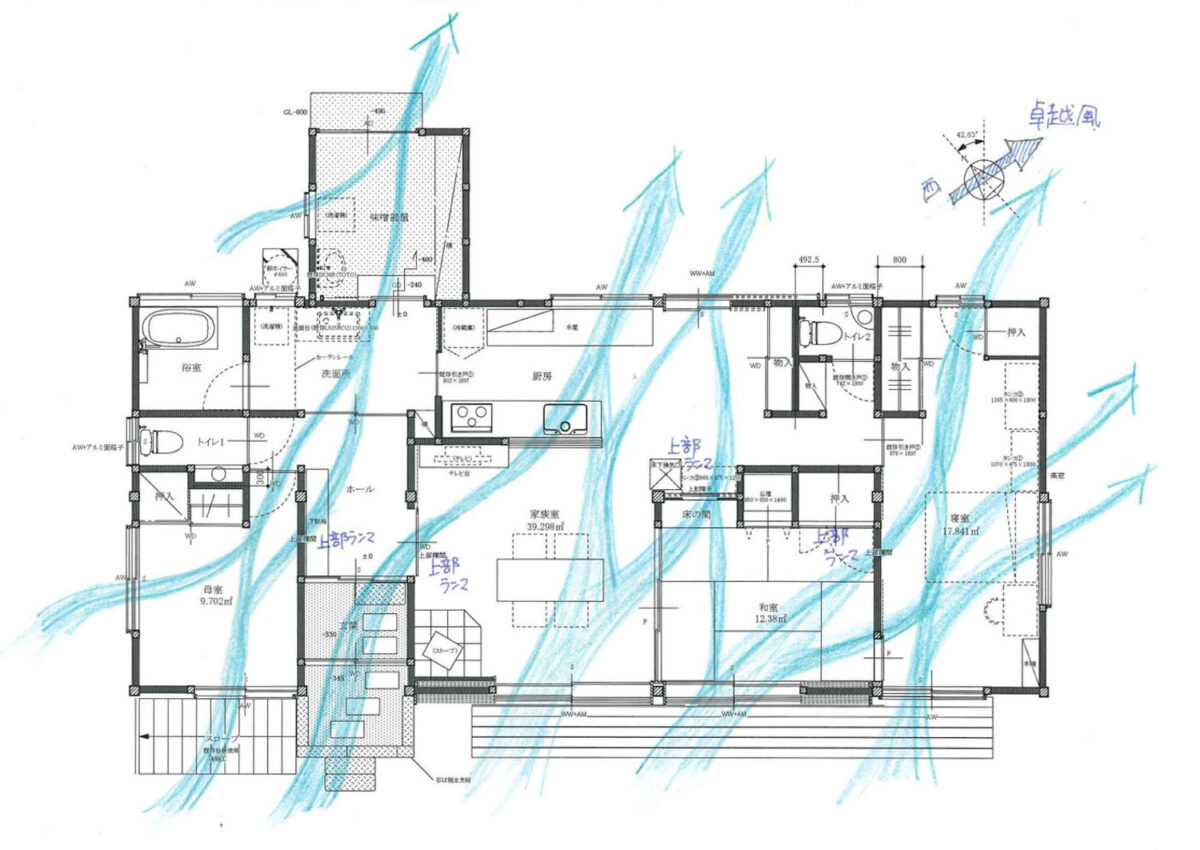

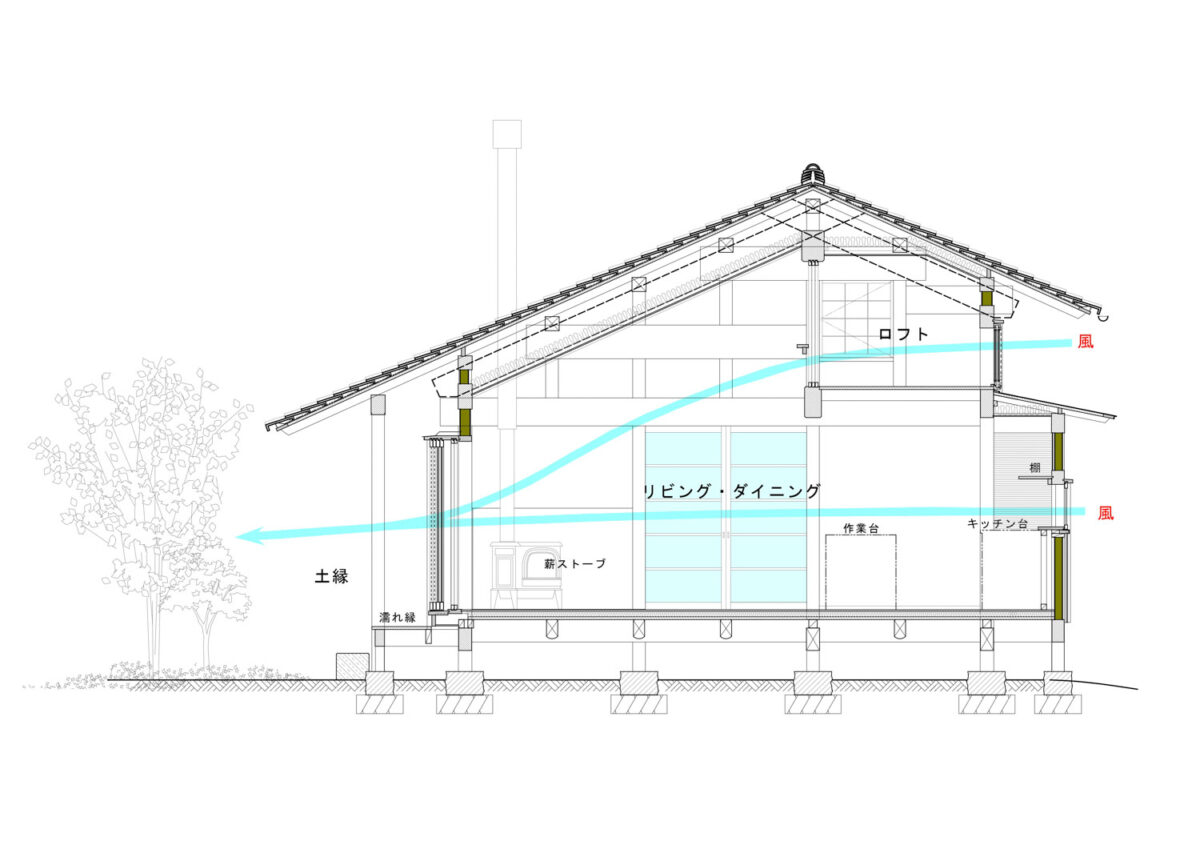

高温多湿な地域であるが、室内を構成する杉板、漆喰壁、藁畳、障子、木製建具、造作家具などはすべて吸湿材であり、風通しと吸湿で涼を得ることができる。夏季の卓越風に配慮して引込戸、室内欄間、床面換気口、高窓といった様々な窓を設け、風のとおりみちを確保している。

山の木は歩留まりが60%だが、残りの40%の廃材は暖房と給湯の燃料に使えばよい。

冬は建具を閉めて小さく住まい、薪ストーブに山の木をくべて暖を採る。給湯は薪ボイラーを使って湯を沸かす。山の木は針葉樹が主であるが、乾燥させてから使えば問題ない。 高気密高断熱の「省エネ住宅」ではないが、熊本の気候風土に適した「昔ながらのローテクでエネルギーを使わない住宅」である。

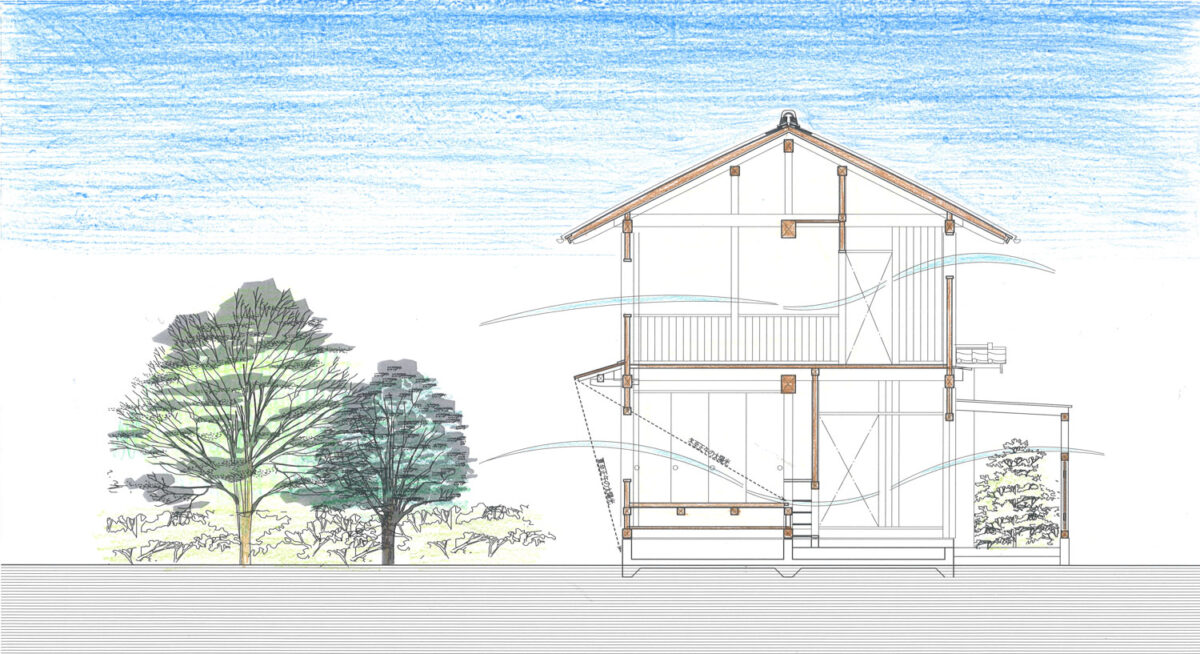

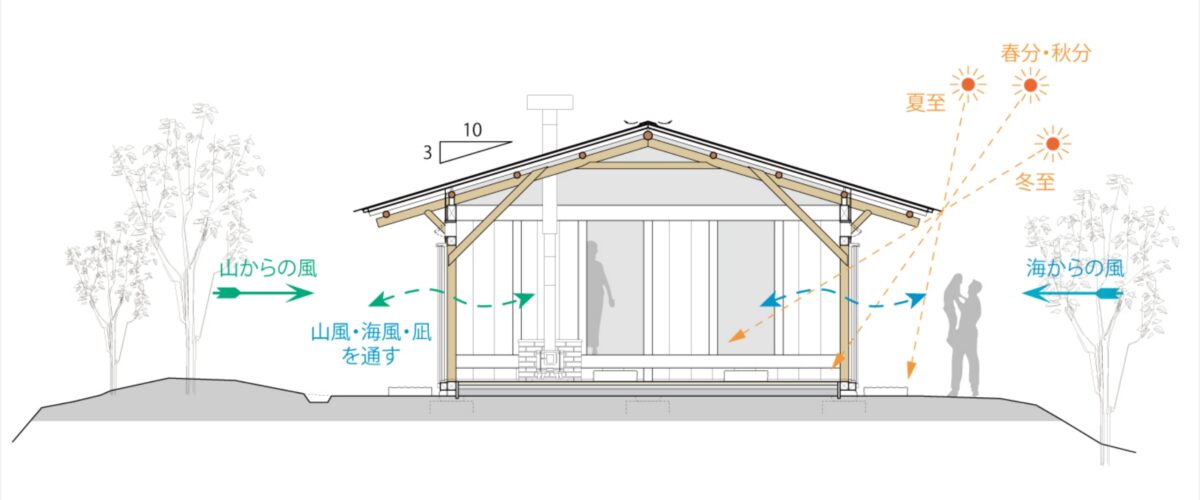

瀬戸内海に突出したかたちの高縄半島に敷地は位置する。気候は温暖少雨で台風の影響も少なく温和であり冬も積雪する事は少ない。寒さに対して高断熱化された住まいより、夏をできるだけエアコンを使わず過ごせるように外界に対して開放的な住まいをご家族は希望された。

建物は田舎の風景に突出するようなボリュームではない平屋とし、地場の素材を活かしつつ美しい風景としての家を計画。木組みと土壁、大島石をつかった石場建てとし、屋根は地元菊間瓦にてシンプルな切妻構造とし後々のメンテナンスのし易さと耐久性を考慮。卓越風を招き入れるための開口部、そして強い日射を遮る為と近隣住人が寄り付きやすいように建物南全面に深い軒下空間を構えた建物形態とした。

敷地内で家庭菜園をしたり、収穫した野菜を軒下に吊し保存するなど農的な暮らしを実現しつつ、自然に寄り添いながら環境に優しい暮らしを目指しました。

暮らし・景観・つながり 始まりとしての建築

東京都内にあって、未だ都市農業が盛んな地域の景観に溶け込むように、1階は土壁下地焼杉羽目板張り、2階は土壁下地土佐漆喰塗りの真壁、屋根はいぶし銀和瓦葺きとし、シンプルで品のある外観でまとめた。建物の周囲を黒ベンガラ塗りの大和塀で囲い、道路側駐車場は芝緑化ブロックを敷き詰め、落葉高木植栽などの外構工事が、建物周辺の微気候調整向上に効果を上げている。生活の質の満足度と環境負荷低減の実現に向けて、使用する素材は安全で生産エネルギーの少ない地域の自然素材とし、長期的な維持管理を考えて、この国の普遍的な職人技術で建設した。環境と共生するこの住宅が100年という単位で地域に残っていくかどうかは、住み手家族の建物への愛情の深さによって決まる。建て主直営という施工体制と、焼杉製作や塗装工事となどの経験が、今後の住み継ぎの力になっていくことを祈りたい。

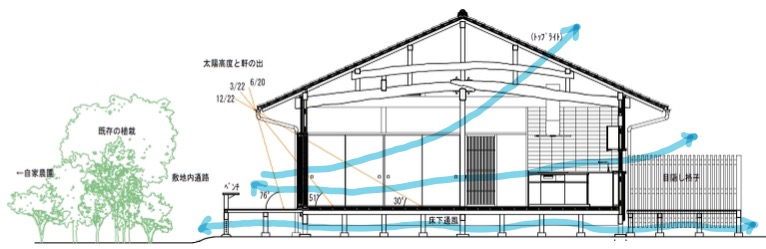

国府市場は吉備高原と瀬戸内海に挟まれた岡山平野に位置する。地名が表すようにかつて備前国の中枢だった地域で、今も古代条里制の名残をとどめている田園地域だが、近年は宅地開発が進み農地と住宅地が混在している。降雨量は非常に少なく、夏は高温多湿で真夏日や熱帯夜が多い。

敷地は代々住み継いだ土地で、生活道路が交差する角地にあたる。近くに小学校やこども園があり、周囲は新しい住宅が建ち並んでいる。子育てを終えて再び二人暮らしをされているご夫妻は、敷地に隣接する自家農園で野菜や花の栽培を楽しんでいる。

家を建て替えるにあたり、住み慣れた土地の長所短所をよく知るご夫妻は、湿気対策として石場建て伝統構法を希望された。長年地域の景観となってきた庭の樹木は可能な限り残し、既存のコンクリートブロック塀を撤去し、生活道路側は以前の家で基礎として使われていた長石と植栽で緩く仕切った。南は自家農園、西は息子さんの家に接しているが、いずれも緩く繋がっている。敷地の広さを活かして周囲に圧迫感を与えない平屋建てにし、外壁には地域で今も汎用的に用いられている焼杉材を使用し、地域景観に配慮した。

LDKからは大きな断面の多重梁組が見える。仕切ってはいないが、土間からはDKの様子や洗面所への出入りが伺えない配置になっている。キッチン中央にはトップライトを設け、採光と高低差による通風に活かしている。

背の高い奥様に合わせて作った造作キッチン。窓の向こうは格子で囲まれたウッドデッキ=洗濯物干し場

埼玉県郊外、日高市の自然豊かな地域のポテンシャルを生かした様々な環境技術を取り入れながら、伝統技術と現代の新しい技術の融合を図る家を目指した。そうして伝統が緩やかに進化し、未来につなげることを意識している。そうすることで将来にわたって価値が持続し、結果として長寿命になることを目指した。

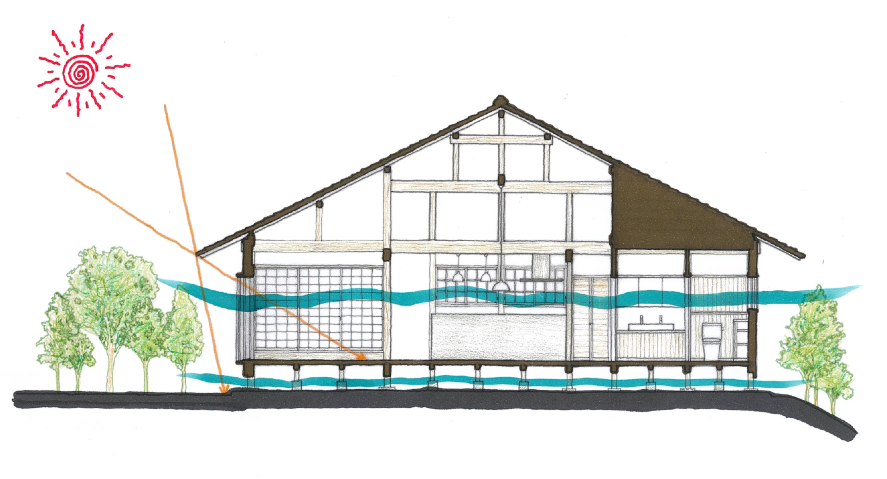

建物の南側直近に流れる川やその岸辺の落葉広葉樹の林といった、この地域の微気象や気候特性に応じたダイレクトゲイン、通風などのパッシブデザインを採用している。夏季には、敷地南側の河川や落葉樹の林の冷気を、南側の大開口や西面小窓のウインドキャッチャーで積極的に取り入れると共に、明け方の冷涼な外気を欄間などから取り入れ、躯体に蓄冷することで土壁の機能を活用している。主屋根は、北側を低く抑え、外壁面積や窓面積を縮小することで、冬季の北からの卓越風に対応している。また、南面の大開口や土間、土壁による蓄熱、南面下屋屋根内の暖気を取り込むファン、居間周囲の熱的緩衝領域(縁側、土間等)で冬季の日射を積極的に活用している。

工務店機能も兼ねた地元の製材所と組み、小回りの利く地域材の提供を可能としている。

(写真:畑拓 ※竹小舞の写真以外全て)

深い軒の出と環境、風景と調和した自然素材(杉板)の外装。こうした仕立てが連続することで里山の風景を整え、それがその地域の価値となることを目指したい。

地域の木(西川材)を地元の職人さんの手によって組み、竹小舞土壁で仕上げる、ほぼ地域の地上資源で作る住まい。

土間空間を南側に設え、庭、菜園との連続性を確保するとともに、太陽熱のダイレクトゲインの場としても働く。欄間を設け、夜間の自然通風を促すことで夏場は建物を冷やす。土間と居間の間は障子などの建具で仕切り多層空間として温熱環境を整える。

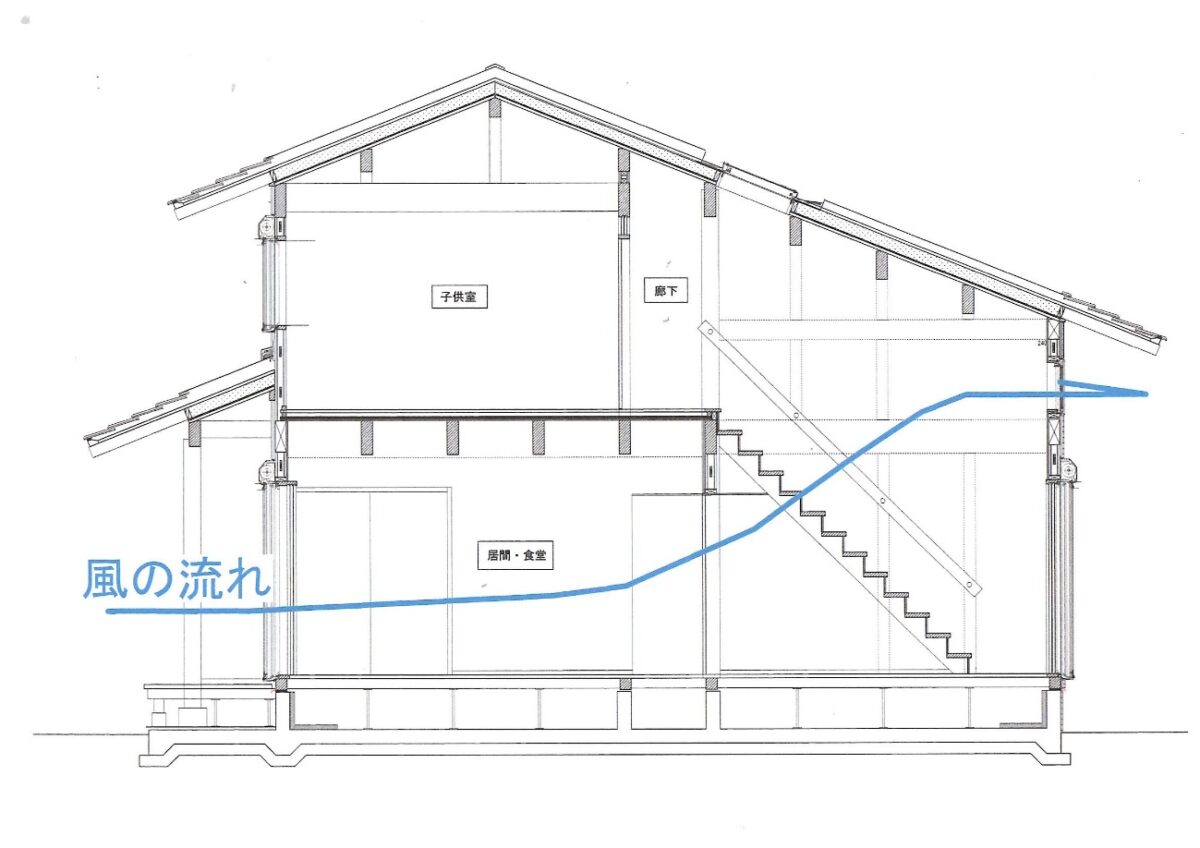

建設地は久留米市郊外の東側、筑後川と南に標高600~800mの耳納連山との間の住宅地である。夏は南風が卓越しており、冬は雪が積もることはない地域である。

20年前に建築主の奥さんの実家を建設し、その御縁で親の敷地の一角に建てた30代の子世代の住まいである。伝統的構法での家づくりを若い世代に手が出る予算でとの思いで設計し、『現代の民家』となるよう田の字プランを基本とした明快な構造とした。準防火地域であり制約は大きかった。

久留米市の2016年の猛暑日は35日、真夏日は91日であった。夏期への対応として、南側の大きな窓から卓越風を取り入れ、引戸の建具による連続した空間や吹抜けを設けることで夜間の通風利用を促進している。南側と西側に深い軒を設け、日射遮蔽を図るとともに、土塗壁を雨から保護している。屋根は瓦葺きの断熱・通気構造とし、屋根からの輻射熱に対応している。冬期への対応として主には床下エアコンを用いているが、土塗壁や無垢の厚板の熱容量の大きさを利用し体感温度を緩和している。玄関に木製建具を用い、準防火地域に対応するためのシャッターを設置している。また、台風対策として雨戸のある多層構成の建具を採用している。

土地面積に制約がある敷地において、一体的な居間・食堂・台所、引戸の建具でつながる和室、吹抜けによって開放的で広がりのある空間構成とし、上下方向の風の流れに配慮している。

奥行きを持たせた開放的な室内空間。建具は柱材の切り落としから出た杉の源平板を利用。杉の床板は低温乾燥にて含水率を一度8%に落としている。浮造り仕上げとして床板につく傷を目立たなくすると同時に足ざわりを大事にしている。床に杉、建具の杉、しっくい壁にて調湿性能をあげる。

賢島駅からほど近い英虞湾のリアス式海岸を望む木立の中にこの家は建っています。伊勢志摩の原風景にある真珠養殖いかだやカキ養殖いかだ用のヒノキ丸太を構造材に用い、海女小屋や浜の作業小屋をモチーフにした小さな木造住宅です。 その土地の木や竹や土をつかい、地域に伝わる住まいの作り方で、みんなで建てました。

小さく暮らす、豊かに暮らす~購入エネルギーを控えて自然を生かして暮らす家

いかだ丸太の家は子育てを終えたご夫婦と犬二匹がすごす小さな家です。

ここ志摩地域には一つの敷地に本屋・隠居・大隠居と、暮らしぶりに合わせてだんだん小さく暮らし、お互いに助け合いながら暮らす隠居慣行があります。

いかだ丸太の家もこれに通ずる小さな作りです。夏は、南北の大きな掃き出し窓からは涼をとります。冬は、外との出入りが楽な三和土(たたき)土間に置かれた小さな薪ストーブで、庭先の枯れ枝や枝打ちした木々を燃料に、普段の煮炊きや暖をとります。また、お風呂を隣接の古民家と共用とするなど、冷暖房や炊事や入浴などに購入エネルギーをほとんど使わない生活をしています。

たたき土間から大きな掃き出し窓、そして深い軒先を通して庭先の木立へと、自然とつながった豊かな暮らしを続けています。

敷地は河川敷の緑が連なる憩いの緑地公園区域にあり、当住居もこの緑の景観に配慮した家屋と造園計画を目指しました。

これから子育てを迎えるというご夫婦は昔ながらの土間と畳のある家を望まれ、河川敷の緑地公園に対して大きく開いた家は、地元の季節風である西風を取り込むつくりを主として重んじ、季節と共に快適にくらす先人たちの暮らしの知恵・伝統的な家造りの知恵を見習うこととしました。

南国特有の温暖多湿な気候は、湿度が高く夏は蒸れる様な暑さが不快、また家を傷めやすい要因となりますが、真壁による土塗壁や構造体(木材)現し、石場建てなど伝統的な造りは長期的視野において湿気を吸放湿しやすい造りであり、点検のしやすさなど家の耐久性を図ることができます。使用される材料や出てくるゴミもその殆どが土に還る素材であることが、ご夫婦にとって子供たち未来を傷つけない選択肢であったようで、持続循環していく未来をイメージし環境に配慮した住まいづくりを目指しました。

大らかな小屋組み現しの2階多目的スペースは河川緑地に大きく開かれている。

大きな引き込み式の多層構成による窓は地場の職人の手仕事の豊かさが現れ、障子+ガラス戸+格子網戸によって構成されています。

61坪の敷地に余裕は多くなく、二方道路からのプライバシーを確保しつつ住居周囲の居住環境を良好とし、河川緑地の景色と西風を如何に宅内に取り込むかが設計の大きな課題となりました。

密集市街地に「市中の山居」を建てる

建設地は、神奈川県の中央を南北に流れる相模川東側の相模台地に位置し、西側には丹沢山系を間近に眺めることができる。奈良時代には相模地方の中心地として国分寺・国分尼寺が建てられ、明治以降は絹産業運搬の交通の要所として鉄道が引かれ、現在は首都圏の近郊住宅街として宅地化が進んでいる。

一般的に自然素材を活かした開放的な家は、敷地に余裕がある郊外宅地や田園風景が広がる地域に似合っていると考えられがちである。確かに、四方を建物で囲まれている今回敷地の様に、準防火地域に指定されている密集市街地での計画には、法令上も工事の施工面でも制約が多い。しかし、だからこそ街中の雑踏を忘れ、四季の変化を身近に感じながらの暮らしに人は魅かれるのであろう。

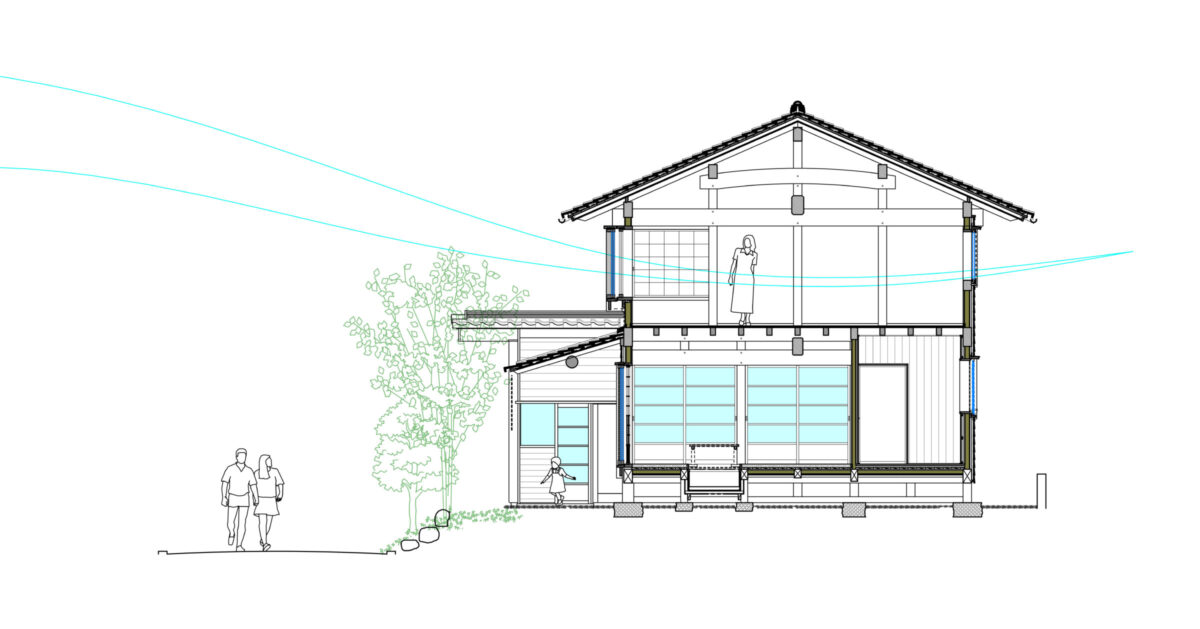

目指したのは、茶室の露地空間のようなひっそりとした小庭を備えた「市中の山居」である。旗状露地を歩きながら季節を感じ、建物内に入れば喧噪とは別世界の静寂な室内に身を置くことができる家。和瓦葺き屋根・化粧野地現し・漆喰塗り真壁・焼杉羽目板張りの建物を、黒塀の庭が囲む計画となった。近年の土壁や無垢板の防火性能は研究成果により、このような密集地でも実現可能となっている。

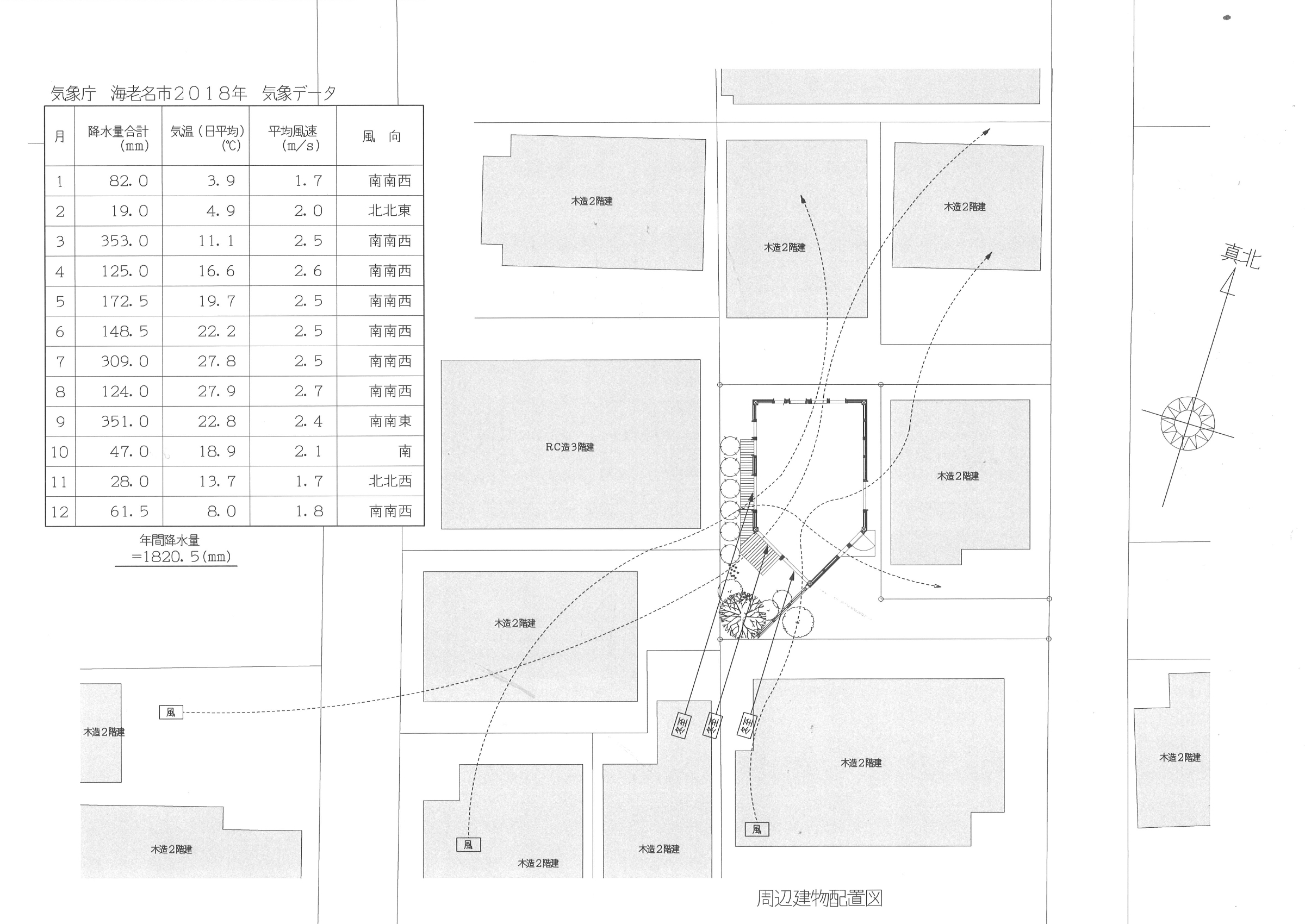

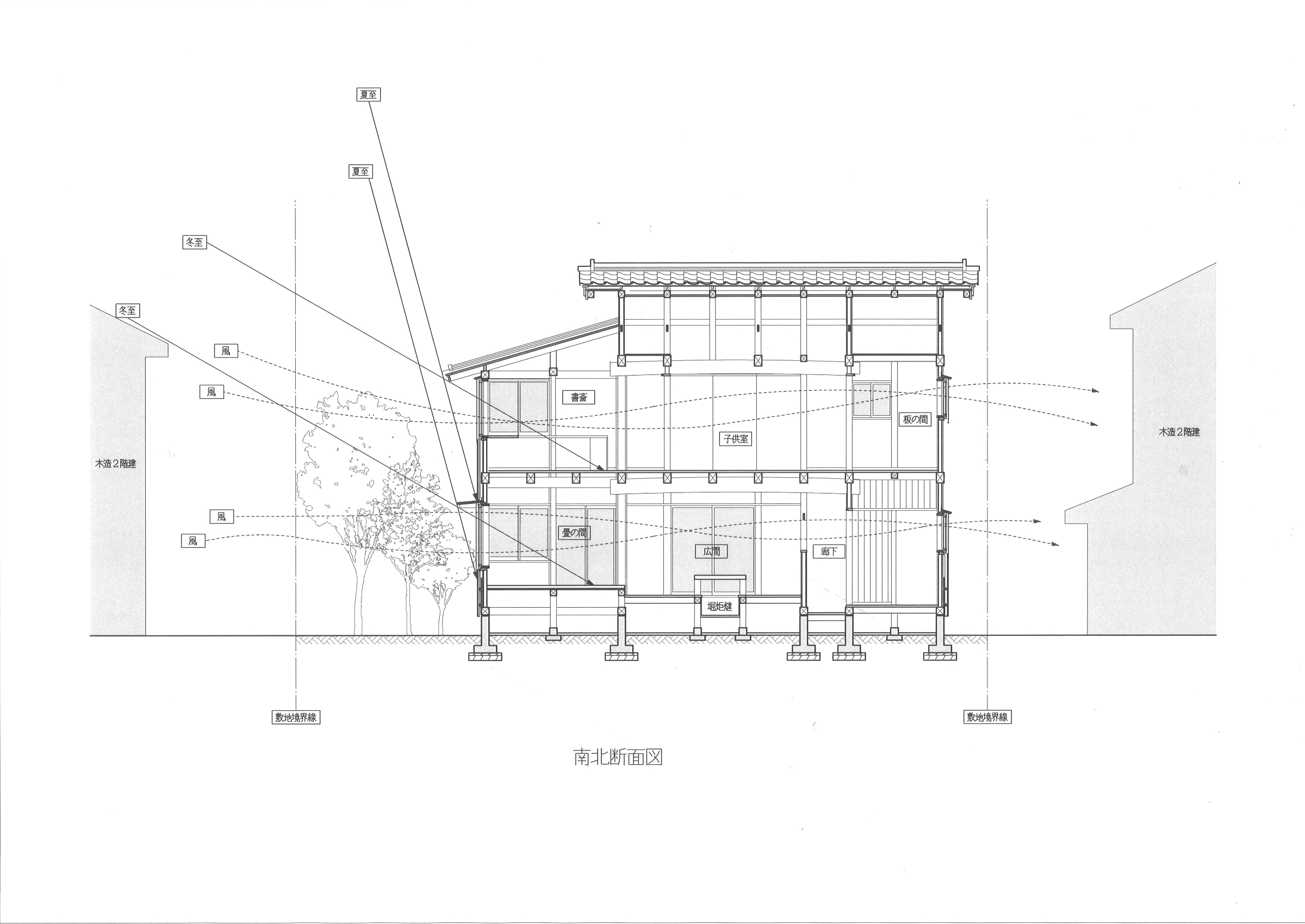

気候風土に応じた計画は綿密な調査から始まる

気候風土に適応した住宅とは、計画地に特有の気象条件や周囲の環境に合わせて計画された建物を指す。一年を通じての風向き、太陽高度、気温と湿度の変化を蓄積された情報から読み取り、敷地の状況に応じ、無理のない生活を続けられるように条件を探り出すことから設計を始めた。

年間を通じ南からの風が吹く比較的温暖な地域であるが、周囲に建物が立ち並んでいる為、南北隣地の空地からの夏の通風と冬の直射光導入を考えた。幸い狙い通りの効果があり、密集地内にも関わらず風通しも良く、冬の日中は日当たりで気持ちよく開放的な生活が続けられている。

【左】建物位置と周囲の関係配置図 通風と採光の効率を上げるために建物形態と窓の位置を慎重に決める

【右】太陽高度や風の流れを示した断面図 敷地が狭い場合、深い軒の出が難しい場合、簾や葦簀を活用して日射遮蔽を行う

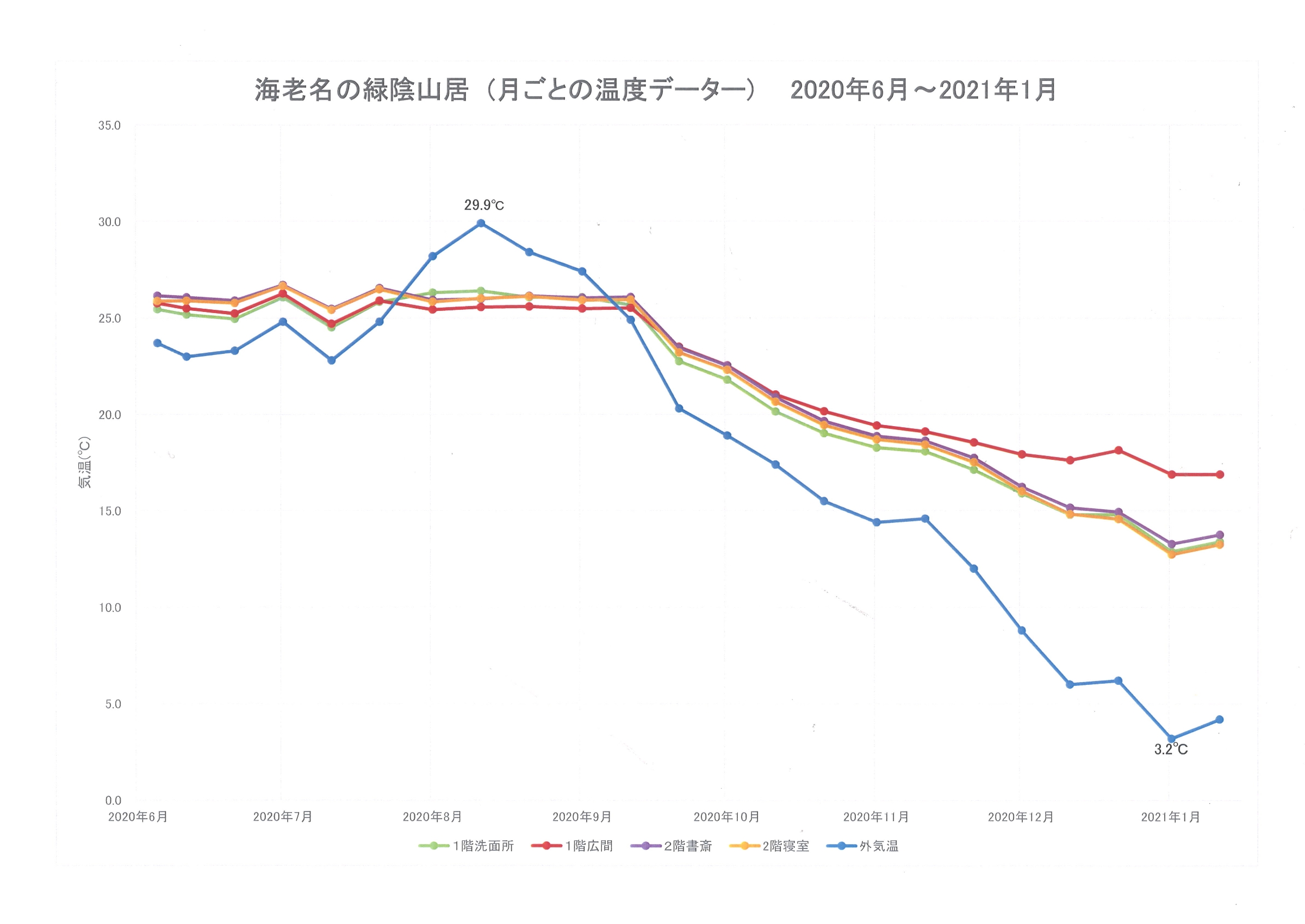

室内環境を示す温度変化グラフ

外気温と室内温度と差、各部屋ごとの温度差などを見ることは、ほどほどに快適でエネルギーを無駄に使い過ぎない生活に繋がる

【左】年間を通じて1階2階の計4ケ所に設置した記録計は、比較的小規模なこの家ではどこの部屋も同じ室温で維持されていることを示している。

【右】冬の晴れた日は日中室温があがるので、エアコンは朝と夜の稼働で済んでいることがわかる。