長く使い続けるほど、価値が増していく。木の家は、建築士の奥隅俊男さんにとってそんな存在だ。埼玉県上尾市で千尋建築事務所を主宰する奥隅さんは、新築の設計ばかりでなく、長く使われてきた建物の修復などに多く関わってきた。修復の対象は神社仏閣や大きな邸宅、あるいは文化財といった価値の決まったものばかりでなく、普通なら見過ごしてしまうような民家や商店建築まで及ぶ。

修復の際、奥隅さんは丁寧に建物を調査することに重きを置いている。歴史や痛み具合の確認に加え、施主さんの思いや、これまで暮らした人、建てた人の思いをくみ取り、価値を見直していく作業だ。そうすることで建物は輝きを取り戻し、未来につながっていく。木材など経年変化する自然素材を使い、しっかりした伝統構法でつくられた建物は長く使い続けることができるという。

すべての木の家に、愛を込めたまなざしをそそぐ姿を追った。

千尋建築事務所を立ち上げて、20年余り。現在は既存の建物の調査や改修に関わる仕事が大半を占めるという。大きな建物や時間が限られる時は、同じように古き良き建物を生かしたいという仲間と協力するという体制で仕事を進めている。

「改修するときに大切なのが調査だ」と奥隅さん。外観や室内ばかりでなく、床下や小屋裏に入り詳細に調査し、“現在”の実測、図面おこしを行う。工法や技法、改修の痕跡なども調べ、記録をつける。建具の破損状況なども調査し、修復設計に役立てる。

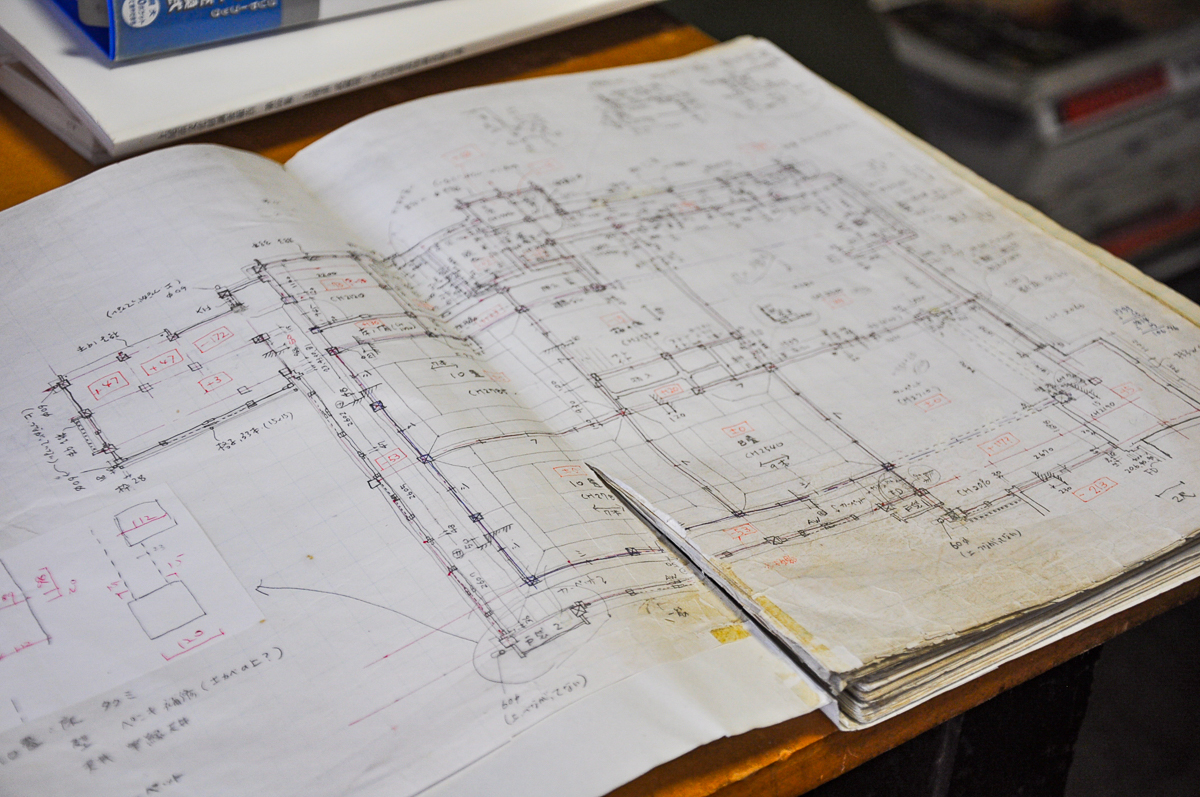

さらには、建物の“過去”までさかのぼっていく。長く使われてきた建物は、建築当初から何度か改修や修理を経て現在の姿になっていることがほとんど。改修にあたり、建築当初の姿に復元するとは限らないが、「当初の状態とそのあとの改造の過程を調べて把握することで、どう修復するか検討でき、建物にふさわしい改修に役立つ」という。古い図面や改修時の図面もあれば、調べ尽くす。破損状態の調査も、修理内容や範囲を決めることにつながり、予算を把握することができる。こうして、時にはほこりで体中真っ黒になりながら、野帳を完成させていく。

調査は数日のこともあれば、大きな建物では1カ月かかることも。こつこつと、建物の歴史を紐解いていくのだ。

手書きの調査図面。床下にも潜ったためところどころほこりで黒ずんでいる

丁寧に向き合う姿は、建物だけでなく、施主さんにも然り。「聞き取り調査」も行っている。現在の施主さんから話を聞き、建てた当時の施主さんがどのように考えたか、どんな風に使ってきたか。また、職人さんがどのように考えて建てたのか、想像を膨らます。建物と住む人に、やさしく寄り添うのだ。

奥隅さんは、そのような幾重にも重なる調査を経て、建物の現状図面をなるべく正確にまとめていく。それをもとに、施主さんの要望や目的を盛り込んだ改修設計図面、そして計画を作成する。

こうして調査、改修設計をして修復した建物のひとつが、さいたま市岩槻区にある民家。大正時代に建てられた平屋の瓦ぶき屋根で、昭和46年の大改修(台所や風呂を増設したり、天井や壁の仕上げに合板を貼ったりする)を経てきた。それを、約1年半かけて改修、2018年に完成した。

施主さんは「奥隅さんの「聞き取り調査」の中で、方針が固まっていった」という。「この家は文化財ではないけれど、文化財的感覚がある。朽ち果てていずれ取り壊し以外に道がなくなるような事態は避けたい」という思いが強かった。他の住宅メーカーにも相談したが、建物をどう活用するかという方向になってしまい、「建物として残すという自分の考えからは物足りなく感じた」と振り返る。

奥隅さんと相談をしているうちに、方針の一貫性が一番大事であることに気づいた。その方針とは、できるだけ建築当初の姿に戻す復元を目指すということ。「古くからの家そのものが歴史を伝える価値がある遺産(財産)だ」というのは、ふたりの共通認識となった。そのため、文化財と同じような詳細な調査、修復設計を行った。

揚屋し、改修中の家と、土壁の修理工事の様子

古い図面の発掘や聞き取り調査により、居間の一部は以前は玄関土間であったことがわかった。実際に沓脱石が床下にあることも確認でき、それをそのまま活かして修復した。

北側には改造により台所があったが、建築当初は縁側が廻っていたことも分かった。ここも修復により、再び縁側を配置したことで、部屋が明るくなったとともに、北側の庭との一体感が生まれたという。

合板も剥がし、天井は無垢板に、壁は木舞下地の土壁に修復。窓もアルミサッシに取り換えられたものを再び木製建具へ。それぞれの建具には古色(古い色にあわせて色をつける)する事で、当初の部材と調和するようにした。

一方で、建築当初から形態を変えた部分もある。一つ目は、建物の構造の補強のために間仕切りの戸をやめて耐震の壁をつけたこと。二つ目は、建設当初はなかった網戸を付けたこと。窓に雨戸とガラス戸などが入っていたことがわかったたが、さらに新たに敷居と鴨居を足し、雨戸とガラス戸と網戸の3枚立てにした。 いずれも建築当初の姿がわかっていながらの変更で、利便性を高め、この先建物を長く使い続けることに一役買っている。

窓の建具を「違和感のないように納めた」と奥隅さん

ほとんどが工事前に作成した図面通りに工事したが、工事中に、壁の中から低いが立派な鴨居を発見し、そのまま床を低くして出入り口を設けた部分もある。「通常の修理計画では思い浮かばないものだった。建築当初の使い方がわかって面白い」と奥隅さんは柔軟だ。

建物、そして施主さんと真剣に向き合いながら、工期や予算も考慮し、適切な改修を目指している。

建築当初の姿に戻す復元の場合も、使い勝手に合わせた改修の場合も「建物をよく理解し、メンテナンスしながら長く使い続けられるようにすることが大切ではないか」と奥隅さん。そのために必要なのが、丁寧で詳細な調査だとして、日々励んでいる。

軸組みなど伝統構法によってできた建物は増改築にも適し、現在の生活にも柔軟に対応できる。さらに、「自然の素材でできた家は経年変化によって美しく、四季折々の風景になじむ。気候風土に適応した知恵も受け継がれている」と強みを語る。そこに、「建物の大きさや豪華さはあまり関係ない」というまなざしは優しい。

このような感覚を持つようになったのは、前職、そして海外での経験からだという。奥隅さんは大学卒業後、設計事務所に勤める一方、日本建築セミナーという木造建築の講座に参加。このセミナーには全国から会員が集まり、定期講座と文化財修理の見学などをして学びを深め、「大変勉強になった」という。

設計事務所は6年で退社し、向かったのは海外。大学時代の研究がイスラム圏のバザール(市場)で、当時は文献や資料での調査だったことから「20代のうちに現地を見てみたい」と飛び出したのだ。インドから西へ向かい、イランやトルコ、イエメンを経て、ヨーロッパ(ギリシャ、イタリア、スペイン)を巡るひとり旅。歴史ある遺跡も素晴らしいが、奥隅さんの心をつかんだのは、石や日干しレンガ、木など現地にある自然素材でできた「いわゆる普通の民家」だという。そこにあるものを使った、その土地の気候に合った家。それが連なり、自然となじみ、美しい風景をつくっている。遺跡とちがって、実際に今も暮らす人々のいきいきとした力強さも加わり、美しく見えたという。「長い年月が経ち風化し、素朴で、なんともいい感じ」と、夢中でスケッチしていった。そんな10カ月を過ごした。

当時のスケッチ。丁寧な描写により建物の様子がいきいきと伝わってくる

帰国後は再び日本建築セミナーで学び、「伝統工法は日本の風土に合い、歴史もある。海外の伝統的な建物に通じる良さがある」と再認識。伝統的な木造建築を手掛ける眞木建設に入社した。寺社や民家の文化財調査や修理、新築設計に加え、現場監督も務めた。東京の江戸東京博物館に江戸時代の歌舞伎小屋「中村座」を復元する仕事では、設計図作成の補助と現場監督を担当。設計と職人をつなぎ、予算や工期、品質に気を配りながら現場を進めていった。

「現場では、伝統的な木造建築と長い時間向き合うことができた。ここで学んだことが独立してからの仕事の基礎になっている」と奥隅さん。日本の伝統建築は、解体修理すれば再び組み立てられる優れた建築であること。それを長く使い続けるためには、破損や腐食しないように、メンテナンスしやすいように作ることの大切を学んだという。

独立して事務所をかまえた上尾市は、生まれてからずっと住み続けている場所だ。ここには江戸時代、江戸の日本橋と京都の三条大橋をつないでいた「中山道」が通る宿場町だった。建物は高度経済成長期にほとんど建て替えられたものの、わずかに土蔵の商家が残っていたが、奥隅さんが独立してすぐ、旧道拡張工事によって建物が解体されることになった。聞きつけた奥隅さんは、計画していた上尾市の担当者に直談判。「古い建物がなくなるということは、景観がなくなり、宿場町だった歴史が忘れ去られてしまう」という危機感が、背中を押した。それまで特に地元での実績はなかったというのに。

担当者は所有者と話してくれたり、移築を検討してくれたものの、結局、取り壊す結果となった。せめて記録を残すということになり、上尾市は、取り壊す前の調査を奥隅さんに依頼。これは、予定にはなかったものだという。調査した歴史や構造は、一冊の調査報告書として残された。

「建物がなくなってしまったことは今でも残念」と話す奥隅さんは、その後、市の文化財保護審議会の委員を務め、市内の建物の調査、報告書作成も依頼されるように。その中には指定文化財になったものもあるという。現在は荒川河川集落の歴史建造物保存活用に関わり、建物を残し、長く使い続けることの提案に精を出している。

奥隅さんは言う。「長く使い続けている家は、歴史の一部で、人々の思い出、地域の財産そのもの。大切に残していくべき存在だ」。

昭和を代表する日本画家・東山魁夷のことばがある。「古い家のない町は想い出のない人間と同じである」。これを、胸に刻んでいるという。

長く使うことを前提とした調査は、建物を生かすことにもつながるのではないか。例えば、全国的に問題になっている空き家は「危険だから、近隣に迷惑だからの一言で取り壊すのではなく、調査によって価値を発見できれば、残すことができるのではないか」と奥隅さん。増加する自然災害による建物の損傷・解体についても、適切な調査による活用の可能性を考えている。

奥隅さんの事務所名「千尋」は、現場の職人さんから聞いた言葉だ。茅葺を解体し束ねるとき、ひもを一尋(ひとひろ/両手を広げた長さ)に切って使う、と教えてもらった。千尋は一尋の千倍、転じて、非常に高い、深いという意味を持つ。

なぜ建てるのか、なぜ残すのか。ひとつひとつの仕事に、深い意味を見出しながら、向き合っている。

>2019年に起きたフランス・パリのノートルダム大聖堂の火事では、修復費用として1000億円の寄付金があっという間に集まったという。価値があるものとして認められた建物を守ろうという動きは、心強い。建物の価値とは、優れた建築技術であったり、歴史的に重要なできごとが起こった場所であったりすることで生まれる、と考えていた。しかし、奥隅さんと話すと、それだけではないと思わされた。

奥隅さんが修復した民家たちは、言ってしまえば名もなき建物。価値も、文化財と比べると低いと認識してしまう。しかし、写真でのビフォー・アフターを見ると、これは残すべきものだ、と素直に思った。古いからこその美しさ、趣には、目を見張るものがあった。

よく考えれば、どんな民家でもそこで暮らしてきた家族のドラマがある。商店だってそうだ。歴史をひっくり返すようなことは起こらなくても、日々の営みはそれだけで建物に、何かエネルギーのようなものを与えるのだろう。

その価値を、きちんと認めていきたいし、そういう世の中であってほしいと願う取材となった。

取材・執筆・撮影:丹羽智佳子(写真一部は奥隅さん提供)

地元の木材や自然素材を使い、職人の手によってつくる伝統的な家づくりを基本としながらも、住まい手の心地よい生活を一番に考えた住まいを提案し続けている二人の建築士が埼玉にいる。株式会社アトリエ・ヌック建築事務所の新井 聡(あらいさとし)さんと勝見 紀子(かつみのりこ)さんのご夫妻だ。お二人は東京都内の設計事務所の先輩後輩として勤務したのち、1999年に独立しアトリエ・ヌックを設立し現在に至る。

まず事務所兼自宅を構えるマンションの一室に案内していただいたのだが、よくあるマンションのドアを潜ると突然、木に囲まれた空間が出現した。

周りの住民や建主さんからも「そんなことやっていいの?」「こんなに木を使えるんだ!」と驚かれるこの空間は約10年前にリノベーションした。改装前、壁は石膏ボードにビニールクロス貼りだったが、躯体以外は全部スケルトンにして杉板を貼ったそうだ。

集合住宅でドアや窓は変えられないので、木枠の内窓を設け二重にしている。見た目にも温熱環境的にもグッとよくなる。

「最近“温熱環境”という言葉がもてはやされていますが、僕らは以前から“あったかくてエネルギーをあまり使わない家”っていいよねという考え方で家を作っていました。伝統的な木の家の作り方を基本にしていますが、それありきではなく、もっと積極的に暖かく居心地のいい家を作りたいんです。」(新井さん:以下「新」)

「伝統構法で家を建てる場合も、もちろんみなさん工夫されていると思うのですが、どこかで住み手が我慢しないとならない場面があるのではないでしょうか。僕らの建てる家は20〜30年で壊す家ではなく、もっと永くそして心地よく住み続けられる家・住み継ぐ家です。構造的に保つことは大前提です。30〜40代で建てた建て主さんもいずれ年を重ね体調が変わりますよね。その時に温熱環境に配慮していた方が我慢することなく心地よく住み続けられるんじゃないかなと考えています。」(新)

アトリエ・ヌックのWebサイトには「〝普通の暮らし〟〝うちはフツーです〟といった感覚は人それぞれ違うもので、我が家流の暮らし方を認識することが、自ずと家づくりの道標になってくるはずです。」という旨のことが書かれている。暮らしから家づくりへをどう昇華させているのだろうか。

「暮らしという面では建主さんからいろんな事を学んでいます。『こんなアイデアを持ってるんだ』とか『こんな暮らし方、アリなんだ』とか、次に活かせるアイデアをたくさん吸収させてもらっています。歳を重ねるほどに、膨らんだその引き出しの中からいろんな提案ができるようになってきました。」(新)

「普段の生活を大事にしている人。その生活を豊かにするためにはお家の存在が重要だと思っている人。そういう建主さんとの出会いがあると〝とても幸せな結果〟になるし面白いこと提案ができますね。そのために私たちは、できる限りの勉強や経験をしておき、疑問を投げかけられた時にしっかりと応えられる技術なり考え方を身につけておかないといけないなと思っています。」(勝見さん:以下「勝」)

「木や構造の話など技術的なことはホームページ等に載せていることもあって、建主さんにはある程度事前に理解してもらえています。なので実際の打ち合わせでは“間取りをどうするか”“どういう生活がしたいか”について話し合うことがほとんどですね。」(勝)

「間取りをつくるために本当にしつこく聞きますね。『どこに洗濯物を干しますか?』とか細かいことにまで突っ込んで話してもらいます。そうするとその人独自のスタイルが見えてきます。」(新)

「その希望を取り入れて形にしていくことで、オリジナルの家が形になっていきます。さらに建主さんが要望として言葉にはできなかった抽象的なことを具現化してあげたり、希望する事をさらにスムーズにストレスなく使えるようにしてあげたりしながら設計していくというのが楽しいですね。そこに対応できるスキルを磨いておきたいなと常に思っています。」(勝)

「建主さんが『私が考えました』と思ってくれることが究極だと思っています。そうなると家を大切にしてくれるに決まってますよね。だって自分で作ったんですから。」(新)

「ヌックの家づくりは〝作る〟というよりも〝必要なことをやる〟という意識で取り組んでいます。家を求めている人がいて、その人の理想の生活のイメージを受け止めて、最大限のできるお手伝いをやる。そうすると幸せな結果が訪れるというような感覚です。」(勝)

写真:渡辺慎一

アトリエ・ヌックでは新築の設計のほか、最近ではリフォームやリノベーションの依頼が増えてきたそうだ。

「この辺りでは、街並みを形成するような古民家群はありませんが、主に3つのニーズがあります。1つ目:無駄に壊したくないし捨てたくない〝もったいない家〟。2つ目:親が建てて子供の頃から住んでいた〝想い入れのある家〟。3つ目:なるべく少ない費用で快適な生活をしたい〝着実に確信的にリフォームを選びたい人〟。こういった人たちの声に応えてあげたいんです。」(勝)

「私たち自身も、バタバタと建ててスペースがあればいいというだけの建物を建てるために、古いしっかりした建物を壊してしまうのはナンセンスだと思っています。古い建物の良い部分やポテンシャルを活かせる仕事をしたいという想いがあって始めました。古い建具を活かせたり間取りの面影が残しながらも、耐震的にも強く温熱的にも暖かい家が作れる物件は新築以上の価値があると思います。」(勝)

ここでいくつかリノベーションの実例を紹介する。

Yさんの家(青梅)“もったいない家”

写真:渡辺慎一

「リフォームでは、高齢になっても快適な暮らしをするための温熱環境・バリアフリー・耐震性といった対策を十分にできないんじゃないかと一般的に思われています。ですが、きちんと調査して悪い部分を補う手法を提案して『思い描いている生活ができますよ』と伝えてあげると、『本当はリフォームしたかったんです。』といって皆さん安心してリフォームに踏み切られます。」(勝)

Yさんも築30年の自宅を建て替えるかリフォームするか迷っていた一人。

耐震補強と間取り変更、劣化部補修と断熱化が、新築の7割のコストで行えるとの試算からリフォームを選択。「家族に背を向けてひたすら料理をしなければならないキッチン」「リビングが寒い」など暮らしの不満を解決しつつ、将来的に体力的に階段を上がれなくなった時のために、1階のリビングを寝室として使えるようにと設計された〝リビングヌック〟部分を増築。

外から見るとアルミサッシのままだが木製建具を内側につけて二重にして断熱性能を上げている。

また、階段の段数を一段増やすことで、足腰への負担を軽くし、できるだけ長く二階を使うことができるように配慮した。

Oさんの家(石神井)〝想い入れのある家〟

写真:渡辺慎一

Oさんはリタイヤ後の住まいとして、幼い頃から住んだ築約70年のこの家で暮らしたいと考えていた。しかし本当にこの家を改修して、耐震性や温熱性を上げることで自分たちの暮らしを支えてくれるものになるのか不安もあったそうだ。詳細調査をし予算も考慮した上で、耐震対策は全体にしっかりして、リフォームは部分的にすることにした。

「耐震補強は日々の生活を快適にするものではないので、建主さんがはっきりと望まない場合もあります。しかし建築家には耐震補強を施す責務があります。その補強によって生活しにくくなるのは住み手が喜んでくれないし、プロジェクトを進めようという気にはなれません。耐震補強と快適性の向上を両立させる知恵や技が建築家には求められます。それこそが建築家がリフォームに携わる使命だと考えています。」(新)

その考え方が現れているのが格子壁(写真左)。耐震性を持たせると同時に、空間を緩やかに仕切る役割も担っている。

Hさんの家(吉祥寺)〝着実に確信的にリフォームを選びたい人〟

左:改修後

右:改修前 和室の続き間の面影を残している。

(写真上左:渡辺慎一/写真右:提供 アトリエ・ヌック)

Hさんはリフォームする前提で築30数年のこの家を購入。その後、調査・改修をして住まわれている。自分が住んでいたわけではないが、元の家の佇まいを残したいとのHさんの想いが設計に滲み出ている。

写真:渡辺慎一

ダイニングにある大きなパネルが目に入った。これは輻射式冷暖房「エコウィン」というパネルヒーターの一種で、エアコンの室内機と室外機のホースの間に接続してエアコンの冷媒をラジエーターに通すだけの簡便な仕組みでパネル自体は電気は使わないという。冬場は輻射暖房で部屋を温め、夏場は輻射冷却で大きな氷の前に立っているようなひんやりとした使用感。エアコンを微風で運転しながら部屋を快適に保つことができるのでかなり省エネ効果があるとのこと。

日々蓄積されてきた“引き出し”から最適なアイデアや技術を採用するのだ。

次に、勝見さんの案内で、所沢に新築で2016年に建てられた、Tさんの二世帯住宅兼事務所を訪れた。実はTさんは10年以上アトリエ・ヌックと一緒に仕事をしている信頼ある大工さん。もちろんこの家もTさんの手刻みで建てられている。

1階は普段はお母さんが暮らし、親戚が集まった時に開け放して大人数で食事がしたいというのが一番の要望。Tさんの事務所スペースも設けられている。2階はTさんご夫婦と3人のお子さんの住まいだ。

「木を使って構造的に整理しながらも、回遊できる生活のしやすさを追求して行くのがアトリエ・ヌックの家づくりです。」(勝)

「アトリエ・ヌックさんの図面が大好きなんです。勝見さんの図面って本当にミリ単位で合うんですよ。やってて面白いとすごく感じます。」(Tさん)

「木じゃないと作れないものが多いので、作り物が多くて大変だとは思うけど、図面を描く人間がいて、実際に作る人間がいるからこそ唯一無二のものが出来上がるんですよね。」(勝)

唯一無二の仕事ぶりをいくつか紹介する。

左:和室の扉は、必要に応じて右手の戸袋に収納できる。

右:せっかくの梁を壁で塞ぎたくなかったとのことで、竹の吊り束だけで支えている

左:漆喰仕上げ。通常の漆喰よりも藁スサが3倍くらい入っていて割れにくい。ザクっとした仕上がりが特徴的だ。

右:シラス壁。九州南部で採掘された火山噴出物“シラス”が原材料。漆喰以上の吸放湿性能を持つ。マグマが生み出した天然のセラミック素材だ。

斜め張り天井に設けられたトップライトから優しく明かりが差し込む。キッチンはオリジナルで作製。

左:2階のリビング:ソファもオリジナルで作製。座面下は全て引き出し収納になっている。

右:六畳間のスペースに四畳半分の畳を引いて周囲を板張りにしてある。

子ども部屋はそれぞれ四畳半に作り付けベッドがあり、さらにその上に三畳のロフトが設けられている。ちょうどトップライトの部分にあるので明るさも十分だ。キッチン・ダイニングを見下ろせ、子ども心をくすぐる。

この家に限らずアトリエ・ヌックでは、いつも採用している技術や素材がある。その一つが“GA(グリーンエア)斜め張り工法”という工法だ。構造用合板を用いず、無垢の杉板を床や屋根下地の構造材として斜め張りにすることで、よりも高い耐震性能と自由な間取りを両立させる工法で、アトリエ・ヌックも開発に加わり水平構面の認定を受け、積極的に採用している。使用する材木は近くの山で育った低温乾燥させた杉材を使う。

「世の中的には、耐震強度を上げるために、厚い合板を張る流れになってきてしまっています。せっかく木軸で作っているのに耐力を全部合板に頼るのはどうかと思いますし、使われている接着材の耐用年数も不明な上、シックハウスの事を考えると多用するのも怖いです。」

「それから、近くの山の木を柱や梁だけではなく、なるべく多く使っていきたいという想いもあります。せっかく手間暇かけて育てた木がチップやパルプとして消費されていくのは寂しいですよね。伝統構法の建物が柔らかくて揺れを吸収してくれることは、もちろん理解していますし素晴らしい構法ですが、職人の技術なくしては成立しないので、今後それだけでは特殊技術になりすぎて、この国の〝木の家づくり〟は続けていけないのではないかと危惧しています。」

「日本にはこんなに豊かな森があるのだから、たくさんの木を使える一般化できる方法を追求したい。もちろん伝統構法での職人技が絶えてしまっては困りますが、私たちの主戦場はそこではなく、いかにたくさんある木という資源を使い尽くすかという方法を考えたいというスタンスです。」

左:ガラス張りの天井から、2階床下の“GA斜め張り工法”が見えるようになっている。

右:モデルハウス的な意味もあり、事務所の床にはケヤキ・クリ・サクラ・ナラ・モミ・マツ・ヒノキ・スギ・カツラ・ナシなどの木が使われている。

他にいつも採用しているものが、“セルロースファイバー”と“Baubio”という断熱材だ。

セルロースファイバーは壁と床の断熱に使われている。リサイクルされた新聞紙を主原料としている。断熱材として一般的なグラスウールは、筋交いやコンセントボックスなどを避けながら切って埋めていくのでどうしても隙間ができやすく、製品の断熱性能が良くても施工次第で性能が落ちてしまう。また端材も多く環境にも経済的にもあまり良くない。

一方、セルロースファイバーは、綿状のものを吹き込んでいくので筋交いの隙間でもコンセントの裏でも入り込んで完璧に断熱性能を発揮する。素材にはケミカルなものを一切使用しておらず、原料の新聞のインクも植物性なので安全だ。

「絡み合った繊維のおかげで吸放湿性能が非常に高く、土や漆喰の吸湿性・透湿性を妨げないので、漆喰など左官壁+セルロースファイバーという組み合わせも相性がいい。防音性能が高いのもポイントで道路が近いお宅にもおすすめですね。」

Baubio(バウビオ)は天然素材(ゾノライト系けい酸カルシウム)の断熱材ボード。GA斜め張り工法を露し仕上げとする場合に屋根断熱に使用する。本来耐火性の為に作られた建材だが断熱性能と透湿性能が非常に優れており、5cmの厚みで十分な効果が得られるという。

左:床板が部分的に外せるようになっており、セルロースファイバーに触れることができる。/右:階段下のシューズクロークは壁面に湿気や臭気を透過するBaubioを使用。

勝見さんと大工で建て主のTさん。二人とも笑顔が素敵だった。

アトリエ・ヌックの新井さんと勝見さんの作る家は、地元の木を存分に使いながら、現代の住まいに必要な性能を、人にも環境にも優しい素材で実現している。その上で、建主の暮らしの不便さを解決し、より〝豊かな普段の生活〟をいかに長く送ることができるかに焦点が当てられている。豊富な経験とバランス感覚があるからこそ成せる技だろう。

勝見さんとTさんの笑顔を見ていると、勝見さんの言う〝幸せな結果〟がそこにあるように感じた。

株式会社アトリエ・ヌック建築事務所 新井 聡・勝見 紀子(つくり手リスト)

取材・執筆・写真:岡野康史 (OKAY DESIGNING)

埼玉県寄居町。古くからの森林をかかえる秩父にほど近いこの地で、木を生かした空間づくりを設計しているのが、小林一元(こばやし・かずもと)さんだ。

家や建物、さらには照明や小物まで木でデザインし、木の持つ可能性を最大限に引き出している。

「言われたことだけやるのはプロじゃない」と、施主のニーズのさらに上をいく提案で満足度を高めている。この細やかな仕事ぶりは、木を、そしてそれを扱う職人への信頼に支えられている。

小林さんの信念のひとつが、「家づくりは職人同士のチームプレー。

自分はその一員、設計係である」ということだ。その思いから、依頼された物件は設計だけでなく必ず施工監理まで請け負う。

「かたちになるまで責任を持ちたいんだ。それに、いいものを作ろうと一生懸命な職人さんたちと仕事できている。彼らと同じベクトルで進むのは単純に楽しく、ありがたいこと」という。

小林さんの事務所。かわいらしい猫の看板は小林さんをモチーフにしているという

小林さんは地元だけでなく、全国からの依頼に応えている。このため、物件によって、一緒に仕事をする職人や業者はさまざまになる。それぞれの現場に、小林さんは頻繁に顔を出して微調整を重ね、建物を完成に導く。

「図面通りに作ればいいものができるわけではない。木は一本一本違うから、現場で調整すべきことは絶対に出てくるし、意図とちょっと違う、という時のリカバリーにも早く対応できる」

現場で出たアイデアは、職人の長年の経験から生まれる貴重なもの。それを活かしつつ、工期内にも納めるという、施工監理の重要性を認識している。

建物に使う木材は、天然乾燥であることにもこだわる。多数派である高温機械乾燥の構造材や継手、仕口では、粘りがないことを実感しているからだ。

「家はほかのどんなものよりも長く使うものだから、丈夫で長持ち、というのは最低条件でしょう。特に構造材は一番重要だ」と話す。

やむなくプレカットを使うときは、図面を引く前に必ずプレカット工場を訪れ、一日かけて打ち合わせをする気合いの入れよう。何が出来て、何ができないか確認するのだ。

「今は機械でも、手刻みと同じように仕上げられる。けれど、機械の設定や木が読める人がいるかによって、精度に差が出てくる」と小林さん。機械が優秀でも、人間がそれを扱いきれていない場合もある。加えて、木は1本1本曲がり具合や乾燥具合が少しずつ異なる。機械的に同じ扱い方では、うまくいかないことも。

この工場は、どんな人が、どんなやり方で木と向き合っているのか、どんな機械で何ができるのか。チェックは欠かせない。気になる点は伝えて、対応してもらうという。

「口うるさい設計士って思われてるかもね。でも、手抜きは大っ嫌いなんだ」と小林さん

このスタイルで仕事をしてきた結果、現在、一緒に仕事ができているのは、木が読め、木の扱いに長けた職人たちだという。

信頼できる職人たちの職能を尊重すること。

チームプレーの中で、小林さんを支えるものだ。

職人への厚い信頼があるのは、「親父の影響だろうな」と話す。

父親は地元・寄居町で何代も続く大工で、木造建築のプロフェッショナル。木の扱い方、見極め方、傷がついた時のアドリブのきかせ方など、目を見張るものがあったという。「木ならなんでもできる、職人ならここまでできる、と思わせてもらった」存在だった。

その長男である小林さん。大学で建築を学び、東京の設計事務所で約10年働いた。地元に帰って貢献したいと考えるのは自然な流れだっだという。

それから、約30年。事務所は、地元のみならず全国からの依頼を受けてきた。多い時には5人ほどが所属していたこともあっだが、現在は小林さんひとりで切り盛りしている。

地元での仕事のひとつが、昭和初期続くの料亭「喜楽」の改修だ。

二階建てで1階に個室が3つ、2階が広間という間取り。

それぞれの部屋に使ってある木材の種類が違うので、雰囲気も異なる。それを残しながら、弱い部分や古くなった部分を補強したり、構造的に柱を足したりと、少しずつリフォームを重ねている。

2階に続く階段。立派な構造材も見ものだ

去年は、カウンター前のテーブルをリデザインした。これは、鎌倉時代の寺のはりだった木材を転用したもので、木材そのものに彫刻の跡がある。「重厚な雰囲気がこの店に合ってると思った」と小林さん。スペースに合わせて、大きさや高さをデザインした。テーブル裏には前の吸付桟と脚の痕跡が残り、見付は新しい店に合わせて削いだ。

天板の裏に彫刻の跡が残る。粋な演出が光る

木を使って小林さんがデザインしたものは、この店にいくつもある。「木ならどんなかたちにもできるし、古い建物に自然と馴染む」と実感する。

左:ある個室の照明。すべての座席に灯りが届きつつ、和風の部屋になじむスタイル。右:部屋の入口で、庭との隙間に設けた配膳台。変わった形のスペースにぴったりとおさまる

たいていのオーダーは、施主の「ここが使いづらい」など悩みから始まり、はっきりとした仕上がりイメージは描けていない場合が多いという。

小林さんはその悩みを丁寧に聞き取り、どうしたら解決できるかアイデアを膨らませ、かたちにしていく。

どんなに使いやすくても、家やその雰囲気となじまなかったり、形が洗練されていないのでは、「もったいないこと。デザインと規格(便利さ)は両立できる。それについて頭をひねるのが自分の仕事。わくわくするよ」と小林さんは笑う。

その根底には、父親から受け継いだ「木ならどんなことでも表現できる」という可能性への信頼がある。同時に、アイデアを形に落とし込める職人への絶大な信頼も。

「自分でも忘れちゃうくらいのつぶやきを、ちゃんと汲み取ってくれるのが、小林さん」と笑顔を見せる施主さんもいる。ときがわ町の幼稚園の園長さんだ。

ここは、新築の木造園舎が2019年の8月に完成したばかり。まだ、木の香りが残っている。

小林さんと園は、相談や視察を繰り返し「今までやってきて、いいと思えたアイデアを全部詰め込んだ。園児が本物の木の素晴らしさを存分に味わえる場所になった」と振り返る。

まず、園舎は床から壁から扉から窓の柵まで、ありとあらゆる部分が木でできている。

階段はもちろん、脇に設置した滑り台までも。部屋によっては、木製の登り棒が設置されているのだから驚きだ。

園児たちは全身で、木のぬくもりに触れられる。

木は調湿性に優れ、室内環境を快適に保つ。「どんな世代にもぴったりだが、特に、体を動かし、よく汗をかく子どもには最適だ」と小林さん。

さらに、平屋の園舎には越屋根をつけて、夏場は熱気が抜けていくようにした。

この越屋根があるおかげで、風がなくても一階の窓を開けると吹き抜けを通して室内の空気が動くのだ。

引越しは真夏の8月だったが、エアコンをつけることはほぼなかったというほど効果は抜群。

さらに、室内に光を取り込むこともできる。自然光はやわらかく部屋を照らしてくれる。

大きな窓に設置した柵ですら、木でつくった。園児が落ちないようにという目的だ。取り外しができるようにしてあるため、掃除や維持管理には不便がないように工夫をこらした。

それから、各教室の窓際には一段上げて、畳のスペースを設けた。壁の仕切りは障子でできている。

子どもは障子を破いたり、穴を開けたりすることが多いと考えられるため、新築では敬遠されがちだが、「今は自宅にすら畳の部屋がない家があり、畳を見たことも、触ったこともない子どももいる。日本らしい、自然を感じる気持ち良さを知ってほしい」という狙いがある。

障子も破れたら張り替えればよし、また、破れないように大切に扱うことを学ぶ機会になると、前向きにとらえている。実際にここでは皆おとなしくふるまうという。

木をふんだんに使いつつ、コストを抑える工夫も施している。

例えば、床板の厚さを場所によって変えた。子どもが走り回るホールは3センチ、各教室は2.4センチ。職員室は、使用するのは大人だけなので、1.5センチの厚みにした。

厚い床板を採用したホール。足の裏が気持ちいい

板が厚いと保温効果もあるが、その分価格も高くなってしまう。かといって部屋によって厚みを替えるのは、材料の発注や加工に手間がかかるため、一般的ではないという。きれいな板とそうでない板を、使い分けることも難しい。

小林さんは「施主さんの要望になんとか応えたい。そのためには、手間を惜しみたくはない」と力強い。

それから、建具は全て新しく作らず、一部、移転前のものや廃校になった学校のものを移設して使っている。

新しい木材と古い建具。歴史は全く違ってもしっくりと馴染むのは、木材が張り物などでなく本物の木であるからこそ。

これは、経費削減が目的だったが、意外な効果があった。

施主の園長先生は、「引っ越してぴかぴかの新しい園舎に、園児も職員も、嬉しいけれど少し緊張していた。前の園舎で見慣れたドアがあったことで、スムーズに馴染めたような気がする」。

再利用することは、モノを活かすだけでなく、そこにいる人の心の安定にも繋がるのだ。

裸足で走り回る園児たちを眺めながら、小林さんは「本物に触れることで、その良さは身をもって分かると信じている。そして、そういうものが残っていく世の中であってほしい」と目を細める。

料亭「喜楽」で、小林さんがデザインしたという配膳台を見た時、「木って本当になんでもできるんだな」と改めて感じた。かたちが中途半端な隙間にぴたりとはまり、主張しすぎない存在感。一見すると、見過ごしてしまいそうになる。

また、改修の時に気を付けることとして「どこを改修したのかわからないって言わせたい」と話していた小林さん。

主張しすぎない、変わらないということは、安心感を生み出し、穏やかに時を過ごせるということだ。なるほど、小林さんが作り出した空間は、単なる建物、ではなく、あたたかな空気感をまとっていた。

取材・執筆・撮影:丹羽智佳子

埼玉県越谷市で設計事務所「けやき建築設計」と建築施工会社「欅組」を営んでいる畔上順平(あぜがみじゅんぺい)さんのご紹介です。

畔上さんは、1976年生まれで現在43歳。生まれも育ちも越谷で、地元越谷を離れる事なく、東京の学校や会社に通い、29歳で「けやき建築設計」を設立。現在は同じく地元越谷生まれの奥さんと10歳の娘さん、6歳の息子さんの4人家族だ。

元々設計事務所だけでスタートし木の家を中心に作ってきたが、住む環境や自分を取り巻く状況などによって徐々に興味関心が変わってゆき、設計行為だけでは物足らなさを感じ、実際に手を動かして作ることに関心が出てきたそうだ。

「ちょっと直してよ」とか「まとめてやってよ」という依頼が増えていく中で、徐々に自分で職人さんを手配したり仲間が集まってきたりと、建築会社らしくなっていったとのこと。今では設計から施工まで一貫して引き受けられるように「けやき建築設計」と「欅組」の両輪を廻している。設計だけの仕事・施工だけの仕事・設計施工まで一貫して引き受ける仕事など、様々な立場で仕事をされている。

デザイン設計・職人さんの技術・本物の素材を使うという3点がクリアできていれば手段やポジションは問わないというのが社内での共有意識だという。

「オールラウンダー的な感じです。時代と共に自分の関心も世の中のニーズも変わっていく訳ですし、ベースとなる得意分野から少しずつ領域を広げていくというのは、当然なのかなと思っています。」

また、家族の存在も今の仕事の方法論に影響を与えている。

「我が家はみんな越谷なので『視野が狭いね。そこしか見えてないんだね。』なんて声も聞こえてきそうですが、逆に越谷という共通言語が家族内にあるというのは、広がりはないですが、ガッチリとした連帯感があります。家族を通して地域の暮らしを見つめ直している時期ですね。ですのでお客さんに対してもそういう目線で提案できるようになりました。」

例えばこんな提案だ。

「新築で家を建てたいと相談に来たお客さんに『本当に必要なんですか?』と言ったことがあります。もちろん『なんでそんなことを言うんですか?』という反応をされる訳なんですが、『いや、もったいないからです。ローンも含めて何千万円も払うわけじゃないですか。それをやめればいろんなことにそのお金を使えますよね。』とお答えしています。ご両親の家はガラガラだったり土地が余っている場合などもよくあります。一時的に我慢をしたくなかったり、同居できない理由を一生懸命考えるんですが、逆に我慢せずに一緒に居られるようにするためにはどうすれば良いかと言うことを、設計や計画で解決できる場合もあるということを提案しています。」

かなりプライベートな部分にまで踏み込んでいく印象だ。

「もうそこまで踏み込んで提案する産業にしていかないとダメだと思います。日本って住宅に対するお金の掛け方が異常じゃないですか。一代でローンを組んで、晩年までお金を払い続けて、完済した頃にはもう老朽化して壊したり、不要になって空き家になったり。そんなシステムは非常に良くないと思っています。もう新しい家ばっかりいらないんです。ちょうど世の中的にもリノベーションとか既存ストックを有効活用することが認知されてきているで、お客さんに対して『まだ捨てなくていいんじゃないんですかね?』『大切にしませんか?』と提案できる良いタイミングかなと思っていますし、提案していかなければならない立場にいると思っています。」

何がそこまで畔上さんを本気にさせるのだろうか。

「自分の地元のことだから本気で考えられるんです。死活問題ですから。遠い地方から依頼されて知らない人や知らない街のためにする仕事だと、どうしてもここまで本気で取り組めないと思うんですよ。地域のコミュニティ・アーキテクトとか小さい単位での建築士の役割が非常に大切だと思います。」

次に会社のスタッフや職人さんとのやりとりについてお話を伺った。

「うちの技術系のスタッフは自分以外に2名が監督として在籍しています。まだ両名とも若いのですが、お客さんとの打ち合わせ・調査・積算・見積もり・工事の契約・管理監督・引き渡し・アフターメンテナンスまでワンストップでやる仕組みにしています。もちろん得意不得意が出てくる部分もありますが、全部トータルで経験してもらって、徐々に自分の得意分野に特化してやっていってもらえばいいかなと思っています。」

実際の業務では信頼関係を築いてきた職人さんたちと監督とで案件ごとのチームを組んで進行している。監督が若手である一方、職人さんは40代を中心に若手から年配まで様々だという。

「一緒にチームで仕事をするので外注という言い方はしないようにしています。職人さんたちも自分たちを〝チームけやき〟と呼んで愛着を持って取り組んでもらえているので嬉しいです。『信頼関係が一番』というと薄っぺらいように聞こえますけど、それが全てなんですよね。大手ゼネコンの仕事のように一から十まで管理して進めると、僕らのやっているような家づくりでは全然仕事にならないでしょうし、いいものにもなってこない。『ここは全部任せたよ』と言って、各々の責任で仕事をしてもらっています。信頼しているからこそ、この言葉を発せられるし、受け止めてもらえるのではないかと思っています。」

「また、監督である若いスタッフに対しては、私がずっと張り付いて、ああしてこうしてと指示を細かく出すこともできますが、それはしないようにしています。その中でも一定以上のクオリティの建物を作ることができているのは、やっぱり職人さんの力があるからこそなんです。監督という立場ではありますが、及ばない部分は、実際は職人さんが補填してくれている訳です。監督として管理はしていますが、逆に職人さんから教わって学ばせてもらっている状態ですね。それが出来ているのは職人さんの技術や人間性が高いレベルで保てているからだと感じています。」

きっちりと模型を作ることもチーム内の意識を統一するために重要だ

畔上さんはよくスタッフに『他の工務店にパッといって同じ仕事ができると思ったら大間違いだから。』と言っているそうだ。だからと言ってどこでも潰しが効くような育て方に変えるつもりはないとのこと。

「上手くいっているチームにいて失敗が少ないから監督はそのことがわかんないんです。あんまり成長しないんじゃないかとも思われますが、いいものを見て、いい仕事をちゃんとやるということを覚えて、いい経験を積み重ねていってくれれば、いつしか今度は若い職人さんを引っ張りあげる力になるんじゃないかと考えています。」

「そうやって、職人同士や設計者同士の枠を超えて、技術やノウハウが行ったり来たりしながら伝わっていくことで、次の世代に引き継がれていくという形もあるんじゃないかと思うんです。同じことをやるにしても、立場や専門分野によっていろんな見方がある。それを受け入れられるようになってくると成長して行くんじゃないかな。そんな学びの場でもある〝チームけやき〟が、きちんとクオリティの高い建物を作り上げて、お客さんに届けられているということには、誇りを持っています。」

一般的な手法とは一線を画す考え方で若手を育ててられている畔上さんの話にはうなずくばかりだが、チームメイトの職人さんの場合はどうなのだろうか。職人さんの話になると必ずといっていいほど話題に挙がるのが後継者問題。畔上さんは何を感じ、どう考えているのか質問してみた。

「自分の周りの職人さんの場合も、やはり後継者をどうするかという問題には直面しています。僕は直接は関係していない訳ですが、実はあえてそこに介入しています。」

「ただ『継ぎなさい』と無下にいうのではなく、例えば『お父さんのやっている仕事は本当に素晴らしいから、受継げば必ず需要もあるし求めてくれる人も沢山いるよ。自分たちも真剣にやっているから一緒に仕事をやらないか?』と言って迷っていた息子さんを誘ったりしています。やっぱり第三者が介入しないと、親子だけではこいうった話はすんなりは進まないんですよね。」

家づくりにも、後継者問題にも、懐に一歩深く入り込むのが畔上流だ。

七左の離れ屋:「離れ屋」がある家を作るというのがテーマであり共通認識だ。第二回埼玉県建築文化賞住宅部門、最優秀賞受賞。

けやき建築設計のウェブサイトを見ていると施工実績に並んでいる建物の名前が気になった。一般的に〝どこどこの家〟というネーミングが建築関係者のセオリーだと勝手に思い込んでいたので、〝原点回帰の家〟〝森の舟屋〟〝和の暮らしと趣を残す家〟といった名前は意外に感じ想像が膨らんだ。

「共通したテーマがあるとみんなでそこに向えていいなと思ってずっとやっています。迷った時に共通認識があると指針になるんですよね。お客さんともそうですし、スタッフ間や職人さんとの間でもそうです。少し話が脱線しますが、主に越谷だけを中心に建築の仕事をやるとなると、例えば〝石場建てしかやりません〟〝住宅しかやりません〟だと絶対量として仕事が成立しません。ですので手段としての領域はかなり広くできるようにしています。そんな中でいろんな仕事をしていると、スタッフや職人さんも何をするべきか迷ったり、ビジョンがぼやけちゃうんです。そこでテーマを設定することで、各々のやるべきことが明確になり、向かうべき方向を共有できるというメリットがあります。」

七左の離れ屋

2009年竣工。暮らしに色気を求める建主さんのために、住まうための機能だけに偏らず、モダンで美しい日本家屋を建てたいとの想いで、母屋とは別に〝現代の数奇屋〟のような離れのある家を作った。〝離れ屋〟がこの家の名前でありテーマという訳だ。

写真:©︎KAWABE akinobu

10年前を思い出しながら各所を見てまわる畔上さん

左:「時間が経った時によくなる家がいいですよね」というデッキは栗の木 / 中:版築の塀はワークショップで作ったので人によって層の仕上がりが違う。そこがまた面白い。 / 右:とにかくいいものを作りたいと言う時期だったので、特に細部までこだわって作っているという。(写真 左・中:©︎KAWABE akinobu )

自然と共に生きる家

こちらは今年竣工したばかりの30代のご夫婦の住まい。新築ではなく祖父母が住んでいた家を活用した。

とにかく自然素材で行こうということで設定したのが〝自然と共に生きる家〟というテーマ。モルタルの外壁は全て県内産の杉材に張り替え、グラスウールの断熱材はみんなの共通認識として使いたくなかったので、替わりに壁の中にも杉の板を敷き詰めた。普段では考えられない方法もテーマを設定すると生まれてくる。工事で出た廃材は薪ストーブの燃料になっているそうだ。

〝七左の離れ屋〟に比べるとリフォームとはいえザックリした仕上げ。設定したテーマによって〝どこにこだわるか〟が違う全く違う。決して手を抜いている訳ではないのだ。

県内産の杉材をふんだんに使っている

「テーマの下で作っていくとやっぱり出来上がるものが違うんですよね。お客さんと打ち合わせをしていく中だったり、建物の特徴だったり、色々出てくるキーワードをかき集めて『これでいきませんか?』と提案しています。関係者間で何か議論になった時でも、『テーマがこうだからこうしよう』と堂々と会話ができ、みんなが納得に達するのが早いんです。そうすると大きなミスや『話が違う』みたいなことにもならないんです。結果としてお客さんからの満足度に繋がりますし、つくり手のやりがいも出てきます。」

ここでもまた畔上流を感じた。

木の家を多く作ってきた畔上さんだが、最近では店舗やカフェなども手がけている。そこにどんな変化があったのだろうか。旧日光街道にある実際に手がけたお店を案内してもらいながら話してもらった。

まず連れてきてもらったのは、3年前の2016年12月に完成した〝CAFE803〟。

「日光街道にもう一度人が集まる場所を作りたい。」「越谷にサードプレイス的な場所を作りたい。」そんな想いでスタートしたプロジェクトで、現在では越谷に住む人たちのコミュニティスペースとして定着しており、想い描いていた以上の活用のされ方に驚いているそうだ。

かつての日光街道の顔つきにしたかったので、ガラスの大きな引き戸と土間という形態にした。それが共通言語(テーマ)だ。

「『そもそも日光街道を賑わせる必要があるのか』というところから議論をスタートし、『川越のような賑わい方を越谷は求めていないんじゃないか』という意見に今のところ落ち着いています。その中でも越谷で暮らす人たちが心地よく使えるような設え・店構え・街並みとはどんなものなのかと分析しながら進めている最中で、トライ&エラーの連続です。いつの間にか仕掛け人みたいな感じになっています。(笑)」

「仕掛け人です」と笑う畔上さん

「自分の興味関心が家からまちに広がっているんです。〝いい家が出来ていけば、いいまちが形成されていく。いいまちが出来れば、そこに住む人々の暮らしが豊かになっていく。〟という感覚を持っています。地域の価値が上がっていくことであれば、どんなことでもやっていこうと考えています。そういう想いで日々の仕事に取り組んでいると不思議なことにお店からの依頼が来るんですよね。そしてそのお店に足を運んでくれた人たちから伝播して、また次へと繋がっていって…という風に店舗やカフェを手がける方向に活動が広がっています。」

独立当初は、建築業界や全国基準などを気にして〝自分がどのくらいのことをしてやっているのか〟という軸で仕事をしていたそうだが、最近はそれよりも〝越谷に身を置いているので、越谷の暮らしを良くしていこう〟というスタンスで仕事をするように変わってきたそうだ。

「全国から越谷だけに視野が狭くなったという訳ではないんです。地域をより良くしたい、良い状態を保ちたいという想いで仕事をしている建築関係の人が、木の家ネットの会員をはじめ全国にたくさんいます。各地域に広がるその想いの輪が重なり合って、徐々に日本という国を覆い尽くすといいなと思っています。その中で「越谷は俺が守る(笑)」みたいな想いを胸に取り組んでいます。

地域のパートさんの手によるランチ。ほっこり落ち着くおふくろの味だ。

左:いろんなことをやっている人が越谷にいるんだという、潜在的な魅力の発見にも繋がっている。 / 中・右:ワークショップや催事の予定がぎっしり。最初はここまで埋まるとは予想していなかったそうだ。

続いて案内してもらったのは、同じく旧日光街道沿いにある2018年4月にオープンした〝はかり屋〟。

およそ築120年の〝旧大野邸 秤屋(はかりや)〟を、こだわりのショップ・レストラン等、当時の宿場の雰囲気を体験できる古民家複合施設として生まれ変わらせた。「人々の想いやまちの歴史を過去から現代そして未来へと繋げていける存在であり続けたい。」との願いが込められている場所だ。

奥へ奥へと4棟が繋がっている。桁と架を入れ替えて屋根を戻してある。

「佃」が元々の屋号だった

「ベッドタウンだと思ったのにこんなところあるんだ」とびっくりされることが多いとか。「もともとはこの日光街道沿いはこうだったんだよ。」というとさらに驚かれる。「外から流入してきた人が多いのでみんな知らないんですよね。」と畔上さん。

「だから地元に昔からいる人間としては、物を残すことが大事だなと思います。一度壊してしまうとただの昔話になってしまう。そうすると『ふーんそうなんだ』で終わってしまうけど、こうやって目に見える形で残して、そこで体感してもらうと一瞬で歴史を理解してもらえる。百聞は一見に如かずです。」

naya:名前の通り納屋だった場所。ギャラリーと貸しスペースとして生まれ変わった。

minette:キッシュとフレンチ惣菜のお店

「こういった建物を一軒でも多く残すことが地元の建築屋の使命かなと思っていて、ロールプレイングゲームのように楽しみながら携わっています。単純に受注されたものだけを直したり作ったりというだけのペースだと、古い建物はどんどんなくなってしまって、まちなみを残すことはできません。使命を果たすために、はかり屋もCAFE803も自分から運営にコミットしていっています。」

土間には群馬県藤岡市のダルマ窯の焼かれた藤岡瓦を敷いた。蔵の表情とも相性が良い。

傾いていた部分と、新設の水平のものとすり合わせるのが苦労したそうだ。目の錯覚も利用しながらうまく帳尻を合わせている。

「ただ結局〝他人の家〟なんですよね。『残してください』と言ってもおこがましいので『こういうことをやれば残せるんじゃないんですか』という提案の部分まで入り込んでするようにしてます。いきなり外部のコンサルみたいなのが来ると『なんだこいつは』みたいな印象を持たれてしまい、入り込むどころか門前払いされてしまいますが、はかり屋やCAFE803もやっているという実績があれば『任せてみようか』という流れにもなっていきます。」

地域密着で建築やまちづくりを地道に続けることにこそ、地方の建築士や工務店の活路が見出せるのではないだろうか。

設計だけから設計施工へと、家づくりからまちづくりへと、自身の興味関心と共に活動範囲を広げていっている畔上さん。今後や将来に対してはどんなビジョンを描いているのだろうか。

「ハウスメーカーなどの家に比べたら、自分たちの作っているような木の家は決して安くはないので、いい家が欲しいけど手を出せないという人も多いもしれません。だったら、リフォームをしたり店舗を作ることに対して同じような想いで取り組んでいった方が、より多くに人に自分が良いと思っていることを伝えていけるんじゃないかなと思っています。もちろん一軒の家を建てて、一つの家族に満足してもらうことは大きな喜びではありますが、より多くの人に体験してもらえる形で、自分たちのやっていることを伝えていく事にこそ、いろんな活動や運動をやっている意味があると思うようになりました。」

「越谷で自分も色々やっているつもりですけど、結局盛り上がっていくスピードと落ちていくスピードを考えたら、落ちていくスピードの方が速いんですよね。そのエネルギーをとてもじゃないけど自分一人では維持することも加速させることも難しいので、仲間や共感してくれる人を増やしていきたいですね。」

そこにどれだけの人が本気で関わることができるか。越谷だけではなく、各地方のまちづくりにおけるターニングポイントだ。

けやき建築設計・欅組 畔上順平(つくり手リスト)

取材・執筆・写真:岡野康史 (OKAY DESIGNING)

一歩足を踏み入れると、まるで背筋が伸びるような、凛とした別世界・・・埼玉県新座市の内田工務店が手がけた木の家は、そんな空気をまとっていた。

内田工務店は、現在の会長である内田光男さんが、いち大工から叩き上げで大きくしてきた。

大工の道に入り、職人を束ねる棟梁、そして社長として役割を変えながら、木の家と真剣に向き合ってきた。内田さんは、「木の家づくりには、ひとりの職人を一人前にしてくれる懐の深さがある」と力を込める。これまで約15人の弟子を育て、施主に喜ばれる家づくりの輪を広めている。

「木の家でないと、大工は育たない。プレカットではだめだ」。内田さんはまなざし鋭く、こう言い切る。

手刻み、木組みの木の家づくりに必要な能力は、数多あるという。全体を見ながら細部にも気を配ること。木や土など、自然から生まれた個性ある素材を組み合わせ、美しく仕上げること。粘り強く時間をかけながらも、納期を意識すること。何より、単なるものづくりでなく、財産づくりそのものだ。

施主の中には、家づくりのためにストレスを抱えたり、借金を背負ったりする人もいたという。家をつくる大工には、責任感が重くのしかかる。

内田さんはその責任感を、10代で弟子入りした時からひしひしと感じてきた。幼いころから手先が器用だったことから、親戚の大工のもとで修行。26歳で独立した。30代で法人化。72歳になった今は、会長として工務店を支える。

新座の商店街にある内田工務店。「一棟入魂」の文字が目をひく

「時代とともに、家づくりの考え方が変わってきた」と内田さん。以前は、大工と施主が、世界にただ一つの家を「なにもないところからつくる」ものだったが、ハウスメーカーなどの台頭により「あるものの中から選ぶ」感覚になってきているとみる。そうなると予算ありきの買い物になり、手刻みよりも安く済むプレカットを使うことが、現実的な場合も出てきたという。

現在、内田工務店が手掛ける家づくりで、手刻みとプレカットの割合は半々くらいだ。工務店に所属するのは職人5人、現場監督2人。加えて、事務を担当する従業員が3人いる。

工務店の経営や施主の予算を考えると、木組みや手刻みだけにこだわり続けるのは難しい状況だというが、「職人を育てるという視点では、木の家づくりをゼロにしてはいけない」と考えているという。

こう考えるには、わけがある。内田さんは修行時代から造作仕事が得意で、「建物の線が綺麗と言われるのが、嬉しかった」という。

腕を生かせるのが、木組み、手刻みの木の家だった。寺の鐘楼堂や、数寄屋風の家づくりにのめりこんだという。

寺の改修工事をした時、住職に書いてもらったという思い出の木札

しかし独立してひとりで仕事をするようになると、壁にぶつかった。「俺はいい家を建てられる、という自信があったが、腕は2本しかない。喜ばせられる施主さんの数も少なくなってしまう。俺と同じ仕事ができる人間をつくろう」との思いから、弟子をとるようになった。

地元の若者を紹介してもらったり、大工育成塾の受け入れ先になったりして、さまざまな弟子と出会ってきた。「何もわからない若造が、腕を磨いて、一軒建てちゃうんだぜ。感動するよ」と内田さん。そのためには時間が必要で、時間をかけて作り上げる木の家が最適なのだと強調する。

その時間も、ただかければいいというわけではない。大工の技術には、単に美しく仕上げるだけでなく、効率よく作り上げる知恵が詰まっているのだという。積み重ねてきた伝統の成せる技だ。マニュアル冊子があるわけでもなし、職人同士、手を動かし、言葉をかけながら伝えていくしかないのだ。

修行した弟子のほとんどが、地元で工務店を立ち上げ社長として活躍している。削ろう会で賞をとった人もいて、「自慢の存在」と誇らしげだ。

一方で、「誰もが俺みたいな仕事ができるわけじゃない。向き不向きがあるから、やめたってかまわない」と思うようにもなった。そして、「いくら腕がよくても偏屈では通らない。施主さんを喜ばせようって気持ちで仕事をするよう伝えているつもり」と笑う。

伝統を受け継ぐ大工と、人を育て経営を担う社長、それから、職人を束ねる棟梁の両立。

「バランスをとろうとか、理想があってやってきたわけじゃない。施主さんの要望に応えようと、一軒一軒真剣勝負してきただけ」と振り返る。

その結果は、現場から経営まですべての経験として、内田さんの中に積み重ねられている。

令和に時代が変わり、同工務店も8月、息子の健介さんに社長職をゆずった。光男さんは現場を回るより、図面を書いたりと事務所で過ごす時間が増えた。

大きいテーブルで、従業員の顔を見ながら作業する。ほとんどの事務作業は手書きで行う

健介さんいわく、光男さんは「経験値がけた違い。頼りになる存在」と話す。光男さんも「信じて任せることで成長するから。なるべく口出しはしないようにしてる」とほほ笑む。

社長の健介さんとのタッグが心強い

内田工務店のコンセプトは「自由設計の家」。この自由さが、施主の満足度を高める。

「無垢の木の家に住みたい」。このような要望があった市内の日本画家・Aさんは、内田さんとの出会いにより理想としていた数寄屋風のアトリエ兼住居に住むことができた。

この家の門は、木製の数寄屋門だ。雨や風を優しく受け止め、また、Aさんの手によって丁寧に磨かれることで、独特の風合いがある。内田さんは、「建てたばかりの真っ白な門もいいが、日がたってまたさらに深みが出たな」と目を細める。

門をくぐった瞬間、外の空気と違う空気が流れて、落ち着くような、懐かしいような、そんな気持ちにさせる。庭には、紅葉やイチョウなどさまざまな木が美しく連なり、季節を教えてくれる。

玄関を開くと、スギヒノキでできた壁や床のホールが、ぬくもりを感じさせる。正面にあるケヤキの小さな床の間に飾られた季節の花からは、温かみがこぼれるようだ。

「本物の木の家には、何十年経っても古くならない良さがある」と言い切る内田さん。Aさんも、「飽きないです。わびさびの世界に身を置くことは、日本人にとって心地よいことなんでしょうね」とうなずく。

玄関の横には下地窓(竹小舞の見える窓)をあけた土壁を配置。来客は驚き、手触りを楽しむという(左)。ヒノキの階段は、ホールの中で主張しすぎず、すっきりとした印象に仕上げた(右)

2人に、建設当時を振り返ってもらった。

Aさんは以前、ハウスメーカーの中古の一軒家に住んでいたが、住んでいくうちにとちょっとした違和感や住みづらさが出てきたという。「今思えば、合板や集成材といった材料にひっかかっていたんでしょうね」とAさん。

新築を考える際も、ハウスメーカーに相談したが、ドアノブひとつにしてもあるものの中から選び、そこに気にいるものがなければ、オプションで高額になるというスタイルが「自分にはしっくりこなかった」という。

インターネットで見つけた内田工務店は、内田さんにイメージを伝えると、新しいものを次々に提案してくれたという。数寄屋門や、家のサイズに合わせた小さめの床の間がそうだ。

内田さんの自宅である無垢の木の家を訪れた時には、その居心地の良さにすっかり魅了されてしまったという。さらに、内田さんの現場仕事が休みの日曜に、嫌な顔せず相談に乗ってくれたり、趣のある古材を探しに秩父まで同行してくれた姿に、信頼を寄せている。

内田さんの自宅の数寄屋門(左)と庭が見える居間の建具(右)。どちらも古くなることで趣が増す

自宅内の建具の一部は、木の家ネットのメンバーから譲り受けたもの。「思い出が残ってるのがまたいい」と内田さん。

それから、憧れた無垢の木の家だが、心配だったのは値段だ。内田さんは予算内に収まるような工夫をしてくれた。

その一つが、玄関ホールの床板。見栄えがするところなので通常なら高級な床材を勧めるが、

ヒノキの木裏を使うことでコストを抑えた。

さんは「家が建っていく時のわくわくは、今でも忘れられない。私は人を感動させたいと思って絵を描いていてなかなか難しいのですが、大工さんは簡単にこなしてしまう」と話す。

Aさんは数寄屋風の家づくりにこだわったが、内田工務店の「自由設計の家」は、伝統的

な大工仕事だけにとどまらず、モダンなデザイン住宅も手掛けている。

施主の要望は多種多様。どんな形の家であっても、「本物の無垢の木を使うことで、住み心地のよい空間をつくりたい」というのが、内田さんの信念だ。それを実現するには、木の変化に対する深い理解と、高い技術力を持つ大工の存在が欠かせない。すべてはつながっているのだ。

「好きでこだわった仕事で、施主さんに喜んでいただき、人も育つ。こんなにありがたいことはない」と内田さんは語る。

家づくりのスタイルと同様、働き方のスタイルも変わり、職を替えていくのが珍しくない現代。木の家にかかわり続けて50年以上という経験から生まれる存在感は、とてもまぶしかった。

こちらが質問すると、ぽんぽんとよどみなく答えが返ってくる。長年の経験を、きちんと整理、咀嚼している様子は一目瞭然だった。

あまりの明瞭快活ぶりに、「昔からこんな性格なんですか?」と聞くと、18歳の時、仕事中に大けがをし、大工を続けられるかの瀬戸際に立たされたことを打ち明けてくれた。「好きな仕事をやらせてもらえるのは、本当に幸せなことなんだよ」という言葉は、シンプルに、胸に突き刺さった。

取材・執筆・撮影:丹羽智佳子(一部写真は内田さん提供)