一歩足を踏み入れると、まるで背筋が伸びるような、凛とした別世界・・・埼玉県新座市の内田工務店が手がけた木の家は、そんな空気をまとっていた。

内田工務店は、現在の会長である内田光男さんが、いち大工から叩き上げで大きくしてきた。

大工の道に入り、職人を束ねる棟梁、そして社長として役割を変えながら、木の家と真剣に向き合ってきた。内田さんは、「木の家づくりには、ひとりの職人を一人前にしてくれる懐の深さがある」と力を込める。これまで約15人の弟子を育て、施主に喜ばれる家づくりの輪を広めている。

「木の家でないと、大工は育たない。プレカットではだめだ」。内田さんはまなざし鋭く、こう言い切る。

手刻み、木組みの木の家づくりに必要な能力は、数多あるという。全体を見ながら細部にも気を配ること。木や土など、自然から生まれた個性ある素材を組み合わせ、美しく仕上げること。粘り強く時間をかけながらも、納期を意識すること。何より、単なるものづくりでなく、財産づくりそのものだ。

施主の中には、家づくりのためにストレスを抱えたり、借金を背負ったりする人もいたという。家をつくる大工には、責任感が重くのしかかる。

内田さんはその責任感を、10代で弟子入りした時からひしひしと感じてきた。幼いころから手先が器用だったことから、親戚の大工のもとで修行。26歳で独立した。30代で法人化。72歳になった今は、会長として工務店を支える。

新座の商店街にある内田工務店。「一棟入魂」の文字が目をひく

「時代とともに、家づくりの考え方が変わってきた」と内田さん。以前は、大工と施主が、世界にただ一つの家を「なにもないところからつくる」ものだったが、ハウスメーカーなどの台頭により「あるものの中から選ぶ」感覚になってきているとみる。そうなると予算ありきの買い物になり、手刻みよりも安く済むプレカットを使うことが、現実的な場合も出てきたという。

現在、内田工務店が手掛ける家づくりで、手刻みとプレカットの割合は半々くらいだ。工務店に所属するのは職人5人、現場監督2人。加えて、事務を担当する従業員が3人いる。

工務店の経営や施主の予算を考えると、木組みや手刻みだけにこだわり続けるのは難しい状況だというが、「職人を育てるという視点では、木の家づくりをゼロにしてはいけない」と考えているという。

こう考えるには、わけがある。内田さんは修行時代から造作仕事が得意で、「建物の線が綺麗と言われるのが、嬉しかった」という。

腕を生かせるのが、木組み、手刻みの木の家だった。寺の鐘楼堂や、数寄屋風の家づくりにのめりこんだという。

寺の改修工事をした時、住職に書いてもらったという思い出の木札

しかし独立してひとりで仕事をするようになると、壁にぶつかった。「俺はいい家を建てられる、という自信があったが、腕は2本しかない。喜ばせられる施主さんの数も少なくなってしまう。俺と同じ仕事ができる人間をつくろう」との思いから、弟子をとるようになった。

地元の若者を紹介してもらったり、大工育成塾の受け入れ先になったりして、さまざまな弟子と出会ってきた。「何もわからない若造が、腕を磨いて、一軒建てちゃうんだぜ。感動するよ」と内田さん。そのためには時間が必要で、時間をかけて作り上げる木の家が最適なのだと強調する。

その時間も、ただかければいいというわけではない。大工の技術には、単に美しく仕上げるだけでなく、効率よく作り上げる知恵が詰まっているのだという。積み重ねてきた伝統の成せる技だ。マニュアル冊子があるわけでもなし、職人同士、手を動かし、言葉をかけながら伝えていくしかないのだ。

修行した弟子のほとんどが、地元で工務店を立ち上げ社長として活躍している。削ろう会で賞をとった人もいて、「自慢の存在」と誇らしげだ。

一方で、「誰もが俺みたいな仕事ができるわけじゃない。向き不向きがあるから、やめたってかまわない」と思うようにもなった。そして、「いくら腕がよくても偏屈では通らない。施主さんを喜ばせようって気持ちで仕事をするよう伝えているつもり」と笑う。

伝統を受け継ぐ大工と、人を育て経営を担う社長、それから、職人を束ねる棟梁の両立。

「バランスをとろうとか、理想があってやってきたわけじゃない。施主さんの要望に応えようと、一軒一軒真剣勝負してきただけ」と振り返る。

その結果は、現場から経営まですべての経験として、内田さんの中に積み重ねられている。

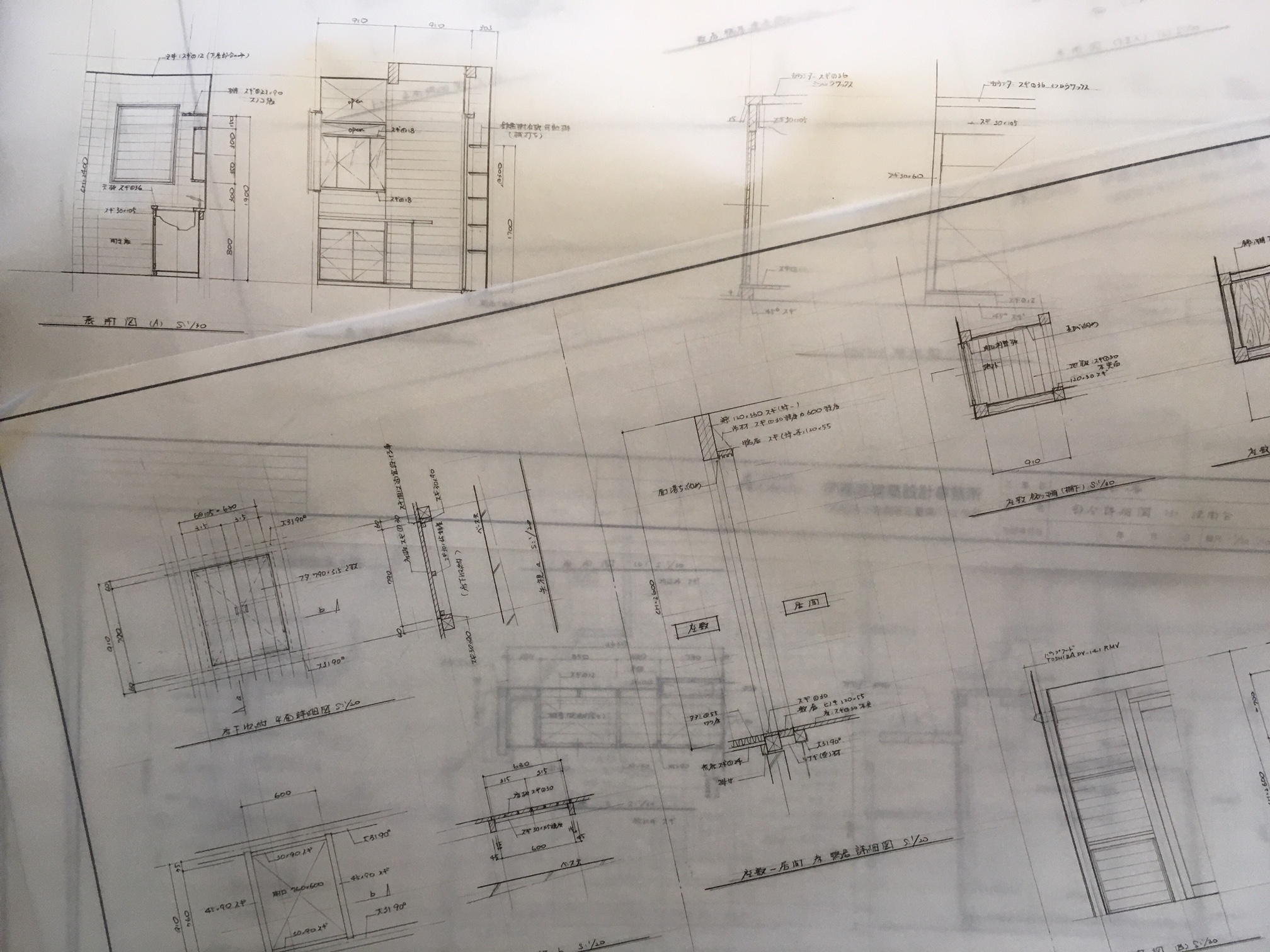

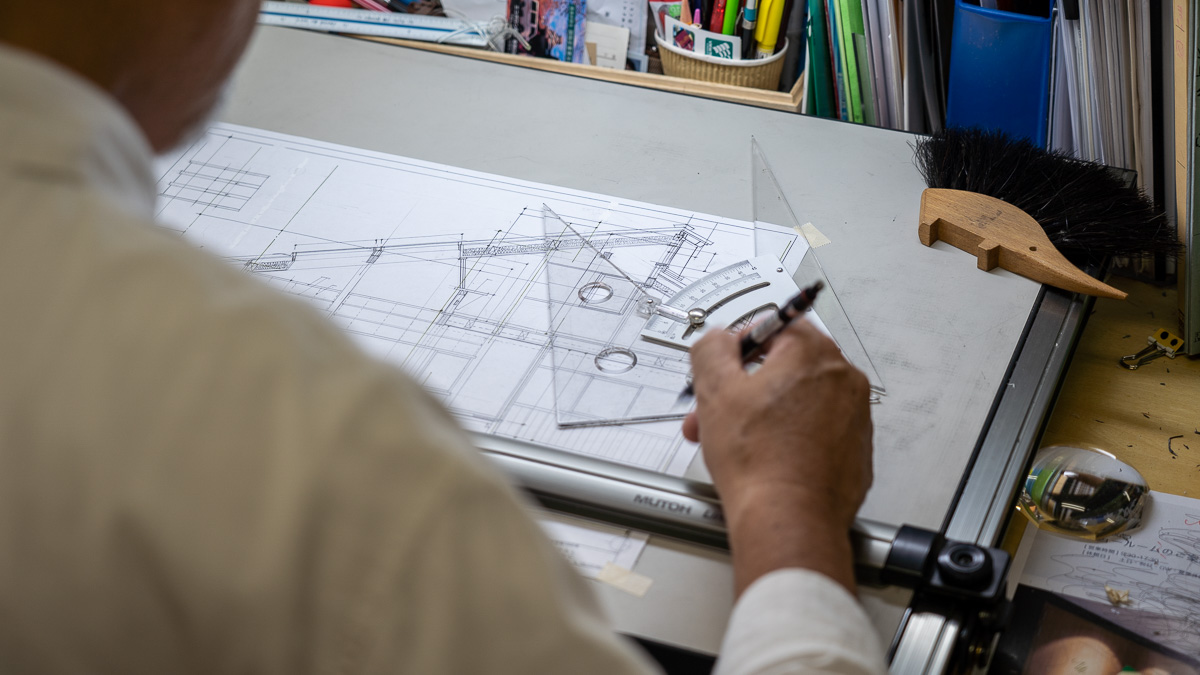

令和に時代が変わり、同工務店も8月、息子の健介さんに社長職をゆずった。光男さんは現場を回るより、図面を書いたりと事務所で過ごす時間が増えた。

大きいテーブルで、従業員の顔を見ながら作業する。ほとんどの事務作業は手書きで行う

健介さんいわく、光男さんは「経験値がけた違い。頼りになる存在」と話す。光男さんも「信じて任せることで成長するから。なるべく口出しはしないようにしてる」とほほ笑む。

社長の健介さんとのタッグが心強い

内田工務店のコンセプトは「自由設計の家」。この自由さが、施主の満足度を高める。

「無垢の木の家に住みたい」。このような要望があった市内の日本画家・Aさんは、内田さんとの出会いにより理想としていた数寄屋風のアトリエ兼住居に住むことができた。

この家の門は、木製の数寄屋門だ。雨や風を優しく受け止め、また、Aさんの手によって丁寧に磨かれることで、独特の風合いがある。内田さんは、「建てたばかりの真っ白な門もいいが、日がたってまたさらに深みが出たな」と目を細める。

門をくぐった瞬間、外の空気と違う空気が流れて、落ち着くような、懐かしいような、そんな気持ちにさせる。庭には、紅葉やイチョウなどさまざまな木が美しく連なり、季節を教えてくれる。

玄関を開くと、スギヒノキでできた壁や床のホールが、ぬくもりを感じさせる。正面にあるケヤキの小さな床の間に飾られた季節の花からは、温かみがこぼれるようだ。

「本物の木の家には、何十年経っても古くならない良さがある」と言い切る内田さん。Aさんも、「飽きないです。わびさびの世界に身を置くことは、日本人にとって心地よいことなんでしょうね」とうなずく。

玄関の横には下地窓(竹小舞の見える窓)をあけた土壁を配置。来客は驚き、手触りを楽しむという(左)。ヒノキの階段は、ホールの中で主張しすぎず、すっきりとした印象に仕上げた(右)

2人に、建設当時を振り返ってもらった。

Aさんは以前、ハウスメーカーの中古の一軒家に住んでいたが、住んでいくうちにとちょっとした違和感や住みづらさが出てきたという。「今思えば、合板や集成材といった材料にひっかかっていたんでしょうね」とAさん。

新築を考える際も、ハウスメーカーに相談したが、ドアノブひとつにしてもあるものの中から選び、そこに気にいるものがなければ、オプションで高額になるというスタイルが「自分にはしっくりこなかった」という。

インターネットで見つけた内田工務店は、内田さんにイメージを伝えると、新しいものを次々に提案してくれたという。数寄屋門や、家のサイズに合わせた小さめの床の間がそうだ。

内田さんの自宅である無垢の木の家を訪れた時には、その居心地の良さにすっかり魅了されてしまったという。さらに、内田さんの現場仕事が休みの日曜に、嫌な顔せず相談に乗ってくれたり、趣のある古材を探しに秩父まで同行してくれた姿に、信頼を寄せている。

内田さんの自宅の数寄屋門(左)と庭が見える居間の建具(右)。どちらも古くなることで趣が増す

自宅内の建具の一部は、木の家ネットのメンバーから譲り受けたもの。「思い出が残ってるのがまたいい」と内田さん。

それから、憧れた無垢の木の家だが、心配だったのは値段だ。内田さんは予算内に収まるような工夫をしてくれた。

その一つが、玄関ホールの床板。見栄えがするところなので通常なら高級な床材を勧めるが、

ヒノキの木裏を使うことでコストを抑えた。

さんは「家が建っていく時のわくわくは、今でも忘れられない。私は人を感動させたいと思って絵を描いていてなかなか難しいのですが、大工さんは簡単にこなしてしまう」と話す。

Aさんは数寄屋風の家づくりにこだわったが、内田工務店の「自由設計の家」は、伝統的

な大工仕事だけにとどまらず、モダンなデザイン住宅も手掛けている。

施主の要望は多種多様。どんな形の家であっても、「本物の無垢の木を使うことで、住み心地のよい空間をつくりたい」というのが、内田さんの信念だ。それを実現するには、木の変化に対する深い理解と、高い技術力を持つ大工の存在が欠かせない。すべてはつながっているのだ。

「好きでこだわった仕事で、施主さんに喜んでいただき、人も育つ。こんなにありがたいことはない」と内田さんは語る。

家づくりのスタイルと同様、働き方のスタイルも変わり、職を替えていくのが珍しくない現代。木の家にかかわり続けて50年以上という経験から生まれる存在感は、とてもまぶしかった。

こちらが質問すると、ぽんぽんとよどみなく答えが返ってくる。長年の経験を、きちんと整理、咀嚼している様子は一目瞭然だった。

あまりの明瞭快活ぶりに、「昔からこんな性格なんですか?」と聞くと、18歳の時、仕事中に大けがをし、大工を続けられるかの瀬戸際に立たされたことを打ち明けてくれた。「好きな仕事をやらせてもらえるのは、本当に幸せなことなんだよ」という言葉は、シンプルに、胸に突き刺さった。

取材・執筆・撮影:丹羽智佳子(一部写真は内田さん提供)

東京都国立市でビオフォルム環境デザイン室を主宰する山田貴宏(53)さんは、地域の自然や風土に溶け込む、持続可能な暮らしができる住まいの設計をしている。

職人がつくる木の家ネットには様々な会員がいるが、山田さんの経歴は少し変わっていて、伝統工法や木の家づくりをやっていきたいというマインドがスタートではなく、出身の早稲田大学建築学科では環境設備系の研究室に在籍していた。卒業後は大手ゼネコンで設備設計に従事した後、一級建築士事務所 長谷川敬アトリエ(長谷川さんは木の家ネットの発起人の一人)に転職。6年間務め2005年に独立。今年で14年になるビオフォルム環境デザイン室にはパートナーの設計者も含め、9名のスタッフが在籍する。

山田さんは自身の経歴を「他の会員さんとは少し毛色が違うかもしれませんね」と話す。

「大学の建築学科へは真面目に建築をやりたいと思って入ったんです。ちょうどバブルの頃だったので建築業界が混迷している状態で、逆に『こんな建築が続くはずがない』と感じて興味を失っちゃったんです。

建築の原点みたいなことを考えると、人間が健康に暮らしていくためには、自然が厳しい時にはそれから守るシェルターとしての機能があって、逆に自然が豊かな時にはそれを受け入れて感じることができる。そういう自然環境との応答性のある関係の中で建築って成立している。

そんなことを考えて建築学科の中でも環境系の研究室を選びました。建築と環境の間のインターフェイスする部分の設計をやりたかったんです。また、山登りや自然の中で遊ぶことも好きだったということもあって、だったらそこを掘り下げていこうと思うようになったんです。」

まずは、そんな思いを形にした「里山長屋(神奈川県相模原市)」のご紹介。中央線の終点の高尾駅からさらに西へ2駅進んだ緑豊かな藤野駅近くにあるこの建物は、日本のパーマカルチャー(後述)的な風景としての「里山」と、昔ながらのご近所づきあいを象徴する「長屋」をイメージした横並びに続く住居が4世帯(それぞれが間口三間・奥行き四間)と、住まい手みんなが利用できる〝コモンハウス〟と呼ばれる空間が用意されている。また、2016年度 日本建築家協会 環境建築賞住宅部門優秀賞を受賞している建物でもある。ちなみに一番奥が山田さんのご自宅だ。

里山長屋 竣工当時の様子 (写真提供:山田さん)

手前が4世帯が共有して自由に使える〝コモンハウス〟。自然と一体となった屋根が目を引く。

〝コモンハウス〟内装(写真提供:山田さん)

左:庇の前半分はガラスになっており、雨よけと縁側のような空間を両立している。/ 中:4世帯の郵便受けはコモンハウス内にある/ 右:日差しの差し込む土間

山田さんの建築を紹介していく上で重要なキーワードが『パーマカルチャー』だ。環境問題に意識を持った人には馴染みのある言葉だそうだが、一般的にはあまり耳にしたことがない言葉かもしれない。

パーマカルチャーとは、パーマネント(永久な)とアグリカルチャ-(農業)あるいはカルチャー(文化)を組み合わせた造語で、生態系・自然の循環の仕組みに学び、衣食住すべてにわたって、自然と共生できる有機的で持続可能な暮らしのデザインをしようという考え方だ。里山長屋に住まう住民の方々はこのパーマカルチャーについて学び、実践しながら暮らしている。

パーマカルチャーについて山田さんにさらに掘り下げてもらった。

「環境系の出身なので、環境と建築を合わせて考えたいんですよね。生態系というのは小さな循環・小さな良好な関係がたくさん集まって成立している。そしてその仕組みを人間の暮らしのデザインにもフィードバックしようと言うのがパーマカルチャーの考え方で、僕はそれにとても共感を覚えるんです。パーマカルチャー的な視点・手法を家づくりにも活かしていきたいというのが、僕の設計のコンセプトです。」

「〝関係性をどうデザインするか〟がポイントで、建物をポンと一つつくるのではなく、それをつくることによって、地域の材料・風土との関係や、地域の職人さんや業者・生産者さんとの関係など、小さな良好な関係を築いていって成立するものだと思います。」

左:それぞれの家の前には家庭菜園ができる畑が用意されている。/ 右:山田さんの畑はイノシシに荒らされてしまったらしく、現在は芝を張っている。

各々が雨水タンクを設置している。

「この日本で住宅くらいの規模の建築を風土との応答性という視点で突き詰めていくと、自ずと木造で伝統的な建築というところに行き着いちゃうんですよね。入り口は他の木の家ネットの会員さんとは少し違うかもしれないけど、同じところに辿り着いたという感覚です。」

同じところに辿り着いたと語る山田さんだが、ただ伝統構法に立ち返れば良いという訳ではなく、さら前進して今の時代だからこそできる木の家づくり、今の時代にこそ必要な木の家づくりを提唱・実践してる。

「伝統的な木造建築には、もともと断熱材などは使われていないので、それでいいのではないかという見識もある一方で、現代の住環境・社会環境ではどうしても成立しにくいので、伝統的な建物ではあるけれども温熱環境にもしっかり配慮するというアプローチがどうしても必要だと思っています。」

「むしろ僕は伝統構法の家が温熱環境の面でも優れているということを証明していきたい。例えば、実際この里山長屋は土壁でできているんですが、土は蓄熱容量が大きいのできちんと断熱してあげると、むしろ温熱環境には有利に働くんですよね。今日みたいに燦々と光が差し込む日には、その熱が一旦壁に蓄えられて、夜になって外が寒くなっても家の中をポカポカと温めてくれるという効果があります。そういう事実を売りにして『実は伝統構法の木の家って温熱環境的にもいいんだよ』ともっと謳っていくべきだと考えています。

さらにこの家には〝そよ風〟という太陽熱を利用して屋根面で温めた空気を床下に送り、家全体を温めるという装置を導入しています。あまり装置に頼るのは好きではないんですが、そよ風は仕組みも簡便なのでここ以外にも多く採用しています。昔ながらの伝統構法の技術に、こういった現代の技術を組み合わせることで〝次の時代の民家〟を作れるんじゃないかと思っています。」

山田さんの自宅に佇む〝そよ風〟。ダクトと通じて暖かい空気が床下に巡り、家全体に届けられる。

木の家を次世代に受け継いでいってもらうためには、このような技術面での現代への最適化もさることながら、環境面での優位点をもっとアピールするべきだと山田さんは続ける。

「ご存知の通り、国連がSDGsへの取り組みを呼び掛けるなど、昨今は世界規模で環境意識が高まっている時代です。伝統構法の木の家づくりは、環境に優しくてサスティナブルなものづくりなんだということをもっともっとアピールしていいと思います。建てる時には、地域の自然素材を使い・地域の職人さんが手を動かし、地産地消の循環型の資源で建てることができる。また、暮らす時には、土壁をうまく断熱をしてあげれば冬場でも暖かく、庇を長くして開口部を広くすれば、夏場は日差しを遮り風が通って過ごしやすい。さらに時を経て、たとえ壊すことになったとしても、ほとんどの材料は再利用したり自然に返したりすることができる。木の家は真にサスティナブルなエコハウスなんですから。」

「現代人はどうしてもメリット・デメリットみたいな尺度で判断するので、『昔のものはいいものだ』とガムシャラにがんばっても、一般的にはなかなか木の家の良さが伝わらず『古臭いものでしょ』と思われ『最新』『スマートハウス』みたいな言葉に押されてしまうので、ちゃんとしたメリットがあり、合理的に判断すると、むしろ木の家が良いんだという事実を、はっきりと示していく必要があると思います。そうすれば、今まで関心がなかった人もこっちを向いてくれるはずです。」

時代を味方につけるのか、敵に回すのか、アピールの仕方次第だ。

ここで、現在山田さんが取り組んでいるプロジェクトの中から、国土交通省「気候風土適応型プロジェクト2018※」に選ばれた、伝統的な軸組木構造と竹小舞土壁で、地域の気候と特性に応じた設計や、伝統的な技術と新しい技術との融合を目指している住宅、通称〝日高の家〟を紹介する。

※平成30年度サステナブル建築物等先導事業(気候風土適応型)に採択されたプロジェクトの略称。

地域の気候風土に応じた木造建築技術の継承・発展と低炭素社会の実現に貢献するため、伝統的な住文化を継承しつつ、環境負荷の低減を図るモデル的な住宅の建設に対して、国が建設工事費の一部を支援するもの。

日高の家は、伝統的な軸組木構造と竹小舞土壁の家ながら、地域の気候と特性(川・林)に応じた、ダイレクトゲイン(直接蓄熱)、 通風などのパッシブデザイン(自然エネルギーをコントロールすることで建物の温熱環境を整えようとする手法)を取り入れることで、適度なコストで取得でき、その価値が持続するという総合的にエコロジカルな住まいづくりであるという点が評価されている。

お施主さんは30代のご夫婦と現在保育園のお子さんの3人家族。子供の成長などの家族構成の変化に応じて住まい方をアレンジできるよう二階には建具は入れず、あえて〝がらんどう〟にしてあるという。もちろん初期導入のコストも抑えられる。

将来の住まい方の想像が膨らむ、がらんどうの二階

「家を建てたいと相談にみえる方の中には『ローコストでできないだろうか』と仰る方もおられるのですが、大変申し訳ないと思いながら、『自然素材で職人さんがつくる家ですから、然るべき費用はみていただかないと難しいです。ただ地域の自然素材で造られるきちんとした家で、30年で壊すんじゃなくて次の世代・次の次の世代まで使ってもらえる価値のあるものになりますから、ぜひそういう価値観で費用をかけていただければと思います』とお返事しています。」

「とはいえ、最初の資金を用意するのは大変ですので、まずは建具は入れず〝がらんどう〟でもよいので、きちんとした住まいの木構造のフレームを手に入れる。あわよくば土壁くらいまではやっちゃう。くらいの心づもりで始めるという手法もありますよね。そして、後々資金ができた段階で建具を入れてもいいし漆喰を塗ってもいい。何年も何十年もかけてじっくり作ってゆくというプロセスもありだと思います。最初の資金がないからと言って、手っ取り早く合板とビニールクロスの家に手を出してしまったら、それは『残していきたい』と思えるものにはならず、結果として30年ほどしか保ちません。お客様にはその辺をしっかりと説明するようにしています。」

飯能の杉「西川材」:江戸時代に「江戸の西の川から流れてくる」木材だったのが由縁。埼玉県の良質木材として首都圏を中心に使用されている。一般的な杉のヤング係数(材料の変質しにくさ)がE70であるのに対し、西川材はE80〜E90と強度が高い。

断熱材にはグラスウールではなく環境負荷の少ない〝ウッドファイバー〟を使用している。素材は地元飯能の杉だ。「建築が環境に配慮できることは全部やりたいんです。」と山田さん

左が里山長屋。右にはその価値に共感してくれた方が、山田さんの設計で家を建てて暮らしている。自ずとゆるい繋がりのコミュニティが形成されている。

冒頭に触れたようなパーマカルチャー的な視点・手法で、環境に配慮した家づくり、環境と応答性のある住まいづくりをしている山田さんだが、里山長屋以外にも、住民同士、あるいは地域の人々が繋がるような住まいづくりを多く手掛けてる。

山田さんの考える〝コミュニティの場〟のあり方とは一体どんなものなのか訪ねてみた。

「生態系は小さな循環・小さな良好な関係がたくさん集まって成立していると述べましたが、人間もやはり生態系の一部であるので、そのコミュニティに関しても同じことが言えると僕は考えてます。」

「無理に密度の濃い関係を築く必要はなくて、密度は薄くてもいいから〝小さな良い関係〟を、どう沢山つくるかが大切かなと思っています。いつも顔を合わせ人でも気脈が通じていなければ、なかなか打ち解けることができませんが、逆にたまにしか会わない人でも気脈が通じていれば、いざ何かあった時には助け合おうという心持ちになる。そういう関係ですね。」

「僕はコミュニティの専門家ではないので、学術的なことは言えませんが、自ずとコミュニティを大切にする建築みたいなところに行き着いているので、素人目線ながら注意していることはと言えば「作り込み過ぎないこと」です。『コミュニティって大事だから、みんな繋がって行こうよ』みたいな無理な押し付けをしないことですね。設計に関しては、むしろ〝恣意的なデザインはしない〟ように心掛けています。」

里山長屋のコモンハウスにて

「確かに今の時代、コミュニティが大事というのは、まさにその通りなんです。これからますます高齢化や過疎化が進んでいき、バリバリ健康で働いている世代の人が、体が弱ってきた時や、年老いてきた時に、一体どこにセイフティネットがあるのかと考えると、老人ホームやデイサービスなども確かにありますが、お金が掛かることですし、これから日本全体が貧困化していく状況を考えると、一体どれだけの人数が費用をかけてそこに入居することができるのかという不安があります。だとすると、やはり地域でセイフティネットを張って支え合わなくてはならないんじゃないかと思います。

しかし現代は、良い悪いは別として個人の時代ですよね。その現代人たちに向かって「強制的に繋がっていないと生きていけないんだ」という村社会の理屈は理解されないし、鬱陶しいものなんです。

その辺りのバランスを見極めて、重過ぎず軽過ぎず適度な交わり方ができるコミュニティづくりがこれから大切になってくるんじゃないかと考えています。」

では、具体的にどんなバランスで場を作っているのだろうか。さらに語ってもらった。

「個人個人が責任を持って関与できる状況を作ってあげることこそがコミュニティの下支えになるんじゃないかと思います。人間って勝手な生き物だから自分にメリットになることには目を向けるけど、デメリットには目を背けたくなるものです。その地域・コミュニティに所属することで自分にも返ってくるメリットがあると分かれば、繋がりを持とうとするんじゃないですかね。ちょっとやらしいけど、現実はそうなんじゃないかな(笑)。」

「その下支えがあって初めて『じゃあ仲良くやって行きましょう』という流れになると思うので、恣意的な仕掛けだとか強制的なルールで縛るのではなく〝がらんどう〟を作っておいて『あとは自由に使ってください』くらいの方が良いんじゃないかと考えています。」

「矛盾しているんですが、コミュニティの重要性は考えつつも、ことさらそのためだけの空間・施設を作ろうとはしないんです。例えばアメリカで盛んになっているようですが、日本でも最近目にする事例で、コインランドリーにカフェを併設したり、そこに掲示板を掲げたりすることで、自然発生的にコミュニケーションが始まっていくという場所があります。そういった形で自然とコミュニティが育まれる環境というのがとても素敵だと思います。」

山田さんがそんな絶妙なバランスを考えながら設計した、人と人とのちょうどいい関係が生まれている場を2つ紹介する。

Okatteにしおぎ(写真:砺波周平)

1つ目は東京・西荻窪にある2×4の住宅を2015年にリフォームした〝Okatteにしおぎ〟。会員が自由に使えるキッチンを中心に「地域のハブとなるような場」を目指した〝地域のコモンキッチン〟がコンセプトの施設だ。ごはんを作りたい人・食べたい人、イベントをしたい人・参加したい人、小商いをしたい人、ただくつろぎたい人などが自然と集まり、今では会員数が100名を超えているという人気ぶりだ。

連の家プロジェクト(写真提供:山田さん)

左上:連の家1 / 右上:連の家2 / 左下:連の家3 / 右下:連の家4

2つ目は、里山長屋と同じ藤野にある〝連の家プロジェクト〟。2013年から始まった藤野の里山の風景になじむ平屋が前後に連なる集落感のあるプロジェクトで、その趣旨に賛同するお施主さんの住まいを順次建てていっている。現在4軒まで完成しており、今後さらに建てられる計画だという。里山長屋にも通じる集落感がゆるい繋がりを生んでいる。

今回の取材を通して〝伝統構法の木の家〟が必ずしも〝伝統的な日本家屋〟でないとならないと言う訳ではなく、その時代、その土地、その住まい手によって変化のあるものであっても良いのだと感じた。 もちろん、構法が伝統というだけで、現代的なモダンな住まいの図面を引く建築士や、新しい手法や技術を取り入れている職人など、そういった意識の作り手は多く居るものだと思うが、〝伝統〟と銘打っている以上、世間一般に与える印象はやはり保守的なものになりがちだろう。

〝伝統〟について山田さんから興味深い話をしてもらった。

「この業界にいると『伝統とは何だ。いつの時代からの建築を伝統と言うのか。』みたいな会話になることがよくあります。例えば築80年くらい以上の民家を古民家と言ったりする訳ですが、『本当にそれくらいの時代のものが伝統なのか?』とおっしゃる方もいる。『伝統を守ると言うなら、鎌倉時代とか室町時代くらいまで立ち返るのか?』といった気の遠くなる議論にもなりかねません。もちろんその優れた技術を守っていくのは、一つの答えではあるけど、民家の場合はそうもいきません。」

「例えば、『伝統的な民家には一面ガラスの縁側があってポカポカして心地いい』といったイメージをお持ちの方もいらっしゃるかと思いますが、ガラスで縁側を囲うようになってきたのは明治以降なので比較的新しい設えなんですよね。それより昔は濡れ縁だったので、建具はなく雨風には晒される空間で、外とは障子一枚で隔てられていた訳です。」

「〝ポカポカする縁側空間〟と言うのは必ずしも〝古い〟伝統ではないわけです。そう考えると、伝統ってやっぱり進化していて、進化する余地があるからこそ伝統なんだと思います。新しいことを取り入れることを怖がらない方がいいと思っています。ここ(里山長屋)のように木組み・貫構造・土壁の家でも、〝そよ風〟のような現代の技術を少し足していったり、あるいは、科学的に温熱環境を解析した上で、〝時代に最適化した伝統構法の木の家〟みたいなものをつくり、『これこそが今の日本に必要とされている住まいです。』と発信していくことで、次の世代に伝統を受け継いでいってもらえるのではないでしょうか。」

伝統構法の家・木の家を次世代に受け継いでいくためには、技術の継承や世界遺産への登録などの保存に必要な活動と並行して、広く一般にその必要性・素晴らしさを認知してもらうためには、日本の気候風土の中で育まれてきた木の家は、現代の住環境においても、過ごしやすくするための知恵や技術が詰まっていること。また、地球温暖化などによる環境変化や生活様式の変化にも、現代の技術や考え方を柔軟に加えていくことで、むしろ今の時代・これからの時代に適した素晴らしい〝次の時代の民家〟を作れるということを、知ってもらう必要があるのではないだろうか。

素晴らしさとメリットを主軸にして、木の家というものを広く伝えていくことで、その良さを分かち合える良好な関係のコミュニティが育ち、いつしか日本中に広がることを願わずにはいられない。

一級建築士事務所 ビオフォルム環境デザイン室 山田 貴宏(つくり手リスト)

取材・執筆・写真:岡野康史 (OKAY DESIGNING)

三重県四日市市に、設計事務所「スタヂオA.I.A」を構える伊藤淳さん。彼が設計した家に、一歩足を踏み入れる。すーっと通り抜ける風が心地よい。

「風通しのいい家が好きなんや。気持ちいい暮らしができるから」と目を細める伊藤さんは、木組みや土壁など自然素材を生かし、室内にいても自然を感じられる設計をする一方で、自ら工具を握り工事もこなす万能派。丁寧に施主さんに寄り添うコミュニケーションが、施主本人も気づかない要望をくみ取り、ゆるぎない信頼を集めている。まさしく風のようにさわやかな仕事ぶりに、迫った。

伊藤さんについて「設計士さんなんだけど、土壁塗りの先生で、暮らしのアドバイザーでもある。なんでも相談できる存在」と話すのは、施主の佐野さん。伊藤さんの設計で、2019年4月、同県菰野町に自宅兼絵画教室を完成させた。

木組みのしっかりした構造材に、全面土壁の2階建ての家。外壁は波状のトタンを張り、外から見た雰囲気と中に入った雰囲気の違いが個性を発揮する。大黒柱はないが、「構造材を一般の住宅より太めにとることで安全も確保した」(伊藤さん)。絵画教室のスペースは吹き抜けになっていて、天井から床まで土壁の表情を存分に楽しめるのが魅力だ。

この土壁、荒壁塗りは、施主さん家族や友人が半年かけてセルフビルドした。土の感触と仲間とのコミュニケーションを楽しみながら、時間をかけて完成させていった。やり方は伊藤さんが教えたという。佐野さんは「いやー、楽しかったですよ。完成後も友人と思い出話で盛り上がりますし、自分の家って愛着がわきました。自然素材で住み心地も最高です」と、目を輝かせる。伊藤さんは「時間が経つと、さらにいい味が出てくると思いますよ」とほほ笑む。

ふたりが出会ったのは7年前、当時、佐野さんが関わっていた子供たちがツリーハウスを作るプロジェクトで、設計を伊藤さんが担ったことだという。伊藤さんは設計のみにとどまらず、子供を山に連れ出し木を伐りだす手伝いや、自らのこぎりを握って手ほどきをしたりする様子を見て、佐野さんは「視野が広くて、信頼できる。家を建てるならこの人に任せたい」とほれ込んだ。

伊藤さんの仕事は、このように、「一緒に仕事したり、ワークショップ(土壁塗りなど)で出会った人が、別の機会に声をかけてくれることが多いな。本当にありがたい」と話す。

事務所を立ち上げて23年。自然素材を使った新築物件の設計は年間1、2件ほどで、他にも許可申請の手続きやリフォーム、店舗や倉庫、工場の設計など幅広い仕事をこなしている。

その中で心掛けていることは、「相手の話をよく聞くこと。それと、なるべくその人の言葉でしゃべってもらう」と話す。

肝となる事前打ち合わせで聞くのは、家に何を設置したいかでなく、どんな暮らしをしているか、に尽きるという。例えば、風呂に入ってからすぐに寝る生活なのか?それともゆっくりリビングで過ごすのか?どんな料理を作るのか?夫と妻が台所に立つ頻度は?トイレは広い場合と狭い場合とどちらが落ち着くか?

それも、施主さんがあまり構えすぎずに、世間話の延長線上でゆったりと聞き出すことを心掛けているという。

「資料とか他の家はほとんど参考にしないな。そこに暮らす人が納得できるように、考えて、考えて、考えるんや」と伊藤さん。うまくまとまらなかったり予算の関係で煮詰まることもあるが「この過程が一番楽しい」という。

前述の佐野さんのオーダーは「自然を生かした、住むほどによくなる家」だった。そこで土壁を提案し、予算を抑えるために、セルフビルドで、他の現場での経験を生かし伊藤さんが教えることにした。また、趣のある古建具を再利用したり、風呂をユニットでなく、モルタル仕上げの床にバスタブを置くスタイルにしたりした。作り付けの収納はほとんど作らず、引っ越しを機に処分するようアドバイスもした。伊藤さんは「話を聞いてると、好きなものだけ囲まれたいって人かなと思って。暮らしのアドバイザーって言われたけど」と笑う。

事前打ち合わせだけでなく、建設途中での要望にも柔軟に答える。「施主さんも、最初から自分が何がよくて何が嫌かわかっているわけではなくて、家づくりが進んでいくと見えてくるものがあるでしょう。せっかくお金かけて家を建てるんだから、満足してもらえるようにせんとな」と、どんな現場でもフットワーク軽く向かっていく。そして、時間をかけて話を聞き、方向性を整えていく。

伊藤さんは事務所を四日市の市街地の一角に構えるが、事務所スタッフ曰く「事務所で座ってるのは珍しく、いても施主さんや職人さんと電話してたり、打ち合わせをしていることが多い。様子を見ていると、絶対に人を邪険に扱わないから信頼されてることがわかります」と話す。

暮らす人に寄り添った家づくりを大前提とする伊藤さんだが、一つだけこだわっていることがある。風通しだ。

室内を風が通ることで、自然を感じながら生活できる。それは「とっても健康的。人間って本能的にあー、気持ちいいとなる」と確信している。さらには「今は気密性が高くて冷暖房効率いい家が主流なんやろうけど、施主さんと話してると、実は季節のいい時は風を通したいって人は多いよ」と潜在的なニーズも実感している。

そんな伊藤さんが設計する家は、自然と窓が大きく、枚数も多くなる傾向があるという。他にも、古建具の障子を外して空気が通るようにしたり、天井にファンを取り付けたりするなど、室内の風を動かす工夫も凝らす。

加えて、木の家、自然素材の家は「処分に困らないのがいいところ」と伊藤さん。基本的には、自然素材にこだわり過ぎず、施主さんの予算に見合った素材で柔軟に対応したいというスタンスで、さまざまな分野の展示会などにも顔を出している。

以前、とある断熱材メーカーに話を聞き処分について尋ねたところ「それは次の世代の課題ですね」と言われたという。「そんなんおかしな話や。次の世代に課題を残さないようにするのが俺たちの役割やろ」と憤ったことは忘れないという。同時に、本能的に惹かれていた自然素材の良さを再認識もした。

そんな自然素材を扱う大工や左官など職人への尊敬も、伊藤さんは大切にしている。

というのも、伊藤さんは子どものころからの工作好き。現在も、ちょっとした木の棚作りやモルタル塗りは自らやってしまう。土壁塗りの先生もこなす。

いなべ市の佐野邸のライトカバーも、伊藤さんの自作だ

車には、専門業者顔負けの工具がびっしり詰まれている

「職人さんに頼むより経費を抑えられるし、自分で手を動かすのが好きなんや」とはにかむ一方で、「その分、職人さんの技術のすごさは身に染みてわかる」と力を込める。

そんな信頼関係から、「今一緒に仕事している職人さんたちには、細かいこと言わんと、任せられる。気持ちよく仕事してもらえるで、いい家ができる」と話す。

取材中の事務所にも、ある大工職人が訪ねてきて、進行中の現場について相談していた。任せる部分は任せつつ、気になる部分はコミュニケーションをとって丁寧に解消していく。

風通しのいい家づくりは、風通しのいい関係づくりにもつながっているのだ。

伊藤さんの原点とは、「建築は、暮らしをちょっと便利にするもの」だという。

工作に夢中で、ラジオを分解修理したり木で小物を作ったりしていた小学生時代。学校の黒板のチョークが、備え付けの木製置き場にうまく収まらなかったことがあった。「なんで?」教師に尋ねると、「伊藤が将来建築家になって、解決してくれや」と言われたことを覚えている。「何かをつくるって、自分が楽しいだけじゃなく、困ったことを助けられるんや」という発見が、建築の道へと進ませた。

進学した名古屋の大学では建築を学び、卒業後、学生時代アルバイトしていた鉄骨工場にそのまま就職した。鉄以外も学びたいと木造住宅の工務店に勤めた後、独立。「大きなビルより、暮らしに近い木の家のほうが考えていてわくわくした。自分に合っていたんやと思う」と振り返る。

暮らしと向き合い、ちょっと便利にするにはどんなことができるか?施主さんとのコミュニケーションで得たアイデアやインスピレーションを形にするのが、四日市の事務所だ。

さながら秘密基地のようなこの空間は、伊藤さんが「リラックスできて仕事もはかどる」という床座りスタイル。手作りの木の作業台や本棚は「ちょっと不便だっていうと、伊藤さんがさっと直してくれる」(スタッフ)という。スタッフは伊藤さん含め3人体制だ。

事務所名「A.I.A」は、Atsushi Itou Architectureからきている

設計図は手書き。「思い浮かんだことをさくさく表現できるのがいい」と話す

畳敷きの打ち合わせスペースにゆったりと腰かけて、施主さんや職人さんとのコミュニケーションが深まる。もちろん窓は開けはなたれ、心地よい風が吹き抜けていた。

伊藤さんの愛車は、三菱のジープ。サイドの窓はビニールのジップ。そして足元は雪駄。いつでも満面の笑顔。

なんとまあ、風通しのいいことか。

それに加え、「ほー、そうなんか」と、どんな話でも面白がって聞いてくれる。

行く先々でも、「あつしさん」「あっちゃん」と笑顔で迎えられる。

この人信頼できるな、という雰囲気づくりは、簡単にできるものではない。私もいつの間にか心解きほぐされ、事務所とふたつの現場を回りながら、自分の身の上相談をしてしまっていた。

しかし、よくよく話を聞いていくと、以前、依頼主とうまくいかずに空中分解してしまった現場があった、と打ち明けてくれた。「ああいうのはもう、勘弁やな」。一瞬、笑顔が曇った。

家の新築や改修は、人生一の大きな買い物と言っていいだろう。どんなにスタイリッシュで便利な提案も、信頼できる人との出会いには適わない。そんな当たり前のことを再確認した。

スタヂオA.I.A 伊藤淳建築事務所 伊藤淳さん(つくり手リスト)

取材・執筆・撮影:丹羽智佳子(一部写真は伊藤さん、佐野さん提供)

盛夏の熊本、一級建築士事務所 FU設計を共宰する梅田彰(うめだあきら)さんの元を訪れた。

梅田さんは熊本県八代市生まれで、九州東海大学の一期生。卒業後は数年間、別の会社に務めた後、大学の同級生で仕事仲間でもあった藤木一治(ふじきかずはる)さんと1991年にFU設計を設立。現在は梅田さん・藤木さんの他に、30代の秋月さん・松永さんの4人で設計にあたっている。

設立後すぐに県指定文化財の登り窯の覆屋を石場建てで建てる仕事を手掛けるなど、木造建築中心の仕事が自然と続いていった。

そんな中「古民家がどんどんなくなっていくのが寂しかった」と言う梅田さんは、せめて記録だけでも残したいとの想いで〝古民家探検団〟を作って、古民家の記録をしていく活動をしていたそうだ。

古小代の里公園 登り窯(1990)

ある日、梅田さんのもとに、古民家を4棟移築するというプロジェクトの依頼が舞い込む。まずはその仕事を紹介する。

二棟の中央にある谷樋(たにとい)が特徴的だ。今は鉄板を入れているが、当時は竹を重ねて造ったり、瓦を敷いたり様々だったらしい。

訪れたのは玉名郡和水町にある肥後民家村。各地に残る代表的な古民家を移築復元している施設で、古民家宿泊・木工・ガラス細工などの体験ができ、古人の生活に思いを馳せながら、昔暮らしが楽しめる場所だ。

今回案内してもらったのは、梅田さんが移築した4棟のうちのひとつで1765年建築の旧緒方家住宅。現在は「kinon cafe & arts」が入居しており人気を博している。残りの3棟も県内から移築してきた築150年ほどの貴重な民家だという。

一歩足を踏み入れると、店内のひんやりとした空気に古民家のならでは心地よさを感じる。実はこの日の熊本の気温は38℃!外との気温差は歴然だ。

左:移築当時の写真/右:現在入居するkinonの看板

「古い建物は使うことで活きてくるので、ここのように人が集う場所として使われるのはとてもいい事だと思います。学生を連れてきて昔の建物を見せるのにはここがいちばんいいんです。」

この建物は〝二棟造り(別棟型・分棟型と呼ばれる場合もある)〟と言われる構造で、一棟は土間、もう一棟は座敷になっている。江戸幕府の規制によって二間以上の梁間を作れなかったため、当初は小割にして別々に建てていたが、不便だったので寄せて建て、真ん中に樋を入れるようになったそうだ。南九州に広く分布していた様式だという。

熊本地震の際には和水町では震度6弱を記録。今年の1月にも和水町内を震源とする地震が発生し、その時も震度6弱を記録したが、金物を一切使用していないというこの建物が被害を受けることはなかったとのこと。

移築に当たって苦労したことを伺った。

「職人さんを探すのがとても苦労しましたね。特に茅葺をできる職人さんは県内にも数人しかいなかったので、この時は県内の他に大分からも来てもらいました。以前は茅葺をはじめ伝統構法に携わる職人さん達というのは普通にいたんですけどね。職人さんに話を聞くと彼らも『自分たちも今までは出来ていただけど、今はそういう仕事が少なく、後を継ぐ人もいない。』と言われました。だから職人さんのためにもそういう機会を増やせれたらいいなと思っています。」

そんな中明るい話題もあった。昨年、隣に建つ旧境家住宅(国指定重要文化財)の茅葺屋根の補修工事の見学会に参加した梅田さんは、阿蘇から来ていた茅葺専門の職人さんたちと知り合ったそうだ。

「若い女性の職人さんが2人も活躍されていました。実に頼もしいです。これからお願いしていこうと思っています。」

と期待を寄せている。

ベンチやオブジェなどには、お店のオーナーで国内外で活躍する木彫家・上妻利弘(こうづまとしひろ)さんの作品が使われており、古民家の個性と見事に調和している。ちなみに店長を務めているのは娘の野乃花さんだ。

梅田さんと上妻さんとの出会いはかれこれ27〜8年前にまで遡る。当時、梅田さんが建てていた道の駅のためにドアノブと看板を頼み込んで制作してもらったのが始まりで、それ以来FU設計の事務所の看板・表札・オブジェをはじめ、個人宅など様々な案件で時折家具などを作ってもらっている。

上妻さんが肥後民家村に出店すると聞いた建物が、たまたま梅田さんが移築したものだったそうだ。なんとも縁を感じる話だ。

次に紹介するのは熊本市東区にある寺院「無量山 真宗寺」の庫裏(くり:住職や家族の居住する建物の事を指す)の新築現場だ。江戸時代に建てられた庫裏に長年住まわれていたが、今回建て替えの道を選んだ。150坪で2階建てと広々とした空間が広がっている。一般的な住居に比べるとかなり大きい建物を手刻みで建てているので工務店は2社にお願いしているそうだ。

実はこのプロジェクト、木の家ネット会員でもある古川保さんとの協働案件でもある。

今から3年前の冬には、お施主さんと共に山に入り、実際に使う木を一緒に伐採する体験をしてもらったそうだ。もちろん設計もまだまだ固まる前の話だ。その理由についてこう語る。

「建て主さんには出来るだけ家づくりに参加してもらうようにしています。今はみんな『家は買うもの』と言う感覚じゃないですか。かつては『家はつくるもの』だった。うちで建てるからにはその感覚を持ってもらいたので、色々な形で参加してもらって『共につくる』ということをやれたらいいなと考えています。」

「一緒につくる事で職人さんの苦労もわかるし、どうやって自分の家が建てられていくのかも分かる。そうすればクレームではなく愛着や共感が生まれます。それから、建て主さん自身にメンテナンスの方法を理解してもらって、維持管理をしていってもらえるのも重要なポイントです。やっぱり木の家はメンテナンスが一番ですから。」

「暑さ寒さで自然を感じないといかん」という住職の想いからペアガラスは入れていない

他に建て主さん・職人さんとのやりとりで大事にしていることは何かと尋ねた。

「多くの建て主さんにとっては一生のものなので出来るだけ時間をかけるようにしています。急いでいる場合でもある程度は時間をもらうようにしています。また、職人さん・建て主さん双方と顔を合わせながらつくって行きたいので、大工さんを自社で抱えている工務店にいつも依頼しています。その上で建て主さんと相性の合いそうな工務店・職人さんを決めて、最初にその工務店・職人さんが作った家を見学してもらっています。そこで実際に住まわれている人の生の声を聞いてもらうのが一番ですね。」

梅田さんの仕事は、単に設計するという事にとどまらず、建て主・職人・家それぞれを繋ぐための糸を紡ぎ出すことなんだと感じた。

左:家具は大工さんにお願いする事が多い。「ずっと頼んでいるのでちょっとした家具屋さんに負けないぐらいになっているかな。」梅田さん 右:以前の庫裏に使われていた梁の存在が映える

3番目に紹介するのは熊本市西区上代にあるH邸。通称“上代の家”だ。

2001年に蔵を改修した後、2007年に倉庫を改修、2012年には母屋の改修を手掛けた。いずれも150年ほどの歴史を有している建物で、熊本地震の際も一部の壁が痛んだだけで、歪みなどは一切生じていないそうだ。

まずは案内してもらったは母屋。玄関をくぐると広々とした廊下と太く立派な梁が迎えてくれる。この梁がとにかく存在感を放っており、筆者は取材中何度も「梁が太い。」「梁がでかい。」と呟いてしまった。その梁についてHさんからこんな話をしてもらった。

「先代から聞いた話ですが、江戸時代には熊本城の改修のためにお城近くに貯木場があったそうです。それが明治維新でお城が必要でなくなったので、貯めておいた材木も不要になり、いろんな人の手に渡った。その中のものをうちの先代が入手して川に流して、自宅前の川で拾い上げて建てたという謂れがあるんです。」

「本当かどうか定かではないですが、家の大きさに対してこれだけ立派な木を揃える事ができたと言うのは、あながち嘘でもないのかなと思っています。守られている・包まれている感覚がありますね。」

話半分に聞いていたが見れば見るほど信憑性が増していくように思えてくる。

梅田さんも「あれと戦おうという気にはならない」と笑う。

キッチン・リビングは元々土間だったので天井が低い

梅田さんと建て主のHさんとは20年近い付き合いになるが、きっかけになったのは先に触れた上妻さん。Hさんが上妻さんのナイフカービング(木彫)教室の生徒だった縁で、上妻さんから梅田さんを紹介してもらったそうだ。家の中にも上妻さん作の家具が並んでいる。

テーブルとイスは上妻さんに作ってもらったもの。テーブルは改修前の家で上がり框だった桜の木を使用している。

熊本地震で一部剥がれた壁の修復を左官さんにお願いしたところ「どうせやるならとことんやらせて欲しい」と申し出があり、部屋ごとに全て違う素材で仕上げられている。左官さん1人での作業だったので1年の手間暇を費やしたという。壁一つで部屋の雰囲気がガラッと変わってとても面白い。

左上:玄関左手の“下の間”は黒い砂鉄壁。塗る時に垂れてきて大変だそうだ。/右上:この赤い土は今では採れないものとのこと。

左下:こちらは砂を混ぜている。/右下:だんだん白くなるという土佐漆喰と真っ黒な梁のコントラストが美しい。

梅田さん・左官さん・上妻さんをはじめ、家づくりに携わったつくり手側の意気込みもさることながら、これだけこだわったディテールにできるのは建て主であるHさんのものづくりに対する深い理解があるからこそだろう。Hさんはこう言う。

「この辺りでも戦前からの建物が何軒かあったんですが、今では一軒もなくなってしまいました。これは逆に残しておかないといけないなと気合いが入りました。古い家にはそれぞれの歴史があるので、みなさん残したいという気持ちはあると思うんです。でも、いざ改修しようという話になった時に、梅田さんのような設計してくれる人・施工してくれる人・環境・タイミングなど、何拍子も揃わなければ実現できないと思います。」

「見た目は和風でも新建材を使った“なんちゃって”が多いですよね。そういったものは出来た時が100%であとは朽ちていくだけですが、昔ながらの自然素材の家はだんだん味が出て育っていくのが魅力ですね。」

次に2001年に改修した蔵と2007年に改修した倉庫を案内してもらった。蔵はただの物置になっていたので、そのまま直すのではお金や手間暇をかける意味があまりないと考え、来客時や一人の時間を楽しむための空間として生まれ変わらせている。まさに“男の住処”と呼ぶにふさわしい風情があり、非日常を楽しんでいるそうだ。外壁のなまこ壁は今年から左官さんに改修をお願いしている。

桁から下は健全だったので屋根は新調したが、その他はお金をあまりかけずに、目に見えるところはしっかり作られている。

稲穂を埋め込んだ壁が目を引く

左:ここにも上妻さんのテーブルとイスが並ぶ/右:モダンなトイレに遊び心が感じられる

左:改修前の蔵の外壁につけられていた飾り/中・右:改修中のなまこ壁。

倉庫は元々他のところから移築されたもので、建物自体は母屋や蔵よりももっと古いものだ。傾いてしまっていたので、2007年の改修では基礎を入れている。外壁・内壁共に職人技が光る。

倉庫壁面の腰から下には蔵に乗っていた“目板瓦”を貼ってある。今ではもう作られていない。

左:壁面に強い風雨がかかるのを避け、漆喰の壁を白く保つ“水切り瓦”/右:削り漆喰の壁:今年の地震で剥がれたのはこの2面だけ

内壁は「削り漆喰」で、下地の小舞を竹ではなく板の桟で組んでおり、隙間に漆喰が入り込むので粘り強く、力を吸収してくれるという。土に関しては蔵の屋根などから集めたものを使用している。その時の左官さんがこんな事を語っていたそうだ。

「左官の仕事というのは普段は仕上げしか見られない。何十年か経って壊したり修復したりする時に初めてその左官の仕事がどうだったかを判断される。その時に『きちんとした仕事だな』と思ってもらえるような仕事をしないといけない。」

その姿勢にHさんもたいそう関心したそうだ。地震で一部剥がれてしまったので“その時”が来た訳だが、今、蔵と倉庫の改修にあたっている左官さんは、実は最初の改修時の左官さんの元お弟子さんとのことで、ここでも縁や繋がりを感じる。

梅田さんが「そこで実際に住まわれている人の生の声を聞いてもらうのが一番」と言う通り、Hさんから聞く話はとても興味深く、梅田さんとの信頼関係もよく伝わってくる。

20年近い関係を築いている二人からは親密な空気が感じられた。

今も手描きで図面を引いている。「決め切らない曖昧なところがいい。」

梅田さんの会社 FU設計が入居している「EL SOCIO BILD.」は、1990年にFU設計の他に司法書士・社会保険労務士・税理士それぞれの知り合いを集めて、みんなでで土地を借りて建て、共同で管理しているそうだ。もちろん設計はFU設計(藤木さん)だ。このビルには共有の会議室があったり、廊下がギャラリーとして使えたり、ライブラリー(今は間貸ししている)があったりと、開かれた場所になっており、昔はPTAの会議などにも使われていたそうだ。

「地域の子供たちが集まってきてくれるような場所になればいいなと思ってスタートしたんです。」

「一番家づくりで大切なのはコミュニティだと考えています。環境を作ってあげるということで、家族の住環境ということだけではなく、地域の人との関係をどう育んでいけるか。家を建てて終わりではなく、どうやって地域の人と仲良くできるかという“仕掛け”を作れたらいいなと思っています。隣近所の人が集まって来て楽しく酒を飲めるような環境を、生活してゆくなかで作れるのが一番いいんじゃないでしょうか。会社や学校と家との往復だけで、隣近所の人と挨拶も交わさなかったり、仕事をリタイヤしたあと一人で家に閉じこもっていたりするのは寂しいじゃないですか。」

事務所の廊下にて:左から梅田さん・秋月さん・松永さん・藤木さん。実は梅田さんと藤木さんは誕生日が一緒だそうだ。ここでも縁を感じる。

梅田さんの日々の仕事には、家づくり・コミュニティづくりに対するこうした考えが根底にある。人との縁・人間関係を大切に育みながら今日も図面を引いている。