新年あけましておめでとうございます。

年頭にあたり、木の家ネット会員による昨年のベストショットをお届けいたします。

今年もどうぞよろしくお願いいたします!

桜が綺麗そうだなと思い、裏の土手まで散歩した時の一コマです。桜と菜の花そして花曇りの空が春の風景そのものと思いました。サイクリングを楽しむ人たちも風景の一つですね。街や付近では人工物を見る機会の方が多く、季節感を感じない日々が続いていただけに、近づいたり離れたり、この風景に似合う建築はこんな感じかななどとしばらくそこで楽しんでいました。

昨夏建て方を行った大屋根の移築古民家が、今年5月に竣工。移築前に建っていた新潟県上越市の土地柄・気候風土のためか、欅の差鴨居は尺六寸(485mm)、圧巻です。江戸時代末期に建てられたとのことですから、160年以上風雪に耐えてきました。1階の天井高さは4.0m。4m以上の雪が積もっても2階から出入りできます。移築先の愛知県江南市では、雪がそれほど積もることはないでしょう。上越市で160年、江南市で160年。実現するといいなぁ~

30代ご夫婦とお子さん3人で、土壁塗りや外壁板塗りに参加され、家族全員で家造りを楽しんでいました。玄関はアンティーク蔵戸を改造したもの、ご主人のこだわりが詰まっています。

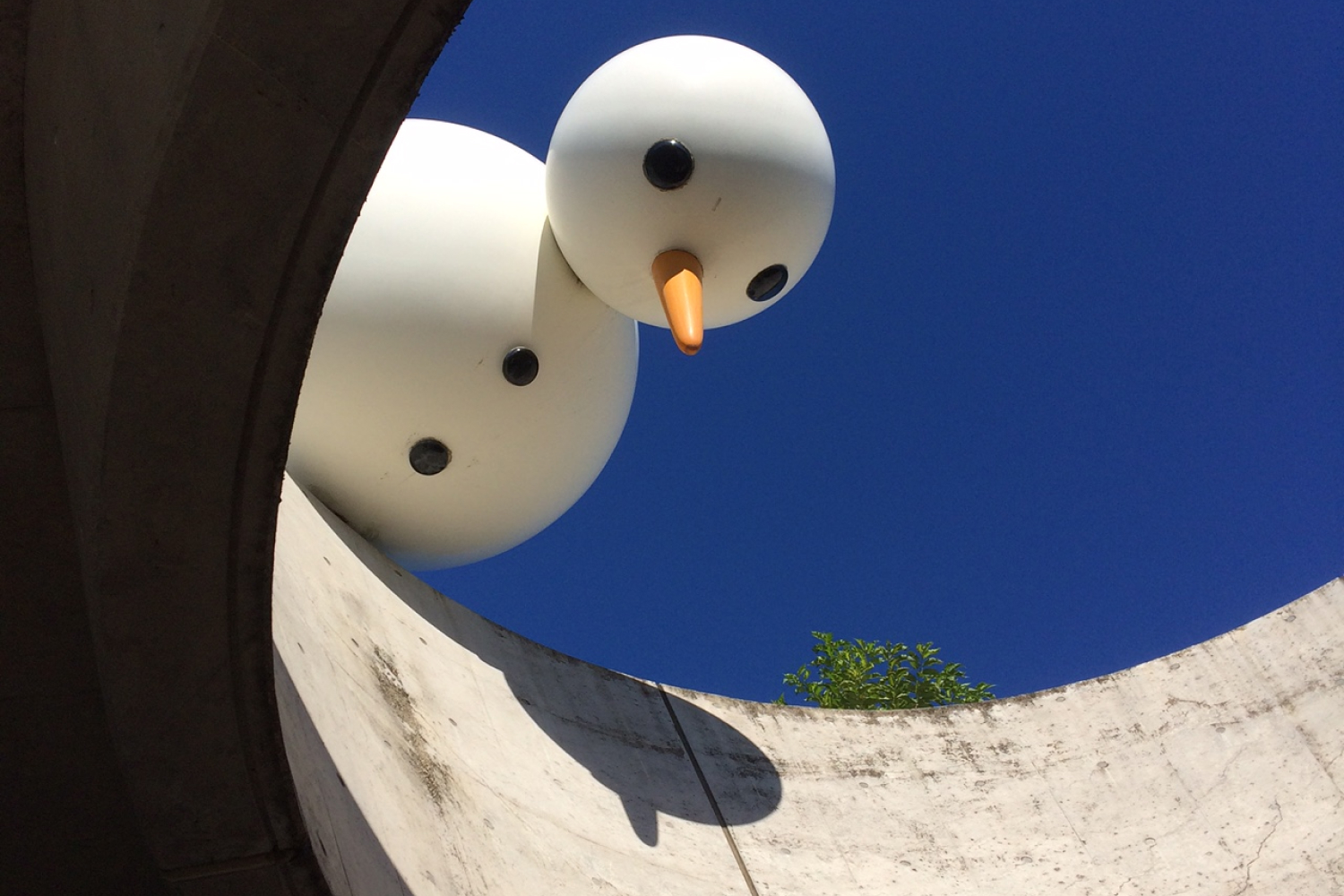

ジブリパークでの1枚。稲楼門の移築をお手伝いした役得でパーク全体を見学させていただきました。息子たちも大きくなりましたので、こんなことでもなければきっと行かなかった場所ですが、とても楽しい体験となりました。

長男と次男、兄弟で初めて一緒に入る現場での一枚。石場建て礎石のヒカリ付け作業風景

築91年の古民家。物置の片隅に眠っていた研ぎ出しの洗面器。築当時の姿に復元しました。手洗いは吊り下げ式の水タンクを設置する予定です。

昨年は、新建築誌上に16回(1985/4~1986/7)連載された「棟梁の技術思想に学ぶ」のZoom勉強会/全8回が〈木の家ネット・埼玉〉の企画で開かれました。連載メンバーに名を連ねていたため講師を務めました。スミの技術を体験してもらうため設計者の皆さんに、実習として捻じれた古材に基準となるシンとミズ、垂木勾配墨を打って頂きました。プレカット全盛時代にあって、大工にとっても縁の薄くなった技術かもしれません。(撮影/綾部さん)

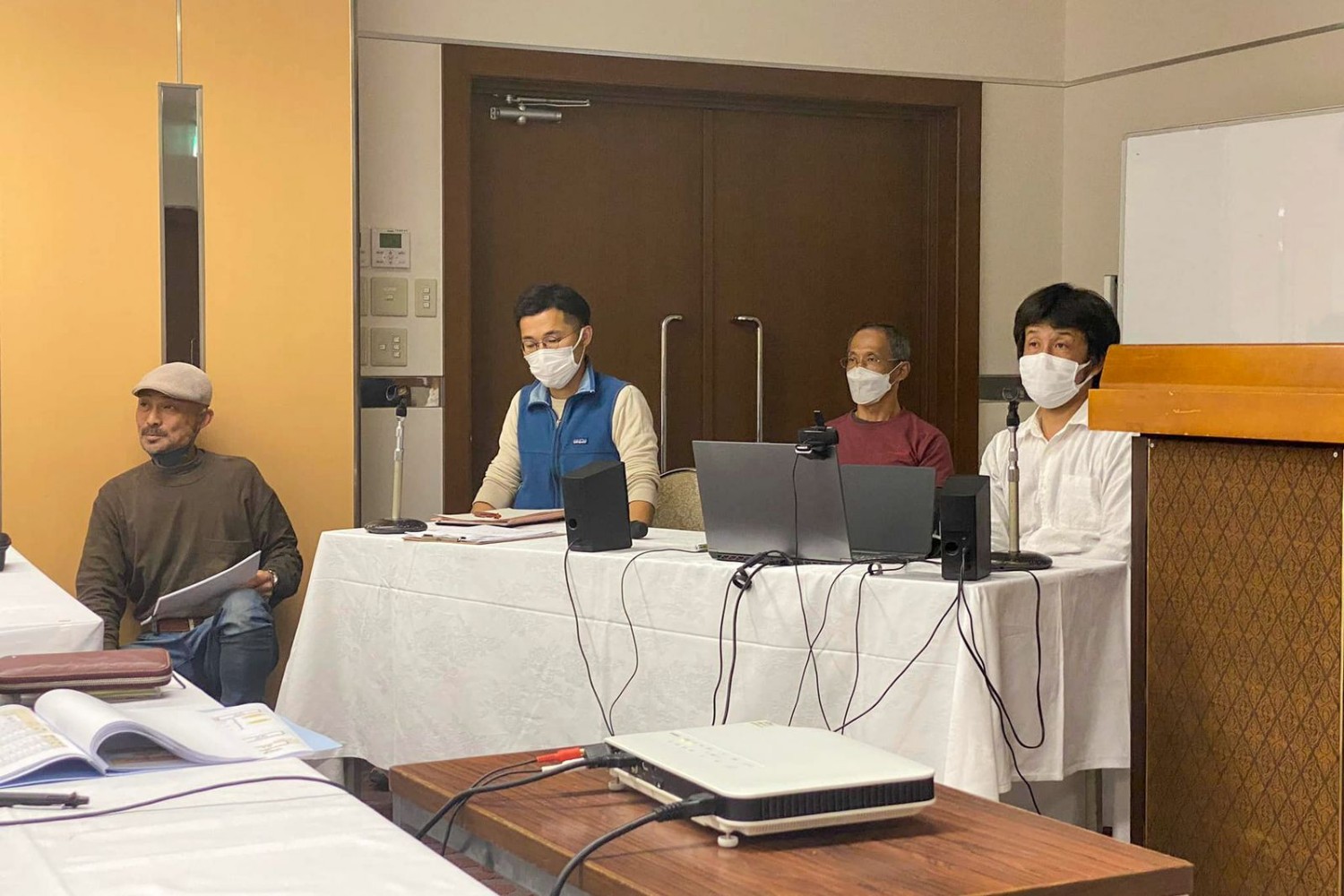

2023年11月11日(土)・12日(日)、新潟で開催された「一般社団法人 職人がつくる木の家ネット 第五期総会」の様子をレポートします。

久々の再会で話に花が咲いているようです

全国各地より74名(会員以外の方も含む)が参加されました。1日目(11日)は総会・懇親会・分科会、2日目(12日)は新潟ならではの見学ツアーを行いました。時間軸に沿って写真を交えながらご紹介していきます。

「しっかり情報交換をして親睦を深め、2日間楽しんでいきましょう。どうぞよろしくお願いします」

「この度事務局を務めさせていただくことになりました小野山陽子と申します。前任の中田さんからは以前から「木の家ネットは、日本全国に拡がる、こだわりをもった職人さんの集まり」だと伺っており、素敵な集まりだなと感じておりました。普段は、社会保険労務士として企業の人事制度づくり・採用・研修を担当させていただいたり、キャリアコンサルタントとして学生の進路相談や就職支援を担当させていただいております。木の家ネットでも、皆さんが気持ちよく活動ができるよう、支えていきたいと思っております。どうぞよろしくお願いします」

四期では新たに6名の方が入会されました。昨年(三期)はオンライン総会だったため、三期と四期の新入会員の方に自己紹介をしていただきました。

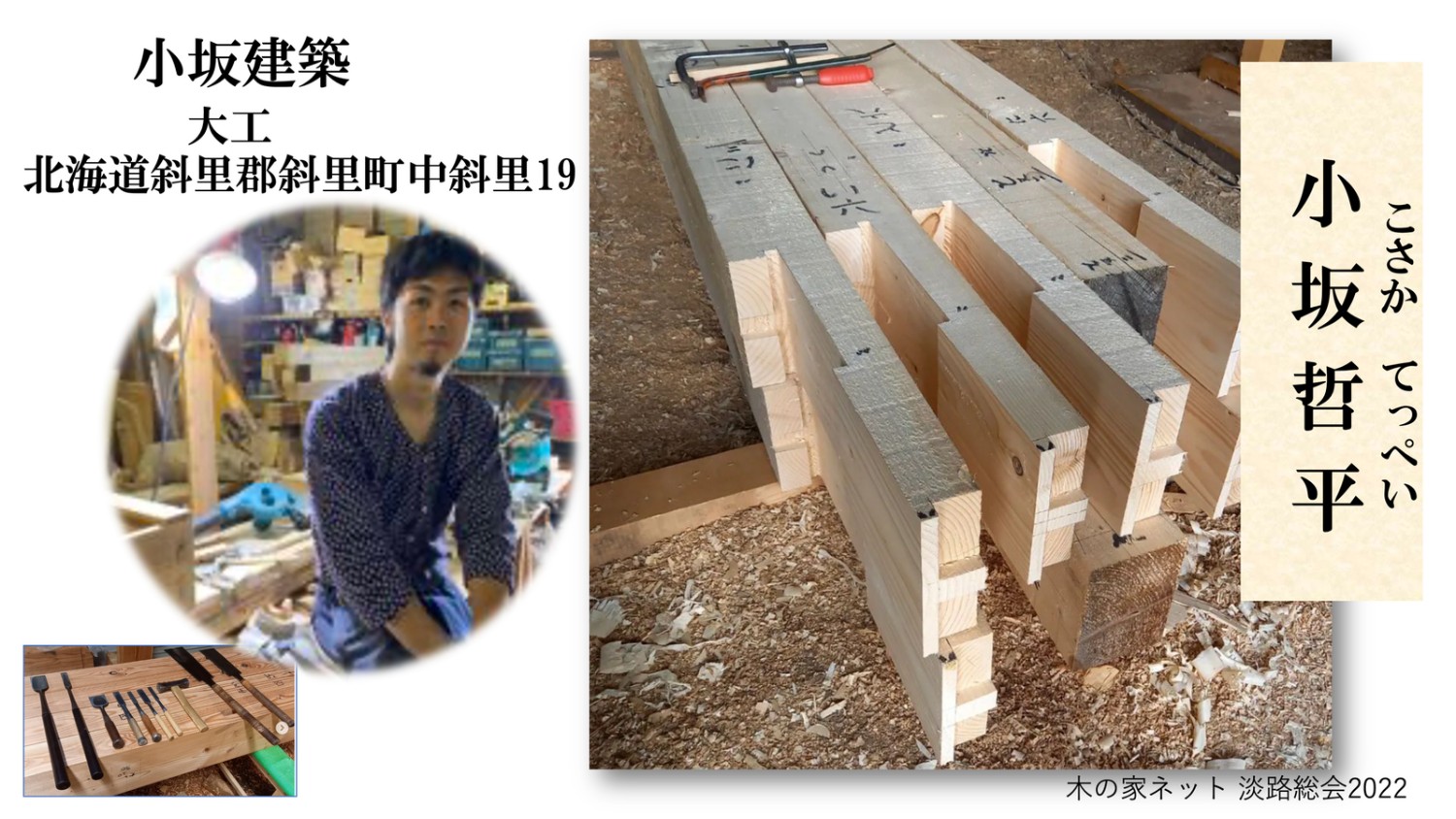

小坂 哲平さん(四期入会)

「昨年は都合がつきませんでしたが、今年はぜひ来たいなと思い参加しました。北海道で道産材や土壁など自然素材を使って家づくりをしています。いろいろ教えてください。よろしくお願いします」

→プロフィールページ

越智 新次さん (五期入会)|愛媛県西条市|左官

「愛媛県西条市で左官業を営んでおります越智新次といいます。木の家ネットに入会させていただいて、少しでも伝統構法や土壁の勉強をさせて、皆さんと繋がりを作っていけたらなと思っています。よろしくお願いします」

プロフィールページ

初参加の2名で記念写真

ぜひプロフィールページをチェックしてみてください。それぞれのWEBサイトやSNSへのリンクもあります。

新入会員の皆さん、どうぞよろしくお願いします。

大江代表理事より五期の決算報告と事業報告、および六期の事業計画・予算案について説明がありました。

部会報告①:見積部会

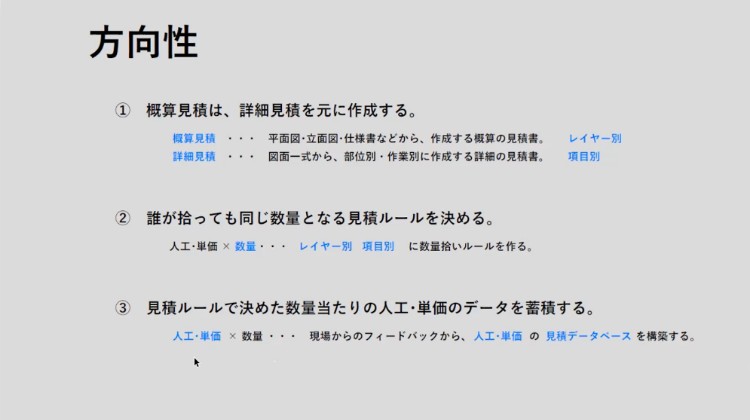

見積り部会の活動について、金田克彦さん(京都府)(つくり手リスト)から報告がありました。

金田さん「概算見積もりと詳細見積もりが連動した形で、誰がやっても同じにできるような「木の家ネットらしい」木工事の見積もりの作り方を、月一回、ZOOMで考えて続けています。現場での作業と感覚的な数字とを比べながら検証していく段階になってきていますので、本日の分科会ではその報告をさせていただきたいと思っています」

部会報告②:仕口部会

仕口部会の活動について宮内寿和さん(滋賀県)(つくり手リスト)から報告がありました。ゲストとしてドットコーポレーションの平野陽子さんにお越しいただきました。

平野さん「木材利用関係のコンサルタントをしています平野と申します。最近建築基準法の変化の速さを実感されてらっしゃる方も多いかと思います。これは国土交通省が建築基準整備促進事業というものを行なっているからで、実験等を能力のある民間に委託し、それを吸い上げて法整備をしていくという形のものです。そこで木造関係の事業に携わらせていただいています。

しかしながら実際に職人の皆さんがどういうことを考え、どういったものを建てられているのかというのは実はあまり知らないんです。これ以上この事業を進めても齟齬が出てきてしまう。そこで一旦事業自体は止めて、職人の皆さんが今どんなものを建てているのかを見せてもらおうという話が、今年度から始まりました。ぜひご協力いただければと思います。よろしくお願いいたします」

宮内さん「伝統構法をはじめとした木造建築を建てられるようにと、研究者の方々にご尽力いただいていますので、ぜひご協力のほどお願いいたします。

仕口部会自体の活動としてはそろそろ本格的に動いて行こうと考えています。皆さんが仕口や継手に関して疑問に思っていることを挙げてもらって、破壊実験をできるように話を進めています。実際に壊れるところを見て経験を積んでいってもらいたいです。ぜひご参加ください」

部会報告③:マーケティング部会

マーケティング部会の活動について大江代表から報告がありました。

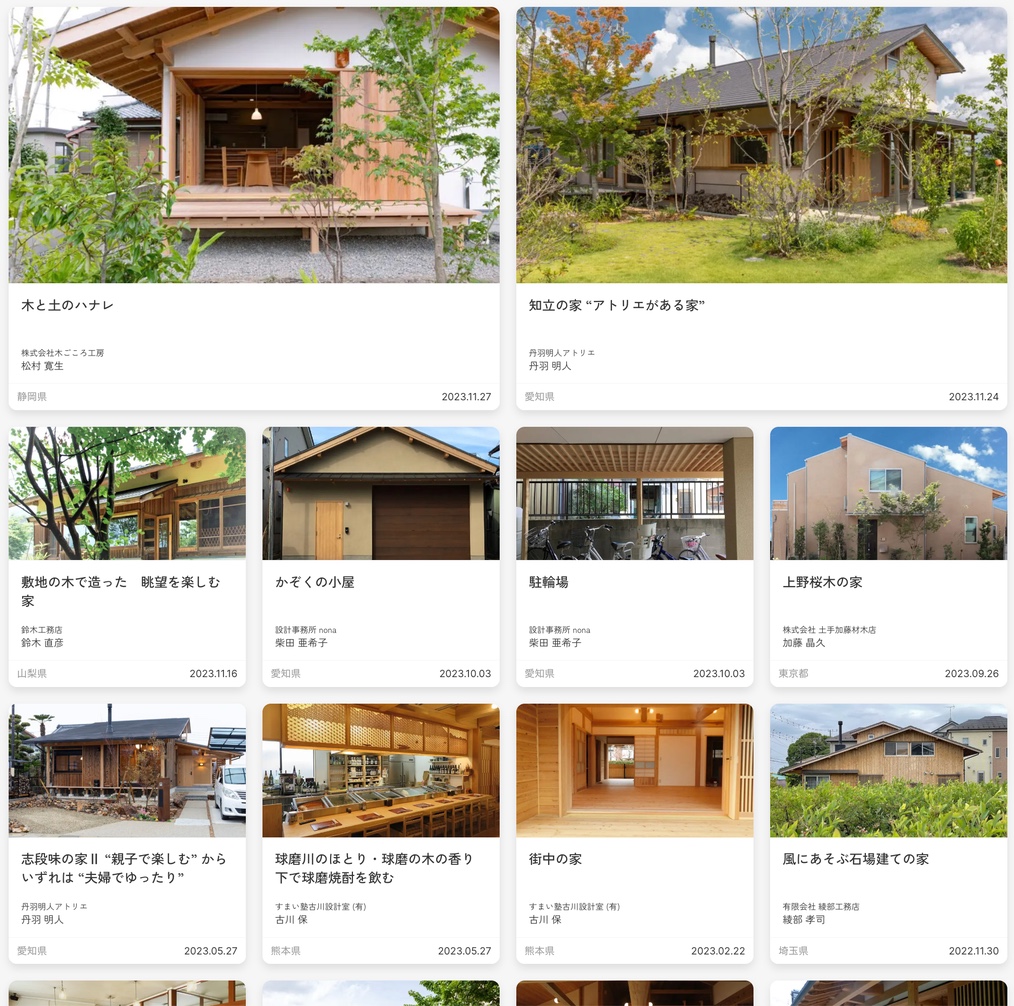

「今年度はホームページの見直しをしようということで話し合いを始めています。木の家ネットという会の発足自体が、我々のような小さな工務店や職人がどうやってネット上で宣伝していこうかというところです。まだまだ存分に機能を活用されていない方もいらっしゃるので、ぜひ活用していってください」

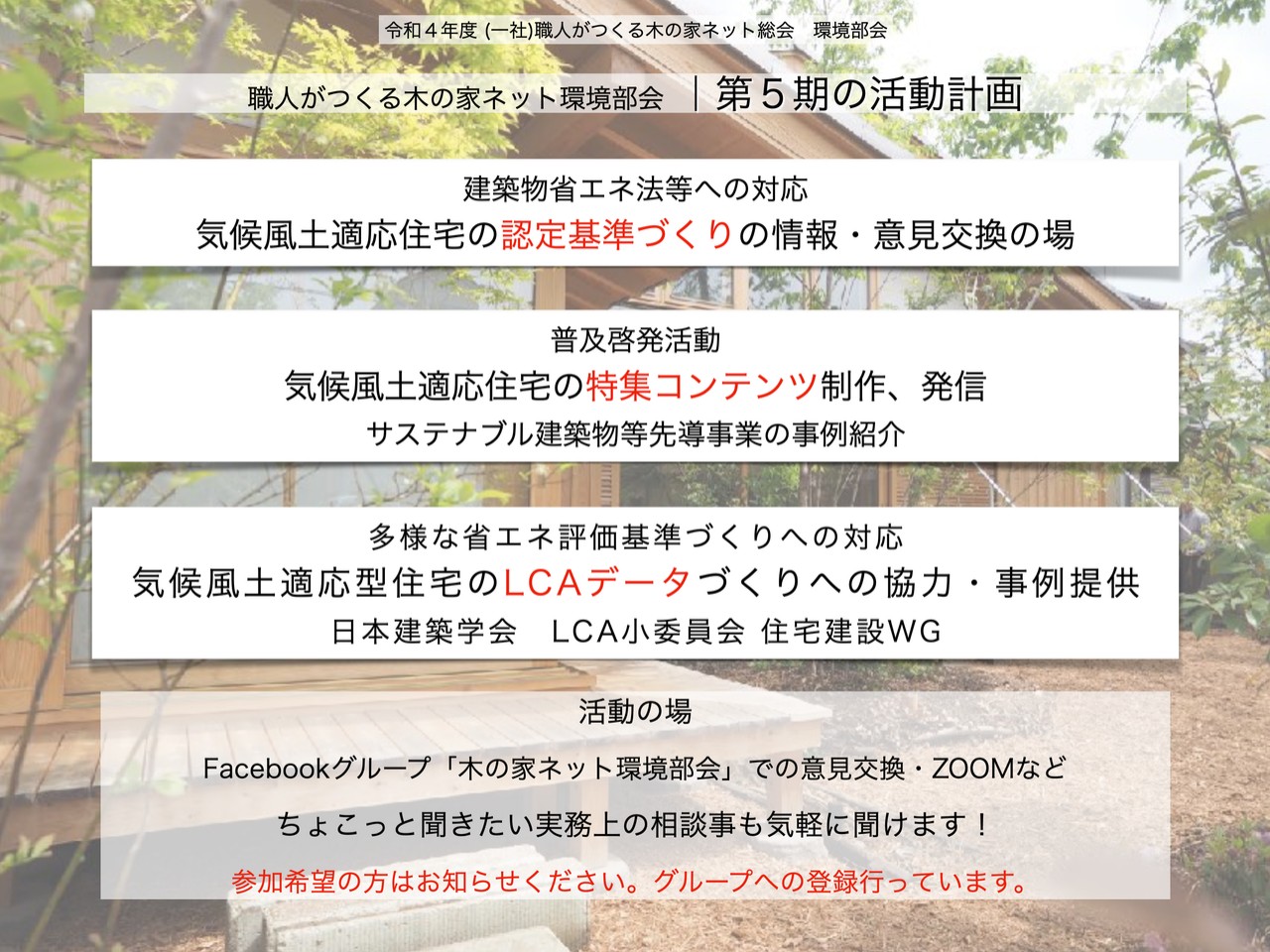

部会報告④:環境部会

環境部会の活動について綾部孝司さん(埼玉県)(つくり手リスト)から五期の活動報告と六期の活動計画について説明がありました。

綾部さん「ご存知の通り、2025年4月には建築基準法が大幅に改正され、4号特例が廃止され新2号と新3号特例に分類されるようになります。建築物省エネ法や他の法律が連動しながら、環境を軸に変わっていく時代になってきているということを認識して、その中で私たちが伝統的なやり方でやっていくにはどういうスタイルが良いのか、議論できる場になればいいと思っています」

各部会に興味のある方は奮ってご参加ください。

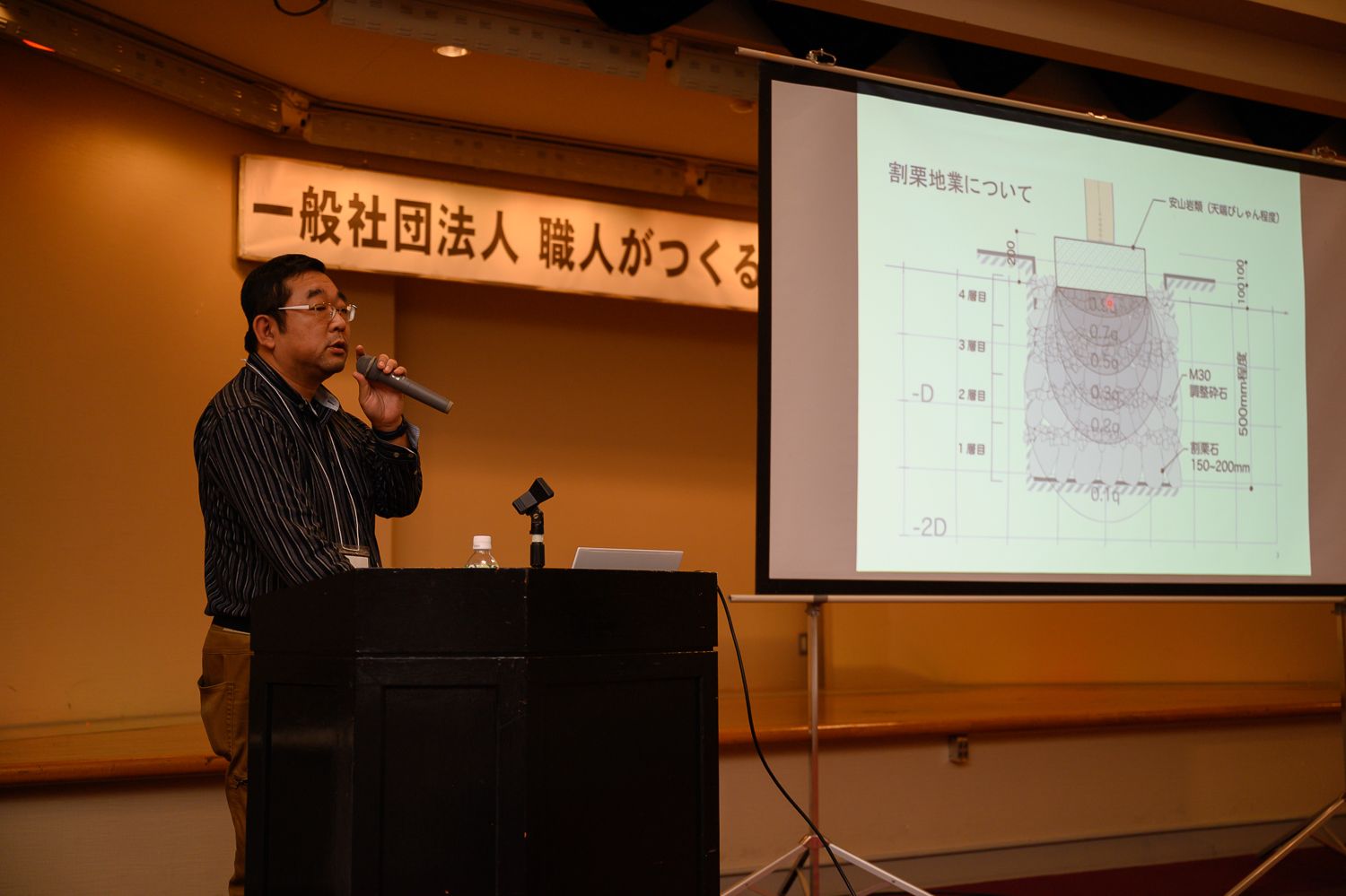

会員の山中信悟さん(つくり手リスト)に登壇していただき、限界耐力計算や都市計画区域外に建てるといった方法ではなく、仕様規定の範囲内で石場建てを実現する方法について、セミナーが行なわれました。

会員の佐々木文彦さん(宮城県)(つくり手リスト)より、東日本大震災で被災した山の木をつかったZEB(Net Zero Energy Building/ネット・ゼロ・エネルギー・ビル)仕様の木造建築社屋の事例についての報告がありました。

木の家ネットHPのギャラリーページについて、岡野康史さん(コンテンツ・WEB担当)より説明がありました。【ギャラリーページへの作品投稿方法】【ユーザーアカウントの操作方法】など、質問を交えながら進みました。

操作手順はこちらのリンクに載せています。初めて操作される方や、操作に迷われた方はご一読ください。また、木の家ネットのサイト内「会員向けページ」の「会員向けページ操作方法」ボタンからもアクセスできます。

総会の後は、皆さんお待ちかねの懇親会。

乾杯の音頭は前代表の加藤長光さん(秋田県)

締めの挨拶は金田克彦さん(京都府)

来年の総会は京都で開催されることが発表されました。

今年の分科会は【①見積もり】【②仕口】【③マーケティング】【④環境】【⑤やさしい石場建ての設計法セミナー】の5つのテーマに別れて議論を交わしました。

「乾杯からはじめて楽しい会になりました。見積り自体は細かい数字の調整をすればもうすぐ使えるんじゃないかなというところまで来ています。Notionというソフトで日報を入れてデータをまとめるという検証を進めている段階です。参加者のみなさんは積極的に質問したり議論したりといい部会になりました。これからも続けていきたいと思います」(金田さん)

「過去の実験の写真を見てもらいながら解説をしました。若い大工さんたちに実験にとても興味を持ってもらえました。ぜひ大きい規模の破壊実験を行いたいと思っていますのでよろしくお願いします」(宮内さん)

「Instagramの活用方法についてお話ししました。写真の撮り方、フォロワーの増やし方などについて資料元に説明をしました。その後、自分たちの広告をどうしているかなどの議論を交わしました」(大江さん)

「これからの建築のあり方、環境変化にどう対応するのかいう世界規模の話、またそれを身近な話として自分たちの仕事の中に取り組むことの難しさなど、さまざまな議論が行われました。それぞれの地域に持ち帰り実践していくことが大事ではないかということで締めくくりました」(綾部さん)

総会でのセミナーに引き続き、山中さんからさらに突っ込んだ話をしていただき、皆さん真剣に耳を傾けていました。

新潟ならではの見学ツアーに出かけました。

刃物といえば新潟の燕三条が有名ですよね。今回は伝統工芸士にも選出されている「鑿鍛治 田斎」さんを訪れました。鋼から鑿(のみ)の形にする火を使う工程を見学させていただき、熟練の技と感覚で作り上げていく様子に参加者のみなさんからは感嘆の声が漏れていました。723℃で磁石が付かなくなるという話にはびっくり!

田上町指定文化財・豪農 原田巻家の離れ座敷「椿寿荘」を訪れました。幕末には約千三百町歩(約東京ドーム260個分)という広大な土地を持っていたという原田巻家。その離れ座敷は、全国から貴重な銘木を集め贅を凝らし、見事な職人技で作り上げられていました。みなさん職人ならではの視点で細かい部分まで存分に堪能していたようです。

久しぶりに顔を合わせ、意見や情報を交換し、それぞれが刺激に満ちた2日間となりました。

会員の丹羽怜之さん(三重県)(つくり手リスト)から以下の感想をいただきました。

「直接顔を会わせて交流ができ、非常に有意義で楽しい時間を過ごすことができました。

見積部会分科会では、ようやく形になってきた計算方法を実例を交えて説明できたことで理解がしやすくなり、若手・ベテランそれぞれに考え方、地域性など意見が交わされました。手刻み仕事はそれ自体が独自なものになってきているとも感じますが、何が基本的なことで、何が独自性や魅力なのか色々と考える機会となりました。

椿寿荘での見学では、皆さん上に下に隅っこにと様々に目線を送っていてその視線を追っている方が個人的には勉強になりました(笑)。鑿鍛治 田斎さんでは、なかなか見る機会のない鍛冶屋さんの丁寧な仕事ぶりを、使い手として拝見できてよかったです。

久しぶりにお会いする方も、はじめましての方も、それぞれの地域での仕事ぶりや暮らしぶりなど、話題は尽きず、続きは次回総会のお楽しみかなと、すでに待ち遠しく感じています」

来年は京都でお会いしましょう!ありがとうございました。

新年あけましておめでとうございます。

年頭にあたり、木の家ネット会員の2022年ベストショットをお届けいたします。

今年もどうぞよろしくお願いいたします!

88才の建て主は新築することを決めた。

息子が言う。「自分の財産は自分で稼ぐので、遺産が要らない。生きているうちに、自分が好きなことに全額使いなさい」と。

それで、自分が植えた山の木で、自分の思う通りの木の家をつくることを決めた。

棟札も自分で書いた。棟上げ儀式のため屋根にあがる。後ろから息子が支える姿は微笑ましい。

しばらくお休みしていたお茶のお稽古を再開しました。すっかり着かたを忘れていた着物も、動画を見ながら再挑戦。時短で着付けができるように練習中です。

床の間にかかっている「無事」は、禅語で何事にもとらわれない、計らいのないという意味で、美しく見せたいとか目立ちたいという計らいの無い、野に咲く花のような自然な状態を指すそうです。そんな境地に憧れつつ・・、本年も皆様の無事をお祈りします。

満を持して「薪割り会」を開催!

かれこれ15年ほど続いているこの「薪割り会」。

当初はただただ “薪割りを体験してみよう!” と、牛山の家の住まい手と始めたイベントですが、今ではすっかり丹羽アトリエOB会に。

同じ木の家に暮らす仲間が集う、楽しい楽しい同窓会です。

趣味趣向が合った “お仲間“ ですので、つい話も弾んで、御開きはいつも御前様! 笑

築92年の古民家を富士河口湖町に移築(一部増築)した「Chair Laboratory 椅子の学び舎」。島崎信氏(武蔵野美術大学名誉教授)のコレクションを中心に約250脚の椅子を展示しています。2021年1月に解体着工し、2022年7月にプレオープンしました。隣接して、木工技術を学びたい世界各国の人も受け入れる「木工スタジオ」も新春完成オープンします。 山梨県南都留郡富士河口湖町大石2813-4 カフェも併設。ぜひ足をお運び下さい。

日本初の木造復元から30年経った掛川城天守閣の大規模な修理に着工した日の写真です。まずは、高欄の解体工事から始め、木部を取り替え、カシュウ塗りします。餝金物も塗装し直して、高欄を全て交換します。外壁の漆喰も土佐漆喰で塗り替え、淡い黄色にしばらくなります。今年3月末には、化粧直しした姿をお見せできます。桜満開の季節がおすすめです。

江戸時代末期に新潟県に建てられた築170年の古民家を愛知県に移築(新築)しています。

昨年、 慎重に解体・構造材の取外しを行い、今年は古材の洗い・手直し、新材の刻みを進め、7月中旬から建て始め、ただいま造作中。

その中の1カット。土壁の竹小舞が編まれていくと、何とも言えない気持ちよさと、すまいが形つくられていく喜びが湧いてきます。

春に竣工予定です。

自然素材のよさを体感していただこうと、弊社応接室の改装工事をしました。

床は幅広で厚みのある赤松と黒松の床板。壁は中塗り層からの土壁。仕上げは聚楽。天井は手刻みで造った格縁天井。格縁の桟は檜葉。天井板は杉。板目を縦横に張った市松模様の天井です。窓に障子、出入口には蔵戸を入れました。気の香る応接室です。心地よい部屋になりました。訪れるお客様も喜んでおられます。

「広江の家」で外構の撮影をした時に、カメラマンの岡野さんが撮ってくれた写真です。いつも元気な三兄妹がちょっとオスマシしているのがとても可愛らしくて、大好きな一枚です。

テーブルとベンチは栗を探して作りました。子ども達は大好きなお母さんがキッチンに立つ横でテーブルに座り、おしゃべりをしたり、オヤツを食べたり、宿題をしたり、お絵描きをしているそうです。時には叱られたり、兄弟喧嘩をする事もあるでしょう。子ども達と一緒に家や家具が育つのも楽しみです。

宮城県角田市の里山に建つ築100年程度の古民家を現地改修再生したものです。代々住み継がれてきた家の歴史と、木のぬくもりを感じられる家にしたいという建主の思いに応えるべく、主な居室は柱や梁などの古材を現わしとした開放的な空間とし、ご両親の住む隣接するS造離れと、若夫婦世帯の住む当該住宅との接点に通り土間のスペースを設けて2つの建物を繋ぎ、そこに薪ストーブを設置して2世帯の憩いの接点となるよう設計した写真です。

テレワークが定着して、住宅の設計の際には必ずと言っていいほどその場所の話題になります。今年春に完成した家にも1畳分の大きさの仕事部屋を設けました。守衛室のように家の入口脇に位置し、かつ机の向きが壁を背にするので、仕事しながら家全体の様子が視界に入りつつ、オンライン会議の時には画面に家の様子が映り込みません。また階段を一段上がった踊り場のレベルにあるので、「ヨシ」と気持ちを切り替えてもらうことを目論んでいます。

三重県主催の第1回みえの木建築コンクールにて、初代住宅新築部門最優秀賞を頂きました。

思いを込めてつくった「いかだ丸太の家」、五代目のデビュー作が、創業120年の記念ともなりました。

/表彰会場にて 施主さん、設計士さんと共に

丹羽明人アトリエ主催の年末恒例イベント、薪割り会でのワンシーン。はじける笑顔にお施主さんと丹羽さんの素敵な関係性が伝わってくるようです。

時間の経過とともに表情に深みを増していく杉の無垢板。

数年前に玄関の腰板を張り替えたお宅を訪れると、その時とはまた違う表情になっていました。風雨にさらされて色は渋みを増し、天然の浮造りが現れていました。

自然に生えてきたというツクバネ朝顔は、渋めの腰板に彩りを添えています。

新しい年も引き続き、無垢材の美しさを大切にした家づくりを続けて参ります。

「くむんだー」を始める前に、子供たちへ森や大工のお話をしています。

単に、大きな玩具で遊ぶのではなく、そこに込められた大切なお話です。

イベントなどでも、周りを親御さんに囲んでいただき、同じようにお話をします。

10分程度ですが、子供たちはまじめに聞いてくれますよ。

2022年10月15日(土)・16日(日)、淡路島で開催された「一般社団法人 職人がつくる木の家ネット 第四期総会」の様子をレポートします。

コロナ禍の影響により、2020年と2021年はオンラインでの総会でしたので、満を持して3年ぶりにリアルでの総会となりました。人数が集まるか不安でしたが、78名(会員以外の方も含む)が参加されました。久々の再会で話に花が咲いていたようです。

一日目(15日)は総会・懇親会・分科会、二日目(16日)は2コースに分かれて淡路島ならではの見学ツアーを行いました。

時間軸に沿って写真を交えながらご紹介していきます。

「リアル総会は3年ぶりで、やっと淡路で開催することができました。久しぶりにみなさんの顔が見れて嬉しいです。2日間とても楽しみにしています。懇親会や分科会で存分に情報交換して、しっかり勉強してもらえればと思います」

「初めまして。事務局の中田京子です。今まで2回のZoom総会には参加させていただいていましたが、リアルでは初めましてお目にかかります。みなさんが好きなことを仕事にされていていて、情熱を持って取り組んでいらっしゃるので、私もその姿に刺激を受けてこの仕事に向き合っています。よろしくお願いします」

四期では新たに6名の方が入会されました。昨年(三期)はオンライン総会だったため、三期と四期の新入会員の方に自己紹介をしていただきました。

新堂 豊さん(三期入会)

「神奈川県で大工をやっている新堂といいます。日頃からお世話になっている会員の方から紹介していただき入会しました。手刻みの家づくりをどんどんしていきたいと思っています。頑張ります!よろしくお願いします」

→プロフィールページ

田中 孝佳さん(四期入会)

「和歌山で大工をやってます。墨付けする大工が周りからいなくなりました。大工を楽しく続けていくためにモチベーションを上げて頑張っていきたいと思っています。今後ともよろしくお願いします」

→プロフィールページ

小島 優さん(四期入会)

「神奈川県相模原市で祖父の代から工務店を営んでいます。上棟以来の緊張をしています。手刻みの修行をして頑張っています。伝統構法についても木の家ネットで勉強させてもらって、挑戦していければなと思っています。どうぞよろしくお願いします」

→プロフィールページ

山中 信悟さん(四期入会)

「神奈川県鎌倉市で設計事務所をやっています。木造建築で1,000平米オーバーのものや、石場建てのものなどを、構造計算や温熱計算も含めワンストップでやっています。よろしくお願いします」

→プロフィールページ

初参加の4名で記念写真

都合により当日参加できなかった2名はパネルにて事務局から紹介させていただきました。

中村 英二さん(四期入会)

中村さんは福井県福井市で設計・工務店を営まれています。手刻みで木組をする伝統構法にこだわり、本物の天然素材の良さを広め、かつ現代のライフスタイルに合った形を提供できるように、がんばられていらっしゃいます。同じ志の人とのネットワークを拡げたいということで入会されました。

→プロフィールページ

小坂 哲平さん(四期入会)

小坂さんは北海道斜里郡で大工をされています。「北海道で木の家を建てたい」という依頼を受けた時に、何かの分岐点だと感じ移住を決めたそうです。住む人を置いてきぼりにするような家や、立派な材料と工法でもみんながぎくしゃくしているような現場を見てきて、目標として「住む人が幸せになること」を心にお仕事をされています。今年9月に公開した小塚さんの記事にちらりと登場しています。

→プロフィールページ

ぜひみなさんのプロフィールページをチェックしてみてください。それぞれのWEBサイトやSNSへのリンクもあります。

新入会員の皆さん、どうぞよろしくお願いします。

次は、一年間の事業報告と決算報告です。

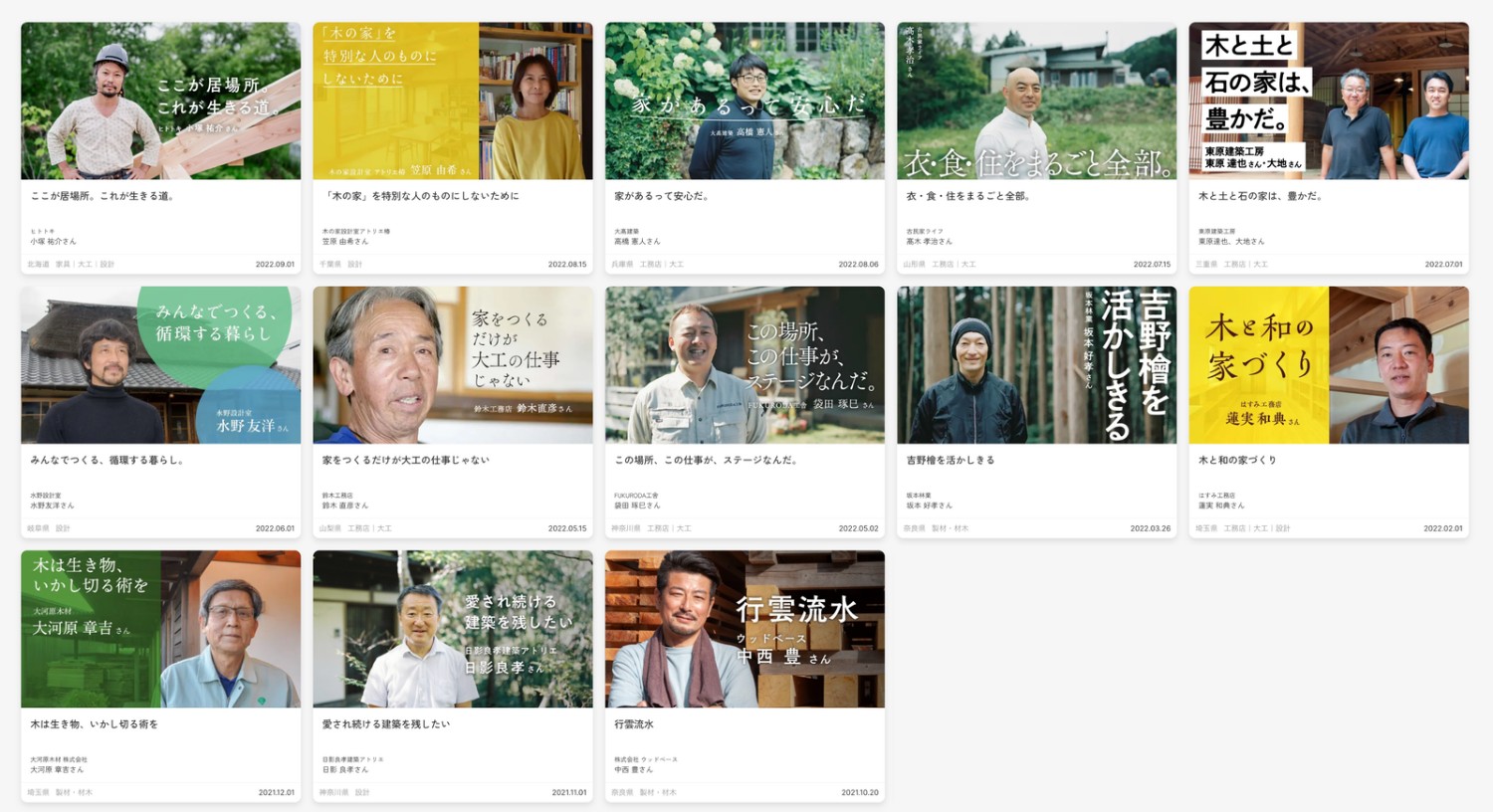

事業報告:HPコンテンツ

今年度は特集コンテンツ2本と、会員紹介コンテンツ13名分の発信を行いました。

その後、決算報告と五期の事業計画・予算案について、大江代表理事より説明がありました。

部会報告①:見積部会

見積り部会の概要と目的、2022/4/23(土)・24(日)にホテル琵琶湖プラザにて開催した「大工経営塾」について、金田克彦さん(京都府)から報告がありました。

4月に開催した「大工経営塾」の様子

「木の家づくり・伝統構法など皆さんがやってらっしゃる仕事の指標となる見積り例がないので、みんなで作っていこうという部会で、徐々にデータが揃ってきてまとめ作業を進めている段階です。興味のある方は声をかけてください」(金田さん)

部会報告②:環境部会

昨年発足した環境部会について、綾部孝司さん(埼玉県)から報告がありました。

「建築物省エネ法基準義務化・2050年のカーボンニュートラルの実現に向け、国内でさまざまな動きがありますが、果たして実現できるのか。また建築に関していうと高気密高断熱の住宅づくり一辺倒で進んでいる。そこに私たちの作っている木の家にもできることがあるんじゃないだろうか、その多様性を考えていこうという方針で進めています。

四期は【①パブリックコメントを寄せたり】【②会員内外に意見を募り国土交通委員会に実務者からの意見として発表】【③環境にまつわる特集コンテンツ】といった活動をしてきました。

五期では【①気候風土適応住宅の認定基準づくりのための情報・意見交換】【②普及啓発活動として気候風土適応住宅の特集コンテンツ制作】【③多様な省エネ評価基準づくりへの対応として、気候風土適応型住宅のLCAデータづくり】の3つの活動を進めていきます。

Facebookに環境部会のグループがありますので、よろしければご参加ください」(綾部さん)

部会報告③:マーケティング部会

マーケティング部会の活動について宮内寿和さん(滋賀県)から報告がありました。

「マーケティング部会発足の理由は、会費を払っていただいている会員の皆さんへ何か還元できることはないかと考えてのことでした。仕事を拡げていくための仕掛けを考え勉強していく場にしていきたいです。また木の家ネット自体を『すごい団体だ』と思ってもらえるように知名度を上げるていき、みなさんへの信頼感や仕事に繋がるような活動をしていかなければならないなと考えています。

皮切りに会の窓口であるホームページのリニューアルを実施しました。インスタグラムとも連携しており、ハッシュタグ 「#木の家ネット」をつけて投稿していただくと、サイト上にも表示される仕組みになっています。家づくりだけに留まらず広く発信していってみてください。また木の家ネットのインスタグラムアカウント @kinoienet も開設し情報発信していますので、ぜひフォローしてください」(宮内さん)

各部会に興味のある方は奮ってご参加ください。

今年1月にリニューアルした木の家ネットのホームページについて岡野康史さん(コンテンツ・WEB担当)より説明がありました。

全体の概要説明に続き、最近実装された【ユーザーアカウントの操作方法】【ギャラリーページへの作品投稿方法】について、実際に操作をしながら解説があり、みなさんから質問も上がっていました。

総会に参加されていない方もおられますので、後日会員限定で動画配信します。

また、操作手順はこちらのリンクに載せています。初めて操作される方や、操作に迷われた方はご一読ください。また、木の家ネットのサイト内「会員向けページ」の「会員向けページ操作方法」ボタンからもアクセスできます。

古川保さん(熊本県)より、ぜひこの場を借りてお礼がしたいとのことで、ご登壇いただきました。

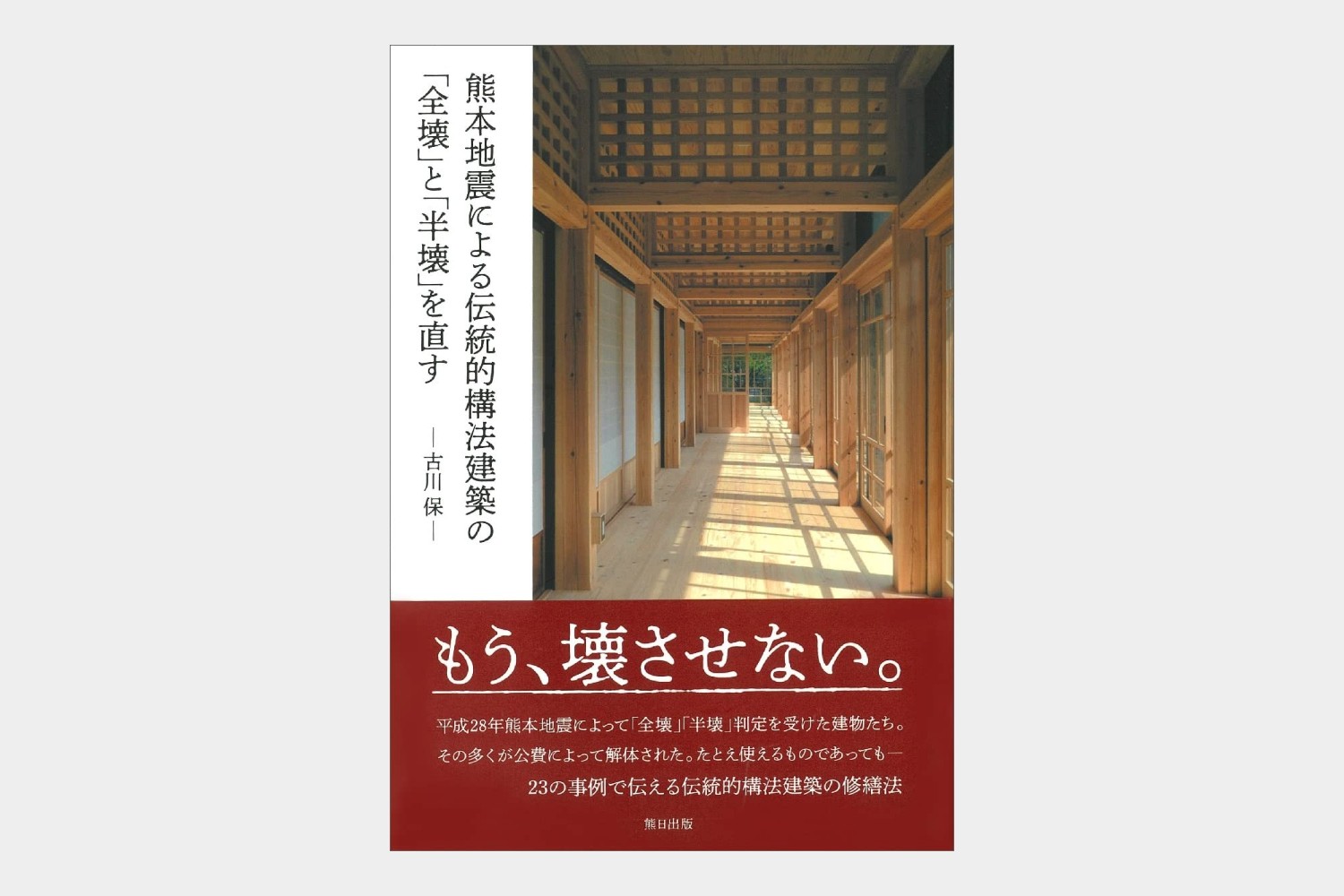

「熊本地震から6年が過ぎました。やっと自分の周りでも整理がついたところです。地震のあと延べ260名の方が応援に駆けつけてくれました。木の家ネットの会員の方も多数来ていただきました。また、多額の寄付もいただきました。本当にありがとうございました。

その皆さんに何かお返しをしたいと考え、修復した実績をもとに「熊本地震による伝統的構法建築の「全壊」と「半壊」を直す」という本を作り皆様にお送りしています。もし、協力いただいた方の中で『受け取っていないよ』とという方がいらっしゃいましたら、お声がけください」(古川さん)

最後に大江代表理事より閉会の挨拶がありました。

「伝統構法の技を伝承していくため、民間の住宅だけではなく、まずは公共建築に伝統構法の技術を取り入れて使用してもらえるようにできないかと考えています。その法制化のために関係者とロビー活動をしています。

また、各地で空き家問題になっている古民家を、災害時の仮設住宅に活用できないかという話も進めています。

今後ご協力していただくことも出てくるかと思いますので、その際はどうぞよろしくお願いします。

本日はありがとうございました」

総会が終わり夕刻より皆さんお待ちかねの懇親会が始まりました。

乾杯の音頭は、今回の淡路総会でご尽力いただいた植田俊彦さん(兵庫県)

皆さん、楽しんでいますね

締めの挨拶は、同じく淡路総会でご尽力いただいた藤田大さん(兵庫県)

3年ぶりの開催とあって、例年にも増して話に花が咲いているようでした。それぞれ貴重な時間となりました。この後は、真面目に(?)分科会に移ります。

今年の分科会は【① 製材は誰がやる?】【② 仕口】【③ 環境】【④ マーケティング】の4つのテーマに別れて議論を交わしました。

「国産の無垢材で家を建てたいと踏ん張っている仲間たちがいます。しかし製材所の廃業が相次ぎ、賃曳きも遠くまで行かないとできないという現状が増えていく中、簡易製材機“ウッドマイザー”の話を聞くことが増えてきました。

そこでウッドマイザーを導入している木の家メンバーへのアンケートをもとに、山・製材・大工・設計のメンバーが揃う絶好の機会の中で、林材ライターの赤堀さんのリードのもと、情報の整理を試みました。

結論としては、道具としては当たり前に長所も短所もあり、安易に手を出すと大変かもしれないが、うまく使えば木と楽しく遊べるアイテムになる。みんな、木が好きなんですね。」(金田さん)

「まず、現在、木造建築・石場建てが社会的に不利な状況に置かれている中、【伝統構法の設計法作成及び性能検証実験検討委員会】で続いている試験体による研究に、実務者の意見が取り入れられていないこと、研究結果が実務に活かされていないこと、研究の仕方を見直すべきではないかとの声が上がっていることについて議論しました。

皆さんの普段やられている仕口・接手についてや『この場合はどうなの?』といった踏み込んだ議論を長時間にわたり熱く語り合いました。

12月には仕口・接手実験検証部会を立ち上げる予定です。そこで出た意見をまとめ、国交省の伝統構法、仕口・接手検証委員会に上げたいと思いますので、皆さん奮ってご参加ください。

最終目標はEディフェンスでの実大実験!それぞれの大工の意見を試験体にして検証できるチャンスです!」(宮内さん)

「親方の愚痴大会になりましたが、経営のために自らが実践していることの情報を語る場となりました。例えば、新規雇用のための助成金を得るための労働時間の工夫と月給か日給月給かの選択。建築業界の慣習を変えて、週休二日制にしなければ、弟子も来なくなる。最近は、休憩時間に刃物を研ぐのではなく、休憩時間は休憩時間だと割り切っている。土曜日まで働かなくても所得が得られるような仕組みにしないと生き残れない。また、経営改善のための無担保、無保証人のマル経融資を受けて資金繰りをしていること。建築だけでなく、不動産投資をして、通常業務以外の収入を得て多角経営をすることなど。今後は、その具体的な方法について会員と共有していきたいということになりました」(大江さん)

「総会でも触れた【① 気候風土適応住宅の認定基準づくり】【②気候風土適応住宅の事例紹介を通しての普及啓発活動】【③気候風土適応型住宅のLCAでの評価を目標とした活動】に3つについての情報共有や意見交換を実施しました。活動の方向性や一歩踏み込んだ内容について意見交換できたことは大きな収穫でした。各参加者からのざっくばらんな意見も聞け、終始笑いの絶えない楽しい分科会でした」(綾部さん)

二日目は2つのコースに分かれて見学ツアーに出かけました。

淡路島ならでは建築様式や左官仕事、淡路島在住の会員の仕事ぶりなどに触れ、生でしか感じられない経験に皆さん大いに刺激を受けていたようです。それぞれのコースの様子をご紹介します。

植田俊彦さん・俊司さん(総合建築植田)のアテンドで淡路島ならでは建築様式や左官仕事などに触れるコースです。

野水瓦産業株式会社

淡路といえば玉ねぎも有名ですが、やはり外せないのが淡路瓦です。一般的な屋根瓦だけではなく、敷き瓦や壁面用のタイルなどさまざまな意匠の瓦を見学しました。事務所内には会員の植田俊彦さんが手がけた“水ごね”の左官仕事も。今だと平米10万円はくだらないとのこと。

設計士の和田洋子さんからは「壁面の瓦と水ごねの土壁が印象的でした。もっとお話を伺いたいです」との感想をいただきました。皆さんもそれぞれ質問したりサンプルを購入したり有意義な時間を過ごしました。

立派ななまこ壁の蔵

ノミズさんからほど近い蔵も案内していただきました。「こんな立派ななまこの漆喰は見たことない」と皆さん感嘆の言葉を発しながら、写真を撮るなどしていました。

伊弉諾神宮

伊弉諾(いざなぎ)神宮には、会員の藤田大さんが手がけられた“放生庵”と“制札”がある。仕口がどうなっているのか議論しながら見学。その仕事ぶりに唸っていました。

久住章氏の漆喰彫刻

久住章氏の左官技にため息が出るばかり。邸宅自体も見どころが満載で濃密な時間を過ごしました。

総合建築植田(植田俊彦さん俊司さん) 土壁の話

最後は植田さんに土壁にまつわる話を聞かせていただきました。予定の合うBコースの方々も加わり、見て触れて熱心に聞き入っていました。

植田さん、ありがとうございました。

藤田大さん(淡路工舎)のアテンドで、藤田さんの作業場やウッドマイザーの実演、手がけられたお寺などをめぐるコースです。 ※Bコースの写真は大江さん提供。

淡路工舎(藤田大さん)作業所見学

会員の藤田大さんの作業場に訪れた皆さん。

普段はなかなか見れない会員の技や道具を間近で見て、刺激を受けていました。

分科会でも話題に挙がったウッドマイザーを藤田さんに実演していただきました。

小川寺

2001年に藤田さんが鵤工舎で修行していた時に建てたお寺。

藤田さんはこのお寺を建てるために淡路に移住をしてきたそうです。

安乎岩戸信龍神社

近年手がけられた美しい仕事。知る人ぞ知るパワースポットで「龍の伝説」が残っています。

洞窟の中から鳥居に向かって外を見ると淡路島の形に見えるそう。確かに見えます。

福田寺

2014年の竣工。阪神淡路大震災で全壊した本堂を20年の歳月を経て再建されたそうです。

この写真のみ2020年取材時のものです

皆さん、細かいところまで見入っていました。

藤田さん、ありがとうございました。

3年ぶりに顔を合わせ、大いに情報交換やインプットできた2日間となりました。

ジョンさんからは今回の総会を通して

「皆さんと淡路島でお会い出来て非常に勉強になりました。我々の建設業界の特殊なところが益々理解を深めて、大工や設計士だけではなく、林業・製材所・木材店・WEBやマーケティング関係者・政治家など、さまざま専門家の協力とチームワークがないと大手メーカーに太刀打ちできない現代の事情と危機感を感じました。

今まで私は木の家ネットを通して弟子のことや経営のことでとても勉強にさせてもらいました。これからは、木の家ネット自体が団体としての力を発揮していくべきだと思います。木の家の可能性を一般の方に広く知ってもらい、伝統文化として守るためだけではなく、伝統建築の利点を社会にもっともっと伝えていくべきだと思います。

地球温暖化対策としても、人の健康のためにも、本当にいい家づくりであり、我々が人生をかけてやっていることなので、日本だけでなく海外にまで発信していけるようマーケティングなどにも力を入れていきたいです」

と熱いメッセージをいただきました。

やはりリアルで集まるのは有意義ですね。そして社会情勢を見ながら来年の開催場所の検討もしています。現地開催できることを願っています。また来年お会いしましょう!

ありがとうございました。

Bコースの写真:大江忍

日本政府は2020年10月に「2050年カーボンニュートラル」を目指すことを宣言しました。2021年4月には、2030年度の新たな温室効果ガス排出削減目標として、2013年度から46%削減することを目指し、さらに 50%の高みに向けて挑戦を続けるとの方針も示しました。この新たな削減目標は政府の中期目標として位置づけられ、国内のエネルギー需要の約3割、エネルギー起源 CO2 排出量の約1/3を占める建築物分野においても、省エネルギーの徹底を図ることが求められています。

そのような現状を踏まえ、環境について長年にわたり様々な活動をされてきた篠建築工房の篠節子さんに、脱炭素社会への道筋と気候風土適応住宅の寄与についてお話を伺いました。

・脱炭素推進協議会幹事会幹事

・行政庁認定指針検討SWG委員

・サステナブル建築物等先導事業評価委員

・東京建築士会環境委員会委員長

・日本建築学会伝統的木造の温熱環境と

省エネルギー特別研究委員会委員

・建築士会連合会環境部会副部会長

・JIA環境部会 伝統木造RU主査など

我が国の目指す脱炭素社会の実現は、持続可能な社会をつくる上で大事なことです。しかし、その実現には様々な多くの課題があることも事実です。

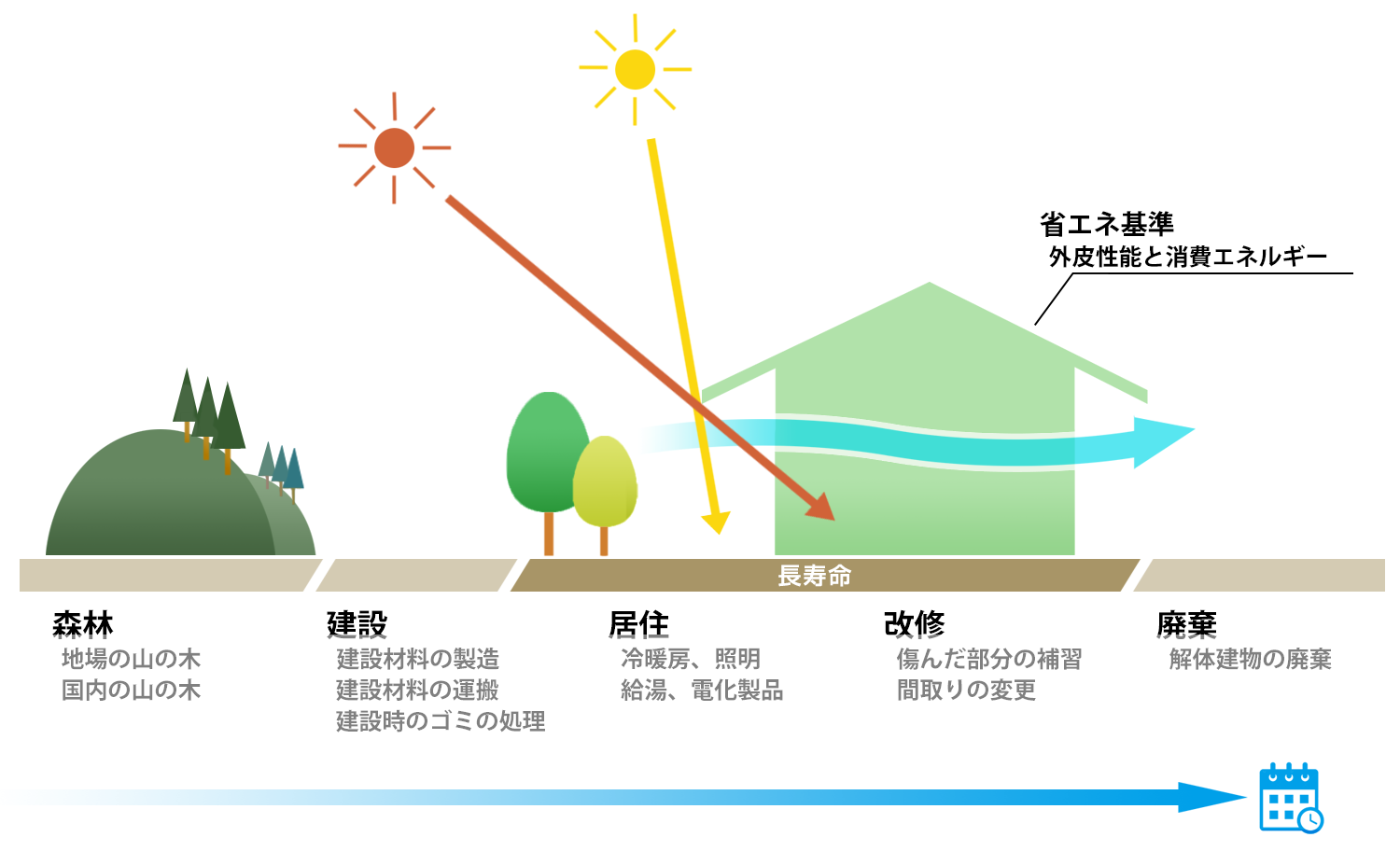

現在は建物の断熱性能と暮らしにおけるエネルギー消費量について、決められた省エネ基準への適合について建築士から建築主に対し説明をする「説明義務制度」が施行されており、2025年には、戸建住宅などの小規模な住宅においても省エネ基準への適合義務化が予定されています。

一方で、地域の気候及び風土に応じた伝統的木造住宅などを気候風土適応住宅として定義し、外皮基準の規定を適用しないことと、一次エネルギー消費基準についての緩和措置が設けられています。現時点ではあくまで特例としての取り扱いであり、それらの住宅が持つ様々な特徴を本質的に評価するという仕組みにはなっていません。関係する告示第786号には気候風土適応住宅として認定されるための一部の仕様が規定されており、2021年3月にはその告示内容を含む解説書が発行されています。

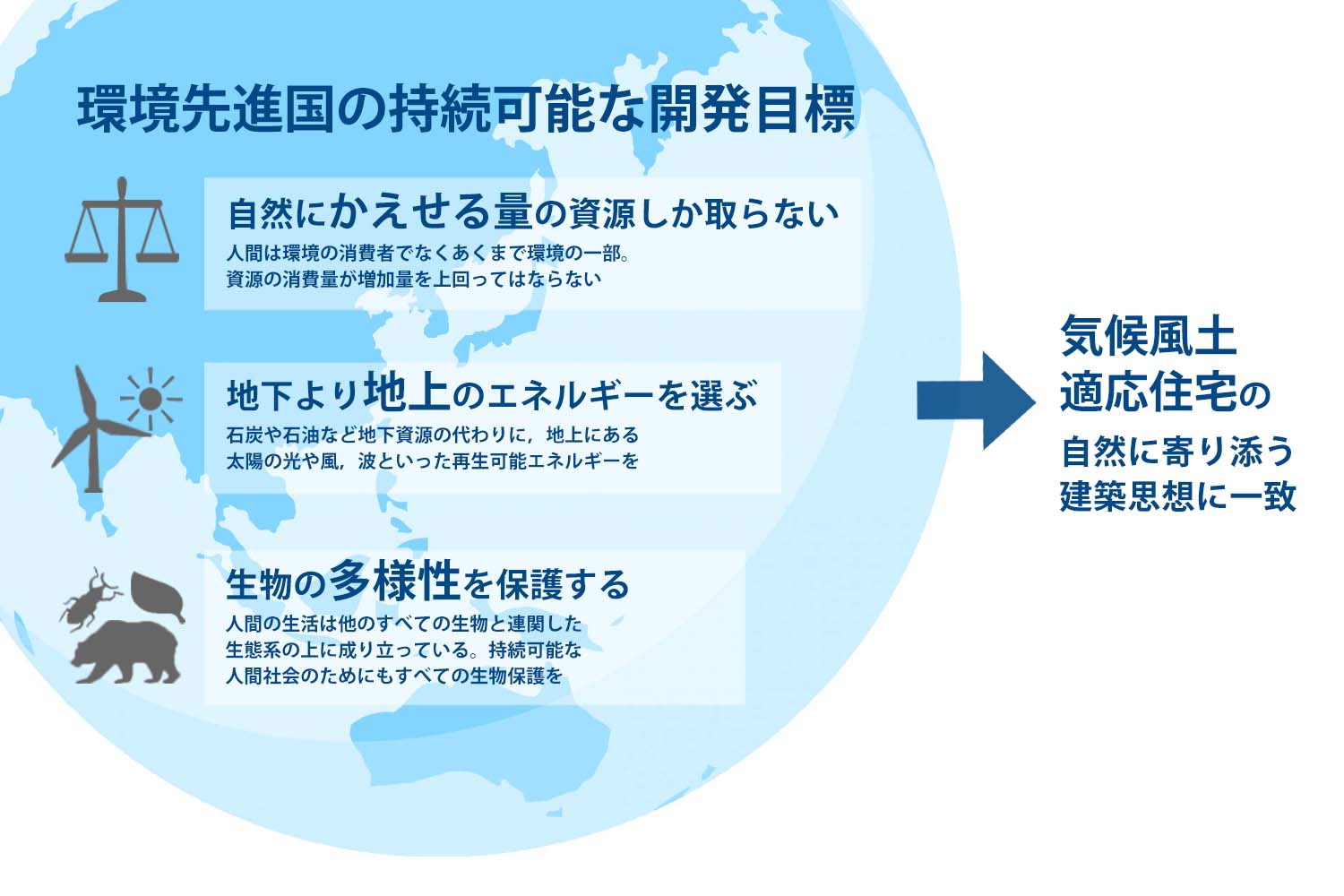

脱炭素社会の実現のためにはカーボンニュートラルの視点で考えることが有効です。多様な手法を用い温室効果ガスの発生を抑制するとともに、温室効果ガスの貯蔵能力を有する木材の利用拡大を図り、吸収源である森林の健全な育成を継続かつ並行して行うことが必要です。カーボンニュートラルを最もシンプルかつ確実に実現する道筋として、次の三つの持続可能な開発の目標に沿ったものが考えられます。

「自然にかえせる量の資源しか取らない」「地下より地上のエネルギーを選ぶ」「生物の多様性を保護する」

このような目標は正に日本で脈々と続いてきた気候風土に応じた住宅、また今後も継承すべき気候風土適応住宅の自然に寄り添う建築的な考えに一致しています。

3つの持続可能な開発の目標

気候風土適応住宅は、日本の地域の文化を守り、地場の山の木(大都会では国産の山の木)の利用から建設段階での建設材料の運搬、建設資材の製造、木材の乾燥、建設時の廃棄物処理、居住段階における住まい手の暮らし方、長寿命化を目的とした住まいの改修、そして居住後の解体時の廃棄までを含むライフサイクル全体に渡って環境負荷低減に効果的であり、極力温室効果ガスの削減を実践している住宅です。

山から、長い居住期間を経たのちの、解体までのLCAの図

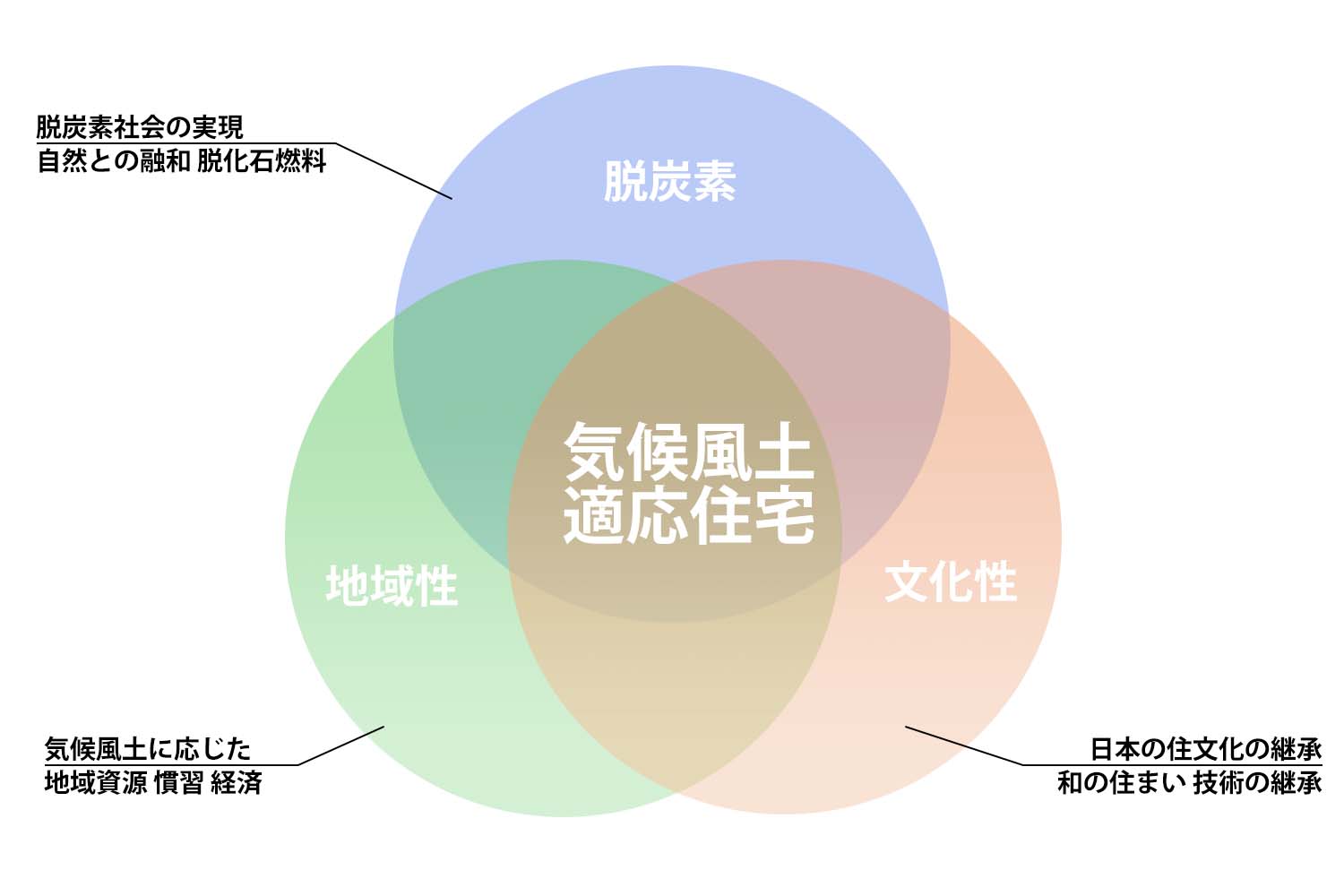

住宅を脱化石燃料と地域の文化の視点で捉え、「脱炭素」「地域性」「日本の文化」という観点から、材料や工法を分類すると、気候風土適応住宅に備わる特徴が脱炭素社会に様々に寄与できることがわかります。

3つの観点で捉えた気候風土適応住宅

気候風土適応住宅の特徴である、地域資源を用い、資源を活かす工法を採用することは、本質的な脱炭素へ向かう重要な手法となります。

地域に根ざした工法として気候風土適応住宅は、生産から廃棄に至るまで地域での環境負荷を抑え、地域文化の継承に寄与しながら、地域経済の持続に貢献します。

環境負荷から考える材料と工法

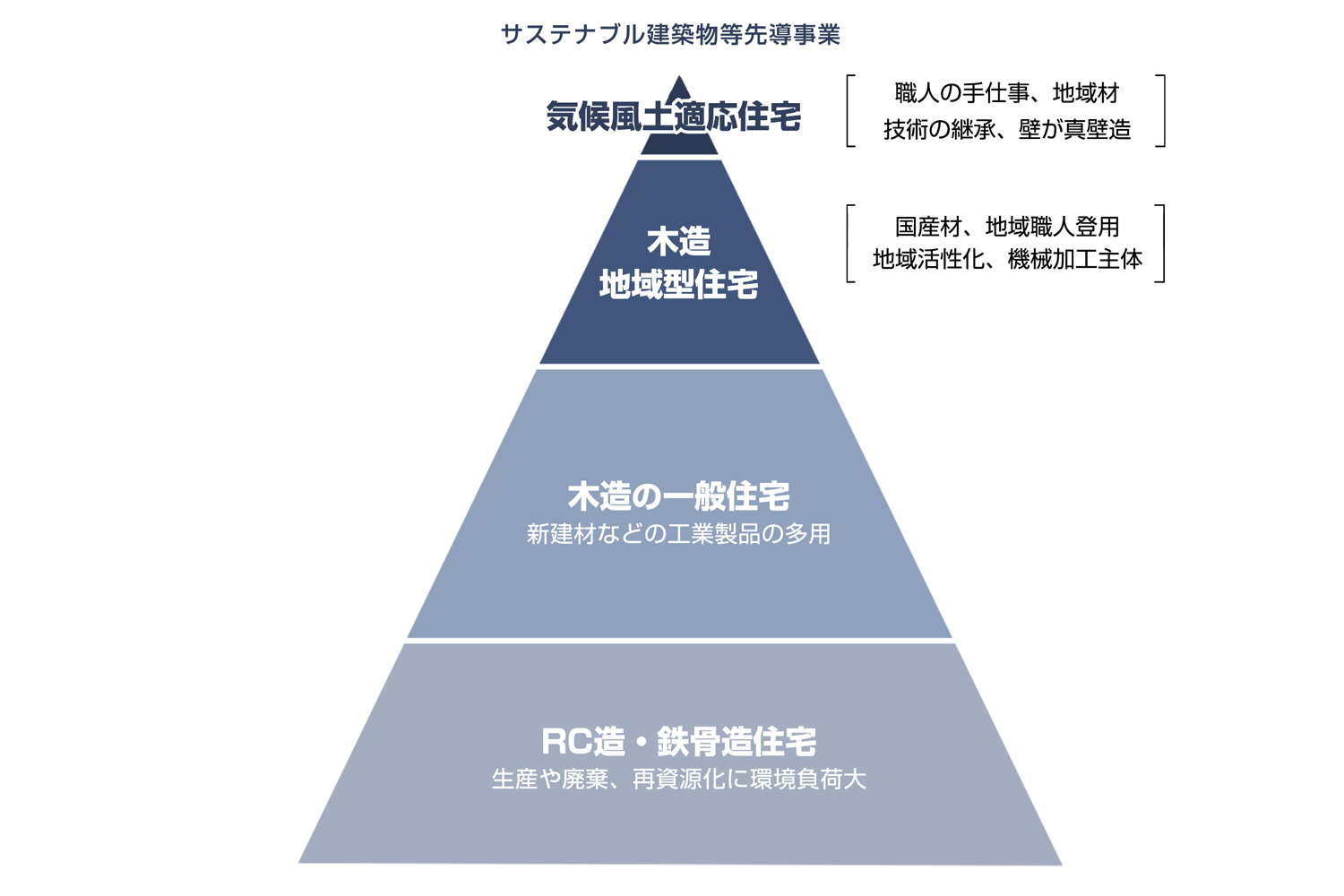

3つの観点、使用する材料や工法の視点から判断すると、気候風土適応住宅は脱炭素社会にふさわしい住宅といえます。三角形の上に行くほど地上の材料が増え、気候風土に適応した要素が多くなり、同時に建築的な環境負荷が減少します。

この図は公的なものではなく、建築士会連合会環境部会にて2021年11月以降に共有化された気候風土適応住宅の位置付けと継承とともに地域型住宅という名のもとにカーボンニュートラルに近づく住宅として考えたものです。

化石燃料に過多に頼らず地上のものである自然素材で造り、日本の各地の文化に沿って地域性を取り入れた気候風土適応住宅は、持続可能な脱炭素社会にふさわしい住宅と考えられることがお分かりになっていただけると思います。

動画では、気候風土適応住宅の特徴や関連事項、気候風土に応じた要素を用いた保育園の事例についてお話ししています。子どもの頃の原体験を通じ、気候風土適応住宅を知るきっかけになることを願っています。

収録:2021年11月

世の中には色々な住宅がありますが、脱炭素や地域性、日本の文化といった視点で考えた時に「三角形のピラミッドの図」を使って説明すると、それぞれの住宅の違いが理解しやすいと私は考えています。

ピラミッドの図の上の狭い部分は「気候風土適応住宅」です。そのすぐ下に「地域型住宅」、さらにその下に在来木造の一般の住宅があり、一番下の広く大きな部分には「RC造」や「鉄骨造」の住宅があります。

この図は、あくまでもこれは私の考えで、公的に国が言っているものではありません

「気候風土適応住宅」の場合、構造材が地元の材料で大工の手刻みで、建具なども職人の技術でつくることが多いですね。室内側の壁が真壁であることが多いのも特徴の一つです。

国が主導して行っている「サステナブル建築物等先導事業」では、「気候風土適応住宅」のお手本になるような質の優れた住宅が建てられるよう、支援しています。

2021年の4月から始まった「建築主への建築士からの説明義務制度」ですが、おそらくこれが2025年からは適合義務化となります。「気候風土適応住宅」というのは、省エネ性能だけではなく、省エネに値するような素晴らしいものたくさん兼ね備えているものだと位置付けられています

建築物省エネ法告示786号の一項による認定だけでは建てられないものもあるでしょう。ですから地域独自の基準である二項を使って、その地域らしいものをつくっていくことが大事になります。

なかなか二項の地域独自の基準づくりをすることまでできない場合もあるでしょう。しかし、それぞれの地域において「国産材を使う」とか「地域の職人がつくる」ということをしていくことによって、その地域も活性化していくはずです。

「気候風土適応住宅」が扱うのは、自然素材であって地上のものです。日本の文化を継承し、地域性を備えたものですから、脱炭素社会において相応しい住宅ということになります。

「気候風土適応住宅」を増やすためには、若い職人を私たちが育てていくことが大切です。それと、これから住宅をつくろうと思う方に、「気候風土適応住宅」の良さを分かっていただくことも重要です。

「伝統そのものではなく、ちょっと違うデザインがいいわ」という方には、地域の大手工務店がつくる「地域型住宅」を検討していただくのが良いと思っています。

告示第786号の1項では気候風土適応住宅に備わる要素の全国統一の仕様を定めており、2項では各地域の気候風土に沿って所管行政庁が基準を設定します。それぞれの地域における気候・風土・文化を踏まえた工夫の活用により、優れた居住環境の確保を図る伝統的構法による住まいづくりの重要性の観点から、地域の所管行政庁が2項の基準を作る仕組みです。2025年の適合義務化は目前に迫っており、全国で2項の基準づくりが急がれていますが、国の施策であるにも関わらず2項の基準づくりは進んでいません。告示786号の1項ができ、「気候風土適応住宅」の解説が発表されたことでかえってそれまで実務者の基準づくりへの提案に対応していた行政庁が独自の基準づくりに消極的になったというのが実情です。

国交省の発表資料では気候風土適応住宅における所管行政庁の取り組み状況として、「4行政庁が令和3年4月より独自基準の運用を開始」と紹介されていますが、熊本県が独自の基準を作り、熊本県に4つの所管行政庁があるということです。所管行政庁は全国に451あります。関東地方では、埼玉県内に43の特定行政庁があります。埼玉建築士会は「彩の国気候風土適応住宅の要件案」を一昨年の8月末に県へ提出しました。何度も打合せや調整をしていますが要件策定には至っていません。そこに、国の脱炭素社会への実現のため2025年には省エネ基準の「義務化」が行われることから、県も要件策定に向けて庁内での検討を進め、実務者との意見交換をしているところです。また、所管行政庁を34持つ東京では、東京建築士会の環境委員会の中に気候風土WGを立ち上げ3年間にわたり東京の気候風土について活動をしています。この活動を元に東京都に気候風土適応住宅についての意見交換を申し込んでいますが、まだその機会を持てていません。

実際、全国451の所管行政庁全てが各々に基準づくりをするというのは現実的ではありません。各都道府県が管轄内の所管行政庁を束ねて気候風土適応住宅の基準作りの策定をしていただくのが望ましく、そのために国としても促進をしていただくことが必要です。一方で行政職員の方々は、解説書を読んでいるとしても気候風土適応住宅についての専門家ではありません。よって基準づくりにはそれぞれの地域の実務者や関係団体がその地域の気候と風土に適した住宅の知恵を出した議論の上に行政への協力と連携をすすめていく道筋が必要と考えます。促進を図るための第一ステップとして、都道府県・所管行政庁の職員に向けた気候風土適応住宅の理解を深めるための講習会、見学会等の開催について建築士会や関係団体が協力組織となり企画・提案を行い、その支援を国として国交省に前向きにご検討していただくことを希望します。

次回の気候風土適応住宅特集コンテンツでは、気候風土適応住宅に備わる要素と会員事例の紹介を予定しています。

2021年10月30日(土)にオンラインで開催された職人がつくる木の家ネットの総会の様子をレポートします。

本来であれば、年に一度、全国各地より会員の皆さんにお集まりいただき、大ホールでの報告会・フォーラム・懇親会・オプショナルツアーでの貴重な建造物の視察など、2日間に渡って開催しています。今年も昨年に引き続き、新型コロナウイルス感染症の拡散防止の観点から、Zoomを使っての「オンライン総会」となりました。昨年よりオンラインミーティングが一般的になったこともあり、大きなトラブルもなく多くの会員の皆さんが事務所や現場、自宅などから参加しました。

時間軸に沿って写真を交えながらご紹介していきます。

目次

●開会宣言・代表挨拶

持留ヨハナさんを偲んで

●新入会員自己紹介

●事業報告

①HPコンテンツ

②木構造部会

③マーケティング部会

④オンライン勉強会

●大工経営塾/見積部会 事業報告

●新ホームページの概要

●熊本 気候風土適応住宅 活動報告

●分科会

分科会①「気候風土適応住宅/環境部会」

分科会②「マーケティング部会」

分科会③「伝統建築の未来 後藤先生のお話をうけて」

●分科会まとめ・閉会挨拶・来期総会案内

昨年に引き続き、コロナ禍においてオンラインでの開催になってしまったことを非常に残念に思っています。オンラインなりの可能な範囲での様々な活動を行なった年でした。来年こそは本来の開催地である淡路島でみなさんとお会いしたいですと、挨拶がありました。

また今年8月にお亡くなりになった前事務局の持留ヨハナさんへのお悔やみの言葉がありました。

今年8月にお亡くなりになった前事務局の持留ヨハナさんを偲び、木の家ネットの立ち上げから一般社団法人になる直前まで、ヨハナさんと二人三脚で本会を支えてきていただいた夫の持留和也さんからお話がありました。

今年は新たに8名の方が入会されました。それぞれに自己紹介をしていただきました。

橋本 洋一さん(プロフィールページ)

大分県で設計施工をやっています。手刻みで建てています。今度、気候風土適応住宅を建てていく中で、木の家ネットのみなさんと活動していきたいなと思い参加させてもらいました。よろしくお願いします。

柚山 一利さん(プロフィールページ)

愛媛県新浜市で木造建築の構造の設計をしています。住宅やお寺などの耐震診断もやっています。どうぞよろしくお願いします。

齊藤 基彦さん(プロフィールページ)

東京都で工務店をやっています。伝統建築などの経験はありませんが、その素晴らしさをもっと勉強したいと思い参加させていただきました。よろしくお願いします。

村上 聡さん

埼玉県所沢市で工務店をやっています。東京と山を繋ぎ地元の木を使えるような仕事をしています。若い世代のつくり手たちのためにも、もっと木に触れることのできる環境をつくっていきたいと思っています。よろしくお願いします。

篠 節子さん(プロフィールページ)

東京都で設計事務所をやっています。独立当初から環境のことを考えた建築をつくっていきたいと思っています。伝統的な木造住宅・気候風土適応住宅を会員のみなさんと日本各地につくっていきたいです。どうぞよろしくお願いします。

都合により当日参加できなかった3名はパネルでの紹介となりました。プロフィールページをチェックしてみてください。

新入会員プロフィールページ

◎唐木 俊さん(東京都)

◎新堂 豊さん(神奈川県)

◎田中 孝佳さん(東京都)

次は、一年間の各事業報告です。

【事業報告①:HPコンテンツ】

今年度は特集コンテンツ2本と、会員紹介コンテンツ11名分の発信を行いました。

【事業報告②:木構造部会】

2020/11/1より6/22日まで全15回の「木構造部会」を会員の岩波正さん(滋賀県)を講師として開催しました。

昨年の限界耐力計算法の勉強会の続編として開催したもので、許容応力度設計や限界耐力計算法のおさらいをした上で、例題に取り組んだり、参加者からの質疑に答える形で実施しました。

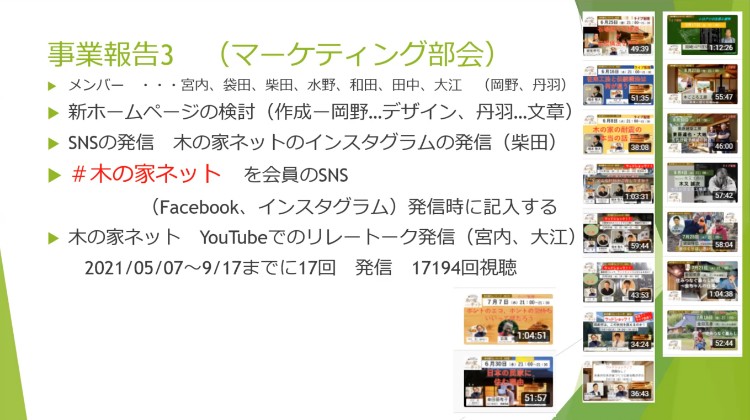

【事業報告③:マーケティング部会】

今年度、新たにマーケティング部会を発足し、宮内寿和さんを中心に7名の会員とコンテンツ制作の2名を加えた9名で、SNSの発信・活用と新ホームページの検討を重ねてきました。

木の家ネットのインスタグラムアカウント @kinoienet を開設し情報発信を始めました。会員の皆さんも是非ハッシュタグ 「#木の家ネット」をつけて家づくりだけに留まらず広く発信していっていただきたいです。

また、5月からYouTubeにてリレートークをライブ配信する試みも始めました。「ウッドショック」のことを取り上げたの発端に、大江さん・宮内さんが聞き手となり毎回各方面のゲストをお招きして進めています。9月までで17回発信し視聴数は17194回になっています。これからも引き続き配信していきます。

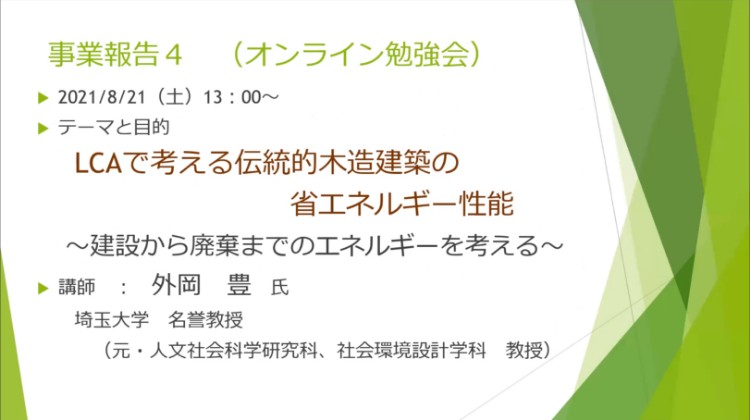

【事業報告④:オンライン勉強会】

8/21、外岡豊氏(埼玉大学名誉教授)講師にお迎えし「LCAで考える伝統的木造建築の省エネルギー性能 〜建築から廃棄までのエネルギーを考える〜」というテーマで初めてのウェビナーを開催しました。

「大工経営塾/見積部会」について金田克彦さん(京都府)・水野友洋さん(岐阜県)より報告がありました。詳しい報告会は興味のある方に向けて来年初めに開催する予定ですが、見積部会の目的・方向性・運用例のさわりの部分について発表していただきました。

「一見難しそうな内容ですが、素敵な仲間に恵まれ、単純な計算で使えそうなものができつつあります。年明けに開催予定の発表会では、経営にまつわる講演会も行おうと考えていますので、奮ってご参加ください」(金田さん)

今後リニューアル予定の、木の家ネットのホームページの概要について岡野さん(コンテンツ担当)より進捗状況の報告がありました。

昨年に引き続き、古川さんより熊本での気候風土適応住宅の活動についての報告がありました。まず、欧米諸国との家庭でのエネルギー消費量の比較に触れ、はたして日本は本当に省エネ後進国なのか、また国内でも暖房器具の使用状況が地域で差があるので、ひとまとめでは語れないのではないか。そして伝統的構法の家・気候風土適応住宅こそが、生産・廃棄等を含めれば最高のエコハウスなのではないか。とのお話をしていただきました。

休憩を挟んで恒例の分科会を開催しました。今回は【①気候風土適応住宅/環境部会】【②マーケティング部会】【③伝統建築の未来 後藤先生のお話をうけて】の3つテーマのミーティングルームに別れ、熱い議論を交わしました。

【①気候風土適応住宅/環境部会】

2025年の建築物省エネ法基準義務化、2050年のカーボンニュートラル達成を視野に社会が動いています。高気密高断熱一辺倒の省エネ手法に多様性を持たせるため、今年度より木の家ネットで「環境部会」を立ち上げることになりました。環境部会では、木の家に相当しい省エネ手法の評価方法の確立を目指しているという旨のお話を綾部さんよりしていただき、意見交換を交わしました。

【②マーケティング部会】

リーダーの宮内さん(滋賀県)を中心に「マーケティングの本質とは」「目標・目的・戦略・戦術」など、資料と例題を交えて、参加者全員でマーケティングの勉強をしました。最後に「我々が建築のプロフェッショナルであるということをきちんと発信していくべきだろう。そのためには会の目標・目的・戦略・戦術を明確にする必要がある」とまとめました。

マーケティング部会からのお願い:木の家ネットYouTubeチャンネルに登録をお願いします。現在500人ほどの登録がありますが、1000人を越すと収益化など、できることも増えますので、あと500人の登録を直近の目標にしています。

【③伝統建築の未来 後藤先生のお話をうけて】

総会と同日開催されたウェビナー「伝統技術・技能を広めていくために/伝統を未来につなげる会 後藤治会長からの話題提供」をうけ、登壇いただいた後藤先生にもご参加いただき、議論を交わしました。ウェビナーでは、後藤先生から「公共建築に匠の技を」「防災対策としての地域の伝統家屋の空家利用」という提案をしていただいており、参加者からは「まずは木の家の需要を作らなければ、職人の担い手も増えないし育たない。とてもためになるお話をありがとうございました」「伝統構法の家は、新築もリフォームも同じ職人さんができるということを強く発信していきたい」などの感想が聞かれました。

各分科会のまとめの発表をはさみ、最後に丹羽明人さんから閉会の挨拶がありました。

「今年は昨年に引き続き2回目のネット総会となりましたが、充実した内容の会になったと思います。2001年に始まった木の家ネットはちょうど20年を迎えました。振り返ると、木の家をつくっている仲間にとって色々な社会問題や環境問題がありました。我々はその都度、積極的に様々な対応や情報発信をしてきた会ですが、今日も世の中は変わり続けており、これからも変化に対応し続けていかなければならないなと感じています」

「近年は自主的に様々な分科会も生まれ活発に活動しています。またホームページのリニューアルも控えており、より活発な情報発信の場になる予定です。木の家ネットの会員のみなさんは意識の高い方ばかりです。それが全国各地にいるということが最大の特徴であり強みだと思います。みなさん、是非、自分が情報を発信する側なんだという意識を持って、より主体的に参加していただき、さらに活発な情報交換・情報発信をできる会にしていきましょう」

オンラインでこれだけの検討や議論が行える会です。直接顔を合わせることができれば、さらに充実した総会になることでしょう。来年こそ淡路島でお会いしましょう!

取材・執筆・写真:岡野康史 (OKAY DESIGNING)

2020年11月1日(日)に開催された職人がつくる木の家ネットの総会の様子をレポートします。

本来であれば、年に一度、全国各地より会員の皆さんにお集まりいただき、大ホールでの報告会・フォーラム・懇親会・オプショナルツアーでの貴重な建造物の視察など、2日間に渡って開催しています。しかし今年はご存知の通り新型コロナウイルス感染症の影響下にあり、開催方法の変更を余儀なくされ、一般社団法人として第二回目となる今回の総会は、Zoomを使っての「オンライン総会」となりました。40名以上の会員の皆さんが事務所や現場、自宅などから参加しました。

時間軸に沿って写真を交えながらご紹介していきます。

目次

●開会宣言・代表挨拶

●自己紹介(新入会員・新運営委員・新事務局)

●事業報告

大工経営塾/見積部会

その他講習・勉強会(民法改正講習/気候風土適応住宅講習/京大勉強会/限界力計算勉強会

●「伝統建築工匠の技」ユネスコ登録活動報告

●気候風土適応住宅/SDGs の取り組みについて

●熊本マニュアル活動報告

●分科会

分科会①「気候風土適応住宅/SDGs」

分科会②「既存伝統的建物の耐震診断の諸問題について」

分科会③「熊本マニュアル」

分科会④「職人と伝統の伝承」

●分科会まとめ・閉会挨拶・来期総会案内

コロナ禍において会員紹介コンテンツの取材が一部オンラインで行わざるを得なくなった旨や、今後建築業界が受けるであろう影響を鑑みて、今ある仕事を大事にしながら共に乗り越えて行きましょうといった挨拶がありました。

今年は新たに3名の方が入会されました。まずは新入会員の兼定 裕嗣さん(岐阜県)さんの自己紹介から。

兼定さん:「手加工での家づくり、伝統技術を引き継いでゆくことを大切に仕事をしています。会員の皆さんと情報交換をしながらレベルアップを図りたいと思っています」

福島 教仁さん(埼玉県)、清水 裕且さん(徳島県)のお二方も今期より入会されました。当日は都合により参加できなかったためパネルでの紹介となりました。ご両名についてはプロフィールページをチェックしてみてください。

新入会員プロフィールページ

>>兼定 裕嗣さん >福島 教仁さん >清水 裕且さん

次に、7月より事務局を引き継いだ中田京子さん(岡山県)のご紹介。

中田さん:「会員の皆さんの情熱を持って仕事をされていて、刺激を受けながら携われることにありがたく思っています。木の家ネットの事を多くの人に知ってもらいたいです。皆さんのお役に立てるように頑張って行きますので、よろしくお願いします。」

また、賛助会員として森田 康司さん(秋田県)も今期より入会されました。

続きまして、一年間の各事業報告に移りました。

【大工経営塾/見積部会】

まずは「大工経営塾/見積部会」について金田克彦さん(京都府)より報告がありました。

大工もこれからは経営のこともしっかり考えていかなければいけないので一緒に考えていこう」という趣旨で4年前から活動しているのが大工経営塾です。さらに一歩踏み込んで、伝統構法などの木組みで家づくりをする際の見積もりの考え方に統一性を持たせて活用できるデータを作っていこうというのが見積部会になります。

金田さん:「木工事と左官工事がなかなかデータもなく分かりにくいので、そこに重点を置いて勉強会を開いています」と近況を報告してくれました。

【その他講習・勉強会】

今年度は、大工経営塾として京都大学勉強会・気候風土適応住宅講習・民法改正講習・限界耐力計算勉強会が開かれ、会員の皆さんが熱心に参加されました。それぞれの集まりについて大江代表理事より報告がありました

京都大学勉強会では、講師に藤井義久先生、補助講師に安田哲也先生をお招きし、「山と木材など木の家を取り巻く環境が変化して行く中で、伝統的な技術を持った人たちがどうやって生きていくのか」などをテーマに講演が開催されました。

気候風土適応住宅講習では、木の家ネット会員の高橋昌巳さん(つくり手リストはこちら)に講師なっていただき、気候風土適応型住宅の申請ポイントを伝授していただきました。かなり具体的な話をしていただき、申請を検討中の方にとっては参考になったのではないでしょうか。

民法改正講習では、建築関係の法律に詳しく各所で引っ張りだこの弁護士、秋野卓生先生を講師にお招きし、契約書・契約約款の作り方や民法改正のポイントの説明をしていただき、かなり勉強になったかと思います。今後の展開として、会員の皆さんが使える木の家ネット独自の契約約款を作りたいなと考えています。秋野先生や会員の皆さんのお力を借りながら進めていきたいと考えています。

コロナウイルスの影響が出始める前の開催でしたので、居酒屋での様子が写っています。今見返すとこの1年で世の中がガラッと変わってしまったんだなと実感します。来年の総会の頃には日常が戻ってきている事を期待しています。

講師の岩波さん、参加された方々からのコメントもいただきました。

限界耐力計算勉強会では、木の家ネット会員の岩波正さん(つくり手リストはこちら)に講師になっていただきました。6月から9月にかけて全7回の連続講座となりました。難しいのではないかと敬遠されがちな限界耐力計算ですが、多い時には70名を超える方々に熱心に参加していただきました。次の展開としまして、木構造計算の初歩から始める「木構造の勉強会」を開催していきます。

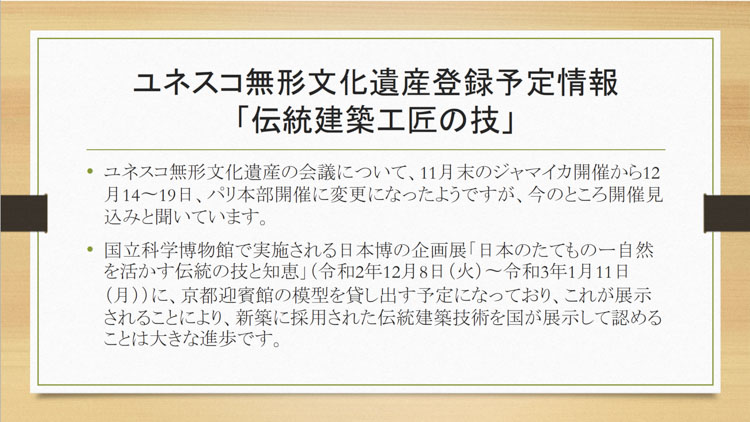

【「伝統建築工匠の技」ユネスコ登録活動報告】

ユネスコ無形文化遺産への登録を目指し活動をしている【伝統建築工匠の技】の近況報告を行いました。

また国立科学博物館にて、2020年12月8日(火)~2021年1月11日(月・祝)に開催予定の【日本のたてもの -自然素材を活かす伝統の技と知恵】に、京都迎賓館の模型が展示される予定になっています。“新築に採用された伝統建築技術”が国に認められ展示されることになりますので、大きな前進と言えるものです。

【気候風土適応住宅/SDGs の取り組みについて】

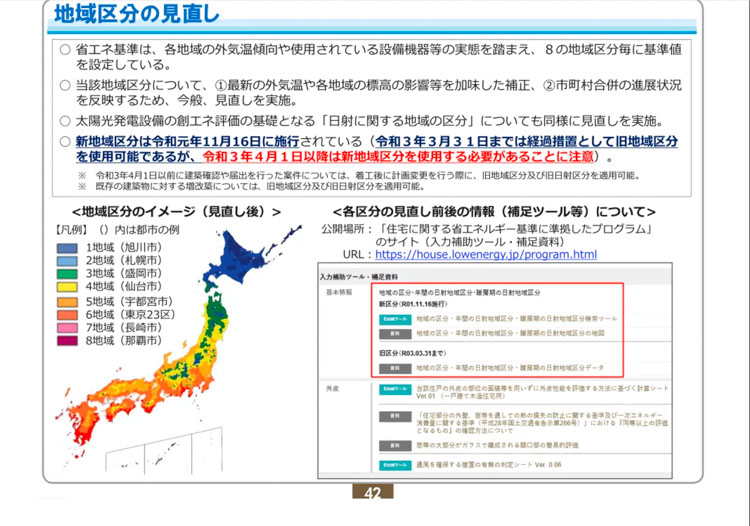

来年2021年4月より施行される改正建築物省エネ法、及び気候風土適応住宅の場合の省エネ基準やガイドラインなどについて綾部孝司さんよりお話がありました。

行政庁に対して私たち自身が語りかけていかなければならないこと。曖昧な言葉の定義をはっきりしていく必要があること。また、SDGsの観点からは気候風土適応住宅には優れているポイントが備わっているので、それを武器にプレゼンテーションしていくのがいいのではないか。といった内容をお話していただきました。

【熊本マニュアル活動報告】

次に古川保さんより「熊本マニュアル活動報告」として今年2月に熊本県で策定された「くまもと型伝統構法を用いた木造建築物設計指針」の説明をしていただきました。

同マニュアルは、伝統構法の木造建築物の設計方法について、構造計算が比較的容易にできるようになり、木造伝統構法の技術を発揮できるフィールドをより広め、伝統技術の継承、地産地消による地域産業の活性化、安全で質の高い木造伝統構法建築物の供給促進を図ることを目的としています。

休憩を挟んで恒例の分科会を開催しました。今回は【①気候風土適応住宅/SDGs】【②既存伝統的建物の耐震診断の諸問題について】【③熊本マニュアル】【④職人と技術の伝承】の4つテーマのミーティングルームに別れ、熱い議論を交わしました。

【①気候風土適応住宅/SDGs】

事業報告で触れた内容について、引き続き綾部さんに詳しく解説していただき、参加者の皆さんからも質問や意見が飛び交いました。篠節子さんからは「自分で計算できるようになってください。そうしないと何も言えなくなってしまいます。」と鋭いコメントも。

【②既存伝統的建物の耐震診断の諸問題について】

限界耐力計算勉強会と同じく岩波さんに講師になっていただきました。「難しいと思われがちですが、構造計算も頑張ってみようという設計者は是非やって欲しい」「きっちり計算できる人があちこちで増えていかない行政に対して発言することは難しいので、みんなで動いていこう」など力強いメッセージは発せられていました。

【③熊本マニュアル】

前半の活動報告に引き続き、古川さんに熊本マニュアルについてさらに踏み込んで説明をしていただきました。参加者の皆さんからは質問が相次ぎ理解が深まったことと思われます。「大工さんが今までつくってきた建物を普通に大工さんでも建てられるようにするのが目的だと聞いて感動しました」という感想が聞かれました。

【④職人と伝統の伝承】

「職人と技術の伝承」では剣持大輔さんが音頭を取りながら、誰かが発表するという形ではなく、参加者の皆さんがディスカッションする形で熱い議論が繰り広げられました。「試しに毎週土曜日を休みにしてみたら、効率が落ちるようなことは全くなかった」「コロナ渦において人手が余るようなことがあれば、木の家ネット内で声を掛け合って忙しい現場に出張していくようなネットワーク体制があってもいい」など、今の時代を象徴するような働き方の変化についての声が聞かれました。

各分科会のまとめを発表した後、全員カメラをオンにして記念撮影。離れていても一体感を感じることのできた瞬間でした。

そして最後に杉岡世邦さんから閉会の挨拶がありました。

「今年はイレギュラーでこのような形での開催となりましたが、このような場を持つことができて非常によかったなと思っています。来年は淡路島でお会いできればなと思っています。本当に今日はお疲れ様でした。ありがとうございました。」

今年の経験を、様々な形で日々の仕事や、木の家ネットの活動に生かしていけば、来年はさらに素晴らしい報告や議論のできる総会が開催できることでしょう。次回こそ淡路島でお会いしましょう!

取材・執筆・写真:岡野康史 (OKAY DESIGNING)

木の家ネットのつくり手は、無垢の木を使って、地域の気候風土に適応した家づくりをしています。どのような素材を選び、どう使うのか、何を大切にして家づくりをするのか。そのひとつひとつの問いと向き合い「自分さえ、今さえよければ」とか「経済効率至上」ではなく、自然との共生、資源や経済の地域内循環、長寿命の家づくり、環境の持続可能性などにつながる選択を、する姿勢は、昨今注目されているSDGsの考え方と重なる部分がたくさんあります。今回の特集では、木の家づくりとSDGsについて埼玉県川越市で綾部工務店を営み、主に木組み・土壁・石場建ての家づくりを手がけている綾部孝司さんに語っていただきました。ビデオを収録したのは、綾部工務店で設計施工した「雑木の庭に建つ石場建ての家」。(一社)環境共生住宅推進協議会で毎年実施する「サスティナブル先導事業(気候風土適応型)」の平成28年度の採択事例にもなっている「気候風土適応住宅」です。

職人がつくる木の家ネットの運営委員であると同時に、「木の家ネット・埼玉」の中心メンバーのひとりとして「くむんだー」による木育活動や、埼玉県建築士会との恊働による埼玉県における気候風土適応住宅の基準づくりのための特定行政庁や県へのはたらきかけなども積極的に行なっている綾部さんは、早くから国連が提唱するSDGsに注目してきました。「環境負荷を少なく、自然の恵みを活かし、次世代にもつながる家づくり。ふだんから考え、実践していることが、SDGsで掲げている目標の達成にも寄与している。あたりまえにやってきたことの意義を再認識し、その意義を意識的に発信していくことが、大事」というメッセージを肉声で伝えるために、映像で出演してくださいました。

SDGs(Sustainable Development Goals 持続可能な開発目標)とは、持続可能な世界をつくっていくために考えられた17の目標です。2015年9月「国連持続可能な開発サミット」において「我々の世界を変革する:持続可能な開発のための 2030 アジェンダ」がで全会一致で採決されました。

「誰一人取り残さない no one will be left behind」という理念のもと、今の世界に蔓延している貧困や格差、環境問題などを、世界中の人がそれぞれの立場で解決していこう、という全世界共通の目標です。それは、環境にダメージを与える、社会的な格差をつくるような経済行為はしてはいけないというストッパーともなるものです。

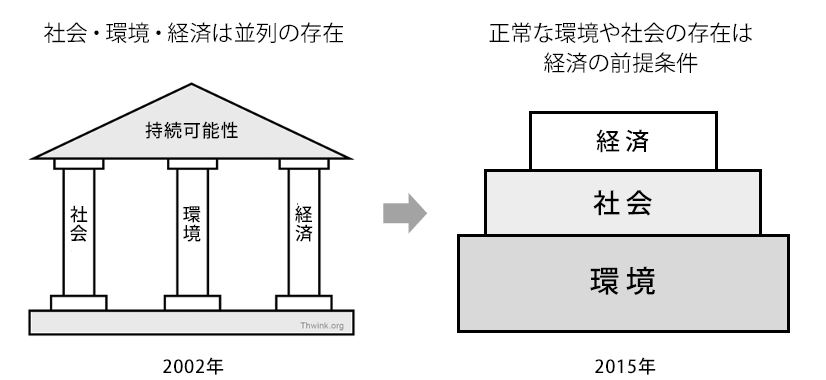

SDGsが登場する前までは、持続可能性は環境・社会・経済という並列な「3本柱」によって支えられると考えられてきました。しかし、SDGsでは「正常な環境や社会があってこそ、経済活動がなりたつ」としています。持続可能な環境というベースの上に健全な社会が成り立ち、その上ではじめて経済活動は展開され得るのです。

SDGsは、全世界の人が向かうべき目標として掲げられています。開発途上国だけでなく先進国も含めで全ての国の、政府、自治体、企業、NGO、学校など、すべての立場の人が、それぞれの立場や地域から取り組むことが求められています。

では、私たち木の家ネットのつくり手は、無垢の木を使った気候風土に適応する住宅を造ることを通して、どのようにSDGsの17の目標の達成に関われるのでしょうか?

17の目標のうち、私たちが実践していることと内容が近いものを5つ取り上げてみました。

3-すべての人に健康と福祉を

7-エネルギーをみんなに そしてクリーンに

11-住み続けられるまちづくりを

12-つくる責任 つかう責任

15-陸の豊かさも守ろう

気候風土に適応した家づくりでは、無垢の木や土、草、石など、できる限り自然素材を使います。自然素材は「呼吸をする」ともいわれ、多孔質であるため、吸放湿性にすぐれ、室内の湿度を適度に保ちます。また、目にやさしく、音の反射もやわらかく、手触りや足あたり、香りもよく、五感を癒す作用があります。自然素材がつくる室内空間で、人は心身ともに健やかに暮らすことができます。

外界の自然を遮断するのでなく、ゆるやかにつながり、季節に応じて太陽光や風、庭の樹木など自然の恩恵を活用します。軒の出を深くすることで、高度の高い夏の強い陽射しはカットし、冬の低い陽射しは家の奥まで取り込む。落葉する庭木を植えることで、夏には木陰を、葉を落とす冬には縁側に陽だまりをつくる。エネルギーを消費する以前に、知恵を使って夏冬の暑さ寒さをやわらげることは、省エネにつながります。

地震、台風、洪水など、自然災害の発生の頻度は増え、災害も甚大化しています。日本の建築には古来、自然の力に対抗するよりは、受け流し、やり過ごすしくみがあります。木組みの軸組は、木のめりこみで傾くことがあっても、おこせば復元できます。落ちた土壁は塗り直すことが可能です。雨に濡れた無垢材の柱は乾けば元通りになります。「壊れないこと」よりも「直せるように造ること」の方が、結果的には補修をしながら長く住み続けられることにつながるのです。

経済性を優先するなら、家の寿命は長すぎない方が、ふたたび新築する機会がめぐってくるからいい、というような発想は、SDGs的ではありません。長く使い続けてもらえるように、かつ使わなくなった時にゴミにならないようにつくるのが、つくる者としての責任です。メンテナンスをしながら長く住み継いでいけるような、長寿命な家づくりをするのが基本ですが、木組みであればこそ、解体することになっても材を再利用することも可能です。今主流の新建材の家は、解体後、燃えないゴミとして埋め立てるほかなく、環境負荷が高いですが、無垢の木の家は、最終的に燃料にすることができます。

気候風土に適応した家づくりでは、地域材を多く使います。地域材を使うことは、山の手入れをしたり植林したりする費用を還元することになり、それによって山を健全に維持することができます。山の手入れがなされなければ、自然災害の被害も大きくなってしまいます。家づくりに上流の山の地域材を使うことが、その流域の安全を守ることにもつながるのです。

以上のように、私たちが実践している無垢の木の家づくりは、結果的に、SDGsでめざしている目標の達成に寄与しています。SDGsという言葉が一般的になるずっと前から、私たちはあたりまえのこととして、このような意識をもって仕事をしてきました。

無垢の木の家づくりを志される方には、あなたのその選択が、SDGsの目標を達成するための大きな一歩ともなることをお伝えします。

社会全体がSDGsの目標達成に向けて動いていく中で、このような家づくりの意義をより広く知らしめ、こうした家をつくり続けることができるよう、位置付けていくことも大切です。そのためには、地域の行政へのはたらきかけも必要です。

2021年4月から、つくり手は住まい手に、造る家の省エネ性能について説明する義務を負うこととなります。その際に、今回ご紹介したような家づくりをしているつくり手のみなさんは、外皮性能をあげて「省エネ基準」を達成する方法ではなく、自然の恵みを活用しさまざまな工夫で省エネを実現する「気候風土適応住宅」であることを説明していくことになります。どんな家が「気候風土適応住宅」となるのかについては、それぞれの地域の気候風土に合った基準をつくるのが望ましく、地域の特定行政庁で要件を決めることになっています。そして、なにがその地域の「気候風土適応住宅」の要件としてふさわしいのかは、実務者と各特定行政庁とのやりとりの中で練り上げていくことが求められています。

たとえば、埼玉県では、2020年の8月27日、一社)埼玉建築士会のメンバーで木の家ネット会員でもある2名が代表して、無垢材と相性のよい真壁づくりを要件としていくことを提案した「埼玉県における気候風土適応住宅の提案書」を提出するとともに、実務者から見た持続可能な社会づくりについてプレゼンをしました。

全国各地のつくり手のみなさん。SDGsにも貢献できる、地域の無垢の木を使い、そこの気候候風土にかなう家づくりを全国各地で継続していくために、地元の特定行政庁に足を運び、はたらきかけをしていきましょう。

SDGs が呼びかけているのは理想であり「きれいごと」である。「実現できればいいけど、それはきれいごとだから。」と言われて理想を抑えて忖度してきたこれまでの社会を変えるために、「きれいごとを揶揄することから行動することへ」変えていき、「きれいごとで勝負できる社会」を実現しなければならない。

単なる世代交代のバトンではなく「質の高いバトン」を次世代に渡していく。学校でこのアイコンを知った子どもたちからは、「不平等をなくしたい」「困った人を助ける仕事をしたい」といった夢を描く子どもが出てくるだろう。この SDGs アイコン日本語版が、きっと人生の指針になっていくだろう。各ゴールのアイコンに添えられた日本語が、より良い世界に向かって力を合わせていくための羅針盤(コンパス)になってくれたらと願う。

SDGsアイコン 日本語版制作チームの一員

川廷 昌弘さん

出典:SDGs は国連初のコミュニケーション・デザイン〜SDGs アイコン日本語版の制作プロセスから考察する(KEIO SFC JOURNAL Vol.19 No.1 2019)

気候風土に適応した住宅をつくることが、SDGsの達成にもつながること、ご理解いただけましたでしょうか? 今回の特集では、SDGsとの関わりに焦点をあててご紹介しましたが、木の家ネットのコンテンツで「気候風土適応住宅」の要点についてわかりやすくまとめたコンテンツもありますので、そちらもあわせて、ぜひご覧ください!

「コロナで売上が落ちた」とお困りのみなさま、持続化給付金の申請はもうお済みでしょうか?(まだの方はこちら)

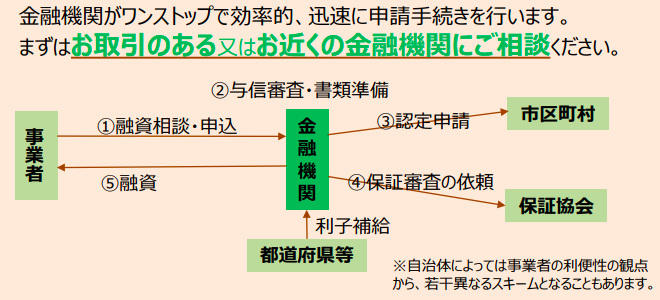

給付資格がある事業者が、申請をすると国から支払われる給付金。ありがたいとはいえ、個人で100万円、法人でも200万円が限度なので「事業を回すまでには、おぼつかない…」という方も多いかと思います。そんな悩みに応える「実質無利子・無担保」という有利な条件の融資が、国の政策として実施されています。前回の「コロナ時代を生き抜く」特集でご紹介した、「コロナウィルス感染症特別貸付」がそうです。困っている事業者にとっては有利な融資は、4月末までは、日本政策金融公庫しかこの融資を提供していなかったのですが、5月1日以降、「セーフティネット保証」として民間金融機関(主に地銀・信金)にまで提供元が広がっています。

| 対象者 | 前年、または前々年との売上比較 |

| 個人事業主 | 5%以上悪化 |

| 中小企業 | 5%以上悪化(保証料半額補填) 15%以上悪化(保証料全額補填) |

| 名称 | 「コロナウィルス感染症特別貸付」 | 「セーフティーネット保証」 |

| 融資元 | 日本政策金融公庫 | 民間金融機関(主に地銀・信金など) |

| 担保、保証 | 無担保・無保証 | 無担保、保証協会による保証 (保証料は売上5%減少の場合、半額が 売上15%以上減少の場合、全額が補填) |

| 限度額 | 6,000万円 | 4,000万円 |

| 返済期間 | 運転資金なら 15年以内、設備資金なら20年以内 | 10年以内 |

| 元本返済の据置期間 | 5年以内 | 5年以内 |

| 利子 | 3年間 実質無利子(共通) | |

※ 実質無利子とは、3年間分の利子については国が「特別利子補給制度」で肩代わりしてくれることを指します。

※セーフティーネット保証とは、国が都道府県を補助し、各都道府県で地銀や信用金庫等をサポートする制度融資なので、細かな条件は地域によってちがいます。

*保証料は国からの財源で、県と市とが補填します。個人事業主の場合は全額補填、中小企業の場合、売上5%以上減だと半額、15%以上減だと全額が補填されます。

経済産業省が制作した、民間金融機関による実質無利子・無担保融資の解説ビデオ。(別ウインドウが開きます)

建設業において、注文主(施主)から請負(工務店)へのお金の流れは、それぞれに違いはあるとしてもおおむね「契約時、着工時、上棟時、完成時」など、何回かに分けて支払われるのが一般的です。一方、元請である工務店からは、各職方への支払いや材料費など、出費は毎月発生します。元請けである工務店は、「もらうより前に支払いがある」のが、つらいところ。支払いをきちんきちんとしていくためには、月々の資金繰りができるだけの現金が手元になければなりません。

月々の支払いをしていけるだけの現金がない場合に頼りになるのが、金融機関からの融資です。「500万借金をしてでも、500万の貯金をもっている方が、借金もないが貯金もないよりは健全な経営ができる」と言われるのは、そのためです。とはいえ、借金をすれば、元本のほかに利子をつけて返済をしなければならない恐れから、借入することに躊躇する人もいるでしょう。

今回、国がコロナ対策の政策として実施する「実質無利子・無担保」融資は、借入のリスクを実質ゼロにし、経営の安定化の助けとなるものです。これまで金融機関から借入をしたことがなく、現在、資金繰りが不安定になっている人にとっては、金融機関とつきあいながら経営を立て直すことを考える、良いチャンスとなるかもしれません。

今回は、ふだんから地元の銀行・信金とつきあいがあり、今回の「実質無利子・無担保」の貸付制度を上手に利用している木の家ネットの3人の会員にインタビューしてみました。

Aさん:今年は大きな仕事があり、運転資金をまわしていくための資金繰りが心配だったので、2000万を10年返済で信用金庫から借入れました。

Bさん:うちも大きな現場を抱え、資金繰りが心配だったので、バッファーとして3000万を、実質無利子となる期間に1ヶ月を足した3年1ヶ月返済で地銀から借り入れた。

Cさん:コロナの影響で、無くなったり止まったりした現場があり、今後の資金繰りに不安を感じたので、これまで借り入れていた3000万を、この制度を活用した融資につけかえ、さらに追加で1500万を10年返済で借り足した。

Aさん:10年の返済期間の間、ずっと無利子(おどろき! 都道府県による制度融資のおかげ)

Bさん:年利1.2%だが、3年間は全額、国から支払われる。その期間にほぼ終わらせるために返済期間を3年と1ヶ月とした。1ヶ月長いのは、実際に利子を払う期間が少しでもいいので欲しいと、金融機関から言われたため

Cさん:追加融資分は、10年間ずっと年利1.0%だが、最初の3年間分の利息は、払った分が後払いで還付される。

※このリンク集は2020年7月15日現在のものです。アクセス時期によっては、URLの変更によるリンク切れ等が生じる場合があることをご了承ください。

Aさん:約166,000円 x 120回

Bさん:800,000円 x 36回 + 1,200,000円x1回

Cさん:約137,500円 x 120回

普段だと、銀行からお金を借りるには、事業計画や返済計画など、さまざまな書類を求められ、そのハードルは低くはありません。ところが、今回に関しては、かなり楽だったようです。日本政策金融公庫から借りる場合、必要書類は、前回の特集でとりあげた通りです。

| 個人 | 法人 | |

| 1 | 借入申込書 | |

| 2 | 事業税の納税証明書 | |

| 3 | 事業主の住民税の納税証明書 | 代表者の住民税の納税証明書 |

| 4 | 事業主の住民票 | 法人の履歴事項全部証明書 |

| 5 | 直近2期分の確定申告書の控え | 直近2期分の申告決算書の控え |

| 6 | 月次試算表、売上減少を説明する資料 | |

| 7 | 事業主の実印、印鑑証明書 | 法人の実印、印鑑証明書 |

| 8 | 指定業種に関する許認可証、登録証など | |

| 9 | 事業の概要を説明する資料 | |

| 10 | 融資額の使途の説明資料 | |

上記のうち、作文が必要となるのは、10 融資額の使途の説明資料ぐらい。あとは担当の役所から出してもらったり、会計担当の人に揃えてもらうぐらいで、そう難しいものではありません。9 事業の概要を説明する資料は、これまでに借入をしたり、補助金を申請していれば、既につくったものがあるでしょう。もし、初めてでしたら、金融機関の担当者と相談して作成しましょう。

申請書類の作成については「信金のサポートもあり、簡単でした」「自分で取りに行ったのは印鑑証明と納税証明書くらい」「記名捺印する書類は10種類くらいあって、住所や電話番号などを繰り返し書くのがつらかったくらい」と、大変ではなかったようです。

この融資制度、3年間の実質無利子とはいえ、金融機関が「利子をとらない」わけではなく、「借り手の代わりに、国が利子を払う」のであり、保証についても国が肩代わりしているので、銀行としては「リスクなく融資できて、利益が上がる」おいしいチャンスなのです。そのため「『今だと無利子無担保で借入できるけど、どう?』と、信金から声をかけてくれた」「弊社担当の銀行の営業がいろいろとサポートしてくれた」「これまで借入をしてきた地銀の支店長と次長が素早く対応してくれた」と、手続きがスムーズに運んだそうです。

これまでも地銀・信金から借入をしたことのある3人。金利がうんと低く、3年間は利子を国が支払ってくれる今回の融資の恩恵は、ことのほか大きいようです。月々の運転資金が安定的にあること、これまでにしてきた借金を、より利率が低いものに借り換えできて、経営が楽になったことが、それぞれの発言からうかがえます。

Aさん:月々の固定費の支払いのための資金繰りを考えなくてよくなったので、楽。設備投資まではできなくても、職方への支払いが確実にできるので安心。実質無利子もだが、いつもかなりの金額をもっていかれる保証料がかからないのもとても助かる。

Bさん:早速、資金繰りに利用する予定が生じて、あってよかった。

Cさん:同じ金融機関からこれまで3000万を金利3.6%で借りていたのを、借り換えできて金利は1.5%。月々の返済の固定費が減った。

制度として、最大4,000万円(民間金融機関の場合)借りられることになっているからといって、誰でも限度額まで借りられるわけではありません。保証がついてはいても、金融機関としては基本的にきちんと返済してもらいたいので、返済の見込みがない額の借入は承認してくれません。およその目安として、平均月商の3ヶ月から6ヶ月分と考えておくと良いでしょう。すでに他からの借入がある場合は減額されますし、これまでに返済実績があったり、事業に将来性があると判断されれば、より多くの額が認められるでしょう。取引実績がなければ金融機関の側も慎重な判断になりがちなので、借入額を決める時は先方とよく相談をし、無理のない金額にすることが大切です。

借入をしたことのない人のなかには「借金は悪いこと。できればしない方がいい」と思っている人もいるかもしれません。しかし、金利が低い時に適切な借入をすることで、資金繰りの心配を減らし、払うべきものをきちんと支払っていけるようになるのであれば、経営の健全化につながります。

今回のようにリスクなしに運転資金の融資を受けることができる機会に金融機関とのつきあいをはじめ、金融機関との信頼関係を築いていくことを、3人とも勧めています。その生の言葉をご紹介して、今回の特集の締めくくりとさせていただきます。

Aさん:コロナ対策としてお金を借りやすい状態を国がせっかくつくってくれているので、経営に不安があるようなら、このよい条件の時に借りられるものは借りた方がいい。お金を借りながら、余裕をもって安定的に経営していくことも、学ぶべきことのひとつです。

Bさん:保証料と利息を国や県が負担してくれる今は、金融機関にとってもチャンスで「どうせ金利ゼロなんだから最高額までいきましょうよ」なんて言ってきます。こんなに簡単に貸してくれることはめったにありません。借りても使い込まず、運転資金としておいておけば、無利子なので健全に返していくことができます。運転資金に不安がある人は、ぜひ利用するのがいいと思います。

Cさん:これまで借入なしでがんばってきた人は、無利子とはいえお金を借りるのは怖いことかもしれない。けれど、貸したい銀行と借りて助かる工務店と、お互いにWinWinになるような助け合いの関係を築いておけば、次のイザという時に安心です。これまで借金をしてきた人は、さらに借金をするのは悪いこと、と思うかもしれない。けれど、以前の借入をより低金利のものに借り換えることで、返済がずいぶんとラクになるのです。大きなお金を動かす工務店経営を続けていくために、銀行とのパートナーシップを築いておくことは必要だし、大事なことです。

以上、地銀・信金との関係の中で、うまく借入をした3人の生の声をお届けしました。「運転資金が途切れそうで、怖い。けれど、借入をするのも、怖い」という方にとって、健全な経営のための借入について知っていただくために、この特集が役にたってくれたらと思います。日本政策金融公庫での借入をするなら近くの商工会議所や商工会へ。民間金融機関から借入するなら、お近くの地銀や信用金庫へ。これからの経営について長い目で相談するために、勇気を出して連絡をとって、出かけてみてはいかがでしょうか。

※5月30日、第2次補正予算案で追加された政策のことを追記しました。

木の家ネット会員のみなさん、個人事業主として働いているみなさん、中小企業にお勤めのみなさん、緊急事態宣言が出された日本で、今、どのように暮らしておられるでしょうか。

今回の特集では、政府の様々な支援策の中から、手続きが比較的簡単で、実用性の高いものを厳選して、その利用方法をまとめました。個人事業主や中小企業が多い木の家づくりの世界では、たとえ今は大丈夫でも、半年後、1年後に受注が激減する可能性があります。そのような事態を一件でも少なくし、共に生き抜くことを目指して、今回の特集を企画しました。

支援策は日々改定されており、4月30日の補正予算成立をうけて、ようやく具体的な手続きが決まるものがたくさんあります。そこで、5月中は特集記事の改定を随時続け、正しい情報をお伝えできる体制で臨みます。支援策の利用をお考えの方は、時々、このページを見直されることをおすすめします。また、情報が古いことに気づかれた方は、ご一報いただけると助かります。

コロナ支援策は多くの省庁が行っています。既存の事業を改良したものから、新たに立ち上げたものまで、大小合わせると総数は100を越えました。経済産業省が支援策をまとめたパンフレットをつくっていますが、全体で60ページ以上あり、どこから読んだらよいか迷うほどです。支援の方法も、給付、融資、猶予、軽減、助成、補償...とたくさんあり、例えば金融機関では、融資のことはわかるが、給付や猶予のことは自分たちの事業ではないので情報が少ないということがあります。

そこで頼りになるのが、地域の商工会議所・商工会です。「事業の総合医」のような存在の彼らは、地域の商工業を健全に経営し、成長させるための施策を横断的にサポートしているため、たくさんあるメニューの中から、その事業者にあったものを勧めてくれます。例えば、商工会からは、Aという融資と、Bという助成を組み合わせることを提案され、融資Aの具体的な条件については地銀と相談するといった具合です。

後述する「新型コロナウイルス感染症特別貸付」を利用する場合、何千万円という額の融資をうけるには、沢山の書類を用意し、現実的な返済計画を組み立てないといけませんが、この窓口となっている日本政策金融公庫は全国に限られた数しかなく、今となっては予約を取ろうとすると何週間も先になってしまいます。そんな時、地元の商工会にいけば事前に必要な書類を揃えることができ、借入額と返済計画の草案を相談しながらつくることができます。結果、公庫とのやりとりがスムーズに進み、素早く融資を受けることができるのです。経産省のWebサイトでは、専門家が何度でも無料で、様々な経営相談に対応する「よろず支援拠点」として、全国の商工会議所を紹介しています。

上記のこのリンク先で、お近くの商工会議所・商工会を検索できます。

マスメディアでは、住民1人10万円給付や、いわゆる「アベノマスク」が話題にのぼることが多いですが、他にも支援策はたくさんあり、本記事では次の4つを取り上げます。

新型コロナウイルスの影響で経済的に困窮している世帯を対象とした融資制度です。典型的な状況としては例えば、現場で感染者が出て工事がストップし、フリーで働いていた職人が、他の仕事も見つからず収入が途絶えたという場合でしょうか。特徴は、無利子、無担保、無保証、据置1年以内(借り入れ日から最長1年間は返済なし)、返済2年以内という、破格の好条件。個人事業者の場合は最大20万円を「緊急小口資金」として借りることができます。地域の社会福祉協議会に面談の予約をとり(とても混雑しており、2週間から1ヶ月後になるところが多いようです)、窓口で書類作成をして申し込みます。審査が通れば7〜14日でお金が振り込まれるとのこと。それから一ヶ月後、まだ経済状況が好転していなければ、追加で「総合支援資金」の融資を相談するための予約をとることができます。融資額は2人以上の世帯の場合、月20万円、単身の場合は月15万円を最長3ヶ月連続で借りることが可能です。手続きのオンライン化も検討中だそうですが、開始時期は未定。

クレジットカードや消費者金融のキャッシングサービスの金利は実質年率3.0%~18.0%程度。面倒な手続きなしで、手軽にATMで現金を手に入れられることから利用したくなるかもしれませんが、生活福祉資金貸付制度を使えば、利子を払うことなく借りることができ、しかも借り入れ日から最長1年間は返済なし。コロナウイルスの影響は当分続くでしょうから、その間、返済の心配がないのはとても安心です。返済期間は最長2年なので、月々の返済負担を低く押さえることが可能。さらに返済開始時に住民税非課税程度の収入であれば、返済自体の免除の可能性もあります。緊急小口資金の20万、総合支援資金の20万x3ヶ月で60万、合計80万円の給付を受けられるかもしれません。申請から受け取りまで時間はかかりますが、それを待つことができれば、検討してみてはいかがでしょうか。

「社会福祉協議会」に加え、

「ろうきん」でも申し込みができるようになりました。

(ただし、緊急小口資金のみ。総合支援資金は社会福祉協議会へ)

このリンク先で、お近くの窓口を探して、連絡してみてください。

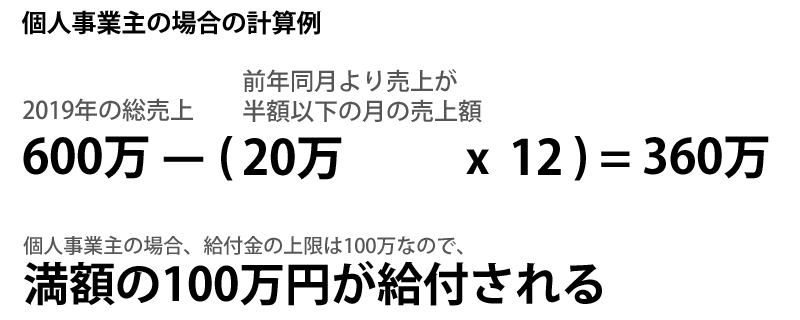

新型コロナウイルスの影響で売上が大きく減少した個人事業主と中小企業を対象にした給付金です。要件は2020年の1月から12月の間で、1ヶ月の売上が、前年同月の50%以下の月があること。その月の売上を12倍した金額と、昨年の総売上額との差額が給付されます。給付金額には上限があり、個人事業者は最大100万円、法人は最大200万円。下の計算式を参照してください。

給付なので返済の必要はありません。工務店や設計事務所の場合、お客様から支払いを受けるのが、契約、上棟、引渡し時と間隔が空いていて、月々の売上額の増減が比較的大きくなる傾向がありますから、要件を満足するところは多いのではないでしょうか。

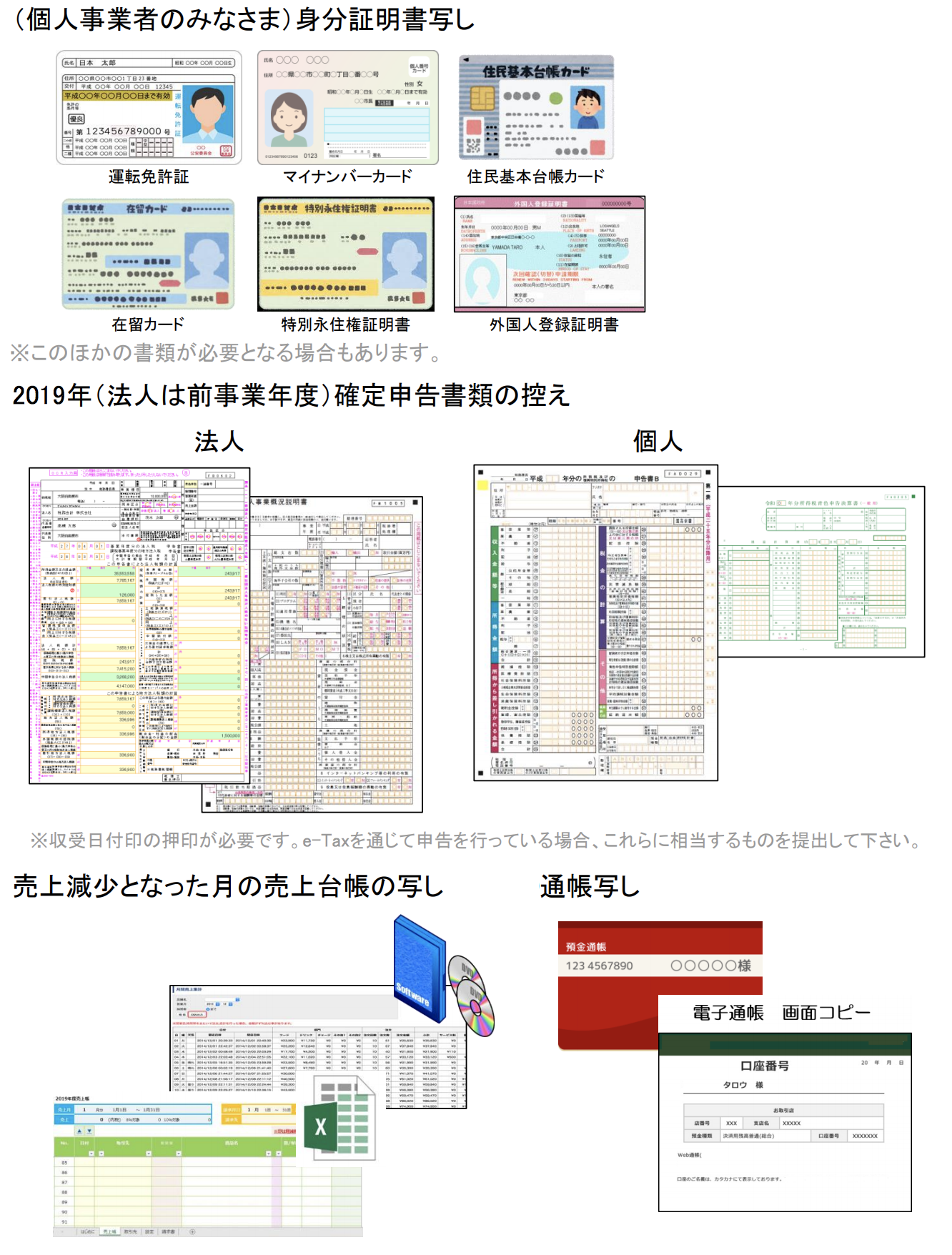

申し込み時に必要なものは、次の4つ。

経済産業省が配布しているPDFファイルを元に制作

オンライン手続きが基本なので、印鑑はいりません! ネット受付は、5/1に専用のWebサイトで始まりました。最も早い場合で大型連休開けの8日に支給される見通しだそうです。

気をつけなければならないのは、確定申告書類の控えに、収受日付印が必要なこと。自分で申告をした人で、控えを残していなければ、「開示請求」をして、取り寄せないといけません。その手続をして、書類が届くまでには一ヶ月ほどかかる可能性があります。該当する人はすぐに手続きをはじめましょう。また、Webでの手続きにはメールアドレスでのやり取りも必要なので、携帯メールアドレスしか持っていない人は、パソコンからのメールも受け取れるよう、事前に設定の変更をお忘れなく。

5月10日追記: 受付当初は「10万未満の額は切り捨てて給付」と告知されていましたが、10万円未満の額も給付を希望する声が多く寄せられたため、「10万円未満の額についても支給する」と、8日に経済産業省が発表しました。計算では99万になるのに切り捨てで90万になっていたところも、ちゃんと99万円振り込まれることになったわけです。8日から振り込みは始まっており、差額が発生するところは、後日追加で振り込みされるそうです。追加給付を受けるための再度の申請は不要です。

5月7日の時点で約50万件の申請を受け付けたそうです。4月30日に成立した補正予算では、持続化給付金のために2兆3176億円を確保しており、法人200万円、個人事業主100万円を上限とする給付なので、およそ170万件前後の給付が可能な計算となります。日本には、中小企業と個人事業主はおよそ350万あり、事業登録をしていないフリーランスの人を含めると450万ほどになる可能性があります。給付申請は今年1年間受け付けることになっているので、予算が足りなくなれば2次補正、3次補正予算を成立させるでしょう。ただし、それには時間がかかる可能性があるので、支給額を計算して十分な額に達する人は早めの申請をおすすめします。

経済産業省が制作した、持続化給付金の解説ビデオ。給付条件や給付額など、とてもわかりやすく解説しているので、ぜひ御覧ください。

持続化給付金の申し込みはこちらから。いますぐ始められます!

新型コロナウイルスの影響で、最近1ヶ月の売上高が前年、又は前々年同期に比べ5%以上悪化した個人事業者、15%以上悪化した中小企業を対象とする融資制度です。

無担保、無保証で融資をうけることができ、限度額は6,000万円。運転資金の場合、返済期間15年以内で、そのうちの据置期間は5年以内。設備資金の場合は返済期間20年以内で、そのうちの据置期間は5年以内。

金利は基準利率(2020年4月1日現在:1.36~1.65%)ですが、融資後3年目までは3,000万円を限度として基準利率から0.9%マイナス。さらに、後述する特別利子補給制度と組み合わせると、利子分が国から補給されるので、実質無利子で借りることができます。しかも、公庫から既に借りているお金があれば、それと一本化することもでき、返済負担をうんと軽くすることができる、破格に好条件の制度です。

公庫は、既にこの特別貸付の受付を開始していますが、幅広く支援を行うため、同様の条件で地銀や信金などの民間金融機関が融資できるように準備を進めています。4/30に補正予算が成立したので、これから急速に融資環境が整ってくることでしょう。既存の地銀などからの借り入れは、同じ金融機関で特別貸付制度を利用する場合でしか一本化できないため、既に多額の借り入れがある場合は、その金融機関を利用することをおすすめします。

(2020/5/30 追記) 民間金融機関での融資は既に始まっていますが、日本政策金融公庫等と違い、それぞれの都道府県による制度融資を使って運用されるために、地域によって細かな違いがあります。各都道府県の制度融資案内等のページ一覧をつくりましたので、参考までに御覧ください。

※このリンク集は2020年5月30日現在のものです。アクセス時期によっては、URLの変更によるリンク切れ等が生じる場合があることをご了承ください。

ただし、利子が優遇されるのは最初の3年間だけです。むやみに据置期間と返済期間を長くすると、利子優遇の利点が薄れてしまうことにご注意ください。例えば新型コロナウイルスのワクチンや治療薬が実用化され、単なる風邪のようになるまでの1年から2年間は据置にし、その間に十分に事業回復の準備をして、短期間のうちに業績を回復、返済を終わらせる計画を建てる、といったことです。このあたりは融資を受ける金融機関とじっくり相談されることをおすすめします。

申し込みは、日本政策金融公庫、

もしくは、これまでお付き合いのある、地域の金融機関まで。

公庫は窓口が混雑しているので、事前に商工会議所・商工会に相談することをおすすめします。

コロナウイルス感染症特別貸付と組み合わせて利用する制度です。ようやく4/30に補正予算が成立したので、これから正式に運用が開始されます。公庫等の融資で発生する利子分を補給することで、実質無利子化を実現します。

個人事業主は適用要件なし、小規模事業者の適用要件は売上高15%減少、中小企業者は売上高の20%減少です。利子補給期間は借入後当初3年間限定。コロナウイルス感染症特別貸付などと同時に申し込むので、必要書類とアクション先は省略します。

5月30日 追記

第2次補正予算案が5月27日に閣議決定されました。政府与党は6月17日までの今国会中の成立を目指しています。まだ詳細が決まっていなかったり、変更になる可能性がありますが、現時点(5月30日)でわかっていることを追記します。

第2次補正予算案の追加歳出は31兆9114億円で、補正予算としては過去最大規模となります。財政投融資や金融機関の融資などを合わせた「事業規模」は117兆1000億円程。4月30日に成立した1次補正予算の事業規模と合わせると、総額でおよそ233兆9000億円となり、日本のGDP(国内総生産)のおよそ4割にもなる世界最大のコロナ対策だとのことです。

主な政策を並べてみます。

このうち、建築関係者にも関係する、1、2、3、4、5、6 について紹介します。

5月1日から受付を開始した「持続化給付金」。前年同月の売上と比べ、半分以下になっている月があれば、受給の資格があるという制度です。この判定基準の関係上、創業1年以内だとそもそも比較する前年同月の売上が存在しないので、検討対象にすらなりません。

そこで、今年1月から3月末までに創業し、創業後のいずれかの月の売上が1月から3月までの平均より50%以上減少していれば、申請できるように制度が変更されます。申請は原則オンラインで、受付は第2次補正予算案成立後、6月中に開始される予定です。

売上が無くなった飲食店が家賃負担に苦しんでいるというニュースがよく流れていますが、そういった状況への対策です。対象となるのは、今年の5月〜12月において以下のいずれかに該当する事業者です。

1. いずれか1カ月の売上高が前年同月比で50%以上減少

2. 連続する3ヶ月の売上高が前年同期比で30%以上減少

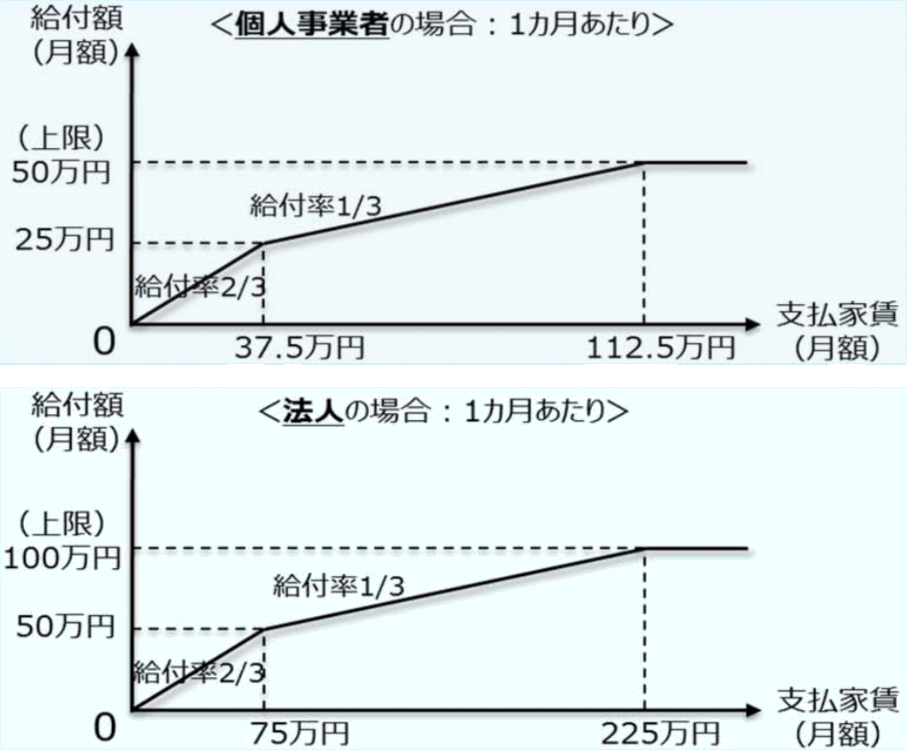

個人事業主は25万円、中小企業は月に50万円を上限に、賃料の3分の2が半年間給付されます。加えて、複数店舗を所有する場合など、家賃の総支払い額が高い事業者を考慮して、上限を超える場合の例外措置が設けられます。その場合、支払家賃(月額)のうち給付上限超過額の1/3が給付され、給付上限額(月額)は個人事業者50万円、法人100万円に引き上げられます。事業内容に飲食の制限はないので、営業所や事務所の家賃負担がある建設業でも、売上減少が認められれば対象となります。

第1次補正予算の時から実施している実質無利子・無担保融資ですが、日本政策金融公庫と民間金融機関共に、より多くの融資枠が確保されます。日本政策金融公庫の場合、融資限度額が6000万から8000万に、民間金融機関の場合、制度融資を通じた利子補給額の上限が3000万から4000万に拡充されます。

また、財務基盤の強化策として、金融機関の審査では資本金としてみなされる「資本性劣後ローン」が導入されます。見かけ上の財務基盤が強化され、金融機関から融資が受けやすくなります。貸付限度の上限は7.2億円で、貸付期間は最長で20年。

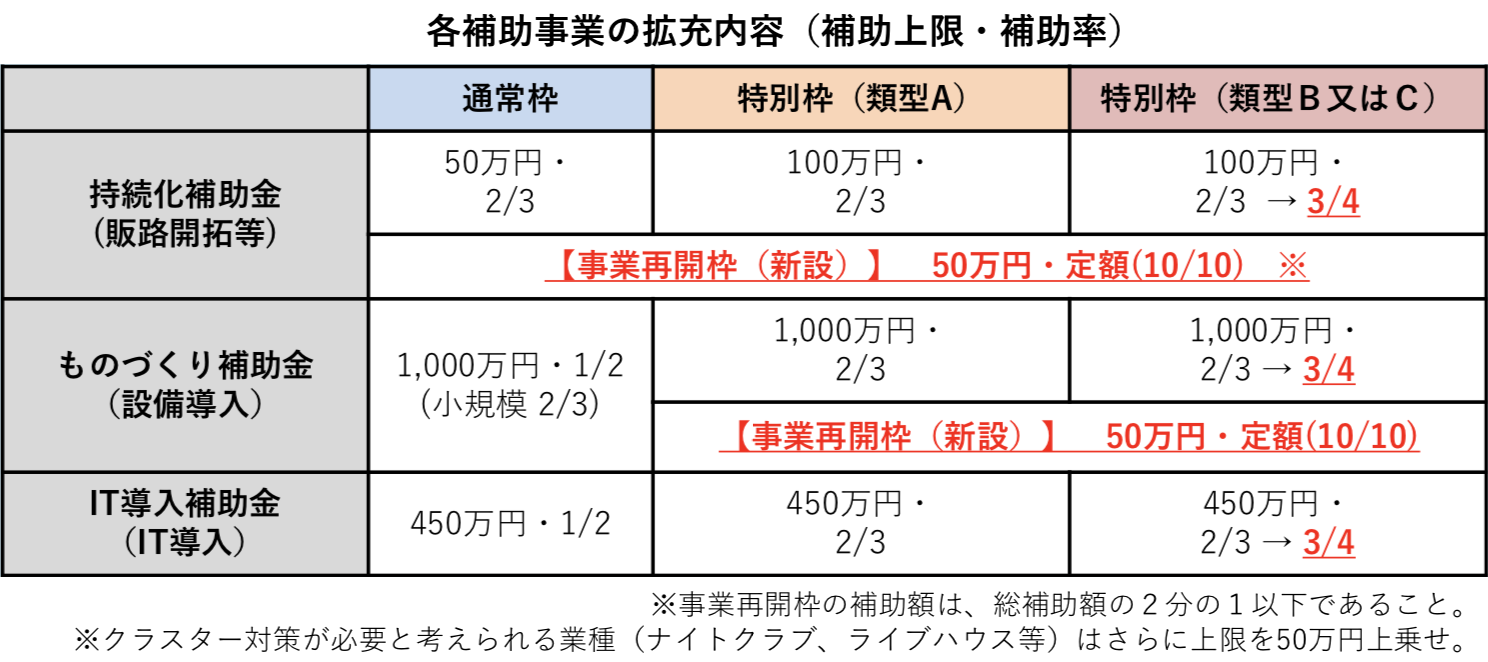

持続化補助金(持続化給付金とは別の制度です)と、ものづくり補助金について、感染防止対策の取組に関する定額補助・補助上限50万円の別枠(事業再開枠) が上乗せされます。

・ 事業再開枠(新設)の対象

消毒、マスク、清掃、飛沫防止対策、換気設備、その他衛生管理、掲示・アナウンス

・ 特別枠の申請要件

類型A:サプライチェーンの毀損への対応

類型B:非対面型ビジネスモデルへの転換

類型C:テレワーク環境の整備

4~9月は特例で日額上限が8330円から1万5千円に引き上げられます。休校に伴って仕事を休む保護者向け支援も拡充。本人が申請するフリーランス向け支援金も一律4100円から7500円に引き上げられます。4月1日以降の休業にさかのぼって支給され、対象期間は6月末までから9月末までに延長の予定。

また、手続きも大幅に簡素化され、休業等計画届の提出が不要となり、オンラインによる申請受付も始まります。

企業側で手続きが出来ない・されない場合に、「国が直接、労働者に給付する休業支援金の制度」が新設されます。中小企業で働く人が対象で、給付率は休業前の賃金の8割。雇用調整助成金と同じく、上限額は月額33万円で、給付期間は最長で今年4月から9月末までとなります。

順調に国会での審議が進めば、6月17日までの国会会期中に成立し、間をおかず随時実行されます。欧米諸国に比べると、日本はコロナの直接の被害を低く抑えることができましたが、経済の回復には時間がかかるかもしれません。政府からの支援を得るためには、自分から手を挙げないといけませんが、用意されている政策は比較的手厚いのではと思います。事業者によっては、影響が遅れて顕在化することもあります。できるだけの備えをしておきましょう。

木の家ネット代表の大江忍です。

まずは、コロナウイルス感染症にて、命をかけて医療に従事しておられる方、また、この状況下で、その補助に働いておられる方々に敬意を表し、感謝申し上げます。また、現在コロナウイルスに感染してしまい病魔と闘っておられる方々にお見舞いと、お亡くなりになりました方々、そのご家族にお悔やみを申し上げます。

現在、第二次世界大戦以来といわれるほどの、社会的に困難な状況です。緊急事態宣言の最中であり、まだ、どうやって、いつ収束していくのか、特にこの日本においては、不明な状態であります。我々のような中小企業あるいは個人で建築業を営むものにとっても、少しずつ影響がでてきております。新建材や衛生器具などの納品時期が遅れてきており、工期が長くなりがちです。

今回、政府の補正予算も通り、本日5月1日より、いろいろな支援策が動き出したことにあわせて、木の家ネットでは、特集を組むことにいたしました。まだ、情報としては不十分な点や間違った点などあるかもしれませんが、現在わかることをまとめてみましたので、参考にしていただければと思います。

また、現場では、各業種の交わりを減らし、なるべく職人同士が少人数で離れて作業する環境へと改善し、入場の際の手や靴の裏の消毒や、休憩時の会話もソーシャルディスタンスをとるようにすべきと思います。

今後新しい情報があれば今回の特集に追記していく予定です。

ステイホームということで、今まで家族と過ごす時間がなかったお父さんやお母さんも、家族の在り方を見直すいい機会になっていると思います。

また、社会システムへの影響も大きく、何が当たり前かを問い直すいい機会になっております。恐怖におびえるのではなく、家にいて、内側を見直し、改善できることも多くあるのではないでしょうか。

とりあえず、家の大掃除や日曜大工、断捨離、読書など、家族の絆を深める機会として、この苦境を感染することなく、乗り越えていきましょう。

きっと、新しい世界がアフターコロナには待っていることを信じております。

2020年5月1日 公開

5月10日 追記

5月30日 追記

取材協力:関口哲人(北杜市商工会)、石田恵美(Terroir愛と胃袋)