新年あけましておめでとうございます。

年頭にあたり、木の家ネット会員による昨年のベストショットをお届けいたします。

今年もどうぞよろしくお願いいたします!

桜が綺麗そうだなと思い、裏の土手まで散歩した時の一コマです。桜と菜の花そして花曇りの空が春の風景そのものと思いました。サイクリングを楽しむ人たちも風景の一つですね。街や付近では人工物を見る機会の方が多く、季節感を感じない日々が続いていただけに、近づいたり離れたり、この風景に似合う建築はこんな感じかななどとしばらくそこで楽しんでいました。

昨夏建て方を行った大屋根の移築古民家が、今年5月に竣工。移築前に建っていた新潟県上越市の土地柄・気候風土のためか、欅の差鴨居は尺六寸(485mm)、圧巻です。江戸時代末期に建てられたとのことですから、160年以上風雪に耐えてきました。1階の天井高さは4.0m。4m以上の雪が積もっても2階から出入りできます。移築先の愛知県江南市では、雪がそれほど積もることはないでしょう。上越市で160年、江南市で160年。実現するといいなぁ~

30代ご夫婦とお子さん3人で、土壁塗りや外壁板塗りに参加され、家族全員で家造りを楽しんでいました。玄関はアンティーク蔵戸を改造したもの、ご主人のこだわりが詰まっています。

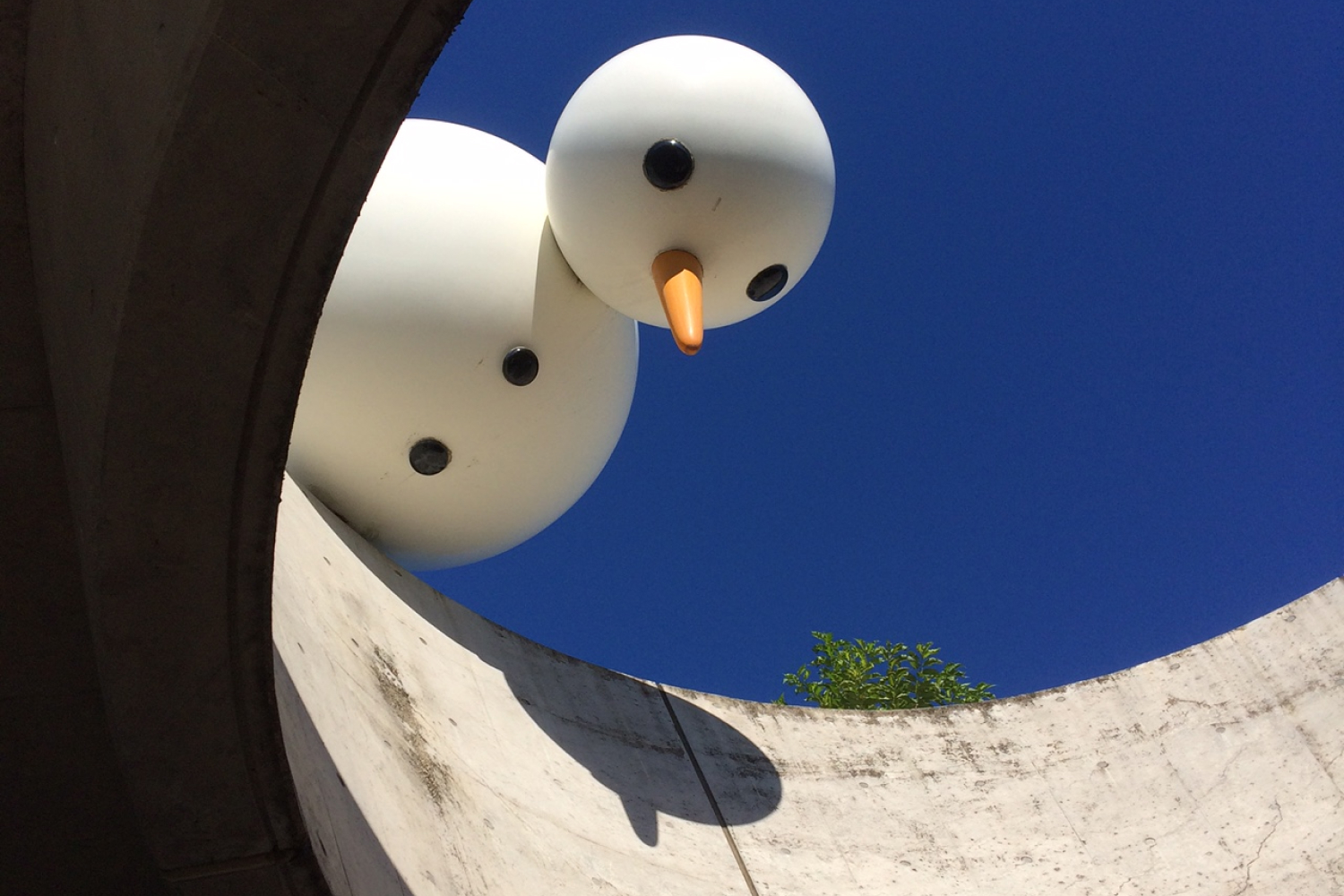

ジブリパークでの1枚。稲楼門の移築をお手伝いした役得でパーク全体を見学させていただきました。息子たちも大きくなりましたので、こんなことでもなければきっと行かなかった場所ですが、とても楽しい体験となりました。

長男と次男、兄弟で初めて一緒に入る現場での一枚。石場建て礎石のヒカリ付け作業風景

築91年の古民家。物置の片隅に眠っていた研ぎ出しの洗面器。築当時の姿に復元しました。手洗いは吊り下げ式の水タンクを設置する予定です。

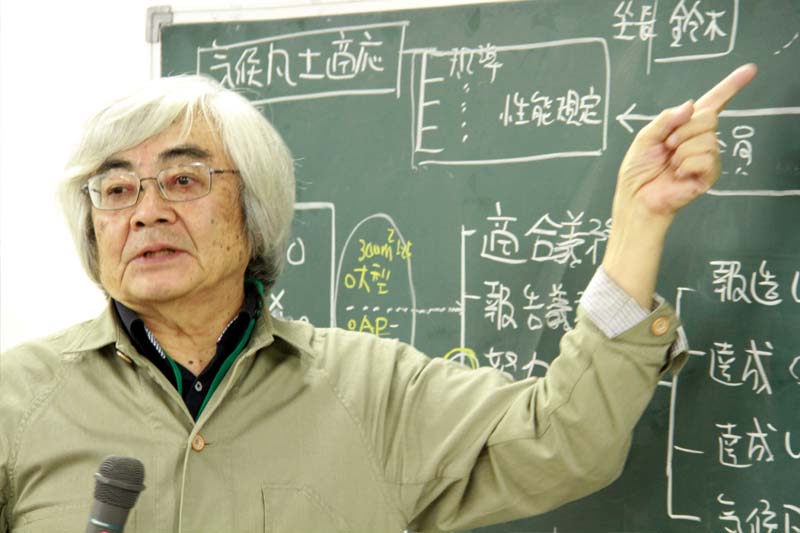

昨年は、新建築誌上に16回(1985/4~1986/7)連載された「棟梁の技術思想に学ぶ」のZoom勉強会/全8回が〈木の家ネット・埼玉〉の企画で開かれました。連載メンバーに名を連ねていたため講師を務めました。スミの技術を体験してもらうため設計者の皆さんに、実習として捻じれた古材に基準となるシンとミズ、垂木勾配墨を打って頂きました。プレカット全盛時代にあって、大工にとっても縁の薄くなった技術かもしれません。(撮影/綾部さん)

2023年11月11日(土)・12日(日)、新潟で開催された「一般社団法人 職人がつくる木の家ネット 第五期総会」の様子をレポートします。

久々の再会で話に花が咲いているようです

全国各地より74名(会員以外の方も含む)が参加されました。1日目(11日)は総会・懇親会・分科会、2日目(12日)は新潟ならではの見学ツアーを行いました。時間軸に沿って写真を交えながらご紹介していきます。

「しっかり情報交換をして親睦を深め、2日間楽しんでいきましょう。どうぞよろしくお願いします」

「この度事務局を務めさせていただくことになりました小野山陽子と申します。前任の中田さんからは以前から「木の家ネットは、日本全国に拡がる、こだわりをもった職人さんの集まり」だと伺っており、素敵な集まりだなと感じておりました。普段は、社会保険労務士として企業の人事制度づくり・採用・研修を担当させていただいたり、キャリアコンサルタントとして学生の進路相談や就職支援を担当させていただいております。木の家ネットでも、皆さんが気持ちよく活動ができるよう、支えていきたいと思っております。どうぞよろしくお願いします」

四期では新たに6名の方が入会されました。昨年(三期)はオンライン総会だったため、三期と四期の新入会員の方に自己紹介をしていただきました。

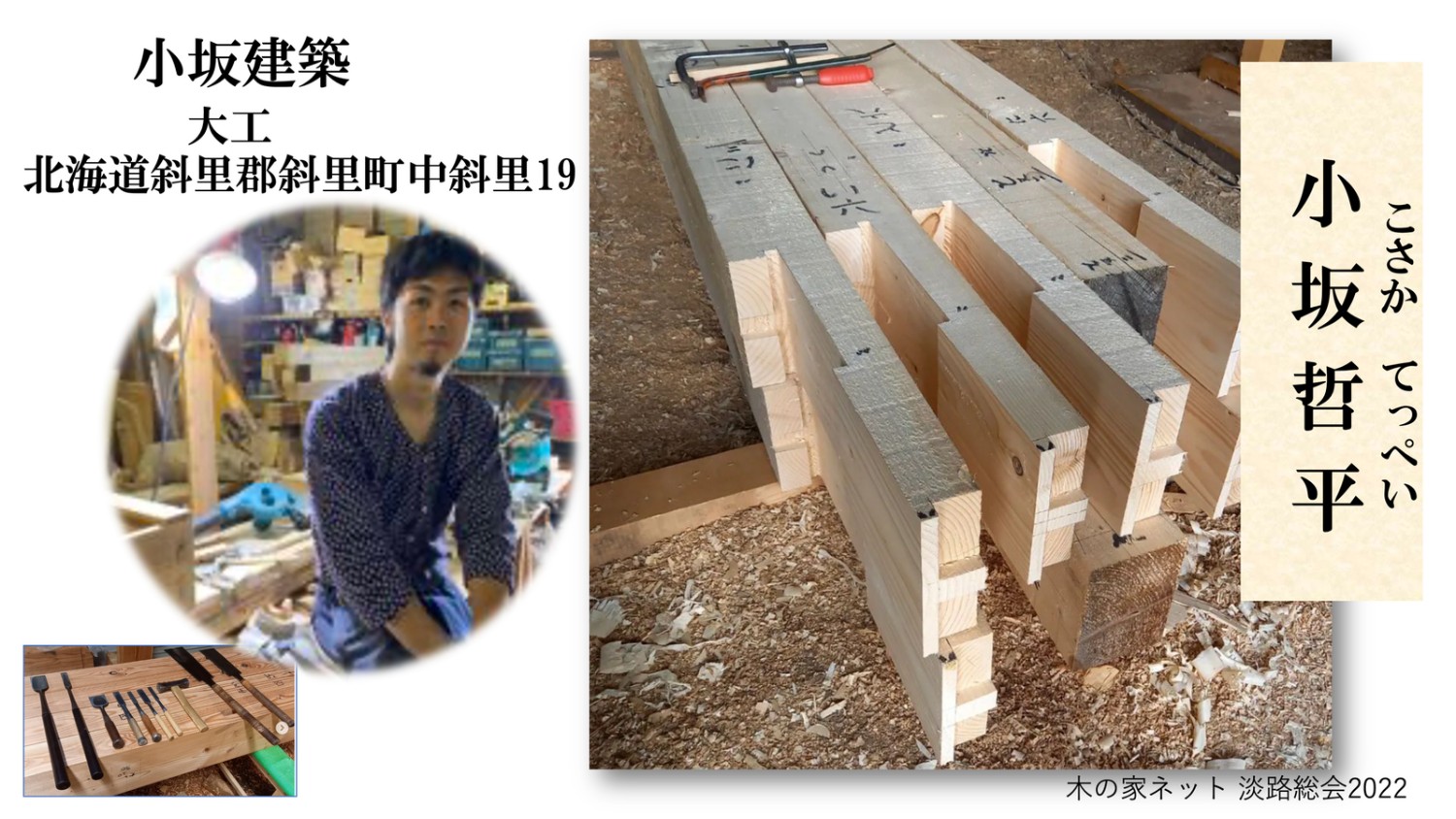

小坂 哲平さん(四期入会)

「昨年は都合がつきませんでしたが、今年はぜひ来たいなと思い参加しました。北海道で道産材や土壁など自然素材を使って家づくりをしています。いろいろ教えてください。よろしくお願いします」

→プロフィールページ

越智 新次さん (五期入会)|愛媛県西条市|左官

「愛媛県西条市で左官業を営んでおります越智新次といいます。木の家ネットに入会させていただいて、少しでも伝統構法や土壁の勉強をさせて、皆さんと繋がりを作っていけたらなと思っています。よろしくお願いします」

プロフィールページ

初参加の2名で記念写真

ぜひプロフィールページをチェックしてみてください。それぞれのWEBサイトやSNSへのリンクもあります。

新入会員の皆さん、どうぞよろしくお願いします。

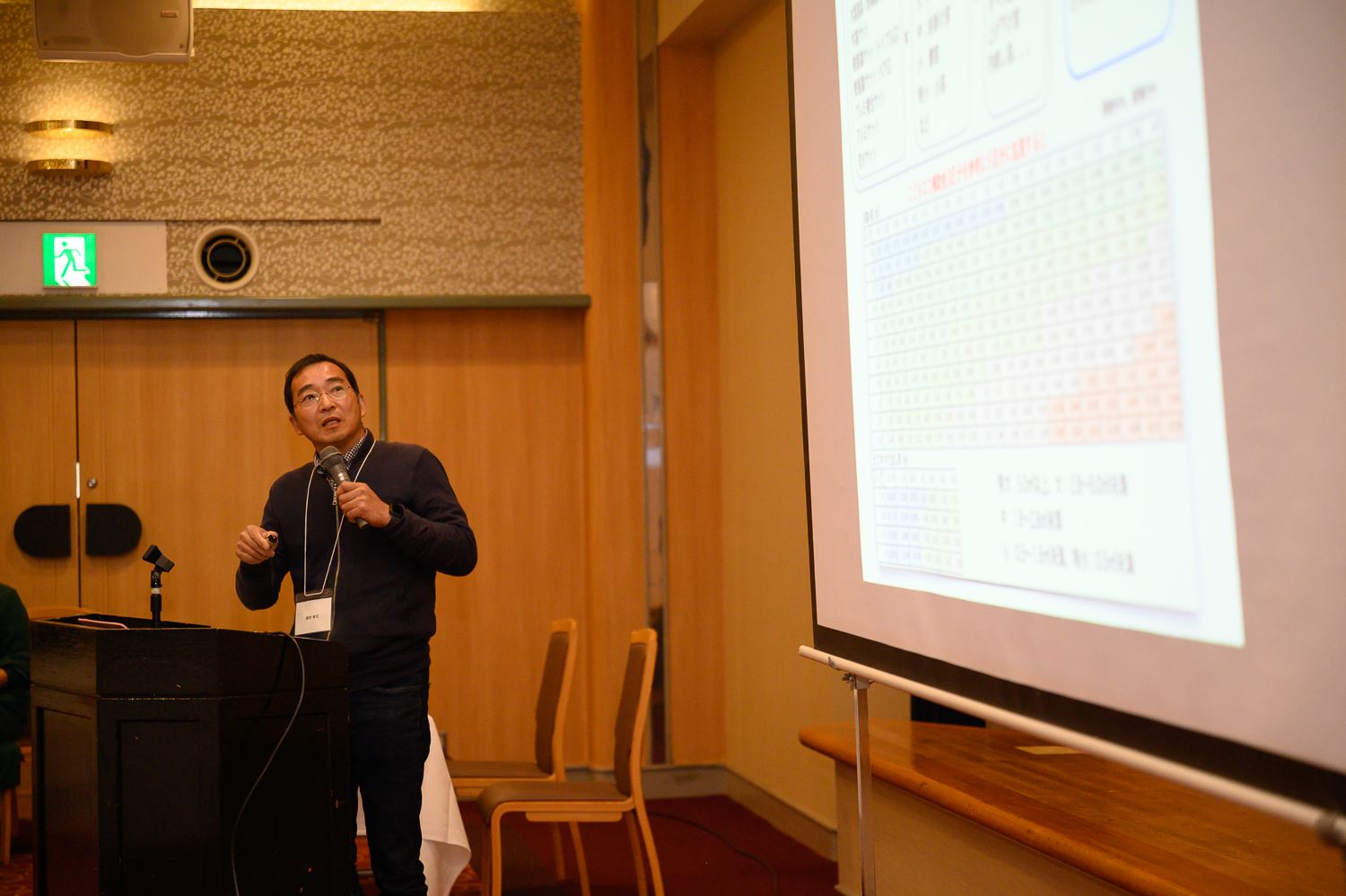

大江代表理事より五期の決算報告と事業報告、および六期の事業計画・予算案について説明がありました。

部会報告①:見積部会

見積り部会の活動について、金田克彦さん(京都府)(つくり手リスト)から報告がありました。

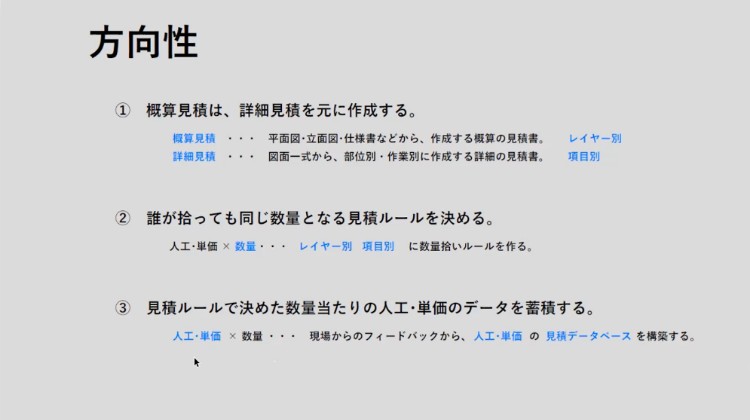

金田さん「概算見積もりと詳細見積もりが連動した形で、誰がやっても同じにできるような「木の家ネットらしい」木工事の見積もりの作り方を、月一回、ZOOMで考えて続けています。現場での作業と感覚的な数字とを比べながら検証していく段階になってきていますので、本日の分科会ではその報告をさせていただきたいと思っています」

部会報告②:仕口部会

仕口部会の活動について宮内寿和さん(滋賀県)(つくり手リスト)から報告がありました。ゲストとしてドットコーポレーションの平野陽子さんにお越しいただきました。

平野さん「木材利用関係のコンサルタントをしています平野と申します。最近建築基準法の変化の速さを実感されてらっしゃる方も多いかと思います。これは国土交通省が建築基準整備促進事業というものを行なっているからで、実験等を能力のある民間に委託し、それを吸い上げて法整備をしていくという形のものです。そこで木造関係の事業に携わらせていただいています。

しかしながら実際に職人の皆さんがどういうことを考え、どういったものを建てられているのかというのは実はあまり知らないんです。これ以上この事業を進めても齟齬が出てきてしまう。そこで一旦事業自体は止めて、職人の皆さんが今どんなものを建てているのかを見せてもらおうという話が、今年度から始まりました。ぜひご協力いただければと思います。よろしくお願いいたします」

宮内さん「伝統構法をはじめとした木造建築を建てられるようにと、研究者の方々にご尽力いただいていますので、ぜひご協力のほどお願いいたします。

仕口部会自体の活動としてはそろそろ本格的に動いて行こうと考えています。皆さんが仕口や継手に関して疑問に思っていることを挙げてもらって、破壊実験をできるように話を進めています。実際に壊れるところを見て経験を積んでいってもらいたいです。ぜひご参加ください」

部会報告③:マーケティング部会

マーケティング部会の活動について大江代表から報告がありました。

「今年度はホームページの見直しをしようということで話し合いを始めています。木の家ネットという会の発足自体が、我々のような小さな工務店や職人がどうやってネット上で宣伝していこうかというところです。まだまだ存分に機能を活用されていない方もいらっしゃるので、ぜひ活用していってください」

部会報告④:環境部会

環境部会の活動について綾部孝司さん(埼玉県)(つくり手リスト)から五期の活動報告と六期の活動計画について説明がありました。

綾部さん「ご存知の通り、2025年4月には建築基準法が大幅に改正され、4号特例が廃止され新2号と新3号特例に分類されるようになります。建築物省エネ法や他の法律が連動しながら、環境を軸に変わっていく時代になってきているということを認識して、その中で私たちが伝統的なやり方でやっていくにはどういうスタイルが良いのか、議論できる場になればいいと思っています」

各部会に興味のある方は奮ってご参加ください。

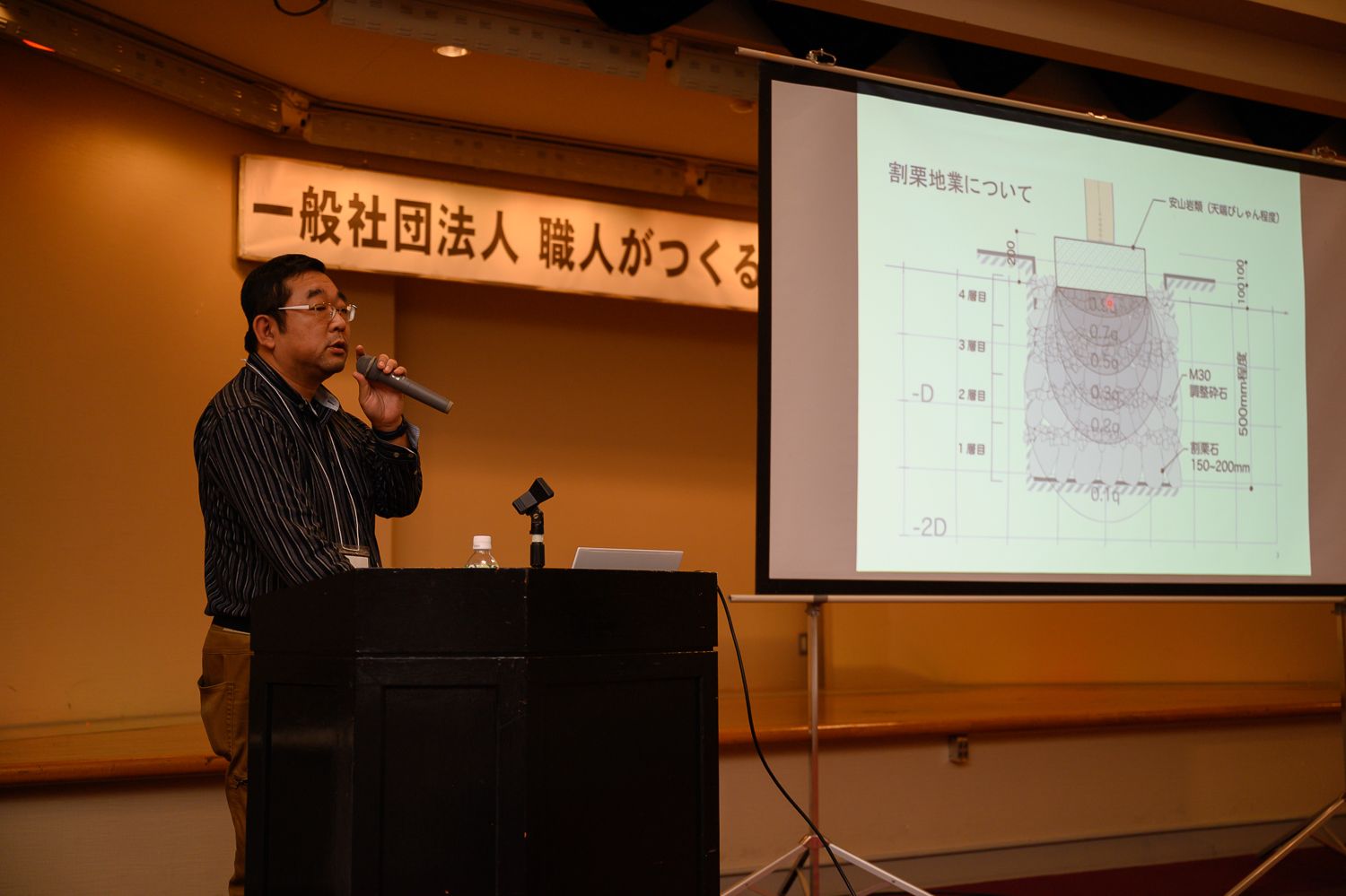

会員の山中信悟さん(つくり手リスト)に登壇していただき、限界耐力計算や都市計画区域外に建てるといった方法ではなく、仕様規定の範囲内で石場建てを実現する方法について、セミナーが行なわれました。

会員の佐々木文彦さん(宮城県)(つくり手リスト)より、東日本大震災で被災した山の木をつかったZEB(Net Zero Energy Building/ネット・ゼロ・エネルギー・ビル)仕様の木造建築社屋の事例についての報告がありました。

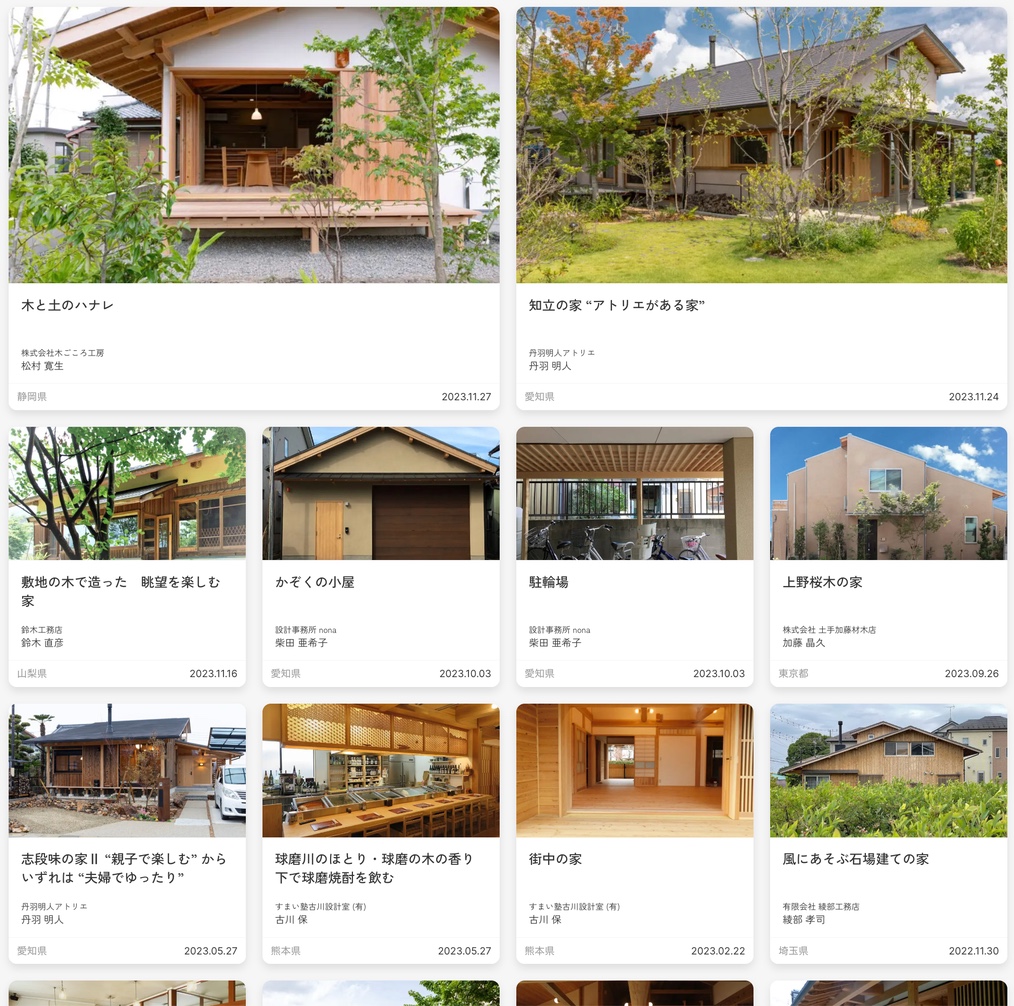

木の家ネットHPのギャラリーページについて、岡野康史さん(コンテンツ・WEB担当)より説明がありました。【ギャラリーページへの作品投稿方法】【ユーザーアカウントの操作方法】など、質問を交えながら進みました。

操作手順はこちらのリンクに載せています。初めて操作される方や、操作に迷われた方はご一読ください。また、木の家ネットのサイト内「会員向けページ」の「会員向けページ操作方法」ボタンからもアクセスできます。

総会の後は、皆さんお待ちかねの懇親会。

乾杯の音頭は前代表の加藤長光さん(秋田県)

締めの挨拶は金田克彦さん(京都府)

来年の総会は京都で開催されることが発表されました。

今年の分科会は【①見積もり】【②仕口】【③マーケティング】【④環境】【⑤やさしい石場建ての設計法セミナー】の5つのテーマに別れて議論を交わしました。

「乾杯からはじめて楽しい会になりました。見積り自体は細かい数字の調整をすればもうすぐ使えるんじゃないかなというところまで来ています。Notionというソフトで日報を入れてデータをまとめるという検証を進めている段階です。参加者のみなさんは積極的に質問したり議論したりといい部会になりました。これからも続けていきたいと思います」(金田さん)

「過去の実験の写真を見てもらいながら解説をしました。若い大工さんたちに実験にとても興味を持ってもらえました。ぜひ大きい規模の破壊実験を行いたいと思っていますのでよろしくお願いします」(宮内さん)

「Instagramの活用方法についてお話ししました。写真の撮り方、フォロワーの増やし方などについて資料元に説明をしました。その後、自分たちの広告をどうしているかなどの議論を交わしました」(大江さん)

「これからの建築のあり方、環境変化にどう対応するのかいう世界規模の話、またそれを身近な話として自分たちの仕事の中に取り組むことの難しさなど、さまざまな議論が行われました。それぞれの地域に持ち帰り実践していくことが大事ではないかということで締めくくりました」(綾部さん)

総会でのセミナーに引き続き、山中さんからさらに突っ込んだ話をしていただき、皆さん真剣に耳を傾けていました。

新潟ならではの見学ツアーに出かけました。

刃物といえば新潟の燕三条が有名ですよね。今回は伝統工芸士にも選出されている「鑿鍛治 田斎」さんを訪れました。鋼から鑿(のみ)の形にする火を使う工程を見学させていただき、熟練の技と感覚で作り上げていく様子に参加者のみなさんからは感嘆の声が漏れていました。723℃で磁石が付かなくなるという話にはびっくり!

田上町指定文化財・豪農 原田巻家の離れ座敷「椿寿荘」を訪れました。幕末には約千三百町歩(約東京ドーム260個分)という広大な土地を持っていたという原田巻家。その離れ座敷は、全国から貴重な銘木を集め贅を凝らし、見事な職人技で作り上げられていました。みなさん職人ならではの視点で細かい部分まで存分に堪能していたようです。

久しぶりに顔を合わせ、意見や情報を交換し、それぞれが刺激に満ちた2日間となりました。

会員の丹羽怜之さん(三重県)(つくり手リスト)から以下の感想をいただきました。

「直接顔を会わせて交流ができ、非常に有意義で楽しい時間を過ごすことができました。

見積部会分科会では、ようやく形になってきた計算方法を実例を交えて説明できたことで理解がしやすくなり、若手・ベテランそれぞれに考え方、地域性など意見が交わされました。手刻み仕事はそれ自体が独自なものになってきているとも感じますが、何が基本的なことで、何が独自性や魅力なのか色々と考える機会となりました。

椿寿荘での見学では、皆さん上に下に隅っこにと様々に目線を送っていてその視線を追っている方が個人的には勉強になりました(笑)。鑿鍛治 田斎さんでは、なかなか見る機会のない鍛冶屋さんの丁寧な仕事ぶりを、使い手として拝見できてよかったです。

久しぶりにお会いする方も、はじめましての方も、それぞれの地域での仕事ぶりや暮らしぶりなど、話題は尽きず、続きは次回総会のお楽しみかなと、すでに待ち遠しく感じています」

来年は京都でお会いしましょう!ありがとうございました。

新年あけましておめでとうございます。

年頭にあたり、木の家ネット会員の2022年ベストショットをお届けいたします。

今年もどうぞよろしくお願いいたします!

88才の建て主は新築することを決めた。

息子が言う。「自分の財産は自分で稼ぐので、遺産が要らない。生きているうちに、自分が好きなことに全額使いなさい」と。

それで、自分が植えた山の木で、自分の思う通りの木の家をつくることを決めた。

棟札も自分で書いた。棟上げ儀式のため屋根にあがる。後ろから息子が支える姿は微笑ましい。

しばらくお休みしていたお茶のお稽古を再開しました。すっかり着かたを忘れていた着物も、動画を見ながら再挑戦。時短で着付けができるように練習中です。

床の間にかかっている「無事」は、禅語で何事にもとらわれない、計らいのないという意味で、美しく見せたいとか目立ちたいという計らいの無い、野に咲く花のような自然な状態を指すそうです。そんな境地に憧れつつ・・、本年も皆様の無事をお祈りします。

満を持して「薪割り会」を開催!

かれこれ15年ほど続いているこの「薪割り会」。

当初はただただ “薪割りを体験してみよう!” と、牛山の家の住まい手と始めたイベントですが、今ではすっかり丹羽アトリエOB会に。

同じ木の家に暮らす仲間が集う、楽しい楽しい同窓会です。

趣味趣向が合った “お仲間“ ですので、つい話も弾んで、御開きはいつも御前様! 笑

築92年の古民家を富士河口湖町に移築(一部増築)した「Chair Laboratory 椅子の学び舎」。島崎信氏(武蔵野美術大学名誉教授)のコレクションを中心に約250脚の椅子を展示しています。2021年1月に解体着工し、2022年7月にプレオープンしました。隣接して、木工技術を学びたい世界各国の人も受け入れる「木工スタジオ」も新春完成オープンします。 山梨県南都留郡富士河口湖町大石2813-4 カフェも併設。ぜひ足をお運び下さい。

日本初の木造復元から30年経った掛川城天守閣の大規模な修理に着工した日の写真です。まずは、高欄の解体工事から始め、木部を取り替え、カシュウ塗りします。餝金物も塗装し直して、高欄を全て交換します。外壁の漆喰も土佐漆喰で塗り替え、淡い黄色にしばらくなります。今年3月末には、化粧直しした姿をお見せできます。桜満開の季節がおすすめです。

江戸時代末期に新潟県に建てられた築170年の古民家を愛知県に移築(新築)しています。

昨年、 慎重に解体・構造材の取外しを行い、今年は古材の洗い・手直し、新材の刻みを進め、7月中旬から建て始め、ただいま造作中。

その中の1カット。土壁の竹小舞が編まれていくと、何とも言えない気持ちよさと、すまいが形つくられていく喜びが湧いてきます。

春に竣工予定です。

自然素材のよさを体感していただこうと、弊社応接室の改装工事をしました。

床は幅広で厚みのある赤松と黒松の床板。壁は中塗り層からの土壁。仕上げは聚楽。天井は手刻みで造った格縁天井。格縁の桟は檜葉。天井板は杉。板目を縦横に張った市松模様の天井です。窓に障子、出入口には蔵戸を入れました。気の香る応接室です。心地よい部屋になりました。訪れるお客様も喜んでおられます。

「広江の家」で外構の撮影をした時に、カメラマンの岡野さんが撮ってくれた写真です。いつも元気な三兄妹がちょっとオスマシしているのがとても可愛らしくて、大好きな一枚です。

テーブルとベンチは栗を探して作りました。子ども達は大好きなお母さんがキッチンに立つ横でテーブルに座り、おしゃべりをしたり、オヤツを食べたり、宿題をしたり、お絵描きをしているそうです。時には叱られたり、兄弟喧嘩をする事もあるでしょう。子ども達と一緒に家や家具が育つのも楽しみです。

宮城県角田市の里山に建つ築100年程度の古民家を現地改修再生したものです。代々住み継がれてきた家の歴史と、木のぬくもりを感じられる家にしたいという建主の思いに応えるべく、主な居室は柱や梁などの古材を現わしとした開放的な空間とし、ご両親の住む隣接するS造離れと、若夫婦世帯の住む当該住宅との接点に通り土間のスペースを設けて2つの建物を繋ぎ、そこに薪ストーブを設置して2世帯の憩いの接点となるよう設計した写真です。

テレワークが定着して、住宅の設計の際には必ずと言っていいほどその場所の話題になります。今年春に完成した家にも1畳分の大きさの仕事部屋を設けました。守衛室のように家の入口脇に位置し、かつ机の向きが壁を背にするので、仕事しながら家全体の様子が視界に入りつつ、オンライン会議の時には画面に家の様子が映り込みません。また階段を一段上がった踊り場のレベルにあるので、「ヨシ」と気持ちを切り替えてもらうことを目論んでいます。

三重県主催の第1回みえの木建築コンクールにて、初代住宅新築部門最優秀賞を頂きました。

思いを込めてつくった「いかだ丸太の家」、五代目のデビュー作が、創業120年の記念ともなりました。

/表彰会場にて 施主さん、設計士さんと共に

丹羽明人アトリエ主催の年末恒例イベント、薪割り会でのワンシーン。はじける笑顔にお施主さんと丹羽さんの素敵な関係性が伝わってくるようです。

時間の経過とともに表情に深みを増していく杉の無垢板。

数年前に玄関の腰板を張り替えたお宅を訪れると、その時とはまた違う表情になっていました。風雨にさらされて色は渋みを増し、天然の浮造りが現れていました。

自然に生えてきたというツクバネ朝顔は、渋めの腰板に彩りを添えています。

新しい年も引き続き、無垢材の美しさを大切にした家づくりを続けて参ります。

「くむんだー」を始める前に、子供たちへ森や大工のお話をしています。

単に、大きな玩具で遊ぶのではなく、そこに込められた大切なお話です。

イベントなどでも、周りを親御さんに囲んでいただき、同じようにお話をします。

10分程度ですが、子供たちはまじめに聞いてくれますよ。

2022年10月15日(土)・16日(日)、淡路島で開催された「一般社団法人 職人がつくる木の家ネット 第四期総会」の様子をレポートします。

コロナ禍の影響により、2020年と2021年はオンラインでの総会でしたので、満を持して3年ぶりにリアルでの総会となりました。人数が集まるか不安でしたが、78名(会員以外の方も含む)が参加されました。久々の再会で話に花が咲いていたようです。

一日目(15日)は総会・懇親会・分科会、二日目(16日)は2コースに分かれて淡路島ならではの見学ツアーを行いました。

時間軸に沿って写真を交えながらご紹介していきます。

「リアル総会は3年ぶりで、やっと淡路で開催することができました。久しぶりにみなさんの顔が見れて嬉しいです。2日間とても楽しみにしています。懇親会や分科会で存分に情報交換して、しっかり勉強してもらえればと思います」

「初めまして。事務局の中田京子です。今まで2回のZoom総会には参加させていただいていましたが、リアルでは初めましてお目にかかります。みなさんが好きなことを仕事にされていていて、情熱を持って取り組んでいらっしゃるので、私もその姿に刺激を受けてこの仕事に向き合っています。よろしくお願いします」

四期では新たに6名の方が入会されました。昨年(三期)はオンライン総会だったため、三期と四期の新入会員の方に自己紹介をしていただきました。

新堂 豊さん(三期入会)

「神奈川県で大工をやっている新堂といいます。日頃からお世話になっている会員の方から紹介していただき入会しました。手刻みの家づくりをどんどんしていきたいと思っています。頑張ります!よろしくお願いします」

→プロフィールページ

田中 孝佳さん(四期入会)

「和歌山で大工をやってます。墨付けする大工が周りからいなくなりました。大工を楽しく続けていくためにモチベーションを上げて頑張っていきたいと思っています。今後ともよろしくお願いします」

→プロフィールページ

小島 優さん(四期入会)

「神奈川県相模原市で祖父の代から工務店を営んでいます。上棟以来の緊張をしています。手刻みの修行をして頑張っています。伝統構法についても木の家ネットで勉強させてもらって、挑戦していければなと思っています。どうぞよろしくお願いします」

→プロフィールページ

山中 信悟さん(四期入会)

「神奈川県鎌倉市で設計事務所をやっています。木造建築で1,000平米オーバーのものや、石場建てのものなどを、構造計算や温熱計算も含めワンストップでやっています。よろしくお願いします」

→プロフィールページ

初参加の4名で記念写真

都合により当日参加できなかった2名はパネルにて事務局から紹介させていただきました。

中村 英二さん(四期入会)

中村さんは福井県福井市で設計・工務店を営まれています。手刻みで木組をする伝統構法にこだわり、本物の天然素材の良さを広め、かつ現代のライフスタイルに合った形を提供できるように、がんばられていらっしゃいます。同じ志の人とのネットワークを拡げたいということで入会されました。

→プロフィールページ

小坂 哲平さん(四期入会)

小坂さんは北海道斜里郡で大工をされています。「北海道で木の家を建てたい」という依頼を受けた時に、何かの分岐点だと感じ移住を決めたそうです。住む人を置いてきぼりにするような家や、立派な材料と工法でもみんながぎくしゃくしているような現場を見てきて、目標として「住む人が幸せになること」を心にお仕事をされています。今年9月に公開した小塚さんの記事にちらりと登場しています。

→プロフィールページ

ぜひみなさんのプロフィールページをチェックしてみてください。それぞれのWEBサイトやSNSへのリンクもあります。

新入会員の皆さん、どうぞよろしくお願いします。

次は、一年間の事業報告と決算報告です。

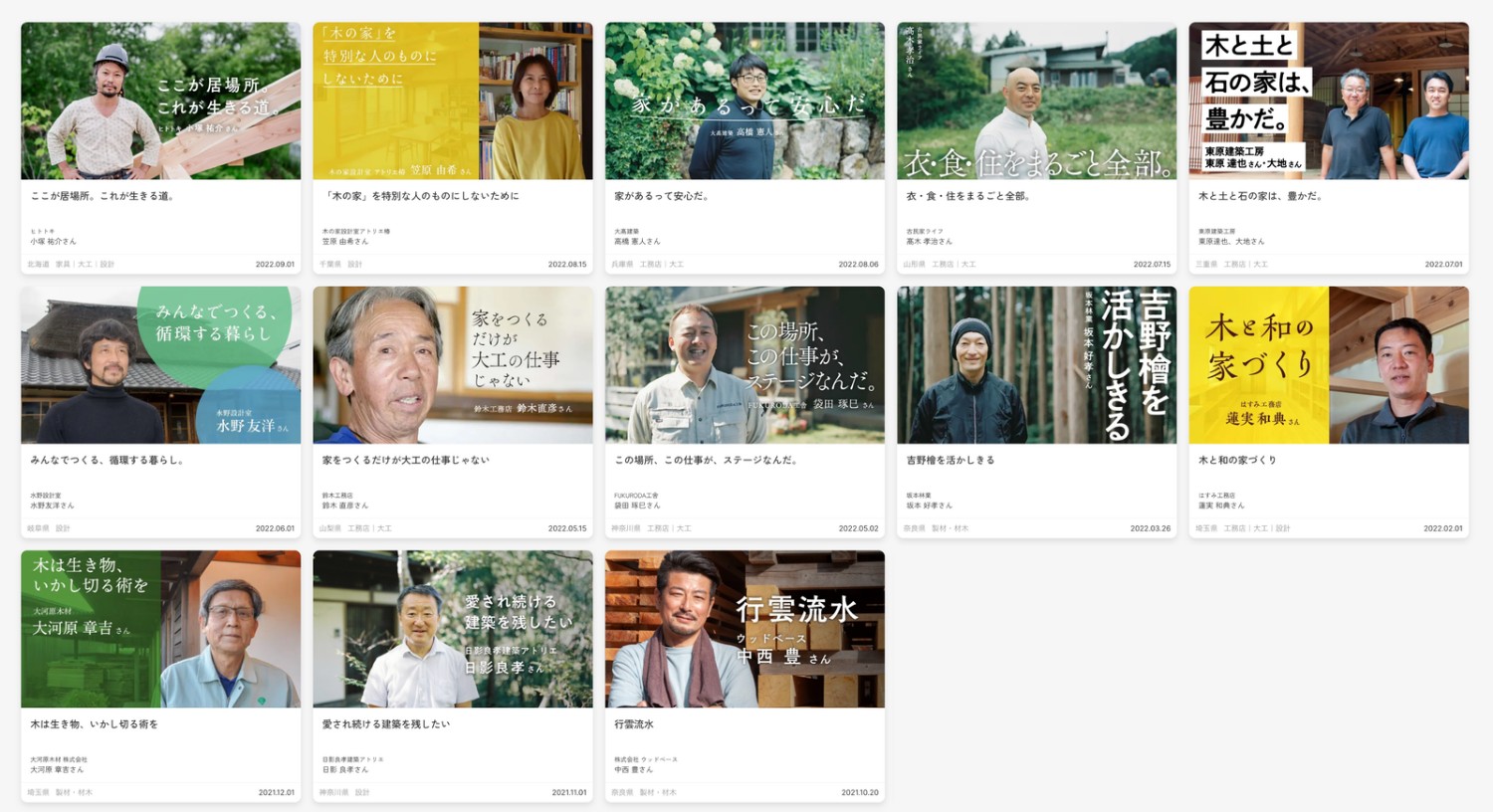

事業報告:HPコンテンツ

今年度は特集コンテンツ2本と、会員紹介コンテンツ13名分の発信を行いました。

その後、決算報告と五期の事業計画・予算案について、大江代表理事より説明がありました。

部会報告①:見積部会

見積り部会の概要と目的、2022/4/23(土)・24(日)にホテル琵琶湖プラザにて開催した「大工経営塾」について、金田克彦さん(京都府)から報告がありました。

4月に開催した「大工経営塾」の様子

「木の家づくり・伝統構法など皆さんがやってらっしゃる仕事の指標となる見積り例がないので、みんなで作っていこうという部会で、徐々にデータが揃ってきてまとめ作業を進めている段階です。興味のある方は声をかけてください」(金田さん)

部会報告②:環境部会

昨年発足した環境部会について、綾部孝司さん(埼玉県)から報告がありました。

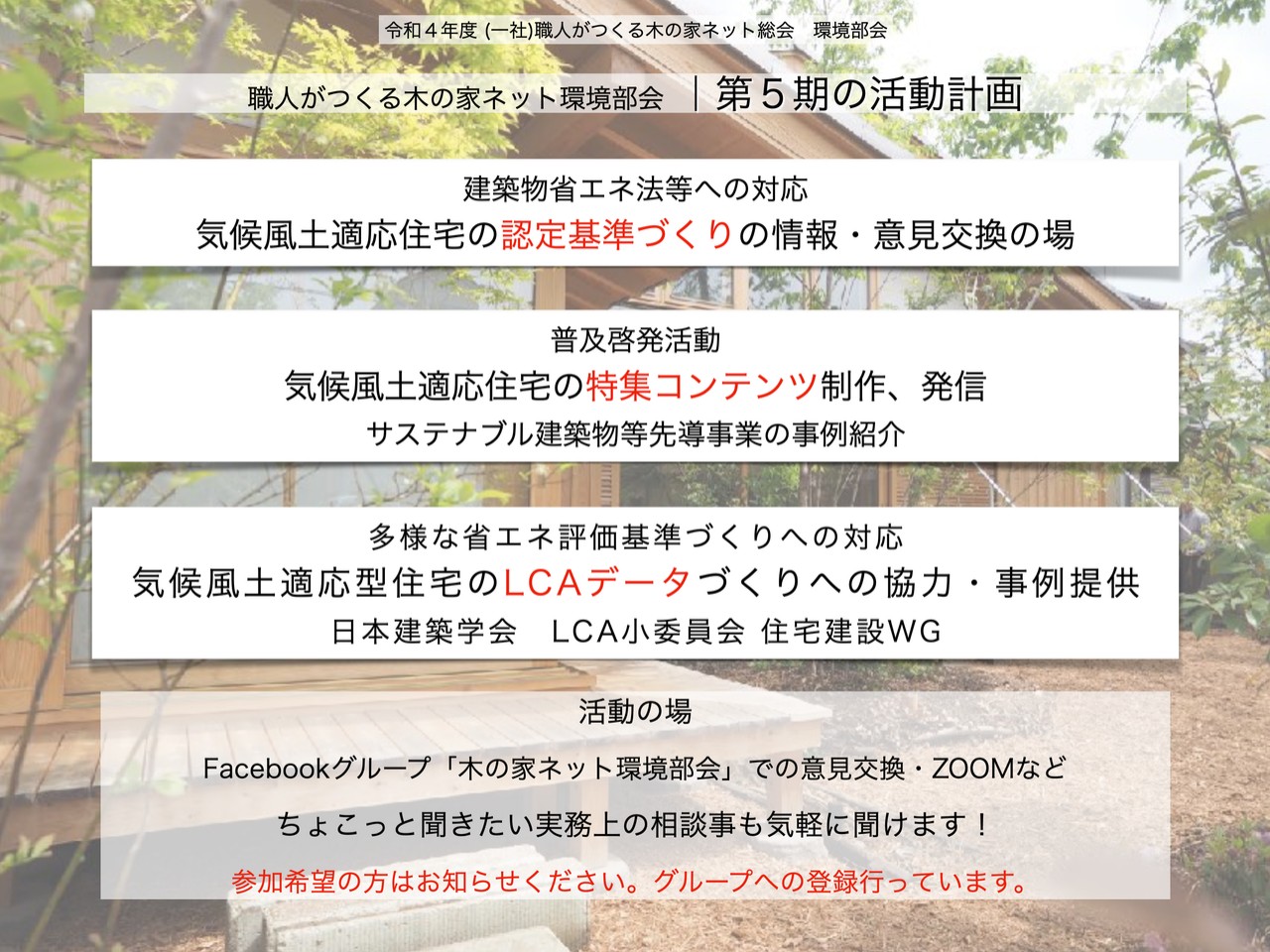

「建築物省エネ法基準義務化・2050年のカーボンニュートラルの実現に向け、国内でさまざまな動きがありますが、果たして実現できるのか。また建築に関していうと高気密高断熱の住宅づくり一辺倒で進んでいる。そこに私たちの作っている木の家にもできることがあるんじゃないだろうか、その多様性を考えていこうという方針で進めています。

四期は【①パブリックコメントを寄せたり】【②会員内外に意見を募り国土交通委員会に実務者からの意見として発表】【③環境にまつわる特集コンテンツ】といった活動をしてきました。

五期では【①気候風土適応住宅の認定基準づくりのための情報・意見交換】【②普及啓発活動として気候風土適応住宅の特集コンテンツ制作】【③多様な省エネ評価基準づくりへの対応として、気候風土適応型住宅のLCAデータづくり】の3つの活動を進めていきます。

Facebookに環境部会のグループがありますので、よろしければご参加ください」(綾部さん)

部会報告③:マーケティング部会

マーケティング部会の活動について宮内寿和さん(滋賀県)から報告がありました。

「マーケティング部会発足の理由は、会費を払っていただいている会員の皆さんへ何か還元できることはないかと考えてのことでした。仕事を拡げていくための仕掛けを考え勉強していく場にしていきたいです。また木の家ネット自体を『すごい団体だ』と思ってもらえるように知名度を上げるていき、みなさんへの信頼感や仕事に繋がるような活動をしていかなければならないなと考えています。

皮切りに会の窓口であるホームページのリニューアルを実施しました。インスタグラムとも連携しており、ハッシュタグ 「#木の家ネット」をつけて投稿していただくと、サイト上にも表示される仕組みになっています。家づくりだけに留まらず広く発信していってみてください。また木の家ネットのインスタグラムアカウント @kinoienet も開設し情報発信していますので、ぜひフォローしてください」(宮内さん)

各部会に興味のある方は奮ってご参加ください。

今年1月にリニューアルした木の家ネットのホームページについて岡野康史さん(コンテンツ・WEB担当)より説明がありました。

全体の概要説明に続き、最近実装された【ユーザーアカウントの操作方法】【ギャラリーページへの作品投稿方法】について、実際に操作をしながら解説があり、みなさんから質問も上がっていました。

総会に参加されていない方もおられますので、後日会員限定で動画配信します。

また、操作手順はこちらのリンクに載せています。初めて操作される方や、操作に迷われた方はご一読ください。また、木の家ネットのサイト内「会員向けページ」の「会員向けページ操作方法」ボタンからもアクセスできます。

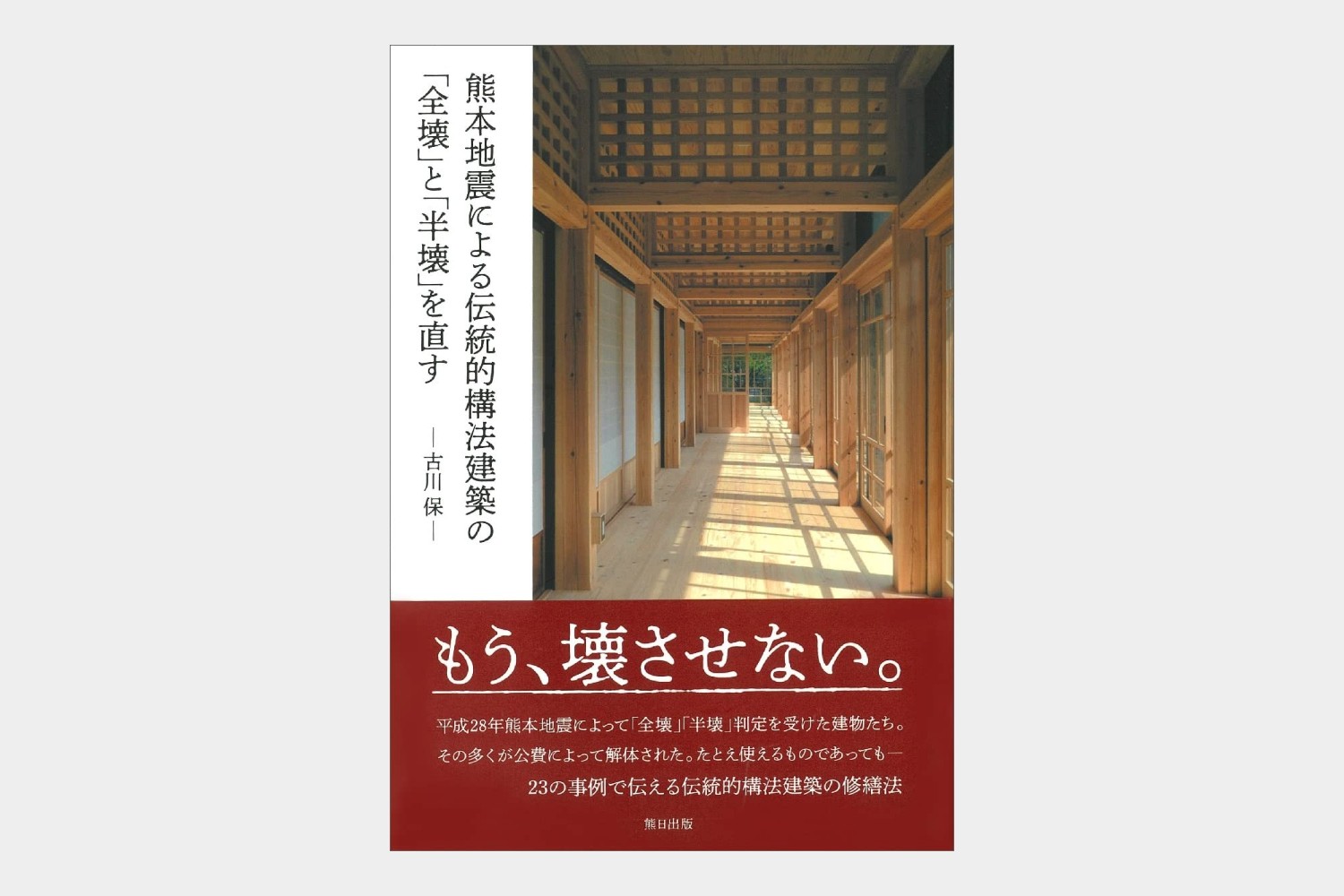

古川保さん(熊本県)より、ぜひこの場を借りてお礼がしたいとのことで、ご登壇いただきました。

「熊本地震から6年が過ぎました。やっと自分の周りでも整理がついたところです。地震のあと延べ260名の方が応援に駆けつけてくれました。木の家ネットの会員の方も多数来ていただきました。また、多額の寄付もいただきました。本当にありがとうございました。

その皆さんに何かお返しをしたいと考え、修復した実績をもとに「熊本地震による伝統的構法建築の「全壊」と「半壊」を直す」という本を作り皆様にお送りしています。もし、協力いただいた方の中で『受け取っていないよ』とという方がいらっしゃいましたら、お声がけください」(古川さん)

最後に大江代表理事より閉会の挨拶がありました。

「伝統構法の技を伝承していくため、民間の住宅だけではなく、まずは公共建築に伝統構法の技術を取り入れて使用してもらえるようにできないかと考えています。その法制化のために関係者とロビー活動をしています。

また、各地で空き家問題になっている古民家を、災害時の仮設住宅に活用できないかという話も進めています。

今後ご協力していただくことも出てくるかと思いますので、その際はどうぞよろしくお願いします。

本日はありがとうございました」

総会が終わり夕刻より皆さんお待ちかねの懇親会が始まりました。

乾杯の音頭は、今回の淡路総会でご尽力いただいた植田俊彦さん(兵庫県)

皆さん、楽しんでいますね

締めの挨拶は、同じく淡路総会でご尽力いただいた藤田大さん(兵庫県)

3年ぶりの開催とあって、例年にも増して話に花が咲いているようでした。それぞれ貴重な時間となりました。この後は、真面目に(?)分科会に移ります。

今年の分科会は【① 製材は誰がやる?】【② 仕口】【③ 環境】【④ マーケティング】の4つのテーマに別れて議論を交わしました。

「国産の無垢材で家を建てたいと踏ん張っている仲間たちがいます。しかし製材所の廃業が相次ぎ、賃曳きも遠くまで行かないとできないという現状が増えていく中、簡易製材機“ウッドマイザー”の話を聞くことが増えてきました。

そこでウッドマイザーを導入している木の家メンバーへのアンケートをもとに、山・製材・大工・設計のメンバーが揃う絶好の機会の中で、林材ライターの赤堀さんのリードのもと、情報の整理を試みました。

結論としては、道具としては当たり前に長所も短所もあり、安易に手を出すと大変かもしれないが、うまく使えば木と楽しく遊べるアイテムになる。みんな、木が好きなんですね。」(金田さん)

「まず、現在、木造建築・石場建てが社会的に不利な状況に置かれている中、【伝統構法の設計法作成及び性能検証実験検討委員会】で続いている試験体による研究に、実務者の意見が取り入れられていないこと、研究結果が実務に活かされていないこと、研究の仕方を見直すべきではないかとの声が上がっていることについて議論しました。

皆さんの普段やられている仕口・接手についてや『この場合はどうなの?』といった踏み込んだ議論を長時間にわたり熱く語り合いました。

12月には仕口・接手実験検証部会を立ち上げる予定です。そこで出た意見をまとめ、国交省の伝統構法、仕口・接手検証委員会に上げたいと思いますので、皆さん奮ってご参加ください。

最終目標はEディフェンスでの実大実験!それぞれの大工の意見を試験体にして検証できるチャンスです!」(宮内さん)

「親方の愚痴大会になりましたが、経営のために自らが実践していることの情報を語る場となりました。例えば、新規雇用のための助成金を得るための労働時間の工夫と月給か日給月給かの選択。建築業界の慣習を変えて、週休二日制にしなければ、弟子も来なくなる。最近は、休憩時間に刃物を研ぐのではなく、休憩時間は休憩時間だと割り切っている。土曜日まで働かなくても所得が得られるような仕組みにしないと生き残れない。また、経営改善のための無担保、無保証人のマル経融資を受けて資金繰りをしていること。建築だけでなく、不動産投資をして、通常業務以外の収入を得て多角経営をすることなど。今後は、その具体的な方法について会員と共有していきたいということになりました」(大江さん)

「総会でも触れた【① 気候風土適応住宅の認定基準づくり】【②気候風土適応住宅の事例紹介を通しての普及啓発活動】【③気候風土適応型住宅のLCAでの評価を目標とした活動】に3つについての情報共有や意見交換を実施しました。活動の方向性や一歩踏み込んだ内容について意見交換できたことは大きな収穫でした。各参加者からのざっくばらんな意見も聞け、終始笑いの絶えない楽しい分科会でした」(綾部さん)

二日目は2つのコースに分かれて見学ツアーに出かけました。

淡路島ならでは建築様式や左官仕事、淡路島在住の会員の仕事ぶりなどに触れ、生でしか感じられない経験に皆さん大いに刺激を受けていたようです。それぞれのコースの様子をご紹介します。

植田俊彦さん・俊司さん(総合建築植田)のアテンドで淡路島ならでは建築様式や左官仕事などに触れるコースです。

野水瓦産業株式会社

淡路といえば玉ねぎも有名ですが、やはり外せないのが淡路瓦です。一般的な屋根瓦だけではなく、敷き瓦や壁面用のタイルなどさまざまな意匠の瓦を見学しました。事務所内には会員の植田俊彦さんが手がけた“水ごね”の左官仕事も。今だと平米10万円はくだらないとのこと。

設計士の和田洋子さんからは「壁面の瓦と水ごねの土壁が印象的でした。もっとお話を伺いたいです」との感想をいただきました。皆さんもそれぞれ質問したりサンプルを購入したり有意義な時間を過ごしました。

立派ななまこ壁の蔵

ノミズさんからほど近い蔵も案内していただきました。「こんな立派ななまこの漆喰は見たことない」と皆さん感嘆の言葉を発しながら、写真を撮るなどしていました。

伊弉諾神宮

伊弉諾(いざなぎ)神宮には、会員の藤田大さんが手がけられた“放生庵”と“制札”がある。仕口がどうなっているのか議論しながら見学。その仕事ぶりに唸っていました。

久住章氏の漆喰彫刻

久住章氏の左官技にため息が出るばかり。邸宅自体も見どころが満載で濃密な時間を過ごしました。

総合建築植田(植田俊彦さん俊司さん) 土壁の話

最後は植田さんに土壁にまつわる話を聞かせていただきました。予定の合うBコースの方々も加わり、見て触れて熱心に聞き入っていました。

植田さん、ありがとうございました。

藤田大さん(淡路工舎)のアテンドで、藤田さんの作業場やウッドマイザーの実演、手がけられたお寺などをめぐるコースです。 ※Bコースの写真は大江さん提供。

淡路工舎(藤田大さん)作業所見学

会員の藤田大さんの作業場に訪れた皆さん。

普段はなかなか見れない会員の技や道具を間近で見て、刺激を受けていました。

分科会でも話題に挙がったウッドマイザーを藤田さんに実演していただきました。

小川寺

2001年に藤田さんが鵤工舎で修行していた時に建てたお寺。

藤田さんはこのお寺を建てるために淡路に移住をしてきたそうです。

安乎岩戸信龍神社

近年手がけられた美しい仕事。知る人ぞ知るパワースポットで「龍の伝説」が残っています。

洞窟の中から鳥居に向かって外を見ると淡路島の形に見えるそう。確かに見えます。

福田寺

2014年の竣工。阪神淡路大震災で全壊した本堂を20年の歳月を経て再建されたそうです。

この写真のみ2020年取材時のものです

皆さん、細かいところまで見入っていました。

藤田さん、ありがとうございました。

3年ぶりに顔を合わせ、大いに情報交換やインプットできた2日間となりました。

ジョンさんからは今回の総会を通して

「皆さんと淡路島でお会い出来て非常に勉強になりました。我々の建設業界の特殊なところが益々理解を深めて、大工や設計士だけではなく、林業・製材所・木材店・WEBやマーケティング関係者・政治家など、さまざま専門家の協力とチームワークがないと大手メーカーに太刀打ちできない現代の事情と危機感を感じました。

今まで私は木の家ネットを通して弟子のことや経営のことでとても勉強にさせてもらいました。これからは、木の家ネット自体が団体としての力を発揮していくべきだと思います。木の家の可能性を一般の方に広く知ってもらい、伝統文化として守るためだけではなく、伝統建築の利点を社会にもっともっと伝えていくべきだと思います。

地球温暖化対策としても、人の健康のためにも、本当にいい家づくりであり、我々が人生をかけてやっていることなので、日本だけでなく海外にまで発信していけるようマーケティングなどにも力を入れていきたいです」

と熱いメッセージをいただきました。

やはりリアルで集まるのは有意義ですね。そして社会情勢を見ながら来年の開催場所の検討もしています。現地開催できることを願っています。また来年お会いしましょう!

ありがとうございました。

Bコースの写真:大江忍

2021年10月30日(土)にオンラインで開催された職人がつくる木の家ネットの総会の様子をレポートします。

本来であれば、年に一度、全国各地より会員の皆さんにお集まりいただき、大ホールでの報告会・フォーラム・懇親会・オプショナルツアーでの貴重な建造物の視察など、2日間に渡って開催しています。今年も昨年に引き続き、新型コロナウイルス感染症の拡散防止の観点から、Zoomを使っての「オンライン総会」となりました。昨年よりオンラインミーティングが一般的になったこともあり、大きなトラブルもなく多くの会員の皆さんが事務所や現場、自宅などから参加しました。

時間軸に沿って写真を交えながらご紹介していきます。

目次

●開会宣言・代表挨拶

持留ヨハナさんを偲んで

●新入会員自己紹介

●事業報告

①HPコンテンツ

②木構造部会

③マーケティング部会

④オンライン勉強会

●大工経営塾/見積部会 事業報告

●新ホームページの概要

●熊本 気候風土適応住宅 活動報告

●分科会

分科会①「気候風土適応住宅/環境部会」

分科会②「マーケティング部会」

分科会③「伝統建築の未来 後藤先生のお話をうけて」

●分科会まとめ・閉会挨拶・来期総会案内

昨年に引き続き、コロナ禍においてオンラインでの開催になってしまったことを非常に残念に思っています。オンラインなりの可能な範囲での様々な活動を行なった年でした。来年こそは本来の開催地である淡路島でみなさんとお会いしたいですと、挨拶がありました。

また今年8月にお亡くなりになった前事務局の持留ヨハナさんへのお悔やみの言葉がありました。

今年8月にお亡くなりになった前事務局の持留ヨハナさんを偲び、木の家ネットの立ち上げから一般社団法人になる直前まで、ヨハナさんと二人三脚で本会を支えてきていただいた夫の持留和也さんからお話がありました。

今年は新たに8名の方が入会されました。それぞれに自己紹介をしていただきました。

橋本 洋一さん(プロフィールページ)

大分県で設計施工をやっています。手刻みで建てています。今度、気候風土適応住宅を建てていく中で、木の家ネットのみなさんと活動していきたいなと思い参加させてもらいました。よろしくお願いします。

柚山 一利さん(プロフィールページ)

愛媛県新浜市で木造建築の構造の設計をしています。住宅やお寺などの耐震診断もやっています。どうぞよろしくお願いします。

齊藤 基彦さん(プロフィールページ)

東京都で工務店をやっています。伝統建築などの経験はありませんが、その素晴らしさをもっと勉強したいと思い参加させていただきました。よろしくお願いします。

村上 聡さん

埼玉県所沢市で工務店をやっています。東京と山を繋ぎ地元の木を使えるような仕事をしています。若い世代のつくり手たちのためにも、もっと木に触れることのできる環境をつくっていきたいと思っています。よろしくお願いします。

篠 節子さん(プロフィールページ)

東京都で設計事務所をやっています。独立当初から環境のことを考えた建築をつくっていきたいと思っています。伝統的な木造住宅・気候風土適応住宅を会員のみなさんと日本各地につくっていきたいです。どうぞよろしくお願いします。

都合により当日参加できなかった3名はパネルでの紹介となりました。プロフィールページをチェックしてみてください。

新入会員プロフィールページ

◎唐木 俊さん(東京都)

◎新堂 豊さん(神奈川県)

◎田中 孝佳さん(東京都)

次は、一年間の各事業報告です。

【事業報告①:HPコンテンツ】

今年度は特集コンテンツ2本と、会員紹介コンテンツ11名分の発信を行いました。

【事業報告②:木構造部会】

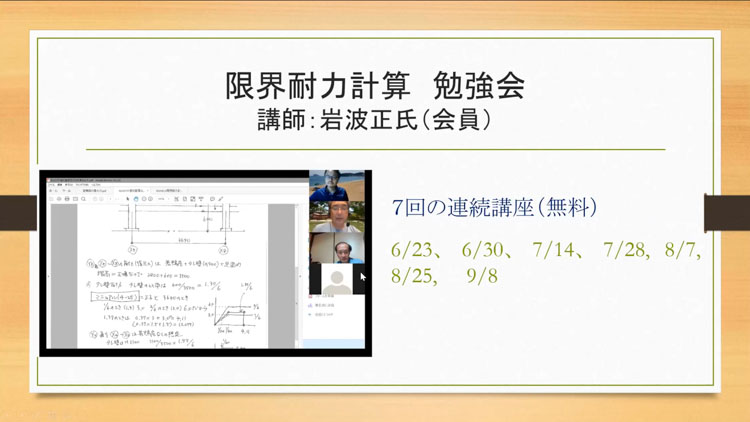

2020/11/1より6/22日まで全15回の「木構造部会」を会員の岩波正さん(滋賀県)を講師として開催しました。

昨年の限界耐力計算法の勉強会の続編として開催したもので、許容応力度設計や限界耐力計算法のおさらいをした上で、例題に取り組んだり、参加者からの質疑に答える形で実施しました。

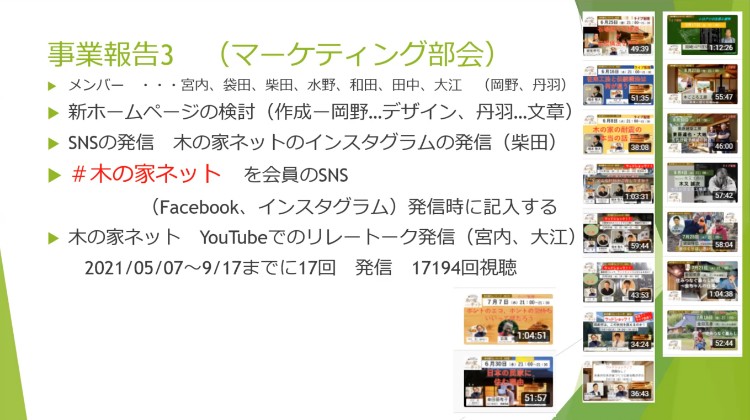

【事業報告③:マーケティング部会】

今年度、新たにマーケティング部会を発足し、宮内寿和さんを中心に7名の会員とコンテンツ制作の2名を加えた9名で、SNSの発信・活用と新ホームページの検討を重ねてきました。

木の家ネットのインスタグラムアカウント @kinoienet を開設し情報発信を始めました。会員の皆さんも是非ハッシュタグ 「#木の家ネット」をつけて家づくりだけに留まらず広く発信していっていただきたいです。

また、5月からYouTubeにてリレートークをライブ配信する試みも始めました。「ウッドショック」のことを取り上げたの発端に、大江さん・宮内さんが聞き手となり毎回各方面のゲストをお招きして進めています。9月までで17回発信し視聴数は17194回になっています。これからも引き続き配信していきます。

【事業報告④:オンライン勉強会】

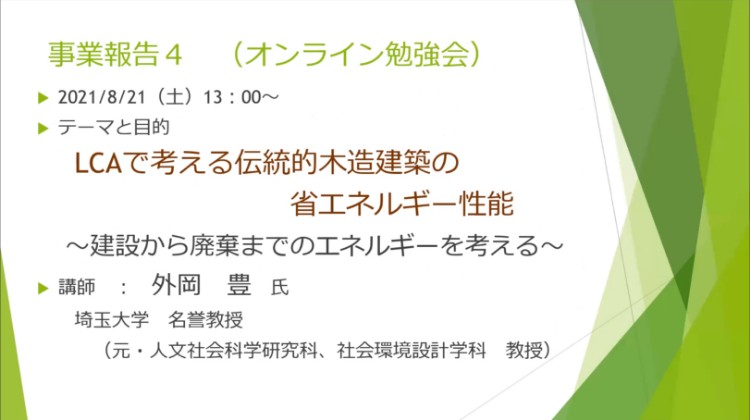

8/21、外岡豊氏(埼玉大学名誉教授)講師にお迎えし「LCAで考える伝統的木造建築の省エネルギー性能 〜建築から廃棄までのエネルギーを考える〜」というテーマで初めてのウェビナーを開催しました。

「大工経営塾/見積部会」について金田克彦さん(京都府)・水野友洋さん(岐阜県)より報告がありました。詳しい報告会は興味のある方に向けて来年初めに開催する予定ですが、見積部会の目的・方向性・運用例のさわりの部分について発表していただきました。

「一見難しそうな内容ですが、素敵な仲間に恵まれ、単純な計算で使えそうなものができつつあります。年明けに開催予定の発表会では、経営にまつわる講演会も行おうと考えていますので、奮ってご参加ください」(金田さん)

今後リニューアル予定の、木の家ネットのホームページの概要について岡野さん(コンテンツ担当)より進捗状況の報告がありました。

昨年に引き続き、古川さんより熊本での気候風土適応住宅の活動についての報告がありました。まず、欧米諸国との家庭でのエネルギー消費量の比較に触れ、はたして日本は本当に省エネ後進国なのか、また国内でも暖房器具の使用状況が地域で差があるので、ひとまとめでは語れないのではないか。そして伝統的構法の家・気候風土適応住宅こそが、生産・廃棄等を含めれば最高のエコハウスなのではないか。とのお話をしていただきました。

休憩を挟んで恒例の分科会を開催しました。今回は【①気候風土適応住宅/環境部会】【②マーケティング部会】【③伝統建築の未来 後藤先生のお話をうけて】の3つテーマのミーティングルームに別れ、熱い議論を交わしました。

【①気候風土適応住宅/環境部会】

2025年の建築物省エネ法基準義務化、2050年のカーボンニュートラル達成を視野に社会が動いています。高気密高断熱一辺倒の省エネ手法に多様性を持たせるため、今年度より木の家ネットで「環境部会」を立ち上げることになりました。環境部会では、木の家に相当しい省エネ手法の評価方法の確立を目指しているという旨のお話を綾部さんよりしていただき、意見交換を交わしました。

【②マーケティング部会】

リーダーの宮内さん(滋賀県)を中心に「マーケティングの本質とは」「目標・目的・戦略・戦術」など、資料と例題を交えて、参加者全員でマーケティングの勉強をしました。最後に「我々が建築のプロフェッショナルであるということをきちんと発信していくべきだろう。そのためには会の目標・目的・戦略・戦術を明確にする必要がある」とまとめました。

マーケティング部会からのお願い:木の家ネットYouTubeチャンネルに登録をお願いします。現在500人ほどの登録がありますが、1000人を越すと収益化など、できることも増えますので、あと500人の登録を直近の目標にしています。

【③伝統建築の未来 後藤先生のお話をうけて】

総会と同日開催されたウェビナー「伝統技術・技能を広めていくために/伝統を未来につなげる会 後藤治会長からの話題提供」をうけ、登壇いただいた後藤先生にもご参加いただき、議論を交わしました。ウェビナーでは、後藤先生から「公共建築に匠の技を」「防災対策としての地域の伝統家屋の空家利用」という提案をしていただいており、参加者からは「まずは木の家の需要を作らなければ、職人の担い手も増えないし育たない。とてもためになるお話をありがとうございました」「伝統構法の家は、新築もリフォームも同じ職人さんができるということを強く発信していきたい」などの感想が聞かれました。

各分科会のまとめの発表をはさみ、最後に丹羽明人さんから閉会の挨拶がありました。

「今年は昨年に引き続き2回目のネット総会となりましたが、充実した内容の会になったと思います。2001年に始まった木の家ネットはちょうど20年を迎えました。振り返ると、木の家をつくっている仲間にとって色々な社会問題や環境問題がありました。我々はその都度、積極的に様々な対応や情報発信をしてきた会ですが、今日も世の中は変わり続けており、これからも変化に対応し続けていかなければならないなと感じています」

「近年は自主的に様々な分科会も生まれ活発に活動しています。またホームページのリニューアルも控えており、より活発な情報発信の場になる予定です。木の家ネットの会員のみなさんは意識の高い方ばかりです。それが全国各地にいるということが最大の特徴であり強みだと思います。みなさん、是非、自分が情報を発信する側なんだという意識を持って、より主体的に参加していただき、さらに活発な情報交換・情報発信をできる会にしていきましょう」

オンラインでこれだけの検討や議論が行える会です。直接顔を合わせることができれば、さらに充実した総会になることでしょう。来年こそ淡路島でお会いしましょう!

取材・執筆・写真:岡野康史 (OKAY DESIGNING)

2020年11月1日(日)に開催された職人がつくる木の家ネットの総会の様子をレポートします。

本来であれば、年に一度、全国各地より会員の皆さんにお集まりいただき、大ホールでの報告会・フォーラム・懇親会・オプショナルツアーでの貴重な建造物の視察など、2日間に渡って開催しています。しかし今年はご存知の通り新型コロナウイルス感染症の影響下にあり、開催方法の変更を余儀なくされ、一般社団法人として第二回目となる今回の総会は、Zoomを使っての「オンライン総会」となりました。40名以上の会員の皆さんが事務所や現場、自宅などから参加しました。

時間軸に沿って写真を交えながらご紹介していきます。

目次

●開会宣言・代表挨拶

●自己紹介(新入会員・新運営委員・新事務局)

●事業報告

大工経営塾/見積部会

その他講習・勉強会(民法改正講習/気候風土適応住宅講習/京大勉強会/限界力計算勉強会

●「伝統建築工匠の技」ユネスコ登録活動報告

●気候風土適応住宅/SDGs の取り組みについて

●熊本マニュアル活動報告

●分科会

分科会①「気候風土適応住宅/SDGs」

分科会②「既存伝統的建物の耐震診断の諸問題について」

分科会③「熊本マニュアル」

分科会④「職人と伝統の伝承」

●分科会まとめ・閉会挨拶・来期総会案内

コロナ禍において会員紹介コンテンツの取材が一部オンラインで行わざるを得なくなった旨や、今後建築業界が受けるであろう影響を鑑みて、今ある仕事を大事にしながら共に乗り越えて行きましょうといった挨拶がありました。

今年は新たに3名の方が入会されました。まずは新入会員の兼定 裕嗣さん(岐阜県)さんの自己紹介から。

兼定さん:「手加工での家づくり、伝統技術を引き継いでゆくことを大切に仕事をしています。会員の皆さんと情報交換をしながらレベルアップを図りたいと思っています」

福島 教仁さん(埼玉県)、清水 裕且さん(徳島県)のお二方も今期より入会されました。当日は都合により参加できなかったためパネルでの紹介となりました。ご両名についてはプロフィールページをチェックしてみてください。

新入会員プロフィールページ

>>兼定 裕嗣さん >福島 教仁さん >清水 裕且さん

次に、7月より事務局を引き継いだ中田京子さん(岡山県)のご紹介。

中田さん:「会員の皆さんの情熱を持って仕事をされていて、刺激を受けながら携われることにありがたく思っています。木の家ネットの事を多くの人に知ってもらいたいです。皆さんのお役に立てるように頑張って行きますので、よろしくお願いします。」

また、賛助会員として森田 康司さん(秋田県)も今期より入会されました。

続きまして、一年間の各事業報告に移りました。

【大工経営塾/見積部会】

まずは「大工経営塾/見積部会」について金田克彦さん(京都府)より報告がありました。

大工もこれからは経営のこともしっかり考えていかなければいけないので一緒に考えていこう」という趣旨で4年前から活動しているのが大工経営塾です。さらに一歩踏み込んで、伝統構法などの木組みで家づくりをする際の見積もりの考え方に統一性を持たせて活用できるデータを作っていこうというのが見積部会になります。

金田さん:「木工事と左官工事がなかなかデータもなく分かりにくいので、そこに重点を置いて勉強会を開いています」と近況を報告してくれました。

【その他講習・勉強会】

今年度は、大工経営塾として京都大学勉強会・気候風土適応住宅講習・民法改正講習・限界耐力計算勉強会が開かれ、会員の皆さんが熱心に参加されました。それぞれの集まりについて大江代表理事より報告がありました

京都大学勉強会では、講師に藤井義久先生、補助講師に安田哲也先生をお招きし、「山と木材など木の家を取り巻く環境が変化して行く中で、伝統的な技術を持った人たちがどうやって生きていくのか」などをテーマに講演が開催されました。

気候風土適応住宅講習では、木の家ネット会員の高橋昌巳さん(つくり手リストはこちら)に講師なっていただき、気候風土適応型住宅の申請ポイントを伝授していただきました。かなり具体的な話をしていただき、申請を検討中の方にとっては参考になったのではないでしょうか。

民法改正講習では、建築関係の法律に詳しく各所で引っ張りだこの弁護士、秋野卓生先生を講師にお招きし、契約書・契約約款の作り方や民法改正のポイントの説明をしていただき、かなり勉強になったかと思います。今後の展開として、会員の皆さんが使える木の家ネット独自の契約約款を作りたいなと考えています。秋野先生や会員の皆さんのお力を借りながら進めていきたいと考えています。

コロナウイルスの影響が出始める前の開催でしたので、居酒屋での様子が写っています。今見返すとこの1年で世の中がガラッと変わってしまったんだなと実感します。来年の総会の頃には日常が戻ってきている事を期待しています。

講師の岩波さん、参加された方々からのコメントもいただきました。

限界耐力計算勉強会では、木の家ネット会員の岩波正さん(つくり手リストはこちら)に講師になっていただきました。6月から9月にかけて全7回の連続講座となりました。難しいのではないかと敬遠されがちな限界耐力計算ですが、多い時には70名を超える方々に熱心に参加していただきました。次の展開としまして、木構造計算の初歩から始める「木構造の勉強会」を開催していきます。

【「伝統建築工匠の技」ユネスコ登録活動報告】

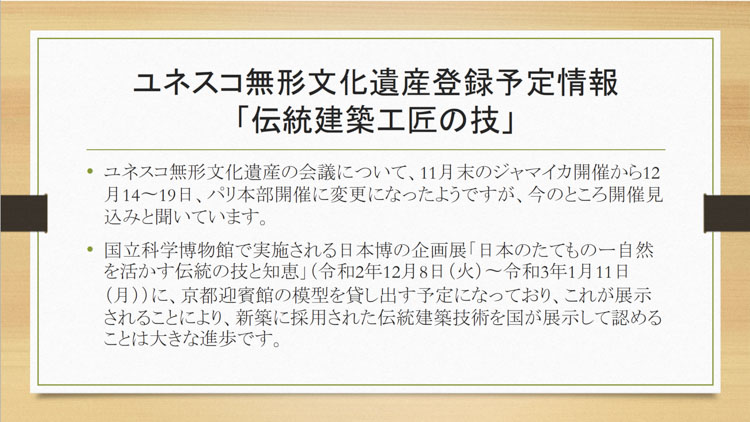

ユネスコ無形文化遺産への登録を目指し活動をしている【伝統建築工匠の技】の近況報告を行いました。

また国立科学博物館にて、2020年12月8日(火)~2021年1月11日(月・祝)に開催予定の【日本のたてもの -自然素材を活かす伝統の技と知恵】に、京都迎賓館の模型が展示される予定になっています。“新築に採用された伝統建築技術”が国に認められ展示されることになりますので、大きな前進と言えるものです。

【気候風土適応住宅/SDGs の取り組みについて】

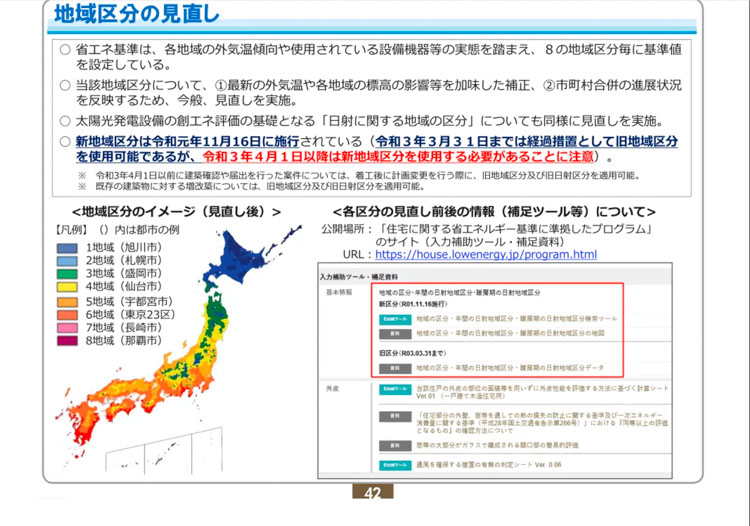

来年2021年4月より施行される改正建築物省エネ法、及び気候風土適応住宅の場合の省エネ基準やガイドラインなどについて綾部孝司さんよりお話がありました。

行政庁に対して私たち自身が語りかけていかなければならないこと。曖昧な言葉の定義をはっきりしていく必要があること。また、SDGsの観点からは気候風土適応住宅には優れているポイントが備わっているので、それを武器にプレゼンテーションしていくのがいいのではないか。といった内容をお話していただきました。

【熊本マニュアル活動報告】

次に古川保さんより「熊本マニュアル活動報告」として今年2月に熊本県で策定された「くまもと型伝統構法を用いた木造建築物設計指針」の説明をしていただきました。

同マニュアルは、伝統構法の木造建築物の設計方法について、構造計算が比較的容易にできるようになり、木造伝統構法の技術を発揮できるフィールドをより広め、伝統技術の継承、地産地消による地域産業の活性化、安全で質の高い木造伝統構法建築物の供給促進を図ることを目的としています。

休憩を挟んで恒例の分科会を開催しました。今回は【①気候風土適応住宅/SDGs】【②既存伝統的建物の耐震診断の諸問題について】【③熊本マニュアル】【④職人と技術の伝承】の4つテーマのミーティングルームに別れ、熱い議論を交わしました。

【①気候風土適応住宅/SDGs】

事業報告で触れた内容について、引き続き綾部さんに詳しく解説していただき、参加者の皆さんからも質問や意見が飛び交いました。篠節子さんからは「自分で計算できるようになってください。そうしないと何も言えなくなってしまいます。」と鋭いコメントも。

【②既存伝統的建物の耐震診断の諸問題について】

限界耐力計算勉強会と同じく岩波さんに講師になっていただきました。「難しいと思われがちですが、構造計算も頑張ってみようという設計者は是非やって欲しい」「きっちり計算できる人があちこちで増えていかない行政に対して発言することは難しいので、みんなで動いていこう」など力強いメッセージは発せられていました。

【③熊本マニュアル】

前半の活動報告に引き続き、古川さんに熊本マニュアルについてさらに踏み込んで説明をしていただきました。参加者の皆さんからは質問が相次ぎ理解が深まったことと思われます。「大工さんが今までつくってきた建物を普通に大工さんでも建てられるようにするのが目的だと聞いて感動しました」という感想が聞かれました。

【④職人と伝統の伝承】

「職人と技術の伝承」では剣持大輔さんが音頭を取りながら、誰かが発表するという形ではなく、参加者の皆さんがディスカッションする形で熱い議論が繰り広げられました。「試しに毎週土曜日を休みにしてみたら、効率が落ちるようなことは全くなかった」「コロナ渦において人手が余るようなことがあれば、木の家ネット内で声を掛け合って忙しい現場に出張していくようなネットワーク体制があってもいい」など、今の時代を象徴するような働き方の変化についての声が聞かれました。

各分科会のまとめを発表した後、全員カメラをオンにして記念撮影。離れていても一体感を感じることのできた瞬間でした。

そして最後に杉岡世邦さんから閉会の挨拶がありました。

「今年はイレギュラーでこのような形での開催となりましたが、このような場を持つことができて非常によかったなと思っています。来年は淡路島でお会いできればなと思っています。本当に今日はお疲れ様でした。ありがとうございました。」

今年の経験を、様々な形で日々の仕事や、木の家ネットの活動に生かしていけば、来年はさらに素晴らしい報告や議論のできる総会が開催できることでしょう。次回こそ淡路島でお会いしましょう!

取材・執筆・写真:岡野康史 (OKAY DESIGNING)

2019年10月5日(土)〜10月6日(日)の一泊二日、佐賀県唐津市にて職人がつくる木の家ネットの総会が行われました。今回はその報告記事です。

まず10月5日(土)の午後に「災害に学ぶこれからの木の家」と題した公開フォーラムを唐津市文化体育館で開催。その後、ホテル&リゾーツ佐賀唐津に移動し、宴会と分科会で交流を深め、翌朝10月6日(日)には一般社団法人として初めての総会を執り行いました。解散後は、国指定重要文化財 旧高取邸へのオプショナルツアーを楽しみました。

唐津市は九州北部にあります。およそ4.5kmの長さにわたる「虹の松原」は、

400年ほど前に防風防砂林としてつくられました。

総会の開催地となったのは、玄界灘に面した佐賀県唐津市。「唐への渡海拠点」という名の通り、白村江の戦い、元寇、秀吉の朝鮮出兵といった戦をはじめ、人の交流や大陸文化の流入の痕跡も多くあり、朝鮮半島や中国大陸との関係が深い土地です。曳山まつり「唐津くんち」や、江戸時代の新田開発のために植林された防風防砂林「虹の松原」でも有名です。

1591年(天正19年)に秀吉が朝鮮出兵(文禄・慶長の役)の拠点として、現在の唐津市北部に名護屋城を築城しました。壱岐の島かげの向こうに朝鮮半島を見据える城跡が、今も残っています。秀吉が全国の大名たちを呼び寄せて陣を敷かせた当時は、10万を越える人が集結したとか。さまざまなお国言葉が飛び交ったであろう出陣前の様子を想像するにつけ、北は秋田から南は鹿児島まで全国各地から木の家ネットの総会に集まってきたことが、どことなくオーバーラップするような不思議な気持ちがしました。

開会の挨拶をする大江忍 代表理事と、公開フォーラムの会場の様子

初日の午後には「災害に学ぶこれからの木の家」と題し、地震、台風などの災害から逃れられない日本にふさわしい家づくりとはなにか?を考える公開フォーラムを行いました。

筑波大学名誉教授 安藤邦廣さんの基調講演「災害に学ぶこれからの木の家」に引き続き、各地からの事例報告として、東日本大震災について佐々木文彦さん(宮城県石巻市)、熊本地震について古川保さん(熊本県熊本市)、西日本豪雨について和田洋子さん(岡山県倉敷市)、九州北部豪雨について杉岡世邦さん(福岡県朝倉市)から、被災状況やその後について生の声を聞くことができました。休憩後のパネルディスカッションでは、会場からの質疑応答もまじえて活発な議論が行われました。

詳しい内容は、次回11/1公開予定の特集記事で、あらためてご報告します。

フォーラム終了後は、ホテル&リゾーツ佐賀唐津に移動。ホテル上層の展望風呂で旅の汗を流してから、懇親会場へ。

木の家ネットが任意団体の時の初代会長で、現在は一般社団法人の監事の加藤長光さんの音頭で乾杯。お刺身や唐津名物のいかの和え物など、旬の海の幸に舌鼓をうちました。地元九州のメンバーからご当地自慢の芋焼酎や日本酒の差入れがふるまわれると、場は一層もりあがり、全員が年に一度の懇親会を楽しみました。

懇親会のフォーラムの共催団体でもある認定NPO法人 日本民家再生協会九州沖縄地区、NPO法人伝統木構造の会 九州地域会、九州杢人の会、新建築家技術者集団 福岡支部、九州大工志の会、、LLP木の環のメンバーも懇親会にも出席して場を盛り立ててくださいました。

今回の幹事の実行委員長である杉岡世邦さん(福岡県朝倉市、杉岡製材所)はじめ、宮本繁雄さん(福岡県朝倉市、建築工房 悠山想)、土公純一さん(福岡県福岡市、土公建築・環境設計室)、松尾壮一郎さん(佐賀県鹿島市、夢木香)、池上算規さん(長崎県長崎市、 大工池上)、梅田彰さん(熊本県熊本市、FU設計)、田口太さん(熊本県八代市、土壁の家工房 田口技建)、古川保さん(熊本県熊本市、すまい塾古川設計室)は、木の家ネットに加えて上記いずれかの会に所属しているメンバーも多く、九州地域内での横つながりがさかんなことを感じさせられました。

先日、急逝された夢木香の松尾進さんの跡継ぎである松尾壮一郎さんと、

フォーラムで司会を担当された北島一級建築士事務所の北島智美さん

宴会では毎回恒例の金田克彦さんのお子さんによる加工食品販売も。今年は「いなごのつくだに」でした。

宴会最後の一本締めは、古川保さんの音頭で。

最後は、全員で気を合わせ、一本締めで楽しい会を締めたのですが、ここで終わらないのが木の家ネットの総会。いったん散会後「災害対応」「マーケティング」「人材育成」「見積もり」と4つのテーマで、各部屋ごとに分かれ、車座スタイルでの「分科会」を行いました。部屋によっては日付が替わっても議論が続いたようです。

九州メンバーは、別の部屋で、九州地域での各団体をつなぐ連絡会をつくるための話し合いをしたそうです。今後のますますの連携が楽しみです。

翌朝は虹の松原や玄界灘を一望するスカイレストランでの朝食を楽しんだあと、唐津市文化体育館の会議室に再集合し、一般社団法人としての第一回の総会を行いました。

まずは大江忍代表理事から、職人がつくる木の家ネットの活動を次世代につなげていくために一般社団法人化し、安定的に運営していくために倉敷の事務局を中心とする新組織をつくったことについて説明がありました。

伝統的な知恵に学び、無垢材を手刻みして一棟一棟つくる木の家づくりでもっとも大事なテーマは「次世代への継承」。この災害の多い日本各地の気候風土に合った形で先人たちが編み出してきた技術の真髄を、現代の生活に柔軟に対応しながら伝えていくことが、今世代の私たちの役割だとすれば、この会も、20年前に発足したままの体制から、より若い世代に引き継ぎ、持続できる形にしていく必要があります。

これまで、コンテンツ執筆と事務局との両方を担ってきていたところを、新たに加わった二人のライターさんと、専任の事務局スタッフとで分け持つ運営体制に変わったのが、今年の5月。それからまもなく半年というに節目にあたり、総会に集まった会員に顔の見える形での「バトンタッチ」の報告がされました。それぞれのスタッフのメッセージをご紹介しましょう。

事務局の福田典子さんと、コンテンツ担当の丹羽智佳子さんのご主人の丹羽怜之さん

そして同じくコンテンツ担当の岡野康史さんと持留ヨハナ

事務局の福田典子さん「一般社団法人の事務局所在地の児島舎に通い、会員対応、名簿管理、入出金管理などをしています。まだ慣れないこともたくさんありますが、みなさんのお役に立てるよう、がんばらせていただきます」

次に新しくライターとして加わった、丹羽智佳子さん、岡野康史さんの紹介がありました。二人がコンスタントに会員紹介記事を取材執筆しているおかげで、月に2回のコンテンツ発信が実現できています。

丹羽智佳子さんは産後2ヶ月ということで、夫で木の家ネット会員の丹羽怜之さんが代理で:「もともと新聞記者だった妻は、木の家ネットのメンバーを取材するのをとても楽しんでいます。建築が専門でないのですが、つくり手の方の人となりを浮き彫りにする記事を心がけているようです」

岡野康史さん:「グラフィックデザインが専門ですが、写真も撮りますし、文章を書くのも好きです。魅力あるつくり手の方とお会いして感じたことから、何を取捨選択して読者の皆さんに伝えるか、毎回新鮮な気持ちで取り組んでいます」

持留ヨハナ:「これまで20年間、大変お世話になりました。今後は若い二人のライターさんに執筆をゆずりつつ、テーマをもうけて複数の方の考えを横断的に紹介する特集記事など、ニーズがあれば引き続き、関わらせていただければと思います」

田口太さんから、杉岡世邦さんへバトンタッチ

もうひとつの新旧交代として、これまで運営委員だった田口太さんが辞任し、かわりに同じ九州の杉岡世邦さんが就任しました。今後ともどうぞよろしくお願いします。

1:設計事務所nonaの柴田亜希子さん、2:m28e有限会社の古川乾提さん、

3:岡崎製材所の岡崎元さん、4:野の草設計室のスタッフ島崎希世さん

スタッフの引継ぎに続いて、恒例の「新会員さんいらっしゃい」の時間。おひとりずつのコメントを紹介します。

愛知県名古屋市で設計事務所 nonaを主宰する柴田亜希子さん「自宅を石場建てで建築し、伝統的な家づくりのよさをさらに実感しています。自宅を啓蒙の場として使いながら、このよさをより広く伝え、木組みの家づくりが選択肢の一つとしてあがるようにしていきたいです」

愛知県一宮市でm28e有限会社を主宰する庭師の古川乾提さん「伝統的な家づくりをする大工さんたちと出会い、同じようなことを庭でやっているので、入会しました。家と庭とがもっと密接になるような話ができたらいいなと思います」

岐阜県八百津市の岡崎製材所の岡崎元さん「これまでおやじの岡崎定勝が総会でお世話になってきたかと思いますが、今年は僕が初めて参加させていだたいています。今後も、みなさんと協力して地域で山と木の家づくりをつなげていきます」

愛媛県今治市の、野の花設計室のスタッフの島崎希世さん。「これまでまったく違う分野の仕事をしていましたが、伝統的な家づくりに惹かれ、転職して2年目です。多くを学んで吸収し、発信できるようになりたいと思います」

その後、分科会各部屋からの報告にうつりました。分科会で話し合った内容を模造紙にまとめたものを発表をした部屋、前夜に主だって話した何人かが代表して発言をした部屋、それぞれのスタイルのまま、お届けします。

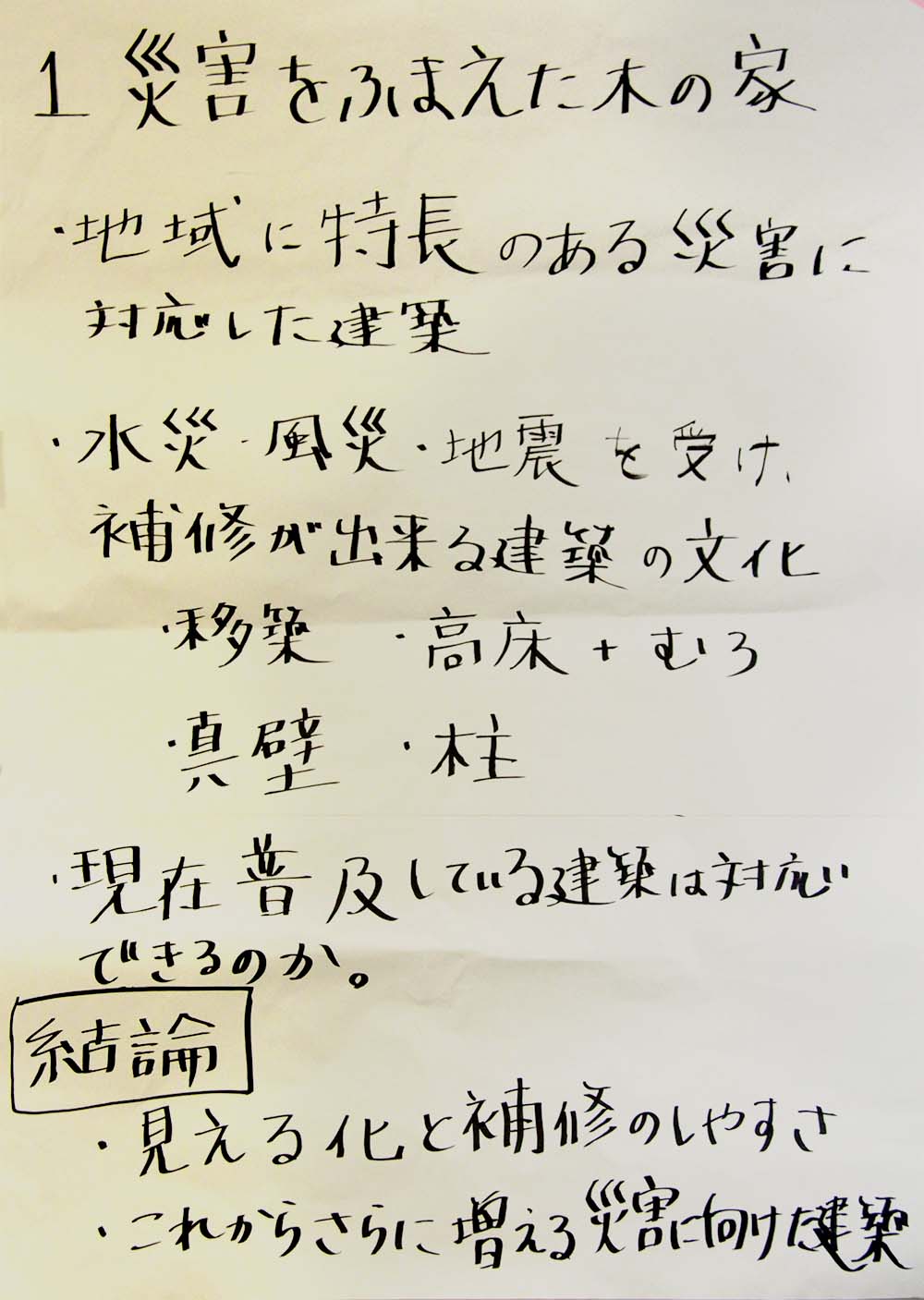

それぞれの地域に起きやすい災害に対応した建築や住まいのあり方が昔からある。三陸では、津波がくる浜辺には作業小屋だけがあり、住居は高台に別にもうけていた。水害の多い福知山では、家が浸水する前に家財道具をあげておくための三階がある。

そうした地域ならではの工夫に加え「補修ができるようにつくる」ということが基本ではないか。構造材があらわしになる真壁づくり、補修すべきところが見えて、メンテナンスがしやすい。

現代のプラスターボードの家は、水害で浸水すれば粗大ゴミにしかならない。ベタ基礎の立ち上がりの中に入り込んだ水は、ポンプで排水するしかなく、水害の後が大変。化学物質や農薬による水汚染も心配。復旧しづらい家は、災害の多い日本では、つくってはいけないのではないか。

真壁づくりのもうひとつのメリットが、日々木を見えていることで、普段から森を意識できるという点。木には、単なる建材というだけでない、人の暮らしを守ってくれる大いなる安心感がある。神を数える単位が「柱」であるのも、木を心のよりどころにしてきた日本人の精神性のあらわれかもしれない。

北山一幸さん、丹羽明人さん、川端眞さん

北山一幸さん(大工):今の時代にあった人材育成は、昔とは違うと。昔は大工修業といえば、生活や立ち居振る舞いすべてにわたって親方が全人格を育ててきたが、今はそこまでなかなか踏み込めず、仕事ができるよう技術的なことを教えるにとどまっている。生活スタイルや精神的なことまで伝えようとすれば、つぶれてしまうような感じがある。それでも、若い人を教え、育てないとこの業界は続いていかないので、しょっちゅうは怒らず、ここぞという時だけに控えるようにしている。

古川乾提さん(庭師):若い人が集まらないのは、手間が安すぎるからではないか。単にブロックを積むだけの仕事でも、山から石を選んで運んで据える仕事でも、同じ日当というのは、割があわない気がする。経営者であれば、企画料など、のせられる項目もあるが、一職人となると、そこを上乗せするのはなかなかむずかしい。けれど、ちゃんとしたものをつくる人は、ちゃんとお金を取れるのが本来のあり方ではないかと思う。

川端眞さん(設計):うちは所員のできがいいので、人材育成には困ってない。大概の人は「自分のコピー」をつくろうとするから、うまくいかないのではないか。自分と同じことを相手に求めない。弟子が二人いたら、同じことをさせない、比べない。それぞれに合ったことをさせていけば、うまくまわる。

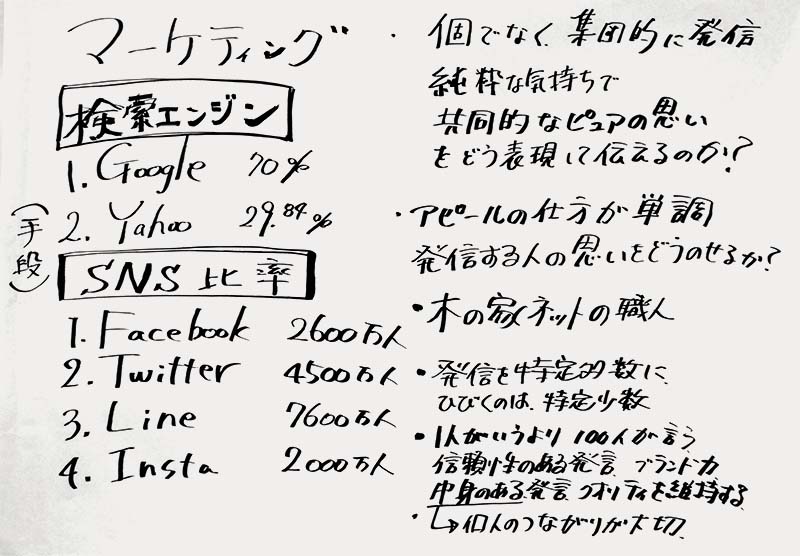

大江忍さん(設計):SNSの中ではInstagramが若い人には人気があり、入口になる。伝統木造に興味がある人はまだまだfacebook世代。Google my business に登録し、口コミをしてもらうことで、検索数があがる。

大江忍さん、橋詰飛香さん

橋詰飛香さん(設計):特定多数に対して発信をしても、このような家づくりのことが心に響くのは、特定少数。そう考えると、検索に上手にひっかかることだけでなく、その少数にしっかり届く内容を発信することが大事。そのためには、個々の会員紹介との両輪で、伝統構法への想い、山とのつながりなど、木の家ネットとして『共同のピュアな思い』を表明するような発信形態があってもいいのでは?

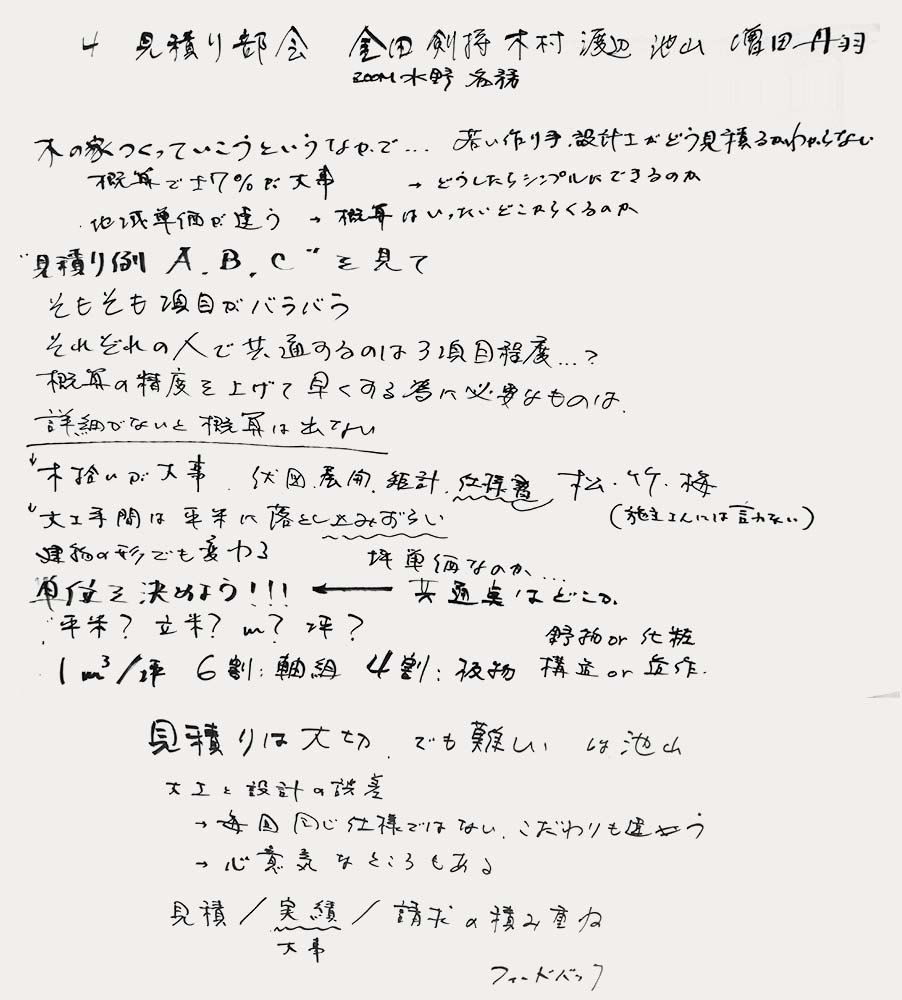

ここ数年、見積もり部会としてネットを活用した月一回のZoom会議を積み重ねてきた。独立したての若い人がどう見積りをしていいかわからない、設計者と施工者とで概算見積りにかなりギャップがでるのでせめて7%以内ぐらいには抑えたい、という問題意識で始めた。

このところ同一の図面について、別々の施工者が大工工事の手間だけを抽出して作った見積もりを比較検討する作業をしている。

全体を「墨付け・刻み」「外壁」「内部造作」と3パートにわけるというあたりまでは共通だが、「墨付・刻み」1パートをまるごと一式で書く人、部材をひとつひとつ拾っては材工を積み重ねていく人など、表現はさまざま。

総会に参加できなかった岐阜の水野友洋さん、各務博紀さんと、Zoomでつないで分科会。座長は金田克彦さん

概算見積もりを簡単に出す方法を探りたい!とは思うが、結局は木拾いをして伏せ図、展開図、矩計図とつくらなければ見積もりは出ない。そこまで手間をかけていては、「概算」見積もりではなくなってしまうのだが・・・そのあたりで堂々巡りしている。結局は、見積もり → 作業日報 → 作業手間の積算ということを繰り返す中で「これくらいだな」という経験知を身につけていくしかないのかもしれない。見積り以上に施主の要望由来でなく手間がかかった時に、施主に請求できるかどうかについては、意見が分かれた。

せめて見積りをつくる際に単価を掛ける元となる「単位」を決めようという話にもなった。坪単価は平米で出すのが普通だが、材積と手間とが連動するので、立米単価で考えてはどうか。材積は坪あたり1立米〜多い人では1.2から1.5立米くらいという幅もわかった。

古川保さんによる報告

最後に、気候風土適応住宅についてのお話が古川保さん(設計)からありました。「いまのところ、小規模住宅は、省エネ基準への適合義務はなく、努力義務でよいというところに落ち着いてはいますが、それがいつ報告義務や適合義務にシフトしていくか分からないので、だた『適合しなくてもいい』でなく『これは気候風土適応住宅だから、適合しないのだ』と確信をもって言えるよう、各地で指針づくりをしてください」とのことでした。

解散後、駐車場に様々なナンバーの車があるのが、興味深かったです。もっとも遠方なのは秋田ナンバーをつけていた、監事の加藤長光さん。珍しかったのは、兵庫の高橋憲人さんのキャンピングカー。京都の金田さん一家も同乗して、にぎやかな帰路につきました。

オプショナルツアーは国指定重要文化財の旧高取邸。炭鉱主・高取伊好の邸宅として建てられた近代和風建築です。ライターの岡野康史さんから「今ではなかなかお目にかからない立派な柱や手仕事の光る建具など、隅々まで当時の職人や高取さんの熱量をとても感じました。」との感想を聞きました。

次回の総会は、兵庫県の淡路島で11月に行われる予定です。またの再会を楽しみに、それぞれが充実した一年間を過ごしましょう。

取材執筆=持留ヨハナ(モチドメデザイン事務所)