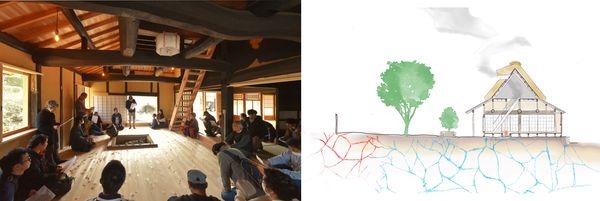

岐阜県の水野設計室が設計を手掛けた民家たちは、室内も床下も、スーッと風が吹き抜けていく。大地が呼吸する石場建ての心地よさ。これに魅せられた水野友洋さんは、職人さんのみならず、建主さん、そして素材をつくる生産者さんとともに、土壁や三和土や石積みや環境改善といった”令和の古民家づくり”を誰よりも楽しんでいる。

水野さんの家づくりは、言葉どおり建主さんが主役だ。

愛知県幸田町の築100年を超える古民家を改修した建主さん夫婦は、構造など専門的な工事は職人さんに任せる一方で、減築部分の解体から古竹や古土の回収、それを再利用した土壁塗りや三和土まで中心的に作業に参加した。

さらには、茅葺き屋根の茅刈りから葺き替えの作業にも参加し、その下に据えた囲炉裏は自ら作った。

囲炉裏は、茅葺き屋根はもちろん家本体から家周辺までを長持ちさせるための手段の一つだと考えているとは言う。特に雨の後に火を入れる事で、大地から茅葺き屋根まで全体の空気や水を動かすことができる。

建築当初は板間に囲炉裏は設置してあったが、改修を経て撤去されていたものの、今回の工事で新たに設置した。囲炉裏をつくる専門の職人さんが見つからなかったこともあるが、「石を積み土を塗る」という作業は、土壁塗りを経験した建主さんには「できるかも」と映り、挑戦したという。

生活が始まってからは、暖をとったり、肉や野菜を焼いたり、湯を温めたりと家族だんらんの中心になっている。

建て主さんの愛息の小学生が、手慣れた様子で囲炉裏に火をつける

建主さんは「家づくりの楽しさをめいっぱい味わえて、水野さんには感謝です」と笑う。

といっても、最初から家作りに参加しようと決めていたわけではない。そこには、水野さんの仕掛けがあった。

水野さんは今までの建主さんたちと一緒に「土壁会」というグループを作り、活動をしている。一言でいうと、伝統工法の建築や土木が好きな方々が集まる趣味の会だ。

例えば、竹小舞や土壁や三和土や環境改善など誰かの家作りの作業を手伝い合う共同作業の時もあれば、職人さんを招いて見学会やワークショップを企画し勉強する時もあるし、引き渡しを済まして数年経過した建主さんのご自宅におじゃまして雑談する時もある。

建主さん達は興味がある時に参加する。水野さんから設計中のお客様や、伝統工法に興味をもち問い合わせた方を誘う時もある。

建主さん達にとっては、他の建主さんの暮らしの工夫など情報交換をする場となり、これから家作りが始まる方にとっては、先輩建主さんの話を聞いたり質問したりする場となる。やはり同じ興味を持った方々が集まると、繋がりも広がり、毎回盛り上がるという。

土壁塗りワークショップの様子

水野さんはこう考える木材が割れたり土壁に隙間ができたりと、自然素材を使うがゆえに既製品のようにいかないことばかりである。建主さんが実際に見て自分で手を動かして作業に参加することでその理由を理解し、納得して頂いてから設計に進みたい。

そうすることで、職人さんはクレームを恐れず自信をもって仕事に向き合って頂けるし、建主さんは維持管理の方法を理解し家を住み継ぐ事に自信を持って頂けるなど、いいことづくめだという。

幸田町の建主さんは「茅葺は雨漏りするからだめ、ビニールを貼ろうというのではなく、雨漏りするけどすぐ渇く様にしようって考えてる水野さんの考え方には驚きましたが、納得しました」と話す。

また、「古民家改修といっても、最初は何から手をつけたらいいのか全くわからなかったんです。共同作業に参加したり、そこで水野さんや他の建主さんの話を聞いて『こんなこともできるんだ、やってみたい』って具体的に動き出せました」と、つながりから産まれた縁に感謝する。

改修工事は構想から約5年の長期進行となった。2020年2月に住み始めたがが、自分で家の前に石垣を積んだりビオトープを作ったりと家づくりは続いている。会社の昼休みに一時帰宅して作業するほど、「家づくりが楽しくてたまらない」と言い切る。仲間とふき替えた茅葺き屋根の小屋裏ではなんと蚕まで飼い始めた。糸をつむぎ、布を織るという夢も広がる。

縁側から見えるビオトープもアップデート中

水野さんに依頼する建主さんのほとんどが、ウェブページからの問い合わせだ。水野さんが「伝統工法や自然素材にこだわる建主さんはいい意味でこだわりが強い。僕じゃ受け止めきれんなって思うこともあるほどで、『土壁会』の仲間たちがその火種に火を付けてくれて、いい循環になっていると思います」といえば、建主さんは「だって、水野さんが一番楽しんでいるもの。『こんなのもあるよ、あそこへみんなで行ってみよう』って、わくわくしてるじゃないですか。こっちものせられて、盛り上がっちゃいますよ」と笑う。

現場見学会の様子、土壁会の活動は丁寧に写真に残し、なるべくリアルタイムでウェブページで発信するようにしている。ブログでは、家づくりへの考え方や抱えている悩み、勉強中のことまで飾らずに語る。

伝統工法や自然素材を活かし、日本の気候風土で、永く生き続ける家をつくりたい。このような想いを胸に建築と向き合う水野さん。

父親が建築の設計事務所を運営していた水野さんが、高校生の頃に「沈黙の春」という本との出会いがきっかけで、興味が向かったものは環境保護だった。大学ではその解決策を探るために化学を専攻した。卒業後は世の中の仕組みをもっと勉強しようと金融業界で働いた。子育て中の20代後半に、自然との循環の中で成立していた伝統的な暮らしに興味が湧き、今暮らしている岐阜の実家に戻り、畑や田んぼ、山や民家に関わった。農薬を使わず自家採取で続けてきた天日干しの米作りは今年で12年目になる。

のどかな雰囲気の事務所兼住宅

30代前半で父親と同じ建築の道にゼロから進んだ時も、「自然を壊さない建築をしよう」という考えは大前提としてあった。「なので、建築は独学で勉強したということになるのかな」と水野さん。時代はプレカットや合板や集成材などに切り替わっていたが、地元には手刻みや土壁など伝統工法の家づくりが残っていた。外部も内部も「真壁」で、構造を意匠として現す。そんな自然と循環する家づくりについて、職人さんたちから学んでいった。

同じエリアで活躍する各務工務店の各務さんとの仕事がきっかけで木の家ネットを紹介して頂き、当時事務局だった持留さんから、多くの事を学びいろんな方と繋げて頂いたおかげで今があると振り返る。

学生時代から環境保護について考えた時、自分自身で納得できる答えはずっと見つからなかったという。

「道も電気も市場も無いと回っていかないけれども、今はまだ壊す自然が残っているから回っているだけ。今後人間と自然が共存できる世界に一歩でも前進する為に、私に出来る事は何か無いだろうか」。そんなことを考えていたという。

建築の中で何が出来るか考えた時に、建築サイクルを遅らせて建築のゴミを少なくする事、つまり長持ちする家作り、永く住み継いでもらえる家作りをしようと考えた。

行きついた先が日本の民家であり、家が呼吸し維持管理しやすい真壁構造で作る為に「木組み・土壁・石場建て」の家作りをやってきた。ただ、ゴミが減ったとしても、後ろに下がるのが減っただけで、一歩も前進していない事は、ずっと納得できていなかった。

その解決の糸口になりうる可能性を感じたのが、2020年の夏に出会った「土中環境」という本だった。

この本をきっかけに、土木の講座やワークショップに参加するようになり、自然環境を改善する為には、土中の水と空気を循環させる事の大切さを学んだ。

その循環の起点の一つが、地面をコンクリートで塞いでいない石場建ての家であり、日本の民家は建っているだけで周辺の自然環境を改善する役目を果たしていたと考えるようになった。

「あと少しで初めて一歩前進できそうな気がする」と言う。

石場建ての様子と、水野さんが描くイメージスケッチ

そんな理想を掲げて設計する上で肝となるのは、「配置図と立面図」と水野さん。

敷地の環境はもちろん、周辺の建物や緑の様子、高低差などから、どう風が流れて、どう水が動いているかを読み取る。その動きに合わせて、「家も人も呼吸できるような」窓や扉のの高さ、軒下の距離などを導き出していく。

「配置図と立面図が納得できるものになるまで、一番時間をかけます」という。何度も現場に足を運ぶ。建主さんの要望と食い違った場合でも、納得してもらえるまで説明を重ねていく。

豊田で2022年3月に新築石場建てに住み始めた30代の建主さんは、水野さんの設計提案について「納得のいくものだったので、ほぼ提案通りにやっていただきました。今思えば、共同作業をしたりブログを拝見したりして、『材料を無駄にしない』とか『自然と調和した家づくり』とか、水野さんの目指すところがわかっていたので、安心してお任できたのかもしれません」と振り返る。

「水野さんが話してた通りに風が通って、気持ちのいい家なんです」と満足の施主さん

この家も、住み始めたものの建主さんによる家づくりはまだまだ続いている。南面の石積みと雨落ちを、栗石と竹炭とわらや落ち葉を敷いて造作中だ。

建主さんは、「水野さんと一緒に、石積み学校にも行ったんですよ。マニアックでしょう、でもすごい楽しいんです」と笑う。

さらに、気候風土適応住宅も採択されたこの家は、室内外の温湿度など住環境を定期観測している。

気候風土適応住宅の評価項目に『地域の職人が地域の素材でつくり、地域の文化を継承する』という職人を大切にする心構えもあるのがいい」と話す。

水野さんは岐阜を中心にした東海地域で仕事をすることが多いが、一緒に仕事をする工務店さんや職人さんは毎年増えており、10組以上の工務店さんの中から、エリアやスケジュールと相談しながら工事を請け負って頂いているのだという。職人さんは20~30代の若手が多いそうだ。

時々、現場を見学したいという若い職人さんからの問い合わせもあり、「伝統工法の仕事をやりたい若い職人さんは、確実に増えている。ぼくの仕事の一つは、彼ら彼女らの舞台を準備すること」と水野さんは語気を強める。

その職人さんの一人で、水野さんに自宅の設計を依頼した大工の柴田さんに話を聞いた。

柴田さんの自宅は名古屋市で、道路との高低差がある敷地にあり、通り道からの目線がちょうど石場建の足場になるというインパクトの強い家だ。

柴田さんは奈良県で修業し、地元の名古屋に戻って独立した。大工の手刻み技術を活かし、木組み、石場建といった伝統工法をやりたいと思いつつなかなか叶わずにいたという。「大工をやるなら、伝統工法がかっこいいじゃないですか。妥協せずにこの仕事をやるんだっていう気持ちも込めて、28歳の時に自宅の新築の設計を水野さんにお願いしました」と話す。

インターネットで水野さんの存在を知り、共同作業や見学会を通してつながりを作っていった。

理想の家づくりができる土地探しから始まり、最初に柴田さんが選んだ場所は川沿いで石場建てには不向きだったという。どうしても石場建てで建てる為に他の土地を探した結果、現在の場所にたどり着いたというこだわりぶりだ。

柴田さんは、水野さんとの仕事について「造作が始まるまではよく現場に来てくれるが、それ以降は任せてくれる。信頼してもらっているんだなと感じます」と話せば、水野さんは、「土木工事から刻み建前、そして土壁までの構造は大好きなので良く現場にいますね。造作はもう少し頑張らなきゃいけないです、大工さんに任せすぎて、たまに怒られます・・・。職人さんに気持ちよく仕事をしてもらえるよう、まだまだ勉強中です」と苦笑い。

自然を生かし職人さんや素材の生産者を敬い、みんなの手を借りながら進めていく家づくり。

そのようにしてできた家はきっと、将来古民家と呼ばれるような、住むほどに味わいが増す「令和に民家」になっていくだろう。水野さんを含め働く人も住まう人も満たされた表情が、とてもすがすがしい。

水野設計室 水野友洋(つくり手リスト)

取材・執筆・写真:丹羽智佳子(一部写真、水野設計室提供)

建て主である清水治さん(左)の家を訪ねた鈴木直彦棟梁

「お城みたいな家だから見せたいんだね、みんなにね!」

そう、嬉しそうに話すのは、山梨県北杜市に住む清水治さん。同じく北杜市在住で、鈴木工務店を経営する鈴木直彦さん(以下、鈴木棟梁)に、大工工事を依頼し続けて10年以上になる。

二人が知り合ったきっかけは、お互いの子どもだった。清水さんと鈴木棟梁は、北杜市の高根町と武川町(以前は武川村)に住んでおり、子どもたちはそれぞれの地域の剣道スポーツ少年団に入っていた。普段は別々に活動しているが、時折、試合や共同練習をすることがあり、その付き添いがきっかけで言葉を交わし合うようになったという。

雄大な八ヶ岳を背景に、右奥から左手前に「母家」「離れ」「ガレージ」の3棟が並ぶ

「離れの床を張り替えて欲しい」という、小さな依頼から始まった建て主と大工としての付き合いが、夢をあざやかに形にしていく鈴木棟梁の発想と技術に清水さんが魅せられて、次々と工事を依頼することに。離れのリフォーム、母家のリフォーム、そしてガレージの新築と、工事は10年以上におよんだ。

「棟梁のところは丁寧に仕事してくれてるから、ホントありがたかったです。ただ、時間はかかったけどね。」

時間がかかったのは、決して作業の分量が多かっただけではない。清水さん家族が家に住みながらリフォームを進めることが出来たので、仮住まいの費用が発生せず、納期に縛られない仕事が可能だったことも大きい。鈴木棟梁は言う。

「最初に完成図面を描いたりせず、清水さんと話しながら工事ができたので楽しかったね。まるで趣味みたいな仕事になってしまって、自分でもいつ仕上がるんだろう?って思ってた。」

建て主との関係がしっかりできている仕事の場合、人を喜ばすのが好きな鈴木棟梁は、事前に詳しく説明をせずに仕上げてしまうこともある。母家のリビングの椅子やテーブル、玄関の磨りガラスなどは、清水さんを驚かせ、笑顔を引き出した。

オリジナルの椅子、曲面鉋(カンナ)仕上げのダイニングテーブル、「北杜ベース」が描かれた玄関ガラス

「細かく要望を出したりしなくても、棟梁はちゃんとこの場所にあったものを作ってくれるんです。玄関のガラスだって、僕が所ジョージが好きなことを知って、“世田谷ベース”をアレンジした“北杜ベース”のデザインにしてくれたんですよ。うれしかったなぁ!」

「北杜ベース」の名前にふさわしく、ガレージや離れの中にはバイクや整備道具など、趣味の品がぎっしり

清水さんが惚れ込んでいるのは、鈴木棟梁の柔軟な姿勢と豊富なアイデア、それと人柄。鈴木棟梁は言う。

「建て主の話を聞いてラフに描いた図を元に、それを住みやすく、建築的にしっかりしたものに変えてやれば、それでいい。一方的に俺の“我”を押し付けるんじゃなくてね。」

母家のリフォームでは、元の建物の構造上どうしても取り外すことのできない柱がストーブの前にきてしまう。そこで、その柱を鏡でくるみ、存在を消すということもした。

「それまでのやり方にとらわれず、アイデアいっぱいなんですよね、本当に棟梁は!」

鏡に覆われた柱

住みながらのリフォーム工事の特徴は、建て主と職人の距離が近いこと。連日、顔を見て、言葉を交わし、昼食や休憩の時間を共に過ごすこともある。

「しょっちゅう顔を合わせているから、工事が終わると寂しくてね。棟梁に会うために、“他になんか頼むことないか?”って探しちゃう。この先も絶対、何か作りたい!」

最近になって、清水さんの長男が大工工事を始めたのだそう。薪置き場づくりから手掛け、離れの車庫の上に隠し部屋みたいなロフトを作った。趣味のものを持ち込み、まるで秘密基地のようだ。大工道具を握る姿を見て、鈴木棟梁は時折アドバイスをすることもあるとのこと。

「棟梁からわざわざ声をかけてくれて、助かりますよ。それで親子の会話も生まれるんですよね。建ててしまったらそれで終わりで、遠くから眺めているんじゃなく、その後も付き合いがずっとあると言うのが嬉しいじゃないですか! おかげで子どもや、かみさんとも会話がはずんで家族関係も良くなりました。長男なんて、リフォームする前は “こんな家には住みたくない!” なんて言ってやな顔していたのに、最近はそんなことは全然! 本当、この家づくりのおかげで家族が一つの輪になったね。」

鈴木棟梁も、こう話す。

「自分も清水さんの前を通るたびに、クラクションをプップッって鳴らして、何かあれば寄るんだ。しょっちゅう一緒にご飯食べたり、家族で旅行したりしてうれしいよ」

清水さんの家の前には「鈴木工務店」の看板が

ガレージの前には「清水ジョージ 北杜ベース」と「鈴木工務店」と書かれた看板がある。清水さんに聞くと

「ここには鈴木工務店の仕事がいっぱいで、まるでモデルハウスみたいでしょ。だから、道を通る人には営業所のように思ってもらえるといいな、と…」

商売の世界には「お客さんが一番の営業マン」という言葉がある。しかし、自宅の前に看板まで立ててしまう人は珍しい。大工の父親に連れられて、子どものころから現場に出ていた鈴木棟梁にとって、この看板の存在は職人冥利に尽きるに違いない。

鈴木工務店: 山梨県北杜市武川町で先代から続く工務店。「国産材を使った手刻みの家づくり」といえば伝統的なスタイルを連想しがちだが、新しい工法の開発も手がけるなど、豊富なアイデアと柔軟な姿勢が特徴。

鈴木工務店 鈴木 直彦(つくり手リスト)

鈴木工務店 Webサイト

取材・撮影・執筆・ビデオ制作: 持留和也(モチドメデザイン事務所)

神奈川県海老名市。富士山が遠く見える田畑の先に、地元で「いちご島」と呼ばれている地域がある。その一角に目を引く焼き杉の家が建っていた。自然素材でつくられたその家は、庭先の植栽に彩られていることも相まって、むしろこの家こそが地域の自然環境に馴染んでいるように感じられた。ここが今回ご紹介するつくり手、袋田琢巳さんの自宅と作業場だ。

袋田 琢巳さん(ふくろだたくみ・45歳)プロフィール

昭和52年(1977年)大阪生まれ。平塚西工業技術高校を卒業後、父親の営む袋田工務店に入社。2007年、フラワーデザイナーの奥さん(佐千代さん)と共に神奈川県海老名市に「FUKURODA工舎」を開業。今年からお弟子さんの中澤さんが加った。自然素材にこだわり、日本の風土に合った住まいづくりを心がけている。高三の息子さん、中二の娘さんと4人で暮らしている。

木の家ネット会員の丹羽明人さん(丹羽明人アトリエ)の設計で、袋田さん自身が大工として建てたという、ご自宅にてお話を伺った。

海老名では珍しい焼き杉の外壁

柵にはひっそりと「FUKURODA工舎」の看板が

⎯⎯⎯ まずプロフィールを拝見して気になったのですが、自動車科を出られているんですね。

「小学生の頃から家業の工務店の仕事を手伝っていました。丸太の足場を組んだり、ほぞ穴を掘ったり、断熱材を入れたりしてました。中学生の頃には建前の手伝いなどもしていました。その頃から大工の凄さを幼いながらも身をもって感じていたので、祖父や父親みたいな凄い棟梁にはなれないと思い、高校は当時興味のあった自動車科へ行きました」

⎯⎯⎯ そこから大工の道に進んだといいますか、戻ったといいますか、経緯を教えてください。

「当時、バックパッカーに憧れていて海外へ行くのが夢でした。カナダとアメリカを旅行して、最初は壮大な景色やスケールの大きさに感動していたのですが、旅を続ける中で、日本には人がつくった素晴らしい建物や文化が身近にあることに気づいたんです。それをつくる職人技の凄さにも気づき、日本に帰ったら祖父や父親のような大工になろうと決めました」

⎯⎯⎯ あらためて大工になるためにどこかで修行をされたんですか?

「地元の材木屋さんの紹介で手刻みで住宅を建てる工務店で修行を積みました。そこで刃物の研ぎの大切さを教えて頂きました。『道具が仕事を呼ぶ、いつでも道具は綺麗に切れるように』と教わったことを今でも家づくりに活かしています。先輩大工に毎日の仕事を通して、大工の心構えや大工道具の手入れなど、色々なことを教えてもらいました。また、先輩大工達と《削ろう会》へ参加し、鉋がけの技術を磨いていました」

⎯⎯⎯ そこから国産無垢材を使った木の家づくりに向かわれたと。

「そうですね。興味を持ったきっかけはいろいろありますが、中学の頃、山口県岩国市にある母の実家の上棟を手伝いに行きました。そのことが大きな影響を与えているかもしれません。大工をしていた祖父は山で木を育てていて、母も子供の頃に一緒に植樹をしたそうです。また、棟梁を務めたのは祖父の弟なのですが《柱や梁を山で自ら伐採して近所の製材所へ運んだ話》《母屋を一度仮組みしてから上棟した話》《土壁の話》などを教えてもらいました。神奈川では身近にない家づくり特に記憶に残っているのかもしれません」

⎯⎯⎯ この素敵なご自宅は、木の家ネット会員でもある丹羽さんとの協働で出来上がったと伺いました。

「前々から丹羽明人アトリエの家づくり(植樹体験・伐採・薪割り・土壁塗り・グリーンウッドワーク・住まい手との関係など)に感銘を受けていまいた。そして木の家ネットに入会して初めて参加した総会で、偶然相部屋だったのが丹羽さんだったんです。その時にいろんな話を聞かせてもらい『自分の家を建てるなら丹羽さんにお願いして、自分の手で建ててみたい』という夢ができました」

⎯⎯⎯ そしてその夢が実現し、この住まいがあるんですね。詳しく聞かせてください。

「《いちご島の家》といって、木組み・土壁のコンパクトな家です。築3年になりますが、とても居心地が良くとても満足しています。初めて手がける真壁・土壁の家でしたが、木の家ネットの先輩方など(TSウッドハウス共同組合の和田さん・有限会社アマノ・愛知の大工さんなどなど)に色々と指導していただきながら建てました。自分にとってはチャレンジでしたが、先輩方に助けてもらったおかげで夢を実現することができました。また、建主の気持ちを知ることにも繋がり、とてもいい経験になりました」

⎯⎯⎯ 丹羽さんとはどんなやりとりされたのですか?

「家づくりが始まる前に、いろんな経験をさせてもらいました。山に連れて行ってもらったり、植樹や伐採をさせてもらったり、土壁の左官を体験させてもらったり。学びの機会が多くあり、とても楽しいひとときでした。単に『家をつくる』んじゃなく『住まいをつくる』感覚ですかね。そういうのってとてもいいなぁと思います」

左官体験の様子

「また、大工工務店としても勉強になることばかりでした。僕は営業が苦手なのですが、丹羽さんとの打ち合わせを通して、建主とのコミュニケーションや距離感の取り方、安心感の与え方、プレゼンの方法など、沢山のことを教えていただきました。神奈川でも同じような《思い出になる家づくり》ができる大工工務店を目指そうと思うようになりました」

⎯⎯⎯ 佐千代さんにもお話を伺いたいです。以前からこういった木の家に住みたいと思われていたんですか?

佐千代さん「丹羽さんの建てている家の見学会で、初めて新築の木組み・土壁の家を間近で見て、想像していた《昔ながらの木の家》と全く違って『伝統的な工法や素材を使いながら、こんなにモダンで暮らしやすい家づくりができるんだ』と一目惚れしました」

袋田さん「それでもう、ぜひお願いしようということになりました」

普段は花屋さんで働く佐千代さんは、FUKURODA工舎のもうひとつの顔。庭木の植栽なども手がける。

佐千代さん「自分達の家をつくり上げていく過程で、土壁の良さや素材のこと、使われる木がどこから来るのかなど、学びながら進められたのですごく楽しかったです。また、様々な職人さんや林業家の方などにお会いして、どんな想いを胸に家づくりに取り組んでいるか、直接聞けたのでとてもいい経験になりました」

⎯⎯⎯ そういえば、袋田さんも昨年伐採見学ツアーを開催されていましたね。

「丹羽明人アトリエと有限会社アマノの伐採見学に参加したのがきっかけで、ぜひ神奈川でも開催したいと思っていました。Twitterで知り合った自伐林業家の杉山さん、神奈川の木の家ネットメンバーに声を掛けて開催に至りました」

「当日、滋賀の宮内寿和さん(宮内建築)にもご協力いただいて、僕ら若手に山のこと、木のこと、大工のことなど、沢山教えていただきました。中でも『木が倒された瞬間、植物としての命を終え、職人の手によって第二の命が与えられる』という言葉を聞いて、木の命を頂いて仕事をすることの責任を感じました。建主にも同じ気持ちを持って欲しいので、この活動は続けていきたいです」

2021年に開催した伐採見学ツアーの様子 写真提供:袋田さん

袋田さんの自宅「いちご島の家」 2019年|神奈川県海老名市

暖かい照明と外壁のコントラストが美しい

薪ストーブのあるリビング

家具やキッチンも造作だ。タオルかけは丸いと滑り落ちるのでこの形がベスト。なるほど。

左:使い勝手を考えた細やかな手仕事

右:ペアガラスと障子を組み合わせた断熱性に優れる窓

丹羽さんの影響ではじめたというグリーンウッドワーク(身近な森で伐った生木を、手道具で削って小物や家具をつくる木工)

⎯⎯⎯ 大工としての想いや、こだわりなどを教えてください。

「同じ大工工務店でも、自分で設計から施工までしてしまうタイプの工務店もあれば、設計士さんと組んで施工を担当する工務店もあります。僕は後者で、特に施工だけに特化した工務店を目指しています」

「祖父も父も大工だったので、《あるべき大工の姿》のイメージが自分の中にあります。それは『大工は地元に根付いて頼られる存在であり続けないとならない』ということ。家を建てるだけではなく、メンテナンスやちょっとした困りごとにもすぐに対応できる《地域の何でも屋》のような大工が理想なんです」

⎯⎯⎯ 家づくり以外で地元で活動されていることはありますか?

「東京日建工科専門学校の非常勤講師をしてます。大工の世界で育てていただき今があるので、大工の世界への恩返しがしたいと思っています」

「それから、息子が中学時代に通っていたサッカークラブのスポンサーになりました」

⎯⎯⎯ サッカークラブのスポンサー!?

「地元の子供達を応援したいという気持ちからスポンサーになりました。息子がお世話になったチームでもあります。監督から『中学で色々と進路に悩む子供達に、サッカーチームだけどサッカー以外のことを経験させてあげたい。その一つとして木工を子供達に教えてもらえないか?』とオファーがあり快諾しました」

スポンサーになったサッカークラブのユニフォーム

「このチームのサッカーを通じた教育が素晴らしいんです。関東大会に出るくらいの強豪チームなんですが、『みんながプロになれるわけではないけど、それ以外にもステージは用意されている。社会に出るためのことも学んで欲しいんです』という話を聞いて共感しました」

「スタメンもキャプテンも、子供たちだけで決めるんです。技術が高くなくても交渉力や人柄によって活躍の場を得ることができます。一方、サッカーが上手いだけでは試合に出られないこともあります。それって社会そのものだなと思うんです。一番を目指すだけが答えじゃないんですよね。僕自身も、海老名でのステージや、木の家ネットでのステージなど、自分ができることは何だろうと考えて行動するように心掛けています」

⎯⎯⎯ 袋田さんご自身、また地元・海老名へのビジョンなどを教えてください。

「自分が先輩達から受け継いだ知識や技術を次の世代へ引き継ぐ責任があると感じています。この春から中澤君(18歳)が入社しました。まずは大工仕事の楽しさを教えられたらいいなと思っています」

見守る袋田さんと、ひとつずつ作業を覚えていく中澤さん。

「袋田さんとは以前から知り合いだったんです。ずっと大工をやりたかったので、楽しんで仕事を覚えていきたいです」(中澤さん)

左:まずは自分の道具入れをつくることから

右:袋田さんが先輩大工から教わったことが引き継がれてゆく

「次に地元のことですが、育ててもらったこの場所に恩返しがしたいですね。薪ストーブの会・焚き火の会などを主催し、主に商工会議所のメンバーたちと、ざっくばらんに海老名のまちづくりについて語り合っています。その中で大工として海老名に貢献できることを探しています。自分の家づくりの経験や暮らしてみた体験を活かして、地元でも木組・土壁の家を広めていきたいです」

海老名の今とこれからを考える「焚き火会」 写真提供:袋田さん

自分の置かれた環境や立場、関係性を受け止め、そのステージの上でどうすれば最大限の力を発揮できるのかを問い続ける袋田さん。

家づくりにおいても《ステージ》という考え方が重要だと感じた。今日の私たちが置かれた地球環境や、地域ごとの気候風土・風習・そこにある材料、また住まい手の想いや生活様式など、ステージ上には様々なピースが並んでいる。一度として同じ組み合わせは生まれない。その一つひとつをよく見て、よく聞いて、よく考え、そしてつくり上げていくことが《本当に過ごしやすい住まいづくり》への第一歩なのではないだろうか。

FUKURODA工舎 袋田 琢巳(つくり手リスト)

取材・執筆・写真:岡野康史 (OKAY DESIGNING)

「木の家」や「木そのもの」に興味のある方なら「吉野杉」「吉野檜(ひのき)」という言葉を一度は耳にしたことがあるのではないでしょうか。その良質な杉や檜を育み世に送り出す「吉野林業」は、吉野川流域で室町時代から約500年の歴史を誇る人工林の先駆けとして知られています。

自然豊かな吉野川

さて、今回ご紹介するつくり手は、坂本林業の坂本好孝さん。奈良県の吉野で檜の製材を専門に扱う製材所を経営されています。

坂本 好孝さん(さかもとよしたか・53歳)プロフィール

昭和43年(1968年)奈良県吉野町生まれ。三重大学工学部建築学科を卒業後、住友林業で住宅の設計等に携わり、30歳で結婚を機にUターンし、父親が起業した「坂本林業」を継承。

それでは、インタビューをどうぞ。

⎯⎯⎯ プロフィールを拝見しました。設計をされていたんですね。経歴について教えてください。

「吉野の美しい森や木、奈良の伝統建築に触れながら育ったので、木造建築に関わる仕事がしたいと自然に思うようになりました。また就職してみて、子どもの頃から当たり前に触れてきた吉野檜の良さに改めて気付かされました。吉野に戻ってきた理由は色々ありますが、住宅メーカーでは効率やクレーム対応から化粧材として木材を使わなくなり、実際に木に触れる機会がなくなっていったことが大きな理由です」

⎯⎯⎯ 今は吉野檜に日々触れられていると思いますが、その良さについてお聞きしたいです。

「一般に木材のグレードは、強度、節の有無、欠点がないことなど、性能面で比較されることが多いですが、吉野材はそういった基本的な部分はクリアした上で、色・艶・香りといった、より感性的な部分での比較になります。『どんだけハッとくるか』が目利きのポイントですね」

坂本林業のすぐ近くにある原木市場。広大な土地に競りにかけられる丸太が並べられている。

目利きのポイントを説明してくれる坂本さん

左:「急に枝打ちできるわけじゃなく、100年前に枝打ちをしてくれていたからこそ、この立派な木が取れるんです」(坂本さん)/右:目の詰まった大径木が並ぶ

「吉野材の良さは鉋(かんな)で仕上げてこそわかる部分なんです。最近は電動のサンダーで仕上げるところが多くなっていますが、サンダー仕上げだと木の良いところも悪いところもならされてしまって、どんな木材も平均的な見た目になります。逆に鉋仕上げの場合は、木材自体の品質で仕上がりが左右されます。ですので、大工さんが手刻みで家づくりをしていく場合には、より早く、より美しく仕上げられます。そこが多少高くても、吉野材が重宝されてきた理由です」

鉋で美しく仕上げられた床材|山梨県 恵林寺(えりんじ)

写真提供:坂本さん

⎯⎯⎯ では吉野で高品質な木材が生まれる理由はどこにあるのでしょうか。

「まず、地形・土壌・気候など、自然環境自体が杉や檜の育成に適していたということが元々あります。その上で吉野林業の3つの特徴である【密植(みっしょく)】【多間伐(たかんばつ)】【長伐期(ちょうばっき)】によって高品質な吉野材がつくりだされています」

坂本さんに檜の森を案内してもらった

よく手入れされた吉野檜の山林 写真提供:坂本さん

⎯⎯⎯ 3つの特徴を詳しく教えてください。

「一般的に植林木は天然木に比べると品質は劣ってしまいます。拡大造林期の植林木の場合、山を皆伐(かいばつ)したあと、広めに間隔をあけて苗を植えることで、成長を促進させ収穫のサイクルを早めています。通常、1ヘクタールあたり2,000〜3,000本植え、40~50年のサイクル(伐期)での収穫を目指したと言われています」

「一方、吉野の【密植】では1ヘクタールあたり10,000本以上という超高密度で苗を植えています。これは一般的な植林の3〜4倍の密度で天然林に近い生育環境なんです。成長を抑制することで芯材部分の年輪の間隔を細かくすることができます(=目が細かくなる)」

「つぎに【多間伐】について。密植されたままだと、栄養や日光が足らず全ての木が育たないままですよね。吉野では、樹齢60年までの間に10回前後の間伐がおこなわれ、最終的には1ヘクタールあたり100本にまで間引かれます。成長に合わせて何度も間伐を繰り返すことで年輪の幅を揃える効果があります」

「最後に【長伐期】について。吉野林業の伐期は、一般的な植林の倍以上の100〜300年といわれています。永い年月をかけ何世代にもわたって受け継がれてきたものなんです。天然木にも劣らないような大径木が育つのが特徴です」

⎯⎯⎯ 吉野の林業・製材所を取り巻く状況を教えてください。

「吉野には、杉には杉の、檜には檜の、専門の製材所があるのですが、扱う木材によってさらに細分化されています」

例えば、檜の元玉(根元に近い株が付いている太い部分。人の手が届く高さのため手入れ・枝打ちが行き届いており節が少ない)だけを扱う製材所、檜の二番玉(元玉のすぐ上の部分。太さは均一だが、人の手が届かないので手入れ・枝打ちがされていない)だけを扱う製材所などがあります」

⎯⎯⎯ 細分化されている製材所の中で、坂本林業ではどのようなものを製材されているのですか?

「以前は大径木を突板用材のために製材していました。突板は一枚一枚は薄く安いのですが、薄いが故にそのどこをとっても欠点がないような高いクオリティを要求されます。それを実現できるのが吉野の檜なんです」

「突板は建売住宅などの和室の材料として使われることが多かったのですが、それも時代とともに売れなくなってきています。現在は商業施設・宿泊施設向けの特殊な用途が多くなっています」

⎯⎯⎯ そもそもの質問なんですが、なぜ細分化されているのでしょうか。

「理由は各々の得意な同一寸法の製品を大量生産することで、効率化を図っているからなんですが、昨今は残念ながら廃業が相次いでいます。吉野貯木と呼ばれる地域において、最盛期には100軒以上の製材所がありましたが、今では檜に限れば10軒未満になってしまいました。杉の製材所の場合はさらに深刻です」

⎯⎯⎯ とても残念ですね。その理由を聞かせてください。

「木を自分で刻んで建てる大工さんが減り、プレカット工場で加工された材木を使って大手ビルダー主導で家を建てることが増えてきました。体力のある製材所はそれにあわせて大規模化していきましたが、逆に規模を維持したままの製材所では効率を重視しても採算にあわなくなってしまいました。単に量だけでいうと、ここで一年間に製材できる量を、大規模工場では一日で製材できてしまうでしょう」

「デフレがどんどん進み、僕がこの仕事を始めた頃と比べて、木材の市売価格は1/2~1/4くらいまで下がってしまっています。高度経済成長期に最盛期だった吉野の製材所も時代の流れについていけなくなってしまったんです。あとを継ぐ人材が少なく創業者の一代限りで暖簾を下ろすケースがあとを絶ちません」

⎯⎯⎯ そんな状況の中、坂本林業は生き残り続けています。強みはどこにあると思われますか。

「吉野川流域産の檜を専門に扱っていることが最大の強みです。密植によって育てられ、“伐り旬”(きりしゅん)に伐採された『これぞ吉野材』という品質の安定した檜だけを仕入れています。一本一本の材質を見極め、その良さを活かした製材を心がけています。また、長い時間をかけてゆっくり乾かすことでじっくり熟成された檜をお届けしています。削った時の艶感が全然違うんです」

⎯⎯⎯ 吉野材の良さを知ってもらうために、何か施策をされていますか?

「ひとつは工場見学です。木に対する理解を深めてもらうために、資料を手に製材の過程を見てもらっています。ご希望があれば随時受け付けています」

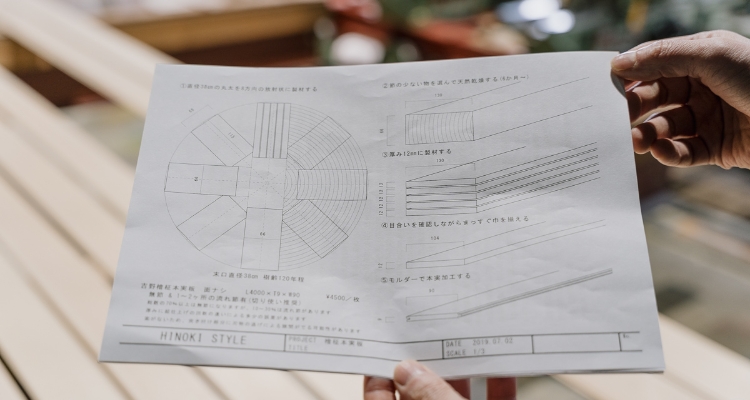

見学者向けに分かりやすい資料を用意してある

「もうひとつは吉野川沿いに建つ【吉野杉の家】という吉野材を体感できる施設。建築家の長谷川豪さん・Airbnb・吉野町が協力し作りあげた施設で、地元で木の仕事に携わる仲間たちと【吉野と暮らす会】を設立し運営しています。一棟貸しの宿として宿泊も可能で、Airbnbを通じて予約することができます」

上記4点 写真:鈴木久雄

切られた瞬間、芳醇な香りが立ち込める

実際に製材の様子を案内してもらった。一本一本個性の違う木と向き合いながら丁寧に製材する様子は、木と対話しているようでもあり、職人魂を感じるものだ。

皮剥きを専門に担う業者の方が皮を剥く

左:使い込まれた道具から歴史が滲みでる/右:剥かれた皮は伝統建築などの檜皮葺(ひわだぶき)に使われる

カットのたびに最適な切り方を見極める。その眼差しは真剣そのものだ。

9mm厚の本実加工(ほんざねかこう)された製品 写真提供:坂本さん

製材された檜は桟積み(さんづみ)に。ここから通常で一年以上、急ぎの場合でも半年はじっくりと天然乾燥させ、熟成したものを出荷する。

天然乾燥は、時間がかかるため効率を重視するとデメリットと捉えられる。しかし品質を重視する坂本林業ではこの天然乾燥をあえておこなう。なぜならば、内部まで均一に乾燥させることで狂いにくくなること、油分(樹脂)を損なわないため仕上げた時の色艶が良いこと、エイジングによって木材が熟成されること、このようなメリットの方が勝るからである。すべては吉野材の持ち味を最大限に活かすためだ。

長い時間をかけて天然乾燥され出荷の時を待つ檜たち

写真提供:右上・下段 坂本さん

品質で選ばれる坂本林業の檜材。その納入事例をいくつかご紹介。

J of JINS Roppongi Hills | 東京都港区 六本木ヒルズ内

写真提供:坂本さん

木村工務店自邸|大阪府大阪市

左 写真:多田ユウコ写真事務所 / 右 写真提供:坂本さん

横内敏人氏設計の自邸|奈良県吉野郡

写真提供:坂本さん

ササハウス|兵庫県川西市

写真:笹の倉舎 / 笹倉洋平

MoonRounds|奈良県 吉野郡川上村

左 写真提供:MoonRounds / 右 写真提供:坂本さん

亘 章吾|曲木造形作家

写真提供:坂本大貴

⎯⎯⎯ これからの展望や夢を教えてください。

「吉野発の、吉野と共に生きるラグジュアリーブランドを目指して【SAKAMOTO】というブランドを立ち上げました。吉野の檜はかなりポテンシャルのある素材だと思っています。今までは素材のまま出荷するのが製材所のビジネスモデルでしたが、SAKAMOTOの取り組みでは、素材の持ち味を最大限に引き出せる完成品を自ら生み出し、世に送り出したいと考えています」

「最初の一歩として、福井県のあわら温泉にある【光風湯圃べにや】の特別室・呉竹の間に、ヒノキのベッドを納入しました。吉野檜の良さを活かすようにデザインし、吉野の家具屋さんにつくってもらったものです。かなり細かい部分までこだわったので、評判も上々です」

写真提供:坂本さん

⎯⎯⎯ 最後に、坂本さんにとって檜とはどんな存在でしょうか。

「木材は時間を表現することができる稀有な素材です。歴史の重みや何世代にもわたって伝えらてきたノウハウなどを現すことが出来ます。吉野の檜を使ってもらうことで、単に建築物という空間ではなく、豊かな時間が過ごせる心地よい場が増えていけばいいなと考えてます。吉野の檜の素晴らしさを広く知ってもらいたいので、『ここぞ』というところには、ぜひ吉野の檜を使ってください」

坂本林業 坂本 好孝(つくり手リスト)

取材・執筆・写真:岡野康史 (OKAY DESIGNING)

設計も施工も家も家具も、自分の手を動かして大切に作りたい。埼玉県久喜市の「はすみ工務店」6代目棟梁、蓮実和典さんの心意気だ。

はすみ工務店は明治創業で、令和の現在も木組み・土壁といった日本の伝統工法や自然素材を使った家づくりに取り組む。つくる家々が醸し出すムードは、日本人が古くから持つ和の精神を大切にし、人と人、人と自然が調和している。施主さんは「背中で語る、まさに職人」と言わしめる。

蓮実さんは、大学卒業後8年の大工修行を経て家業を継ぎ、8年となる。現在、蓮実さんと60代の大工さん、20代の弟子1人の3人で仕事に取り組む。

祖父の代から使う作業場

作業場祖父の始さんは、蓮実さんに代替わりして6年後に亡くなった。始さんの代からはすみ工務店で働く秋元文男大工(69)は、蓮実さんについて「真面目で、実直よ。大工や職人がどんどん少なくなる中で、これと決めて続けてる根性はたいしたもんだ」と太鼓判を押す。

蓮実さんは、「やりたい大工仕事ができている。施主さんやじいちゃん、修行をつけてくれた親方のおかげです」とはにかむ。

やりたい仕事とは、「手刻みだったり、自然素材を使った家づくりや、古民家の改修とか。いわゆる手仕事ですかね」と蓮実さん。

なぜ手仕事にこだわるのか。蓮実さんは、家とは「単なる箱ではなくて、家族が和気あいあいと過ごし、その空間を通して心豊かな生活を送るためのもの」と考えている。

「そのためには施主さんの要望を設計段階から聞きつつ、人の手で心を込めてつくることが大切だと思うんです」と話す。国産材や地域材の活用にもこだわり、木1本いっぽんを見極める力も磨いている。

時代は機械化、合理化が進み、手間や時間がかかることは避けられる傾向もある。それでも、「複雑で粘り強い加工など、機械ではできないことがある。それに何十年、年百年経った時、『やっぱり手仕事はいい』ってなるに決まっている。丈夫で長持ちする上、使うほど味が出ますから」と語気を強める。

仕事の内容は、年に1棟ほど新築依頼があるほか、改修工事やウッドデッキの新設、バリアフリー工事、カウンターといった家具の新設など多岐にわたる。祖父の代からのお施主さんもいれば、木の家ネットのホームページを見て問い合わせが来る場合もある。

「新規の方の場合、ハウスメーカーの家づくりがしっくりこない人が、いろいろと探してうちに来る印象があります。だからこそ、メーカーのように施主さんにある中から選んでもらうのではなく、欲しいものをゼロから作りたい。施主さんの持っているイメージを、木でかたちにしたいし、木なら自由になんでもできる」と力を込める。

一級建築士の資格を持つ蓮実さんは、自ら設計もこなす。

「施主さんの要望を元に、設計の提案や図面を描きますが、大工の視点での考えが多分に入っています。構造の木組みや造作の詳細な納まりは、施工に無理が無いよう、メンテナンスがし易いように配慮しています。もちろん、見栄えも大切ですが」と話す。

家業を継いで初めて設計施工で請負した小屋は、趣味のものを展示するためのものだ。

2021年末に建設中の一軒家の施主さんは、子どもや孫の代まで長く残せる家づくりをイメージしていた。化学的な素材の匂いも苦手だったという。

蓮実さんと出会い、どんな家に住みたいか話をしていく中、「蓮実さんが図面を何度も直してくれて、自分の迷いが整理されていった」という。

蓮実さんの提案により、室内の壁は自らの手でローラーを使いドロプラクリームという塗料を塗った。「素人だからムラだらけだけど、自分の家を自分で作れるなんて楽しい」と笑顔がはじける。

「施主さんにも手仕事のおもしろさをわかってもらえて嬉しいです」と蓮実さん。また、木造だからといって和風にこだわらず、建具や窓の位置を変え洋風にした家づくりも行ってきた。

この物件は外壁に土佐漆喰を使用。石灰と藁スサを水練りし熟成させたもので、卵焼きのようなふんわりとした色合いに仕上がった。時間がたつにつれ色合いの変化も楽しめる。

構造は木造で、柱や梁など構造材と壁の仕上げ材の間に、通気胴縁を付けた。壁の中が通気できるようになり、より長持ちするという。

蓮実さんは「いろいろなやり方があるから、施主さんのコストやニーズに合わせて対応していきたい。『できないです』は言いたくないんです」と語気を強める。

施主さんのオーダーを聞き、今までの仕事や経験の中で近いものがあるか思い出し、ある程度完成形をイメージする。特に家具については具体的なオーダーでなく、「こんなものが欲しいのだけどつくれる?」と言われる場合も多いという。

「イメージしたことを手で形にしていく、試行錯誤していく過程が、わくわくするので好きですね。なんとかなる、なんとかしようって気持ちで、完成すると達成感がたまらないです」と蓮実さん。

材料も国産材、地域材を使いたいという。コストに見合い、カウンターや収納棚のようなものなら強度も問題ないと考えている。

イメージを作り上げるために本やインターネットで情報を探すこともあるが、「自分の経験や、木の家ネット仲間の仕事ぶりのほうが参考になりますね。木をうまく使っているから」と笑う。

蓮実さんは、木の家ネットメンバーが設計した物件の大工工事をしたり、一緒に古民家の改修や耐震工事をしたりとつながって仕事をしている。そもそも、大工修行をしたのは木の家ネットメンバーの綾部工務店だ。

綾部工務店との縁は、大学時代に生まれた。大工の家で育ち、幼いころから漠然と「建築の仕事がしたい」と考えていた蓮実さん。

タイムスリップしたような雰囲気の事務所には、祖父への感謝状が並ぶ

大学で建築を学んだものの、卒業後は建築のうちどの道に進むか決めかねていたという。インターン中に綾部工務店の伝統工法の仕事を経験し、昔ながらの家づくりの魅力に目覚めた。

「自然素材の木や土は安心して使える。どんな形にもできるから、自由で、完成した時の達成感がある」と語る。

修行中は、大工技術に加えて設計、経営や見積もりも学んだ。常時5人ほどの弟子とともに生活する中で「自分はあまり言葉が多くないほうだったから、世話焼いてもらいました。感謝しています」と振り返る。

目の前の作業への集中力。創意工夫。全体を見渡すこと。親方の仕事ぶりから伝わることは数多くあり、「親方みたいになりたいって思ってます」と力を込める。

一級建築士の資格を取得したのも修業中のこと。建築について学びを深められた上、最近はインターネットから新規の問い合わせも増えてきて、信頼獲得にもつながっていると実感する。

修業を付けた綾部孝司さんは「昔の大工ってこんな感じだったんだろうなってやつです。指示を出すと、質問もせずすぐに手を動かしてぴったりのものをつくる。本当に手を動かすのがすきなんだよな」と認める。

手は、動かせば動かすほどに木や道具が理解できる。「棟梁になったら、大工や施主さんにわかったことを伝えられるようになれよ、とよく話してました」と振り返る。

そんな修業時代を過ごした蓮実さんは現在、21歳の弟子に仕事を手ほどきしている。「ただ作業するのでなく、その意味とか、その先の作業とのつながりとか、全体を見られるように伝えています。それがわかると、大工が面白くなる」という気持ちで向き合っているという。弟子の作業のために図面をおこすなど工夫も凝らすが、一番は「自分が恥ずかしくない仕事をしているところを見せたいです」と話す。

弟子に伝えるための書き込みがある図面

蓮実さんには、実直さがある。「こんな仕事をやっていきたい」と、堂々と口に出せる。施主さんの要望を素直に受け止め、実現のため腕を磨く。祖父や親方を「すごい」と認め、良いところを真似、まっすぐに背中を追いかけている。

その実直さは、ごまかしがきかない自然素材に向き合うべき伝統工法に活かされている。蓮実さんが作り上げた空間には、大いなる自然と丁寧な手仕事が編み出す安心感があった。

取材・執筆・撮影:丹羽智佳子、一部写真提供:はすみ工務店

埼玉県飯能市は、江戸城下町に材をおさめたことで有名な「西川材」の産地。昭和4年から続く大河原木材は、木造住宅や神社仏閣の材を提供するなど歴史を守ってきた。加えて社長の大河原章吉さんは、別組織としてプレカットや家具を扱う工場やペレット製造経営にも手腕を発揮し、「西川材」のブランド化をけん引してきた存在だ。50代で大学院生となり、木材を「生物資材」ととらえて研究してきた経緯から、「木の良さを生かし、あまねく使い切るための実験を、70過ぎた今も続けている感じだね」と笑う。

西川材は、飯能市を中心とした「西川地域」が褐色森林土の温暖でスギ、ヒノキの生育に適していることから「東の吉野材」とも言われ、良質の材木として名が通ってきた。製材所は平成元年には110工場あり、地場産業の一翼を担っていた。どこも家族経営で、大河原木材もその一つだった。西川材を、住宅用の注文材を中心に加工し、地元や東京の大工に提供してきた。天然乾燥する昔ながらの手法だ。

次男として生まれた章吉さんは、英語や海外など新しい世界に興味がある少年だった。大学で経済学を学びながら、カナダに留学もした。長男が早くに亡くなっていたため、卒業後は千葉の材木問屋で1年修業した後、家業に入った。時代はバブル真っ只中で、仕事の幅も広がり、県内外の仏閣用構造材も製材するようになった。

西川材がずらりと並ぶ大河原木材の作業場

ところがバブルがはじけ、輸入材が増加し、昭和の終わりには国産材の需要が一気に厳しくなったという。他産地が大規模化を進める中、西川材は産地規模から大量生産が難しい。「何か手を打たなければ」と、地域の4社と森林組合が数年議論を重ね、一体となって協同組合「フォレスト西川」を立ち上げたのは平成6年のことだった。

大河原木材の倉庫は、トラス式の木造建物。木の香りが漂う

大河原木材は家族経営の製材所として天然乾燥の注文材をつくりつつ、組合では機械乾燥を取り入れ、合理化を進めるという「二刀流」に挑戦。組合には営業担当も配置し、消費者ニーズを意識した製品開発という従来の製材業とは全く異なる方針を掲げ、大河原さんは組合長として采配を振るってきた。その間、家業は親戚に任せたという。

西川材の危機を感じつつも、「ここは首都圏のマーケットに近いという強みがある。需要の変化に合わせられれば生き残っていける」と大河原さんは前向きにとらえ、需要を調査しながら様々な商品を展開してきた。補助事業でプレカット機械を導入した構造材を皮切りに階段材料、壁床板、木製の建具などだ。

プレカット材はそれまで付き合いがなかった工務店に供給できるようになり「ここ数年でようやく経営の安定が見えてきた」と大河原さん。手ごたえを感じ平成28年には株式会社化した。

近年の主力製品は、子供向けのいすや机だ。小さくてかわいらしく無垢のぬくもりがあり、首都圏の幼稚園などに出荷している。子どもを自然に触れさせたいという「木育」ニーズは高まり、「今注目されている持続可能な開発目標(SDGs:Sustainable Development Goals)の考え方の『地域の森を守ろう』や『持続可能』という意識も、受け入れられやすい」と消費者動向の変化を実感している。

大河原さんにとって、フォレスト西川の目指すところが「求められる製品を木で作り喜んでもらう」である一方、家業の製材業は「木が持っている違いを見極めて生かす」と対照性を感じている。「プレカットをやったからこそ、手刻みが一番木を生かせるし、面白いって思えるんだ。感覚的で、奥が深い」と笑顔を見せる。

組合でさまざまな木造製品を企画、開発する中で、常に課題として立ちはだかったのは、木材の持つ個体差だ。1本1本ばらつきがあり、その1本の中でさえも、中心材と辺材、節回りなど部分によって、湿度、曲がり、強度など個体差がある。まったく同じ材を切り出し組み立てることができない。大河原さんは、木の素材としての特性をしっかり学びたいという気持ちから、50代での受験勉強を経て大学院に進学。研究生活は8年に及び、出した結論は「木は生物資材であり、工業製品と同じく扱ってはいけない。あまねく活用することでまだまだ需要喚起できる」ということだ。

「生物資材」とはどういうことか。大学院では木の個性や部分による性質の違いを科学的に分析し、その違いによってどんなものに使うといいのかを突き詰めていった。同じスギでも、産地によって違いが出ることも数字で証明した。その答えは、伝統工法の大工が当たり前にやってきた木1本1本の特性を見極め、適材適所で配置するということを裏打ちするものだったという。

木をいかす技術として、大河原さんは大工技術を高く評価している

大河原さんは近年、消費者から家を建てる時に「空間を広く取りたいので柱を細く」「建具を薄く軽くしてほしい」などデザインや使い勝手を優先する声を聞いてきた。対して大工は「反りが出るから」など不具合を見通しいい顔をしない。大工の感覚には“木を生物資材として生かす”視点があり、それは工業製品に慣れた現代の消費者とは離れているということを大河原さんは再認識。大工への尊敬が増したとともに、「消費者のニーズはもちろん聞くが、木を扱う以上、生物資材という感覚を持っていこう」という自分のビジネスの軸が出来上がったという。

その思いを体現したのが、大河原木材の敷地内にある木造の研修棟。伝統工法を採用した2階建ての建物だ。「木は呼吸している、木は経年変化すると口で言ってもなかなか実感してもらえない。その空間に入って、深呼吸してもらうのが一番」と話す。社員といっても現代の一消費者であり工業製品の感覚を持っているため、この研修棟で木の生物資材としての特性を理解し、感覚として身に着けることが目的だ。森づくりや地域づくりなど大河原さんが関わる団体も利用するが「気持ちよい空間だから、話が弾むって好評だよ」と誇らしげだ。

疲れたら檜の風呂で一休み

加えて、木材の廃棄にも注目した。木1本を重量換算すると建築材料として使うのはたったの25%。7割以上は活用されていないということにショックを受けた。

「例えれば、高級マグロの一番おいしい刺身が木材でいう建築材。マグロは刺身以外にも炊いたりあら汁にしたりして綺麗に食べきるし、それでお金もとれる。材木も大切に使い切れないだろうか」と考えた。大量生産が難しい西川材にとって、関連産業で収益を確保できるのは理想的だ。さかのぼれば樹皮や枝葉は燃料や屋根材にしてすべて使い切っていたことも、「何とかしたい、できるはず」という気持ちに火をつけた。

研究は樹皮の活用へと進み、近年のバーベキューやキャンプの盛り上がりからアウトドア燃料として使うアイデアを得た。すでに地元で樹皮のペレット化をしていた企業「もくねん」と話が盛り上がり、2年前に経営に大河原さんが入って燃料として炭の商品開発を進めてきた。「二刀流」から、「三刀流」へのさらなる挑戦だ。

樹皮のペレットを炭にしたオリジナル燃料は、バーベキューはもちろん、ダイニングテーブルの上で陶板を温めてチーズやソーセージを焼いたりと多彩に楽しめる。炭は遠赤外線を発生するので「焼き鳥も野菜もぐっとおいしくなる」と自信を見せる。木をあまねく使い切る取り組みの一歩として、この12月から本格販売を予定している。

大河原さん作成、木をあまねく使い切るイメージ

炭とセット販売する予定の特注コンロ

「わからないことをクリアーにしていくのが好き」という大河原さんは、商品開発に行き詰った時、経営に悩んだ時、どんどん「わかる人に聞く」という。「50年同じ業界にいるから、幸いなことにこういうときはこの人に聞くってのが見えている。一人じゃなにもできないこともよくわかっている」と話す。アイデアが人とのつながりで変化していったり、実際に形になったりと新しい世界が見えることに、喜びを感じている。

オリジナル燃料の製造は、県内の授産施設に委託することになった。効率化、機械化で大量生産するのではなく、ニーズに合わせた生産を適正な形で実現したいというイメージが、人の紹介によって実現した。「障害を持つ本人や親御さんの励みになっているようで、こちらとしてもとてもありがたい。自分も、知らなかった世界に触れて勉強になっている」と実感している。

次の新しい世界はなんと、大河原木材の移転と敷地拡大だ。在庫が多くなったことに加え、フォレスト西川の作業場と敷地が離れているため不便だったことから隣接している敷地を購入した。来年には稼働をスタートする予定になっている。

移転により、材木を運搬する手間の省略に期待が高まる

これまで、西川地域の山林から、製材業の過去と現在、木造建築、首都圏の消費者のニーズまで、世界をどんどん広げきた大河原さん。

未来についての展望を尋ねると「日本は少子高齢化で、家を建てるペースもこれから変化していくだろう。大量生産の必要性がなくなるから、手間暇かけていいものをつくる昔ながらの大工が求められるんじゃないかと思っている。全部手刻みじゃなくても、単純なところはプレカットに任せてもらえたらコストも抑えられる。海外からのニーズも出てくるんじゃないかな」と答えた。

近年のウッドショックによる影響を「日本の林業を見直すチャンスでもある。西川材の場合は1本の木を総合的に使い、関連産業の収益を山に還元できれば、まだまだ面白い展開があると思う」と話す。

西川材が保管されている奥に、美しい緑の木々が覗いている

手を伸ばして広げた世界がつながり、還っていく先は、緑豊かな山。そこでは、丁寧に育てられた木々が次世代での活躍を待っている。

取材・執筆・撮影:丹羽智佳子、一部写真提供:大河原木材

「伝統を守りたいとか自然にやさしくとか色々ありますが、結局建築が大好きなんです。それが最大の糧でこの仕事に取り組んでいます。仕事というよりライフワークといった方がしっくりくるかもしれません」

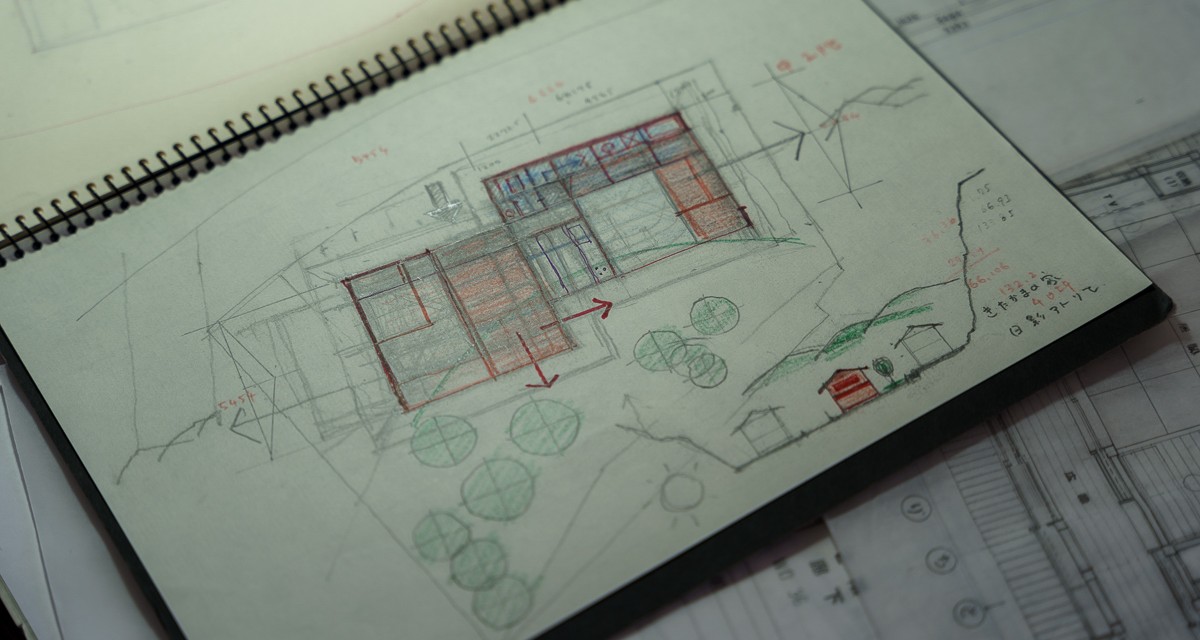

そう話すのは、神奈川県鎌倉市北鎌倉に設計事務所を構える日影良孝さん。「家を住み継ぐ」「住み継げる家をつくる」というテーマを胸に今日も手描きで図面に向かっている。

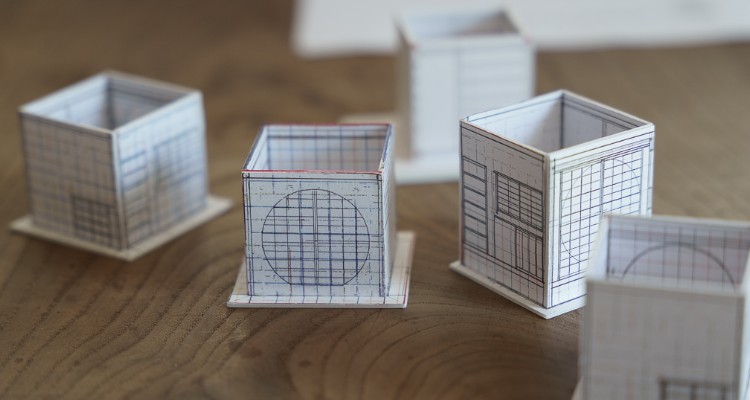

左:事務所の壁一面に貼られた模型が目を引く/右:手描きの図面

日影良孝(ひかげよしたか・59歳)さん プロフィール

昭和37年(1962年)岩手県九戸郡軽米町生まれ。日影良孝建築アトリエ 一級建築士事務所 代表。高校卒業後、東京で建築の専門学校に入学。24歳まで設計事務所に勤務。25歳で友人3人と設計事務所を設立。いきなり民家の移築再生をすることになり、現在の仕事の礎となる。以後、木造住宅の新築・古民家の移築・再生や、公共施設など多岐にわたる作品を32年間で100棟以上手掛けている。

目次

⎯⎯⎯ 生い立ちと建築の道に進んだ経緯を聞かせてください

「生まれ育った岩手県の軽米町という町は、県内最北端で青森との県境にあります。本当に何もないところで、茅葺き屋根に囲炉裏がある家と、自然豊かな山々が原風景として心の中に残っています」

軽米町のとある風景。25年前くらいの写真

「建築を志したきっかけは父が宮大工だったからです。小学生の頃から大工か設計士かの2つの道しか考えていませんでした」

「何もない茅葺屋根が点在する田舎から、いきなり東京に来たので、まず東京という街自体がショッキングでした。そして自分自身にも予備知識も何もない、空っぽな状態で専門学校で学び始めたので、まっさらなスポンジのようにとにかく吸収できたのが良かったのだと思っています」

⎯⎯⎯ 設計か大工かで設計を選ばれた理由は?

「父の影響です。小さい頃から絵を描くのが好きでしたし、若い頃は父の仕事に興味がありませんでした。なので設計を選んだのですが、専門学校を卒業して設計事務所に入り、大工職人の仕事に触れると徐々に父の仕事の凄さに気づき始め、尊敬するようになりました」

「宮大工に限った話ではありませんが、巨大な木に墨付けして刻んでいく《木に負けない力》を持った大工という仕事は本当にすごいなと思います。もっと若い時に父の仕事を理解していたら、大工の道に進んでいたかも知れません」

父が造ったお寺 宮大工の父と大工の弟

鎌倉の大屋根 | 1989年 | 神奈川県 写真:西川公朗さん

⎯⎯⎯ ターニングポイントや思い出に残っている仕事について聞かせてください

「ターニングポイントと言える仕事は2つあります。1つ目は独立して最初の仕事《鎌倉の大屋根》です。2つ目は東日本大震災の直後に宮城県での仕事《手のひらに太陽の家》です」

⎯⎯⎯ まずは鎌倉の大屋根について教えてください

「独立後すぐの1989年。石川県加賀市から鎌倉へ民家を移築して再生する仕事をすることになりました。幼い頃の原風景・当たり前の景色が活かされることになり、建築で学んできたことと、自分の生い立ちとが繋がった瞬間でした。木造の民家も、移築という仕事も、素人みたいなものだったので、自分なりに勉強し父親にも相談を仰ぎ完成に漕ぎ着けました。それが処女作《鎌倉の大屋根》です」

写真:西川公朗さん

「日本の民家は地域によってつくりが違うのが特徴で、それぞれの気候や風土によってその土地土地で育まれてきた住まいの知恵の集大成ですよね。その違いが顕著に表れているのが屋根だと思います。屋根と周囲の環境が調和して作り上げられる風景こそが、日本の風土の素晴らしさだと考えています」

「ですので、加賀にあった茅葺農家を風土の違う鎌倉にそのまま持って来ることは、自分にとってあり得ないことだったんです。鎌倉の風土に似合う屋根の形とはどういうものか、ものすごく考えて出した答えが、移築した部分と新築の部分を一枚の大屋根で包むというものでした。ここが僕の設計人生の出発点です」

2008年 | 所沢の明治期の土蔵を鎌倉の大屋根の書庫として移築。施工は木の家ネット会員でもある風基建設(渡邊 隆さん)が担当している。写真:西川公朗さん

翌1990年、有志で《住み継ぎネットワーク》を発足。今では当たり前に使われている“住み継ぐ”という言葉を産み出したという

「高度経済成長期からバブル期にかけて、日本の民家はどんどん壊されていきました。その一方で『住みたい』という人も居ました。その想いを持った人と民家とを繋げる仕組みがなかったので《住み継ぎネットワーク》をつくったんです。結局、思い描いた形の活動は実現しなかったんですが、“住み継ぐ”という概念ができました。僕は建築ですが、家だけに限らず衣食住に関わるそれぞれの立場の人が、この概念を胸にそれぞれ活動していくことになりました」

手のひらに太陽の家 | 2012年 | 宮城県

⎯⎯⎯ 2つめのターニングポイント《手のひらに太陽の家》について教えてください

「2011年3月11日。東北の出身なので、あの日TVで見た光景はとてつもなくショックでした。すぐに宮城県の林業家である大場隆博さんから電話があり、木造の仮設住宅を造りたいという相談がありました。公共の仮設住宅では、どうしてもプレハブばかりになってしまいます。仮設とは言え、木造の方が快適ですよね。そこでNPO法人《日本の森バイオマスネットワーク》の一員として、木造の仮設住宅をつくるための活動を始めました」

「バイオマスネットワークの人たちと、様々な方面に働きかけたのですがなかなか実現しませんでした。でも何とか力になれることをしなくてはと思い、被災した子どもたちが住まう恒久的に残る大きな家を造る提案に切り替えました。幸い、アウトドア総合メーカーのモンベルさんをはじめ、様々な方からご支援をいただき、みんなで力をあわせ2011年末に着工、2012年7月末に完成することができました。それが大きな転機となった《手のひらに太陽の家》です」

現在は一般向けの宿泊・レンタルスペースとして地域のコミュニティの交流の場として活用されている。「学校の廊下のように走り回ってもらいたい」(日影さん)

「福島からやって来た子どもたちが、初めて訪れるこの施設で、しばらく住まうことになります。取ってつけたような安っぽい家ではなく、ちゃんとした木の家に住んでもらうことで、子どもたちに自信を持ってもらいたかったんです。ここで暮らした数ヶ月の記憶を、より良い思い出として心に残してもらいたいという想いを込めて設計しました」

「本当に人生が変わる出来事でした。人の価値観って、何を見ても誰と出会っても、無闇やたらに変わるものではありませんよね。でも建物が紙切れのように流されて、何もなくなってしまった被災地に立った時、建築ってこんなにもか弱いものなのかと、突き落とされたような思いでした。建築をやめようとも考えましたが、歯を食いしばって《手のひらに太陽の家》をみんなで完成させました。子どもたちが楽しんで住んでもらえているのを見ると『やってよかったな』とこっちが報われたような気がします」

施工は木の家ネット会員 大場 江美さん(サスティナライフ)が担当している。また、手のひらに太陽の家の詳細は過去のインタビュー記事がありますので、あわせてご覧ください。

北鎌倉の家 | 2009年 | 神奈川県

日影さんの手にかかった住宅の移築では、家族の思い出が詰まった部屋や建具を中心に、新しい部分を配していく。以前からそこにあり、昔から住んでいたかのように、あくまで自然に何事もなかったかのようにつくり上げられていくのが特徴。

事務所近くの《北鎌倉の家》を案内していただいた。木の家ネット会員の田中龍一さん(大工)・江原久紀さん(左官)・新井正さん(建具)との協働でつくり上げた家だ。

移築された座敷は原型通りに復元されている

「八王子にあったお施主さん(以後Kさん)の家を北鎌倉に移築しました。原型復元された2つの座敷を核として今までの時間の記憶を住み継いぐ家になっています。新しい部分はこの座敷を中心として、大人しく静かで心地よい空間づくりを目指しました。外観はできるだけ町並みに対して小さく見せたかったので手前を平屋にしています。また、以前の家の建具や、Kさんが作られた建具や家具を積極的に利用しています」

「今日はいきなり押しかけたのに、快よく向かい入れてくれ、しかもいつも大切に美しく住んでくれてとても嬉しいです」

Kさんの雰囲気にぴったりな柔らかい日差しが差し込む

欄間やキッチンの扉など、Kさんのデザインした建具。空間と見事に調和している。

左:Kさんが古道具屋で見つけてきた趣ある網代の扉/右:丁寧な暮らしが伺えるキッチン

左:建築家 村野藤吾の自邸の障子をそのまま模した/右:お風呂の扉は以前の家のもの

取材に際して、これまでのご自身の活動を振り返る年表と資料を用意していただいた。年代を追って、過去の仕事とフィロソフィーをご紹介。

萩の家と島の家 | 1993年 | 新潟県高柳町荻ノ島集落

現代では貴重な茅葺きの民家の環状集落の中に、新築2棟の茅葺きの民家を設計した。昔からそこに建っていたかのように、いかに風景に調和させるか、風景に埋没させるかが大きなテーマだった。それから30年近くが経過した現在では、この時、新築でつくった2棟を中心として町並みが残っており、まるで江戸時代からずっとあったかのような、地域の象徴的な集落となっている。萩の家と島の家はそれぞれ貸別荘として利用可能だ。

昭和の洋館 | 1995年 | 埼玉県与野市

マンション建築のために取り壊しが決まっていた昭和6年建築の和洋折衷の住宅。「ドア一枚でも残せたら」との要望から発展し移築再生の設計を手がけた。移築先が狭いため、そのままの移築はできない。造作や建具などの古い部材にあわせて新たな間取りを考え、新しい空間に調和するように古い部材を散りばめていった。この手法を“空間的復元”と名づけた。

「家に持っている思い出って人それぞれで、窓であったり床であったり色々ありますが、その思い出を自分なりに読み取って、家の中にある“空間の粒子”をアレンジして組み直すことで、古い意匠と新しい意匠を自然に調和させました」

「つくり手・表現者としての意図や作為をいかに消し去ることができるかが、僕の建築全体を通してのテーマです」

「以前の建主に『前の家と全然変わってないね』と言われて『やった!』と心のなかでガッツポーズをとりました」

実際の図面

再生前/再生後

上大崎の家(Ⅱ期工事)| 2003年 | 東京都品川区

大正13年建築の岡田信一郎設計の洋館を住み継ぐ。新築の鉄筋コンクリートの中に洋館の造作をそっくりそのまま入れ込んだ。鉄筋に木摺りを貼りその上に土壁を塗っているので、鉄筋コンクリートとは思えない快適性を備えている。既存の木造を細かく実測し、それにあわせて鉄筋コンクリートの躯体をミリ単位で決めるという気の遠くなる作業をやり遂げた。

◎施工: 風基建設(渡邊 隆さん)

宋春庵 | 2002年 | 神奈川県鎌倉市

片瀬江ノ島に残っていた島津藩ゆかりの90坪の書院造りの家を、転居先の小さな庭先に4坪の茶室として移築。これが日影さんの得意とする《空間の圧縮》だ。

「何事もなかったかのように再編・再構築することをいつも考えています」

◎左官: 江原久紀さん(江原官塑) ◎建具: 新井正さん(杢正)

板倉の家 | 1998年 | 東京都

「金物を一切使わず、全てを木だけで伝統構法で建てて欲しい」との要望を受け、板倉と貫を併用した構造で設計した。法隆寺 網封蔵(こうふうぞう)のつくりに着想を得て、左右対称とした。

「要望には応えられたんですが、完成して反省している部分があります。中に入った時に木の洞窟の中にいるような気がしたんです。すごく閉鎖的で木の力が充満しすぎていて疲れを感じ、これは自分の目指す家じゃないなと思いました。つくり手側の伝統や木に対する思い入れが滲み出すぎたことが原因で、木を沢山使いながらも、いかにその存在感を消していくかが、この時からのテーマになりました」

写真:平井広行さん

ひののあん | 1998年 | 東京都

板倉の家と同じ年、板倉の家での経験を踏まえ、木をふんだんに使いながらも軽やかに仕上がった。縁側の天井から流れる深い庇が気持ちいい。

「木と漆喰と紙だけでできたような何気ない家にしたかった」

中佐久間の家 | 2003年 | 千葉県

房総の海を遠くに望む山の上に佇むこの家は、かつて棚田だった地形の特徴を活かし、一階には作業場と小さな和室、二階には風景を一望できる大広間・寝室・水廻りを配した。抑制された規則正しい架構の連続が木の表情を和らげ、視線を風景へと向かわせる。伸びやかで清らかな空間を目指した。

◎施工: 村上幸成さん(村上建築工房)

チャイハウス | 2001年 | 東京都

親しい友人から「可愛くて気持ちいい、愛犬チャイのような家にして欲しい」と依頼を受け、初めてモダンで白い家を設計した。可愛らしさと日本の伝統的なものを同居できないかと考え、大壁に覆われ木組みが見えない住宅であっても、きっちりとスケルトン自体を美しく設計している。

「骨格が美しければ、壁に包まれたとしても、美しいプロポーションになるんですよね。構造は隠しても美しく、見せても美しくあるべきだと思っています」

細山町の家 | 2008年 | 神奈川県

チャイハウスの考え継続した住宅で、日影さん一番のお気に入り。

山泰荘 | 2016年| 神奈川県

外壁は下半分が杉板張り。上半分は相模湾からの風雨から家を守るため、土佐漆喰の鎧仕上げとした。自然素材と職人の手仕事があってこそ生まれた力強い家だ。

◎施工: 直井徹男さん(エコロジーライフ花 直井建築工房) ◎左官: 江原久紀さん(江原官塑) ◎建具: 新井正さん(杢正)

子ども達に作ってもらった1/50の模型

左:子どもたちが茶室を実測している/右:子どもたちに手描きの図面を学んでもらう

日影さんが参加する一般社団法人 木和堂 の主催で、2020年からスタートした子どもたちに身体で建築を学んでもらう取り組みだ。鎌倉ならではの自然・歴史・文化に触れ、それを支えるプロの仕事を知り、最後には《小さな木のおうち》を実際に建てるというもの。小学生から高校生までたくさんの子どもたちが参加している。建具づくりでは木の家ネット会員の新井正さんが携わっている。

北鎌倉にある「宝庵」の茶室「夢窓庵」を訪れ、子どもたちが実測。1/50の模型作りを経て、本当に茶室をつくっていっています。詳しくは日影さんのブログをご覧ください。

「人に教えるということは自分の学びにもなるし、やっててとても楽しいですね」

⎯⎯⎯ 様々な事例を見せていただきありがとうございます。日影さんにとって理想の家とはどんな家ですか?

「木の家を一言で言っても、若い夫婦の住まう木の家と、僕ぐらいの年代が住まう木の家は違いますし、若くてやんちゃな家族もいれば、若くてもひっそりと暮らしたい家族もいます。また穏やかに暮らしたい家族もいれば、活発に畑仕事をしている家族もいます。設計者はそれぞれの家族を見つめて、木を選ぶだけでなく、その組み方や見せ方も決める必要があります。完成して訪ねた時に、向かい入れてくれた家族の佇まいと、家自体の佇まいがシンクロしているのが、理想の家の条件のように思います」

「そんな時に頼りになるのが、信頼の置ける職人さん達です。惚れ込んだ職人さんには何度もお願いしているので細かなニュアンスまで伝わるようになります。木の家ネットにはそんな仲間が沢山いて、あらためて整理すると僕の仕事の3割くらいは会員の方が関係してくれています」

⎯⎯⎯ 最後に、これからどんな仕事をしていきたいかお聞かせください。

「時間に耐えられる建築をつくっていきたいと思っています。伝統建築を頑張っている人には怒られるかもしれませんが、いくら伝統建築でつくっても残らないものは残らないし、残るものは残るんですよね。その違いは《その家の愛され方》にあると思っています。深く愛されていないと残るものも残りません。法隆寺がおよそ1300年残っているのは、材木や構法がしっかりしているのはもちろんですが、みんなが大事に想い愛しているからだと思うんですよね。そういう建築には、美しさ・気持ち良さ・風景との調和など、いろんな要素が合わさっているんだと考えています。僕もそういう存在になれる建築ができたらいいなと思っています」

「人々に愛され残ってきた、過去の建築のカタチから多くを学び、現代の環境や生活スタイルなどから導き出される、今必要とされるカタチと一緒に“和える”ことで、これからの時代にも人々から愛され“住み継がれる”建築をつくっていきたいです」

日影良孝建築アトリエ 日影良孝(つくり手リスト)

取材・執筆・写真:岡野康史 (OKAY DESIGNING)

※北鎌倉の家以外の事例写真は日影さんよりお借りしました。

行雲流水とは、自然の成り行きに身を任せること。また、とどまることなく移り変わっていくこと。奈良県大淀町の製材・材木商「ウッドベース」社長である中西豊さんは、行雲流水の人だ。

「ウッドベース」は吉野産材を中心に扱う。吉野は日本三大人口美林のひとつで、日本最古の造林地、室町時代に人口植林が始まったといわれている。歴史ある産地ではとても珍しい新参入組で、15年前に立ち上げた。

変わりゆく時代の流れの中で「付き合いのある工務店さんの期待に応えたかっただけ」と謙遜しつつも、目利きや製材などの技能をこつこつと身に着け、初代として道を切り開いてきた。木の育ちや表情などひとつひとつの違いを「見ているのが楽しいし、その場所にあった木を選ぶ自信がある」と語る中西さんに、これまでの歩みや木を仕事とする喜びを聞いた。

奈良県にある「ウッドベース」事務所

奈良県生まれの中西さんだが、木との縁は最初からあったわけではなく、少しずつ、少しずつ導かれていった。

10代後半は家庭の事情で関東で過ごし、様々なアルバイトを経験した中のひとつが材木屋だった。19歳で奈良に戻った時、その経験を知った親戚の紹介で銘木市場で仕事を始めた。せりのたびに角材を担いで移動させる。肩は擦れ、手首も痛む力仕事だった。毎日木に触れ、木を見つめ、目利きを養っていった。

20代半ばで、市場から材木商として独立する仲間について行くことになり、市場を離れた。

その後33歳の時に自身も材木商として独立。所属していた材木商の在庫と設備を買い取り、「ウッドベース」が始まった。「お客さんが困らないように」「お客さんの期待に応えたい」。中西さんは繰り返す。

30代半ばで、材木商に加えて製材業もやるようになったのも、場所を借りていた製材所が閉めることになり、お客さんを思ってのことだった。

「地元の製材所の人には『こんな時に製材所始めるなんで、あほちゃうか』ってさんざん言われた」と振り返る。

しかし、吉野地域は製材の歴史がある分、製材所ごとに得意分野が細分化されており、「ひとつがやめてしまっても他に頼めばいいというわけではなく、困る人が出てくる」と考えた。製材の知識も経験もなかったが、中古の製材機を買い取った。地域で製材をしている仲間らが代わる代わる、技術を教えに来てくれて身に着けたという。

製材機は、今も現役で活躍している

独立当時からの付き合いがある大阪・羽根建築工房の羽根信一さんは、中西さんについて「昔から変わらないよ。裏表がなく、大げさに派手なこともしない。だから、信頼できるんだ」という。

ウッドベースが扱う木材はほとんどが吉野産。中西さんは「吉野材が色も形も一番美しいって思うし、地元の材を使うっていう考えは当然として自分の中にある。森に囲まれて育ったからかな」と話す。

ストックが積まれた製材所は、緑深い森に囲まれている

吉野産材は、吉野山の地形や雨の多い気候などといった自然の力に加え、「密植」「多間伐」という人間の作業が加わることによって完成する。吉野産材は、山に苗木を植える本数が1ヘクタール当たり8000-12000本。一般的には3000-5000本と言われているので、2倍以上の密度だ。その分間伐を多くする必要になり、手間がかかる。

間伐する林業家は「山守」と呼ばれ、丁寧に木を育てる伝統が現在に受け継がれている。

この方法で育てた材は、中西さんは地元産というひいき目をのぞいても「木目が均一ですえおちが少なく、本当に素晴らしいんだ」とほれ込む。 歴史が長いため80-100年産の間伐材も流通しているという。山の中には樹齢400年の木も現存している。

材木の入荷は、地元の原木市場だ。原木で作業場に運びこんで、その木材に最も適した製品にするために木取りをする。製材するとき、丸太からどのような大きさの材をとっていくか、どのような木目をとるかが職人の腕の見せ所となる。

天然乾燥させたあと、出荷する。納期でよっぽど急ぎの場合をのぞいて、機械乾燥はしない。機械ではなく天然乾燥にこだわるのは、割れが起こりにくいことに加え、油脂分を残すことで木の香りを楽しめたり、木が腐るのを防いだりすることができるためだという。

ウッドベースは700坪の敷地を確保し、中には製材スペースや中温の乾燥機を設置してある。材木のストックもあるが、この敷地だけでは足りず、500坪分の敷地と、倉庫が2つに保管してある。その数、「住宅だったら10軒分くらい(中西さん)」にも上る。

市場で買い付けたものだけでなく、製材所を整理したり閉めたりする時に集まってくるものもあるという。「一番若造だから、気にかけてもらっている」と感謝する。

出荷先については、地元にこだわらず、吉野産をいいと思ってくれる人に届けたいと考えている。現に、ウッドベースは材木の大半を、工務店を通して兵庫、大阪、京都などの県外に出荷している。

ウッドベースは現在、製材など材木作業は取締役の2人とパートで行い、中西さんは受注や配達、見積りなどの社長業をこなしている。あとは事務担当のパートと、計6人体制だ。

事務所の2階が事務作業スペース

独立から15年を経て、「最初は原木の良しあしも、製材のうまいやり方もわからなかったけど、数こなしてようやく覚えられたかな」と駆け抜けた日々を振り返る。

ここ3年ほどで感じる変化は、使う側の変化だ。今までは工務店に出荷して終わりだったが、県外から設計士さんや施主さんが少人数のグループで、山や製材の様子をみにくるようになったという。

住む側、使う側とのコミュニケーションは「少人数でじっくり話せるととても楽しい。どんどん提案したくなる」と中西さん。

説明用に手作りした木取り図

「その時間が本当に楽しい。自分の目利きには自信がある」という。ほれ込んだ木は抱いて寝られるほどだと冗談めかして笑う。

ひっそりと保管された「銘木」の数々

中西さんは、日々材木を見つめ、木に触れる中で、ひとつとして同じ表情の木はないことをしみじみと感じている。その木が一番落ち着く、しっくりくる場所で役目を果たせるように、という気持ちを持って、業務に向かっている。

2020年からの新型コロナウイルス発生により、材木業界にも影響が出てきた。ウッドショックだ。木の家ネットYoutubeチャンネルでも話題になっていたが、米松やレッドウッドなどのアメリカから輸入している集成材の価格が高騰している。アメリカの住宅需要の高まりやコンテナ不足をはじめさまざまな要因があると考えられる。

日本の住宅も輸入材が占める割合は高いため、輸入材の高騰により代替品として国産材の人気が高まり、数が少なくなったり価格も同調して上がってしまったりという状況がある。日刊木材新聞によると、「杉KD(人工乾燥)柱角」の材料価格は半年で1・5倍にまで膨れ上がってきた。

ウッドベースではほとんどの材料を自分で製材し、足りない分は他の製材所から購入している。その購

入分の価格が「信じられないくらい高くなった。独立しての時のように自分で製材をやらずに材木商だけだったら、とても立ち行かなかったと思う」という。

丁寧に製材した材料たち

今後、国産材のニーズが高まっていくことが懸念されるが「山仕事は人手不足や高齢化で、すぐに対応は難しい」とも考えている。「ころころと対応を変えずに、もっと長い目で山と向き合っていかないと」と前を見据える。

木は自分が生まれる前から何十年も生きてきて、木材に加工され、家となることでさらに何十年も生き、残っていく。そのような大きな流れの中で「自分はその一瞬を支えているだけ」というのが、中西さんの持論だ。

思えば、中西さんが銘木市場で働いたのちに独立した時、ふしがなく整った銘木ばかり見てきたので、建築材にもなるようなふしの入った材に魅力を感じなかったという。しかし、今では「不思議とふしのある木も好きになった。個性的でおもしろいんだ。ふしがなければいいってわけでもない」と実感する。

その理由を、毎日見て、触れていくにつれ、愛着がわいていった。木という同じ素材を見続けたからこそ、個性やそれぞれの良さに気づけたのだという。「この木はひくとどんなかな、どうひいたらきれいかなって考えるときりがない」と魅力を語る。

製材を始めたきっかけも、産地で吉野産材を守ってきたという歴史を止めてしまうことへの残念な気持ちがあった。先代、先々代が植えた木が、山で、活躍の時を待っている。今の状況、今の気持ちだけで判断することはできなかったのだ。

製材で出たおがくずは、豚舎で再利用されるなど、循環体制も模索中だ

木の良さの理解や、目利きや製材の技術は、一朝一夕には身につかない。

そこからつながる山の良さや木のすばらしさも、時間をかけることで、その身に染みわたっていく。

流れゆく時代の中で、長い目で見るという視点は、木に向き合い続けている中西さんだから身についた。木で仕事をする人間としての心構えでもある。「自分はそんな大それたことはできない」と中西さんは謙遜しつつも、「そういう気持ちで家を建てたり住んだりすると、人も木も幸せでいられると思う」とうなずいた。

取材・執筆・撮影:丹羽智佳子

木を使って、かっこよく作ってやる。大阪・四條畷(しじょうなわて)市の木又工務店の二代目大工棟梁・誠次さんの信条だ。その仕事は木と手道具を使うことにこだわった「手づくりの家づくり」から、地元神社の被災した鳥居の復興まで多岐にわたる。木にこだわり、木を通して人を喜ばせる大工としての夢を語り、技を磨く姿に、施主さんや地元の仲間、弟子たちは信頼を寄せている。

木又工務店の2021年の大仕事は、四條畷神社の木造鳥居の建築だ。鳥居は吉野ヒノキを使い、高さ6.91メートルもの大きさ。材木も普段の民家のサイズより大きく、住宅街の幅6.3メートルの道路に建てるという初めての試みでもあった。

すっきりと美しい木造鳥居。9月19日に竣工式を迎えた

材料は吉野檜。一般的なものより長いものを使い、大迫力だ!

木又さんは少なからず不安もあったというが「建った時かっこええやろな、絶対建てたるってわくわくが勝った」と振り返る。新型コロナウイルスの流行の影響で後期は延びたものの、2021年、建前を迎えた。

この鳥居、もともとは石製だったものが2018年6月の大阪北部地震で損壊してしまい、木又さんが旗振り役となって再建にこぎつけた。神社から依頼されたわけはない。損壊後、木又さん自ら見積りをとり、1000万円借金をして吉野ヒノキを購入。本音は「丸ごと寄付できる金額やない」としつつも、神社には費用を集める氏子組織がなく、再建の声が上がらなかったことで、動き出したという。木ならば地震や風にも強く長持ちし、さらに美しいという考えもあった。

建前を終えた現在は、木又さんの心意気に感謝した神社が、再建事業の寄付金を受けることになっている。

地元を大切に思い、実際にアクションを起こす木又さん。20代で青年団を立ち上げ、この神社で「畷祭」を始め、毎年続けてきた。神輿や流しそうめんをして仲間と盛り上がることを、心底楽しんでいた。

まつりで神輿をかつぐ木又さん。笑顔がまぶしい

大切な場所が、地震により鳥居というシンボルを失った痛みは、青年団や地元全体を覆っていた。自分の力が使えるならば何とかしたいという思いが行動に移させた。実際に見積りをとったり、材木を見に行ったりするたびに、「木又が何か始めたって、なんやみんな楽しそうで、それがうれしかった」という。

「それに、地図や歴史に残る仕事なんて大工の醍醐味。自分の子どもや地元のみんなに、『この鳥居、木又が建てたんやで』って言えるやんか」と人懐っこく笑った。

木製鳥居の再建までのストーリーは木の家ネットYoutubeチャンネルでも紹介している

四條畷市は、木又さんの父・健次さんが徳島から出てきて工務店を始めた場所。住み込みの弟子たちと寝食をともにし、作業場が遊び場だった木又さんは「大工以外の職業は考えたたことない」という。

地元の高校の建築学科を経て専門学校で設計を学んでいる時に、社寺や凝った木造建築との出会いがあった。木を手道具で美しく加工し、組み上げる。こんな仕事がしたいとほれ込んだ。設計の道へ行くか、大工の道に行くかという迷いは晴れ、木造の伝統建築に強い奈良県の梅田工務店に弟子入りを志願。当時は弟子が多く断られたものの、「無給でいいから」と頼み込み、採用された。

修業時代は、作業場の二階に住み込みで木と向き合った。少年時代から大工の働きぶりを見て、高校や専門学校で学美積み上げてきた自信は「打ちのめされた。できることが本当に少なくて。悔しいからめっちゃ努力した」と、木又さんは原点を語る。5年の修業と1年のお礼奉公ののち、地元へ帰り、木又工務店を継いだ。

現在の木又工務店の職人たち

大工としての仕事をこなしながら、「畷祭」をきっかけとした地元との絆も強まっていく日々。仲間の中には写真が得意な人やウェブページのデザインができる人もいて、木又工務店のウェブページがあっという間に立ち上がった。木又さんは、「仲間と酒飲みながら、木の仕事がしたいって語っていたことを、どんぴしゃでかっこ良く作り上げてくれた。かなり有能な営業をしてくれている」と感謝する。

ウェブページの発注には初期で60万、リニューアルで100万かけた。確実に受注にもつながっており、木又工務店はウェブからの受注が6割と半数を超えている。

ウェブページに掲載した大工道具の写真

年間の施工件数は新築が4~5件で、リフォームが20~30件となっている。施主さんの思いやこだわりを丁寧に形にすることで、愛着が持てる家を作りたいという姿勢は一貫している。

木又工務店が手掛けた家。木の美しさが際立つ

そのために、工務店に木又さんを含め6人いる大工は、技術を磨き続けることに余念がない。うち3人は木又さんが直接修行をつけた20~40代の男性。木又さんは手道具の手入れをはじめ仕事内容について「基本的にきつく言う方だと思う」と話す一方で、「いい腕になるには、いい仕事を作らな。それも親方業や」と言い切る。

愛用の手道具たち

今年の鳥居のように、大きな仕事、誰もやったことのない仕事など「俺が夢を語ると、弟子らが目輝かす時があるんや」と、大工棟梁自ら仕事に夢を持ち、ポジティブでいることの重要性を実感する。

弟子の島岡寛裕さんは、木又さんのもとで修業して9年。「親方みたいに器がでかくなりたい」と尊敬のまなざしだ。厳しさは認めつつも「わかるまで教えてくれるし、ぼくら弟子の考えも聞いてくれる」と信頼は厚い。

材木にもこだわりを見せる。構造材には国産材を使用し、仕上げには無垢の天然素材を使用するよう心がけている。

作業場に材木を保管している

材木屋に加工を依頼するのではなく、実際に原木市場に出向いて見てから取り寄せ、作業場で加工する。材木ひとつひとつにストーリーが生まれ、施主さんのこだわりを持った家づくりに応えられると考えている。値段を安く抑えることにもつながる。

材木は作業場に置き、天然乾燥させる。作業場は260坪の広さで、ただ作業をこなすのではなく、いつでも木材や機械に触れられる研鑽の場だ。弟子たちが自由に使える、学び舎としての役割を果たしている。

自由に使える作業場で腕を磨く

天然乾燥の場合、材木に乾燥ムラが出ることもあるが、そんな時は自作の乾燥機を使う。幅2.2メートル、奥行6.2メートルの箱に電気のスポットヒーターがついており、ムラの部分に点灯することで全体を整える。

「最初は、滋賀の宮内棟梁の水中乾燥がいいなって思ったんだけど、池の環境がなかったので機械をつくっちゃった」と笑う木又さん。ユニークなアイデアと、実践力が光る。

自作の乾燥機も必見

現在は、「弟子にも仲間にも施主さんにも恵まれ、やりたい仕事ができている」と木又さん。7年ほど前から設計も依頼されるようになり、専門学校で学んだ知識も生きてきた。

木又工務店が設計施工した物件

しかし、最初から順風満帆なわけではなかった。修業が終わり地元に戻った時は、父の大工仕事も減少傾向で、弟子も1人しかいなかった。回ってくる仕事も、賃貸マンションのリフォームやクロス作業など、理想とする木とはほど遠い仕事だった。自分ってちっぽけ。そう思う日々だった。

「これではあかん!」と一念発起した木又さんが仕掛けたのは、なんと営業。自分で施工事例の写真を並べたパンフレットを作成し、インターネットで大阪で木造建築をやっている設計事務所を調べて「大工仕事をやらせてください」とお願いして回ったのだ。その中の一つの事務所が興味を持ってくれた。

現在も付き合いが続く、間工作舎設計事務所の小笠原絵里さんは言う。「木又さんって、言ったことを夢で終わらせずにしっかり叶えていくんですよ。信頼できるし、『次はどんなことするんだろう?』ってワクワクしながら見ています」。現在60歳の小笠原さん、「80歳まで一緒に仕事したい」と笑う。

間工作舎設計事務所が設計し、木又工務店が施工した物件

理想とする木の仕事にしっかりと狙いを定め、現状から足りない点を洗い出し、行動を起こし、結果につなげる。「壁を壁って思わない。前どころか上向いて歩いてるんや」と大声で笑った後、「修業時代を思えばどうってことない。世の中って厳しいもんやから」と話すまなざしは、鋭かった。

木又さんが考える伝統建築とは、長い時間をかけて洗練されてきたもの。その当時流行したものに、使いやすかったり見栄えが良かったりと少しずつ変化が加えられてきた。今も進化を続けている。ただ同じ形を踏襲するだけのではないのだ。

そうなると、「現在の伝統建築も、固苦しいイメージがあるかもしれやんけど、もっとオシャレで馴染みがあるものに変えていきたい。流行りも取り入れていい」と木又さんは考え、建築雑誌を読み込み、試行錯誤しながら設計に取り組む。自然素材ももっと勉強したいと意欲は増す。

伝統と流行それぞれの良さを生かしながら両立させることを目指す

木を使って、かっこいい大工仕事がしたい。繰り返し語ってきた夢を現実のものとした木又さんは、令和の時代の新たな夢を、描き始めている。

取材・執筆・撮影:丹羽智佳子、写真提供:木又工務店

電話で話を伺った設計師の小笠原さんは、木又さんについて「ぱっと見は演歌って感じだけど、話すとジャズ」とユニークに語った。「アレンジ」「即興」など自由なイメージが、聞いてきた仕事ぶりに、重なった。

木又さんが語ってきた「木の家をつくる」という夢はこれから、もっともっと自由に、新しい音を奏でていくのだろう。

広島県福山市で社寺建築や伝統建築、古民家再生を手がけながら、そのスキルを若い職人たちに伝え、従来の木造建築の枠にとどまらない新たな可能性を切り開こうとしている野島英史さんをご紹介します。

野島英史(のじまひでふみ・45歳)さん プロフィール

昭和50年(1975年)広島県福山市生まれ。株式会社のじま家大工店 代表取締役。中学生から幼稚園児まで4人兄妹の父。15歳で大工の道を志し地元の工務店に弟子入り。20歳で岐阜県飛騨の古川町で「飛騨の匠」として10年間修行を積み社寺建築を身につけた。その後、地元福山に戻り32歳で独立し「のじま家大工店」を開業。14年目の今年、新たな試みとして「ログキャビン」を提案・発売する。

⎯⎯⎯ 大工の道を選んだ経緯を教えてください。

「曾祖父・祖父が大工でした。祖父母に育てられたこともあり、子供の頃から大工になりたいと思っていました。私が物心がついた頃には、祖父は現役を引退し毎日縁側で仏像を彫っていました。ですので「大工=彫り物もするものだ」という概念が幼い自分の体験にあったので、社寺建築を志すようになりました」

⎯⎯⎯ ターニングポイントをお聞きしたいのですが、飛騨での10年間で何か大きな節目はありましたか?

「飛騨に行こうと決めた時点で、社寺建築を中心とした伝統建築の方向を生業にしようと心に決めていました。古川町は大工職人の町として有名で、町内のいろんな工務店に同世代の大工が14人くらいいました。彼らとはみんなライバル同士なので、とにかく負けたくなくて切磋琢磨しながら一生懸命やっていましたね」

⎯⎯⎯ 今も社寺に携わることが多いですか?

「いえ、今はそんなことはありません。文化財の修復なども手掛けますが、古民家再生や住宅の新築もまんべんなく手掛けています」

⎯⎯⎯ それから「ログキャビン」を販売されるそうですが、とても面白そうですね。お話を聞かせてもらえますか?

「もちろんです!」

今年後半、野島さん考案のDIY型ログキャビン【やまとCHAYA】が製造・販売になる。

住宅とは異なる空間を手軽に楽しめる【やまとCHAYA】は、伝統的な木組みの技術「扠首(さす)」を取り入れることで、一般の方でも組み立てが可能。縄文時代の竪穴式住居を模したデザインで、日本古来の大和比(白銀比)で設計しているのが特徴だ。希望に応じて、オリジナルキャビンの製造や、テラスの追加などオプション対応もする。余分なものを取り除いたミニマムな住まいでありながら、使う人の感性を取り入れられる空間で自然を楽しむことができる。

⎯⎯⎯ 新たに考案された【やまとCHAYA】について詳しく教えてください。

「ひとりでも多くの方に木の香り・自然とのふれあい・家族の絆を楽しみ、深めていただくきっかけになればと思い考案しました。自ら組み上げ、自分だけの場所、また家族と共に楽しめる場所にしていってもらいたいですね。またこの辺りだと【瀬戸内しまなみ街道】があるので周辺の観光地や農園、キャンプ場などへの設置が向いているかな思っています」

⎯⎯⎯ DIY型ということですが、どのような工夫が施されているのですか?

「全て、込み栓(柱と土台、柱と桁などの仕口を固定するための、2材を貫いて横から打ち込む堅木材)を使って作ることも考えましたが、一般の方が作りやすいように組み木を味わえる部分を残しながら、ボルトで締める安心感を両立させました」

組み木とボルト締めで作り上げていく

屋根が低い位置まであり軒も出ているので、ほぼ日差しを遮ることができる。壁なしにすれば風もよく通るので、あずまやとしても打って付けだ。

⎯⎯⎯ 木材は何を使われていますか?

「県内産ヒノキの天然乾燥材を使用しています。風雨に晒されるものなので半年以上乾燥させた強度のある材木を使用するため、年間20棟限定での販売を考えています。また、屋根は杉材を土居葺(通常だと瓦葺きの下地となるもの)にしたものです。この屋根が一番時間のかかる部分だと思います。プロで3日かかりました。やりがいは相当あると思います」

使い方に想いを馳せる野島さん

⎯⎯⎯ これは相当楽しめそうですね。職人さんたちの評判はどうですか?

「職人たちも楽しんでやってくれています。お客様向けに、木に触れること自体を味わったり、ここでの体験を提供したいと考えているのと同時に、職人自身が普段の仕事以外で楽しみながら取り組めるめるものを作りたかったんです」

⎯⎯⎯ これからの展望を一言お願いします。

「これからの時代は、ネットでもリアルでも販路を開拓していかないと、続いていかない考えています。地元だけではなくて、日本だけでもなくて、世界に目を向けていかなければなりません。【やまとCHAYA】が、日本の伝統建築の技術と世界のお客さんとを結ぶ架け橋になって欲しいですね」

「今後、人口減少と共に家を建てる人がどんどん減ってきます。その中で、大きな家だけではなく【やまとCHAYA】のような手軽に建てられるものに、木組みや伝統建築のエッセンスを加えることで、ニッチな層だけでなく幅広いお客さんに「木とともに生活すること=持続的な暮らしを実践し受け継ぐこと」に興味を持ってもらいたいです」

⎯⎯⎯ ということは販売は日本中、ひいては世界中を視野に入れているんですね?

「そうですね。めっちゃ世界中に持って行きたい。『お前どうやって持っていくんだ!?』という話にはなるんですけど、そこは夢ですから。具体的な障壁は一つひとつクリアしていって楽しめるんじゃないかなと考えています。何に対してでも楽しんで、もっともっと視野を拡げていったらいいんじゃないかなと思います」

やまとCHAYA 施工風景

水平レベルを出すのが難しいので取っ掛かりは出張作業が必要。

木組み、屋根とシンボリックな形が姿を現してきた。テラス部分はオプションで予価50万円。床もテラスも含めると200万円程度を想定している。

左:床を張る職人さん / 中:「壁なしのこの状態が一番かっこいい!アクリルを貼ってスケルトンにしても面白そう(野島さん)」 / 杉材の土居葺

現場への指示を遠隔でささっと行う野島さん

⎯⎯⎯ 野島さんは今は現場からは離れてらっしゃると伺っています。どのように仕事を進めているのか教えてください。

「今、のじま家大工店では、20代が1人、30代が2人、40代が2人の合計5人の大工職人で現場を回しています。あとは要所要所で外部の職人さんに応援を頼んでいます」

「現場自体は棟梁に任せていて、重要な決定は私がするというスタイルになっています。あとは社長業であったり、これからのことを考え、舵を切っていくような役割をしています」

「私が現場へ出て行かない方がいいんです(笑)。私は昔のタイプの人間なので、職人の仕事ぶりについ口を挟んで余計なことを言ってしまうので。。今後のことを考えるとそれじゃあマズいなと思い、数年前の法人登録を機に『ワシは現場には出ん!』と宣言しました。任せて良かったと思います。職人たちも自分で考えるようになってどんどん伸びていっています」

⎯⎯⎯ 経営者ならではの醍醐味や逆に苦労している点はありますか?

「自分が経営者になるとは思ってなかったんです。立場上、人の前でいろいろと話をする機会が出てきますよね。でも元々そういうのが苦手で、黙々と大工をしていたくてこの道に進んだんです。だから正直辛いんです(笑)。あと、職人や棟梁として現場に入っていると完成した時に「できたー!」という達成感が大きいですが、今の関わり方だとそれが味わえません。そこは職人がうらやましいですね。しかし、みんなが自分のところに集まってくれて、同じ方向を向いて取り組んでくれていることが嬉しいですし、やりがいを感じます」

⎯⎯⎯ 「ベテランの大工さんと若い子は居るけど、働き盛りの30~40代の大工さんがいない。世代間の色々な溝を埋めるのが大変」という話をよく聞きます。野島さんのところでは関係なさそうですね。

「そうですね。もちろん、うちにも以前はベテラン大工が来てくれていました。今は主力となっている40代の大工が技術は概ね身につけているので、問題なく仕事はこなせています」

⎯⎯⎯ 皆さん、正社員なんですか?

「昔は終身雇用にしていましたが今はやめました。育ってきたら独立しやすい環境にしてあげた方が、各地にネットワークを作ることができてお互いにメリットがあると考えています。これからますます仕事も暮らしも多様化していきますからね」

⎯⎯⎯ 今話されたような考え方やビジョンなどは職人さんたちにも伝えているんですか?

「はい、伝えています。本人の希望でずっとうちに居たい人には、うちのやり方をしっかり教えます。逆に、例えば独立して経営者になりたい人に対しては、経営者の集う団体の会などにも一緒に参加して、必要なノウハウを教えています」

⎯⎯⎯ 基本となる大工技術がしっかりあってこそ、立ち振る舞いや考え方が重要になってくるんですね。のじま家大工店ならではの技術や強みとはどういったものでしょうか。

「古民家再生や普通の伝統構法も得意としていますが、ちょっと変わった建て方もしています。例えば、これは120mm角の材木で構成する建物で、ハシゴ状に組み上げていって材料が少なくても粘りと強度を持たせることができます。また大きな材料を使わなくて済むので斜面にも建てることができますし、材料の無駄も少ないです。大きな梁の建物も好きですが、この方法だと立体的で強度もあり、見た目も美しいので気に入っています」

120mm角の材木で構成された独特な木組み 写真提供:野島さん

のじま家大工店の礎となる古民家再生と伝統構法の事例を一件ずつご紹介します。

2019年完成。飛騨での経験を買われ「飛騨っぽい家をつくって欲しい」と施主のMさんからのご依頼。「理想の家を建てる大工を見つけるのに40年かかった」と言わしめたそうだ。当時30代後半だった大工が手刻みを志して1年で棟梁を務めた。

左:木部の塗装は古色仕上げ(ベンガラ・硝煙・柿渋)/ 中:赤漆に八角形の窓が特徴的だ / 右:左官さんこだわりの粋な意匠

囲炉裏を中心に設計された空間。使用している材木は広島県内産の桧と松。部位によっては杉も使っている。

M様邸の写真すべて:©︎Atelier Hue 田原康丞

含空院(茶房)

2014年竣工。この現場を最後に野島さんは現場を離れた。滋賀県 臨済宗永源寺派大本山永源寺より移築再建した建物。元々は永和3年(1377年)考槃庵の名で建立され、当時の建物は永禄6年(1563年)に焼失。正保4年(1647年)に再興されて以来、歴代住持の住居及び修行僧の研鑽の場だったそうだ。移築に際しては天井裏の炭に到るまで持って帰り、解体は実に3ヶ月を要したとのこと。

破風:昭和の時代の増築のため、なくなっていた部分。建築当時の元来の姿を再現した。

上:心地よい風が吹き抜ける縁側 / 左:中からの眺めも素晴らしい / 右:今は茶房として湯豆腐やかき氷などを提供している

当時を振り返りながら、丁寧に説明してくれる野島さん

「古民家再生においては、古いままの状態を可能な限り忠実に再現・表現することが、のじま家大工店の得意とするところなんです。ボロボロだったところも修復して使えるようにしています(野島さん)」

戸袋:左がオリジナルで、右が野島さんが再現したもの。「柿渋を塗って色合わせには気を使いました。なるべく忠実に再現しています(野島さん)」

天井は浮造り仕上げ(うづくりしあげ:木の板・柱などの柔らかい部分を磨きながら削ぎ落として木目を浮き上がらせる仕上げ)になっていたので、全て番付して持って帰って浮造りし直した

左:柿渋の6回塗りの床 / 右:柿渋の10回塗りの床はさらに深い色合いだ

左:聚楽壁(じゅらくへき:京都西陣にある聚楽第跡地付近で産出された「聚楽土」に、藁・麻・スサ・砂・水などを混ぜ合わせた土壁):霧吹きで浮かせ、仕上げ・中塗り・荒壁と分けて持って帰り再現している / 右:この壁も同じく、霧吹きで浮かせて剥がして巻いて持って帰ったもの。「移築前のそのままのものです(野島さん)」

左:古い木材と馴染ませるために、新しい木材にはカンナを掛けた後に浮造りをして凹凸を出している。 / 右:敷居も丁寧に直して再び使えるようにしている

「傷んでしまって『こんなの使えるのか?』というようなものでも、新しいものと組み合わせて馴染ませてやったら息を吹き返しますよね。そこが古民家再生のいいところだと思います」

鐘楼

神勝寺で最初のしごとがこの鐘楼。山の頂上にあったものを4トン車で降ろして移築した。

懸魚(げぎょ:屋根の破風板部分に取り付けられた妻飾り)は反対側のものを忠実に再現する形で野島さんが彫ったそうだ。

慈正庵

こちらも2014年に移築を担当。

「小さいお堂だけど、当時の職人の技術が詰まっています。手鋸しかない時代によくここまで細かい細工ができたものだと感心しました」

⎯⎯⎯ 最後に大切にしていること、これから大工を志す人へのメッセージをお願いします。

「楽しめる職場・楽しめる仕事 をモットーにしています。どれだけ仕事を楽しめるか。どれだけ木を愛せるか。もうそれだけだと思います。気合や根性でどうこうなる時代ではないです。これからの時代を生き抜いていくためには、大工技術だけではなく人間性や交渉力など様々なことを身につけていかなければならないと考えています。技術だけでは舐められてしまいます。身につけた技術を十二分に活かして生きていって欲しいですね」

今回の取材では、ログキャビン【やまとCHAYA】についての話をメインにしようと予定していましたが、そこまでに至るまでの経緯を聞いていくうちに、確固たる技術と経営手腕に裏打ちされたビジョンこそが、野島さんのつくり出すものを成形しているのだと感じました。「これから先、どれだけ楽しみ、どれだけ木を愛せるか」と未来を語る時の野島さんは一際かっこいい。