宮大工のお父様が守り続けた伝統の技術に誰よりも敬意と愛着を持ちながらも、「若い人に受け継いでもらえる形で残す必要がある。そのためにはバランスが必要」と言う濃沼さん。

新旧の時代の過渡期に立つためのバランス、設計士であり工務店の経営者であり大工の息子としての責任のバランスを保つために、技術と知識と誠意をフル稼働させています。

知的な話しぶりと時おり見せる木への偏愛ぶり、そのアンバランスさも何とも魅力的な濃沼さんのお話をどうぞお聞きください。

濃沼広晴さん(こいぬまひろはる・48歳)プロフィール

丸晴工務店代表。一級建築士。1975年、神奈川県生まれ。大学卒業後、3年間ゼネコン企業でビル建築の設計を行ったのち、父が営む丸晴工務店に入社、経営と設計に携わる。京都鴨川建築塾などに参加しながら木の家の建築について学び、その関東版である多摩川建築塾を立ち上げる。「大工の手仕事による木の家づくり」「安全性の数値データや工程の見える化」を行う工務店として確立させ、評価を高めている。

⎯⎯⎯ お父様の晴治さんは、市内最高峰の匠として川崎マイスターに選出されている大工さんですが、濃沼さんご自身は大工さんではなく、建築士となり経営者としても力を発揮されているのですね。

濃沼さん(以下、敬称略)「父は宮大工の修行を積んでいて、個人宅も手掛けていました。子どもの頃から現場の掃き掃除を手伝ったり、上棟式(棟上げを無事に終えられたことに感謝し、工事の安全を祈る儀式)といった職人が大切にしてきた行事に参加したりして、大工仕事の地道さと華やかな場面、人に喜ばれている様子を見て育ちました。

素晴らしい仕事だと思いますし、父をふくめた大工たちを尊敬してきました。でも、自分は目指しませんでした。

自社で設計施工ができる工務店を目指すために、また大工が気持ちよく思う存分能力を発揮して働けるよう、そういう仕事を出せる設計側の人間になろうと思ったんです。たぶん両親もそれを望んでいました」

上棟式のための破魔矢。建築現場の邪気を祓い安全を祈願するためのもの。今では見かけることが少なくなったが、宮大工である晴治さんから、引き継がれている。写真提供/丸晴工務店

⎯⎯⎯ ベテランから若い世代の大工さんまで8人もいらして、濃沼さんのマネージメント力の賜物ですね。

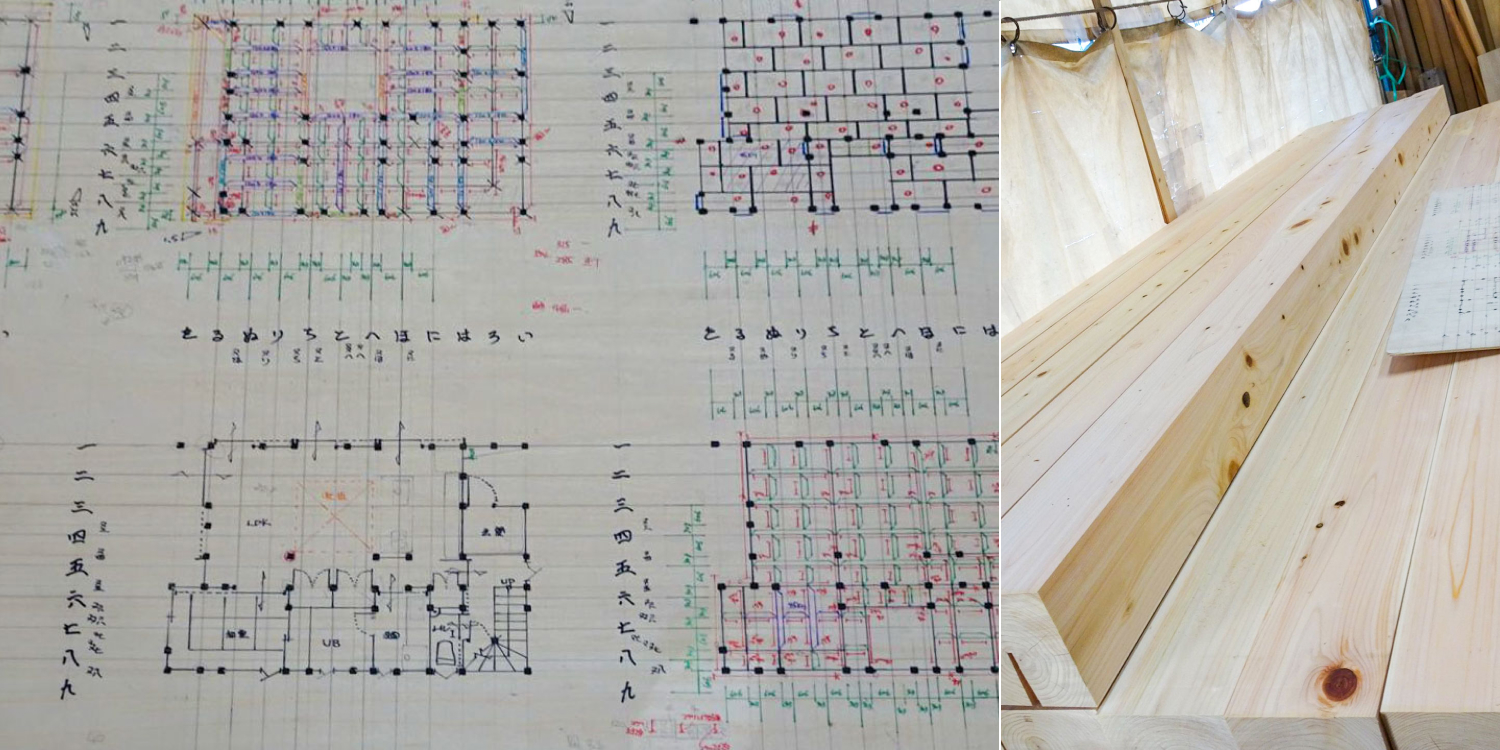

濃沼「今年、さらに2人が入社する予定です。ここ数年、弊社でお引き受けしている一戸建ての木造建築の数は年間で12軒。この規模で全棟手刻みをしている大工工務店は珍しいと思います。

これが限界なのですが、ありがたいことに若いご夫婦からご依頼いただくことも少なくないので、人手を増やし対応していく予定です」

濃沼さんが設計し、丸晴工務店の大工さんが組み上げた、伝統とモダンが融合した家。

木造建築で用いられる伝統的な工法「鼻栓打ち」。

濃沼さんが作成した設計図に、担当する棟梁が柱の番号をふった板図。上記4点 写真提供/丸晴工務店

⎯⎯⎯ 1軒につき、何人の大工さんが担当するのですか?

濃沼「1軒につき1人が棟梁として担当します。もちろん、フォローしあうこともありますが、そのほうがお客様と密にお付き合いして理想の家をつくりあげることができます。『大工は一棟刻んで年季明け』とよく言われますが、丸晴工務店では年季明けは3年から4年が平均です。全員が手刻みをおこない仕上げ、また家具工事までおこなうことができます」

⎯⎯⎯ やはり伝統的な工法を大切にされているのですね。

濃沼「刻みはリフォームや修繕にも必要な技術ですからね。

神社をつくることも、左官の土壁の土蔵をつくることもあります。ただ、『石場建てじゃなくてはダメ』とか、そこまで伝統的な構法にこだわってはいません。

木の家ネットの会員の方々の石場建てのお仕事を拝見するたび、本当にお見事で素晴らしいと感じますし、次世代にも残っていくことを願う気持ちはあります。一方で縛りを強くしすぎると、残せるものも残せなくなるのではないかと危惧しています。若い人の経験を増やすために、ある程度の軒数を建てられるよう、“伝統と今”をどこで切るかというバランスをいつも意識しています」

⎯⎯⎯ 未来というか時間軸のことを頭に置いて仕事をされているのですね。

濃沼「僕は40代後半なんですが、この世代が重要なポイントで、ここから下の世代になると一気に伝統的なことを知らない人が増えると感じています。だから、僕ら世代が何かしなくてはという責任感のようなものを勝手にいだいています。

この時間軸を縦の線だとすれば、僕は横の線についても思うことがあるんです」

左/丸晴工務店は作業場を複数所有していて、大工さん1人で1カ所を使用することも多いそう。写真提供/丸晴工務店

右/大工さんのTシャツにもプリントされているロゴマーク。現代的なセンス!

⎯⎯⎯ 横軸ですか? どういったことでしょうか?

濃沼「人と人とのつながり、協力関係とでもいうのでしょうか。

例えば、丸晴工務店のやり方を他の工務店に話したりするというのは、昔は敵に手の内を明かすみたいな感じがありました。けれども、今はみんなで協力しあうべきだと思っています。

今の時代、自分たちだけよければいいと言ってはいられません。お客様が満足しない仕事をする工務店が多くなって『工務店はだらしない』というイメージが根付き、家づくりはハウスメーカーに任せればいいとなってしまっては困るんです。

全国各地域に住宅について相談できる工務店がしっかりしていれば、そこに安心感が生まれますよね。ですから、地域にある昔からの大工工務店には残ってもらいたいのです」

⎯⎯⎯ なるほど、住む人の安心も考えてのことなのですね。

濃沼「もっと言ってしまえば、街のことも考えて、です。地元に大工工務店がなければ、その街に存在する地元の神社仏閣も、稲荷社殿などは誰が修繕するのでしょうか。しっかり維持されている街の景観は魅力的です。景観が魅力的なら、人も集まるでしょう?

家をつくり、地元の神社仏閣、稲荷社殿を修復し街の伝統を守るのは、大工工務店の仕事だと自負していて、地域の工務店同士が協力し合って、あらゆる地域を素敵にして、日本全体が素敵になればと思うんです。

そのためになればと、弊社では学びと情報共有の場をつくっています」

北山杉を使用した丸桁が跳ねだした外観が印象的住宅で、街のランドマーク的役割にもなる。

大きくつくられた窓からもれる光が夜道を照らしている。街並みに貢献したいという濃沼さんの思いが形になっている。

お客様から大変好評を得ているバードフィーダー。「鳥がやってくる庭って素敵でしょう?」と濃沼さん。

父・晴治さんがつくったお神輿の一部。これぞ宮大工の技術と惚れ惚れしてしまう。

⎯⎯⎯ 学びの場とは、どのような内容ですか?

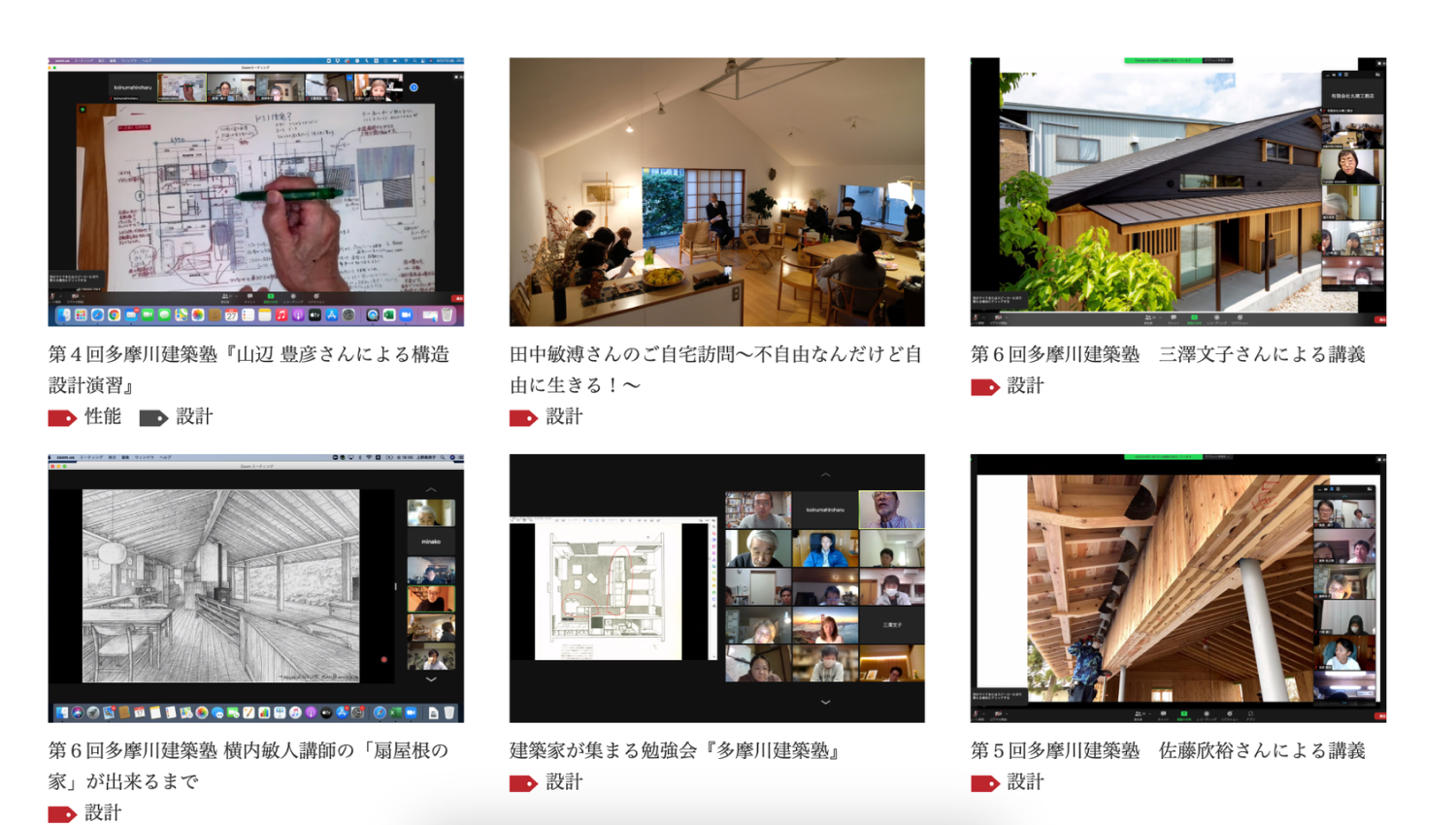

濃沼「僕は設計も大好きで、自分ももっと学びたいという思いから『多摩川建築塾』という名前で勉強会を開いています。自社設計で施工できるのは、工務店にとって一番強いので、設計力は学び高めないといけませんから。

元々は京都にあった、植久哲男さんという建築雑誌の元編集長が塾長をしている京都鴨川建築塾の関東版でして。植久さんのご協力のもと6~7年前にスタートさせたんです。藤井章さんや山辺 豊彦さん、堀部安嗣さんといった著名な建築家の方々を講師にお迎えして学ばせていただいています。

ネットで受講者を募集するので、建築士だけでなく学生さんも来てくださって、一緒に学べるのはとてもうれしいことですね」

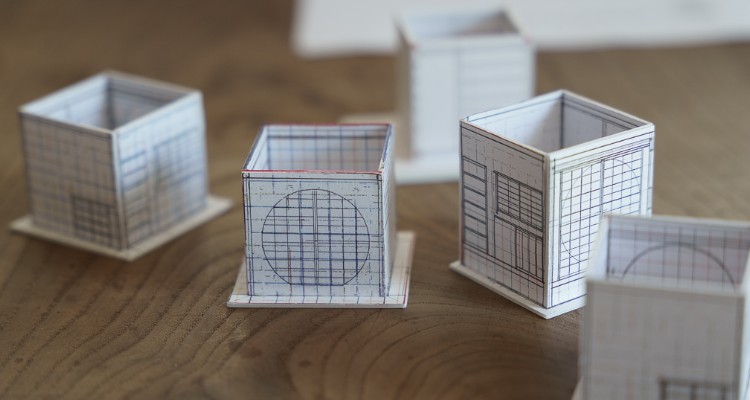

丸晴工務店で企画・運営している「多摩川建築塾」のコンテンツを一部ご紹介。

⎯⎯⎯ とくに濃沼さんにとって印象的だった講義の内容は何ですか?

濃沼「みなさん素晴らしい先生方で、たくさん学ばせていただきましたが、やはりそうだよなと思ったのは『庭と建物っていうのは絶対に一体だ』という言葉でした。

関東だと庭をつくるとなると、造園屋さんか外構屋さんか植木屋さんになると思います。外構屋さんっていうのはブロックを積んだりとか、コンクリートを打ったり、主にメーカーの既製品を使用します。植木屋さんは、今では公共事業を主に行っており個人邸はあまり仕事をやらない。造園屋さんに依頼すると一気に金額が上がるので、一般家庭ではなかなか依頼できません。

なので、うちでは毎回、設計と大工とお客さんみんなでつくるという感じになっています」

⎯⎯⎯ みんなで庭つくりなんて、楽しそうですね!

濃沼「そうですね。お客様も楽しんでくださいますし、喜ばれます。

庭って、ある程度以上になったらプロに任せなくてはいけないですが、そもそも日々の手入れが必要で、その手入れをする人が、つくりながら木や花の特性を知っておくほうがいいです。枝の剪定や水あげのやり方とか。

木を選ぶ時もペットのようなイメージで、育てられるか可愛がってあげられるか考えて、厳しければ1本だけにしておくとか、そういうお話もしています。理想と現実のバランスは大事なので。

家と庭は一体で、ここを一緒に考えられるのも大工工務店のよさだと思うんです」

⎯⎯⎯ 家を建てる素材が木ですし、木にお詳しいですものね!

濃沼「庭木についての知識は造園屋さんや植物の専門家ほどではないです。建築に使用する材木に関しては木材マニアというかオタクでして。日本っていい木が育つ有数の国で、この国に生まれて幸せだと心から思い感謝しています。

杉もすごくいい木なんですけど、うちは檜(ヒノキ)をメインに使う工務店です。檜が年を重ねて飴色になる、その様子は本当に綺麗ですよね。油の多い木ならではです。造作家具も檜をメインに使用してます。

ヨーロッパも建材や家具に木を使いますが、基本的には広葉樹でそれを塗装して使う文化です。日本だけですよね、自然の木の飴色を美とする文化というのは。その美を住宅にも表したい、その思いで仕事をしています」

エントランスに1本の木を植えることを前提にされた設計。

庭木はすべて、設計の濃沼さんと大工さん、お施主さんで植えたもの。上記3点 写真提供/丸晴工務店

⎯⎯⎯ 檜は香りも素晴らしいですよね。ただ、木の中でも高価なのでは?

濃沼「決してそうじゃないんです。みなさん、外国製の木の家具を好む方は多くて、日本の木で家具をつくると、なんとなく民家っぽくなると思われがちですよね。

実際はデザインをしっかり考えれば北欧家具にも負けない魅力がでると思います。色だけでなく木目もきれいで、軽く、使い心地は檜が断然上! 金額も檜のほうが全然安くて、 3分の1くらいなんです。

使い心地、試してみませんか?」

⎯⎯⎯ はい、ぜひ! (そう答えると、濃沼さんは同じデザインの椅子2脚を用意して)

濃沼「これはフィンランドのニカリという家具メーカーの椅子、もう1脚は京都にいらっしゃる二カリのライセンスを持っている方が檜でつくったものです。ちょっと面白いので体感していただきたいんですが、座ってみてください」

⎯⎯⎯ あれ⁈ 全然ちがいます。檜の椅子の座り心地は、すごくお尻に優しい!

濃沼「そうでしょう? うちは家具も大工仕事としてつくっていて、使い心地のよさはお客様からもお墨付きです。ましてや檜で家をつくれば、心地よさはお尻に限らず全身で感じられるんですよ。こんなに素晴らしいものがあるのに、外国から木材をガンガン輸入するなんて、もったいないというか悔しいというか…」

「家具も国産の木材でつくっていますが、デザイン次第でおしゃれになるんです」。写真提供/丸晴工務店

⎯⎯⎯ 輸入に頼らなければならないほど、生産量が減っているということは?

濃沼「確かに林業も後継者不足で厳しくなっていますし、木材は杉が中心的存在です。けれども、檜の山もちゃんとあるんです。例えば木曽福島は檜の有数の山で、樹齢250年とか300年の木もある。国有林じゃないところでも、樹齢80年から100年レベルでものが結構多くあります。

国有林は通常は切れないのですが、丸晴では天然の木曽檜を数多くストックしてます。

材木屋さんと密にお付き合いをしていますから、そういう木が出たと聞いたら、飛んで行って買っておくんです。

ストックというかうちの木材コレクション、ご覧になりますか?」

⎯⎯⎯ はい、ぜひ! (そう答えると、濃沼さんは作業場兼木材置き場を案内して)

濃沼「秋田杉、春日杉、霧島杉、屋久杉、欅、木曽檜、水楢、栃など様々な材木をストックしてます。

丸太と言ったら京都の北山が有名なんですが、これはその北山から買った丸太です。

これ、これね、黒柿なんですよ。床柱で使用した端材ですが、黒柿って最高級の材料ね。

今、杉板を焼いた焼杉という木材が外壁で流行っていますよね。

木曾檜って、わかりますか? これがそうで、目がすごい細かくて檜の王様って言われています。飴色になるとね、宝石みたいな光を出して始めるんです。見せたいなぁ」

丸晴工務店の木材コレクションを紹介してくださる濃沼さん。

⎯⎯⎯ こんなに大量の木材をストックしたり、作業場もいくつもお持ちになられて、維持するだけでも大変ですね。

濃沼「正直大変です。けれどこれらの材木を手放したら、再度持つことは難しいので必死に守っています。

先程、大工工務店を残したいと言った理由もここにあります。作業場の貸し借りなんかもしているのですが、とにかく広い土地が必要なので、大工工務店も減ることはあってもなかなか増えることはありません」

⎯⎯⎯ 失われつつあるのは伝統技術だけではないということですね。

濃沼「大工とは切っても切り離せない材木屋や山の製材所も、みなさんご存知のとおり減っています。木材を積極的に買い付けるのは、少しでも減少傾向を止めたいからでもあります。

ストックはよくないという方もいらっしゃいますが、本来、木材は何百年ももつものですし、お客様に安価で提供できます。一緒に一点物である木材を選ぶ楽しさもあり、弊社の1つの強みになっていると思います」

⎯⎯⎯ 確かに、「この木がどんなふうに料理されるんだろう」って思ったら、ワクワクするでしょうね。何とも魅力的な強みですね!

濃沼「素晴らしい素材を、持ち味を生かして、腕のいい職人が薄味で提供する。これが一番。大工の仕事は寿司職人とも共通していますね。

さらに強みを増やそうと、今、檜ショップを準備中なんです」

木材1つ1つの個性を生かして濃沼さんならではの設計。上記2点 写真提供/丸晴工務店

⎯⎯⎯ 御社の社屋のおむかいにある建物ですね? 素敵だなって思ったので、すぐにわかりました。

濃沼「そうです。NCルーターっていう木材の加工用の機械を購入しましてね、それで食器から色々な小物をつくっていく予定です。木の食器や小物類は、可愛いですし、赤ちゃんが触れても安心だし。

身近なところから木のよさっていうのを訴えていって、いつかは木の家に住みたいと思っていただく、その流れをつくっていこうと思っています」

⎯⎯⎯ 先ほどから、道行く人が檜ショップの中を覗き込んでいますね。まだオープンしていないのに。

濃沼「壁も床も檜でできていますが、現代的な設計なので、何だろうと思ってくれているのでしょう。壁をできるだけガラス張りにして、中もよく見えるように設計していますから。地元の人、特にここは小学校の登下校道なので、子どもたちのワクワクにつながったらうれしいですね。

もちろん商品を買ってもらって、少しでも大工の収入アップをしたいと思いますが、子どもたちにモノづくりの仕事って素敵だな、やってみたいなと思ってもらえるよう、僕も素敵な建物の設計、商品の企画デザインを頑張っていくつもりです」

左/オープン準備中の檜ショップから下校中の小学生が見える

右/檜のランプシェードも可愛らしい!

上記6点 写真提供/丸晴工務店

有限会社 丸晴工務店 濃沼広晴さん(つくり手リスト)

取材・執筆・写真:小林佑実

インタビューが始まってすぐ、森田敦彦さんから出た言葉は「なんで木の家ネットに水道屋が入っているんだろうって思ったでしょう?」──はい、おっしゃるとおりです! 水道管は木製や石製というわけにはいきませんが、森田さんは環境に優しい素材ステンレスで水道を配管できる稀有な存在。何よりも、職人同士がお互いに敬意を払い丁寧に家をつくる、木の家ネットワークのメンバーである建築士や大工の現場を愛し、できることのすべてを注ぎこんでいる。オープンだけれどシャイな森田さんの言葉からは、これまでのインタビューとは少しちがった木の家づくりの魅力が伝わることでしょう。

森田敦彦さん(もりたあつひこ・49歳)プロフィール

1974年、神奈川県横浜市生まれ。父は美術教師、母は音楽教師という家庭に育ち、後に音楽家になる兄の影響でバンド活動をはじめ、高校卒業後は専門学校でドラムを学ぶ。バンド活動を続けながらいくつかのアルバイトを経験し、23歳の時にアルバイト先の一つだった水道工務店に就職する。2社で水道工の仕事を経験し、33歳で独立し森田水工を開業。水工とは、先輩格の職人仲間が独立を祝って名付けてくれた屋号。“水の工(たくみ)”であらんとする決意表明となっている。

バンド活動をしていた頃の森田さん。ドラムとピアノを担当されていたそう。ビートルズやレッド・ツェッペリンの音楽を敬愛し、その時代、70年代ファッションに身を包んでいた。ちなみにこれらは90年代の写真である。

緑のシャツに白いヘルメットを被っているのが森田さん。大工さんに混じって建前の作業に楽しんで参加している。撮影:日高保さん

⎯⎯⎯ 水道屋さんになるきっかけとは、どのようなことだったのでしょうか?

森田さん(以下敬称略)「小さい頃から音楽が好きで、高校卒業後は音楽の専門学校に行ったんです。ずっと本気でバンド活動をやっていました、23歳までね。でも全然食べられなくて。

生活のためにガソリン・スタンドでアルバイトをしていたら、そこに高校時代の友人がガソリンを入れに来たの。その時に『今、水道屋の仕事をやっているんだけど、森田君ちょっと手伝ってくれないかな?』って声をかけてくれて、『おー、やるやるー』って軽いノリで始めて、今に至っています(笑)。

その前にも、いわゆる鳶(高所作業の専門職)と土建業の両方を請け負う会社にアルバイトに行っていたから、抵抗というか不安みたいなものはなかったんですよね」

⎯⎯⎯ 物をつくることは、元々得意だったのですか?

森田「ちっちゃい頃からプラモデルとかも好きだったから、何かを組み立てるのは好きなのかも。父親が美術の教師だったから、家にあった画材なんかは使いたい放題で、絵を描いたりして遊んでいたかな。

水道工事という仕事は、最初に図面もらって、そこから自分で配管を考えなきゃいけないんですよ。どうやったらスムーズに排水が流れるかなと。そういうのはパズルみたいで面白くて楽しいね。

もちろん最初からそうだったわけではなく、バイトからずるずると仕事をしていたら、自分の得意なものがわかってきて、それがたまたま水道だったって感じですね。最初の頃は音楽も続けていたし」

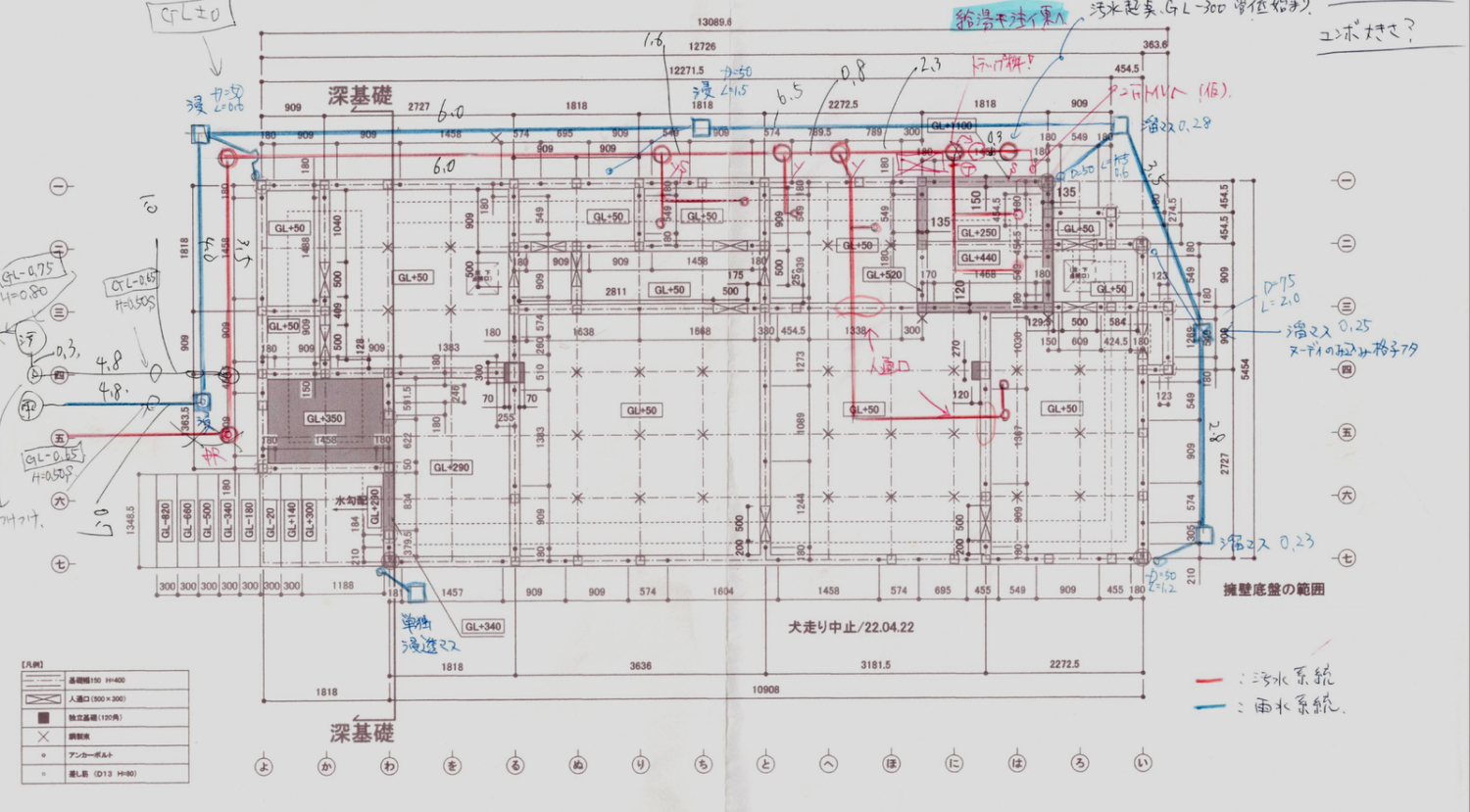

建築士から届いた図面に手書きで水道の配管設計を書き込む森田さん。

⎯⎯⎯ 体力も必要な気がします。バンドではドラム担当とのこと、ドラムで鍛えた筋力が役にたったとか?

森田「いやいやいや、それはない(笑)。

水道屋の基本の仕事は、穴を掘ることなんですよ。水を流すためには勾配が必要で、1mの長さの管の中で水をスムーズに流すには両端で2㎝の高低差をつくらないといけない。パイプって通常4mで売っているんだけど、そうなると両端で8㎝の高低差がいるよね。そうやってどんどん深く掘っていきます。

水の流れを作る技術は、昔と変わらないということだよね。とくに住宅になると機械を入れるスペースもないから手掘りですよ! 原始的だね。

しかもただ掘るだけじゃなくて、ちゃんと四角く掘って土がためして管を置く。で、今度は埋めていくっていうことを繰り返す。埋めた管はまっすぐにしないといけないから、管の上に専用の糸を張ったり鏡を管に入れて奥まで見えるかと目で確認したりします。曲がってたらやり直し。

配管は親方の役割だから、下っ端はただ掘って、苦労して掘ったのに埋めるを繰り返す。

体力もキツかったけど、『なんだろう、この仕事』って、ちょっとやるせない感じもありましたよね」

⎯⎯⎯ やるせない気持ちが、この仕事をやって行こう! に変わったきっかけは?

森田「穴掘りって体を使うから、本当に飯がうまいんですよ!(笑) じつはここは大きなポイントだった。

それとね、職人って10時と3時になると一服するじゃないですか。その時に大工さんと色々な話をしていて、『お前、25になる頃には今後の仕事を決めないと、年下に使われるようになっちまうぞ』みたいなことを言ってくれたの。この言葉が重く響いて、さすがだなぁと思いましたよね。それで、音楽をやめて水道屋になろうと自分で決めました」

「これが水道管が真っ直ぐか、水道管の中に何か問題はないか確認するための鏡です。僕らの必需品ね!」撮影:小林佑実

⎯⎯⎯ 水道の仕事に真剣に取り組むことを決めてからの道のりは?

森田「水道屋をやるなら給水装置工事主任技術者とか色々と国家資格が必要になる。だから会社員として働いているうちに資格を取っておこうと、試験勉強を始めましたよ、見かけによらないと思うけどコツコツとね。

同級生が誘ってくれた会社がちょっと傾き始めたので、そこで繋がっていた仲間の紹介で、27か28歳ぐらいに別の会社に移って、もう1つの会社で4年くらい修行して、その間に資格を取りきって、33歳で独立しました」

⎯⎯⎯ 家づくりのなかで水道の仕事はどのように進めていくのか、具体的に教えてください。

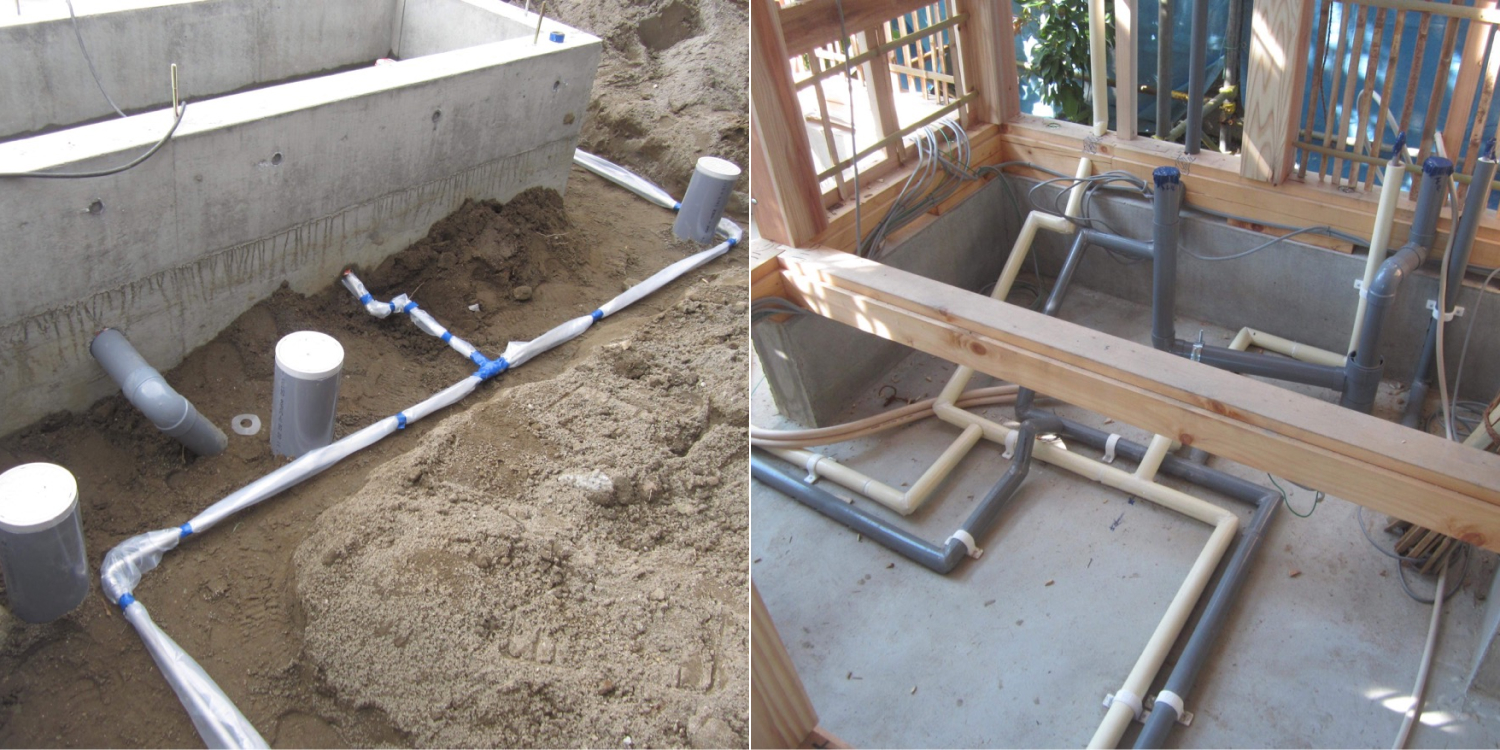

森田「先に、図面を見て配管の設計をすると言いましたが、水道は地下に埋めるし、色々な物ができてしまうと、後から取り付けられないし、蛇口やお風呂の給湯のための電気リモコンみたいに最終段階で取り付ける部分もあるから、最初から最後まで現場にいます。大工さんの次くらい長く張り付いているんじゃないかな。

道路から伸びている水道管は、家の敷地内に入るとすぐに水の量を測る水道メーターにつながっていて、そこから先のすべてを家の土台部分ができる前に配管します。

土台部分のあと、床や壁の骨組みが組まれたらその中にも水道管を入れて、台所や洗面所、お風呂、トイレ、場合によってはガス湯沸かし器など壁の外に水の出入口をつくる。だから、場合によっては壁や床の木を切ったり、コンクリに穴を開けてモルタルで復旧するということもやります」

水道管が表にあらわれていて、目にすることができる部分。「ほとんどは地中とか壁の中だからね。本当はもっと見てほしいかな」と森田さん。撮影:森田さん

⎯⎯⎯ 壁や床を触るからには、大工仕事を理解しているというか、技術がないと上手くいかないのでは?

森田「大工さんほどの技術はないよ、もちろん(笑)。でも大工さんとか、電気工事の人とかの仕事をよく見ていて、お互いに仕事がしやすいように気を配ることは大切ですよね。

会社員時代にハウスメーカーの水道工事を担当していたことがあったんだけど。なんかね、現場が殺伐としていたんだよね。

『今これをやっちゃうと、あとで電気屋さんが作業できなくなっちゃう』みたいなことに気がついても知らんぷりする人もいた。早い者勝ちとか、自分だけで楽できればそれでいい、そういう気持ちで建てた家と、みんなのチームワークで建てた家って、やっぱり変わってくると思うんですよね、家の質がね。そもそも誰がつくったかわからない家より、つくり手の顔がわかって彼らとじっくり付き合って、しかも気のいいヤツらで、という家のほうがいいですよね、絶対。

僕は自分のことだけしか考えない人間関係も、安全性よりもスピード重視で急かされる仕事もすごく嫌で。もうそういうところに身を置かないようにすると、そこで決めたんです。だから、やっぱり木の家ネットなんだよなーって思うわけですよ!」

「会社員時代に、自宅の排水管を浄化槽から直接下水道に通す工事をしませんかと営業の仕事も挑戦してみたんだけど、意外といい成績で、給料が増えた以外にも会社に喜ばれたのがうれしかったね」撮影:小林佑実

⎯⎯⎯ いよいよ、なぜ木の家ネットに入ったのか、その理由をお話しいただきたいと思います!

森田「独立する前に、木の家ネットのメンバーである藤間建築工房の藤間秀夫さんの仕事をやらせてもらったんです。それで、すごくいい! と思って(笑)。建築現場のアルバイトをしていたこともあったので、じつは僕、建前(主要な柱、梁、棟木などの組み上げること)ができるんですよ。高いところが平気っていうか、好きなのね。

藤間さんがたまたま建前をしてくれる人を探しているって聞いて、『はい、はい!』って自分から手を挙げて、作業中の写真は今も残っていますけど、それで藤間さんも僕のことをいいなと思ってくれたみたいで。もちろん水道の仕事もして、その働きぶりも見てくれてのことだと思いますけどね」

⎯⎯⎯ おお〜、両想いですね(笑)。具体的にどういうところが「いいな!」だったのですか?

森田「みんなで和気藹々と仕事をしていて、まさにワン・チームだったんです。

大工さんはプレカットではなく、一つひとつ木材を手で切っているからか、思い入れがちがう。自然素材でできることはもちろんだけど、気持ちがこもっていて、そのぶんだけ温もりのある家が生まれる様子には感動があるよね。

僕が仕事で扱う素材はみんなケミカルで、自然素材はないけれど、そういう温もりのある家づくりに携わりたいと思ったの、水道屋として」

「以前、森田さんには複雑な配管部分をきれいに納めていただいたことがあり、その整然とした仕事ぶりみなさんに知っていただきたいです」と木の家ネット会員である綾部孝司さん 撮影:森田さん

外部シャワー水栓の写真は、鮎沢邸のもの。「これは既製品のSUS配管仕様ですが、厳密にいうと各々の継手を組み合わた、手づくり加工なんです」森田さんの技が光る! 撮影:森田さん

⎯⎯⎯ 木の家ネットの会員になろうと思われた理由は何ですか?

森田「独立する時に、まず藤間さんに相談しに行って、『木の家とか温もりのある建築に関わりたいんで、そういう仕事があったらお願いします』って挨拶したんですよ。そうしたら『森田君いいところへ来たよ! 今、日高さん(きらくなたてものや日高保さん)っていう木の家ネットの建築士が、チームとして固定して組んでいける水道屋を探しているって話があってさ』と言うんですよ。

いやー、一生分の運を使っちゃったんじゃないかと思うよね(笑)。だって、そういうチームが一度できてしまうと、途中からなかなか入れないから。

それから、どんどん日高さんを取り巻く木の家ネットの方たちとつながって、これは自分も会員になっておこう! と決めました。会員の方から『へー、水道やってるんだ』みたいな感じで、仕事や人脈を紹介してもらって今につながっています。

自分を活かして自分がやりたいことができているって感じていて、本当にありがたいですよね」

森田さんが手がけた水まわり仕事。すべてきらくなたてものや日高保さんが設計した伝統的工法による木の家のもの。上記4点 撮影:畑拓さん

⎯⎯⎯ 自分を活かす! どんな部分を活かしていると思われますか?

森田「日高さんからは、環境への配慮から水道管をステンレスにして欲しいと毎回リクエストがある。よく使われる塩ビ管(ポリ塩化ビニルでできた配管素材のこと。鉄製の管よりも水流の抵抗が少なく腐食に強いとされている。 軽量性にも優れていて取り扱いやすい)みたいに専用の接着剤でくっつくものではないから、ステンレスの配管って切ったり繋いだりするのがちょっと大変なんですよ。

でも、どうしたらうまくいくかと考えたり、試したりする作業が、自分は結構好きで楽しめるタイプなの。

それに人に喜ばれたり、必要とされると、すごいやりがいというか生きがいを感じるんだよね。環境や住む人の健康に貢献できるのもうれしいし。そんな自分を活かせるから、マニアックな仕事が多い木の家は本当に好きですね」

⎯⎯⎯ ステンレスはそんなに特殊なんですね。それを扱えるってすごい強みですね!

森田「材料屋に聞いたり、仲間に聞いたけど、みんなステンレスのことはわからなくて、『こういう水栓継手(すいせんつぎて:蛇口と管など、2つのパーツを繋げるための素材)があるらしいよ』という情報くらい。でも、水栓継手ってメスネジの管にオスネジの蛇口をつけていく仕組みと同じだから、そういう感じかなって想像したりしてね。その接合のためには専用の機械を入れなきゃいけなくて、すごい重いから、どうやって床下に入れようかな〜って考えたりもします。

それと伝統的工法でつくる木の家は土壁だから厚みがあまりなかったり、中が小舞で竹が組んであったりするのを部分的に切ったりするから、経験がないと迷うよね。

完成して、実際にメーターから全体に水を流す時には、漏れたりしないかドキドキします。今だって、毎回ね。水のトラブルはわかりやすい形で起こるし、電気系統をダメにして大きな事故を起こしたりもしますから。そういう怖さも知っているけど、自分の力と知恵、心意気を試されるのは、なんとなく好きなの」

左:水道配管の仕事を象徴する道具・パイプレンチ。「これでネジ状になっている水道管の接続部分を挟んでグイグイと回して締めます」 右:床下の水道管。撮影:森田さん

小舞の竹を切って水道管を入れた、伝統的な木の家の仕事。撮影:森田さん

⎯⎯⎯ 楽しんでお仕事されているのは、職人仲間の方もおっしゃっていました。「森田さんが現場に現れると声ですぐにわかるし、現場が明るくなる」って。

森田「僕、声がでかいんだよねー(笑)。好きな人たちと話せるから、楽しいっていうのもあるよね。木の家ネットというか、日本の伝統工法で家をつくる現場って、なぜか音楽好きが集まっているんですよ。バンド時代にコピーしていた70年代ロックの話が通じるのがうれしくて。

でも、ただはしゃいでいるだけじゃないですよ。仕事や人柄はつねに見られているから、『コイツとは、また一緒に仕事がしたいな』と思ってもらえる自分でいようという意識は、少なからずあります」

⎯⎯⎯ 人の目を意識する… 仕事に集中すると忘れがちになりそうです。

森田「人も仕事も見られてナンボだとは思う。せっかく出会うからには印象を残したいじゃないですか。

特に木の家に関わる大工さんは本当によく見ている。職人さんをまとめる立場でもあるし、柱1本1本が美しく組み上がっているか神経を張り巡らしている人たちだからね。

道具の収納がきれいに整っているかとかもよく見ている。僕は車の中に棚をつくって道具も材料もすぐに取り出せるようにしているんですが、それを見て『いいねー』って声をかけてくれたり、道具箱にわざとピンクのバカでかい字で、何が入っているか書いているのを気づいてくれて『おもしろいな、森田さん!』って褒めてくれたりね。

で、またテンションが上がって、ますますこの仕事が好きになるんですよね(笑)」

左:森田さんがつくった棚と水道管の設置に必要な材料と道具。

右:左がステンレス製の管、右は塩ビ管。「今も塩ビ管の仕事も多いから、もちろん常備してますよ」

ステンレスの継手と管とを接合させる機械。「水道メーターから先、つまり宅内配管で、これを使ってる職人も少ないと思いますよ」

森田水工 森田敦彦さん(つくり手リスト)

取材・執筆:小林佑実

質問への答えはどれも飾り気がなく、まっすぐ。

そんな田中龍一さんは、かつて高校球児だったと伺って、大いに納得しました。尊敬する棟梁のことや大工仕事に対する思いを語る目はキラキラと輝いていて、きっと白いボールを追いかけていた頃と同じように、理想とする大工の姿、技術、お客様に喜んでいただくためにできることを探求しているのだと感じました。田中さんの“職人道”そして何よりも誠実な“職人魂”に触れてみてください。

鉋削り日本一の棟梁のもとで磨いた田中さんの技術。薄くて綺麗な鉋くずがふわりと舞うと、なんともいい香りが広がる。

田中龍一さん(たなかりゅういち・43歳)プロフィール

1980年2月13日、長崎県諫早市出身。高校卒業後、地元の(有)山口工務店に入社し大工修行に入る。4年の修行と1年の奉公の後、大阪府の(株)鳥羽瀬社寺建築に入社。寺社などの文化財の修理に携わり、伝統技法や建築の歴史を学ぶ。和風建築、数寄屋建築による新築住宅の技術を学ぶべく神奈川県茅ヶ崎市の甘粕工務店に入社し、繊細な大工仕事の教えを受け、2013年に独立。相模国一宮である寒川神社のお膝元で田中大工店を開業。

講師として参加したワークショップで、子どもたちと一緒につくった木の家の建具。「自分が幼い頃に触れた職人さんの手仕事の見事さを、少しでも子どもたちに伝えられたらと思い、心をこめて作業をしました」

⎯⎯⎯ 大工さんになろうとお決めになったのはいつ頃ですか?

田中さん(以下敬称略)「学生時代、小学校4年生から高校3年生まで野球部で、プロに憧れて上手くなりたくて夢中で練習していました。けれどもその夢は叶いませんでした。父が左官や塗装の職人をしていて、子どもの頃から現場にはよくついて行きました。職人さんたちが生き生きと働いていて、自分のことをみんなで可愛がってくれて、職人の世界に馴染みがあったということが、この仕事に就くきっかけになったのかもしれませんね。プロ野球選手になるという目標がなくなり、高校卒業間近になって、就職のことを考えなくてはならなくなりました。その時にふと、子どもの頃に遊んでくれた大工さんたちのことを思い出したのです。彼らのように生き生きと物づくりをする仕事がしたいなと思い、どうせ家づくりに携わるなら、花形の大工になろうと決めました。父に相談をして、父の取引先の山口工務店へと弟子入りしました」

⎯⎯⎯ 大工修行がスタートして、いかがでしたか?

田中「今では工場で事前にカットされた材木を使うプレカットが主流ですが、その頃は、伝統工法、在来工法などにかかわらず、家づくりはすべて大工さんが材木に墨付けをして手刻みで加工しているという時代でした。

弟子に入ったばかりの頃は当然右も左もわかりませんでしたが、それでも加工場から現場に運ばれたその材木一つ一つが間違いなくピタッと組み合わさって家が建っていく光景は衝撃的で、大工の世界に引き込まれていきました。

僕は興味がわくと、『知りたい、自分もできるようになりたい』と好奇心のままに動いて、夢中になるところがあって。技術を磨くことばかりを考えて、“今“にたどり着いた気がします。

自分だったら、木材が組み合わなかったら何かが間違っていたらと心配で仕方がないだろうなと感じるような時も、現場を仕切る棟梁は毅然としていて、とてもかっこよくて、憧れました。

やはり棟梁も人間ですから、内心はドキドキしていたのではないかと、今ならわかります。大工はお酒を飲む人が多いのですが、きっと隠していたドキドキの緊張を解きほぐしたいという気持ちもあるんでしょうね(笑)」

⎯⎯⎯ ということは、田中さんもお酒がお好きなんですね?

田中「ははは。その通りです」

⎯⎯⎯ 長崎から大阪の工務店に移られたのは、どういう理由からですか?

田中「4年間の修行期間が終わって奉公という形で仕事をしていた1年間で別の大工の世界も見て、経験して勉強したいと思いました。きっかけは神社やお寺で、その建物の軒の深さに気づいて、日本の建築のことをもっと知りたいと感じたことです。

自分がつくっている一般的な家の軒がせいぜい80センチくらいなのに比べて、神社やお寺の軒は2〜3メートルもあったりするのです。それらを、『どうしてこんなにうまく支えられているのだろう? そもそも使っている木の柱もすごく大きいのに、これをどうやって組んだのだろう?』と、知りたいと強く思うようになりました。

知人の大工さんに相談したら、関西地区の重要文化財に指定されている社寺などの修復をしている鳥羽瀬社寺建築を紹介してくれて、お願いして入社しました。ご縁をつないでいただいたことはとてもありがたいと思っています」

⎯⎯⎯ 重要文化財! そういった貴重な建物に触れる機会を得たのですね

田中「重要文化財であろうと新築の家であろうと、一生懸命やることには変わりませんし、それぞれにやりがいや学びはあります。ただ、300年や400年前の社寺は大きな材木も機械などを使わずに持ち上げて組み上げているわけで。修理の作業をしていると、昔の大工たちがまさに命懸けでつくっていたことが伝わってきて、とても感動しました。

当時の職人さんの道具の跡や考え方、建物に対する思いなどが、実際にその建築物に触れていると感じることができます。その正確で誠実な仕事ぶりは、本当にすごいの一言しかありませんでしたね。

そしてその職場には全国から腕利きの大工、とてもやる気のある見習いの方も集まっていたので、自分もこういった人たちに負けないようにと毎日励んでいたことを、今もふと思い出します。もともと負けず嫌いな面がありましたからね。やっぱり若かったなぁと、若いから頑張れたんだなぁと思います」

田中さん愛用の道具と自作の道具箱。道具箱は機能性にも優れていて、鉋を縁に引っ掛けて立て、すぐに手に取れるようになっている。長い間大切に使われている様子が伝わってくる味のある色合い。

⎯⎯⎯ そこから、今もお住まいのこの神奈川県にいらっしゃるのですよね。どのようなきっかけからですか?

田中「テレビで鉋削りの日本一を決める大会「削ろう会」を特集したドキュメンタリーが放送されていて、たまたまそれを見たんです。優勝者の甘粕工務店の甘粕棟梁が紹介されていて、その技術の見事さに釘付けになりました。

本当に鉋の削りくずは薄くて綺麗だし、鉋の刃の研ぎ方が吸い込まれるような感じで、ピタッと研いであって。だからこそ、あの繊細な削りができるんですよね。

自分ももっと技術を磨きたい、せっかく覚えた伝統的な建築に関する知識を新築の家づくりで生かせるような、そういう仕事ができないかと思っていた時でした。

甘粕棟梁のもとで働きたいと、すぐに連絡先を調べて電話をしたんです。入社を認めていただき、神奈川県に引っ越しました」

⎯⎯⎯ 日本一になるような棟梁はやはり厳しい方でしたか?

田中「厳しいのはもちろんでしたが、物知りで繊細な方でしたね。甘粕工務店では和風建築とくに数寄屋建築のつくり方や、現代の住宅建築も勉強させていただきました。

ただ家をつくるだけでなく、他の職人さん、建具屋さんや畳屋さんも働きやすいように、きちっとした下地をつくるのが大工の仕事だということ、そして“収まり”をつねに考えるということを厳しく指導されました。

もう一つ、ここで大きな出会いがありました。木の家ネットに所属されている建築士の日影良孝さんです。

甘粕工務店がよく仕事を請け負っていたので、僕も日影さん設計の家づくりに加わっていたのですが、伝統的な木や土の家に現代の感覚も取り入れられていて、他にないような美しさと癒される感覚があるのですが、そのぶん技術力が必要なんですね。ですから、大工としてはやりがいがあって、関われることは大変ありがたいことです」

田中さんが初めて棟梁を務めた「北鎌倉の家」。設計は木の家ネット会員である日影良孝さん。八王子にあった家を北鎌倉に移築し、2つの座敷を原型復元させ、新しい座敷を中心に新築部分を増築した。

⎯⎯⎯ 建築士の日影さんとは、たびたび一緒にお仕事をされたのですか?

田中「大工10年目になっていよいよ新築一棟を棟梁として任されることになったのですが、それがまさに日影さんの設計のものでした。限られた土地であっても、狭いと感じることのないように工夫されたデザインで、そのぶん技術も求められました。

先ほど、弟子時代に憧れていた棟梁も、毅然として見えて木を組む時にはピタッとはまるか心配だったんじゃないかと話しましたが、僕自身がまさにそうで、心配で不安で夜も眠れませんでしたね(笑)。

職人さんたちの力を借りて、おかげさまで無事につくりあげることができて、この経験が自信になって、その後に独立を決心することができました。

じつは独立して最初にいただいた新築の仕事も日影さんの設計でしたし、大工仕事の他にもとてもいい経験をさせていただいています」

⎯⎯⎯ どのような経験ですか?

田中「鎌倉みんなのけんちく学校で開催している「職人のわざを楽しむ けんちく体験ワークショップ」の大工仕事の講師です。木和堂さんといって、木材コーディネーターさんを中心に、「日本の森と暮らしをつなぐ」というテーマで活動している団体が、子どもたちに森林や木の家づくりについて学ぶ機会を設けようと始めた取り組みです。

対象は小学校3年生以上の子どもたちなのですが、木を切り、小さな木の家をつくるまでを体験してもらいます。日影さんは設計のことを教えていらして、僕にも声をかけてくださったんです。

小さくても本物の家ですから、それが自分の手でつくれるということには、感動があるからでしょう。子どもたちが大工仕事に夢中になってくれて、その姿を見るのはうれしいですし、自分は魅力のある仕事に就いているんだなと力をもらえますよね」

左:オーストラリア人お施主さんから修復を依頼された100年以上前につくられた茶室。 右:古い建材をとことん生かし、ガレージとして復活。

左:ご近所の家の洗面台のリフォーム。 右:一枚板を使用し、モダンで優しい印象に。

左:墨付けを実演してくださった田中さん。 右:田中さんと奥様の美香さんの手。「結婚の決め手は、まさに主人の“手”でした。ちゃんと仕事をしている人の手だなと思ったんです」と美香さん。

⎯⎯⎯ 今まで色々なお仕事をされてきていると思いますが、とくに「これが転機になった」というお仕事はありますか?

田中「田中大工店はそもそも地縁のない神奈川県で始めましたから、“地元のお客様”はゼロの状態からのスタートです。見ず知らずの人間に大切な建物の仕事を依頼するのは、やはり気がひけますよね。それに僕も口下手なものですから、地元の最初のお客様はなかなか現れませんでした。

そんな中で、初めて依頼をいただいたのが、牛舎だった建物を学習塾に立て替えるというお仕事でした。『希望をよく聞いてくれて、それを形にしてくれた』と喜んでくださって。他のお客様をご紹介くださったりして、ここから広がっていったという感じで。こちらこそ本当にありがたかったです」

⎯⎯⎯ 牛舎! なかなか珍しい依頼でしたね!

田中「珍しいといえば、大磯にお住まいのオーストラリア人の方から古民家再生のお話をいただいたこともあります。古いものを見慣れた僕でも『壊したほうが早いかもしれないなぁ』と思うような家でした。100年以上前につくられ、茶室として使用されていたようですが、それをガレージにしたいとのことで。

古いものはそれだけで貴重だという信念を持っている方で、とにかく使えるものはすべて無駄なく使いたいというご希望でした。その方とはたくさん話し合い、僕が集中して取り組めるタイミングを待ってくれたこともあって、3年間かけての作業となりましたが、この間に、物を大切にすることの尊さのようなものを教えていただきましたね。

実際に一つひとつ材木から釘を抜いて、どこにどう使われていたかを記憶して運び出し、悪くなった部分を丁寧に削ったら、使える木は結構ありましたし。お施主さんが使わなくなった材木をご近所から集めてきてくださったので、それらも使いながら新しい材木も少し足していますが、その中で古木が“味”になって、結果的になかなかいい感じになりました」

中には100年以上前のものも含まれる古い材木を作業場に運び込んで、一本一本に鉋をかけ腐った部分を取り除き、再生させた。「大工は、すべての建材がどこにどう使われていたかを記憶して、書き込んである番号だけを頼りに組み直します」

⎯⎯⎯ つまり100年以上前の材木が十分に使えたということですよね?

田中「そうです。ビスじゃなくて釘を使えば木を傷めませんから、材木の再利用がしやすいんです。ビスだと、打つ時は楽ですが抜こうとすると上手くいかず、途中で割れて木の中に残って傷めますから、再利用は難しくなってしまいます。

本来木の寿命は長いですから、建て替えなら元の家の柱や梁や桁も使って、悪い部分だけを修理しながらずっと使える家をつくっていきたいと、改めて思いました。

それに、これからの世の中で、ゴミをたくさん出すような仕事では時代にあっていない。この感覚も大切にしたいですね」

⎯⎯⎯ 部分的に修繕したくても、どの業者に頼んでいいのか迷います

田中「田中大工店としてはホームドクターじゃないですけど、家のここが変だとか、ちょっと壊れたところがあって、そこだけ最小限の時間とお金と手間で直せないかと、そういう相談を気軽にしてもらえる存在になることを目指しています。

玄関の修理とか、洗面所のつくりかえとか、そういうところから信頼を得て、いつか『家を建てるなら田中大工店がいい!』と言ってもらえたら最高ですね。

墨付けをして手刻みからつくった家には、大工が木の種類を選んで、木目や板の目など木の表情が生かされていますから、個性があってそのぶん愛情がわくと思います。大工は嫁に出すような気持ちでお施主さんにお渡ししているので、末長く可愛がって欲しいですね」

田中大工店として独立し、初めて建てた新築一戸建て。設計は日影良孝さん。個性的な間取りに技術力で対応し、木目の味わいを十分に生かした丁寧な仕事は田中さんの持ち味。

⎯⎯⎯ この先、お弟子さんを育てるといったこともお考えですか?

田中「自分はまだ若手に入る年齢だとは思いますが、同時に、そろそろ次の世代にどうつなげていくかも考えないといけない年齢だとも思っています。

伝統は守り伝えていかないと、先に生きていた方々に失礼ですから、次の世代の大工を育てなくては、という気持ちはあります。

ただ、僕は大工だけじゃなくて、職人全体のなり手不足を食い止めたいなという思いもあります。左官、瓦、板金、建具、畳……抜けている職人さんがいたら、すみません! みなさんが携われる家づくりをすることが目標の1つです。

25年前、僕が大工に弟子入りした頃は、大工は『小学生のなりたい職業No.1』でした。実際に僕も弟子の頃に『かっこいい人たちだな』と感じたわけで、本来それだけの魅力があるのだと思います。

昔のように技術を隠して『見て盗め』と言うつもりはないですし、最近はYouTubeで木の加工法などが細かいところまで紹介されていますから、大工は、僕が志したころよりはずっと、若い人にとって就きやすい仕事になっているのではないでしょうか。女性の大工が増えるのも、僕は大歓迎です。

たくさんの人に興味や憧れを持ってもらえるように、僕がかっこいい大工の背中を見せられるように頑張らなくてはいけません。大工はかっこいいんだという誇りを手放すことなく!」

田中大工店 田中龍一さん(つくり手リスト)

取材・執筆・インタビュー写真:小林佑実

密集市街地に「市中の山居」を建てる

建設地は、神奈川県の中央を南北に流れる相模川東側の相模台地に位置し、西側には丹沢山系を間近に眺めることができる。奈良時代には相模地方の中心地として国分寺・国分尼寺が建てられ、明治以降は絹産業運搬の交通の要所として鉄道が引かれ、現在は首都圏の近郊住宅街として宅地化が進んでいる。

一般的に自然素材を活かした開放的な家は、敷地に余裕がある郊外宅地や田園風景が広がる地域に似合っていると考えられがちである。確かに、四方を建物で囲まれている今回敷地の様に、準防火地域に指定されている密集市街地での計画には、法令上も工事の施工面でも制約が多い。しかし、だからこそ街中の雑踏を忘れ、四季の変化を身近に感じながらの暮らしに人は魅かれるのであろう。

目指したのは、茶室の露地空間のようなひっそりとした小庭を備えた「市中の山居」である。旗状露地を歩きながら季節を感じ、建物内に入れば喧噪とは別世界の静寂な室内に身を置くことができる家。和瓦葺き屋根・化粧野地現し・漆喰塗り真壁・焼杉羽目板張りの建物を、黒塀の庭が囲む計画となった。近年の土壁や無垢板の防火性能は研究成果により、このような密集地でも実現可能となっている。

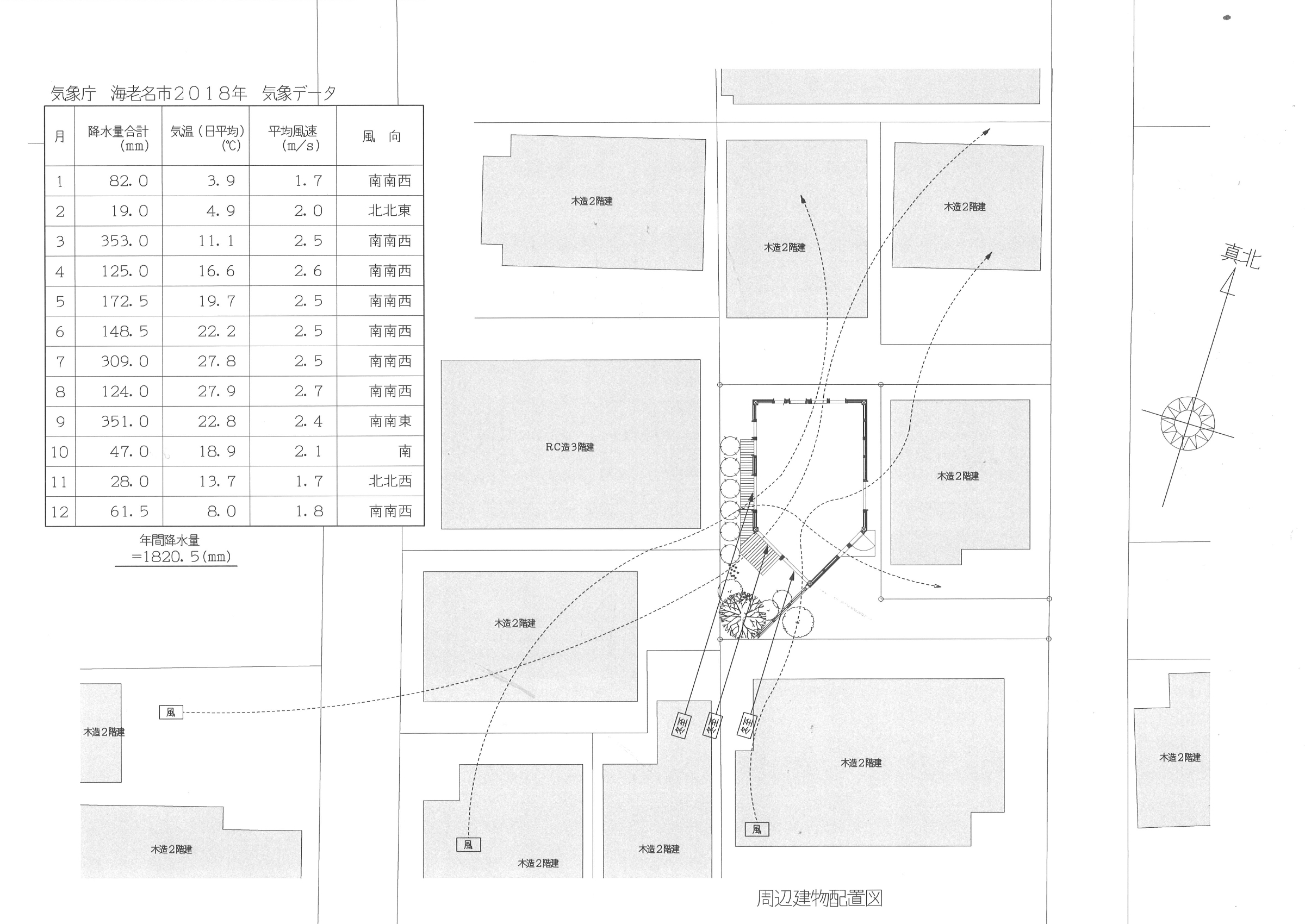

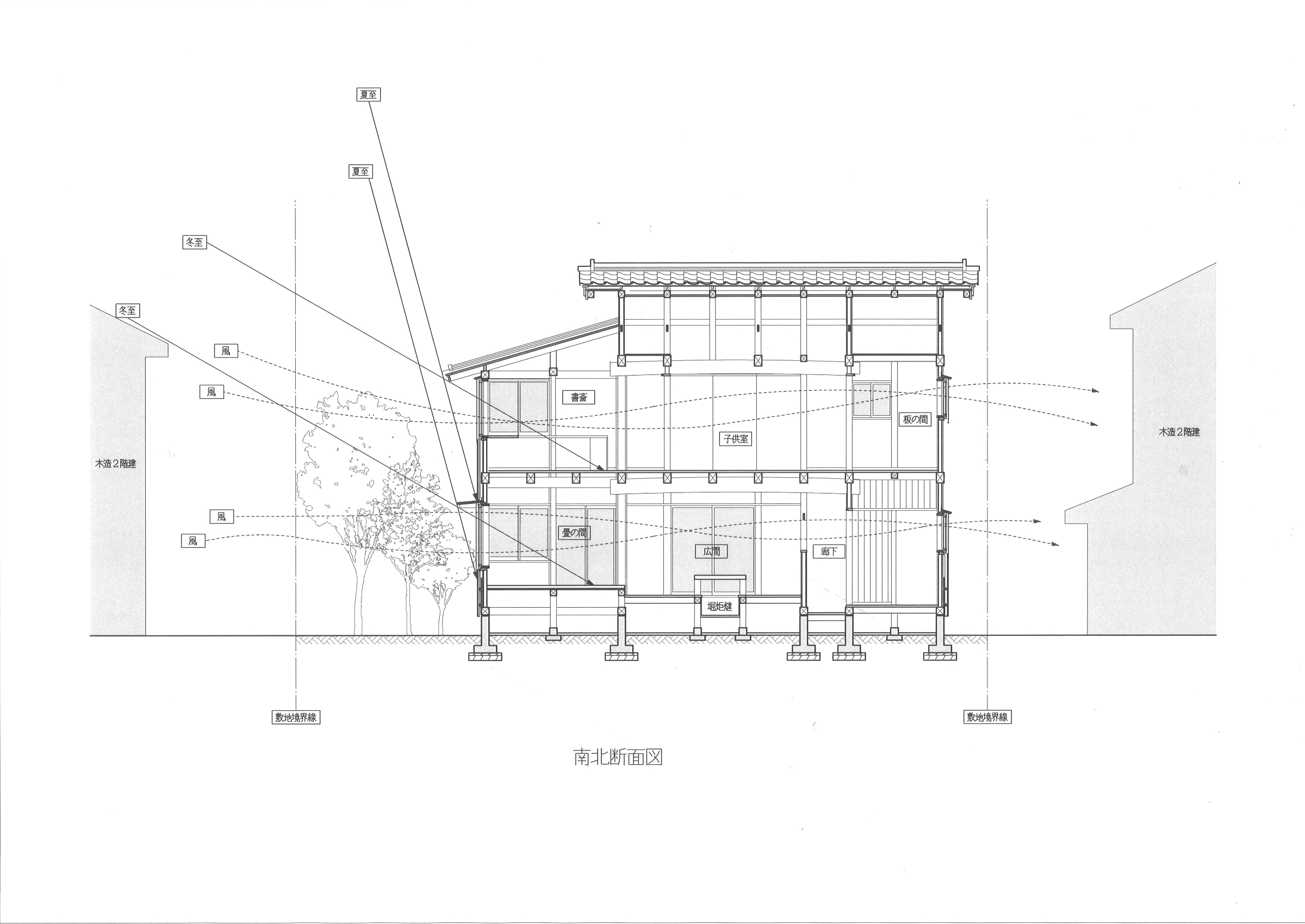

気候風土に応じた計画は綿密な調査から始まる

気候風土に適応した住宅とは、計画地に特有の気象条件や周囲の環境に合わせて計画された建物を指す。一年を通じての風向き、太陽高度、気温と湿度の変化を蓄積された情報から読み取り、敷地の状況に応じ、無理のない生活を続けられるように条件を探り出すことから設計を始めた。

年間を通じ南からの風が吹く比較的温暖な地域であるが、周囲に建物が立ち並んでいる為、南北隣地の空地からの夏の通風と冬の直射光導入を考えた。幸い狙い通りの効果があり、密集地内にも関わらず風通しも良く、冬の日中は日当たりで気持ちよく開放的な生活が続けられている。

【左】建物位置と周囲の関係配置図 通風と採光の効率を上げるために建物形態と窓の位置を慎重に決める

【右】太陽高度や風の流れを示した断面図 敷地が狭い場合、深い軒の出が難しい場合、簾や葦簀を活用して日射遮蔽を行う

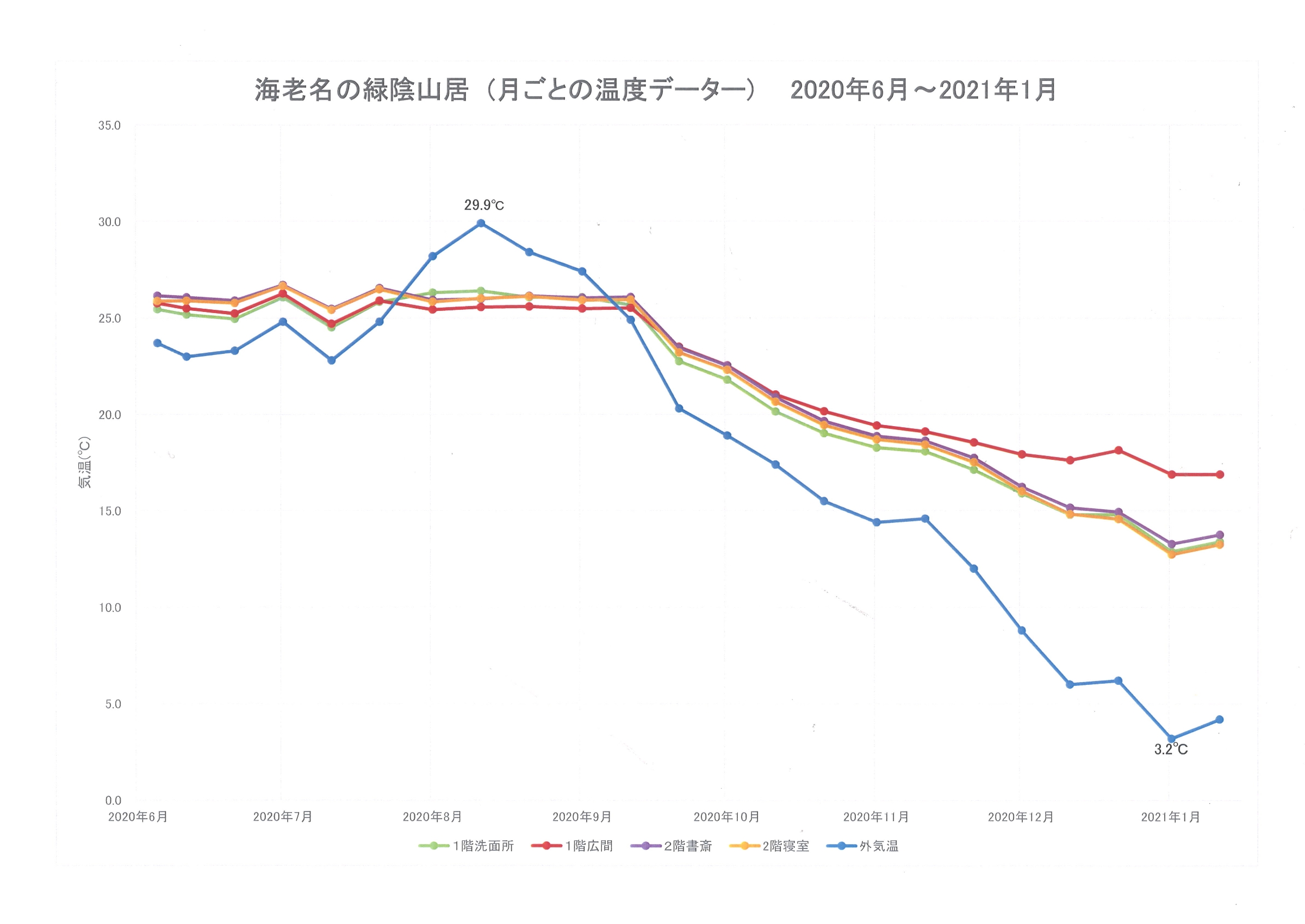

室内環境を示す温度変化グラフ

外気温と室内温度と差、各部屋ごとの温度差などを見ることは、ほどほどに快適でエネルギーを無駄に使い過ぎない生活に繋がる

【左】年間を通じて1階2階の計4ケ所に設置した記録計は、比較的小規模なこの家ではどこの部屋も同じ室温で維持されていることを示している。

【右】冬の晴れた日は日中室温があがるので、エアコンは朝と夜の稼働で済んでいることがわかる。

約31坪の2階建て住宅です。

吹抜けがリビングを明るく照らします。

神奈川県海老名市。富士山が遠く見える田畑の先に、地元で「いちご島」と呼ばれている地域がある。その一角に目を引く焼き杉の家が建っていた。自然素材でつくられたその家は、庭先の植栽に彩られていることも相まって、むしろこの家こそが地域の自然環境に馴染んでいるように感じられた。ここが今回ご紹介するつくり手、袋田琢巳さんの自宅と作業場だ。

袋田 琢巳さん(ふくろだたくみ・45歳)プロフィール

昭和52年(1977年)大阪生まれ。平塚西工業技術高校を卒業後、父親の営む袋田工務店に入社。2007年、フラワーデザイナーの奥さん(佐千代さん)と共に神奈川県海老名市に「FUKURODA工舎」を開業。今年からお弟子さんの中澤さんが加った。自然素材にこだわり、日本の風土に合った住まいづくりを心がけている。高三の息子さん、中二の娘さんと4人で暮らしている。

木の家ネット会員の丹羽明人さん(丹羽明人アトリエ)の設計で、袋田さん自身が大工として建てたという、ご自宅にてお話を伺った。

海老名では珍しい焼き杉の外壁

柵にはひっそりと「FUKURODA工舎」の看板が

⎯⎯⎯ まずプロフィールを拝見して気になったのですが、自動車科を出られているんですね。

「小学生の頃から家業の工務店の仕事を手伝っていました。丸太の足場を組んだり、ほぞ穴を掘ったり、断熱材を入れたりしてました。中学生の頃には建前の手伝いなどもしていました。その頃から大工の凄さを幼いながらも身をもって感じていたので、祖父や父親みたいな凄い棟梁にはなれないと思い、高校は当時興味のあった自動車科へ行きました」

⎯⎯⎯ そこから大工の道に進んだといいますか、戻ったといいますか、経緯を教えてください。

「当時、バックパッカーに憧れていて海外へ行くのが夢でした。カナダとアメリカを旅行して、最初は壮大な景色やスケールの大きさに感動していたのですが、旅を続ける中で、日本には人がつくった素晴らしい建物や文化が身近にあることに気づいたんです。それをつくる職人技の凄さにも気づき、日本に帰ったら祖父や父親のような大工になろうと決めました」

⎯⎯⎯ あらためて大工になるためにどこかで修行をされたんですか?

「地元の材木屋さんの紹介で手刻みで住宅を建てる工務店で修行を積みました。そこで刃物の研ぎの大切さを教えて頂きました。『道具が仕事を呼ぶ、いつでも道具は綺麗に切れるように』と教わったことを今でも家づくりに活かしています。先輩大工に毎日の仕事を通して、大工の心構えや大工道具の手入れなど、色々なことを教えてもらいました。また、先輩大工達と《削ろう会》へ参加し、鉋がけの技術を磨いていました」

⎯⎯⎯ そこから国産無垢材を使った木の家づくりに向かわれたと。

「そうですね。興味を持ったきっかけはいろいろありますが、中学の頃、山口県岩国市にある母の実家の上棟を手伝いに行きました。そのことが大きな影響を与えているかもしれません。大工をしていた祖父は山で木を育てていて、母も子供の頃に一緒に植樹をしたそうです。また、棟梁を務めたのは祖父の弟なのですが《柱や梁を山で自ら伐採して近所の製材所へ運んだ話》《母屋を一度仮組みしてから上棟した話》《土壁の話》などを教えてもらいました。神奈川では身近にない家づくり特に記憶に残っているのかもしれません」

⎯⎯⎯ この素敵なご自宅は、木の家ネット会員でもある丹羽さんとの協働で出来上がったと伺いました。

「前々から丹羽明人アトリエの家づくり(植樹体験・伐採・薪割り・土壁塗り・グリーンウッドワーク・住まい手との関係など)に感銘を受けていまいた。そして木の家ネットに入会して初めて参加した総会で、偶然相部屋だったのが丹羽さんだったんです。その時にいろんな話を聞かせてもらい『自分の家を建てるなら丹羽さんにお願いして、自分の手で建ててみたい』という夢ができました」

⎯⎯⎯ そしてその夢が実現し、この住まいがあるんですね。詳しく聞かせてください。

「《いちご島の家》といって、木組み・土壁のコンパクトな家です。築3年になりますが、とても居心地が良くとても満足しています。初めて手がける真壁・土壁の家でしたが、木の家ネットの先輩方など(TSウッドハウス共同組合の和田さん・有限会社アマノ・愛知の大工さんなどなど)に色々と指導していただきながら建てました。自分にとってはチャレンジでしたが、先輩方に助けてもらったおかげで夢を実現することができました。また、建主の気持ちを知ることにも繋がり、とてもいい経験になりました」

⎯⎯⎯ 丹羽さんとはどんなやりとりされたのですか?

「家づくりが始まる前に、いろんな経験をさせてもらいました。山に連れて行ってもらったり、植樹や伐採をさせてもらったり、土壁の左官を体験させてもらったり。学びの機会が多くあり、とても楽しいひとときでした。単に『家をつくる』んじゃなく『住まいをつくる』感覚ですかね。そういうのってとてもいいなぁと思います」

左官体験の様子

「また、大工工務店としても勉強になることばかりでした。僕は営業が苦手なのですが、丹羽さんとの打ち合わせを通して、建主とのコミュニケーションや距離感の取り方、安心感の与え方、プレゼンの方法など、沢山のことを教えていただきました。神奈川でも同じような《思い出になる家づくり》ができる大工工務店を目指そうと思うようになりました」

⎯⎯⎯ 佐千代さんにもお話を伺いたいです。以前からこういった木の家に住みたいと思われていたんですか?

佐千代さん「丹羽さんの建てている家の見学会で、初めて新築の木組み・土壁の家を間近で見て、想像していた《昔ながらの木の家》と全く違って『伝統的な工法や素材を使いながら、こんなにモダンで暮らしやすい家づくりができるんだ』と一目惚れしました」

袋田さん「それでもう、ぜひお願いしようということになりました」

普段は花屋さんで働く佐千代さんは、FUKURODA工舎のもうひとつの顔。庭木の植栽なども手がける。

佐千代さん「自分達の家をつくり上げていく過程で、土壁の良さや素材のこと、使われる木がどこから来るのかなど、学びながら進められたのですごく楽しかったです。また、様々な職人さんや林業家の方などにお会いして、どんな想いを胸に家づくりに取り組んでいるか、直接聞けたのでとてもいい経験になりました」

⎯⎯⎯ そういえば、袋田さんも昨年伐採見学ツアーを開催されていましたね。

「丹羽明人アトリエと有限会社アマノの伐採見学に参加したのがきっかけで、ぜひ神奈川でも開催したいと思っていました。Twitterで知り合った自伐林業家の杉山さん、神奈川の木の家ネットメンバーに声を掛けて開催に至りました」

「当日、滋賀の宮内寿和さん(宮内建築)にもご協力いただいて、僕ら若手に山のこと、木のこと、大工のことなど、沢山教えていただきました。中でも『木が倒された瞬間、植物としての命を終え、職人の手によって第二の命が与えられる』という言葉を聞いて、木の命を頂いて仕事をすることの責任を感じました。建主にも同じ気持ちを持って欲しいので、この活動は続けていきたいです」

2021年に開催した伐採見学ツアーの様子 写真提供:袋田さん

袋田さんの自宅「いちご島の家」 2019年|神奈川県海老名市

暖かい照明と外壁のコントラストが美しい

薪ストーブのあるリビング

家具やキッチンも造作だ。タオルかけは丸いと滑り落ちるのでこの形がベスト。なるほど。

左:使い勝手を考えた細やかな手仕事

右:ペアガラスと障子を組み合わせた断熱性に優れる窓

丹羽さんの影響ではじめたというグリーンウッドワーク(身近な森で伐った生木を、手道具で削って小物や家具をつくる木工)

⎯⎯⎯ 大工としての想いや、こだわりなどを教えてください。

「同じ大工工務店でも、自分で設計から施工までしてしまうタイプの工務店もあれば、設計士さんと組んで施工を担当する工務店もあります。僕は後者で、特に施工だけに特化した工務店を目指しています」

「祖父も父も大工だったので、《あるべき大工の姿》のイメージが自分の中にあります。それは『大工は地元に根付いて頼られる存在であり続けないとならない』ということ。家を建てるだけではなく、メンテナンスやちょっとした困りごとにもすぐに対応できる《地域の何でも屋》のような大工が理想なんです」

⎯⎯⎯ 家づくり以外で地元で活動されていることはありますか?

「東京日建工科専門学校の非常勤講師をしてます。大工の世界で育てていただき今があるので、大工の世界への恩返しがしたいと思っています」

「それから、息子が中学時代に通っていたサッカークラブのスポンサーになりました」

⎯⎯⎯ サッカークラブのスポンサー!?

「地元の子供達を応援したいという気持ちからスポンサーになりました。息子がお世話になったチームでもあります。監督から『中学で色々と進路に悩む子供達に、サッカーチームだけどサッカー以外のことを経験させてあげたい。その一つとして木工を子供達に教えてもらえないか?』とオファーがあり快諾しました」

スポンサーになったサッカークラブのユニフォーム

「このチームのサッカーを通じた教育が素晴らしいんです。関東大会に出るくらいの強豪チームなんですが、『みんながプロになれるわけではないけど、それ以外にもステージは用意されている。社会に出るためのことも学んで欲しいんです』という話を聞いて共感しました」

「スタメンもキャプテンも、子供たちだけで決めるんです。技術が高くなくても交渉力や人柄によって活躍の場を得ることができます。一方、サッカーが上手いだけでは試合に出られないこともあります。それって社会そのものだなと思うんです。一番を目指すだけが答えじゃないんですよね。僕自身も、海老名でのステージや、木の家ネットでのステージなど、自分ができることは何だろうと考えて行動するように心掛けています」

⎯⎯⎯ 袋田さんご自身、また地元・海老名へのビジョンなどを教えてください。

「自分が先輩達から受け継いだ知識や技術を次の世代へ引き継ぐ責任があると感じています。この春から中澤君(18歳)が入社しました。まずは大工仕事の楽しさを教えられたらいいなと思っています」

見守る袋田さんと、ひとつずつ作業を覚えていく中澤さん。

「袋田さんとは以前から知り合いだったんです。ずっと大工をやりたかったので、楽しんで仕事を覚えていきたいです」(中澤さん)

左:まずは自分の道具入れをつくることから

右:袋田さんが先輩大工から教わったことが引き継がれてゆく

「次に地元のことですが、育ててもらったこの場所に恩返しがしたいですね。薪ストーブの会・焚き火の会などを主催し、主に商工会議所のメンバーたちと、ざっくばらんに海老名のまちづくりについて語り合っています。その中で大工として海老名に貢献できることを探しています。自分の家づくりの経験や暮らしてみた体験を活かして、地元でも木組・土壁の家を広めていきたいです」

海老名の今とこれからを考える「焚き火会」 写真提供:袋田さん

自分の置かれた環境や立場、関係性を受け止め、そのステージの上でどうすれば最大限の力を発揮できるのかを問い続ける袋田さん。

家づくりにおいても《ステージ》という考え方が重要だと感じた。今日の私たちが置かれた地球環境や、地域ごとの気候風土・風習・そこにある材料、また住まい手の想いや生活様式など、ステージ上には様々なピースが並んでいる。一度として同じ組み合わせは生まれない。その一つひとつをよく見て、よく聞いて、よく考え、そしてつくり上げていくことが《本当に過ごしやすい住まいづくり》への第一歩なのではないだろうか。

FUKURODA工舎 袋田 琢巳(つくり手リスト)

取材・執筆・写真:岡野康史 (OKAY DESIGNING)

「伝統を守りたいとか自然にやさしくとか色々ありますが、結局建築が大好きなんです。それが最大の糧でこの仕事に取り組んでいます。仕事というよりライフワークといった方がしっくりくるかもしれません」

そう話すのは、神奈川県鎌倉市北鎌倉に設計事務所を構える日影良孝さん。「家を住み継ぐ」「住み継げる家をつくる」というテーマを胸に今日も手描きで図面に向かっている。

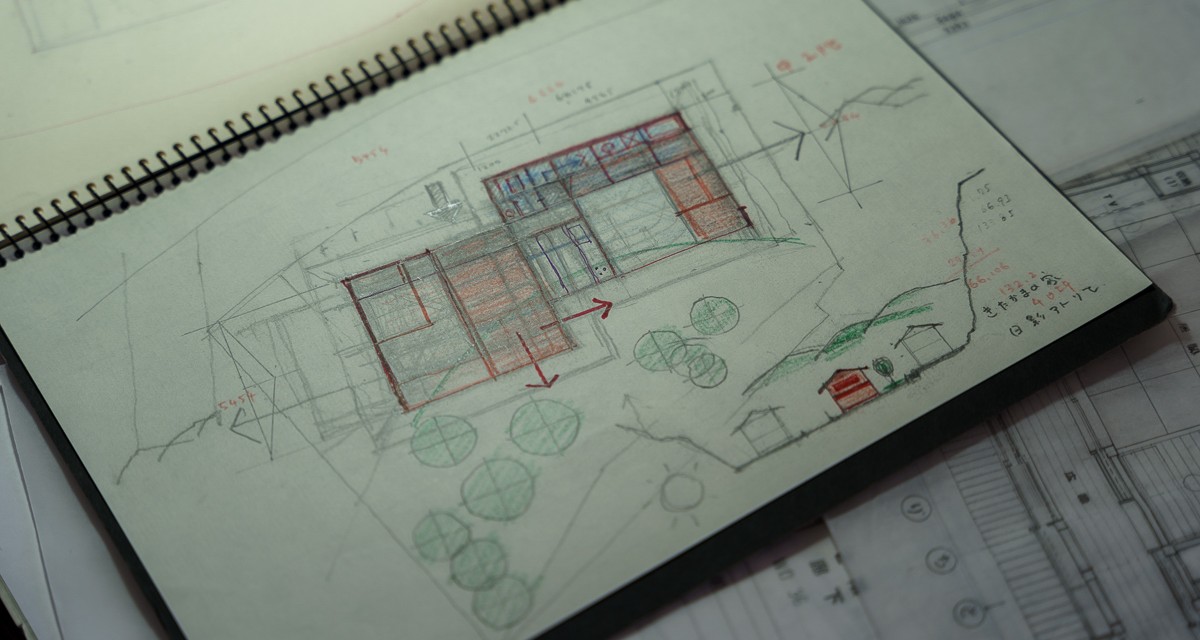

左:事務所の壁一面に貼られた模型が目を引く/右:手描きの図面

日影良孝(ひかげよしたか・59歳)さん プロフィール

昭和37年(1962年)岩手県九戸郡軽米町生まれ。日影良孝建築アトリエ 一級建築士事務所 代表。高校卒業後、東京で建築の専門学校に入学。24歳まで設計事務所に勤務。25歳で友人3人と設計事務所を設立。いきなり民家の移築再生をすることになり、現在の仕事の礎となる。以後、木造住宅の新築・古民家の移築・再生や、公共施設など多岐にわたる作品を32年間で100棟以上手掛けている。

⎯⎯⎯ 生い立ちと建築の道に進んだ経緯を聞かせてください

「生まれ育った岩手県の軽米町という町は、県内最北端で青森との県境にあります。本当に何もないところで、茅葺き屋根に囲炉裏がある家と、自然豊かな山々が原風景として心の中に残っています」

軽米町のとある風景。25年前くらいの写真

「建築を志したきっかけは父が宮大工だったからです。小学生の頃から大工か設計士かの2つの道しか考えていませんでした」

「何もない茅葺屋根が点在する田舎から、いきなり東京に来たので、まず東京という街自体がショッキングでした。そして自分自身にも予備知識も何もない、空っぽな状態で専門学校で学び始めたので、まっさらなスポンジのようにとにかく吸収できたのが良かったのだと思っています」

⎯⎯⎯ 設計か大工かで設計を選ばれた理由は?

「父の影響です。小さい頃から絵を描くのが好きでしたし、若い頃は父の仕事に興味がありませんでした。なので設計を選んだのですが、専門学校を卒業して設計事務所に入り、大工職人の仕事に触れると徐々に父の仕事の凄さに気づき始め、尊敬するようになりました」

「宮大工に限った話ではありませんが、巨大な木に墨付けして刻んでいく《木に負けない力》を持った大工という仕事は本当にすごいなと思います。もっと若い時に父の仕事を理解していたら、大工の道に進んでいたかも知れません」

父が造ったお寺 宮大工の父と大工の弟

鎌倉の大屋根 | 1989年 | 神奈川県 写真:西川公朗さん

⎯⎯⎯ ターニングポイントや思い出に残っている仕事について聞かせてください

「ターニングポイントと言える仕事は2つあります。1つ目は独立して最初の仕事《鎌倉の大屋根》です。2つ目は東日本大震災の直後に宮城県での仕事《手のひらに太陽の家》です」

⎯⎯⎯ まずは鎌倉の大屋根について教えてください

「独立後すぐの1989年。石川県加賀市から鎌倉へ民家を移築して再生する仕事をすることになりました。幼い頃の原風景・当たり前の景色が活かされることになり、建築で学んできたことと、自分の生い立ちとが繋がった瞬間でした。木造の民家も、移築という仕事も、素人みたいなものだったので、自分なりに勉強し父親にも相談を仰ぎ完成に漕ぎ着けました。それが処女作《鎌倉の大屋根》です」

写真:西川公朗さん

「日本の民家は地域によってつくりが違うのが特徴で、それぞれの気候や風土によってその土地土地で育まれてきた住まいの知恵の集大成ですよね。その違いが顕著に表れているのが屋根だと思います。屋根と周囲の環境が調和して作り上げられる風景こそが、日本の風土の素晴らしさだと考えています」

「ですので、加賀にあった茅葺農家を風土の違う鎌倉にそのまま持って来ることは、自分にとってあり得ないことだったんです。鎌倉の風土に似合う屋根の形とはどういうものか、ものすごく考えて出した答えが、移築した部分と新築の部分を一枚の大屋根で包むというものでした。ここが僕の設計人生の出発点です」

2008年 | 所沢の明治期の土蔵を鎌倉の大屋根の書庫として移築。施工は木の家ネット会員でもある風基建設(渡邊 隆さん)が担当している。写真:西川公朗さん

翌1990年、有志で《住み継ぎネットワーク》を発足。今では当たり前に使われている“住み継ぐ”という言葉を産み出したという

「高度経済成長期からバブル期にかけて、日本の民家はどんどん壊されていきました。その一方で『住みたい』という人も居ました。その想いを持った人と民家とを繋げる仕組みがなかったので《住み継ぎネットワーク》をつくったんです。結局、思い描いた形の活動は実現しなかったんですが、“住み継ぐ”という概念ができました。僕は建築ですが、家だけに限らず衣食住に関わるそれぞれの立場の人が、この概念を胸にそれぞれ活動していくことになりました」

手のひらに太陽の家 | 2012年 | 宮城県

⎯⎯⎯ 2つめのターニングポイント《手のひらに太陽の家》について教えてください

「2011年3月11日。東北の出身なので、あの日TVで見た光景はとてつもなくショックでした。すぐに宮城県の林業家である大場隆博さんから電話があり、木造の仮設住宅を造りたいという相談がありました。公共の仮設住宅では、どうしてもプレハブばかりになってしまいます。仮設とは言え、木造の方が快適ですよね。そこでNPO法人《日本の森バイオマスネットワーク》の一員として、木造の仮設住宅をつくるための活動を始めました」

「バイオマスネットワークの人たちと、様々な方面に働きかけたのですがなかなか実現しませんでした。でも何とか力になれることをしなくてはと思い、被災した子どもたちが住まう恒久的に残る大きな家を造る提案に切り替えました。幸い、アウトドア総合メーカーのモンベルさんをはじめ、様々な方からご支援をいただき、みんなで力をあわせ2011年末に着工、2012年7月末に完成することができました。それが大きな転機となった《手のひらに太陽の家》です」

現在は一般向けの宿泊・レンタルスペースとして地域のコミュニティの交流の場として活用されている。「学校の廊下のように走り回ってもらいたい」(日影さん)

「福島からやって来た子どもたちが、初めて訪れるこの施設で、しばらく住まうことになります。取ってつけたような安っぽい家ではなく、ちゃんとした木の家に住んでもらうことで、子どもたちに自信を持ってもらいたかったんです。ここで暮らした数ヶ月の記憶を、より良い思い出として心に残してもらいたいという想いを込めて設計しました」

「本当に人生が変わる出来事でした。人の価値観って、何を見ても誰と出会っても、無闇やたらに変わるものではありませんよね。でも建物が紙切れのように流されて、何もなくなってしまった被災地に立った時、建築ってこんなにもか弱いものなのかと、突き落とされたような思いでした。建築をやめようとも考えましたが、歯を食いしばって《手のひらに太陽の家》をみんなで完成させました。子どもたちが楽しんで住んでもらえているのを見ると『やってよかったな』とこっちが報われたような気がします」

施工は木の家ネット会員 大場 江美さん(サスティナライフ)が担当している。また、手のひらに太陽の家の詳細は過去のインタビュー記事がありますので、あわせてご覧ください。

北鎌倉の家 | 2009年 | 神奈川県

日影さんの手にかかった住宅の移築では、家族の思い出が詰まった部屋や建具を中心に、新しい部分を配していく。以前からそこにあり、昔から住んでいたかのように、あくまで自然に何事もなかったかのようにつくり上げられていくのが特徴。

事務所近くの《北鎌倉の家》を案内していただいた。木の家ネット会員の田中龍一さん(大工)・江原久紀さん(左官)・新井正さん(建具)との協働でつくり上げた家だ。

移築された座敷は原型通りに復元されている

「八王子にあったお施主さん(以後Kさん)の家を北鎌倉に移築しました。原型復元された2つの座敷を核として今までの時間の記憶を住み継いぐ家になっています。新しい部分はこの座敷を中心として、大人しく静かで心地よい空間づくりを目指しました。外観はできるだけ町並みに対して小さく見せたかったので手前を平屋にしています。また、以前の家の建具や、Kさんが作られた建具や家具を積極的に利用しています」

「今日はいきなり押しかけたのに、快よく向かい入れてくれ、しかもいつも大切に美しく住んでくれてとても嬉しいです」

Kさんの雰囲気にぴったりな柔らかい日差しが差し込む

欄間やキッチンの扉など、Kさんのデザインした建具。空間と見事に調和している。

左:Kさんが古道具屋で見つけてきた趣ある網代の扉/右:丁寧な暮らしが伺えるキッチン

左:建築家 村野藤吾の自邸の障子をそのまま模した/右:お風呂の扉は以前の家のもの

取材に際して、これまでのご自身の活動を振り返る年表と資料を用意していただいた。年代を追って、過去の仕事とフィロソフィーをご紹介。

萩の家と島の家 | 1993年 | 新潟県高柳町荻ノ島集落

現代では貴重な茅葺きの民家の環状集落の中に、新築2棟の茅葺きの民家を設計した。昔からそこに建っていたかのように、いかに風景に調和させるか、風景に埋没させるかが大きなテーマだった。それから30年近くが経過した現在では、この時、新築でつくった2棟を中心として町並みが残っており、まるで江戸時代からずっとあったかのような、地域の象徴的な集落となっている。萩の家と島の家はそれぞれ貸別荘として利用可能だ。

昭和の洋館 | 1995年 | 埼玉県与野市

マンション建築のために取り壊しが決まっていた昭和6年建築の和洋折衷の住宅。「ドア一枚でも残せたら」との要望から発展し移築再生の設計を手がけた。移築先が狭いため、そのままの移築はできない。造作や建具などの古い部材にあわせて新たな間取りを考え、新しい空間に調和するように古い部材を散りばめていった。この手法を“空間的復元”と名づけた。

「家に持っている思い出って人それぞれで、窓であったり床であったり色々ありますが、その思い出を自分なりに読み取って、家の中にある“空間の粒子”をアレンジして組み直すことで、古い意匠と新しい意匠を自然に調和させました」

「つくり手・表現者としての意図や作為をいかに消し去ることができるかが、僕の建築全体を通してのテーマです」

「以前の建主に『前の家と全然変わってないね』と言われて『やった!』と心のなかでガッツポーズをとりました」

実際の図面

再生前/再生後

上大崎の家(Ⅱ期工事)| 2003年 | 東京都品川区

大正13年建築の岡田信一郎設計の洋館を住み継ぐ。新築の鉄筋コンクリートの中に洋館の造作をそっくりそのまま入れ込んだ。鉄筋に木摺りを貼りその上に土壁を塗っているので、鉄筋コンクリートとは思えない快適性を備えている。既存の木造を細かく実測し、それにあわせて鉄筋コンクリートの躯体をミリ単位で決めるという気の遠くなる作業をやり遂げた。

◎施工: 風基建設(渡邊 隆さん)

宋春庵 | 2002年 | 神奈川県鎌倉市

片瀬江ノ島に残っていた島津藩ゆかりの90坪の書院造りの家を、転居先の小さな庭先に4坪の茶室として移築。これが日影さんの得意とする《空間の圧縮》だ。

「何事もなかったかのように再編・再構築することをいつも考えています」

◎左官: 江原久紀さん(江原官塑) ◎建具: 新井正さん(杢正)

板倉の家 | 1998年 | 東京都

「金物を一切使わず、全てを木だけで伝統構法で建てて欲しい」との要望を受け、板倉と貫を併用した構造で設計した。法隆寺 網封蔵(こうふうぞう)のつくりに着想を得て、左右対称とした。

「要望には応えられたんですが、完成して反省している部分があります。中に入った時に木の洞窟の中にいるような気がしたんです。すごく閉鎖的で木の力が充満しすぎていて疲れを感じ、これは自分の目指す家じゃないなと思いました。つくり手側の伝統や木に対する思い入れが滲み出すぎたことが原因で、木を沢山使いながらも、いかにその存在感を消していくかが、この時からのテーマになりました」

写真:平井広行さん

ひののあん | 1998年 | 東京都

板倉の家と同じ年、板倉の家での経験を踏まえ、木をふんだんに使いながらも軽やかに仕上がった。縁側の天井から流れる深い庇が気持ちいい。

「木と漆喰と紙だけでできたような何気ない家にしたかった」

中佐久間の家 | 2003年 | 千葉県

房総の海を遠くに望む山の上に佇むこの家は、かつて棚田だった地形の特徴を活かし、一階には作業場と小さな和室、二階には風景を一望できる大広間・寝室・水廻りを配した。抑制された規則正しい架構の連続が木の表情を和らげ、視線を風景へと向かわせる。伸びやかで清らかな空間を目指した。

◎施工: 村上幸成さん(村上建築工房)

チャイハウス | 2001年 | 東京都

親しい友人から「可愛くて気持ちいい、愛犬チャイのような家にして欲しい」と依頼を受け、初めてモダンで白い家を設計した。可愛らしさと日本の伝統的なものを同居できないかと考え、大壁に覆われ木組みが見えない住宅であっても、きっちりとスケルトン自体を美しく設計している。

「骨格が美しければ、壁に包まれたとしても、美しいプロポーションになるんですよね。構造は隠しても美しく、見せても美しくあるべきだと思っています」

細山町の家 | 2008年 | 神奈川県

チャイハウスの考え継続した住宅で、日影さん一番のお気に入り。

山泰荘 | 2016年| 神奈川県

外壁は下半分が杉板張り。上半分は相模湾からの風雨から家を守るため、土佐漆喰の鎧仕上げとした。自然素材と職人の手仕事があってこそ生まれた力強い家だ。

◎施工: 直井徹男さん(エコロジーライフ花 直井建築工房) ◎左官: 江原久紀さん(江原官塑) ◎建具: 新井正さん(杢正)

子ども達に作ってもらった1/50の模型

左:子どもたちが茶室を実測している/右:子どもたちに手描きの図面を学んでもらう

日影さんが参加する一般社団法人 木和堂 の主催で、2020年からスタートした子どもたちに身体で建築を学んでもらう取り組みだ。鎌倉ならではの自然・歴史・文化に触れ、それを支えるプロの仕事を知り、最後には《小さな木のおうち》を実際に建てるというもの。小学生から高校生までたくさんの子どもたちが参加している。建具づくりでは木の家ネット会員の新井正さんが携わっている。

北鎌倉にある「宝庵」の茶室「夢窓庵」を訪れ、子どもたちが実測。1/50の模型作りを経て、本当に茶室をつくっていっています。詳しくは日影さんのブログをご覧ください。

「人に教えるということは自分の学びにもなるし、やっててとても楽しいですね」

⎯⎯⎯ 様々な事例を見せていただきありがとうございます。日影さんにとって理想の家とはどんな家ですか?

「木の家を一言で言っても、若い夫婦の住まう木の家と、僕ぐらいの年代が住まう木の家は違いますし、若くてやんちゃな家族もいれば、若くてもひっそりと暮らしたい家族もいます。また穏やかに暮らしたい家族もいれば、活発に畑仕事をしている家族もいます。設計者はそれぞれの家族を見つめて、木を選ぶだけでなく、その組み方や見せ方も決める必要があります。完成して訪ねた時に、向かい入れてくれた家族の佇まいと、家自体の佇まいがシンクロしているのが、理想の家の条件のように思います」

「そんな時に頼りになるのが、信頼の置ける職人さん達です。惚れ込んだ職人さんには何度もお願いしているので細かなニュアンスまで伝わるようになります。木の家ネットにはそんな仲間が沢山いて、あらためて整理すると僕の仕事の3割くらいは会員の方が関係してくれています」

⎯⎯⎯ 最後に、これからどんな仕事をしていきたいかお聞かせください。

「時間に耐えられる建築をつくっていきたいと思っています。伝統建築を頑張っている人には怒られるかもしれませんが、いくら伝統建築でつくっても残らないものは残らないし、残るものは残るんですよね。その違いは《その家の愛され方》にあると思っています。深く愛されていないと残るものも残りません。法隆寺がおよそ1300年残っているのは、材木や構法がしっかりしているのはもちろんですが、みんなが大事に想い愛しているからだと思うんですよね。そういう建築には、美しさ・気持ち良さ・風景との調和など、いろんな要素が合わさっているんだと考えています。僕もそういう存在になれる建築ができたらいいなと思っています」

「人々に愛され残ってきた、過去の建築のカタチから多くを学び、現代の環境や生活スタイルなどから導き出される、今必要とされるカタチと一緒に“和える”ことで、これからの時代にも人々から愛され“住み継がれる”建築をつくっていきたいです」

日影良孝建築アトリエ 日影良孝(つくり手リスト)

取材・執筆・写真:岡野康史 (OKAY DESIGNING)

※北鎌倉の家以外の事例写真は日影さんよりお借りしました。

厚木の家(2014竣工/設計シティ環境建築設計/施工ヒトトキ)