豊田の石場建て

愛知県豊田市

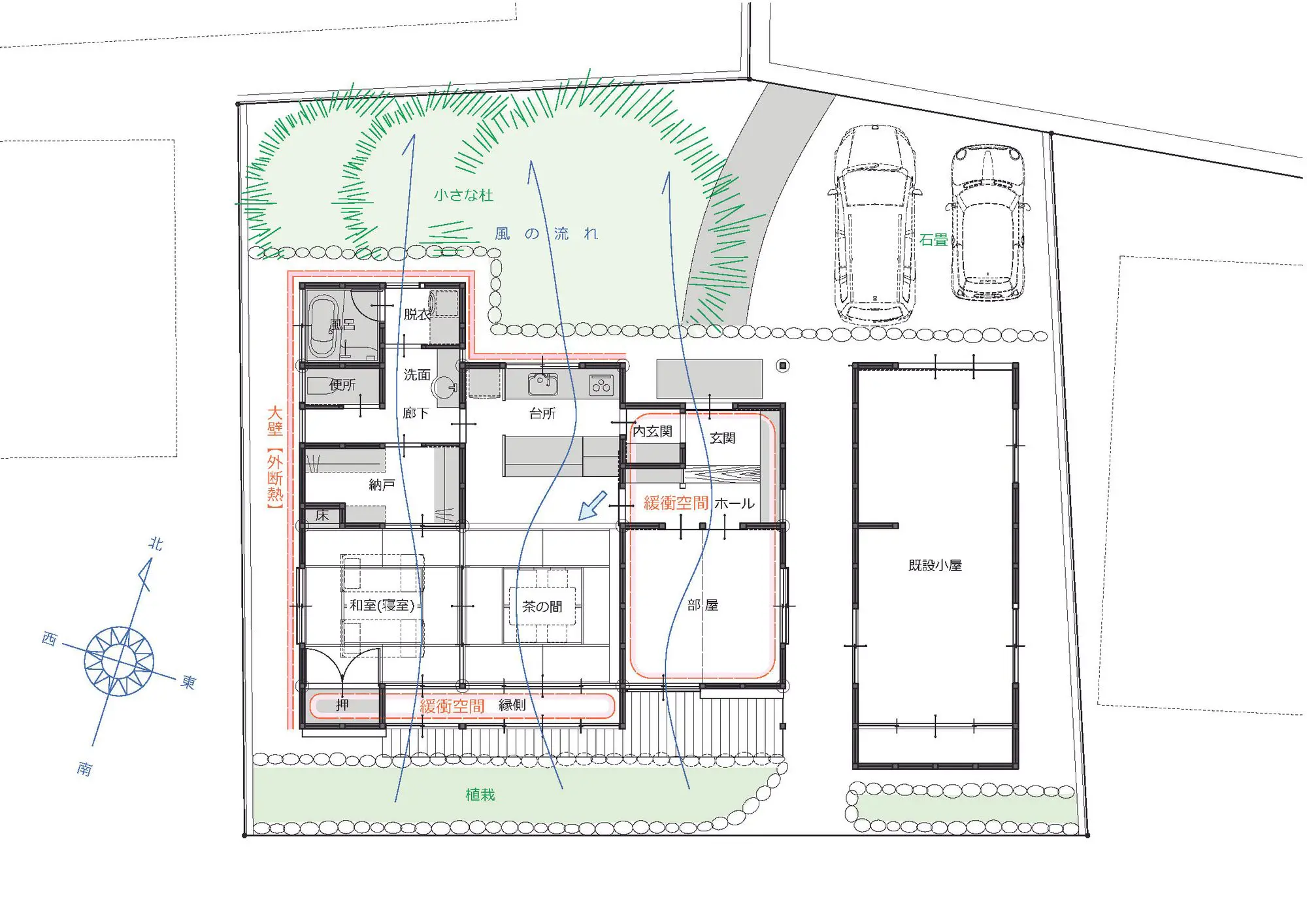

敷地は豊田市内の住宅街。子育て中の若いご夫婦が、ご実家の敷地の一角に27坪の平屋を新築。 周囲は住宅に囲まれ、自然条件の手掛かりは少なく、敷地内の空間も限られている90坪の敷地。

ここ三河地方は、雨が多く比較的温暖な気候で、全国的にも土壁の家作りが最後まで盛んに行われてきた地域です。今でも、荒壁土・中塗り土・藁スサ・小舞竹など土壁の生産体制は、細々と残っています。

建て主の要望は、以下3つです。

① 将来土に還る自然の素材で作る家 ② 極力エアコンや設備には頼らない暮らし ③ 将来住み継がれていかれるような長持ちする家

これらのご要望を実現する為に、この地域で昔から作られてきた「伝統的な民家」を参考に、持続可能な家作りと暮らしを目指しました。

ポイント

POINT

1

真壁構造

外からも内からも、柱や梁が現しになっている構造を「真壁」と呼びます。 真壁構造は、柱や梁が空気や陽に触れる事で、高温多湿の気候風土にも適応すると同時に、味わい深く育っていきます。 真壁は、災害時などでも傷んだ箇所を見つけやすく、修理もしやすいので、家を永く使う事に繋がり、長期的な視点で環境負荷低減に繋がります。

POINT

2

木や土や草や石の自然素材は、生産時や処分時にもエネルギー消費の少ない素材です。 職人の手間はかかりますが、手仕事は直して使い続ける事ができ、長期的な視点で環境負荷低減に繋がります。 また、建て主も一緒に大工仕事や左官仕事に参加して頂く事で、家の構造を理解し、将来にわたり家を維持していく事への自信になります。

POINT

3

南側には、緩衝空間となる縁側と押入。緩衝空間のない西側と北側は、大壁の板張り(外断熱)。 断熱性や気密性を高める為に、小さな工夫を重ねる事で、夏の暑さや冬の寒さを和らげます。 内部の間仕切りは建具を多用する事で、春夏秋は風を通して広く暮らし、冬は小さく暮らす。 設備や建材に頼る前に、まずは家の様式や住まい方を工夫する事は、快適な暮らしの実現と日々の環境負荷低減に繋がります。

建物の概要

愛知県豊田市

5地域

2022年1月(外構 2023年4月)

平屋建て

89.44㎡

【柱・梁】三河産 杉・桧 【壁】豊田産壁土

【種類】基礎石 【柱脚】石場建て

【屋根】三州いぶし瓦葺き 【壁】杉下見板張り・半田仕上 【主な窓】地場製作木製建具

【床】桧板張り・藁畳敷き 【壁】土中塗り仕舞・杉板張り 【天井】杉野地板現し

【床】フォレストボード40mm 【壁】フォレストボード15mm(大壁部) 【天井】フォレストボード40mm

1.54W/㎡K

0.95

1項一号イ、ハ(1)(ⅰ)及び(2)(ⅰ)(ⅱ)(ⅲ)

実際に使用したエネルギーは、設計時のエネルギーの約半分となり、外皮性能は劣っていても、その他の工夫次第でエネルギーを抑えている事がわかりました。 特に効果的だった要因は、建具で間仕切り出来る部屋構成とすることで、冷暖房時に小さな空間で暮らす事が出来たからではないかと思います。 また、屋根上に太陽熱温水器を設置し給湯器に接続する事で、給湯エネルギー削減に寄与したと思います。 測定時は、夫婦と小さなお子様が一人という家族構成でしたが、今後お子様が増えて大きくなられた時まで、エネルギーの推移を観察していきたいです。

テーマと要素

1

様式・形態・空間構成

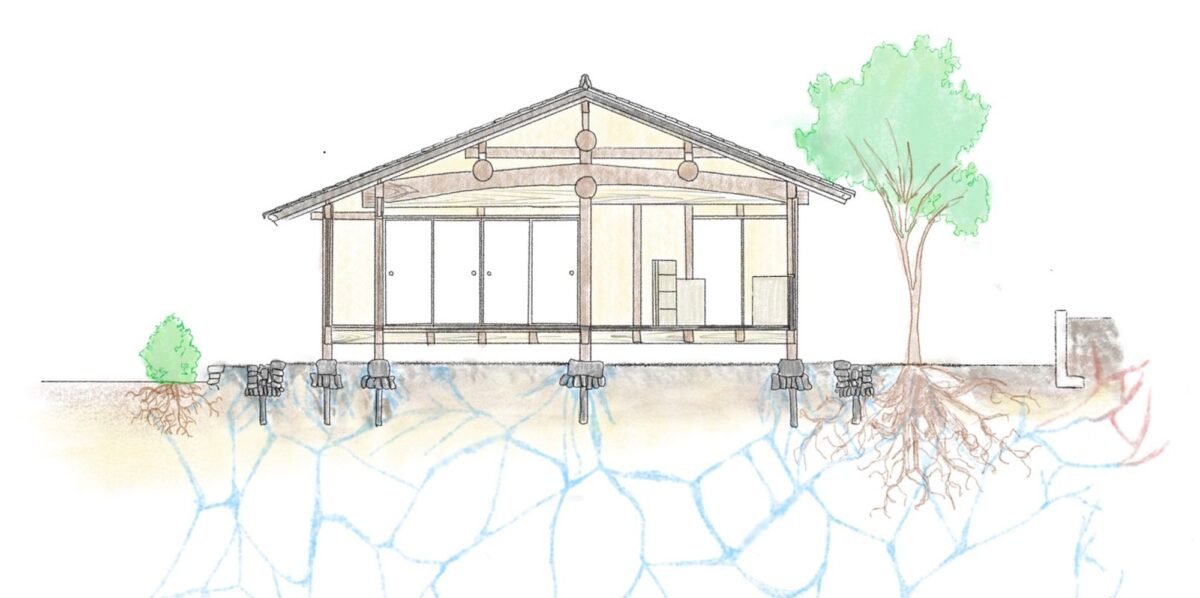

深い軒庇で雨から家を守り、縁の下の風通しが良い石場建てとする事でシロアリから家を守り、日本の気候風土で永く持つ家作りです。

2

構工法

過半以上の外壁と内壁を、木組み現しの真壁構造とし、将来にわたり維持しやすい家を目指しました。 木や土や草など調湿性能を持った自然の素材を使い、ビニールに頼らず高温多湿に適応した家作りです。

3

材料・生産体制

木は三河の杉や桧、瓦は三州、荒壁・中塗りの土や藁スサは豊田など、地域の資源を活用しました。 大工や左官は、20代・30代の職人を採用し、若手の活躍の場づくりを目指しました。

4

景観形成

コンクリートや雨樋を使わず、割栗敷の玉石基礎とする事で、雨水を地面に浸透させる。水と一緒に空気も土に戻すことで、菌糸や多様な生物が育つ環境・景観を目指しました。

5

住まい方

縁側や二間続きの和室・障子や多層の木製建具を採用し、季節や天気に合わせて採光や通風・土壁の蓄冷蓄熱を調整をする事で、自然のエネルギーを活用する住まい方です。

つくり手のご紹介

前の事例

次の事例