志摩の小庭 いかだ丸太の家

三重県志摩市

賢島駅からほど近い英虞湾のリアス式海岸を望む木立の中にこの家は建っています。伊勢志摩の原風景にある真珠養殖いかだやカキ養殖いかだ用のヒノキ丸太を構造材に用い、海女小屋や浜の作業小屋をモチーフにした小さな木造住宅です。 その土地の木や竹や土をつかい、地域に伝わる住まいの作り方で、みんなで建てました。

小さく暮らす、豊かに暮らす~購入エネルギーを控えて自然を生かして暮らす家

いかだ丸太の家は子育てを終えたご夫婦と犬二匹がすごす小さな家です。 ここ志摩地域には一つの敷地に本屋・隠居・大隠居と、暮らしぶりに合わせてだんだん小さく暮らし、お互いに助け合いながら暮らす隠居慣行があります。

いかだ丸太の家もこれに通ずる小さな作りです。夏は、南北の大きな掃き出し窓からは涼をとります。冬は、外との出入りが楽な三和土(たたき)土間に置かれた小さな薪ストーブで、庭先の枯れ枝や枝打ちした木々を燃料に、普段の煮炊きや暖をとります。また、お風呂を隣接の古民家と共用とするなど、冷暖房や炊事や入浴などに購入エネルギーをほとんど使わない生活をしています。

たたき土間から大きな掃き出し窓、そして深い軒先を通して庭先の木立へと、自然とつながった豊かな暮らしを続けています。

ポイント

POINT

1

自然の中に小さく暮らす

参加することでその作り方や活かし方を学び、長く建物を活かすことができます。

整地を最小限にし、原生の木々をたくさん残しました。庭先の木々は、夏の日陰になるとともに薪ストーブの燃料にもなります。視線を遮るとともに、台風時の防風林にもなります。

【石場建て】

建物を支える玉石は、朝明川でとれた天然石です。 地域の素材を使うことで、輸送エネルギーの低減に。 土地の持つ地耐力を活かし人工物を使わない基礎で、製造エネルギー低減に。 床下の通風を良くすることで、人にも建物にも健康をもたらし、建物の寿命を延ばすことで、製造時、解体時のエネルギーを低減するとともに、木材への炭素固定を増やします。

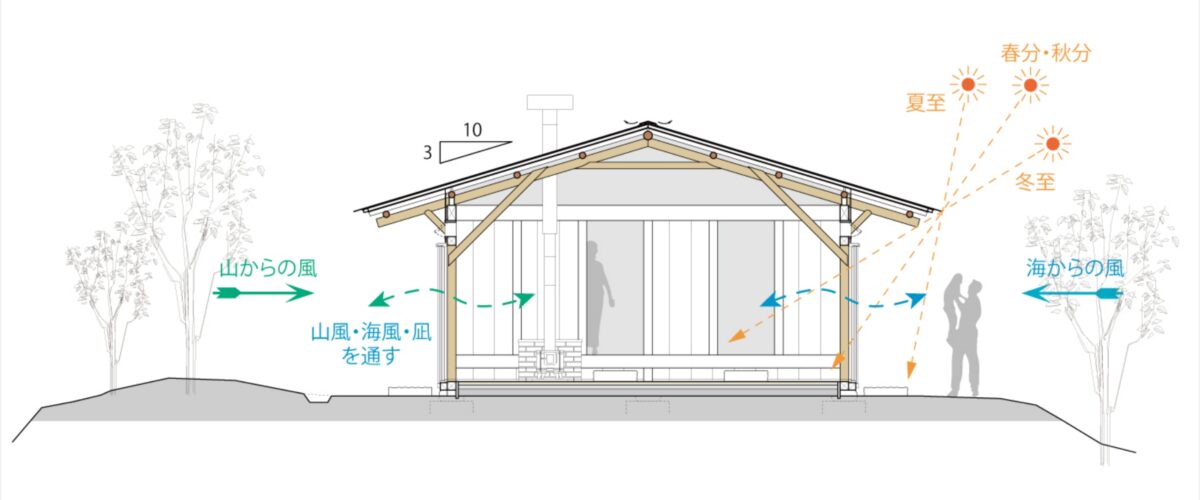

【深い軒先】

軒先は夏の日差しを遮り、冬の陽ざしを招く長さにしています。 太陽の恵みを大切にすることで、冷暖房の購入エネルギーを抑えています。 雨どいをつけないことで、落ち葉によるメンテナンスを無くすことができ、地元でとれた砕石でつくった暗渠を通して雨水を自然に返しています。浸透された水は井戸水となって活用されます。

【いかだ丸太】

屋根を支えるいかだ丸太は、桧の若木の間伐材です。 丸太をそのまま使うことで、製造エネルギーの低減と、廃棄物の削減、資源の有効利用になります。 土壁やたたき土間は、夏にはひんやりと冷輻射を感じます。湿度や潤いにも役立っているようです。冬には薪ストーブでほんのり温まっていきます。 杉の板壁や板床は、冬ほんのり暖かく夏はさらりと肌触りが秀逸です。 温度計には表れない体感の快適さです。

【古木建具】

葦戸は風通しと日除け、視線の遮りと幾重にも効果があります。 雨戸、葦戸、ガラス戸、紙障子と複層の建具を用いることで、季節に合わせた自然な生活を送っています。ここで使われた木建具はすべてリユースです。 壊されていく民家から集めて再利用しています。

POINT

2

参加することでその作り方や活かし方を学び、長く建物を活かすことができます。

【よいとまけ、どうづき】

地盤固めも家族や仲間と共に行いました。参加することで土地を特徴を知ることができ、力を合わせることで一体感も生まれます。

【竹小舞 仕立て】

竹小舞用の割り竹や間渡し竹は、裏山や近隣から切り出した真竹や女竹。伐採や割り支度も自分達で行いました。竹害からの里山保全にもつながります。子供のころに竹編みを経験した先輩から、その知恵とコツを学びます。

荒壁用の赤土、すさ藁も地元のもの。塗り方にも個性が出ます。

【たたき土間】

たたき土間にもこの土地の土や英虞湾の海水が入っています。真珠貝の貝殻もちりばめ、いろんなストーリーが生まれます。

POINT

3

【墨付け手刻み】

地元には、「立神大工(たてがみだいく)」という言葉があり、古くから職人の里であったと伝えられています。 いかだ丸太の家では24歳の棟梁を熟練の職人が支え、手刻みで建てました。 伝統構法の家はその技術が受け継がれることで、同じ材料、同じ技法でいつまでも修繕することができ、建物を長寿命とすることができます。 また、伝統構法が生業となることで地域の活性にも役立つと思います。

建物の概要

三重県志摩市

6地域

2020年2月

平屋建て

59.62㎡

【柱・梁】三重県産 おわせ桧・杉・地松・栂 【壁】地場産土壁(地元の竹・赤土・すさ藁)

【種類】基礎石 【柱脚】石場建て

【屋根】ガルバリウム鋼板小波葺き 【壁】杉目板張り 【主な窓】木製古材転用

【床】三和土・杉板張り 【壁】杉羽目板張り・土中塗り仕舞 【天井】杉野地板現し

【床】もみ殻燻炭60mm 【壁】なし 【天井】もみ殻45mm

1.87W/㎡K

88.9

1項一号ハ(1)(ⅰ)及び(2)(ⅰ)(ⅱ)(ⅲ)

テーマと要素

1

様式・形態・空間構成

志摩地域に伝わる隠居制度にも通ずる小さな木の平屋。12畳の板の間と12畳の土間、6畳6畳の台所と水回りが、続き間となる三つ間取り。

2

構工法

手刻み木組み、土壁、石場建て。いかだ丸太の扠首型シザーズトラス。

3

材料・生産体制

地元の竹や土を家族や仲間たちと切り出し地域の技術を用い、 24歳の棟梁を熟練の職人が支え、手刻みで建てました。

4

景観形成

伊勢志摩の原風景になじむ様に海女小屋や浜の作業小屋をモチーフに真珠いかだ用のヒノキ丸太を構造材に用いています。 国立公園の自然の中にひっそりとたたずんでいます。

5

住まい方

大きな開口を広げ、葦戸で夏の涼をとり、小さな薪ストーブで、煮炊きや冬の暖を取ります。 庭先の樹木の枯れ枝などを燃やし、身近なエネルギーを活かす生活をしています。

つくり手のご紹介

前の事例

次の事例