誕生と成長の家

愛媛県今治市

瀬戸内海に突出したかたちの高縄半島に敷地は位置する。気候は温暖少雨で台風の影響も少なく温和であり冬も積雪する事は少ない。寒さに対して高断熱化された住まいより、夏をできるだけエアコンを使わず過ごせるように外界に対して開放的な住まいをご家族は希望された。

建物は田舎の風景に突出するようなボリュームではない平屋とし、地場の素材を活かしつつ美しい風景としての家を計画。木組みと土壁、大島石をつかった石場建てとし、屋根は地元菊間瓦にてシンプルな切妻構造とし後々のメンテナンスのし易さと耐久性を考慮。卓越風を招き入れるための開口部、そして強い日射を遮る為と近隣住人が寄り付きやすいように建物南全面に深い軒下空間を構えた建物形態とした。

敷地内で家庭菜園をしたり、収穫した野菜を軒下に吊し保存するなど農的な暮らしを実現しつつ、自然に寄り添いながら環境に優しい暮らしを目指しました。

ポイント

POINT

1

大地に還る素材である心地よさ

家の構成部材は、基礎にはじまり構造材、建具家具材にいたるまで自然の素材で造られており大地の土へと還すことが出来る素材である。製造から廃棄まで環境への負荷がなく、地場の資源を有効活用し永続的に持続循環可能であり省資源・省エネルギーな心地よさを内包する。

自然素材を加工するにはどの職種においても長く培ってきた知恵や技術が不可欠であり、伝統的な職人技術の育成と継承に繋げる。

使用する漆喰は角又(海藻)を炊いて麻スサと石灰を混ぜてつくる。左官仕事は壁を塗るだけでなく、壁を塗るための材料ごしらえからが本来の仕事であり、伝統技術を継承していくための機会とする。

POINT

2

『結い』がそうであったように施主を筆頭に近隣や友人たちを巻き込みながら家をつくる。体験・体感のなかでその土地の気候風土にあった伝統的な家づくりに対する理解を深める。

産地に赴いたり職人の話を聞くなど、家づくりを通して深く建築の現状や問題に触れることで身近な環境や暮らしへの意識変革に繋げる。

昔のように多くの人に関わってもらう家づくりは、心に残るような思い出と、お任せでは得られない喜びがある。

POINT

3

素材や構法・形態を引き継ぎながら現代のライフスタイルや感覚に合わせた新しい家づくりは無限大に可能である。日本の気候風土に寄り添い育まれてきた住まいや暮らしの知恵を活かし環境に優しく持続循環な家づくりを目指します。

建物の概要

愛媛県今治市

6地域

2021年3月

平屋建て

92.78㎡

【柱・梁】四国産 桧・杉 【壁】内子産壁土

【種類】基礎石 【柱脚】石場建て

【屋根】菊間いぶし瓦葺き・杉皮下葺き 【壁】真壁黄漆喰・杉羽目板張り 【主な窓】地場製作木製建具

【床】赤松板張り 【壁】土中塗り仕舞 【天井】杉野地板現し

【床】ペットボトル再生繊維50mm 【壁】なし 【天井】ペットボトル再生繊維100mm

1.74W/㎡K

0.94

1項一号ハ(1)(ⅰ)及び(2)(ⅰ)(ⅱ)(ⅲ)

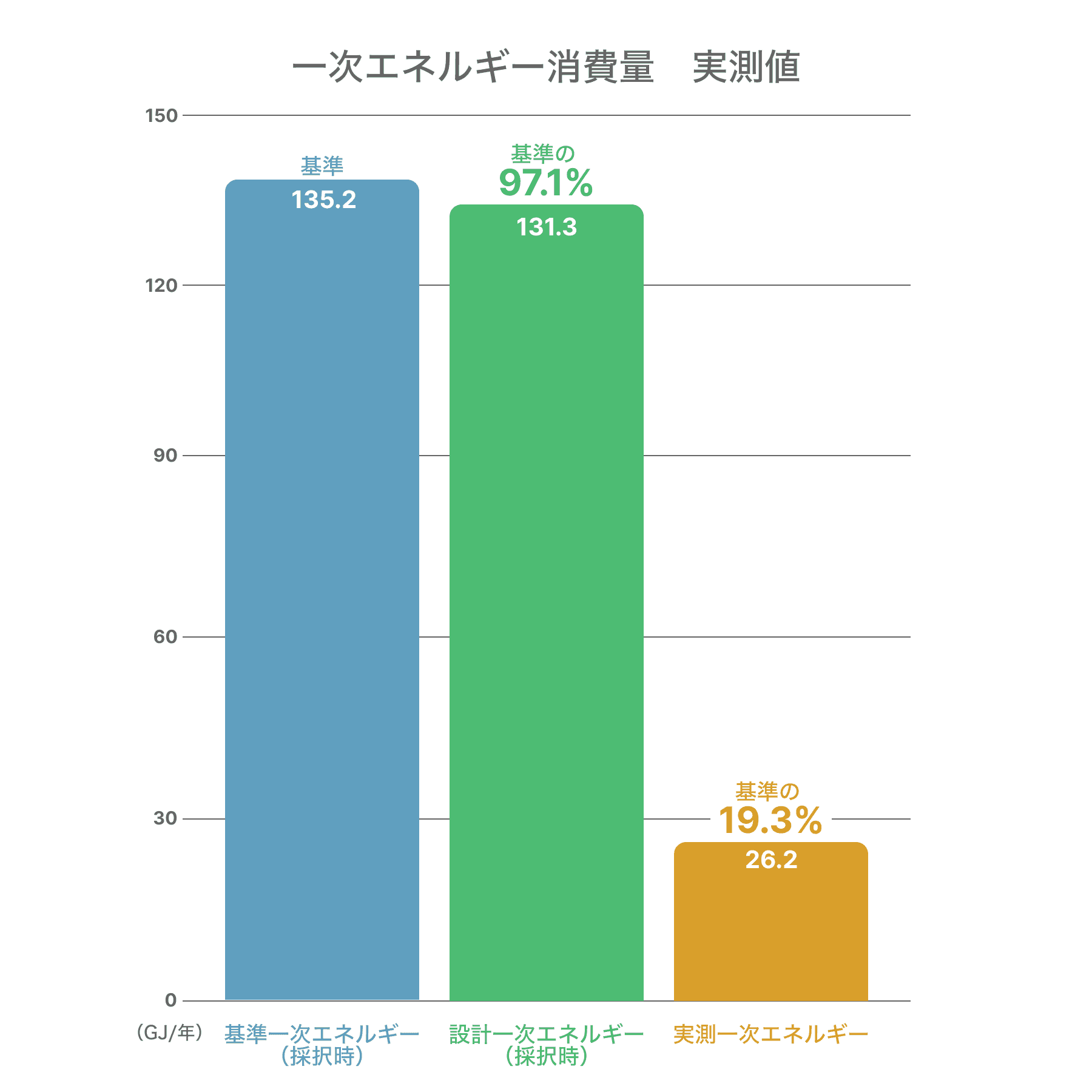

LED電球の安全性が不確かなため白熱灯での設計をおこなっており実際の暮らしも準じている。設計一次消費エネルギー設計値は高めであるが、実際の暮らしはその数値より遥か下を上回り設計値の20%となっている。

高断熱化した住まいだけがエネルギー削減できる訳ではなく、住まい手の環境意識への高さが省エネルギーの成果が結果となって表れたデータといえる。

テーマと要素

1

様式・形態・空間構成

深い軒庇下は温熱的な緩衝空間となっており直射日光や日射の照り返しを防ぎ、引戸形式の多層構成の建具による大きな窓からの風通しを何時も容易とする。小屋裏収納やロフトに設けた高窓は家全体の通風としての役割と屋根からの輻射熱の排熱を人為的にコントロールできる造りにしてあり冬期夏期の室内温熱環境を設備に頼り過ぎないようにしている。

2

構工法

骨太の地域木材をつかった石場建て伝統構法であり、環境負荷のない自然乾燥による。手刻みによる伝統的な継手仕口を使用、和小屋や多重梁、差鴨居・足固による軸組である。維持管理しやすい真壁土壁など土に還る素材や工法を選択。

3

材料・生産体制

木材や土壁、菊間瓦、指物家具、竹細工、屋根杉皮など地場の地域材や職人を活用し技術継承の場とし『結い』による共同作業を交えることで伝統的な工法や日本文化の素晴らしさなどを伝える機会を設けた。基礎石には衰退しつつある地元今治市の産業である大島石を地元NPOと協力しあって利用促進のための活用を模索した。

4

景観形成

その地で培われた素材がその地の美しい風景を形づくっていく事を意識し田舎の風景に馴染むような建物形態とし、大地と調和し居住環境が良好になるよう敷地内は土のままにしておく事や雨水を大地に還すなど、他の生物の生息域の確保や雨水の自然循環を図る。

5

住まい方

夏は深い軒下空間が食卓の場にもなり、冬は薪ストーブが調理器具となって暖かい続き間で寝るなど、季節に応じ快適な居場所や寝床を臨機応変に変化させ、小さなエネルギーで快適さを得る工夫を楽しみながら省エネな暮らしを目指されている。

つくり手のご紹介

前の事例

次の事例